《青海之书》:打开青海的一种方式

编者的话

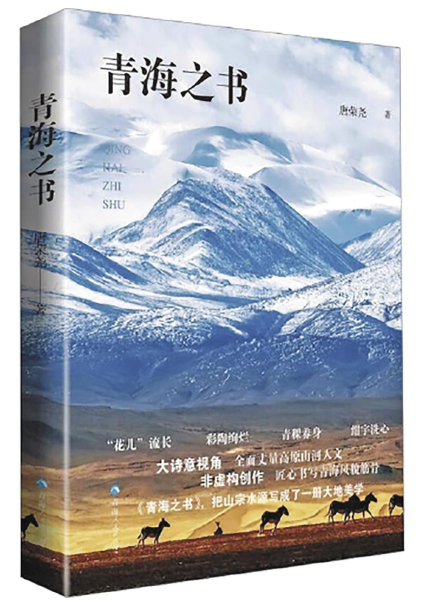

《青海之书》是一部书写青海的长篇非虚构佳作。作者唐荣尧以记者的眼光、行者的状态、学者的严谨,实地走访青海的诸多重要地域,为我们呈现出青海这片高地上的山川样貌与人文风情。

2024年12月,青海人民出版社出版的唐荣尧新作《青海之书》阅读分享会在甘肃省兰州市举办。来自甘青两省的著名作家、评论家齐聚一堂,分享了《青海之书》的阅读体验。

本期“江河源”副刊特推出评论专版,让我们在评论家精彩的文字描绘中共同走进《青海之书》,开启一场关于青海的人文之旅。

《青海之书》:打开青海的一种方式

刘晓林

必须承认,作为一个青海人,阅读唐荣尧先生所著《青海之书》的情感体验是颇为复杂的。这部由青海人民出版社近期推出的,拥有719个页码、80万字篇幅,拿在手中沉甸甸的大书,内容涉及青海悠久的人文历史、独特的山川自然地貌、斑斓的民族民俗文化、种类多样的高原野生动物,以及动人心魄的社会建设发展历程,体大思精、丰赡厚重,是具有地域百科全书性质的文学地理书写。这样一部力量与智慧并存,勘探青海自然山川奥秘,探究青海历史文化根脉的书籍,出自非青海籍作家之手,或许会让以饱含家园情怀执着于进行自我表达的本土写作者感到一丝汗颜,但当我们了解到唐荣尧十数年间,无数次在青海广袤的大地上奔走跋涉,在浩如烟海的史料文献中爬梳剔抉,他的“喜欢与敬仰之吻,一直在伸向青海的唇边燃烧”,甚至思想和情感都皈依了青海,如此这般知识、经验、情感的蓄积,使这位被称作“当代徐霞客”的文学地理作家成为《青海之书》的作者显得顺理成章。某种意义上讲,唐荣尧就是那个命定的书写青海的人。

《青海之书》是在十多年前出版的同名著作基础上修订而成,名为修订,实为重写,不仅篇幅字数扩大了一倍,而且内容的选择、叙述的方式、审视的角度也都有了很大的变化,可以说是一部全新的著作。近年来,地处中国大陆西部腹地,在内地人眼中是边疆,在边疆人眼中是内地的青海,其地貌物候的多样性,文化的多元性引起了人们广泛的关注,在此背景下,有关青海自然地理、人文历史方面的书籍大量问世,各有侧重,各擅胜场,那么,在这林林总总的讲述青海故事的书籍中,唐荣尧几近重写的《青海之书》又呈现出哪些别具只眼的特点?

我以为《青海之书》在众多同类别书籍中之所以卓然不群,首先因为具有整体观照下的宏阔度。《青海之书》显然力图书写完整的青海形象,所以举凡历史进程、山川形貌、走兽鸟鱼、物质生产和精神文化的果实,以及那些在历史的幕布留下身影的人物,都作为塑造青海形象的构件与元素被吸纳其中。全书共分六个部分,分别从历史的演进,古今高原的探路者用命名的方式留下的痕迹,“花儿”“格萨尔”“青稞”“牦牛”“石头碉房”等体现了高原民众精神追求、物质生产和生活方式的符号,青海域内的河流和湖泊,青海的鱼鸟家畜和野生动物,与青海发生密切关系并产生了重要影响的人和事等角度介入青海生活的内里,各部分互涉互证,彼此关联,浑然成为一个整体,这的确是一种具有百科全书气度或地方志性质的书写,囊括了青海的历史记忆和地方性知识,结构宏大,视野开阔。同时,如此体量的内容,如剪裁失当,会显得臃肿不堪,主次不明,《青海之书》则精心选择那些具有代表性和典型性的历史事件、文化符号进行浓彩重墨的描写,以点带面,铺排有致,加以从容不迫的叙述,一个站立在时间纵轴和空间横轴坐标之上的眉目清晰、形神兼备的青海形象渐次呈现。

其次,《青海之书》显示了勘探青海地域文化精神的深厚度。《青海之书》对历史和地理的描述,有着坚实的史料和有据可查的科学考察结论作为支撑,真实可信,这就为纵深把握青海文化的内质提供了可能。唐荣尧说自己是以史学家、地学家、旅行家和作家四种身份认知和表达青海的,他所期许的前两种身份要求他必须以科学的态度和严谨的学理去触摸,去辨识青海大地的纹理和文化的肌理。事实上,唐荣尧与青海结缘,就是因为长期关注西夏史,发现西夏王朝与青海玉树的昂欠部落的宗教渊源,实地追踪到青南地区,从此与青海建立了不能割舍的联系,可以说,正是基于一种学术探究的浓厚兴趣,才有了他靠近青海、认识青海的动力,因此,他有关青海历史、地理的书写,无不渗透着考证辨析和实地勘察的方法。比如他对在西夏国传教弘法的巴绒嘎举派帝师热巴年龄的考证,通过多种藏文典籍比对,纠正了一些史书的不实记载。比如对昂欠部落历史的梳理,让我们看到了青海主流历史之外,一个存在了数百年的部族兴衰曲折。当然,对历史记忆和传统的同情与理解,应当与科学理性互为表里,这样或许才能捕捉到一种文化的精魂,《青海之书》就是这样做的。作者沿着中外科学家曾经走过的路探寻澜沧江源头,了解到中外科学家都是在当地群众认定的源头继续寻找,努力将江源向前推进,作者意识到将一条伟大河流的源头规定在某一点上可能是一种悲哀,与科学家秉持的标准相比,当地群众因为精神需求而认定的源头或许更值得尊重。这种书写无疑是对特定的传统、礼俗经过了浸润式体察才能诉诸于笔墨的。

再次,《青海之书》是一部倾注了诚挚情感的书。这部书得以问世,最重要的基础是作者经年累月深入到青海的雪山大地,荒漠沟壑中所做的田野调查,这是一个身心磨砺的过程,也是与这里的土地与人民建立情感的过程。作者相信,实地勘察、走访就是对真实的触摸,根据记载重访某个故址重走某条道路就是对历史的重温,由此获得的经验,可以激活故纸堆里的文字,可以擦亮历史典籍中的记忆。于是,在书中,我们看到了作者行走在吐谷浑的西迁之路,蒙古人翻过阿尔金山进入柴达木盆地的艰辛之路,三江源寻流而上的探源之路的记载,看到了为了一睹吐蕃人阻击唐将哥舒翰的堡垒石堡城遗址,花费3个小时攀爬到陡峭山壁上的方台子上的劳苦,这一切确保了他笔下的文字有了真实体验的支撑,这种文字,与那些根据网上搜索的资料,浮光掠影的采访而形成的著述不啻有云泥之别。更重要的是,《青海之书》中来自于深入的田野作业和重温式的体验的书写,是有温度的,带着书写者温热的情致。作者之所以将深情倾注于笔端,是因为在他长久的行走和体认中,认识到了属于青海的“伟大、慈悲、高蹈、勇敢、爱心、神圣、辽阔”的品质,是因为他确认这是一块圣洁的土地,多年的耳鬓厮磨,已让他意识到离开青海,就无法继续自己的生活。

《青海之书》是难以进行文体归类的,文化散文,山河和人文历史传记、非虚构写作等等概念,似乎都无法准确函定这一文本的性质,这是一个更为丰富的文本,融神话与历史,真实与想象,虚构与写实,阐释与抒情,学术探究与行旅述异为一体,沉稳厚重而又风姿绰约,足以为当下的文化地理书写提供启示。但我们可以肯定地说,这是一本力图用自己的方式打开青海的书,为读者认识青海提供了多种路径,可以从书中看到饱满的、立体的、鲜活的青海。由此,作者唐荣尧也实现了自己的梦想,他曾经祈愿:“在青海这部大书前,我是一枚移动的书签,我熟悉它封面到后记的每一页;我一直梦想着,在这部书的作者位置,署上自己的名字。”

青海大地密宗的书写者

马 钧

看唐荣尧撰写的《青海之书》,可以看出他在书中的四个面孔:一个是行者,一个是记者,一个是学者,一个是诗人。它们相互融合、交织,形成现在这个具有跨文体书写特征的文本。

这里面最硬核的一面,还是唐荣尧的行者气质。这不单体现在他身背旅行包的视觉形象上,也不单在于那些他行走西北大地时的一帧帧留影,从根本上讲,这个行者的形象,包含着意大利人在一句流传甚广的谚语中的精彩总结,“一个称职的行者,应该具备五种动物的品性:猪的嘴、鹿的腿、鹰的眼睛、毛驴的耳朵、骆驼的背,外加鼓囊囊的钱袋子”。扩展一下,这句谚语,强调了今天的一个行者或者田野调查者、记者必须具有以下五种能力:一是入乡随俗的超强肠胃适应能力;二是善于在野外长距离行走的能力;三是敏锐而广阔的洞察力;四是善于在一路上倾听和捕捉各类地方知识、奇闻轶事的能力;五是背负行囊的负重能力。其中的第二项和第五项,因为现代代步工具的便利,而大大减轻了负担,其他几项,仍然是考验一个优秀行者的重要标准,也是行者的内功。

唐荣尧难能可贵的地方,是他把行走作为书写的内驱力。在此基础上,他将自己常年从阅读中获得的历史地理知识,与自己的亲历,完美地焊接在一起,其焊接技艺之高明,几乎达到了木心金句里所说的“焊疤尤美”的程度。这项技术的厉害之处,就是他把文献记载(静态的、历史的)和行走的经验(动态的、当下的),通过文学最为强大的想象力,让文献记载的枯燥叙事,获得了视觉化的情景再现。历史原本呆板、静态的状态,骤然间被他的持之有据的神奇之笔激活了,历史的场景、细节甚至气息,在他张弛有度的把控中,不但栩栩如生,而且,整个文本就在这般如诗如画的文字加持下,获得了人文气息最大面积的覆盖和渗透。这是唐荣尧的笔法,也是他书写的历史观,这种历史观没有把历史当成是一具木乃伊,而是一个个有待发现和唤醒的对话者。

《青海之书》的可贵之处,不仅在于他对我们域内文献、域内视野的熟稔,尤其是对大西北历史、神话、传说的熟悉,他还在这本书中,非常醒目地引入了同等分量的域外视野,也就是将近现代以来西方探险家对西域的探险游记和相关的地理考察,作为一种切近的、他者眼光的文献,编织到他这部庞大的青海史地的书写中。

从某种程度上,唐荣尧的这部大书,已经伸向了杨志军早先所命名的“大地的密宗”,在书中,我们可以读到许多已被广泛言说的内容,但有更多的内容,属于大多数读者不了解或不熟知的知识盲区,它们作为“缄默的历史”,静默地遮蔽在遥远的过去。唐荣尧最荣耀的地方,就是以一个发现者的身份,将“缄默的历史”请到了前台,让它们活转出曾经在历史场景中的闪转腾挪,曾经的声嗓,让它们在今人的叙述里,频频刷出它们本该具有的存在感。

说这本书是关于青海精编版的大地之书,一点也不为过,因为在理念上,唐荣尧与美国作家罗伯特·潘·沃伦说过的“历史总是靠地理来解释的”,高度冥契。而地理板块,既可以缩小到一个小区域,也可以延伸到大区域。唐荣尧秘而不宣的写作野心,恐怕是写出一部大西北之书,在这个隐性的参照系里,我们才可以见出最确实的青海面孔。

精神经纬中的青海

马海轶

出差在外地,最让人不快的是随便一个刚认识的什么人,会直愣愣问“你从哪里来”,既然人家问了,我就得重新想一遍,说一遍:“我从青海来。”“青海”这两个字的读音并不难听,我一遍一遍地和他们说,这也没有什么。我不快的是,每每等我说出后,那问者十有八九都会表现出的愕然:“青海不是很偏远吗?”“青海不是很落后吗?”更有甚者表现得非常天真(他是真的天真吗?):“青海在哪里?”

“青海在哪里?”要我随身带一张中国地图、一部《辞海》吗?要我先摊开地图,指着西部腹地那石青色的一大片:“看,这就是青海!”然后翻《辞海》至“青海省”词条下:“……简称青。在我国西部,长江、黄河上游,以境内有青海湖得名。古西戎地,汉为羌地,王莽时置西海郡,隋置西海、河源等郡,唐宋为吐蕃地……”要我像娱乐明星一样,挺挺胸膛,拧拧脖子,朗诵王昌龄“青海长云暗雪山”的诗句吗?

青海是否偏远?这要看以什么为中心,以什么为半径了。我想,既然有政治、经贸中心,或许还应有其他一些中心。再退一步讲,人在生活、生命中的感受并不与什么中心成必然的联系,作为一个人,他有时候所依傍的并非只有词句才能解释的那些东西。一个地方是否偏远,不是由物理距离和经济指标来决定的,而是由这个地方是否端坐在一个人的心中决定的。曾在青海生活过27年的范亦豪老人深情地说:“我爱这壮美的山川……我把一生中最美好的时光全部投入了这块土地,青海和我这个人就再也无法拆开,青海的血管里有我的血,而青海也永远在我的心里,在性格里,在生命里,这不是简单地用第二故乡一词能概括的”,曾在青海度过21个春秋的朱乃正生前说过:“虽已告别青海,西部风物仍是魂牵梦绕;虽曾饱览神州山川,但此心犹属高原”,他认为是青海的高山大川、高天浓云赋予了他作品的浑厚之气,而他关于青海的作品,又为观赏者提供了新的视角,可领略高原大陆的另一种魅力。周宁说,“青海对于我来说,并不是带有灵性的神奇异乡,而是我生活的一部分,永远走不出的家园”。青海当时就不是什么中心,但它永远留在了这些人的心中,由此可见,青海的偏远,甚至不是一个空间的问题,而是毫无来由的偏见。也许还可以不那么恰当地引用陶渊明的诗句“心远地自偏”。一个有意思的比较是,从北京到纽约,要飞14个小时,其间还要越过太平洋,忍受倒换时差的痛苦,没有人说偏远;从北京到青海,只飞2个小时,却张口闭口青海偏远。偏来偏去,偏得多了,自然就偏到西部一隅,为有些时兴人士所不知了。

青海是否贫穷落后?我不能回答这个问题。整个青海就是一座高原,高原上有众多的雪峰和湖泊。房龙在他的地理书中说,亚洲中央高原上数不清的山口的平均海拔都比欧洲与美洲最高的山峰还高……青海南,青海北,青海西,绵延着广袤的草原,草原上刮过最猛烈的风,风的上面,悬挂着最蓝的天空、最灿烂的星辰和月亮,在风的中间栖息着牦牛和羚羊,风的下面生长着神奇的冬虫夏草和美丽的哈日嘎纳花,在柴达木盆地,平铺着厚厚的盐……列举这些自然的造化和诗歌的元素有意义吗?纽约作为世界经贸的一个中心,拥有如此独特的资源吗?肯定没有。它有的是另一些在精神的维度上更深一些的东西!它之所以成为一个中心,是因为它的“一切都是人造的,机械时代的美学成为现实”,认为青海偏远落后的人,就是用“机械时代的美学”作惟一标准的。青海的自然、青海的神话、青海的历史和现实还未被机械、被工业化完全征服甚至同流合污,而那些看不见青海的人,已被GDP和技术的铁手左右开弓,掴得发晕。

我知道问我的那些人还有一个撒手锏,那就是文化和人。“人是宇宙的精华,万物的灵长。”青海有文化吗?青海有怎样的精神风貌和人文筋骨?这是一个同样复杂的问题。《青海之书》的出版和再版,使这个问题有了回答的可能。可以肯定,这本书的作者和编者是有着严肃文化使命感的人,不再是简单的记录者和寻找者,而是体验者和传达者,体验的是与整个青海的大地形貌、风力和人心相逢时的人生际遇和感慨,传达的是在青海的母性怀抱、海拔及遥远的跋涉中形成的精神魅力和人生信念;同时,作者始终贯穿了自己的精神气质,一路走过来,艰辛漫长;一路写出来,厚重绵长,这是一部经得起时间考验的青海大地之书,青海文化之书,青海精神之书。《青海之书》的内容由大板块、大山脉、大河流、大轮廓、大走向构成。围绕这些大线索的是平凡支流和普通人生、琐碎生活和缕缕炊烟。作者依据时间箭头画了一条粗线,让文学人物和历史人物穿行于民间传说与历史记载间,勾勒了一段又一段隐秘于时间烟云的历史轮廓。从一幅岩画、一曲童谣中,亦能体察青海大地各民族多元文化的成因、民族团结进步的历史基础,前后呼应,顺理成章。

《青海之书》拥有“神圣生敬畏,敬畏生珍爱”的文字。作者在现代语境下,通过典籍、传说、现实等多层次叙述,深入挖掘民族悠久历史文化,深入探讨人与自然的关系,这是对高原文明和自然万物的一次深情注视,强调了这块神圣宝地的文化内涵,再一次重申,青藏高原不是纯粹的自然界, 而是文化的自然界。是自然造化与人文景观的和谐统一体,是二者相互依存的完美典范。同时,作者通过三江源地区当下生活的一些细节描写,生动地传达了他们的生活目标与理想,使这片高地感性地回到我们的视野中,显得更加温暖和亲切。这些篇章不再拘泥于对高原神圣化的确认和强调,主要意旨还在于唤醒、警示当代的人们,珍爱这片土地,保护这片土地,使她真正成为人类共同的自然和精神净土。作者唐荣尧先生常年行走在路途,常年浸淫于书写,他受惠于这行走和书写,行文流畅,抒情和叙事浑然一体,文本构架宏伟、视野开阔,注重自然情怀和人文精神的融会贯通。

关于青海,我们还能给带着偏见的人说些什么呢?“大河之侧,有人听到了莲花盛开的声音,有人看见了星空舞蹈的样子,有人体会到了雪花飞舞的温度,有人醉倒在青稞酒碗的旁边……”“青海是他们的磁铁与黑洞、时间与殿堂、牧场与青稞”(《青海之书》)。从20世纪80年代到青海,我已经在这里生活了40多年。这样长的时间,我和青海足以水乳交融,物我两忘。对我来说,青海并不偏远,也不落后。我知道青海在地图上的位置,我也知道青海在我生活和精神经纬中的位置。但当我要说出那全部的感受时,我发现就像对医生描述出自己的某种症状,并不容易。正是在这种情形中,我读到了《青海之书》,在“时光镜面泛出的青铜光芒中”,倾听“万物合唱于青草间”,由此体会“江河初唱时的模样或嗓音”“山河皱纹里的诗典”的意味,在“翅印、腮息与蹄踪”之间,我想说的是,要警惕那种简单片面的言说。所以我轻易不回答我从哪里来这样的问题,我也就不再忍受随后没有礼貌的评论。