情感表达:史料分析的新维度

情感是人类与生俱来的,只要我们承认历史是人所创造的,我们就无法否认情感因素对理解历史人物思想行为和分析历史发展进程的作用。近二十年来,情感史作为历史研究的新兴领域备受重视。自2015年第22届国际历史科学大会把“历史中的情感”列为会议四大主题之一后,情感因素对历史进程的推动作用被进一步确认,情感也成为历史研究的重要视角。受此影响,历史教育不得不对情感史加以关注与思考。作为情感史领域最为重要的理论之一,威廉·雷迪的情感表达理论有助于探究史料分析的新维度并构建相应的史料情感分析模型。

一、情感表达理论的提出与内涵

“情感史”这一概念最早提出于1914年,但其理论框架是在20世纪末至本世纪初才初步建构而成的,斯特恩斯夫妇提出的“情感规约”、威廉·雷迪提出的“情感表达”和“情感导航”、芭芭拉·罗森宛恩提出的“情感共同体”等理论发挥了不可或缺的作用。1综合比较,威廉·雷迪的情感表达理论较为适合引入史料教学的讨论中,其原因有三:第一,该理论直指情感史的核心。情感史以过去人们的情感体验为研究对象,但内心的体验必经由外显的表达才能留下痕迹。因此,情感表达是情感史研究必须面对的问题。第二,该理论契合史料分析。情感表达关注语言和文本等情感的表达方式,既在形式上与史料有关联,又为解读史料问题提供了全新的视角。第三,该理论较为聚焦,有利于教师理解和操作。

回到理论本身,威廉·雷迪的情感表达理论重在解释困扰情感史研究的两个重要问题:情感是否可作为历史研究的对象?情感是人类与生俱来的还是由社会建构而成的?

其一,威廉·雷迪将情感视为一种特殊的认知过程,强化了情感作为历史研究对象的依据。在传统的观念看来,情感区别于“受意识支配的、理性的、有目的的认知与行为”,而后者往往被视为“人类智识活动的标志”。2这就促使研究者长期将历史视为理性的产物3,并将情感排除出历史研究的领域。正因如此,即使情感史学家不断尝试重塑情感在历史研究中的地位,但情感研究的意义仍屡受质疑。威廉·雷迪的贡献在于深入认知科学的研究领域,提出情感与通常作为信息处理过程的认知并无本质区别。4情感与理性紧密结合而非相互对立,两者共同作用于人类的认知过程中。据此,历史研究必须将理性和情感同时作为研究对象。

其二,威廉·雷迪通过情感表达理论综合了关于情感由来的两种观点。根据威廉·雷迪的定义,情感是“一系列联系松散的思想材料”,而情感表达意在“简略描述正在呈现的被激活的但又在当前注意力所及范围之外的思想材料”。5威廉·雷迪承认存在本质上的情感状态,故而人类激活思想材料的过程在本质上是无差异的。人类激活思想材料的重点以及能否诉诸话语则受不同的社会文化背景影响,故而情感表达在极大程度上是社会建构而成的。由于情感只有表达出来才能进入历史研究的视野,“研究情感表达的众多方式是我们了解情感的唯一入口”。6

在此基础上,威廉·雷迪将情感表达(emotives7)视为一种特殊的话语,并据此提出了情感表达理论。这一理论基于英国哲学家奥斯汀的言语-行为理论,将话语的功能从记述和施为拓展到了表达与引导情感。尽管在功能上有所区别,但情感表达实际上类似于施为话语。威廉·雷迪认为,即使情感表达有着记述话语的外观,其本质也是“说话者对其他行为者无法观察到的事物做出的解释”,并作为“直接改变、建立、隐藏和强化情感的工具”而施加作用。8例如,“我很痛苦”这一表达既是言说者对自己当前状态的描述,又体现出言说者谋求倾听者安慰或信任的努力。在此过程中,言说者强化了对自我痛苦的感知,并难以避免地削弱或隐藏了其他情感。

对于言说者本人来说,表达本身不是目的。作为一种达到理想情感状态的尝试,情感表达旨在实现个人目标或满足社会期望。仍举上例,“我很痛苦”的表达从个人目标出发,可能是言说者期望从痛苦状态转换到非痛苦状态;从社会期望出发,可能是言说者在面对灾难事件时,调适自己的情感状态以符合社会情感体制的期待。概括来说,情感表达是有目的的,其表达目的及实际的表达情况受到个人情感导航方向和社会情感体制的双重影响。

二、情感表达理论对于史料分析的意义

情感史研究与传统的历史研究对史料的依赖程度并无区别,但情感史探寻人类内心世界的努力确实为史料带来了新的分析视角。传统的历史研究侧重于关注史料本身的内容及制作者等信息,而情感史研究还会从史料表达内容的方式及史料制作、传播的过程等方面,分析这则史料在当时是如何被理解的。在此影响下,“情感不再仅仅包含在身体中,而是作为人类、物质世界和语言之间相互作用的产物进行分析”。9换言之,史料中的话语不仅是创作者自身情感的外在表达,而且在创作者借由情感影响外界的过程中起到了一定的中介作用。

情感表达理论对于史料分析的作用则更为具体。第一,情感表达理论有利于深化对史料创作背景的分析。历史人物创作史料的过程在不同程度上包含了个人的情感表达。对此,可供我们思考的问题有:创作者是在何种背景下表达了特定情感?史料中的情感表达是否与创作者的情感体验一致?换言之,创作者是如实直书还是出于一定的目的伪装或隐藏了自己的真实情感?其伪装和隐藏是出于个人原因还是受到了社会情感体制的制约?

第二,情感表达理论有利于深化对史料意义的理解。如前文所述,情感表达具有一定的目的性,对情感表达意义的分析在极大程度上是对目的实现程度的确认。从史料的创作动机来说,人们说话或写作的目的是为了做某事,如建立联系、表达想法或下达命令等。联系需要被承认、想法需要被信服、命令需要被执行,因此创作者可能渲染共有的情感或强调共同的立场以激发、改变或强化受众的情感,并说服他们承担相应的责任和义务。例如,《独立宣言》结尾中“以各殖民地善良人民的名义并经他们授权,向全世界最崇高的正义呼吁,说明我们的严正意向,同时郑重宣布……”的表达,正体现了创作者的这一目的。这一史料的意义还需要通过本国“善良人民”和世界“正义”力量的行为呼应进行确认。简言之,史料的意义实际上由创作者施为的目的和受众所确认的结果共同建构而成。

综合上述作用,情感表达对于史料分析的整体意义在于拓宽了史料分析的维度。一般而言,史料分析的维度可分为“读懂史料的意思”和“揭示史料的意义”。10情感表达理论指导下的史料分析体现的则是“史料是如何建构其意义”这一新维度。据此,学生不仅停留于后来者分析既定事实的视角,而且能够基于史料进行移情,尝试从当时人的视角“把握行为发生的情感语境以及实际行为怎样受非理性因素影响”11,从而更深层次地理解历史人物的决策与行为。

此外,话语作为社会学习的媒介,“不仅构成情感事实的证据,同时也在情感领域扮演创造者和教育者的角色”。12从教育的现实意义来说,“史料是如何建构其意义”这一新维度有助于学生更好地理解并应对当前社会生活中的问题。在后真相时代的背景下,人们发现“客观事实在形成舆论方面影响较小,而诉诸情感和个人信仰会产生更大影响”13。诸多社会矛盾和问题都是由于对客观真相的探究让位于对主观情感的感知,甚至一部分人在未意识到自身情感被他人建构的情况下就已盲目作出行动。因此,社会情感学习对于学生的重要性不言而喻,而历史学科的特性也使得历史教育必须承担相应的任务。情感表达理论下史料分析的新维度或许能够对此发挥一定的作用。

三、识别史料中情感表达的策略

识别史料中情感表达的前提是找到历史人物尝试通过言语或文字表达自身情感的材料,但投身于此的实践者只会沮丧地发现情感存在于各种类型的材料之中。甚至人们视为客观的机构记录也“反映了组织和为其工作的人们的关注和利益”14,潜藏着情感立场。因此,教师要做的不是找出包含情感表达的全部史料,而是明确探究的事件、选取典型史料并识别史料中有意义的情感表达。

首先,明确探究事件。尽管历史事件的发展往往蕴含着情感,但情感分析并非适用于所有历史事件。明确探究事件需要考虑该事件受情感影响的程度大小和这一事件中蕴含的情感对学生情感学习的价值。前者指向在历史中发挥重要作用的情感,如群体性的信仰或愤怒;后者则指向对学生人格发展有利的情感,包括对同情等正面情感的理解和对仇恨等负面情绪的正确应对方式。

其次,搜集典型史料。在明确受情感影响大、有情感学习价值的探究事件之后,教师需要选取反映该事件的典型史料作为分析对象。典型史料通常涉及变革性的时刻或危机,由接近事件中心的人创作而成,并在一定范围内进行了传播。

最后,分析史料中情感表达的三个基本特征,即存在情感词汇、具有施受关系和包含改变状态的意愿。据此,教师可以识别出最适用于情感分析的典型史料。第一,存在情感词汇。顾名思义,情感词汇是能够表达情感的词汇。作为识别史料中情感内涵的锚点,情感词汇具有显性和隐性两种形式。显性的情感词汇指向对情感状态的直接描述,如高兴、悲伤、恐惧、愤怒、惊奇与厌恶等。从分类的角度看,人们倾向将显性情感词汇分为正面情感词汇和负面情感词汇两类,但两分法并不适用于分析历史上情感的复杂内涵。例如同样是“愤怒”,蔺相如维护本国利益的“怒发冲冠”与梁启超称清政府意图废光绪、立新储不成后的“积羞成怒”15,显然具有不同的意味。因此,对显性情感词汇的理解应侧重于分析运用词汇的语境。隐性情感词汇通过隐含的价值评判传达了言说者的情感态度,可分为正面评价词汇和负面评价词汇。16前者带有肯定与鼓励的意味,如和平、自由、国际责任等;后者带有否定与压制的意味,如集权、暴政、大屠杀等。就其作用来说,情感词汇能够帮助我们从经验上理解情感。情感词汇越丰富直观,史料中情感表达的内涵就越容易被理解。

第二,具有施受关系。施受关系由施为者和接受者共同构成。置于情感表达的理论下,作为话语的情感表达必然存在言说者/创作者和倾听者/读者两方。施受关系有利于我们识别史料中言说者/创作者进行情感表达的目的。详细来说,区别于随意、无目的的话语行为,情感表达的本质是言说者/创作者通过特定的情感话语对倾听者/读者施加影响的行为。这一行为得以进行的前提是双方共同了解或经历过类似的事件、身处类似的情境,从而共享了相似的、可激活情感的思想材料。参考奥斯汀的言语-行为理论,情感表达同样具有施事或施效的作用。17情感表达中的“施事”指言说者/创作者在情感表达过程中所实施的行为(即“言外之事”),如命令、宣传、批判等。情感表达中的“施效”指通过情感表达对倾听者/读者的感情、思想和行为产生影响(即“言后之果”),如使相信、使激动、使忏悔。施受关系越明确,史料中情感表达的目的越容易被识别。

第三,包含改变状态的意愿。在大部分心理学家看来,情感是由人体内部神经生化反应、动作行为表达以及主观经验这三种因素构成。18其中,特定的事件、正面/负面的词汇等作为刺激物,会引发人类相应的反应与行为,即对现有状态的改变。与情感表达的施为作用相联系,情感表达的目的往往暗示了言说者/创作者期望倾听者/读者采取的行动逻辑,并决定了言说者/创作者采取哪些内容作为“刺激物”。对行为逻辑的采取意味着倾听者/读者接受了言说者/创作者的情感表达,并将之用作对自身情感的导航,进而“在行动情境中采取连贯的行动”19。因此,改变状态的意愿指向了史料中情感表达的意义建构方式。区别于旨在完成即时性行为或产生瞬时性效果的情感表达,史料中的情感表达越强调状态改变的整体性、持续性以及强度,其建构意义的方式和效果就越值得深思。

四、情感表达理论下的史料情感分析模型

通过识别出史料中更为明确、更具意义的情感表达,师生可以从情感角度理解和分析史料中蕴含的信息,但它也反映出情感表达理论的一大局限,即“将言语置于其他形式的情感行为之上”20。事实上,情感表达理论更适合用于分析以话语为主要信息载体的史料中(包括书面形式和口头形式的话语)。这也限制了史料对其反映历史事件的整体呈现。

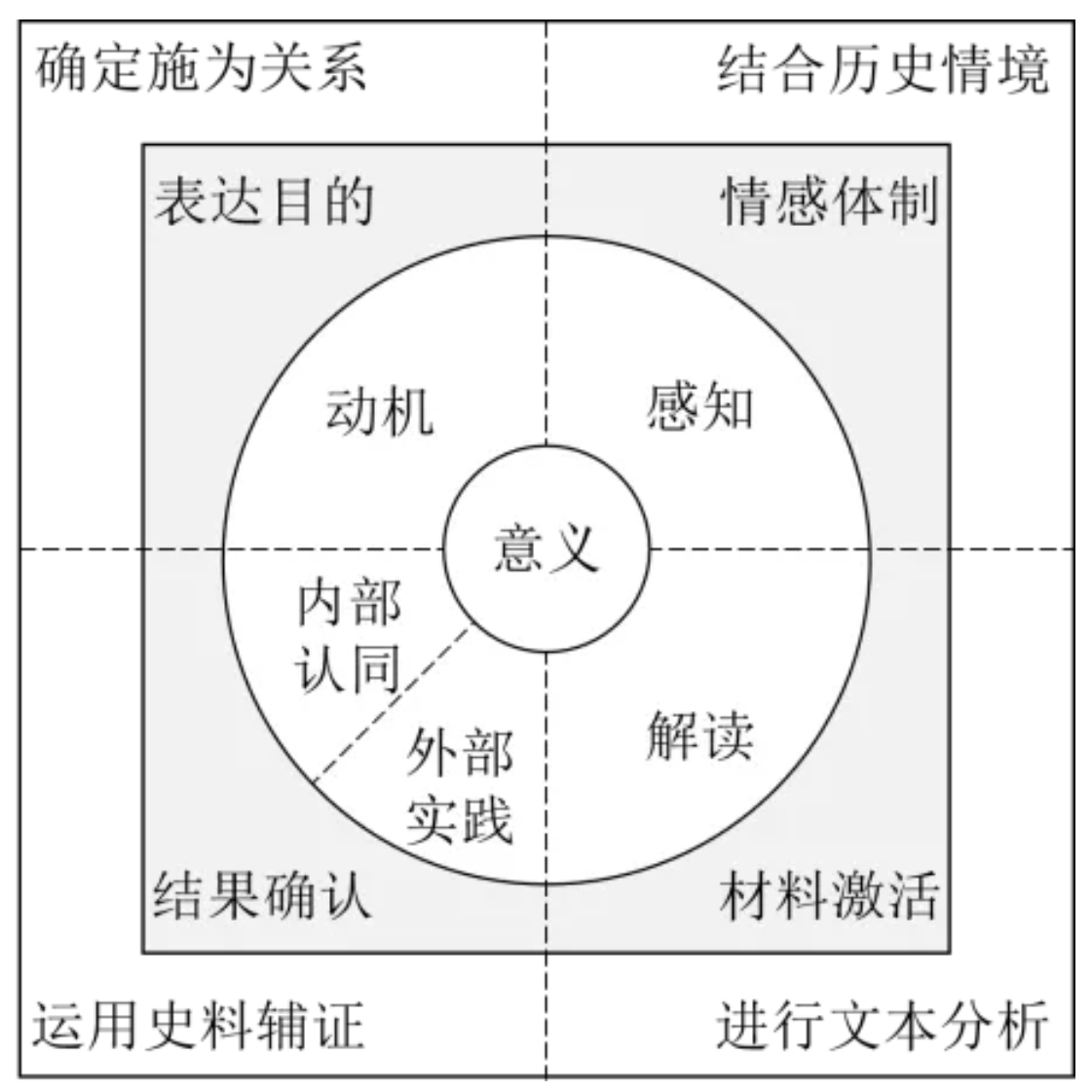

为了解决情感表达理论指导史料分析的局限性,我们既需要立足于历史与情感的关系,将情感表达置于更大的历史背景下进行理解,又需要结合教学实际,尝试将情感表达的理论要点转化为可落实的教学策略。据此,本文基于情感表达理论建构了相应的史料情感分析模型(图1)。

图1 史料情感分析模型

该史料情感分析模型由三个层次构成。第一层次反映了人类运用情感建构意义的过程。根据约恩·吕森的意义生成程序,人类运用情感理解历史事件并生成历史意义的过程包含了四个程序,即感知、解读、定向(包括内部认同和外部实践)和动机。21尽管吕森关注的是后来者对历史意义的建构,但这些程序同样体现了人类运用情感建构意义的一般性过程。这一层次在整个史料情感分析模型中占据着核心地位。

第二层次反映了历史当事人通过情感表达建构意义的过程,包含了情感表达理论的四个要点,即表达目的、情感体制、材料激活和结果确认。区别于第一层次人类对情感的整体关注,第二层次以历史当事人作为意义的建构者,聚焦情感表达这一话语类型的情感行为。

对于历史教学而言,后来者的视角以及对整体历史背景的理解对于学生学习同样发挥着至关重要的作用。为了补足上述信息,第三层次基于情感表达的理论要点提出了史料情感分析的教学策略,即确定施为关系、结合历史情境、进行文本分析和运用史料辅证。这一层次将历史当事人和作为学习者的学生共同视为意义的建构者,以此深化学生对史料所反映历史事件的整体认识,提升学生从情感视角分析史料的能力。

概括来说,该模型的三个层次实际分别对应了情感的运作程序、情感表达的理论要点和史料情感分析的教学策略。在历史教学中,该模型的运作需将不同层次中相关联的运作程序、理论要点和教学策略进行组合,以体现情感分析逐步落实细化的过程。换言之,该模型的运作过程由四部分构成:第一部分为“动机-表达目的-确定施受关系”,第二部分为“感知-情感体制-结合历史情境”,第三部分为“解读-材料激活-进行文本分析”,第四部分为“定向-结果确认-运用史料辅证”。

在此,笔者选择林长民发表于1919年5月2日《晨报》上的《外交警报敬告国民》一文(以下简称为“林文”)作为分析示例,以促理解。现将全文转载如下22:

昨得梁任公先生巴黎来电,略谓青岛问题因日使力争,结果英法颇为所动,闻将直接交于日本云云(原电见另栏)。

呜呼!此非我举国之人所奔走呼号求恢复国权,主张应请德国直接交还我国,日本无承继德国掠夺所得之权利者耶?我政府我专使非代表我举国人民之意见,以定议于内折冲于外者耶?今果至此,则胶州亡矣,山东亡矣,国不国矣!此噩耗前两日,仆即闻之。今得梁任公电,乃证实矣。闻前次四国会议时,本已决定德人在远东所得权利,交由五国商量处置,惟须得关系国之同意。我国所要求者,再由五国交还我国,不知因何一变其形势也。更闻日本力争之理由无他,但执千九百十五年之二十一款,及千九百十八年之胶济换文,及诸铁路草约为口实。呜呼!二十一款出于胁逼,胶济换文以该路所属确定为前提,不得径为应属日本之据。济顺高徐草约为预备合同,尚未正式订定,此皆我国民所不能承认者也。国亡无日,愿合我四万万众誓死图之!

第一部分:动机-表达目的-确定施受关系。动机意为“用目的和意图来激发人类意志,给它的驱动力量一个方向”。23内心的情感动机经由话语表达出来,外显为情感表达的目的。因此,情感表达的目的更易受到接受者所属群体、传播方式和事件性质等复杂的现实因素影响。因此,对于表达目的的分析不能仅仅停留于选取和概括相关的语句,而应结合施为关系进行思考,如:创作者通过哪些语句表达了自己的目的?创作者表达目的时采取了明示还是暗示的方法,为什么?创作者进行情感表达的预期接受者是何人/何种群体?如果是后者,作者采取了什么方式强调了接受者作为一个群体的同一性?等等。通过上述问题,我们可以发现:确定施为者和接受者是理解情感和身份如何在文本中发挥作用的关键一步。以林文为例。文中与表达目的直接相关的是“不能承认(二十一条)”。从施为者的角度看,林长民时任外交委员会委员兼事务主任,他所传递的巴黎和会外交失败的消息可视为官方意义上的“证实”。这就使得他的情感表达比一般的爱国人士更易受到关注。从接受者的角度看,林文将“国民”和“民众”作为接受者,但它发表在近代北京的重要报纸《晨报》之上,意味着北京地区的民众能够更快地接受消息并做出反应。尽管如此,林文还是不遗余力地强化国民应具有的同一立场,通篇采用“我国”“我政府”等称呼。因此,林长民的情感表达淡化了个人的情感立场,将自己视为国民的一份子进行呼吁。此外,对自我的强化离不开对他者的建构。林文将日本设为他者,故而日本根据不平等条约及未签订草约“力争”的无理,恰恰映衬出国民“不能承认”的合理。到了结尾,林长民对民众的施为是“誓死图之”,但所图仅仅是不承认二十一条吗?从改变状态的强度来说,“誓死”暗示了所图绝非仅靠言语达成的,而是指向具有冲突性质的行动,但林长民政府人员的身份使其无法将目的明示。综合来看,这篇文章与随后群体抗争行动的关系也就不难理解了。

第二部分:感知-情感体制-结合历史情境。24通过感知,情感赋予了被感知事物前认知的意义。通过感知具有情感表达的材料,接受者脑海中与之相关的前认知先被唤醒,而后才是认知和情感的激活。基于情感表达理论,人们的前认知受到情感体制的形塑。情感体制是“一套规范性的情感和官方仪式与行动,以及宣讲和灌输这些规范性的情感及仪式的情感表达”。25关注情感体制的作用集中在两个方面:第一,理解情感词汇在当时的特定意义。例如《独立宣言》中的经典陈述“人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利”。其中,“幸福”一词在19世纪前是与公众地位而非个人满足联系在一起的。宣言对“幸福”的呼唤指的是令人自豪的个人独立,与自由权实为一体两面。26第二,理解情感体制对民众情感反应的规范。情感史学家彼得·斯特恩斯指出,美国人在1941年日本轰炸珍珠港后否认感到恐惧,这种对恐惧的否认正是伴随这一代美国人成长并作为情感表达准则的建议书所预期的。这也体现了罗斯福在1933年的总统就职演说中说出“我们唯一恐惧的就是恐惧本身”的情感因素。27除了以情感体制作为准则,人们的前认知还来自于先前类似的或相关的事件。这就需要我们结合历史情境进行分析。根据五四运动的相关回忆,“山东问题在最近两三个月里,成了中国外交上唯一的大事件”,国际消息的不断传来和国内亲日派的暗中动作都使得“国民的愤怒达于极点,不特各地自行动作,并且互相来往”。28外交谈判的波折发展和民众持续的紧张关注都使得爱国情感以一种群体性的愤怒表现出来,成为了社会群体普遍认可的情感基调。林文中与群体情感基调一致的愤怒是文章被更多人感知并接收的基础。

第三部分:解读-材料激活-进行文本分析。“解读”意味着从“感知”要素调动前认知的阶段转入了形成认知与情感的阶段,即不是对原有状态的重唤,而是对现有情感状态的强化或改变。情感表达在此发挥的正是此两种作用,其作用发挥的方式是激活人脑内的情感材料,从而影响“对个人来说最重要的关系、目标、意图及实践”29。为了更好地施加影响,创作者会有意无意地采取一定的表达技巧。其中较为重要的两个技巧为:第一,设置情感参照。创作者通过使用广为人知且相似的历史事件或人物作为参照,从而唤起接受者相似的情感反应。林文中“二十一款出于胁逼”的表述同样适用于当前日本“胁逼”民国政府签订二十一条的情况,所列条约也无一不彰显民国外交的失败。在这样双重的参照下,民众对于日本及民国政府的愤怒与失望也更易被激活。第二,运用修辞手法。林文虽短,但明显采取了夸张和转折两种修辞手法,如“国不国矣”和“不知因何一变其形势也”。事实上,巴黎和会形势变化并非毫无征兆,林长民此处采用的转折却实在能勾起人们在一战胜利后“那六个月的乐观与奢望”,再受到现实落差的刺激。30

第四部分:定向-结果确认-运用史料佐证。历史上情感的定向可分为内部认同和外部实践两方面。“情感表达后可能会有一系列的结果。我们可以以非常简化的方式对这些结果进行分类,包括感情的确认、否认、强化、弱化等。”31尽管结果确认本质上是判断个人或他人是否产生了符合情感表达目的的状态改变,但对自我状态和他人状态改变的分析在侧重点上有所不同。自我状态的改变侧重内部认同,通过个人前后言行是否一致,验证情感表达的真实性。对他人状态的改变侧重外部实践,考虑后续采取的行动受到情感表达影响的程度大小。两种分析路向都需要运用史料加以佐证。以林文为例。教师首先可出示体现情感表达结果的史料。例如,根据负责将林文转交《晨报》编辑的梁敬錞回忆:“新闻披露之第二日(五月三日),北大壁报,就贴出十三校学生代表,要在第三院礼堂,召开紧急会议的通告。当晚紧急会议,定出五月四号(星期日)正午,天安门开会游行示威的路线。第三日(五月四日)午间,三千余学生,十三校单位就在天安门扬旗开会;五四运动,就此开始。今日读者,检看这条新闻,既没特别骇人闻听的内容,又没特别使人刺激的辞语,或会疑到这新闻何以会有偌大的魔力;然而当年五四事件的爆发,确是如此”。32经过以上三个部分的分析,学生已对该史料建构意义的模式和可能产生的结果有了认识,接下来所需要做的就是验证后续事件和该史料的关系。梁敬錞对林文情感表达结果的确认源于文章发表后迅速开展的一系列学生活动。据此,教师可补充以下史料:

材料1:青岛归还,势将失败,五月七日在即,凡我国民当有觉悟,望于此日一致举行过程纪念会,协力对外,以保危局。北京专门以上学校全体学生25000人叩。33

材料2:林文发表后,京中人心,更是震惊、愤慨。各种团体,纷纷召开紧急会议,力谋补救。34

材料3:举国上下,方且嬉嬉昏昏于贺战胜、讲和平之空气中,以为从此无事,可以偃然各安其私。35

材料4:(威尔逊主义麻醉之下的乐观者)天天渴望那“公理战胜强权”的奇迹的实现,一般天真烂漫的青年学生也跟着他们渴望那奇迹的来临。八年四月底,巴黎的电报传来,威尔逊的理想失败了,屈服了!克里蒙梭和牧野的强权主义终于战胜了!日本人自由支配山东半岛的要求居然到手了!这个大打击是青年人受不住的。他们的热血喷涌了,他们赤手空拳的做出一个壮烈的爱国运动……36

综合上述的材料,大部分民众在林文发表前,对外交失败的结果已有预期,北京学生甚至提前安排了示威游行。林文发表的直接作用在于促成了北京学生游行时间的提前,在一定程度上仍满足了林长民的表达目的。就根本来说,学生乃至国人的愤怒并不是由林文点燃的,而是在较长时期以来对国际形势和国内发展的期望破灭下的必然反应。在此影响下,中国开始彻底地不妥协地反对帝国主义和封建主义,为新民主主义革命的开展奠定了情感的基石。

就作用而言,史料情感分析模型旨在识别史料中情感表达建构意义的过程,并在此过程中将问题、情境、史料、叙事等历史教学的要素串联起来,作用于学生对史料所反映事件的整体认识。对此,教师在运用史料情感分析模型时,可以设计以下教学活动:

第一步,学生阅读史料,概括史料体现的主要情感。

第二步,学生分析史料的创作者和受众,考虑以下问题:创作者的身份可能如何影响受众对情感的理解?受众的身份和经历可能如何影响他们对情感的理解?

第三步,教师出示有关历史背景的材料,学生考虑以下问题:史料中体现的主要情感是否是当时的主流情感?社会背景可能对人们的情感产生什么影响?试举例说明。

第四步,学生结合文本内容和历史背景,考虑以下问题:史料采用了哪些策略凸显了情感?这些策略可能对受众产生哪些影响?

第五步,教师出示可以辅证史料后续影响的材料(或彼此抵牾,或互相佐证,或互为背景37),学生综合分析史料对于受众情感产生的实际影响。

第六步,学生课后尝试分析其他典型材料,讨论同一历史背景下不同史料中情感表达的异同点以及产生差异的原因。

对于历史教育来说,情感表达为学生拓宽了史料分析的维度,为教师提供了推进社会情感学习的理论依据。通过分析“史料如何运用情感表达建构意义”的核心问题,史料情感分析模型将史料、问题、情境和叙事等历史教学的要素在教学过程中串联起来,最终作用于学生历史认知水平与社会情感能力的提升。

历史学需要探寻过去的思想与精神,历史教育更需要服务于学生塑造人格和理解世界的目标,而情感将上述目标置于同一个分析框架。作为史料分析的新维度,情感表达为历史教育吸纳情感视角提供了新的实践思路,但它并不否认理性的重要性,而是要从理性和情感的双重视角深化学生对历史的理解,推动学生形成对现实问题进行情感分析与决策的能力。

注释:

1 详见赵涵:《当代西方情感史学的由来与理论建构》,《史学理论研究》2020年第3期。

2 孙一萍:《情感有没有历史?——略论威廉·雷迪对建构主义情感研究的批判》,《史学理论研究》2017年第4期。

3 黑格尔:《历史哲学》,王造时译,上海:上海书店出版社,2001年,第15页。

4 孙一萍:《情感有没有历史?——略论威廉·雷迪对建构主义情感研究的批判》,《史学理论研究》2017年第4期。

5 威廉·雷迪:《感情研究指南:情感史的框架》,上海:华东师范大学出版社,2020年,第124、146页。

6 孙一萍:《情感表达:情感史的主要研究面向》,《史学月刊》2018年第4期。

7 emotives最初被翻译为“衔情话语”。在威廉·雷迪本人的研究中,emotives和emotional expression有时是通用的,因此近年研究多将emotives改译为“情感表达”。

8 Reddy W M, Against constructionism: the historical ethnography of emotions, Current anthropology, 1997(3).

9 Barclay K, Crozier-De Rosa S and Stearns P N, Sources for the History of Emotions, London: Routledge, 2020, P. 30.

10 王傲、张汉林:《史料阅读的问题设计——以马歇尔在哈佛大学的演讲为例》,《历史教学(上半月刊)》2020年第11期。

11 史华罗:《中国历史中的情感文化》,林舒俐等译,北京:商务印书馆,2019年,导言第27页。

12 史华罗:《中国历史中的情感文化》,林舒俐等译,北京:商务印书馆,2019年,导言第31页。

13 《牛津词典2016年年度词汇》,https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/.html.

14 Barclay K, Crozier-De Rosa S and Stearns P N, Sources for the History of Emotions, London: Routledge, 2020, P. 27.

15 梁启超:《梁启超文集1》,北京:燕山出版社,2009年,第140页。

16 参考知网(Hownet)“情感分析用词语集”(2007年发布)的分类结构。

17 参考J.L.奥斯汀:《如何以言行事:1955年哈佛大学威廉·詹姆斯讲座》,杨玉成等译,北京:商务印书馆,2017年,第95、96页。

18 威廉·雷迪:《感情研究指南:情感史的框架》,上海:华东师范大学出版社,2020年,第85页。

19 Reddy W M, The logic of action: Indeterminacy, emotion, and historical narrative, History and theory, 2001(4):

.

20 扬·普兰佩尔:《人类的情感:认知与历史》,马百亮等译,上海:上海人民出版社,,2021年,第405页。

21 约恩·吕森:《历史思考中的情感力量》,刘莉莎等译,《山东社会科学》2010年第9期。

22 受时人回忆录的影响,该文常被误称为《山东亡矣》,流传版本的文辞与原版也有差异。《晨报》所载原文及两版勘误见陈占彪编:《五四事件回忆:稀见资料》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第180-181页。

23 约恩·吕森:《历史思考中的情感力量》,刘莉莎等译,《山东社会科学》2010年第9期。

24 约恩·吕森:《历史思考中的情感力量》,刘莉莎等译,《山东社会科学》2010年第9期。

25 威廉·雷迪:《感情研究指南:情感史的框架》,上海:华东师范大学出版社,2020年,第171页。

26 Jan Lewis, The Pursuit of Happiness: Family and Values in Jefferson's Virginia, London: Cambridge University Press, 1983, p. 108.

27 Peter N. Stearns and Timothy Haggerty, The Role of Fear: Transitions in American Emotional Standards for Children, 1850–1950, American Historical Review, 1991(1).

28 陈占彪编:《五四事件回忆:稀见资料》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第94页。

29 威廉·雷迪:《感情研究指南:情感史的框架》,上海:华东师范大学出版社,2020年,第134页。

30 罗志田:《“六个月乐观”的幻灭:五四前夕士人心态与政治》,《历史研究》2006年第4期。

31 威廉·雷迪:《感情研究指南:情感史的框架》,上海:华东师范大学出版社,2020年,第135页。

32 梁敬錞:《我所知道的五四运动》,详见陈占彪编:《五四事件回忆:稀见资料》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第181页。

33 北京学生1919年4月底向全国各报馆、团体发出的电报,详见中国科学院历史研究所第三所近代史资料编辑组编:《五四爱国运动资料》,北京:科学出版社,1959年版,第246页。

34 杨亮功:《六十年前的五四运动》,详见陈占彪编:《五四事件回忆:稀见资料》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第120页。

35 编辑部:《发刊词》,《晨报》,1918年12月1日,第2版。

36 胡适:《纪念“五四”》,出自胡适:《胡适文集 11》,北京:北京大学出版社,1998年,第579页。

37 张汉林、李嘉雯:《论学科核心素养背景下的史料阅读》,《历史教学(上半月刊)》2021年第5期。