独家 | 杜拉斯诞辰110周年:“我越写,我就越不存在”

电影《情人》剧照

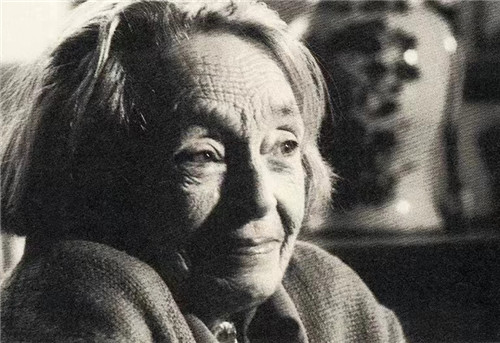

不复《情人》中青春少女的轮廓与容颜,取而代之以略显佝偻的身形和爬满皱纹的皮肤,镜头前的杜拉斯仍然自信地穿着标志性的及膝短裙和踝靴,松弛地斜倚在王座般的座椅上,以她特有的语速节奏侃侃而谈,手指与腕间佩戴的珠宝随着手势变化流转熠熠光辉,时光仿佛被阻挡在窗外,外界的一切都无关紧要。作家讲述的语气呈现冷静而坚毅的质地,她说:“就像掉进一个洞里,在洞的底部,那是一种几乎绝对的孤独,只有发现孤独,才能够写作。”

如果事先不知道这部影片的拍摄时间,观众恐怕很难意识到,眼前这位风采卓然的讲述者即将不久于人世。

对谈现场(杜佳 摄)

近日,纪录电影《写作》放映结束后,文学圆桌对谈“聚焦玛格丽特·杜拉斯:从文字到影像”在北京法国文化中心举行。作为纪念作家诞辰110周年的活动之一,杜拉斯研究者、译者黄荭,作家、影评人毛尖等学者到场,与读者分享了她们眼中的这位传奇作家。

由“孤独之所”进入作家花园

与另一部于1976年首播的电视纪录片《杜拉斯的处所》遥相呼应,《写作》中,作家在《抵挡太平洋的堤坝》电影版税买来的位于诺夫勒堡的寓所里谈起关于写作的回忆与思考。在段落式的谈话间隙,较为完整地呈现了这一作家倾注了无限情感的处所。镜头拂过古典舒适的家具、门前的大树、透过植物光影的窗子,长久地落在作家身上……

纪录片《写作》剧照

《写作》拍摄于1993年,也就是杜拉斯去世前不久。当时,作家的身体每况愈下,几乎已经无法再独自完成写作,只得由她最后的情人扬·安德烈亚记录她的口述,或是收集她写在纸片上的简短句子,再整理成文。众所周知,杜拉斯童年和成长时期在东方度过的岁月几乎占据了她写作的源头,以致毕生创作总在不断地回溯这生命的也是写作的缘起。尽管总包蕴着同一的、重复的内核,但一次又一次突破完整性、古典式的叙述仍然足够让每一次阅读如同初见般新奇。杜拉斯非常喜欢校对自己的文字,而这种有意的重复,也与她的思考与写作一脉相承。重复几乎是杜拉斯式的强调。于是,我们看到她在镜头前反复谈到“孤独”一词。这栋房子是孤独的,“夜晚,当从房子的一端走到另一端,心里甚至生发出恐惧”,夜晚的写作也是孤独的,但孤独对作家来说至关重要,甚至成为必须。

纵观杜拉斯的一生,她主要生活的三个地方,一个是印度支那;一个位于左岸文化的圣地——在巴黎圣伯努瓦街的5号公寓——从这里步行到花神咖啡馆仅仅需要几分钟;再有就是诺夫勒堡的这栋房子,《写作》唯一的拍摄地。这里对杜拉斯意义重大,在黄荭看来,它让这位在某种意义上“没有故乡的人”,终于拥有了完全属于自我的容身之所。

用电影“杀死”电影

摄影机后的杜拉斯

杜拉斯的书写是“复数”的。写作之外,音乐、戏剧、电影也是她涉足的书写形式。在为人所津津乐道的电影领域,作家表现得对所谓的商业电影不屑一顾,她不满于将作品假手他人,转而亲自执掌导筒,创作了那些具有相当作者性和实验性的电影。黄荭在杜拉斯传记《写作的暗房》中,将专门介绍杜拉斯电影的一章命名为“用电影杀死电影”。如此“狠绝”的标题让了解杜拉斯的读者心领神会、莞尔一笑,是的,她几乎是在“写电影”。正因认为商业电影无法提供任何养分,作家才用自己的拍法“取而代之”,与电影的旧秩序分道扬镳之后,她提出了一种全新的逻辑和审美。譬如在《印度之歌》中,相比一般的电影,观众能看到的画面少之又少,很多时候,电影的“行进”通过画外音来串联,因此黄荭认为,“抛弃了对视觉冲击的依赖,她的电影营造的是一种氛围,这时,用阅读去理解那些很少移动、甚至几乎静止的电影画面似乎更恰当,电影在某种程度上是她写作的一个延伸。”

电影《印度之歌》剧照

“一部《印度之歌》那么长的电影,总共却只有70个镜头,当然,在她所处的年代,这么做是先进的”,尽管早年也曾为杜拉斯“音画分离”的电影理念折服,但如今,毛尖更多地反思了这一理念,“她的尝试已经不能用简单的音画分离理论解释,年轻时代谈论起杜拉斯的电影实验,我们常常赞美她把音画分离做得多么极致,甚至使之成为一种电影风格,然而客观地讲,音画分离本身仍然需要建构在音画尚能产生张力的基础上,而反观杜拉斯的尝试显然已经超过了界限。电影做到这个地步,甚至不需要观众,这无异于杀死了电影,是反电影的”。与此同时,毛尖也并不赞同“杜拉斯电影是反商业的”,“在买不起钻石的年代,她用小说让我们戴上了‘文本的钻石’,以至于在青春时代,我们那么爱她,情愿被她席卷而去。小说也好电影也好,她的文本中从来不缺少钻石的光芒,因此与其说她的电影是反商业的,不如说她试图用一种孤绝的方式从人群中拔地而起,事实上,这种愿望、这种置之死地而后生的能量贯穿她的一生,而这也正是我们那么喜爱她的原因之一。”

文学与电影,“相爱相杀”的重奏

从20世纪50年代末开始,杜拉斯的小说《抵挡太平洋的堤坝》《琴声如诉》《夏夜十点半钟》等先后被改编成电影,并频频获奖。而作家本人参与剧本创作的作品也不在少数,《广岛之恋》《长别离》等至今为影迷津津乐道。

电影《广岛之恋》剧照

电影《长别离》剧照

“我之所以产生了拍电影的念头,是因为那些根据我的小说拍成的电影,简直让我无法忍受。所有的电影,真的,都背叛了我写的小说。”杜拉斯在《外面的世界Ⅱ》中这样阐述自己拍电影的缘由。作家开始通过团队的工作方式拍电影,并且试图营造“人人平等”的氛围,甚至“乐于亲自为团队烹煮越南汤羹”。一方面,亲自执导固然与杜拉斯的个性分不开,“假手他人不如让创作忠实于自己的意志”,另一方面,黄荭从“作家所处时代背景”的角度解释了原因,“那是存在主义和新小说的时代,更是新戏剧和新浪潮的时代,实验和先锋是潮流的口号,上世纪五六十年代用作家电影对抗商业电影的桀骜姿态让杜拉斯对电影书写这一形式心动不已。因此,与其说电影是杜拉斯创作形式的一种转向,不如说它仍是杜拉斯写作的延续。”

“留名影史的是写作者杜拉斯,而不是电影导演杜拉斯。”尽管对杜拉斯电影持保留态度,但毛尖同样认可“因为一直紧跟新浪潮,反对商业操纵,非常注重作者性,以及坚持小制作也能拍出艺术作品的理念,所以在某种程度上她给予了电影自主性,而这一点非常重要,也非常具有建设性”。 此外,毛尖还观察到,正因为杜拉斯个性十足,因此即便某些举动在外人看来“不计代价,不可理喻”,依旧被坚决地贯彻在她的电影中。我们之所以观影之后更激起去阅读小说的欲望,似乎与“满足的延迟”不无关系,“杜拉斯是一位喜欢呈现生命中的暗部的作家,而如何有效地将文本的语言转化为电影的语言,她似乎还没准备好……我们在她的电影中常常看到太大篇幅的黑,很决绝的黑,反而更希望回到文本里去寻找一些光亮。”

在黑暗中,让故事慢慢显形

杜拉斯在晚年随笔集《写作》中写到,“一旦书在那里呼喊着要求结尾,你就必须写下去,你必须与它具有同等的地位。在一本书没有完全结束以前,也就是说在它独立地摆脱你这位作者之前,你不可能永远丢弃它,(因为)那就像罪行一样难以忍受。”一旦开始,就一定要写到底,诺夫勒堡空寂的寓所无形中又放大了促使作家不断写下去的孤独,于是,我们看到她在影片《写作》中语调低沉地诉说,不是在能看到花草树木、听到鸟鸣、嬉闹声的院子里,只有在房子里,她的写作之所,才真正理解了写作的深刻意味。在那种绝对的孤独中,唯一能够拯救她、把她打捞起来的,就是写作。

对于大多数写作者来说,拿起笔通常需要一个触发和动机,而杜拉斯显然是个例外,写作对她而言几乎是与生俱来的。毛尖用“诗人不幸诗家幸”来解释这种几乎发自天然的写作:父亲早亡、单亲、年少成长之地的曲折,以及对金钱的渴望,都注定杜拉斯是“身上带着宝石的写作者”。对于她而言,似乎没有“什么时候开始写作,什么时候完成写作”这样的命题,这个为写作而生的人,只要活着就写作,死后因作品的流传也依然“在写”。

波伏瓦可以在咖啡馆里写作,但杜拉斯情绪型的写作方式决定她不能受到任何干扰,而只能在孤独中踽踽独行。“某种程度上,她这一辈子做的事就是把生活中的杜拉斯变成纸上的杜拉斯”,在黄荭看来,作家之所以断言“我越写就越不存在”,原因是内心清楚地意识到,是写作使她与众不同,也是写作使她摆脱个体生命的局限而存在于书里。

在《杜拉斯的处所》中,作家坦承,无法想象写作从一个“已经完成的故事”开始,也不明白人们怎么能去写一个“已经被勘察过、盘点过、清查过的故事”,因为那在她看来是“一种悲哀,也是一种平凡”。黄荭认为,杜拉斯的写作是“在黑暗中,让故事慢慢显形”,对于这个感觉型而非计划型的写作者,她抗拒“有计划的写作”而倾向“正在发生”,“正在发生”的过程才是杜拉斯眼中真正的写作。

毛尖则用恋爱的感觉来比喻杜拉斯的写作,“尽管我们知道男女主人公之间会发生点什么,但仍然不由自主地被(她的写作)席卷而去,这样的体验有点像恋爱。我们读她的小说,常常好像又一次走进青春期,即便胆大妄为也被允许,不得不说,这是杜拉斯的魅力。”

“脱胎换骨”般的专栏写作

1980年的夏天,对杜拉斯来说是特别的。她作出了两个重要的决定,一是给那个已经写信给她五年之久的年轻人、后来陪伴她直至生命终点的情人扬·安德烈亚回信,二是答应《解放报》,成为一位“夏日限定”的专栏作家。

不同于通常意义上的专栏写作,杜拉斯延续了1957年开始为《新法兰西观察家》《巴黎早报》等报刊写稿的风格,她冷静地观察,她“像说话那样写作,像思考那样说话,她每时每刻都在思考,一切都能引起她的思考。”(劳拉·阿德莱尔《杜拉斯传》,袁筱一译)这次与读者共度一夏的专栏写作几乎包罗万象,同时呈现出与小说迥然的质地。在毛尖看来,杜拉斯在小说中的表现是“极度纵容的”,她允许一切决绝、极致的事情发生,但当进入专栏写作,作家就仿佛“换了一个人”,将目光转向孩童、乞丐,甚至囚犯,所有弱势的人都可能进入她的视野,写作建立的纽带将他们的困境、他们的歌哭与她紧紧相连。毛尖对杜拉斯在专栏写作中表现出的“预见性”十分钦佩,“她预言未来将被数据统治已经成为眼前的现实”,由此她认为这种专栏写作的知识分子性和政治感是十分必要的,这使得作家回到小说写作时,“打开了一幅更辽阔的政治地图”,而这无疑扩宽了杜拉斯小说的疆界。

黄荭则选择回到人生经历的原点理解杜拉斯的专栏写作,“殖民地生活几乎刻在骨子里,已经成为她生命的底色,这些由原点埋下的种子意味着终有一日的‘复仇’,而她‘复仇’的方式就是写作,这使她不可能对那些被损害和被遗忘的群体视而不见。”

愈加丰盈,拼凑杜拉斯的“另一种版图”

从上世纪80年代进入中国读者视野伊始,随着译介文本的丰富,小说之外,戏剧、电影等逐渐拼凑起关于杜拉斯的、越来越丰盈的创作版图。

“与普鲁斯特等法国经典作家比较,杜拉斯的语言具有明显的东方质感,这恰恰是中国译者善于捕捉和把握的。”作为杜拉斯在中国的重要译介者之一,黄荭对作家的写作特质再熟悉不过——“简洁、抽象,语言浸染了东方的音乐性”。

与对杜拉斯电影的判断一致,毛尖认为作家是“优质法文的破坏者”,而正是她的离经叛道,使她的语言变得简洁,“阅读杜拉斯,仿佛我们能够跟这位经典作家直接对话,这无疑是让人感到欣快的”。

1996年3月3日,玛格丽特·杜拉斯在圣伯努瓦街5号公寓去世,墓碑上只写着“M.D.”——她作为作家的签名。如今,尽管已离去多时,杜拉斯还在以各种各样的面貌继续着“写作”,作家将自我转移到书上,放任书的占据与替代,而这必是她所乐见——正如她在《文学杂志》的访谈标题所阐明的——“我越写,我就越不存在”。(文 | 中国作家网记者 杜佳)

(本文剧照均来源于法国文化中心微信公众号)