乡土是我们割不断的脐带 ——再说《星空与半棵树》

一部小说创作出来,作者说什么都是多余的,何况我已写过后记,且不短,再要说,似乎就是“狗尾续貂”了。可接到丁帆老师的短信,要我给他主持的“乡土小说新视界”写一篇《星空与半棵树》的创作谈,我还是欣然应命。因为这部小说完成后,人民文学出版社第一时间给丁帆先生寄了试读本,而他读完,很快就写了一万七千多字的评论,对拙作给予充分解读、擢拔与提升。他在文章开头说:“这是一部乡土小说长篇巨制,立马就引起了我的阅读兴趣。”然后说小说“竟然会对中国上个世纪六七十年代以来的乡村生活与乡土社会有着那么深刻的本质化经验,于是我便沉入了细致的阅读”。我很看重大评论家“细致的阅读”这五个字。他用“一个月时间”,读完“未尽的尾声”后,在最后一页上写了一句批注:“这是一部现实主义、浪漫主义、生态主义和荒诞主义四重奏的乡土感伤主义的交响乐!”丁帆先生是中国乡土小说研究史论的“开山”人物。此前我只读过他的诸多理论文章与随笔,并无任何交集。他对《星空与半棵树》如此抬爱,自是令我十分感动。加上这部小说与“乡土小说”连接起来后,我似乎也就有了一些乡土的话语要说。

我本无意于写“乡土小说”,如果说《西京故事》是一种“城市乡土”,那么《星空与半棵树》就是相对纯粹的乡土的“乡土”了,因为整体场域都打开在促狭而逼窄的乡村土地上。至于城市,那是乡土社会的延展与溢出,其本质仍漫漶着乡土的问题。中国历史的深厚基石是农耕文明,有人说,查查每个人三代以上,基本都会与农村、农民、农业相连接。我家三代以上的爷爷辈,既教书,也种地,老家留下的一些旧迹,无非也是耕读传家的母本。父辈做了公务员,却也钉在基层的土地上,调来调去,没能离开乡镇半步。我的整个童年甚至少年时期,都是在乡土中摸爬滚打的。因此,乡土记忆是我的生命底色,无论写《西京故事》《装台》《主角》,还是《喜剧》,都一定会有诸多乡土人物杂陈其间,甚至《主角》与《喜剧》的“主角”们,也都是乡土间成长起来的人物。他们即便到了城市,那脐带仍然与乡村割断不了的亦土亦城着。

“乡土小说”是个巨大命题。在中国古代文明、近现代文明以及当代文明进程中,“乡土”书写始终占据主流位置,有人叫“重磅中的重磅”,毫不为过。但今天似乎在偏离这个重心,小说话题变得丰富而多元,甚至在更年轻一代的写作者中,“悬疑”“玄幻”乃至“奇幻”占了很大比重。读者也在迅速分流。但我们的乡土还在,围绕着乡土问题所展开的一切社会矛盾与问题,正在与百年未有之大变局一起加速演进着。农村、农业、农民问题,抽丝剥茧看,可能还是一切问题中的首要问题。因为人口比例决定着它的重心。作为一个创作者,能置身“乡土”书写的行列,深感荣幸而笔沉。

“乡土”书写的现代祖宗是鲁迅先生。这面旗帜一直飘扬到今天,仍在呼啦啦作响。因为乡土书写寄寓着诸多重大社会问题,一代代作家都在为此呕心沥血,甚至九死不悔。其生活涉及面的致广大与尽精微,或波澜壮阔至于“生死场”,或“死水微澜”与“未庄”“土谷祠”及“边城”,都显示出社会沧海桑田般变迁与固化的宏大与微观。而其间人物个体与群像的悲喜交集、冷暖寒凉,作家或哀其不幸、怒其不争;或田园风情、短笛晚唱;抑或讽刺嗟叹,悲悯烛照,不一而足。总之,乡土书写是一种对乡村社会以及延伸到城市社会的仰观俯察、横切竖挖、刨根究底、粒子放大。今天阅读着“乡土”书写的那一片片疾风劲草般的风景,仍觉得书写得力透纸背,不由人不肃然起敬。

我写《星空与半棵树》,最早起始于一个故事,这个故事的核,就是一棵树的归属权问题。由归属权,演绎到人的生存权、价值尊严、族群邻里、物质生态以及伦理道德、法理尺度诸方面,最终是想在乡土的文明现状上,提起一缕纲线,从而看到这张网的精细与粗疏的整体面貌。我笔下的“北斗村”,是我整个少儿时期“沉浸式戏剧”的“辽阔”舞台,也是我青壮年时期反复回望的那张极小的“邮票”。当时间拉开了一个相对的生命长度后,连不懂戏剧的人,也会看到人生处处是戏的那些“戏眼”。所有人的命运与被命运,包括一个乡村自然与被自然的生态,也都会在时间的演化中,留下戏剧起承转合的刻度,让少年时期手中掐到的那支鲜花,成为壮年时期深扎在十指里的毒刺。我终生创作戏剧,研究戏剧,喜欢戏剧,戏剧是我勘验历史演进与生活现实的“法器”,也是一个十分神奇的“微缩窗口”,有了这个窗口,我便有了属于我看待生活的“现实与浪漫”“魔幻与荒诞”,以及我处理生活材质的方式。无论是让一条狗还是一只猫头鹰出来“做道场”,都是书写现实的一种张力需求。从本质上讲,我是一个热爱并深耕于现实主义的创作者,但我从来不排斥对任何主义的借鉴。技巧也是一样,需要了尽可拿来。比如戏剧,我也并非单一青睐它的技巧性,我追求的是戏剧对社会生活那种巨大的概括与提炼能力,也可以叫“压缩饼干”式的“内驱动”与“外膨胀”。我在利用长篇小说的戏剧性,也在极力打破“戏剧性”演化中过于“内卷”的“坍缩”。找到最大的外部视角与观照张力,还有深层的内在结构与统摄意识,是我运用戏剧性做小说的着力点。之所以要反复交代这些,是因为《星空与半棵树》以戏剧开头,又以戏剧结尾,并且在十分重要的关目,又上演了一幕名为《四体》的活报剧。因此,我不得不在接受采访时,多次陈述这些一言难尽的观点。

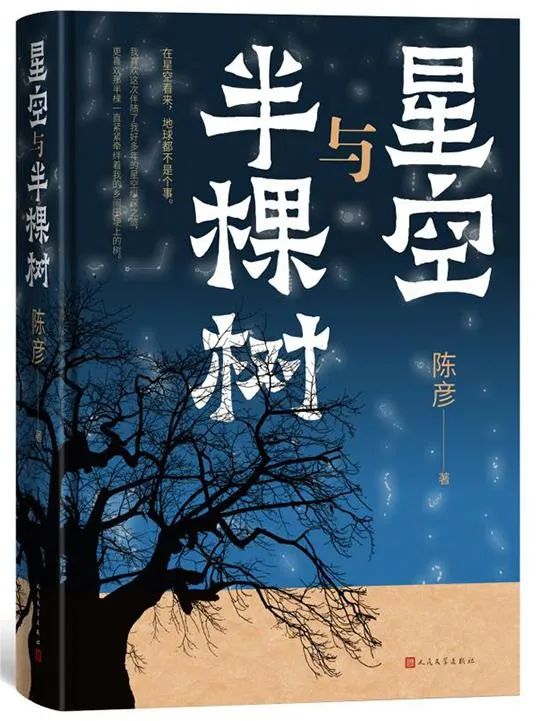

陈彦 《星空与半棵树》人民文学出版社2023年版

小说说来说去,是语言的艺术,更是人物的艺术。语言终究是为塑造人物服务的。没有了人物,我看也就没有了小说。我们说《红楼梦》好,终归是曹雪芹塑造了一群令人过目难忘,甚至刻骨铭心的人物。当我们不谈贾宝玉、林黛玉、王熙凤、贾母、贾政、贾琏、焦大、刘姥姥、史湘云、晴雯这些人物时,谈《红楼梦》就只会留下一些断章残句,精彩是精彩了,可哪来生命的鲜活之气呢?因此,我觉得小说仍是写人物的艺术,用尽可能精准、灵动与个性的语言,去把人物呼唤出来。人物塑造永远是长篇小说的“重器”,一个或几个,一组或一群。众生的无助与渴望、卑微与挣扎、苦难与幸福、黑暗与光明,永远是文学的重心所在。塑造人,是文学不可“卸载”与“狎玩”的苦难肩负。无论什么样的风格、主义,在我看来,离了人物塑造,都是令我“疑窦重生,思而不解”的阅读,也是自己写作的死敌。我想利用一切手段来塑造人物,把人物写活,所有“负载”与“附加值”终归是“负载”与“附加值”,能留给人进行无尽解读的,只能是那些永远都充满活性的“巨鲸”与“蜉蝣”式人物,他们身上沾满了历史与现实、政治与经济、哲学与宗教、乡土与城市的晶体与灰尘。写好人物,是我这个写作者的雄心,实现起来很难,但不能因怪石推不上山,我就停止奋力。

《星空与半棵树》的第一男主无疑是安北斗。一个农民的孩子,苦巴巴考上一所二三流大学,在北斗村已是光宗耀祖的大事体了。他也获得了属于他的最好结果,考上了乡镇公务员,并且在这里收获了爱情、家庭。他有一个致命的爱好,就是天文观测。乡村有各种爱好甚至癖好的人多了去了,有人爱下棋,有人爱打牌,有人爱拉板胡、二胡,有人爱吹竹笛、唢呐,且水平还都不低。我就曾见过一个炕上只有半片篾席的人,窗口几乎每天都飘出欢乐的《喜相逢》竹笛声,附近人称他“神经病”,我想“神经病”大致是不容易把笛声吹得如此悠扬且有精细吐纳节奏的。有些爱好能变得实用,甚至转化成一种职业,比如吹唢呐,俗称吹喇叭的,红白喜事都能派上用场,甚至可以养家糊口。唯独天文爱好是个麻烦,山村没有光污染,大气的视宁度又特别高,这让安北斗把在大学培养的业余爱好发挥到了极致。因为这个“高大上”的爱好,赢得了杨艳梅的爱情,也因这个与实用价值半毛钱关系都没有的爱好,他的家庭分崩离析,动如参商。事业、仕途也每每“尴尬人难免尴尬事”,“破漏船偏遭顶头风”。安北斗是个现实主义、浪漫主义、理想主义甚至“空想主义”集于一身的人,在一个实用主义成为意义判断的首要原则的时代,他便活成了一个笑柄。仰望着浩瀚星空,收获的却是一地鸡毛,甚至无数坚硬的“实锤”。这是他人生的巨大不幸,但也正是这种卑微的体悟与不息的仰观俯察,让他具有了对生命意义的通透认知,从而变得理想又现实、深切而悲悯,最终活成了卑微与无助者的希望与火光。居高临下的同情与悲悯是没有实际意义的,只有安北斗们实实在在的悲悯善行,才是贴着大地的“上善若水”。

小说着力塑造的另一个人物便是温如风。他是安北斗的同学,但因家境错过了与安北斗一样的读书进取机会,可他在自己卑微的生存轨道上,始终是一个努力正常运行的人。他者与综合环境一次次在改变着他的生活甚至命运轨迹,让他有时几乎是垂直落差,有时是无序漂移到他并不愿意行进的轨道上。他先前是一个勤劳致富者,一个遵守公序良俗者,但因“半棵树”的产权问题,活生生被与权力捆绑到一起的“村霸”逼成了一颗乱跌乱撞的失序“流星”。问题很简单,就是因为他还要一点脸面,要一点做人的权利,要一点并不比其他人高出一星半点的尊严。如果他甘愿做孙铁锤的“奴仆”,那他也会得到“做稳了奴隶”的生活,但他偏不信这个邪,最终便活成了“问题人”。他的同学安北斗始终在努力“变更”他的轨道,企图让他回到生活常轨,可总有一些不可抗力让安北斗劳而无功,温如风也就持续在“逃逸”“滑落”,直到成为一个实实在在的“游民”。温如风的确有温如风的问题,但温如风也是那根“权力任性”的“毒刺”,扎得人生痛,却找不到拔刺的方子。尽管自己因此活得卑微甚至一败涂地,但他也是那个被“村霸”蹂躏的村庄的“暗物质”与“抗力”,发挥着他人所无法取代的推动现实前进的作用。

小说的另一个重要人物草泽明,恰恰是安北斗与温如风的小学老师,也是村霸孙铁锤的老师。草泽明的三个学生几乎把北斗村与北斗镇搅了个天翻地覆,这个搅动是时代总体引力的牵动与搅拌,也是个人参与时代进程产生的引力与斥力的常数与异数。草泽民也可以称为这个乡土社会的“乡贤”,但由于传统的农业社会突然面临市场与工业化的转型拉力,传统猛然断裂,新的伦理价值又建构不起来,一个乡村,无序生长的权力与资本便成了向心力与指挥棒。草泽明看不懂了,也就退居于山坡之上,不置一言,静观其变。安北斗为草泽民在村里一些“大是大非”面前一言不发而失望、怨怼;孙铁锤威逼与利诱兼施,希望草泽明要么为他的“霸道”鸣锣开道、帮腔助威,要么把那点“乡贤”的“人脉腿脚”蜷缩回去,臭嘴闭紧;温如风在他这个昔日十分尊敬的老师面前,也已讨不到半点哪怕是道义上的支持,更是心灰意冷,索性不再往来。一个“乡贤”,在这个巨大的社会转型期,面临着存活方式尤其是精神价值失范的煎熬。日用不觉的那些价值观突然崩盘,乡村数百数千年建构起来的坚硬伦理基底,抵挡不住孙铁锤一个眼神的摧毁力。可也就在孙铁锤把自己的“恶行”发挥到极致时,草泽明突然义无反顾地迈出了最坚实的一步:孙铁锤可以获得现世的一切“福报”,但绝不可以在村子里竖立起一座“魔鬼变菩萨”的雕像,为拉倒这座“假菩萨”石像,草泽明甚至付出了生命的代价。

小说中再一个重要人物是派出所所长何首魁。他可能让很多人都特别失望,包括第一主角安北斗,自然还有温如风等,他的形象与“恶魔”相较,也未必好看多少,尤其是很难从他这里听到温暖的大词,也别想获得一时的“麻醉”。他对乡土社会有深入骨髓的了解。他既不是一个铁面无私者,也不是一个柔情满腹者,他的主基调是想建立一个法治的乡村社会。他“包庇”弱者花如屏,使其“杀人”案情不至泄露而遭孙铁锤报复,但对花如屏的丈夫温如风,似乎又欠缺了那么一些“耐心”与“善意”。他的形象有时不可捉摸,可当理清了法治这根线索后,也就理顺了这个派出所所长的根本愿望与思路。最终,他以自己的牺牲,击毙了恶贯满盈的孙铁锤。也许这个击毙是不必要的,但他毅然选择了击毙,他害怕恶人再次被“营救”,从而逃脱正义的审判。

花如屏是小说里一个特别重要的女性。她是温如风的妻子,外号“小钢炮”,“小钢炮”就是个头不大,但做事风风火火、泼辣敏捷的意思。她生得特别美丽,这个形象是基于我少年时期对乡村女性的一些记忆。她们并不比城里女人长得丑,但生活这把利刃,会以时间将她们与城市女性的身材、容貌、气质、谈吐距离持续拉大。过几年或几十年再去看她们的行迹,就知道了城乡差别与“二元结构”之间的深层矛盾。花如屏因容貌姣好,嫁给了提前靠诚实劳动发家致富的温如风,谁知温如风的生命轨迹因“半棵树”而南辕北辙,甚至成了一个“断线风筝”。从此这个“好女人”便沦落为一颗谁都想“撞击”一下的“星体”,遭到各种惦记、骚扰、盘算,尤其是孙铁锤的“死缠不休”。但为一口活人的气,花如屏终是没有给苦难的丈夫心上再插一把刀。她有她的生命伤痕与秘密。她竟然在少女时代就“杀过人”,派出所所长何首魁所保守下来的“死密”,是这个乡土村落里最原始的义的秩序与道的存续。我对花如屏的塑造充满了感情,也算是对乡土社会所有苦难女性的致敬。

小说中另一个女性形象叫杨艳梅,她是安北斗的前妻。当一个背着天文望远镜的大学生突然落户小镇做公务员时,杨艳梅眼前一亮,她母亲也为之一振,这不就是那个“前程远大”的“乘龙快婿”吗?安北斗顺理成章地与她相爱、结婚,并生下了宝贝女儿安妮。可生活的进程并不如想象的那么精彩美妙,天文爱好的时髦“光环”很快便成为一种“白眼张天”的讨厌“病症”,不仅影响了安北斗的个人前程,也让杨家感到“难堪”而“绝望”。杨艳梅随着父亲的升迁举家进了县城,由此两人生命间距拉大,直到杨艳梅跟了“新贵”储有良调到省城,她与安北斗的婚姻家庭彻底破裂。省城的生活也并不似想象的那么“风光无限”,储有良有储有良的生命“偏嗜症”,甚至无救无解。当新的婚姻再次成为“面子工程”时,杨艳梅与安北斗已是再也改变不了的按各自轨道运行得越来越远的行星了。尽管在一刹那间她也心存“暗结”,为之动容,却自知覆水难收。尤有意味的是,那属于乡土的“半棵树”,竟然被“大树进城运动”移栽在这个“富人区”的深宅大院里。小镇公务员安北斗,在这里读懂了女儿安妮为何不稀罕他苦苦在星空中寻找的那颗属于自己发现的小行星。杨艳梅也似乎在一刹那间,明白了生活可能在物质以外,的确有其它的意义存在。

小说中还有一些小人物,也是我的着力点,诸如蒋存驴,绰号“叫驴”。他是一个地痞无赖,但又喜欢跟派出所的人混交在一起,一边干着偷鸡摸狗的勾当,一边又帮着派出所“抓人”“撵人”,维护一方治安。生活的本来面目有时是十分混乱的,要想厘清,世事反倒无法推演,这就是小说要关注的人物的复杂性和多面性。“叫驴”毛绒绒地存活着,有时简直就是一只“过街老鼠”,但他最后又在追捕“拐卖人口犯”时,献出了“最可宝贵的青春生命”。生活的逻辑永远无法清明澄净,小说在这里刚好一显身手。我喜欢这样的杂色人物,包括小说中的蔡表舅以及大爆炸事故责任人陈大才等,顺着事物本来的面貌去展开一些人物的斑驳多面,让一团一团的生活充分滚动起来,砖头瓦块、钢筋水泥、沙粒杂草俱呈,似乎才是小说家要做的事。

《星空与半棵树》的底色,是改革开放给山村带来的巨变,每个人以及家庭、村落的物质生活变化都有目共睹,但在社会价值观上,也明显出现了诸多断裂、缺失、滑坡、畸变。似乎人人都有一种无力感,而这种巨大的无力感恰恰来自欲望。欲望使一些人更加穷奢极欲,也使一些人愈加无能为力。有人无法无天,也就有人活得暗无天日。现代化是一个大题目,乡土社会的再次振兴,不仅是自然生态的修复,更是人际、人伦、人心的修复,讲信修睦、亲仁善邻、自强不息、厚德载物地把传统接续起来,让现代人的尊严感、权力、平等、自由意识进来,并内化为民众的精神和生存方式,文明才会落地生根。现代化不是一城一池、一章一节的“突变”,而是一种整体性、结构式的嬗变。一切文明最终都是以人的整体性生活方式体现出来的。无论山川风物怎么改换,人的幸福都是最后的指向,建设具有现代文明的乡土社会,也是乡土文学的沧桑正道。达尔文说,自然界没有飞跃。社会治理更是充满了巨大的历史惯性。从这个意义上讲,乡土书写也许刚刚起步。好在我们都有割不断的乡土脐带。从鲁迅的阿 Q 到赋予中华优秀文化以现代属性的人的全面“换代升级”,乡土文学任重道远。