《科学史教篇》蓝本考略

《科学史教篇》全文不到七千字,却提纲挈领地论述了希腊罗马以至十八世纪后期的欧洲科学发展史,旁征博引,提及六十余人,关涉宗教、哲学、逻辑、文艺、伦理等多个领域,各类知识信手拈来,文中所述科学观与历史观远超时人。然而当时仅为仙台医专中等成绩肄业生的鲁迅何以写下如此雄文?

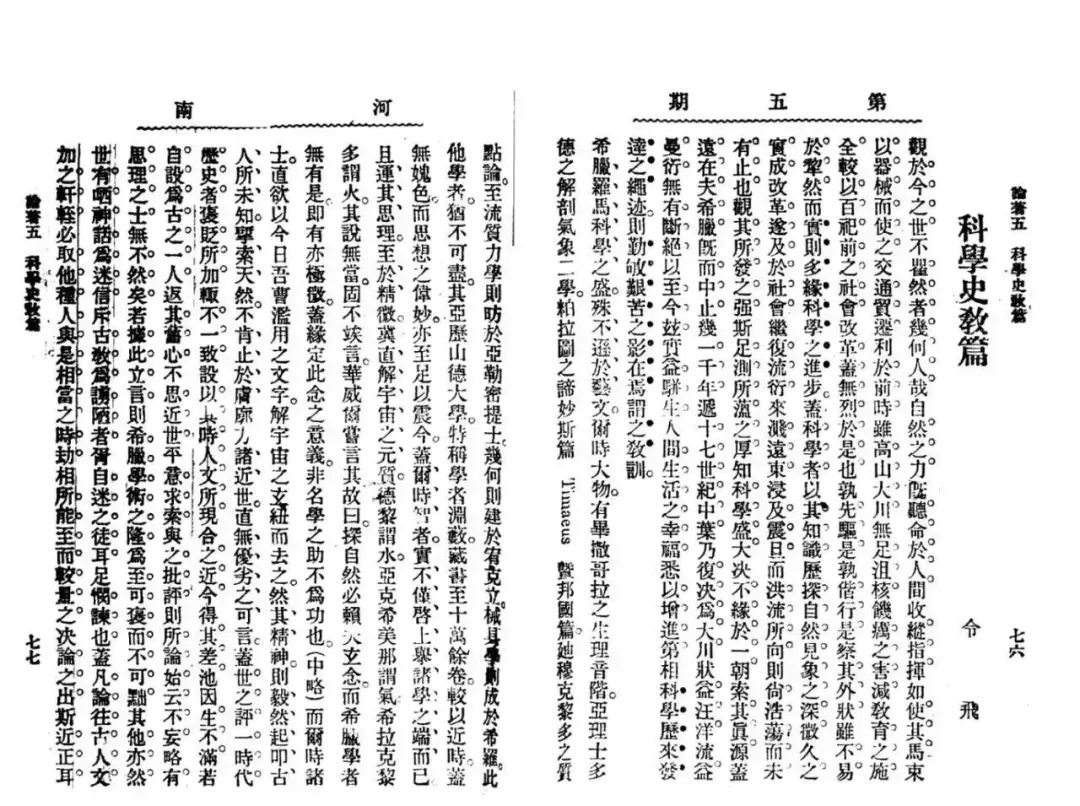

《科学史教篇》初发表于一九○八年六月《河南》月刊第五号,署名令飞。

实际上,鲁迅清末时期的作品多有所本,《人之历史》《摩罗诗力说》《人生象斅》等无不如此[]。《科学史教篇》蓝本的考订便是打开这部佳构迷宫最为基础也颇为重要的工作。20世纪90年代以来,学界对它的阐释兴趣逐渐由鲁迅与自然科学的解释域转向鲁迅的“立人”思想与“现代”意识,但因《科学史教篇》学科跨度大且行文汪洋恣肆、用字古奥艰深,导致研究者们各言其理,争议难平。此皆有待新材料的发掘,以深化相关讨论。

一

关于《科学史教篇》的材料来源,伊东昭雄与蒋晖各有考述,但所论均只就文中征引的文献入手,故结论不过是鲁迅参照了赫胥黎、华惠尔、丁达尔诸人的撰著而已。[2]但鲁迅《科学史教篇》实有固定蓝本依照,而非多方材源的拼合。

《科学史教篇》事实上出自鲁迅对日本明治时期知名物理学者木村骏吉1890年所出版讲义《科学之原理》绪言“科学历史之大观”[3] 的编译。《科学史教篇》内的九段文字[4]与此29页绪言的对应关系大致如下:

第一段为对第1至2页内容的简译与增补。起首的“观于今之世,不瞿然者”即脱胎于日文“方今宇内の状况を觀、吾人の最も驚嘆して已ざる”。而后从“交通贸迁”至“改革遂及于社会”,则主要取自“病疫飢饉も其害を逞する能はず高山大河も吾人の交通を遮断する能はず寒村僻陬にも教育普く”及“僅々百年前の形况に比すれば此社會の中に一大革命わりしかと疑はしむるなり然り實に一大革命わりしなり此革命に先ち此革命に伴ひ此革命の一大源因となれるもの一目判然たらざれ共則ち科學の進步に外ならざるなり科学ハ其方法を以て自然の現象を究極し從て生ずる所の决果に依て此革命に一大源因となれり”。“知科学盛大”到“流益曼衍”数句本自“然れ共科學の此勢に達する决して一朝一夕のとに非ず遠く其源を希臘に發し中途一千年止て陂溜となり今より前殆んど二百五十年决して大河となり其流益濶く其勢益急なり”。全段约三分之二为译述。

第二段是对第2至4页的拆译与发挥。“希腊罗马科学之盛”至“无不然矣”的前半段,译的成分占五分之四以上,不过稍微复杂的是,鲁迅对原段落进行了拆分重组。日文内华惠尔的论述颇长,鲁迅将“直解宇宙之元质”的部分提前,然后在引述华惠尔时以“(中略)”标出。后半段则皆鲁迅据前文有感而自作,计三百余字,是《科学史教篇》中鲁迅独出己见最长的言辞。设若希求鲁迅是时之思想,则当多在此处用力。

第三段基本上是对第4至6页相关内容的逐句意译,只有段末“此其言表,与震旦谋新之士,大号兴学者若同,特中之所指,乃理论科学居其三,非此之重有形应用科学而又其方术者,所可取以自涂泽其说者也”一句是鲁迅的阐发。

第四、五两段的取译颇为缠绕,大体源自第6至12页,但鲁迅将原作文脉破开,从而生成了新的论述结构。蓝本讲述景教诸国“科学之光,遂以黯淡”之后,所接本是《科学史教篇》的第五段开头“求明星于尔时”的部分,但鲁迅编译时突出的是讨论黯淡的原因。另,蓝本中有关华惠尔“热中之性”的介绍与丁达尔对此的辨析间隔5页,而鲁迅将相关的两点接在一起。第四、五两段段尾“盖无间教宗学术美艺文章”与“故科学者”各至段末的数句均为鲁迅的论断。

第六至八的三段除一二过渡性语句外,大体译自第12至20页。其中,第八段偏后的部分“而社会之耳目”到段尾的译出,鲁迅做了较多删减,其余几乎为逐句意译而成,少有自家的申说。若干学人据此三段,或纵论鲁迅的逻辑思想,或放谈鲁迅的哲学观念,难免失之于臆断。

第九段主要取材于第21至27页,蓝本概说19世纪后半期的第28、29两页则全为鲁迅所删落。颇有意味的是,鲁迅对蓝本的改造所折射的近代东亚经验的相似性与时间差。原文讲的是日本明治维新二十年间的“新舊交代”,特别是“工業を皷舞”与“武事を獎勵”;鲁迅移用反思洋务运动以降“兴业振兵之说,日腾于口者”的中国近代化历程,亦颇恰切。今人多将《科学史教篇》中对文明进步的“本根”与“枝叶”关系之论视为鲁迅思想深刻、成熟并超越于时代的重要例证,但殊不知其渊源有自,此亦日文蓝本反复强调之要义。即便文末对人文与科学并举的强调以及“致人性于全,不使之偏倚”的所谓“立人”诉求,亦全出于蓝本,鲁迅所举奈端至嘉来勒诸例亦在其中。由此可见,1890年日本学者对明治前期发展的省察同样适用于清末的中国。这也正是鲁迅为何要将日人近乎二十年前之旧著翻新的原因之一。

至此,两个文本的对应关系一目了然,但考述蓝本并非要解构鲁迅,而是剥落既有研究对《科学史教篇》所作的过度夸饰,从而更加逼近其本源性的存在。

二

鲁迅早期文言论文《人之历史》《科学史教篇》《文化偏至论》《摩罗诗力说》均作于1907年、刊于《河南》且都收在《坟》中,因此常被作为整体来论述。鲁迅自称这些“寄给《河南》的稿子”是“受了当时的《民报》的影响”,“喜欢做怪句子和写古字”[5],确实于文体方面有着某种内在的一致性。然而,细致考察,皆是据蓝本所编译的《人之历史》与《科学史教篇》在篇章架构上就有很大的不同。前者较为严格地绍介学术,少有发挥;后者则旁逸斜出,夹叙夹议。这主要是蓝本之间的差异造成的。《人之历史》参考的《宇宙之谜》《进化论讲话》等更偏于客观的说明,而《科学史教篇》所本之“绪言”便常宕开一笔,融入己见。

尽管《科学史教篇》五分之四以上是据蓝本译出,但鲁迅改译为作的努力十分显豁。首先是将日本明治经验直接替换为中国本土意识,这从鲁迅所增论的“震旦死抱国粹之士”“震旦谋新之士”等话语标记可以明显地体察到。其次调整文章脉络结构,在原文“科学历史之大观”的基础上格外凸出“教训”的意涵,以符“教篇”之名。再者以归化译法将源语的日式表达改作古奥的遣词造句,与他民初所译《艺术玩赏之教育》《儿童之好奇心》诸文多沿用原作的语气与日语汉字词的方法截然不同。

即便如此,《科学史教篇》的布局谋篇却由日文蓝本而来。《科学之原理》“绪言”的页眉上列有阅读提示,依次为“科學は社會革命の源因なり”“希臘羅馬の科學”“偶感”“亞剌比亞の科學”“基教國の科學”“中世科學衰微の源因”“偶感”“十七世紀の科學”“フランシス、ベーコル[ン]郷”“ルネー、デーカルト”“真正科學の方法は漸次自ら實益を生す”“科學は實益を目的としたるにわらず實業は科學より自ら生ぜざるのみ”“實業家と科學者”“偶感”……除去“偶感”的部分,前八项正是《科学史教篇》前八段的分段依据;后三项内容相近,皆在论科学与实业之关系,故而鲁迅将三段并做一段。这便能理解《科学史教篇》看似相当随意的行文结构及其九段话何以长则约1500字、短则为300余字。

《科学之原理》是木村骏吉任教于日本第一高等中学校(简称一高)时的讲义,其著述体例为正文顶格叙说,同时夹杂诸多作为延伸参考的注文,整段低一格标示,并在末尾注明所引出处,《科学史教篇》中旁征博引的名人名言即大多出自这个部分。作为讲义,因有格式的区分,故不成问题;但鲁迅将其转写为论说文章时却要设法弥合正文与注文之间的裂隙,使两者浑然一体。另为棘手的是,原作内屡屡出现的“偶感”少则占两页,多则占四页,时而脱离主线过远,也需要鲁迅加以截断处理。不过,《科学史教篇》第二段长达三百字的“据此立言”的自撰部分或许是受了“偶感”的启发,才横生枝节般议论开来。但总的来看,在《科学史教篇》中,鲁迅是以文章之法对讲义体例做了新的统合。

需要补充说明的是,《科学之原理》本就是连缀了Whewell、Painter、Huxley、Tyndall、Ueberweg诸人的多部著作,大多直接标明了出处,但也有改译为作不出注的时候,譬如开篇的一段实际是化自赫胥黎的《十九世纪后叶科学进步志》[6]。鲁迅虽不以注释的方式却也在《科学史教篇》中大体说清了材料的来源,不能粗暴地以抄袭论之。更值得关注的是,英国维多利亚时代的知识、观念与思想如何经由日本生成了中国自身的现代性问题。这也与章太炎对斯宾塞尔的接受相映成趣,恰如彭春凌所言:“近代中日间的思想文化关系可以具体化地、真正在全球知识流动、连锁、生产的版图中得以还原和呈现。”[7]

在理解篇章之外,蓝本的发现还可以纠正对《科学史教篇》“怪句”与“古字”的诸多误解。目前可作释读《科学史教篇》之参照的主要是王士菁的注译[8]和2005年版《鲁迅全集》的注释[9],它们尽管已精益求精,但还有不少错误。

例一:“必赖夫玄念”的“玄念”,王注为“想象”,全集注为“概念”,均不够准确;日文源语为“抽象的概念”,故当解作抽象概念。

例二:“眩其新异”的“其”字,王译为“他们(基督教和犹太人)教义”,日文源语指的是希腊罗马之学术。

例三:“以治文理数理爱智质学”的“文理”,王注与全集皆释为“修辞学”,而日文源语为“文典”,以蓝本为线索可知语出Painter的History of Education的第114页,即“grammar”,语法学之意,或亦含古典语文的含义。

例四:“虽奉为灵粮之圣文,亦以供科学之判决”,王译为“虽然被奉为精神食粮的圣经,也应放在科学面前,加以判决”,但据蓝本当为以圣经判决科学之意,意思完全相反。

例五:“不假之性”,王译为“不能根据事实作出假设”,全集注为“神秘主义”,但日文源语为“假さヾるの性(Intolerant Dispositon)”,Intolerant意为心胸狭窄的、不容异议的,而“假”在古汉语中恰有“宽容、宽饶”之意。

例六:“发见本于圣觉”的“圣觉”,王注与全集均解作“灵感”,但蓝本为“神聖なる覺悟”,是一个词组,字面上即神圣的觉悟,鲁迅是否能将之理解为“灵感”,颇可怀疑。

例七:“生整理者如加尔诺”的“整理者”,王译为“产生出治理国家的人如卡诺”。日文源语亦写作“整理者”。鲁迅在《科学史教篇》中沿用日语汉字词的情况本就不多,这里竟不惜破坏文字色泽而借用了三音节的外来词。不妨推测,鲁迅或许是对其含义难以拿捏,故径直移来。查蓝本的英文出处可知“整理者”本为“organizers”,译为组织者更为妥帖。

以上数例,可见一斑,倘能将《科学史教篇》与日文蓝本及蓝本所据英文材源一一对照译出,则关于《科学史教篇》的释读无疑会更上层楼。

三

在完成了文本层面的考述之后,需要解答的是鲁迅为何会注意到这部1890年出版的旧著?这首先需要推定鲁迅与之相遇的时间。《科学史教篇》完成于1907年,《科学之原理》又是位于东京的日本一高的讲义。很容易推断是鲁迅1906年离开仙台、重返东京时偶然在旧书店见到了这部教材而后编译发表,但笔者认为鲁迅是在仙台时接触的此书。

木村骏吉1888年毕业于东京大学理学部物理学科后到一高任教,两年内编写出版了《科学之原理》,不久受同事内村鉴三“不敬事件”的牵连,被迫离职。1893年到哈佛大学攻读研究生,后转入耶鲁大学,取得了突出的科研业绩,1896年博士毕业回国时仍受限于内村事件,不得不屈就于在仙台的第二高等学校(简称二高)。留美博士木村深受二高学生的欢迎,他的电气学研究在整个日本都算是最前沿的,更不用说在地处偏远的仙台了;据称,二高毕业生在大学里也都未听过如木村那样精彩的讲授。年纪轻轻的木村受聘为二高的物理/力学教授,并凭借其出类拔萃的业绩担任了理学科的主任。[10]尽管1900年,木村离开了仙台,但可以想见,他在明治中后期仙台的物理教育界有着独一无二的影响力。

1901年,二高医学部由二高独立出来,也就是三年后鲁迅求学于此的仙台医专。尽管实现了分离,但二高与仙台医专的关系仍相当密切。鲁迅入学时的那届入试委员即是由这两所学校各出五名教员共同组成。其中就有仙台医专当时唯一的一位物理教员六波罗杢太郎。[11]六波罗早在1893年便就职于二高,明治末年又重回二高任教,不过一直是助教授的身份,曾在木村领导下从事物理教学。[12]故可推断鲁迅应是从六波罗那里接受了木村著述的影响。且巧合的是,木村1899至1900年翻译了伦敦大学《医学生用物理学教科书》的上、中编,或因调离,下编未完;他自言之所以将其译出,是因此类面向医学生的物理学教材十分稀见。[13]木村这部译书显然会用作二高医学部的教本,故而可说也当是鲁迅在仙台医专所用之教科书。

综上,鲁迅对木村骏吉是有一定了解的。何况1905年5月27日的日俄海战,得益于供职海军的木村领衔的对无线电信机的开发利用,日本舰队取得了前所未有的大胜利。[14]三日后,仙台医专举行了规模盛大的“海战祝捷会”,列队游行,最后三呼万岁始散。据载,此次活动为全员参加,鲁迅或许也在人群之中。[15]高远东曾论鲁迅“仙台经验”的完整表述除了负面的“找茬事件”和“幻灯事件”,还应包括“‘随喜’日本之心”。[16]祝捷会是在屈辱经验之前,鲁迅游行中“随喜”式的“拍手和喝采”也是难免之事。木村是由仙台加入海军的立了首功的科学专家,这自然会是当时仙台师生间的一段佳话。有趣的是,木村编《科学之原理》绪论时,浓墨重彩地叙述法国之解困,借丁达尔之口表达了“科学与爱国”的话题,并说到“空气中之电报,亦均改良扩张,用之争战”;十多年后,木村自己竟然凭借对“空气中之电报”的研发在争战中亲身书写了“科学与爱国”的故事。

鲁迅会将《科学之原理》挑出来编译,还有一层倒错的机缘。木村入职一高后要为文科生新开一门课,即物理学。他在《科学之原理》自序中说:“要跟学生们讲讲物理学将来会给学文学的人们带来何种好处。”[17]因此我们看到木村在绪言里讲授科学史的过程中喜谈人文的话题,也常有“偶感”抒发。然而,鲁迅与木村的授课对象正相反,他“向学科学”[18],1907年的他正转向人文领域。二者看似背反,实则统一,即“致人性于全,不使之偏倚”,人文与科学皆不可或缺。倘若认可鲁迅早在仙台时便已读到《科学之原理》,那么是否可以说向文科生讲科学意义的这部书也是刺激学科学的鲁迅走向人文的一环呢?这是在鲁迅“仙台叙述”里隐去的一段经验。

鲁迅编译《科学史教篇》的用意或许并不是要放弃科学,而是试图探求由科学到文学的内在关联。伊藤虎丸提出过非常有见地的说法“作为精神和伦理问题的科学”,在这个视野下,他认为《摩罗诗力说》等文中介绍的“诗人”和“精神界战士”的形象就是《科学史教篇》里“科学者”形象的延伸。[19]这是“从科学者鲁迅到文学者鲁迅”的演变中不可忽视的心灵纽带。

注释:

[1] 参见中島長文:《藍本<人間の歴史>》,《滋賀大國文》第16、17卷,1978、1979年;北岡正子:《魯迅文學の淵源を探る:「摩羅詩力説」材源考》,汲古書院2015年版;丸尾勝:《<人生象斅>について》《<人生象斅>について》(补遗),《中国言語文化研究》第13、16卷,2013、2016年;宋声泉:《鲁迅<人生象斅>材源考》,《鲁迅研究月刊》2014年第5期;《<人生象斅>补证》,《绍兴鲁迅研究》2016年。

[2] 伊東昭雄訳注:《科学史教篇》,《魯迅全集》1,学習研究社1984年版;蒋晖:《维多利亚时代与中国现代性问题的诞生:重考鲁迅<科学史教篇>的资料来源、结构和历史哲学的命题》,《西北大学学报》(哲社版)2012年第1期。

[3] 木村駿吉:《科学の原理》,金港堂1890年版,第1-29页。

[4] 本文所引《科学史教篇》出自人民文学出版社2005年版《鲁迅全集》第一卷。与《河南》原刊相比,只有字句的差别,分段相同。

[5] 《题记》,《鲁迅全集》(第一卷),人民文学出版社2005年版,第3页。

[6] 伊東昭雄訳注:《科学史教篇》,《魯迅全集》1,第63页。

[7] 彭春凌:《关于“变化”的观念碰撞和知识生产——全球史视域下的汉译<斯宾塞尔文集>》,《中国现代文学研究丛刊》2018年第8期。

[8] 王士菁:《鲁迅早期五篇论文注译》,天津人民出版社1978年版,第56-95页。

[9] 《科学史教篇》,《鲁迅全集》(第一卷),第25-44页。

[10] 关于木村骏吉的生平,主要可参考东京工业大学益田すみ子2012年的修士论文《明治期の科学者・技術者の歴史研究――異端の物理学者・技術者:木村駿吉の生涯と業績》及2012年岡本拓司在《数理科学》第50卷第8、9、11、12期上连载的文章《木村駿吉の経験》。

[11] 《仙台における魯迅の記録》,平凡社1978年版,第59-60页、第65-66页。

[12] 《第二高等学校史》,第二高等学校尚志同窓会1979年版,第260页、第467页。

[13] 木村駿吉:《譯者の序》,アルフレッド・ダニエル著、木村駿吉訳:《医学生用物理学教科書》上編,南江堂1899年,第1页。

[14] 佐藤源貞:《日本海海戦“敵戦艦見ユ”の元第二高等学校:~木村駿吉教授とその教室》,《通信ソサイエティマガジン》第6卷第2号,2012年。

[15] 《仙台における魯迅の記録》,第136页。

[16] 高远东:《“仙台经验”与“弃医从文”——对竹内好曲解鲁迅文学发生原因的一点分析》,《鲁迅研究月刊》2007年第4期。

[17] 木村駿吉:《科学の原理》,自序第1页。

[18] 《鲁迅全集》(第十三卷),第99页。

[19] 伊藤虎丸著、李冬木译:《鲁迅与日本人:亚洲的近代与“个”的思想》,河北教育出版社2000年版,第68-85页。