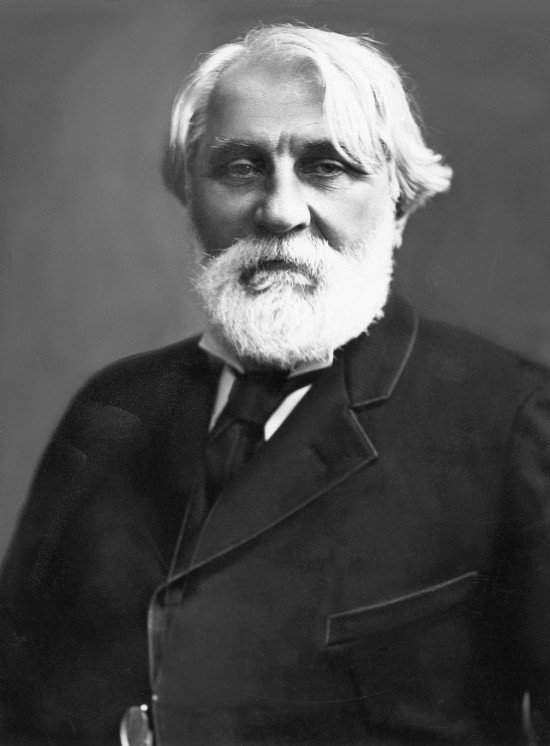

屠格涅夫逝世140周年|俄国文艺走向欧洲第一人

屠格涅夫不只是《猎人笔记》、《父与子》等名著的作者,他还是一个不折不扣的“富二代”,一个才华横溢的“高富帅”(身高达到190cm),一个追随心中女神长达四十年而终身不婚的情痴,一个为反抗农奴制奋笔疾书而遭到沙皇驱逐的斗士。在俄国文学艺术还不为欧洲所知的现代前夜,屠格涅夫成为第一位在欧洲取得巨大成功的俄国作家,他不仅为知识产权的提出和版税制度的实施作出重要贡献,更是作为“俄国和西方国家之间的文化中间人”致力于推广俄国的文学和艺术,其构建的巨大文艺网络使托尔斯泰等重要俄国作家在欧洲脱颖而出,并将福楼拜和左拉的作品引入俄国,在那个大众文化兴起的时代开启了俄国和欧洲在文学艺术领域的梦幻联动,成为当之无愧的“俄国文艺走向欧洲第一人”。

屠格涅夫

女神超级迷弟

屠格涅夫的一生始终与一个令他魂牵梦绕的名字联系在一起——波利娜·维亚尔多。这一切要追溯到1843年11月9日,这天不仅是屠格涅夫25岁的生日,也是他找到一生挚爱的纪念日。当晚,来自西班牙的女高音歌唱家波利娜·维亚尔多在圣彼得堡歌剧院的音乐会上一举成名,演出结束后她在后台化妆间接见了四位狂热的追求者,包括一位将军、一位伯爵,以及两个纨绔子弟,其中之一是剧院经理的儿子,另一位正是“高富帅”地主少爷——伊万·屠格涅夫。这位歌唱家让四人在幕间休息时给她讲一个故事,屠格涅夫轻而易举地赢得了她的芳心。在此后的四十年里,化身超级迷弟的屠格涅夫展开了漫长的如宗教徒般虔诚的追星之旅,甚至为她终身不婚,至死方休。

这位多才多艺的波利娜确实具有令人心醉神迷的女神气质,浪漫主义绘画大师德拉克罗瓦盛赞她的绘画天赋,钢琴诗人肖邦对她视谱即奏的能力欣赏有加,音乐家圣桑惊叹她“容颜有无法抗拒的魅力”,“七月王朝”宫廷画家阿利·舍费尔亲自为她绘制肖像,著名女作家乔治·桑以她为女主人公创作了长篇小说《康苏爱萝》,称她为“时代最杰出的天才”,作曲家舒曼更是将自己的杰作《声乐套曲》题赠给她,可见波利娜在那个时代的巨大魅力和影响力。然而,彼时波利娜已名花有主,夫婿路易·维亚尔多在巴黎坐拥“意大利剧院”,有着显赫的艺术地位,但这一切都无法动摇屠格涅夫追随心中女神的决心。

1845年,屠格涅夫不惧母亲的反对和周遭的非议,甚至辞去内务府办公厅十品文官的职务,毅然决然离开沙皇统治的俄国,经由伦敦、柏林一直追到距巴黎东南六十公里的库尔塔弗内尔。在维亚尔多庄园里,两人终于重逢了。在这段岁月中,屠格涅夫白天写作,晚上去拜访波利娜一家。她外出时,屠格涅夫经常一天写好几封长信向她表达感情和谈论各种事情。这份数十年如一日的感情有着惊人的持久力,一直到普法战争(1870-1871)结束后,他对波丽娜依然念念不忘。1874年,屠格涅夫在塞纳河畔的布日瓦尔买下一块地,在其翠岗绿坡上专门建造了一座白色别墅,环以冷杉、雪松和山毛榉,特让与维亚尔多夫妇居住。自己则在一旁搭了一个俄罗斯式的赭石色木屋,与别墅仅数步之遥,只为每日能与自己的女神凝眸相望。最令人吃惊的是,屠格涅夫竟与波丽娜的夫婿路易·维亚尔多一直相处融洽,甚至“亲如兄弟”。这份融洽且亲密的“三角关系”不由让人想起中国近代的金岳霖与梁思成、林徽因夫妇同样令人羡慕且吃惊的和谐关系。

虽然屠格涅夫经常陪伴在波丽娜身边,但这份爱而不得的感情始终具有浓重的悲剧色彩。对此,屠格涅夫在1860年创作的中篇小说《初恋》中显露无遗。在这部具有鲜明自传性质的小说中,人到中年的主人公弗拉基米尔·彼得洛维奇回忆起自己16岁时的初恋经历,当时的他痴恋比自己大五岁的贵族女子,从单相思到失恋,及至女方嫁人后难产惨死,种种恋爱心理的描写深邃幽微,跌宕起伏,反映了屠格涅夫视爱情为自然幻影,有情人难成眷属的宇宙生活观。不过,现实中的他对波利娜的虔诚感情一直维持到底,就像他在著名演讲《哈姆雷特与堂吉诃德》中高度赞扬长久以来被嘲笑的堂吉诃德,因为他“表现了信仰,对某种永恒的不可动摇的事物的信仰,对真理的信仰”。

这么多年中,曾不断有朋友劝他放手,对于像他这样的“富二代”,且在欧洲已跻身顶流作家之列,不应傻乎乎地吊死在一棵有主的树上。对此,屠格涅夫说过一段令人瞠目结舌的话:“很久以来,在我的心目中,波利娜就是女中豪杰,她永远使所有别的女子黯然失色。我自作自受。我唯有在一个女子踩着我的脖子,把我的脑袋按进泥地里时,才感到幸福。”正所谓“人生自是有情痴,此恨不关风与月”。就像一代大哲金岳霖为林徽因终身不娶,一代顶流屠格涅夫也将这份年少时的痴情保持终身。直到1883年,65岁的屠格涅夫生长在脊椎内的肿瘤开始恶化,他在咽气前仍然对波利娜喊道:“你,是皇后中的皇后!”

至死,屠格涅夫也没有品尝过家庭的幸福,而且从未真正得到过波利娜,但他却体验了人间最深刻的爱情,并极大地滋养了他的小说创作。对此,法国著名传记作家安德烈·莫洛亚的评价入木三分:“屠格涅夫本人是曾经恋爱过的。他对波利娜·维亚尔多显得有些骑士风度。且不管他们之间的交往究竟是友谊还是爱情,反正他体验过这种炽烈而又持久的感情。人们从他身上所透出的某种宽容恬静的气度,立刻就能辨认出他是个有过真正爱情的人。屠格涅夫小说大部分的胜人之处就源出于此。”

欧洲顶流作家

随着屠格涅夫抵达巴黎这个世界艺术之都,他所带来的不仅是追随心中女神的痴情,也带来了他在故土所一贯持有的批判现实主义的态度和眼光。就在一年前,屠格涅夫在俄国创作了短篇小说《霍尔与卡里内奇》,后经由好友别林斯基的推荐,这篇“向俄国农奴制的第一炮”以某种掩人耳目的方式发表在俄国进步刊物《现代人》的“杂拌”栏目,并冠以一个奇特的副标题:“摘自猎人笔记”。这正是后来以一系列短篇小说和随笔而构成的大名鼎鼎的《猎人笔记》的起始之作。在布日瓦尔这个恬静的世外桃源,屠格涅夫继续创作这个系列的其他篇什。直到1852年,包括22篇短篇小说和随笔的《猎人笔记》正式在莫斯科结集出版,一举成为轰动俄国文坛的一个重大事件。进步评论界称赞它是射向俄国社会生活的灾难——农奴制度的“一阵猛烈的炮火”,是“一部点燃火种的书”。

与此同时,一个重大变化正在历史的演进中悄然发生,它将对屠格涅夫乃至所有的作家和艺术家产生重大影响。就在屠氏抵达巴黎的前一年(1846年),巴黎至布鲁塞尔的铁路正式开通,尽管它并非世界上第一条国际铁路,但意义之重大前所未有,因为它连接了法国和低地国、英国与德语区,意味着一个欧洲文化的新时代即将开启。在这趟首航火车上,1500名旅客接受铁路公司邀请,其中包括大仲马、雨果、戈蒂耶、安格尔等文艺界名流,柏辽兹甚至指挥乐队在火车上演奏了《葬礼及凯旋大交响曲》。从此,作家、艺术家、歌剧团、乐队和演员成为铁路常客,他们穿梭各国,举办大量演奏会、艺术展览、读书会和沙龙,潜移默化地影响着人们的审美认知。更重要的是,铁路带来的跨国运输便利,使得量产画作复制品、书籍和乐谱等印刷品流向国际市场,一场文学艺术的革命即将到来。

就这样,整个欧洲的作家们都开始回应由制造业和铁路的发展所创造的新的社会现实,回应一种只关心此时此刻的现代性新概念(即波德莱尔所说的“短暂的、即逝的和偶然的”),回应照相术发明后看待世界的新方式。伴随而来的是精英文化的没落和大众文化的兴起,越来越多新近识字的城市读者成为文学和艺术作品的主要受众,其中许多人来自匠人和工人阶级。他们渴望了解与自己的日常生活相关的故事,小说正是他们接触这一当下现实的最佳媒介。正是在这个具有革命性意义的历史节点上,屠格涅夫在俄国引发轰动的《猎人笔记》乘着铁路的东风,驶向了他一生心心念念的欧洲。毫不令人意外的是,这部将人物与景物描写巧妙交融的批判现实主义力作在英法德等国家大受欢迎,一举让屠格涅夫成为欧洲顶流作家(这让他成为很早一批依靠稿酬和版税获得丰厚收入的欧洲职业作家之一),并打开了他深入广阔欧洲的大门。

作为一部向沙皇统治下的农奴制度开炮的文学作品,《猎人笔记》所关注的不仅仅只是农奴们的苦难和智慧,还在于如何在刻画普通人时既不带感情色彩,又不将其简化为某种类型,这在传统小说中是难以见到的。在此,屠格涅夫试图完全通过观察农民的行为来呈现他们的思想和情感,其中无须作者的介入,这些独立个体的特征和动机被认为是发自内心的。他像美国小说家亨利·詹姆斯一样,从莎士比亚那里学到了更微妙的东西:看似平凡的事物的神秘性,那是对永远在扩展的现实所作的艺术处理。《猎人笔记》所拥有的这种难以言喻的美让它在后世经久不衰,爱尔兰作家弗兰克·奥康纳将之列为任何短篇小说集的首选,中国作家沈从文更是直言:“(我)用屠格涅夫写《猎人笔记》的方法,糅游记散文和小说故事而为一,使人事凸浮于西南特有明朗天时地理背景中……十三年前我写《湘行散记》时,即具有这种企图。”

正如我们在福楼拜的《包法利夫人》(1857)中所看到的那样,屠格涅夫小说中的非主观性——作家的声音完全从对日常现实的科学观察中消失——构成了19世纪小说艺术革命的基础。翻译书籍的国际流通为这种思想共识提供了基础,因为每个人都在阅读其他人。于是,一批杰出的现实主义作家在19世纪50年代的欧洲大陆得以涌现,包括俄国的屠格涅夫,德国的奥尔巴赫和冯塔纳,法国的福楼拜,英国的艾略特和盖斯凯尔。1854年,艾略特在德国长期停留期间读了歌德、巴尔扎克、狄更斯、乔治·桑等人的作品。她写道:“艺术是最接近生活的东西,放大和扩张了我们与超出个人命运范围的人类同胞的接触。”在此,艾略特完美地表达了屠格涅夫在《猎人笔记》中的艺术信条。

俄国艺术推手

随着19世纪下半叶俄国向西方的逐步开放,西方国家对俄国的兴趣也与日俱增。19世纪70年代,法国人首先接受了俄国文化。尤其在被普鲁士击败后,法国与俄国走得更近,视其为对抗德国的外交盟友,并对俄国经济进行了大量投资,特别是铁路。同一时期,在伦敦、维也纳和巴黎举办的多场国际性展会进一步助推了欧洲对俄国文化的兴趣。1878年,尼古拉·鲁宾斯坦在巴黎世博会上指挥的系列俄国音乐会吸引了很多人参加,曲目包括柴可夫斯基、格林卡、安东·鲁宾斯坦和达尔戈梅日斯基的作品。然而,巴黎媒体认为这些音乐有趣但缺乏原创性,风格过于德国或意大利化。公众们更希望听到一些更具异国情调的,具有民族特色的“俄国”音乐。这一切都让屠格涅夫感到惊讶,这位在求学时期就深度浸淫在欧洲文化中的“西欧主义者”试图改变这一局面。

在屠格涅夫看来,俄国艺术家应该成为伟大的欧洲文明的一部分,他们的民族性表达应该服从于这一目标——即内化于他们的艺术中,而不是流于表面。正是基于这一观念,屠格涅夫在普希金、托尔斯泰和柴可夫斯基身上看到了伟大的艺术:他们的俄国性并没有影响他们的欧洲性。要知道,屠格涅夫和托尔斯泰因1861年的一场激烈争吵而彻底决裂,甚至连劝解的朋友都不惜与之决裂。但是,当屠格涅夫读到托尔斯泰的《战争与和平》(1869)时,他不由自主地说道:“这样的作品全欧洲除了托尔斯泰以外没有人写得出来。”于是,屠格涅夫立刻组织翻译这部巨著,让它得以进入法语世界。就这样,法文版《战争与和平》经由屠格涅夫到了福楼拜的手上,这位“现代小说之父”给出的评价耐人寻味:

谢谢您恳请我阅读托尔斯泰的长篇小说。这真是一流的杰作,他是多么擅长描写,是何等高超的心理专家。前两卷精妙绝伦,但第三卷则一落千丈。他说话重复,哲学议论太多,最后这位先生——作者和俄罗斯人才露出真面目。

如今,对于一部小说中出现哲学议论,读者已经毫不感到奇怪,尽管这长期不为西欧小说家和评论家所接受。后来,米兰·昆德拉在评价奥地利小说家赫尔曼·布洛赫的《梦游者》时发表了一番精彩洞见:“在《群魔》中,三条线索虽然特点不同,却是属于同一种类(三个都是小说故事),在布洛赫那里,五条线索的种类彻底不同:小说;短篇小说;报道;诗歌;随笔。这一在小说复调中引入非小说文学种类的做法是布洛赫革命性的创新。”在此意义上,托尔斯泰在探索小说艺术的过程中走在了时代的前面,整部巨著的精妙要等到许多年之后才能为世人全部看到。

不论如何,屠格涅夫为托尔斯泰扬名欧洲作出了重要贡献。对于这一点,我们可以从托尔斯泰1878年的和解信中看到:“近来在回顾我与您之间的关系时,我又惊奇又高兴。我感到,我现在对您已毫无敌意。……您对我的好处多得不可胜数,我能在文学界享有盛名完全是得益于您的帮助。”屠格涅夫随即以亲切和蔼的口吻回信托尔斯泰,这场长达17年的误解和矛盾终于划上了句号。直到辞世前,屠格涅夫给托尔斯泰写信说:“我对自己有幸成为您的同时代人深感欣慰。”这封信后来被证实,是屠格涅夫的绝笔。

同时,屠格涅夫也利用自己庞大的文艺网络不遗余力地宣传和推介俄国艺术家的作品。在1876年的一次莫斯科之行中,屠格涅夫看到了瓦西里·韦列夏金的大型战争画和中亚风景画。两年后,他造访了位于巴黎附近的艺术家工作室,被韦列夏金的原创性深深打动。于是,屠格涅夫组织了韦列夏金的大型作品展,这是俄国艺术家在巴黎的第一次个展。为此,他在报纸上刊登广告,撰写文章进行宣传,并邀请了30多位评论家在法国和国际报刊上做了评论。个展取得了巨大的成功,有5万人造访和排队参观了沃尔内街的艺术俱乐部展出的超大画布,作品的冲击力来自其灿烂的光彩和用色,以及不同寻常的中亚草原场景。随后,韦列夏金相继在维也纳、柏林、汉堡、德累斯顿、布达佩斯和布鲁塞尔举办了画展,一个个盛况空前的场面,连同这一时期风靡欧洲的托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基的长篇小说,柴可夫斯基的芭蕾舞曲,以及跨国展出的俄国文物,标志着俄国艺术全面进入欧洲市场。

晚年定居巴黎的屠格涅夫一边继续创作“回忆的中篇小说”系列,一边致力于积极推广俄国的文学艺术。作为第一个拥有全欧乃至全世界影响的俄国小说家,人们把屠格涅夫与列夫·托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基一起并称为“俄国文学三巨头”。其实,屠格涅夫对于宣传推广俄国文学艺术所作出的巨大贡献,完全不在于他的文学成就之下,未来的人们将越来越全面深刻地认识到这一点。