董炳月:书信·祖父·抄古碑 ——阅读《鲁迅手稿全集》札记

2021年是鲁迅诞辰一百四十周年,当年九月,七十八卷本《鲁迅手稿全集》由国家图书馆出版社和文物出版社联合出版。无疑,这是近年鲁迅研究界的一件大事。该出版项目2017年6月启动,至完成出版,历时四年多。编委会的编辑方针是“全、精、真、新”四个大字,其实最重要的是“全”与“真”。现在,“全”与“真”成了这套大书的突出特征。所谓“全”,是指鲁迅亲笔书写的几乎所有文字全被收录(《生理学》讲义除外)。从创作、翻译、书信、日记,到课堂笔记、剪贴、收据、便条、批注,以及鲁迅书写的古人诗句(如“潇湘何事等闲回”“风号大树中天立”等)。名曰“手稿全集”,实为“手迹全集”,因此才会有七十八卷的宏大规模(第78册为总目录索引)。按照现代手稿学的解释,“手稿”并不单指诗文原稿,而是指作家亲笔书写的全部文字。可见,这套“手稿全集”是基于十分开放的“手稿”理念编成的。所谓“真”,是指印刷出来的手稿最大限度地呈现了手稿原件的面貌。这套手稿全集中,鲁迅手稿几乎全部是按照原尺寸印刷(书法作品等原尺寸太大的手稿除外),而且是高精度扫描,彩印,原件上的污渍、折痕、局部风化变色、排版标记等等,都清清楚楚。

《鲁迅手稿全集》(78册),文物出版社、国家图书馆出版社 2021年9月

这套手稿全集的出版,是为了纪念鲁迅诞辰一百四十周年,而更主要的是为了满足鲁迅研究的需要。鲁迅研究的日益深化,需要这样一套完整的手稿全集。早在十多年前,王锡荣、黄乔生等鲁迅研究专家就开始用鲁迅手稿研究项目申报国家社科基金。这套手稿全集呈现的鲁迅更多面,更具原生性,我在阅读过程中有若干新思考,这里与读者朋友分享三个问题。

一、信封与信笺

这套手稿全集的“书信编”共八册(总第10-17册),收录了现存的全部鲁迅书信手迹。不仅是信,信封同样收录。我阅读“书信编”,再一次意识到,后人编印的印刷体鲁迅书信集,由于不包含笔迹、信笺、信封等元素,因此难以充分、完整地呈现鲁迅的个性、趣味乃至与收信人的关系。一封信,信的内容当然是主要的,但信封、信笺同样有可能包含某种信息。

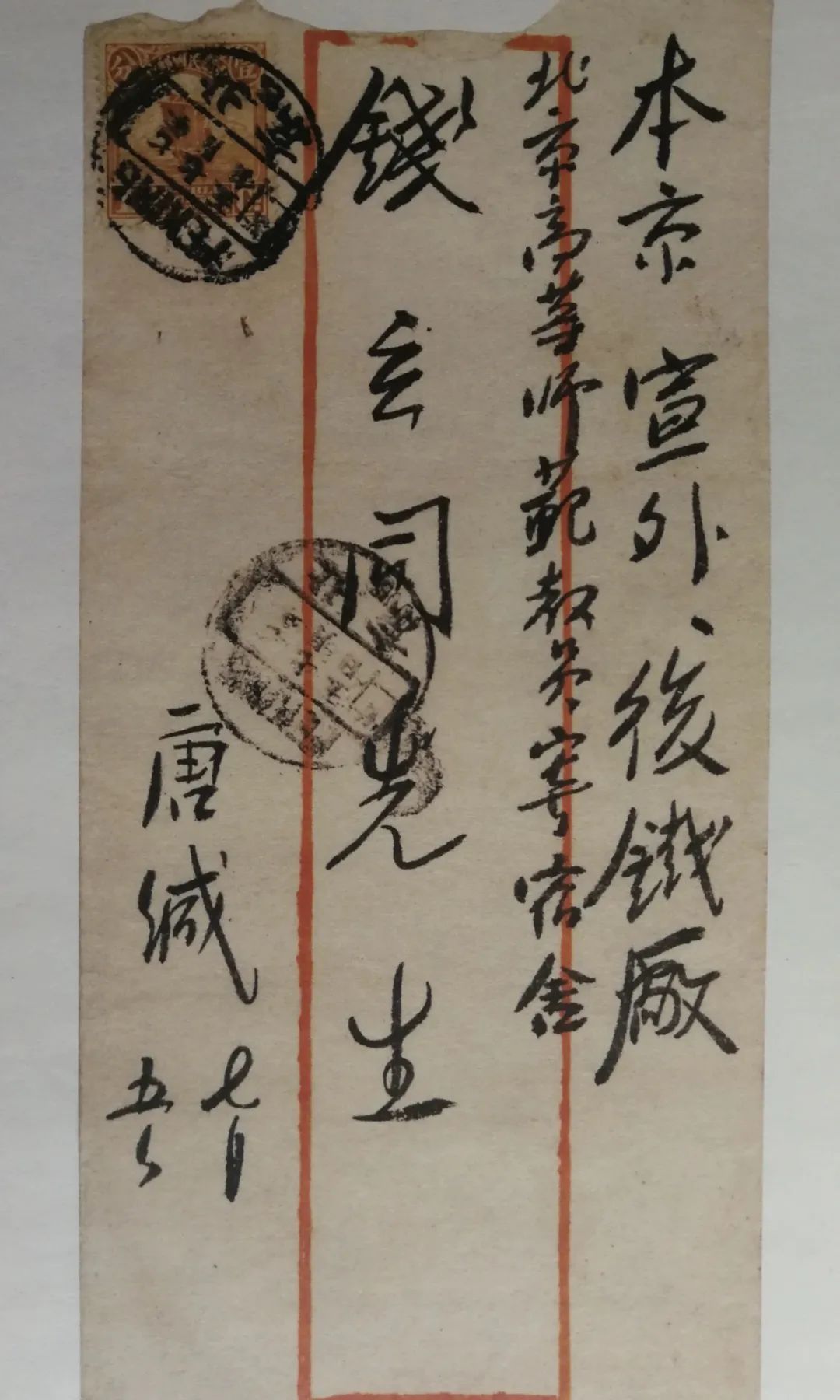

鲁迅1918年7月5日致钱玄同信的信封正面

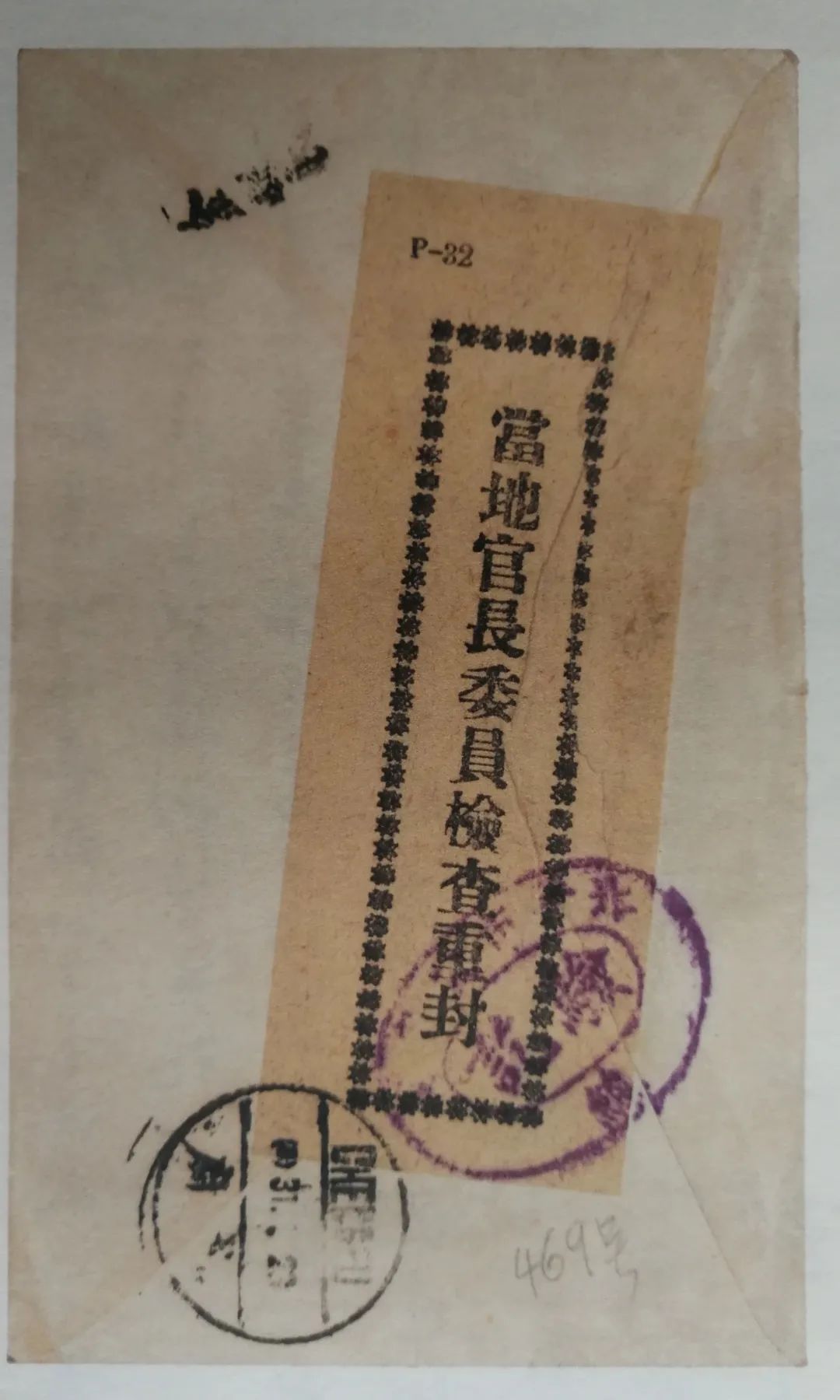

鲁讯1934年3月3日致郑振铎信的信封背面

关于信封,先看看鲁迅写给许寿裳的两封信。1911年2月6日那封信的信封上,写的是“许老爷季黻启”。读这封信,如果不看信封上的“许老爷”这个称谓,大概难于准确把握鲁迅写信时的心态与信中的某些表述。这封信是寄往“北京前门外西河沿中间路北”的,而1918年3月10日写给许寿裳、寄往“江西南昌城内教育厅”的信,信封上写的则是“许季黻先生台启”,很正规。“许老爷季黻启”与“许季黻先生台启”,二者庄谐分明。何以如此?大概与收信场所不同有关。前者的收信地址当为许寿裳的住处,因此可以开玩笑,而后者的收信地址是职场,因此写得正规。可见,鲁迅的“场合意识”很强,与许寿裳的关系是多层面的。1918年7月5日写给钱玄同的那封信,信封上寄信人地址处写着“唐缄”两个大字,“唐缄”下面是“七月五日”四个小字(两行竖写)。为何不写“周缄”而写“唐缄”?大概是因为鲁迅刚用了“唐俟”这个笔名。鲁迅受钱玄同等人的鼓动,两个月之前的1918年5月,在《新青年》第四卷第五号上用“鲁迅”的笔名发表了短篇小说《狂人日记》,同时用“唐俟”的笔名发表了《梦》《爱之神》《桃花》三首新诗。鲁迅在7月5日这封信的信封上署“唐缄”,大概是向钱玄同强调自己的《新青年》作者身份,同时开个小玩笑。这封信谈及《新青年》的编辑工作,抨击国粹主义者,多愤激、笑骂之语。这种躁动的情绪也体现在书写形式上——字迹潦草,整张信笺写得满满当当。鲁迅1934年年初的某些信的信封背面,居然贴着官方的封条。封条较大,约占信封面积的三分之一,一圈花边当中,赫然印着“当地官长委员检查重封”一行字。1月23日、25日、2月20日写给姚克的信,3月3日写给郑振铎的信,都是如此。由此可见鲁迅当时身处的社会环境,这种环境势必影响他的某些表述。

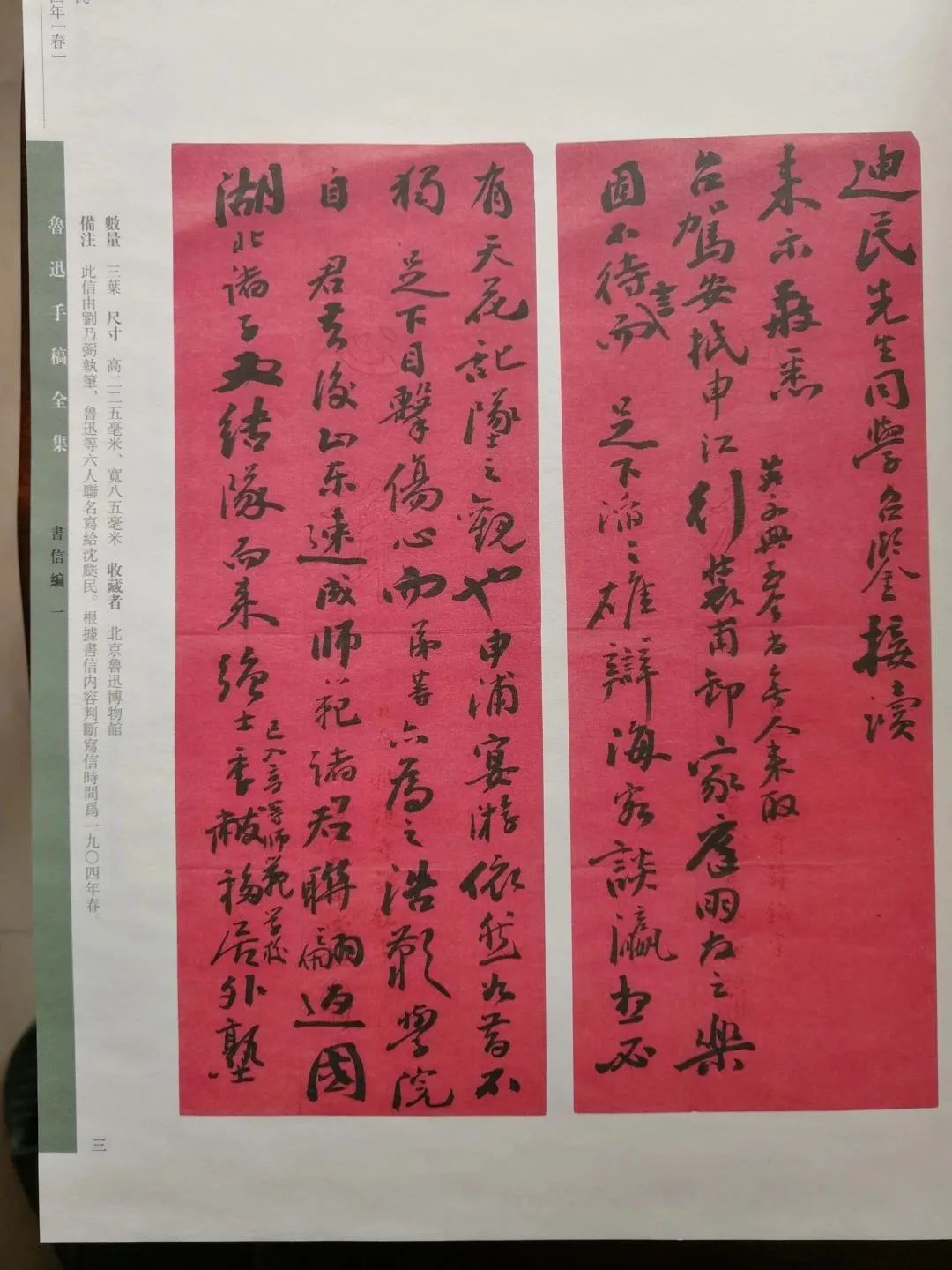

鲁迅等六名同学1904年春写给归国同学沈瓞民的信

鲁迅的许多信是用彩印信笺写的,信笺上印的,有格言警语,有各种图案(花草、飞禽走兽),还有世相图画——如1929年3月22日写给李霁野的信,信笺上的红色边框内是蓝色线描画:三脚架支起的照相机,摄影师正将脑袋钻在遮光的布罩内给人照相。就是说,鲁迅的许多信函包含着美术元素。鲁迅与信笺的关系,信笺的选择是否与收信人和信的内容有关,值得研究。这方面,我注意到的是1904年春天鲁迅与弘文学院的刘乃弼、张邦华、陈衡恪等五名同学联名写给沈瓞民的那封信。那是手稿全集“书信编”收录的第一封信,信上的文字与六人的署名笔迹相同,均为刘乃弼所书,但鲁迅是六位署名人之一。沈瓞民在《回忆鲁迅早年在弘文学院的片段》(1961年)一文中完整地引录了这封信,但对信笺没有说明。其实这封信的信笺很重要。信共三页,信笺为红色,信笺上半部分中央是“心声”(竖写)两个字,字体是线描笔画边缘的镂空字,“心声”下面,即信笺下半部分中央,是两行小字(竖写),右为“日本神护寺锺铭字”,左为“即曾为九华堂□”(□字难于辨读)。这种信笺,应当是写信人用心选择的——从东京写给留学归国的同学沈瓞民的信,表达的是六名写信人的“心声”。意味深长的是,在鲁迅留日时期的文学论、文化论中,“心”与“声”都是关键字。相关问题,郜元宝、汪晖、黄子平等鲁迅研究名家均有论述。而且,鲁迅留日时期筹办而未办成的杂志《新生》,名称亦与“心声”谐音。不能说这封信的信笺对留日初期的鲁迅产生过多大影响,但至少这种一致性、共通性是存在的。

众所周知,鲁迅晚年(1933)和郑振铎一起编印了《北平笺谱》。结合上述事实来看,可以说,《北平笺谱》的编印,不仅是鲁迅热爱美术、倡导新兴版画的结果,而且是其个人写信史、信笺使用史的结果。

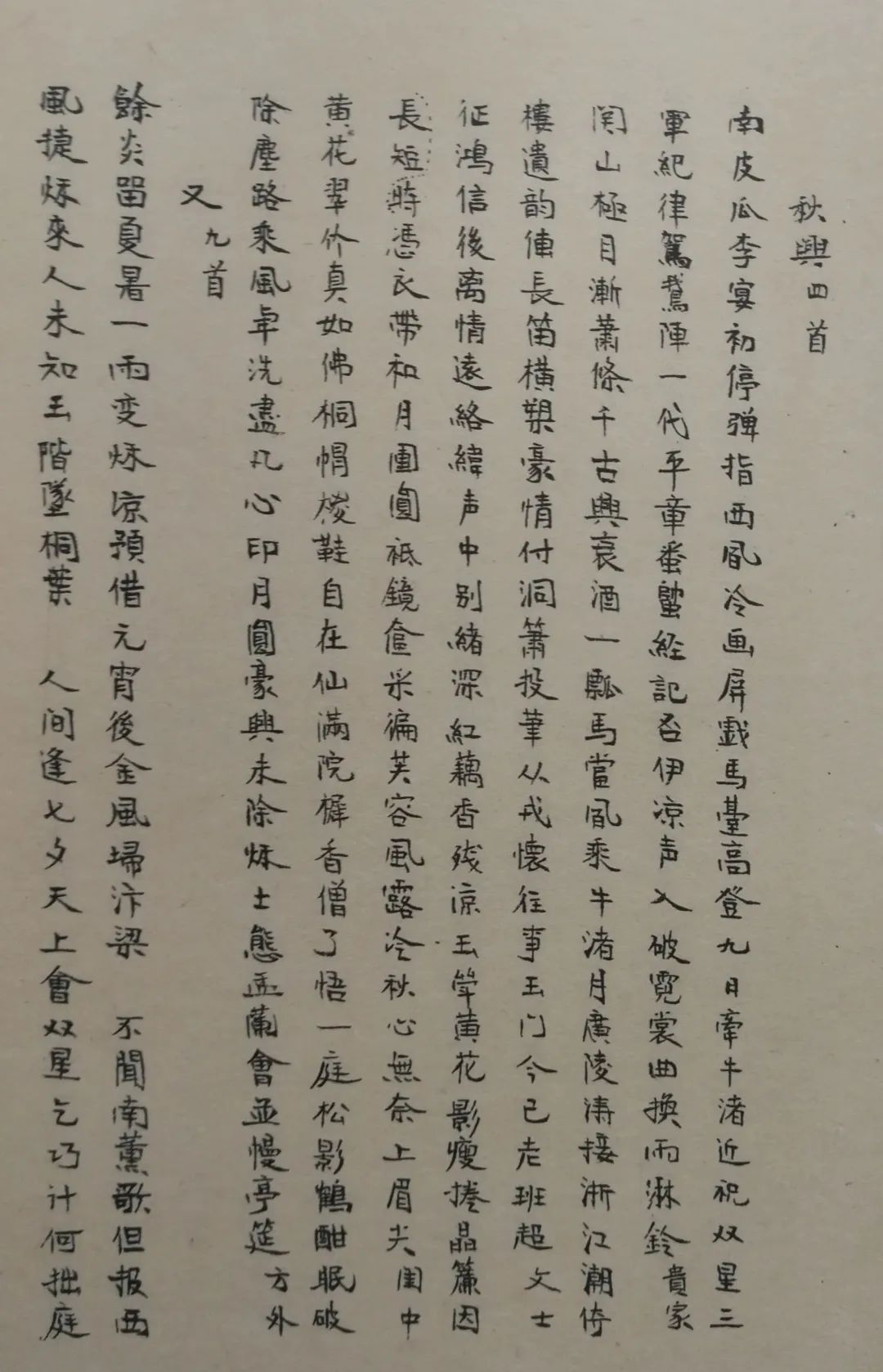

二、诗人周福清

鲁迅祖父周福清(字介孚),1893年秋贿考犯案、牵连全家,而且性情乖戾。这在幼年鲁迅的心灵上留下了创伤。关于这种创伤及其在鲁迅作品中的印记,王培元的论文《家族哀史与鲁迅小说的骨骼和血肉》(《文学评论》2023年第1期)做了细致、深入的分析。周建人在《鲁迅故家的败落》中披露,1919年12月鲁迅返回绍兴、卖掉老家的房子迁居北京的时候,烧掉了祖父几十年间的全部日记。不过,查鲁迅当时的返乡日记,却看不到处理祖父日记的记载。也许,鲁迅是要将祖父从自己的记忆中彻底剔除出去——连剔除的过程都不留痕迹。这大概是他在自传中写及父母而不提祖父、祖父在其公开发表的文字中缺席的原因。然而,周福清指导以少年鲁迅为首的“诸孙”学诗的短信却保留下来了,青年鲁迅手抄的祖父诗集《桐华阁诗钞》,也和他手抄的祖父所书《恒训》一样保留下来了。《桐华阁诗钞》被收入《鲁迅手稿全集》“辑校古籍编”的第五册(总第27册),从中可以看到周福清的精湛诗艺与豪迈诗情。这里引录诗集所收《秋兴四首》的第二首。曰:

投笔从戎怀往事,玉门今已老班超。倚楼遗韵传长笛,横槊豪情付洞箫。马当风乘牛渚月,广陵涛接浙江潮。关山极目渐萧条,千古兴衰酒一瓢。

可见,周福清不仅是高官、是封建大家长,而且是诗人,诗词修养深厚。因此,他指导孙辈学诗的短信(当称为“帖”,现藏北京鲁迅博物馆)才能写得言简意赅,一语中的。曰:

初学先诵白居易诗。取其明白易晓。味淡而永。再诵陆游诗。志高词壮。且多越事。再诵苏诗。笔力雄健。辞足达意。再诵李白诗。思致清逸。如杜之艰深。韩之奇崛。不能学亦不必学也。 示樟寿诸孙

短信最后的“示樟寿诸孙”,表明了樟寿(少年鲁迅)在周福清心中的地位。在鲁迅抄录的《桐华阁诗钞》原稿上,第一页的第一行为“会稽周福清介孚著 长孙樟寿录 光绪戊戌以前”,第二行才是诗集总题“桐华阁诗钞”。“长孙樟寿”这种署名是少年鲁迅对自己在大家庭中身份的确认,也是对自己与祖父关系的确认,表达了对祖父的尊重。这与他在稍后抄录《恒训》时“己亥十月上浣孙樟寿谨抄于江南陆师学堂”的自署一致。抄录、保存《桐华阁诗钞》并且保存祖父谈诗的短信,至少可以理解为鲁迅对作为诗人和诗论者的祖父的认可。

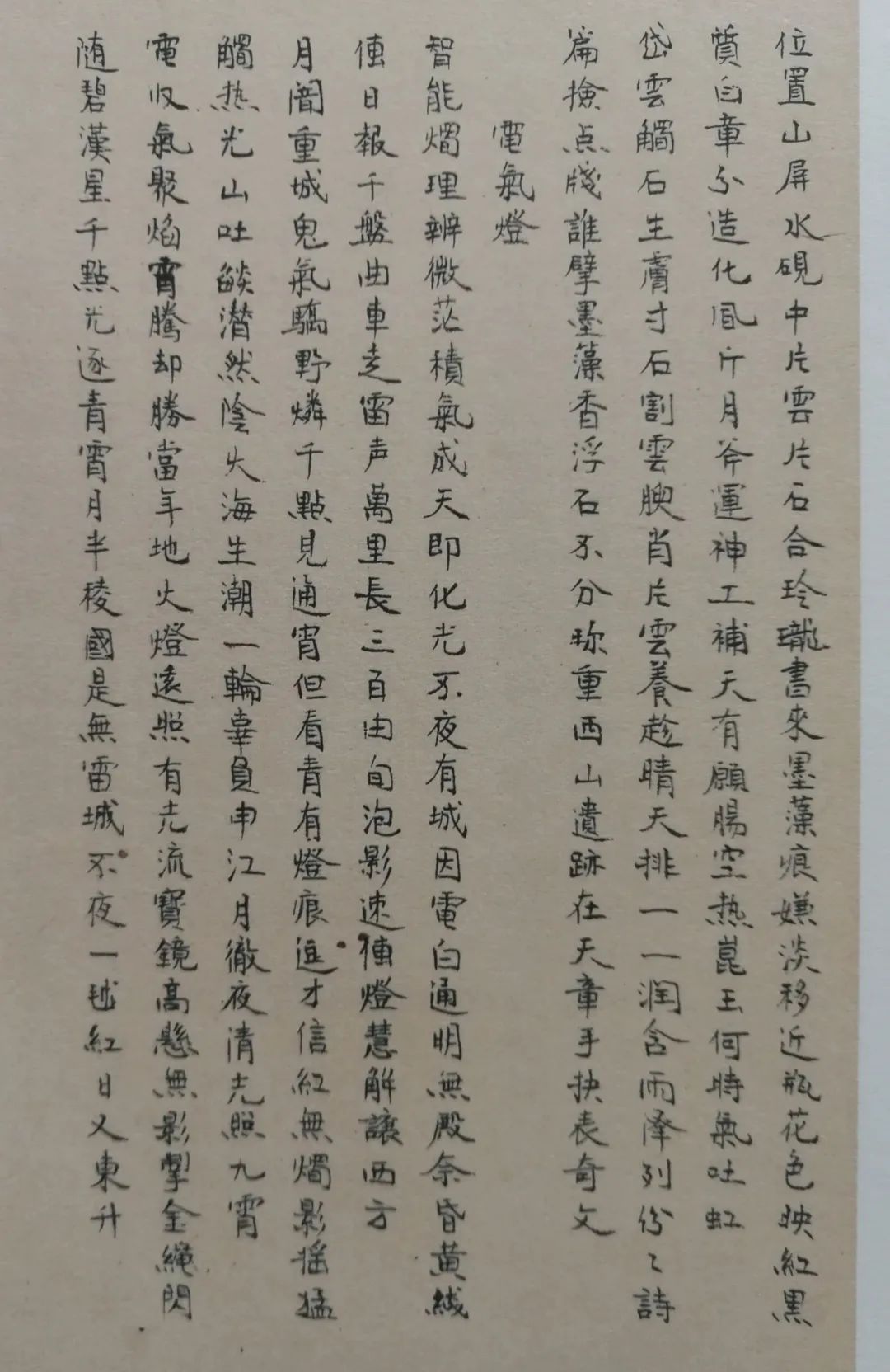

鲁迅抄《桐华阁诗钞》是在“光绪戊戌以前”,即1898年之前,比1899年年末抄《恒训》早了至少一年多。鲁迅“走异路,逃异地”去南京求学是在1898年5月,抄《桐华阁诗钞》的时候还在绍兴。那么,《桐华阁诗钞》是否给了十六七岁的鲁迅以某种影响呢?影响是应当存在的——文学层面的影响与思想观念层面的影响。《桐华阁诗钞》中存在着多种现代元素,所收《洋场杂咏十首》《水月电镫》等诗作,都写及上海开埠期的国际通商、洋房、自鸣钟、路灯、铁路等等。诗集中的最后一组作品是《电气灯》,共三首,且录第一首于此:

三百由旬泡影速,传灯慧解让西方。线传日报千盘曲,车走雷声万里长。不夜有城因电白,通明无殿奈昏黄。智能烛理辨微茫,积气成天即化光。

这里有对现代科技的精彩描绘,有诗人开放的文化心态。诗中的“智能”“西方”等词,在一百二十余年过去的今天已经成为时髦词汇。也许,《桐华阁诗钞》中的相关内容曾经激发青年鲁迅对“现代世界”的想象,成为引导青年鲁迅“走异路,逃异地”的因素之一。至少,抄录《桐华阁诗钞》时的青年鲁迅已经与诗中的诸种现代元素相遇。

祖父周福清在鲁迅心目中的身份是多重的——乖戾的大家长,诗人,《恒训》体现的伦理主义者。因此鲁迅对祖父的态度也是复杂的。烧其日记,将其排除在书写范围之外,也许恰恰证明祖父是鲁迅内心深处的一个巨大存在,巨大到鲁迅难以接受、努力回避。1912年5月鲁迅进京、住入绍兴会馆半年之后,9月21日的日记中出现了“季市搜清殿试策,得先祖父卷,见归”的记载。看到祖父的考卷,他应当是感慨万千的。他应当意识到自己是和祖父一样进京为官,并且同样住进了绍兴会馆。会馆里的“老长班”(管理人)给他讲祖父的往事,则给他带来不快(见周作人《知堂回想录》第109节《补树书屋的生活》)。

青年鲁迅抄录《桐华阁诗钞》的同时,还抄录了本家叔祖周兆蓝的《镜湖竹枝词百首》。《镜湖竹枝词百首》手抄稿共十六页,末页最后写着“姪孙樟谨录”五个字,“谨录”二字上盖着小印章(印章字迹难于辨认)。“姪孙”这个自署和上述“长孙”的自署一样,确认了鲁迅在周氏家族中的位置。周兆蓝号玉田,周作人《鲁迅的故家》一书中的《玉田》一篇,对周兆蓝及其《镜湖竹枝词百首》、其与鲁迅的关系有简要介绍。周福清、周兆蓝的诗构成了周氏家族的文学传统,而鲁迅用抄录的方式传承了这个传统。这一事实是探讨鲁迅文学起源的时候必须考虑的。鲁迅1906年年初在仙台弃医从文,前提是对于他来说“文学”已经存在,他已经怀有成熟的“文学”的观念。

三、关于“钞古碑”

鲁迅1912年5月5日随民国教育部到北京,次日住进宣武门外南半截胡同的绍兴会馆(时称“山会邑馆”)。至1919年11月21日迁居八道湾,在会馆住了七年半之久。此间,他辑录、校订了大量中国古代典籍。在《鲁迅手稿全集》中,鲁迅辑校的典籍被编为“辑校古籍编”和“辑校金石编”。前者多达二十六卷(总第23至第48册),上述《桐华阁诗钞》与《镜湖竹枝词百首》均在其中,后者亦多达十五卷(总第49至第63册),二者相加共四十一册,分量超过七十八册手稿全集的一半。从内容来看,绍兴会馆时期鲁迅辑校的典籍大致可以分为四类。一是文史类,如《嵇康集》《沈下贤文集》《古小说钩沉》《汉孝武故事》《后汉书》等。二是金石类,即碑铭、造像等,如《史晨饗孔子庙碑》《曹全碑》《瘗鹤铭》《淮阴金石仅存录》等。三是佛教典籍,如《法显传》《出三藏记集十五卷》《百喻经》等。四是博物类,如《云谷杂记》《竹谱》等。典籍内容的丰富,字迹的工整,工作状态的高效,表明鲁迅对此项工作怀有巨大热情。《沈下贤文集》十二卷,鲁迅用四十八天(1914年4月6日至5月24日)就校定、抄清了。《出三藏记集》共十五卷,鲁迅1914年9月13至27日抄校了卷二至卷五,翌年7月25日又抄校了卷一。抄罗振玉的《淮阴金石仅存录》,只用了两周多的时间。鲁迅1918年10月15日日记记有“夜写《淮阴金石仅存录》起”,11月3日日记即记有“夜钞《淮阴金石仅存录》并讫,总计八十九叶。”必须注意,鲁迅是教育部官员,平时必须上班,上述工作是他在节假日和下班时间完成的。

结合上述事实和绍兴会馆时期鲁迅的生活状态来看,会发现,《﹤呐喊﹥自序》有关“钞古碑”的叙述是片面的、选择性的,因而是修辞性的。鲁迅在《﹤呐喊﹥自序》中说:“S会馆里有三间屋,相传是往昔曾在院子里的槐树上缢死过一个女人的,现在槐树已经高不可攀了,而这屋还没有人住;许多年,我便寓在这屋里钞古碑。”这段叙述与事实之间存在着多种差异。其一,绍兴会馆作为旅京绍兴人的公共空间,客来客往,热闹非凡。当时鲁迅本人与同乡、同事的交往也很多。而这段文字,却通过三间空屋、缢死的女人、古碑等的组合,制造了一个寂静、肃杀甚至有几分鬼气的环境。实际上,鲁迅搬进会馆内院子里缢死过女人的补树书屋,是在1916年5月6日。鲁迅当天的日记中记有“下午以避喧移入补树书屋住。”此时他已经有五年的辑校典籍的历史。不知是鲁迅的刻意选择还是偶然的巧合,这一天正是鲁迅入住绍兴会馆五周年。其二,“许多年寓在这屋里钞古碑”的事情不曾有。因为这种叙述将“钞古碑”职业化了,似乎叙述者住在这里就是为了“钞古碑”。实际上,鲁迅作为教育部的佥事、科长,要正常上班,完成本职工作,“钞古碑”只能是业余。其三,“古碑”只是鲁迅所抄之物中的一小部分,而这里只说了“钞古碑”。对于《﹤呐喊﹥自序》中的“钞古碑”,人民文学出版社1981年版《鲁迅全集》做了一条注释,曰:“作者寓居绍兴会馆时,在教育部任职,常于工余搜集、研究中国古代的造像和墓志等金石拓本,后来辑有《六朝造像目录》和《六朝墓名目录》两种(后者未完成)。”1990年,叶淑穗先生在《鲁迅的校碑及成果》一文中,就指出这条注释“对鲁迅在这一时期里从事研究中国古代金石的成就,由于缺乏深入的了解,因而做出的评语是不够全面的。”可惜,这条注释在2005年版《鲁迅全集》中并无变化。同类的问题是,鲁迅的“钞古碑”之说本身已经简化了他在绍兴会馆时期的古籍辑校工作。

那么,鲁迅为何要制造这种寂寞、灰暗、沉重的“钞古碑”的话语?结合《﹤呐喊﹥自序》的结构与文脉来看,可以知道,他这样做是为讲述自己与金心异就“铁屋子”进行对话、创作《狂人日记》的故事做铺垫。由此可以重新认识《﹤呐喊﹥自序》的叙事策略。本质上,《﹤呐喊﹥自序》是一个文学启蒙主义文本。在这个文本中,鲁迅基于其新文化运动时期的文学启蒙主义观念重构了自己的个人史,进而解释自己的作品。实际上,绍兴会馆时期的古代典籍整理与1918年之后的新文学创作各有其独立性、目的性、主体性,后者并不构成对前者的否定。鲁迅在《﹤呐喊﹥自序》中制造的对立、否定关系是修辞性的。事实上,鲁迅抄录罗振玉的《淮阴金石仅存录》是在他创作《狂人日记》之后,他在绍兴会馆时期辑校过的《初学记》,1925年年初又出现在他的散文诗《好的故事》中。

上述鲁迅抄校的典籍,一色工整的楷书。有的手稿如《嵇中散集》《长恨歌传》,字迹规整,美观大方,似可作为练习楷书的字帖。能够在无格的纸上把字写得那么匀称、整齐,几乎没有涂改,确实下了功夫。书写者鲁迅曾经专心致志、进入心静如水乃至走火入魔的状态。我想了解那些毛笔字的书写水平,曾拍了两张手稿照片请书法家朋友评判。担心评判受“鲁迅”这个名字的干扰,我没有说是鲁迅写的,只问“看看这些字写得怎么样”。朋友的基本评价是:“熟练的抄工。与一般的抄工相比,又写出了一点自己的性情。”而且,朋友看出书写者下过碑学的功夫。鲁迅并非专业抄书人,这种评价应当说已经比较高。事实上,鲁迅在抄录某些典籍时有自觉的书法意识。抄录典籍是学习知识,也有练字的意义。鲁迅1927年1月上旬在厦门,曾将司马相如《大人赋》中的一段话抄写在册页(斗方)上送给友人川岛(章延谦)。据川岛在《关于鲁迅手书司马相如﹤大人赋﹥》一文中的记述,鲁迅把这副字送给他的时候说:“不要因为我写的字不怎么好看就说字不好,因为我看过许多碑帖,写出来的字没有什么毛病。”可见,鲁迅对字是否好看有自觉的意识,对自己的字也有信心,而这与他“看过许多碑帖”有关。看碑帖正是绍兴会馆时期的事情。在这个意义上,绍兴会馆时期鲁迅对《曹全碑》《瘗鹤铭》的摹写就应当重新解释。《曹全碑》《瘗鹤铭》均为书法经典,后者被奉为“大字之祖”。据鲁迅日记,1914年12月27日他曾购入两种版本的《瘗鹤铭》(《匋斋藏瘗鹤铭》与《水前拓本瘗鹤铭》),同日购入的还有书法珍品《明拓汉隶四种》。关于鲁迅的字,郭沫若在1960年为《鲁迅诗稿》影印本写的序中说:“鲁迅先生亦无心作书家,所遗手迹,自成风格。融冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,朴质而不拘挛,洒脱而有法度。远逾宋唐,直攀魏晋。”这里高度评价了鲁迅书法作品的风格与成就,但说鲁迅“无心作书家”,恐有违事实。事实是,鲁迅有心作书家,绍兴会馆时期即有自觉的书法意识和长期的书写练习。“听任心腕之交应”是经过长期训练才能达到的境界。后来时常将自己写的字作为礼物送给友人的鲁迅,内心深处应当是以书法家自居的。从结字、运笔的整体风格来看,鲁迅书法的底色还是正楷。

上述三个问题涉及对鲁迅的整体认识,有待于进一步的研究,我在这里只是略陈己见。《鲁迅手稿全集》规模宏大,内容丰富,不同的读者会有不同的发现。我相信,这套手稿全集的出版将推动鲁迅研究全面深化,鲁迅的多元主体性将得到更全面的认识。