张柠:影像叙事艺术

尽管我不是专门的电影研究者,但作为一位打小就在乡场上看电影且至今热衷于观影的资深观众,对电影也有许多话想说。二十世纪六七十年代,乡村文化娱乐活动少,传统民间文艺大多处于消歇状态。新社会生产的现代时尚广播节目和电影产品是有的,除了广播喇叭里的“各地人民广播电台联播节目”外,还经常有公社派来的流动放映队送影下乡。当时流行的顺口溜是这样的:“朝鲜电影又哭又笑(《卖花姑娘》《金姬和银姬的命运》《鲜花盛开的村庄》),越南电影飞机大炮(《森林之火》《琛姑娘的松林》),罗马尼亚电影搂搂抱抱(《多瑙河之波》),阿尔巴尼亚电影莫名其妙(《第八个是铜像》《地下游击队》《宁死不屈》),日本电影内部卖票(《山本五十六》),中国电影新闻简报。”尽管有以偏概全之虞,但大致能反映当时普通中国人印象中的电影传播状况。如今,电影已经数码化、网络化、国际化,景象复杂繁荣。观古今抚四海,感慨良多。

多年之后,面对电视机,我回想起我奶奶带我去乡场上见识电影的那个遥远的夜晚。故事片《李双双》,“小扁担三尺三”的插曲,李双双的扮演者张瑞芳,她的丈夫孙喜旺的扮演者仲星火,还有夜的暗影中的一切,全部在我脑海里浮现出来。村中央晒谷场尽头的土戏台两侧,竖起两根高大的木柱,上面挂起了一幅足有两块竹编晒谷席大小的黑边白布。傍晚时分,柴油发电机突突地响起,漆黑的乡场顿时明亮起来,孩子们过节一样,早早地等候在银幕的正反两旁。放映员“啪嗒”一声拧开放映机上的开关,一束耀眼的强光射向银幕,高悬在半空的白色幕布上,转眼间鸡鸣犬吠,牛哞人欢,乡村寂静的夜里,突然上演了一出嬉笑怒骂恩怨离合的戏剧。那种因柴油发电机和胶片放映机所催生的视觉奇观,令长期身处自然景物和自然光影之中的乡村儿童目瞪口呆;那种运动的图像所构成的影像[1],在乡村少年心中造成的心理反应,正是现代学者所说的“震惊”[2]。发电机带来的强光、机器转动发出吱吱的声音、光影转换而成的银幕上的形象和声音,所有的陌生化元素产生的震惊效果,不是鸟唱蛙鸣和风雨雷电所能相比的。

震惊之余,我沉浸到电影画面之中,被人物动作和对话,还有背景音乐所吸引。用法国理论家热奈特的叙事学术语来说,我关注的是电影叙事(能指)本身,而不是电影故事(所指)和电影叙述(影像生产的叙述行为及其所处的总情境)[3]。我奶奶就不一样了,散场回家后,她坐在那里长久沉思发呆。她自然也关注电影里面发生的事件(故事或所指),并严厉批评了女主角李双双,她不听男人的话,还动手打丈夫,不守妇道,世所罕见,云云。但奶奶更关注的是电影这件事情本身,也就是与电影叙述行为相关的本质问题:李双双和孙喜旺那些男女,是真的还是假的?他们是怎么钻进白布里面去的?他们爬上那么高的柱子,不怕掉下来摔着吗?为此,奶奶就那些电影本体问题纠结了好几天,包括此前困惑着她的老问题:小人儿如何钻进木匣子(收音机)里去说话歌唱?谁也回答不了奶奶的“天问”,谁也不会陪她去做王阳明式的古典格物实践[4]。诸多现代技术和器物工具带来的冲击、困扰、疑惑,一直陪伴着她老人家,走完漫长的人生之旅。这就是我的电影初始记忆:冲击心灵的震惊体验,充满诱惑的影像奇观,不得其解的机器疑团。

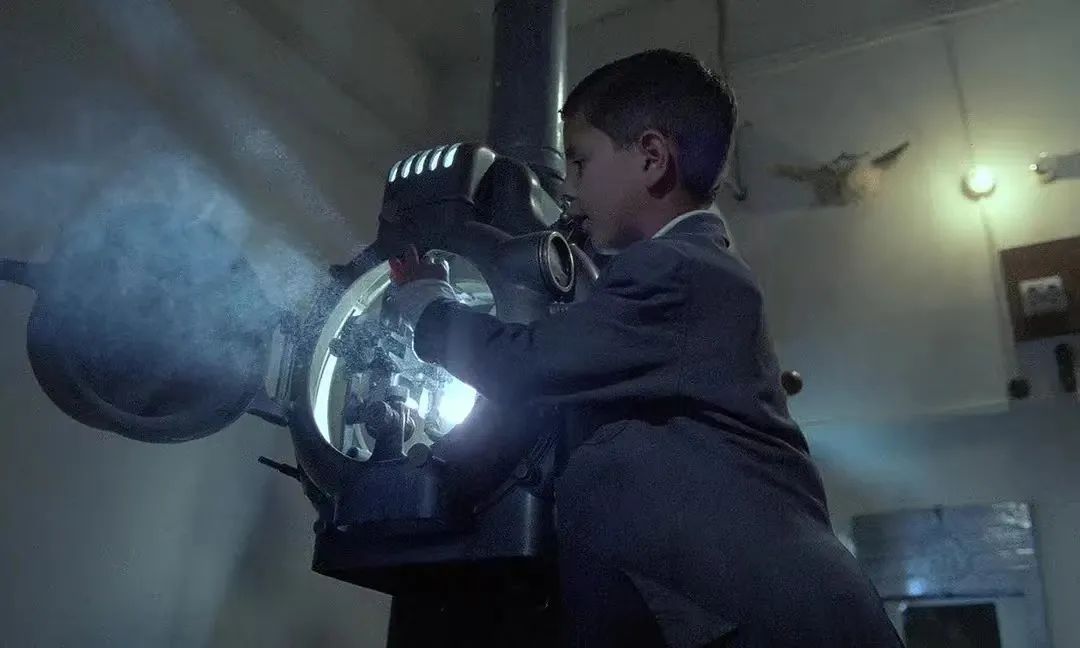

《天堂电影院》剧照

后来才知道,只要有带图像的透明感光胶片,有足够的光源,有动力(电动或手摇)装置,以每秒24格的速度转动,并投射到远处的白布或者白墙上,就会出现动感图像。这种动感图像(运动的人、物、事),视觉感受上是真的,触觉感受上却是假的。看得见摸不着的东西,真实性存疑,因为人的眼前经常会出现幻影。这些理性认知,会产生一种解咒去魅的效果,以至于影像的神秘性和光影的冲击力减弱,电影变成理性思考的对象。电影的影像叙事与文学的文字叙事之间,存在一种看不见的但确实存在的关联。电影就是一种用连续的动感图像叙事来讲故事的叙述行为。电影一开始就试图在“讲故事”这种人类最古老的游戏中有所作为,而且是新的作为,这使得它既与古老的文学叙事之间产生隐秘的共振,又跟近百年来的世界文明进程遥相呼应。影像叙事,作为全新的讲故事技巧和方法,它成了广义的文学大家族中的重要成员,它的受众(观众)也越来越多,以至于要压倒读者的数量。这大概就是我站在文学叙事与电影叙事边缘上,开始观看、思考、言说、书写的缘起。

01

电影原始

电影,英文为“film”[5]或“movie”或“motion picture”(后面这个短语的字面意思为“运动的画面”)。电影的诞生需要几个基本的技术条件:1)电影摄影机;2)电影放映机;3)制作图形负片的透明介质(包括显影冲洗设备)。这些技术条件的出现,有赖于工业革命的成果。没有工业革命,就没有机器生产和工厂协作(拍摄、洗印、剪辑、配音、放映、发行),自然也没有市场和商品,更没有大众传播和时尚工业,有的只是家庭作坊式的手工作业。如果说电影的本质,就是利用图像的动感形态来再现或者再造现实,那么,历史上早就出现了“电影”,可以称之为“原始电影”,比如“皮影戏”[6]。但催生“原始电影”画面动感的动力,不是来自电力或者电光,而是来自手臂的直接作用和其他的光源(如烛光、瓦斯光、自然光)。因此,“原始电影”是无电的电影,是手工制作和操控的动感画面“motion picture”。尽管不符合现代电影的技术条件,但符合“电影”的本质特征,可以视之为“非典型电影”。说它“非典型”,是指其动力不来自电力;称它“电影”,是指它符合影像的三要素:发光源、显示屏、阻挡物。影像的“阻挡物”,可以是兽皮剪纸(皮影戏),可以是双手造型(手影戏),也可以是经感光乳剂处理过的影像胶片的负片。皮影或手影,在布局上有自身特点,就是阻挡物必须放置在发光源和显示屏之间。

皮影戏是最具代表性的“原始电影”。《大不列颠百科全书》“皮影戏”词条明确表示它起源于中国。德国电影研究者格尼马拉也认为皮影戏起源于中国[7]。但皮影戏的起源问题至今依然有争议。缅甸学者貌阵昂认为皮影戏起源于印度[8]。中国戏剧学者麻国钧,转述周俊洁的博士论文中相关文献考据材料,即诸多学者关于皮影戏起源的论述,认为“由皮偶制造影像而演出的印度皮影戏,很可能产生于《舞论》之前”。麻国钧似乎主张“皮影戏”起源印度,“木偶戏”起源于中国的论点[9]。北宋高承编撰的《事物纪原》卷九“影戏”条目记载:“影戏之原,出于汉武帝李夫人之亡。”[10]汉武帝宠臣,齐人方士李少翁,诈称能招李夫人之魂夜归,于是,设方帷,张灯烛,弄皮影,武帝远观之,见帷帐上貌似李夫人之身影。明代书画家徐渭《青藤山人路史》也有“影戏始汉武帝李夫人事”[11]的记载。这是公元前100多年之前的事,远早于印度古籍《舞论》的成书年代。此聊备一说。但是,不管“皮影戏”起源于何时何地,作为一种民间艺术,它用兽皮剪制而成的图形及其投射在白布上的光影来表演和讲故事,因而称之为“原始电影”,应该没有疑问。

人类用语言文字之外的材料(身体的动作、其他物质制作或描绘的图像,投影产生的影像)讲故事的冲动由来已久。比如,操控木头小人表演的“傀儡戏”,现代人称之为“木偶戏”。王国维说它起源于周朝末年,极盛于有宋一代[12]。傀儡戏的种类繁多,有用绳索操控的“悬丝傀儡”,有用木棍操控的“杖头傀儡”,有用火药做动力的“药头傀儡”,还有操控水面上木偶的“水傀儡”,以及用儿童替代木偶表演的“肉傀儡”等等[13]。又比如“弄乔影戏”,也就是手影表演,将双手造型装扮而成的各种人物形象,通过光源投影到墙上[14]。再就是“影戏”,即“皮影戏”“灯影戏”,北方人称之为“驴皮影”。

皮影戏具有完备的影像三要素(发光源、显示幕、阻挡物),只不过阻挡物产生动感画面的动力,不是电力而是人力。此外,阻挡物位置不同,也是皮影戏与电影的重要区别。电影的阻挡物(胶片),贴近放映机镜头的前方,远距离投射到显示屏幕上,观众跟阻挡物(胶片)处在同一侧。皮影戏的阻挡物(兽皮剪影),则直接贴近和投射在显示屏幕上,跟光源处于同一侧,观众在另一侧,中间隔着显示幕(因为缺少放映机)。至于“傀儡戏”,还要做一些说明。首先,它不是戏剧,因为它是人通过绳索操控木偶形象进行表演,以此替代演员的真人表演;其次,它不是影像,不符合影像三要素的布局要求,人眼直接观看的是木偶形象本身,而不是木偶的投影,它没有投影;再次,它更不是电影,木偶活动的动力来自人工,而不是机器。工业革命的根本在于,机器(现代城市文明)替代了人工(传统农耕文明)。就此而言,傀儡戏、手影戏、皮影戏,都是传统农耕文明的遗存,电影(也包括动画片)则是现代工业文明和机器革命的产物,它们的共同特征,就是用语言文字之外的媒介讲故事。其中的皮影戏最接近现代电影。

02

观看的艺术

先讨论“观看”这种行为。我不清楚动物感官与外部事物之间的反映,究竟是怎样的情形。如果我们把“色即是空”当作诗性表达、哲学玄思、宗教信仰,而非科学思维的话,那么人的“眼耳鼻舌身”等感觉器官,以及相应的“看听嗅尝触”等功能,是人类与外部世界信息交流的最基本的方式,也是人类经验产生的基础。对于人的“观看”行为而言,“影像三要素”原理同样适用,“观看”行为同样也需要有发光源、显示屏、阻挡物。这里的“发光源”,可以是自然光源(太阳、月亮、闪电、火山、萤火虫、夜明珠),也可以是人工光源(烛光、灯光、电光、松明子、火把);这里的“阻挡物”,就是显现在眼前的人世间和大自然的所有事物,光谱经过物质的选择性(对代表颜色的不同波长的吸收阻挡或者反射放行)[15]折射,将物质的影像(倒影)投射到眼球上;这里的“显示屏”,就是人的眼球,外部世界物质的形象、颜色、位置变化,都显现在眼球里,同时,大脑会将图像或者影像(正影)写入脑记忆之中。

从这个角度看,同属“观看”行为的文字阅读,与“读图”行为的差异很大。文字阅读的“观看”行为,面对的不是单独的字、词、句,而是具有整体结构的意义体,因此它对人的归纳、综合、演绎等思维能力有更高的要求。尽管文字阅读也是用眼睛在看,但进入视觉的不是直观的图像,不是动态的影像,而是用线条画出来的图形。此图形可能是一种纯粹的表音符号系统(如拉丁语系),也可能是一种抽象化的象征性和示意性的表意符号系统(如象形文字)。古埃及的圣书字、两河流域的楔形文、中国商代的甲骨文、中国纳西族的东巴文,都属于表意象形文字体系。汉字作为代表性的“象形文字”之一,自然是原始图画和图画文字演化的结果,它利用事物之间的“相似性”或“相邻性”传递信息和表达意义。之所以称“文字”而不是“图像”,是因为它们或多或少都经过抽象化。比如,作为汉字之造字法的“六书”(象形、指事、会意、形声、转注、假借),其中以图像表意的“象形”,只是六种方法之一种,它与其余五种造字法或者结构法一起,构成了以“象形”为基础的汉字表意系统。也就是说,用眼睛“观看”文字,看的是一种抽象化了的符号系统,是一种带有结构性的或者约定俗成的文字和语言系统。这个系统,构成了一种具有特定意义体系的“能指”(字词句),它们与“所指”(意义体)之间的关系,具有多解性和不确定性,需要长时间学习和训练才能掌握,所谓“周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书”[16]。不经过长时间的学习和训练,很难用这种语言文字传递或表达意义,更不要说用它作为艺术创造(文学创作)的基本元素。

一般意义上的“观看”行为,眼珠的球面晶体直接面对的,是事物的外在形态。比如一只花豹,有它的身形、毛色、斑纹,经验告诉我们,这种动物会吃人,难以驯服,尽管它也属于猫科动物,但它不能成为家畜。又比如一棵树,有它自身的外形和色彩。我们的感官接受了这棵树发出的信息,知道它是生长在泥土上的、区别于低矮花草和灌木的高大乔木,这时候“观看”行为——能指(眼见的植物的外形和颜色),所指(作为区别于低矮灌木的高大乔木的树),所指物(长在土地上具体的物质的树)——也就完成了。当然还有更专业的“观看”和“观察”,比如农耕经济学实用意义上的鉴定和识别,现代植物学认知意义上的观察和分类,已经超出本文的讨论范畴,这里不再深究。

读图意义上的“观看”,比一般意义的“观看”要更复杂。因为它既可以是一般意义上的“观看”,比如无需教育基础的看图;也可以是具有深度意义的“观看”,比如艺术阐释学意义上的看图。因此,跟阅读文字的高要求相比,图像“观看”的要求可高可低。看一幅关于“树”的图像或影像,“观看”接受到的,首先是直观而具体的图像:指示为“树”的符号。这个符号,既可以是“模仿式”的照相机拍摄的照片,也可以是一幅“写实性”的图像作品,还可以是一幅“表现性”的抽象、变形、扭曲的现代派绘画作品。面对着这幅图像的“观看”行为,按照顺序,读图的难度依次增加:光学反映、审美阐释、心理分析,越往后越需要有具备艺术史知识和理性阐释能力。

单独一幅图像:河流、花朵、稻田、山峦、老虎、沙漠、骆驼、人,等等,它的意义完整而自足。对于一般的“阅读”行为而言,图像就是存在和意义本身,它同时兼具符号的“能指”“所指”“所指物”三者。它存在于“空间”之中,“时间”在这里中止,它因此成了永恒的此在。相较于文字符号而言,图像既不需要“叙述”(时间),也不需要“描写”(它本身就是“描写”)。面对图像,就是面对永恒,就是与造物的恩赐之物对话。图像所需要的,只是眼睛和凝视,凝视就是对话和彼此确认。往“空间”中增加“时间”,就是给“死亡”提供机遇。图像形态,是以静态而僵死的形式呈现“复活”。文字叙事,则是以活着的形式抵达“死亡”。因此,图像是膜拜的对象(偶像崇拜是常见的归宿),文字是表现的工具(其高级形态是“诗歌”)。文字是对意义的求索,而图像则呈现意义本身。那种简单地认为文字阅读高于图像观看的观念,看来也需要反思。

但是,针对“图像阐释”的三个层次(光学反映、审美阐释、心理分析)而言,除非有特殊的要求,一般而言,我们的眼睛会选择前者,也就是选择那种低难度的“观看”,即条件反射式的“读图”,并产生将图像符号等同于“所指物”进而据为己有的贪念。这是“观看”的低级形态,也是人性的特征,它是眼睛的贪婪,是占有的渴望,是欲望的满足。相较于审美阐释和理性分析,它无需教育和训练,与生俱来。这就是为什么我们会认为,图像观看比文字阅读门槛更低的原因。影像叙事的解读也类似。

03

影像叙事

我们把运动的图像称为“影像”。当“影像”具备一定的长度,并产生相对完整的意义结构的时候,它就可以成为电影的代名词(影像叙事中故意破坏意义结构完整性的情况另有阐释)。叙事分析,是一种带有历史维度的审美分析。“影像”的叙事分析,就是在图像阐释的基础上,再增加“时间”维度。不同的影像,在不同的时空之中连续出现,构成影像叙事的时间维度,为影像叙事的分析提供了条件。图像分析既可以是一种静观和凝视的审美鉴赏(古典),也可以是一种伴随着心理解析的审美分析(现代)。影像分析则要求在历时性和共时性两个维度上,对影像及其意义结构二者,进行“叙事分析”和“心理分析”。影像叙事的分析方法,应该建立在文字叙事的细读分析方法基础之上,同时要面对“图像”与“文字”两种媒介的差异性。

先来讨论文字叙述。“三毛参军了”,我们可以将这5个字组成的句子,还原为各种画面:穿着军装扛着枪的三毛,在操练,在行军,在战斗,在宿营,等等。这个5字句,看上去具有多解性,其实理解上不会有歧义。“三毛参军了”,叙事学上称“概叙”,概括性的叙述。它对应于一般“叙述”:“三毛穿上了肥大的军装”“三毛昂首挺胸站在队列里”“三毛躺在行军床上想心思”。概括性的叙述,有归纳总结的效果,还有叙事加速的效果,它在时间上将一件正在发生的事情终结,接下来可以说别的事情:“三毛当上了班长”“三毛受伤”“三毛逃跑”等等。叙事不断在时间层面向前推进。这在故事情节发展中是必须的。但如果全部是“概叙”,或者“叙事”过多而缺少“描写”,讲述节奏就会太快,变成没有空间描述的纯时间流动,从而导致没有经验上的可感知性,只有一些干巴巴的、需要记忆的因果逻辑,这不符合艺术的要求。艺术的根本目的不是讲道理找规律,而是唤醒人的感觉、感知、感动,通过人的言行和命运,通过叙述和描写等艺术手法。于是,“描写”变得十分必要。如果说“概叙”是总体构造,那么“叙事”就是骨骼,“描写”则是血肉。

宿营地被暗夜吞噬。三毛瘫倒在老槐树下的草地上。青草气息和硝烟气息混杂着向鼻子袭来。冰冷的月光穿过树阴,洒在伙伴们的身上,映出他们斑驳的花脸。呼噜声此起彼伏,节奏铿锵。身旁的四根梦里喊着女人的名字。树丛里的猫头鹰“咕咕咕”地嘶鸣,仿佛在传递死亡的消息。生死之声在深秋的暗夜里交替。三毛却怎么也睡不着,不是因脚上水泡疼痛,而是因思念自己的小妹,这世上他唯一亲人。……

上面那段即兴编写的文字,意思明确,没有歧义,其中多数“描写”,都能用画面来表现。第一句既可以用文字说明,也可以用光线变化来表现。最后一句的想象和心理活动,可以用带特殊标记的画面来演绎,以区别于此时此刻的现实场景。那些对环境的主观感受,影像无法呈现,只有靠观众自己去体悟。但是,实际情况比我们想象的要更复杂。电影生产者是用动作和影像(表演拍摄剪辑)来诠释已有的文字(剧本)。观众则是直接面对影像作品或者电影画面,他们没有剧本。我们假定出现在观众面前的是这样的影像场景:

明月高挂。星星闪烁。三毛穿着军装戴着军帽怀抱步枪,躺在树下的草地上。他身边躺着一排跟他年龄相仿的正在呼呼大睡的伙伴。月光透过树叶照在他们身上。树上的猫头鹰在咕咕叫唤。三毛独自醒着,若有所思,神情恍惚(悲伤?)。

这个画面,看上去意思很明确很,其实它充满不确定性和多解性。一位年轻的士兵,夜晚在宿营地休息,睡不着,是在思念亲人、故人、恋人?是在生战友或班长的气?或者面对死亡而恐惧不安?还是因长途跋涉而身体不适?这个穿着军装怀抱步枪躺着的人,这位十六七岁的小伙子,有可能是军人,也可能不是军人;或者他看上去的确是军人,但不是他自己的选择,是被逼无奈,是抓壮丁来的,他随时有可能逃跑,等等。除了图像自身具有多义性之外,短时间内的图像关系并不能提供准确的答案,有待于充分展开的叙事(也就是有一定长度的叙事情节)来予以说明。

有意义的叙事,应符合亚里士多德关于“情节”的要求:它必须具有完整性(开始、中段、结尾)和一定长度,太短和太长都不合适。就好比观察一只动物,太小了看不清(除非用放大镜或显微镜),太大了(一千里长)也不能一览而尽,长度要合适[17]。电影的影像叙事也一样,太短(几十秒)看不明白,太长(几天几夜还没完)也不能一览而尽。

电影史上最初的作品(有真人真物出现的镜头组合),篇幅太短,都在十秒到几十秒之间,情节长度不够,很难说产生了完整的意义结构,只能算是有一定连贯性的镜头断片。比如法国卢米埃尔兄弟1895年拍摄的《火车进站》《工厂大门》《水浇园丁》;比如英国伯特·艾克斯1895年拍摄的单镜头风景片《多佛海浪》。而法国的艾米尔·雷诺于1892年拍摄的《可怜的比埃洛》,片长大约5分钟,尽管故事好像还没有讲完,但情节完整,三个人物的性格也有基本雏形,有对比,也有冲突,甚至还称得上有命运感(捣蛋鬼幸运,老实人倒霉),但它是动画片。美国的埃德温·鲍特1903年拍摄的《火车大劫案》,片长大约12分钟,情节扑朔迷离,事件叙述完整,故事结局圆满,意义结构清晰(恶有恶报,正义总会到来,不要有侥幸心理)。其中的抢劫场面、小女孩救人场面,劫匪得手之后到酒吧去跳舞场面,最后的警察追杀场面,都很经典。但它只是一个带有新闻性质的故事(事故),仅此而已,离艺术似乎还有距离。

对影像叙事整体的理解,需要依靠对多个因果逻辑完整的镜头的理解。上述“三毛从军记”的例子中,镜头留下的疑问(三毛为什么睡不着?),经过一定长度的叙事得以解决之后,叙事才进入下一个情景,影像才切入下一个场景。诸多的场景(情节和描写)构成完整的故事。电影的影像叙事,通过“剪辑”技术,在镜头与镜头之间,建立起具有时间秩序的逻辑关联,由此产生电影特有的“叙事性”,它才具备了“讲故事”的功能。但是,影像运动并非它唯一的手段,此外还有“配乐”“字幕”“旁白”等辅助手段。辅助手段所产生的效果,溢出了影像叙事中的讲故事功能。“观影”的体验,既包含“读图”的观看体验,也包含听觉系统对声音的倾听体验,还包含类似于阅读文字叙述的思维整合过程,是一种综合的多重的感官体验和思维过程。因此必须要强调的是,“叙事性”并非电影的全部功能。视觉图像系统及其相应的听觉声音系统,也是不能忽略的重要的审美体验。

04

感官吸引力

叙事是对连续可理解性的追求,感官的吸引力则耽于静态物象和画面。前者是心智的满足,后者是感官的满足。感官的诱惑来自外部世界的一切事物。颜色诱惑眼睛,声音诱惑耳朵,香气诱惑鼻子,甜味诱惑舌头,柔滑诱惑手指,事物诱惑欲望。感官的满足过程正是世俗生命的展开过程。感官对外部世界信息的着迷,对所谓的“色相”的着迷,是世俗生活的重要内容。人类曾经在“大脑沉思默想”和“身体积极活跃”两者之间犹豫不决了很久。现代人和现代文明选择了后者,并将它作为摆脱时间(历史)囚禁、通往解放的道路。不但在现实生活和劳动实践中,在幻想、梦境、虚构的领域也是如此,感官经验成了重要材料。对于现代语言文字、图像、影像的艺术而言,“色”不是“空”,“色”是“有”。有“眼耳鼻舌身意”,有“色声香味触法,受想行识亦复如是”(《心经》)。

人类还有另一个隐秘的心思,即对生命终结的恐惧和焦虑,以及对生命故事结局的好奇心。故事叙事(时间或历史)的因果逻辑背后所隐含的,正是这种人类的原始好奇心:后来呢?结果呢?迷恋结局的原始好奇心,背后隐藏着向死而生的冲动。这是故事生命力的心理根源,更是生命短暂的物种的死穴,是他们无法摆脱的宿命。结局恐惧症或者时间焦虑症伴随着人类的实践和想象。弱者(孩子和老人),还有貌似强大实则胆小的人,对结局更加好奇和敏感。《一千零一夜》中那个听山鲁佐德讲故事的国王,对故事的结局就特别着迷,山鲁佐德的任务就是让国王耽搁在叙事的中途,将结局(杀戮)遗忘。

所谓的“耽搁”,就是感官经验在描写(模仿)中的展开,是叙事的空间化,是时间的停顿和场景的定格。生命价值不在结果,而在开端和结局之间的过程,是(现实和想象)的感官经验的满足。“描写”的过程,正是感官经验展开的过程。并置在空间中的事物,它的位置、形态、色泽、气息、动静,可以通过文字描写出来。“描写”是“叙述”的停顿,是历史时间的中止,也是对生命经验的救赎。没有“描写”(停顿、耽搁、呈现、展示),文学艺术就不成立,叙事就成了历史时间的奴婢。

影像叙事中没有“描写”一说,只有“镜头”本身,它的“推、拉、摇、移”,它的停顿和重复,它的长镜头的延宕。通过对影像的观看,眼睛和视觉的欲望间接地得到满足。但这种情形并不能满足人们对结局的好奇,叙述也由此变得紧迫起来。如果没有对镜头的“剪辑”“拼接”“联想”,就没有影像的叙事功能,有的只是孤独的镜头,及其相应的联想乃至幻想。尤其是当镜头孤独到无以复加的时候,随之而来的就可能是镜头妄想症(现代主义叙事),也可以称之为“图像的狂欢”。

电影叙事理论称“时间”“空间”“因果”为叙事性电影的三个基本要素。不同的“空间”(镜头)剪辑在一起,通过剪辑者或观看者的联想,在镜头之间建立起某种可理解性的因果关联,并完成叙事时间的连贯性。问题在于,电影叙事的目的固然跟故事结局有关,跟时间焦虑(死亡焦虑)有关,但绝不是它的全部。如果说电影诞生的初衷是为“观看”,那么,它的叙事(讲故事),就要为“看懂”服务,或者说在为感官经验展开的过程,提供意义支撑。纯粹为满足原始好奇心而讲故事的叙事,通过输赢、得失、成败、生死等结局的掌控,可能会产生强烈的“吸引力”,但它的细节、描写、呈现就会遭到压抑,其艺术“感染力”就会大大地减弱。

这里所谓的“感染力”,是电影(镜头、场景、叙述)在观众心里产生审美感受的艺术力量,尽管它也有感官基础,但偏重心理反应,因而,是一种浸染于其中引起内心感动的力量。对艺术“感染力”概念的辨析,还可以参考梁启超的“小说四力说”:一曰熏力(空间的、缓慢的、自外向内的,如云如烟);二曰浸力(时间的、缓慢的、自外向内的,如水如酒);三曰刺力(快速的、短促的、自外向内的,如刀如剑);四曰提力(自内向外的、提高升华的,如幻如化)[18]。作为观看艺术的电影,它的“吸引力”,既可以是高级的艺术审美的感染力,也可以是次级的感官反应的感受力,还可以是低级的条件反射的刺激力。这是艺术“吸引力”的三个不同层次。

彼得·菲尔斯特拉腾/《电影叙事学》/北京师范大学出版社/2019-11

荷兰学者彼得·菲尔斯特拉腾,在其《电影叙事学》一书中,讨论了电影艺术与叙事性的关系。他转述电影史研究者的观点,认为早期的电影(1906年以前短小篇幅默片),多数都属于“吸引力电影”(TheCinemaofAttractions),是电影与观众之间“暴露癖式的对峙”“马戏表演式的展示”“缺乏戏剧的统一性”;另有学者将“故事”与“吸引力”,描述为“追逐”与“扔馅饼”,前者是有原因的、有时间连续性的“线性进程”,后者是停顿的空间的“恶作剧式的滑稽打闹”[19]。毫无疑问,这里的“吸引力”带有贬义,更接近“刺激力”而不是“感染力”,应该称之为“刺激力电影”而非“吸引力电影”。彼得·菲尔斯特拉腾还引入美国著名电影史家大卫·波德维尔的“过度”(excess)概念,认为电影表现中的“为风格而风格”(与“为艺术而艺术”的说法相近),就出现“过度”;风格太引人注目,叙事性(内容讲述的历史连续性)就会被消解;“过度”就是反叙事;电影的叙事(内容)越少,风格(形式)就越突出,内容与形式的分歧就越大,电影的“过度”就越多[20]。这里没有主观评价,只是一种发现和描述。电影观众对叙事(内容明晰)的要求,与电影艺术家对风格(形式过度)的追求,都有其合理性。从这个角度看,大卫·波德维尔的确发现了电影风格和电影叙事的某种规律,同时,也呈现了电影的形式与内容、表现与叙事、停顿与追逐、刺激与沉思、艺术与消费的矛盾。

注 释

[1]在本文中,“图像”表示绘制和照相而得来的静止画面,“影像”表示拍摄和投影机器所产生的动态画面。电影除了动态的图像(影像)外,还包括配套的声音(音乐、旁白)和文字(说明性字幕,对话字幕)。

[2]震惊(shock),是一种机器复制时代的心理现象,它与外部突发性的刺激和打击有关。本雅明认为,现代震惊体验中,隐含着现代诗歌词语的发生学(见《发达资本主义时代的抒情诗人》,北京三联书店1989年版,第134-135页)。本雅明认为,现代都市中的游逛者(诗人),在稠人广座的“大众中的震惊经验与工人在机器旁的经验是一致的。” (同上,第148页)。另见张柠:《民国作家的观念与艺术》,山东文艺出版社2015年版,第149-153页。

[3]此处采用法国叙事学理论家热奈特的建议:“把所指,或叙述内容称作故事。”“把能指,……或叙述文本称作本义的叙事。”“把生产性叙述行为,以及……该行为所处的总情境称作叙述。”参见热拉尔·热奈特:《叙事话语·新叙事话语》,中国社会科学出版社1990年版,第7-8页。

[4]据王阳明的学生钱德洪记录:先生欲穷绿竹之理,面竹而坐,竭其心思,七日而衰,劳思致疾,因有“格物不在物在心”之悟。(大意)参见《王阳明全集》第一卷,线装书局2014年版,第136页。

[5]电影一词,英语“film”,按照牛津在线词典Oxford Dictionaries Premium的解释,其词源为古英语的“filmen”,意思是“membrane”(膜状物,薄膜)。“film”还与“fell”作名词时的古老过时的词义有关,意为“Ananimal's hide or skin with its hair”(动物的皮或带毛的兽皮)。

[6]皮影戏,用兽皮做成的人物剪影来表演故事的民间艺术。艺人在白色幕布背后操控皮影,配之以讲述声和器乐声,并通过光源将兽皮人物投影到幕布上

[7][德]格尼马拉(Andrea Gronemeyer):《电影》,黑龙江美术出版社2001年版,第9页。

[8][缅]貌阵昂:《缅甸戏剧》,中山大学出版社1992年版,第165页。

[9]参见麻国钧:《戏曲与皮影戏、傀儡戏关系论》,《戏剧》杂志2022年第2期。

[10][宋]高承:《事物纪原》卷九,中华书局1989年版,第495页。

[11][明]徐渭:《青藤山人路史》(卷下),四十九-五十页。国家图书馆“中华古籍资源库”善本号:01895。

[12]王国维:《宋元戏曲考》,《王国维全集》第三卷,浙江教育出版社2009年版,第37-38页。

[13]李小龙、赵锐评注:《武林旧事》,中华书局2007年版,第187页。

[14]尹永文:《东京梦华录笺注》(下),中华书局2006年版,第474页。

[15]一般认为,物体对光谱中电磁波的某个波长不吸收并反射出来,该物体就显示为某个电磁波波长所代表的颜色。这种解释不一定严谨,但可作“示意图”对待。有疑问者可查阅相关书籍,此处不赘。

[16][汉]许慎《说文解字第十五》,中华书局1963年版,第314页。

[17][古希腊]亚里士多德:《诗学》,商务印书馆1996年版,第74-75页。

[18]梁启超:《论小说与群治之关系》,参见《二十世纪中国小说理论资料》(第一卷),北京大学出版社1997年版,第50-51页。

[19][20][荷]彼得·菲尔斯特拉腾:《电影叙事学》,北京师范大学出版社2020年版,第20页、24-25页。