诗中的哲学家

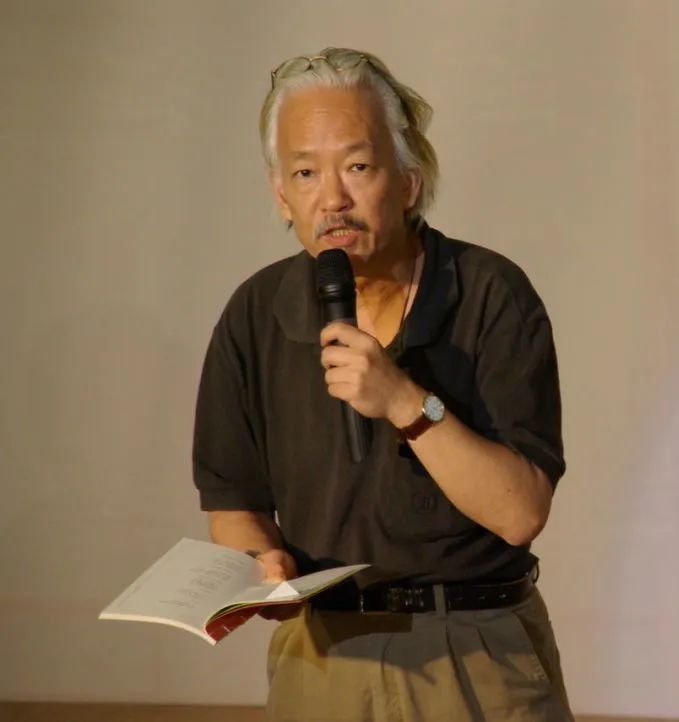

诗人多多

与其把多多作为朦胧诗派的诗人,不如把他作为走独木桥的诗人,会更接近他诗歌捧出的诗心。我之所以在《意象的帝国》中,多次引用多多的诗,实在是他的意象繁简由境,既适合更新无知者的眼睛,也适合更新专业人士的词语观。有时,人们对诗歌的失敬,是以过量写作来促成的。过量就意味,写作者很难见识词语的怯场,好诗恰是词语怯场的果实。当我读到多多的新诗集《拆词》,我从中更深切感到了诗中言者的迟疑不定——诗人让词语踏上艰难征程的同时,必会怀疑读者是否真能领会他想说的。我只说自己消磨其间的感受吧,读《拆词》确与读多多别的诗集,大为不同。我以为,这是一部多多诗艺的转折之作。

粗读容易辨认出,部分诗作有萨义德所说的“晚期风格”。一些诗赋予理解的歧义,不止来自多多从前擅长的深度意象,也来自他对语言和哲思的探索。尤其后者,我读之颇有读禅师偈语、海德格尔、策兰后期诗的感觉。即试图超越标准语的限度,去触摸不可触摸之物,借有限之词说出无限。只是,萨义德所说的成因,即近乎失控的力不从心,导致的不合时宜,我以为,不适合用来解释《拆词》的“晚期风格”。进入诗集的一些探索之作,虽有“晚期风格”之果,却无萨义德所说之因,倒是相反,恰恰给人有备而来和全神贯注之感。比如,多多在《无语词语》一诗中,写道:“从这不可言说,无知来自已知/尚未保留从来,词语仅毁于准备//挖开你的沉默,无词并非无效,其间有智力的崩溃”。诗人不止说出了写诗的语言历程,也让读者嗅到了他诗作的敌人:已知、准备、智力等。这里含有一个诗歌悖论,让诗能读,就意味诗中必有已知等,但诗人又必须过河拆桥,让已渡到未知彼岸的读者,羞愧于刚走过的桥。多多的认识充分可见一斑,他事先知道,自己会进入那片可能会失控的词语领地。

让读者直接接受未知,通常颇为困难,诗人常见的解决之道,是从已知意象出发,来抵达未知意象,这也是多多以前的擅长。在诗集《拆词》中,仍有不少诗作在沿用此道,“从这欲言又止的雨滴/留下无为懒散的笔体//这来自高空的书写/它出字,自它出//字在哪里,家就在哪里/根基在云里”(《听雨不如观雨》)。由熟悉的雨滴和字的意象,组合成雨在写字的陌生意象,仿佛背后藏着如诗人一样,在字中寻家的灵魂,这类追随自由的未知,读者是易于接受的。即使是传递自我悖论的意象,比如,“从一面更年轻的镜子里/我反对自己//一个越来越老的童年/不知开始,只识单纯//我的心,不要成熟/也不要灯塔//要造出灯塔的光——”(《从童年到童年》),读者藉着意象背后的人生经验,仍可以了然未知意象。即不打算世故的诗人,他的童心会是镜子中衰老容貌的敌人,他珍惜这颗童心发出的单纯之光,用精神的“我”来反对身体的我。这一意象传递的经验,也与那些“长不大”的艺术家相一致。毕加索就说过:“用尽一生的时间,才能像孩子一样画画。”

一旦诗人在诗中谈论语言,开始关注语言的效用,他超越物质的渴望,就面临经验和词语限度的阻挡,文字就成了他迫不得已的妥协。如果字典字义之外的神秘之物,不再有经验为之背书,诗人还能何为?我以为,这与席勒当年的困境如出一辙,席勒发现了符号与现实之间的缝隙,两个世界是彼此独立的,无法互为因果,可是人偏偏得用符号部分地指认现实,席勒为了让自己安心,索性用信仰代替了解释,认定人脑既然是自然之物,它创造的符号世界就必与自然暗合。这是信仰,不是科学。被科学逻辑看不起的诗歌,恰恰可以在逻辑之外,帮助复苏更完整的心灵:被理性与非理性永远纠缠的心灵。经验可以让修辞离公众更近,诗人一旦有离开经验的冒险,就如策兰晚年所为,让修辞成为标准德语经验的敌人,如席勒所为,用概念在戏剧中造人,那么诗人的孤独就成为一个语言现象:诗人仿佛要在诗中,创造一门外语。多多有的诗,甚至会把他擅长的意象,与超越词语限度的努力,合为一个认识悖论:

穷到只剩词

写下必历的

心碎而人宁

(《起念的初起》)