阿尔都塞和孤独

我自己是一回事,我的著作是另一回事。

——尼采《瞧,这个人》

一

在路易·阿尔都塞的自传《来日方长》里,“孤独”(solitude)这个词出现了四十一次,“独自”或“独自一人”(seul)的说法更是随处可见。他甚至说:“只要读我的文本,你就会一再发现一个执念般的孤独的主题。”(《来日方长:阿尔都塞自传》,183页。下引该书只注页码,译文均有修改)一九八七年,格雷高利·艾略特(Gregory Elliott)辑录过一份阿尔都塞著作年表,截止到同年以德文首发的《马基雅维里的孤独》。次年,他模仿这个标题写了一篇《阿尔都塞的孤独》。但是,和所有普通读者一样,艾略特并不知道阿尔都塞已于两年前完成的这部自传:在这里,“孤独的主题”仍是他最后的执念。

“主题”(leitmotiv)的说法也值得玩味。这个来自德语的字眼,指音乐中的“主导动机”。它在《来日方长》里出现仅此一处。与别处使用的thème(指言谈或思考的主题)不同,这个隐喻要强调的是一种重复出现的特征。仿佛他的“文本”是奏鸣曲式的作品,孤独的主题作为基础旋律,在其中出现、展开、再现,时而加强或减弱力度,时而变换节奏,时而用不同的和声来表达……通过引申、对比、展衍,给不同的元素或对象赋予了共同的结构或个性。仿佛不是作者在谈论这个主题,而是他被这个主题所谈论。

因此,正如艾略特在别处发现的那样,《来日方长》里的孤独也“不依附于个人”。在属于阿尔都塞之前,它总是已经属于这部自传里的所有他者:在阿尔及利亚森林里与世隔绝的外祖父母;跟一头母牛同住的哑巴外曾祖母;不是一言不发就是含糊其词,生气时把门砰地一摔,在夜色中消失的父亲;受恐惧症困扰,不允许他交朋友、踢足球、弄脏身体……的母亲;一些仅仅认识的人:独身的音乐家兄妹、惊恐的小玛德莱娜;一些更重要的人:老师、朋友、同志、爱人;最重要的人——埃莱娜。

想象一下这样的相遇:两个孤独绝望至极的人,萍水相逢,面面相觑,带着同样的焦虑、同样的苦难、同样的孤独和同样绝望的等待,在彼此身上找到了手足般的情谊。(123页)

他从他者的孤独中看到自己,就像在一张藏在父亲遗物里的小照片上,奇迹般地见证了自己对孤独童年的“屏蔽记忆”:“正是我(C’est bien moi),我就在这儿。”(61页)

“正是我”!阿尔都塞的读者也许会想到这句话的另一出处。在著名的《意识形态和意识形态国家机器》里,路人回答警察或他人的“唤问”,或者摩西回答上帝:“是的,正是我!”他用这个“小理论剧”向我们解释了什么叫作“意识形态把个人唤问为主体”。

摩西回答上帝的呼唤,因为上帝是大主体,他需要一些小主体“臣服”于他,为此他索性从自己身上分出一个小主体(耶稣)作为示范。摩西因为承认上帝所呼叫的“正是我”,也就承认了自己是一个小主体:他服从上帝,并教他的百姓服从上帝的诫命。“意识形态=承认/误认”,阿尔都塞发现这个拉康式的提法早已藏匿在《德意志意识形态》的原文里。他发现所有意识形态的功能都借助一套镜像关系来实现:小主体和大主体的相互承认、小主体之间的相互承认、主体最终的自我承认。

《来日方长》里的孤独有一种超个人甚至超经验的存在。与其说它有一个主体/主词(sujet),不如说它本身就是一些互为镜像、相互承认的小主体所共同承认的那个唯一的、绝对的大主体,占据着所有观念、情感、记忆或幻觉的中心,即这部自传的意识形态世界的中心。书中那句令人吃惊的“幻觉也是事实”(86页),其言外之意是:自传本身是一个意识形态的事实,像任何意识形态那样,它“表述着个人与其实在生存条件的想象关系”(《意识形态和意识形态国家机器》)。马克思提到鲁滨孙时说,只有在社会中才能想象孤立的个人。同理,《来日方长》里的个人也只有在与社会的“想象关系”中才成为孤独的主体:他们的主观的孤独,都是在自传的意识形态世界里完成的自我承认/误认。

所以,每一部自传里都躲着一个孤独的主体。如果我们只着眼于“阿尔都塞的孤独”,也就是着眼于这个主体的自我承认、自我怜悯、自我“解释”(这是他宣称的写作意图)或“自我毁灭”(这是他做出的“解释”),就并不足以看出这部自传有任何超出意识形态世界——即超出平庸——的特质。

二

还有另一类孤独的他者——

笛卡儿躲在他的“火炉子”那英雄的隐避所里,康德躲在哥尼斯堡他那宁静的、反刍思想的隐避所里,克尔凯郭尔躲在他内心悲剧的隐避所里,维特根斯坦躲在挪威他那牧羊人小屋的林间庇护所里。(183页)

以及作者身边的拉克鲁瓦、康吉莱姆、拉康、雅克·马丁、陈德草、福柯、普朗查斯、德里达……所有的哲学家。

哲学家的孤独并非什么新鲜话题。海德格尔说,孤独作为哲学活动的基本情绪,乃是人以有限性面对世界整体时的乡愁。最古老的哲学传说就表达了这种情绪:哲学家“到处寻求作为整体的事物的本质,从不屈尊思考身边俗事。……泰勒斯仰望星辰时不慎跌落井中,受到狡黠的色雷斯女仆的嘲笑,说他渴望知道天上的事,却看不清脚下的东西。任何人想过哲学生活,都得接受这种嘲笑”(柏拉图《泰阿泰德》)。与柏拉图的泰然处之或黑格尔在《哲学史讲演录》里的著名辩护不同,阿尔都塞在这个传说里,看到的是“哲学家栽了跟斗”的喜剧性(《哲学和科学家的自发哲学》)和这出喜剧的歧义性:

一方面,它表达了对哲学家的讽刺批判:一种对哲学或温情或辛辣的清算;另一方面,它包含着对某种事实的承认:哲学家从事的是一门超出普通人水平、超出一般老百姓能力的学科,同时是一门带有巨大风险的学科。(《论再生产》)

所以在阿尔都塞这里,孤独作为哲学活动的基本情绪,成了一种矛盾情感(《来日方长》里最常见的精神分析术语,指对同一对象既爱又恨、欲迎还拒的倾向)。他独特的哲学观就建立在这种矛盾情感上,而矛盾情感的张力也在这种哲学观里被拉到了极限。他一方面对哲学做激烈的批判,另一方面,不管谈论《资本论》、马基雅维利还是布莱希特,他总要事先声明“我仅仅是一个哲学家”。他在《来日方长》里公开承认:只有哲学这种纯理论形式,才能满足哲学家独自一人在远距离外对世界整体加以把握和主宰的奢望;而对于他这样的共产党员哲学家,也只有这种纯理论形式,才能提供一段安全距离,让他独自为战,力敌众人,在党内进行政治干预。

这样一来,孤独的主题就给两个不同方面赋予了共同的结构,因而具有悖论性。它一方面构成阿尔都塞情感生活的病理,另一方面构成他理论工作的原理。它是阿尔都塞的难题,也是他的解决办法;是他想要摆脱的恐惧对象,也是他“从事思想和行动的教义”、他的“欲望之巅”。他最终领悟了其中的“辩证法”:

完全的衰萎无力与对一切的至高无上的权力是一回事。总是有这样可怕的矛盾情感,而我们可以在中世纪基督教神秘主义那里找到相应的说法:全有=乌有。(292页)

这很像弗洛伊德所谓死本能/生本能的关系:一方面是他“自我毁灭的工作”(造成埃莱娜的毁灭只是其中的一部分);另一方面是“为了存在就得让人爱我,为了爱……就得使用引诱和欺骗的手法”(94页)。但这些手法的自我暴露,又构成他“不存在的证据”,延续着自我毁灭的步骤,同时也构成《来日方长》最令人不安的内容——它太像是一部自我毁灭的著作(travail兼有“工作”和“著作”之意)。

这种辩证法与黑格尔的辩证法不同:它没有“合题”。对于同时说“是”和“不”的主体来说,矛盾情感构成了生命中无法超越的对立,连哲学的“升华”也不能将其克服:

最伟大的哲学家都是天生没有父亲的,他们生活在孤独中,理论上孤立无援,面对世界做单枪匹马的冒险。是的,我不曾有过父亲,而且没完没了扮演着“父亲的父亲”,为的是让自己产生真有一个父亲的幻象,其实是让自己扮演自己父亲的角色……因此在哲学上,我也必须成为自己的父亲。(180页)

在这段话里有一个巨大的跨越,让事情变得复杂起来,也严肃起来。

三

一部自我毁灭的著作是令人不安的,但更令人不安的是:这是一个哲学家的自传。由于在卢梭以来的“后宗教自传”中,“忏悔已同暴露癖、挑衅、厚颜、骄傲等观念合为一体”(勒热讷:《自传契约》),所以哲学反思往往充当了其中最后的救赎。“您听说过多少哲学家承认自己犯错误吗?哲学家从不犯错误!”(《哲学和科学家的自发哲学》)阿尔都塞喜欢借用康德的比喻:哲学是一个“战场”。哲学家总是通过攻击别人的哲学,来和错误划清界限。

但在这部自传里,主体的自我毁灭同时是哲学家的自我毁谤。从未有哪个哲学家像阿尔都塞这样,不仅对“哲学一般”做激烈批判,而且把自己的哲学当作“诡计”加以暴露,把自己贬低为“一个只会耍手法、搞欺骗,此外一无所长的人,一个对哲学史几乎一无所知、对马克思几乎一无所知的哲学家”(155页)。以至于艾蒂安·巴利巴尔失望地声称:“我不相信这种‘解释’……它不符合我所保留的记忆。”(《保卫马克思》一九九六年版前言)

然而,正如阿尔都塞曾揭示的阅读的秘密:“看不到”是“看到”的固有之物,巴利巴尔的“记忆”也包含着他的遗忘。在同一段文字里,他谈到重读《保卫马克思》所唤回的经验如何帮助自己克服了失望,但丝毫没有意识到,这种经验与他对《来日方长》的读法是何等对立:

在其每一步中,我都辨认出那种智力的工作——不论它有何局限,不论它如何由其特有的条件、“对象”和各种“目标”的制约所“过度决定”。……它像一切真正的经验那样,并不确定自己的结果是什么,但特有的张力就反映在其写作的品质中。

这种打着明显的“阿尔都塞派”标记的阅读经验,总是强调一个文本与其“对象”的关系。就像阿尔都塞在他们的共同著作中指出的,阅读《资本论》所引起的“那些困难和谬见,都和对《资本论》对象特性的误解有关”;我们同样可以说,巴利巴尔对《来日方长》的误解,也是因为他忽略了文本中关于两种对象的明确区分。在好几个章节,谈到自己和哲学、政治或马克思主义的关系,阿尔都塞不惮重复地提醒读者:

问题不在于我所能写出的东西的客观性,因而不在于我和一个或一些客观对象的关系,而在于我和一个“对象性的”对象的关系,也就是和内在的无意识对象的关系。我现在打算谈论的只是这种对象性的关系。(227页)

他“根本不打算”谈论其工作“在客观上的理论后果”——“它完全是客观的,因为它自有其结果”,因为“别人已经说过了,而且也不该由我来做这样的评判”(168、179页)!

这个区分足以把我们从对“自我毁灭”的不安带到事情更严肃的方面。它可以追溯到马克思最初的提醒:“必须时刻把下面两者区别开来:一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革,一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些……意识形态的形式”(《〈政治经济学批判〉序言》);以及早在弗洛伊德之前就说过的:“他们没有意识到这一点,但是他们这样做了。”(《资本论》)在人们行动的客观后果和他们“意识到”(或“没有意识到”)这些行动的主观形式之间,或者反过来说,在意识形态和它的物质实践基础之间,存在一道绝对的距离或鸿沟。对这道距离或鸿沟的认识构成了阿尔都塞的那些主要论点(“意识形态表述着个人与其实在生存条件的想象关系”“意识形态是永恒的”“历史是一个没有主体也没有目的的过程”“不自欺欺人是唯物主义的唯一定义”,等等)的基础,同时也构成了《来日方长》最深邃的言外之意。它为我们提供了正确打开这一文本的钥匙。

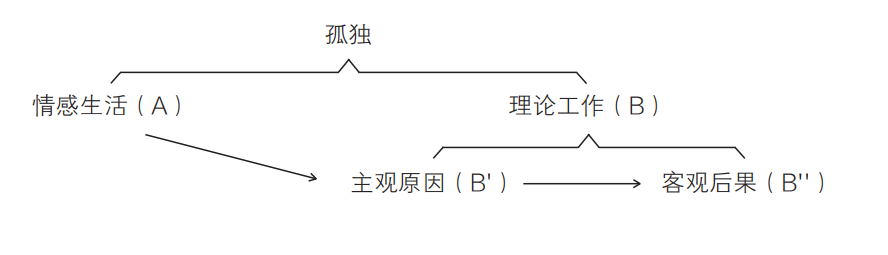

在《来日方长》里,孤独的主题实际上具有双重的悖论性。它把一个共同的结构不仅赋予了阿尔都塞的情感生活(A)和理论工作(B)这两个不同的方面,而且赋予了理论工作的私人、主观的原因(B′)和公共、客观的后果(B″)这两个不同的领域。我们在“最伟大的哲学家都是天生没有父亲的”那段话里所指出的“巨大的跨越”,并非发生在A和B之间,而是发生在A→B′和B″之间,即主体和完全在其主观性之外所发生的事情之间:

而被跨越的,正是马克思最早指出的那道距离或鸿沟;后者隔开了“孤独”的两种不同的意义,或者说,两种不同的孤独。

有一种主观的孤独。它是主体在自传的意识形态世界里完成的自我承认/误认,是矛盾情感的辩证法构成的“自我毁灭”,包括在哲学上“毁灭性的立场”,“因为哲学……也不过是世间一切主观性的纯内心生活,各自幽闭在自身的唯我论中”(185页)。

但在“最伟大的哲学家都是天生没有父亲的”这个阿尔都塞经常谈论的主题(thème)里,还有一种客观的孤独。他也称之为“绝对的孤独”,因为当“幻想的投射和投注通向完全客观的行动和作品,从而对外部客观的现实做出某种反应”(243页),它便脱离了主观意识的相对性。在《阅读〈资本论〉》里,他这样形容马克思:

马克思的一再努力,……他的失败,他的反复本身,都是他在我们之前很久、在绝对的孤独中经历的理论戏剧的组成部分。……独自一人,马克思环顾周围,寻找同盟者和支持者:谁能因为他曾向黑格尔求助而苛责他呢?

在《马基雅维里和我们》里他又写道:“一切绝对的开始都要求改革者或奠基人具有绝对的孤独。”就像新君主在旧世界那样,阿尔都塞心目中最伟大的哲学家也在意识形态世界里完全孤立。伊壁鸠鲁、马基雅维里、斯宾诺莎、卢梭……以不同方式被蔑视、诅咒和放逐,构成哲学史上被压抑的“唯物主义潜流”。他们是他“通向马克思的康庄大道”(231页)——自然也通向对“哲学交流”一笑置之的列宁:阿尔都塞把后者带进法国哲学学会时引起的“小小的众怒”(177页),不啻为这种“绝对的孤独”的一个小小的注脚。

四

就像在唯物主义和意识形态之间存在断裂那样,在客观的孤独和主观的孤独之间也存在一种断裂。实际上,“没有父亲的孩子”原本是阿尔都塞对发生在马克思那里的“认识论断裂”的比喻(《自我批评材料》),而“绝对的孤独”则说明了断裂的客观后果。

发生在马克思那里的断裂,同样会发生在每个人“通向马克思”的道路上。按阿尔都塞最终的定义,断裂意味着阶级立场的转变:首先要从“意识”的“唯我论”转向对“实践”的外部现实的承认,就像一八四五年春天的马克思发现了一个叫作“改变世界”的外部。在《来日方长》的回忆里,阿尔都塞的这个断裂或转变,开始于他“把主动勤劳的身体摆在被动思辨的意识之上的优先地位来考虑”:

身体,令人亢奋的身体锻炼,在树林里步行,赛跑,在使人筋疲力竭的坡路上骑自行车长时间冲刺——这全部的生活终于被发现并成为我自己的生活,永远取代了徒然注视所造成的单纯的思辨距离……我在“遇到”马克思主义时,正是通过我的身体对它表示赞同的。(229页)

如果说主观的孤独是主体在意识形态世界里的自我承认,那么客观的孤独便是由于放弃意识形态、不再“认为观念统治世界”(马克思:《德意志意识形态》)而被意识形态世界所放弃。这个唯物主义者将赤身进入“没有主体也没有目的”的历史:“这可能就是他最终的孤独。他知道,就算他的思想有助于创造一点历史,他也将不复存在了。这个知识分子不相信知识分子创造历史”——《马基雅维里的孤独》里的这番话,也适合他自己。

这个知识分子不相信知识分子创造历史。他也不相信“人”创造历史。他回答约翰·刘易斯说:“是群众创造历史。”“群众”才是马克思“问题在于改变世界”(es kommt darauf an sie zu verändern)这半句话里本应出现的主词。但群众并不是那种具有人格统一性的主体,他们只是历史的“当事人”:千千万万“主动勤劳的身体”不受任何一个主观性的支配,而他们改变世界的斗争是“哲学家独自一人干不成的”(183页)。所以群众,准确地说,群众的实践,不再是孤独的个人的总和。当阿尔都塞“消失在那黑压压的支部队伍里”,便感到“我终于如鱼得水了,我那些想要主宰一切的幻想这时都云消雾散了”(214页):

作为哲学家,我完全是独自一人,但我在《答约翰·刘易斯》里写道:“一个共产党员绝不是独自一人。”全部区别就在这里。(183页)

这个区别和马克思在意识与实践之间所做的区别,是同一种断裂的后果。类似的后果还有他在“自我批评”之后对哲学下的新定义:“哲学归根到底是理论中的阶级斗争。”这个定义批判了他的旧定义(“哲学是理论实践的理论”)中理论的“唯我论”(“理论主义”),向理论揭示出它有一个叫作“实践”的外部,以及这个外部对它的优先性,从而把哲学确立在归根到底由这个外部——在马克思看来,就是由“阶级斗争的历史”——所规定的“战场”上。只有在这里,才能找到“关于任何哲学的客观意义的最后定论”:

因为,不论每个哲学家有意识甚或无意识的内在动机如何,他写出的哲学就是客观的现实,完全成为现实的东西;这样的哲学对世界有无影响,也是客观的后果,说到底,与我描述的那种内心生活已不再有任何关系,谢天谢地!(185页)

他的公共、客观的存在形式——他的著作,是“理论掌握群众”的唯一可能的途径。但这意味着把自己完全交给“没有主体也没有目的”的历史。这就是为什么会有客观的孤独,有偶尔发生偏斜的原子,有落在大海、沙滩和大路上白白浪费的雨;有“当代最遭忌恨和最受诬蔑的”马克思,有“死后才得以诞生的”尼采,有四个世纪以来始终被诅咒和孤立的马基雅维里——直到被疯狂的黑夜淹没之前,阿尔都塞仍在借这位唯物主义前辈讲述自己:

他知道说真话就是他能做的全部,他更知道这走不了多远,因为要有其他条件才能把真话灌输给群众:靠着一个被孤立的知识分子的力量,是别想实现这些政治条件的。(《怎么办?》)

知识分子和群众的痛苦结合,犹如嵌在理论与实践不平衡的人类历史命运这个没有主体和目的的过程中的蚌珠,一旦以“客观后果”的名义实现,哲学便不再是主观意识的体系化生产,而是交给群众去支配的武器。这便是“来日方长”的意思。阿尔都塞不同意拉康说的“信总是会送到收信人手中”,但他却说:“只要你有勇气在虚空的静默中高声说话,就会有人听到。”(239页)就是说,总是有客观的后果,但人们并不能主观地设定它:这个排除了一切意识形态作用的世界,阿尔都塞晚年用伊壁鸠鲁的语言称之为“虚空”。