霍桑的遗恨

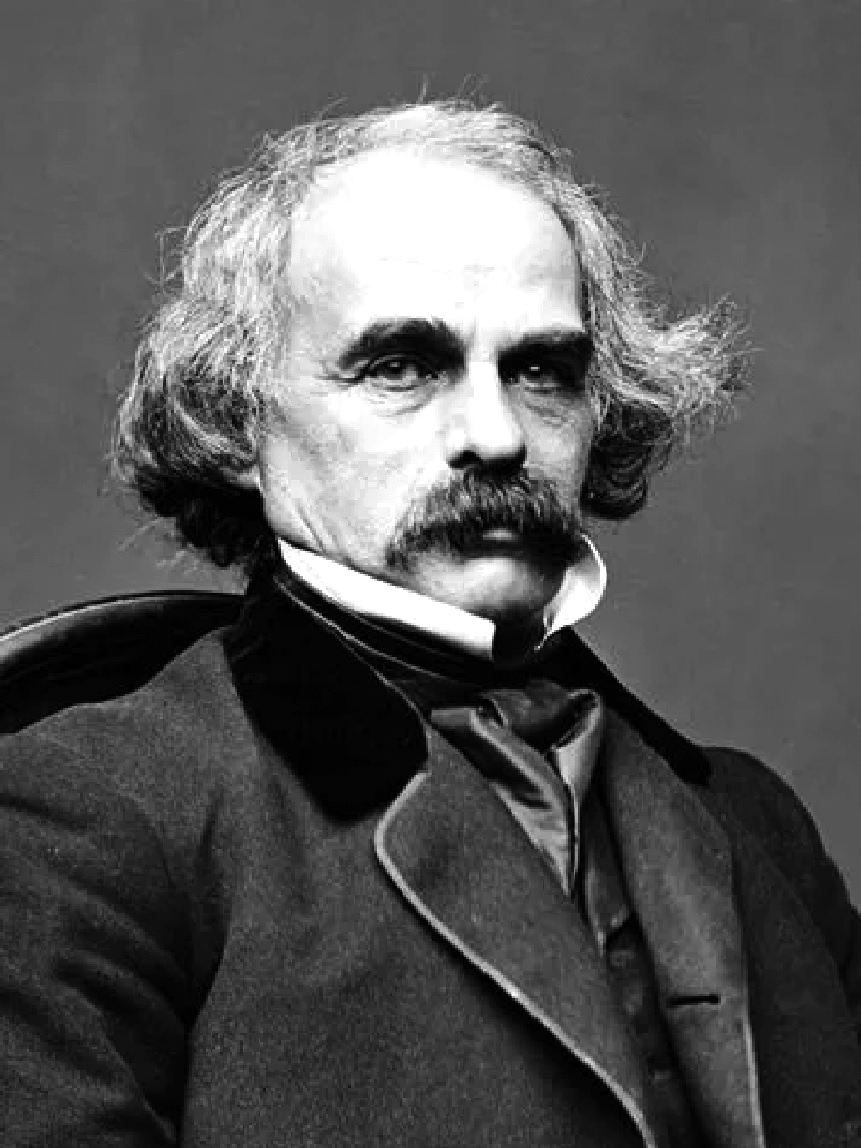

小说家霍桑以《红字》《七角楼房》《福谷传奇》《牧神雕像》等四大罗曼司名垂青史,但鲜为人知的是,由于家庭、社会环境及个人原因,他晚年筹划的另外四部罗曼司却无一能够完稿,这也成为他平生最大的遗恨。

霍桑的成名与出版商詹姆斯·菲尔兹密不可分。1849年大选后,在塞勒姆海关任职的霍桑被无端解聘,沦为“政党分肥制”的牺牲品。无数热爱文学的美国民众为他鸣冤叫屈——厚颜无耻的美国政府怎能如此虐待一位堪与莎士比亚比肩的文学天才?当时名人如评论家戴金克、报人奥沙利文(“显然天命”的首倡者)、历史学家班克罗夫特等纷纷为之奔走,呼吁社会各界施以援手。在此情势下,波士顿出版商菲尔兹敏锐地嗅察到商机,决定亲自登门拜访——而这一次拜访,彻底改变了霍桑的命运。

菲尔兹是畅销作家霍雷肖·阿尔杰小说人物从寒微到发达的现实版。菲尔兹前往塞勒姆,在霍桑家中与之会晤,对作家的境遇表示愤慨,临别则不经意提出:假如作家有合适的手稿,他本人将十分乐意编辑发行(且保证印数不低于2000册)。碰巧,霍桑手头有一部成稿。菲尔兹在火车上一口气读完手稿,第二天又乘车返回塞勒姆,决定立刻出版此书。霍桑原先的计划是以海关经历为题材创作一部短篇故事集,但这一计划遭到菲尔兹否决。理由是,短篇故事很难挣钱,市场最青睐的是长篇。鉴于单篇的篇幅不够,在菲尔兹建议下,霍桑将原来的“海关”一文稍加扩充,作为序言置于书前。

对于菲尔兹的提议,霍桑一开始未免心怀隐忧。“假如‘红字’独立成篇(当时最后三章尚未完成),会不会显得过于阴郁?”霍桑在信中说,“因此最后只能交给你来决断。”事实证明,菲尔兹的市场判断绝对精准。《红字》的出版成为霍桑文学生涯的转折点。它不仅创下菲尔兹公司的销售记录,甚至在大洋彼岸也创造出惊人的销售业绩——几乎追平三年前《简·爱》(1847)在伦敦文学市场的畅销记录。对于菲尔兹的勉励和帮助,霍桑深表感激。他在致菲尔兹的信中坦言:“我迄今为止的文学成就,一切皆归因于你。”事实上,在差不多同一时期,除了霍桑,菲尔兹还签下了朗费罗、爱默生、梭罗等一批新英格兰作家。但与其他人不同,他与霍桑签署的是独家代理版权(凭借这一纸协议,出版商可以单卷本或多卷本,精装本或平装本,单行本或文选等各种方式出版霍桑作品)——换言之,只要霍桑保持市场号召力,出版商便能保证财源滚滚。1860年代,即使霍桑远赴英伦出任领事,公司仍为他随时提供预支,看中的正是作家的“预期收益”。

1851年推出的《七角楼房》是霍桑第二部罗曼司,该作一举奠定霍桑美国一流作家的地位,而菲尔兹在本书装帧设计方面的努力可谓居功甚伟。当然,菲尔兹的这一番良苦用心最终也获得了市场回报。尽管本书定价不菲,但出版两年内连续加印,累计印数超万册,霍桑本人也一跃而成蒂克诺和菲尔兹公司榜单上排名第二的畅销作家(仅次于朗费罗)。

为了进一步提高霍桑知名度,菲尔兹不定期举办文学沙龙,并与当时权威文学期刊编辑保持密切联系,竭尽全力要将霍桑从小有名气的短篇作者打造为一流的签约作家,其中一个重要的策略就是敦促作家专攻长篇(罗曼司)——霍桑本人由此也实现了文学市场的成功“转型”。

1852年,受到《红字》市场成功的鼓舞,霍桑以10年前“布鲁克农庄”的亲身经历为题材,创作《福谷传奇》,据说其中的男女主角分别影射爱默生和富勒。评论界对小说丰满的人物塑造和高超的艺术手法大多持肯定意见,但菲尔兹却不无担心:由于过于贴近现实,容易引起争议,从而影响销量。他在信中劝告霍桑“最好远离现实题材”,最好“不要冒犯读者的情感”——日后菲尔兹强烈反对霍桑在历史随笔中探讨奴隶制存废,显然基于同样的考虑。

对于菲尔兹的商业天赋,霍桑大为感佩——尽管有时并不完全赞同。比如梭罗去世后,菲尔兹在第一时间购得市面上所有尚未售出的《在康科德和梅里马克河上一周》,拆封后重新包装,换上菲尔兹公司商标,号称是该书的新版(第二版)。这种跟风式的商业投机固然大获全胜,但在文人霍桑看来,未免胜之不武。再比如,出于鼓励和宣传的目的,菲尔兹在听闻霍桑新的写作构想之后,时常未经后者同意,便在《大西洋月刊》等主流媒体刊登“预告”,令作家压力倍增——霍桑晚年《多利弗罗曼司》等几部作品始终未能如愿完成,显然与这种无形压力不无关系。

1853年,霍桑在老友皮尔斯总统提携下荣任利物浦领事。除了5000美元年薪,还有数目不菲的津贴;上任不久,霍桑又成功获取曼彻斯特领事一职,年薪3000美元,穷困大半生的作家至此终于能够扬眉吐气。1857年,霍桑领事任期结束,举家重返康科德。不久,由于健康原因全家移居意大利,先后寄居在罗马和佛罗伦萨。做出这一决定,多半也是受到菲尔兹的影响——后者劝慰霍桑:意大利游历不仅可以放松身心,也可以为下一部罗曼司搜集素材。1860年,霍桑一家自意大利返美。同年,出版颇具异国情调的长篇小说《牧神雕像》——这也是霍桑生前完成的最后一部罗曼司。根据菲尔兹建议,该书部分章节首先在《大西洋月刊》连载,不仅引发读者好奇心,起到口耳相传的广告效应,在评论界也赢得一片好评。

此后不久,作为美国罗曼司这一体裁的发明者,霍桑突然发现按照市场的要求,他已无力驾驭罗曼司的创作。无论是计划中的《赛普提米乌斯·费尔顿》还是已经着手的《多利弗罗曼司》,他都无法完成。霍桑为此感到极端苦恼,一度怀疑自己创造力枯竭,再也写不出像样的东西。同时,更感觉自己有愧于菲尔兹的善意和慷慨之举——尽管在他生前的书信往来中,霍桑已不止一次表达过感激之情。

当然,出版商也没有辜负霍桑的期望。即便在霍桑身后,菲尔兹仍在不遗余力地编辑、整理和出版他的作品,试图最大限度地保障霍桑家人的经济收入来源——因为这也是作家晚年时常担心的一个问题。但不幸的是,作家的担忧最终还是转变为现实:作家去世不久,霍桑夫人怀疑菲尔兹公司一直暗中克扣霍桑的版税,要求查看公司往来账目,并最终与菲尔兹对簿公堂(结果证明霍桑夫人的猜疑纯属子虚乌有)。但经此一役,霍桑妻子与该公司反目成仇——日后霍桑之子朱利安在回忆录中绝口不提菲尔兹——令人扼腕。事实上,霍桑夫人控告菲尔兹也是情非得已,因为经济状况太过窘迫——霍桑一生勤勉著述,版税稿酬收入不菲;三度出任公职,薪资也令人艳羡,但纵观其一生,却始终未能摆脱个人及家庭经济压力。长期的经济压力,在很大程度上,不仅影响了作家的个人生活,也影响了作家的文学创作。

众所周知,1851年《红字》发表是霍桑职业生涯的转折点。由此霍桑得以跻身于美国著名作家的行列——不仅能获得各种出版优惠,而且版税远高于普通作者。此后十余年间,霍桑佳作迭出,稿酬版税源源不断,从根本上改善了全家的经济状况。1857年,霍桑怀揣驻英领事任期中的大笔积蓄(约两万美元),返回美国。按照他的设想,此后可以过上无忧无虑的幸福生活。

但回国之后的生活并非如他想象:已经适应了英国都市的温润气候,再回到寒冷的新英格兰,导致霍桑的健康状况急剧下降”。对此,医生开出的良方是去温暖的地中海旅游休闲。于是,霍桑决定在完成“路边居”的翻修改造工程后,携全家前往意大利,先后在佛罗伦萨和罗马等地游历近两年时间——而促使霍桑返国的一个重要原因,据他在与友人书信中坦承,乃是因为“再次感受到经济压力”。

正如爱伦·坡的贫穷“令他对市场更为敏感”,霍桑亦是如此。早年由代笔“枪手”转入童书写作,因为后者市场效益明显。1860年,霍桑生前最后一部罗曼司《牧神雕像》在英国版权收入高达600英镑,但同时不得不接受对方严苛条款(书名改为《变形》,并且全书要拆分为上中下三卷)。凡此种种,不难见出,尽管霍桑时常以一种超然物外、“反市场”的姿态出现,但纵观其长达三十余年的创作与出版经历,毋宁说这乃是一种更为高明的市场策略,“因为他从未离开过商业市场,而是一直与之紧密相连”。在此过程中,霍桑不仅娴熟利用了其在文坛的人脉资源(编辑、评论家、出版商),甚至也巧妙借用了其亲友在政坛的影响和威望。《北美评论》的编辑朗费罗、霍姆斯、洛厄尔不仅出身名门,而且学识渊博,在文坛影响力巨大——朗费罗等人书评发表后,霍桑顿时摇身一变,成为文坛瞩目之人。而霍桑本人之所以刻意强调“最不知名的作家”身份,一方面是浪漫派作家常见的“自我包装”术,另一方面也是由于他竭力想要掩藏其市场成功背后的力量——那是商业资本与政治的合力。

在此期间,迫于家庭经济状况和现实压力,霍桑不得不采取向市场妥协的策略。以他为老友皮尔斯的总统竞选作传记为例,从立项到出书,前后不过三个月,与他向来字斟句酌、精思附会的风格迥异,明显是为抢夺市场。他屡次向担任麻省教育秘书的霍勒斯·曼毛遂自荐,要求将儿童故事及神话改编纳入公共学校的阅读书单,也正是看中后者的市场潜力。然而,对作家而言,市场却无异于一柄双刃剑:它在给作家带来名利的同时,也会或多或少要求作家做出牺牲。当初,由于担心《七角楼房》像《红字》一样,色调“过于阴暗”,霍桑自觉地在小说结尾添加了几抹“亮色”,目的在于“让读者更容易接受”。如此小小的改动可能无伤大雅,但在另外一些情况下很可能对作品的艺术性造成极大影响。以《牧神雕像》为例,批评家早已指出该书结构松散、篇幅过长(共50章,相当于前两部罗曼司的总和),其中若干风土人情及景物描写与人物及情节发展毫无关联,与此前作家严谨细致的风格截然不同——因为这是根据英国出版商的合同条款“定制”的小说:作家收获的是600英镑,但牺牲的却是作品恒久的艺术性和美感。

评论家往往将本书的“败笔”归因于霍桑对意大利文化“过于着迷”,故而不肯删减冗余部分;也有人归因于霍桑更擅长景物素描,而拙于人物刻画;更有人归因于当时霍桑与索菲亚婚姻关系紧张,霍桑始终被“罪恶”或“原罪”所困扰,因此难以专注于创作。但很少有人意识到:这是一部“商业图书”,是资本、法律文书和市场力量共同作用的结果。似乎大家都误以为霍桑是在一片“经济真空”中写作,浑然忘却强大的、不可抗拒的商业合同书对作家的束缚。事实上,文学与市场到底应是何种关系?身为作家又该当如何取得平衡?这是霍桑的难题,也可以说是古往今来所有作家必须面对的难题。

值得注意的是,以往批评家在谈到霍桑未完成的四部罗曼司——《祖先的足印》《格里姆肖》《赛普提米乌斯·费尔顿》和《多利弗罗曼司》时,往往归因于霍桑本人健康状况不佳以及内战的突然爆发,或是由于“作家创造力枯竭”;也有人认为是他心爱的女儿乌娜突发疾病最终不治而亡扰乱了他的心智,或是由于他忙于社交而耽误了创作;还有批评家指出,随着以豪威尔斯为代表的现实主义流派崛起,霍桑的罗曼司已很难适应时代的变化——1861年5月,霍桑本人在致出版商信中便坦言:由于战争的蔓延,他担忧罗曼司的销路可能会大受影响。

但事实上,正如霍桑在他的日记中所言,主要原因还在于几部长篇在手,同时并进,难免相互干扰,线索凌乱,导致未能毕其功于一役。以《祖先的足印》为例,霍桑的本意是要向读者奉献一部拿得出手的长篇——对比英美两国历史文化的根源及其流变,并以此证明自己无愧于当世第一小说名家的称号。然而迫于家庭经济压力,他不得不变更计划,将这一杰作化整为零,在菲尔兹主编的《大西洋月刊》陆续发表:1860年10月,“彭斯遗踪”;时隔不到一年,“近访牛津”;两个月后,则是“老波士顿朝圣”。到1862年10月“利明顿温泉”刊载,霍桑内心明白不仅《祖先的足印》无法完成,就连同步构思的《格里姆肖》也难以为继——因为“利明顿温泉”使用的正是《格里姆肖》的素材。1863年1月,霍桑在致菲尔兹信中说,这是他奉上的该系列最后一篇,“篇幅冗长——因为有些话不说出来,恐怕没有机会再说”。正如评论家指出的,这些由于预支稿酬而不得不仓促推出的短篇小说,不仅“浪费了作家的创作主题,而且耗散了他的创作精力——而这两者本来应该为长篇罗曼司而储备”。霍桑本人屡次尝试将《大西洋月刊》上刊载的短篇加以整合(更名改姓,并调整人物关系),可惜始终未能如愿。

早在1840年,霍桑便曾提及他心上存有“千千万万的幻影”——皇皇十数卷的《霍桑全集》包括100多个短篇,而这只不过是他日记里大量构思草稿中极少的一部分。正如他的友人富勒所说,“在(霍桑)那个构思的海洋里,我们看到的只是几滴海水。”另一位友人爱默生也认为作家霍桑远没有发挥出他的创作潜力。从霍桑晚年的遭际不难看出,文学市场具有波德莱尔所谓的“双面性”:它能成就名利双收的光鲜景象,同时也会榨取并耗尽作家的才情。一个不肯出卖良知向市场屈服的作家,一个毕生孜孜以求的“完美主义者”(亨利·詹姆斯语),结局只能像霍桑一样抱憾终生。正如霍桑本人在未竟的《多利弗罗曼司》结尾所言:“他有机会选择死亡,然后毫不犹豫地做出了选择。”——从这个意义上说,霍桑的遗恨是他个人的悲剧,也是他所处时代的悲剧。