胡适《南行杂记》手稿本出版

编者按:2021年,中贸圣佳国际拍卖有限公司征集到胡适的《南行杂记》手稿,手稿中主要记录了胡适一九二五年九月下旬至十月上旬应武昌大学和武昌商科大学的邀请,去武汉演讲时的一段经历。这本手稿的现市弥补了先前胡适日记出版中的缺漏和不足,对于20世纪中国的文史研究具有重要的价值及意义。

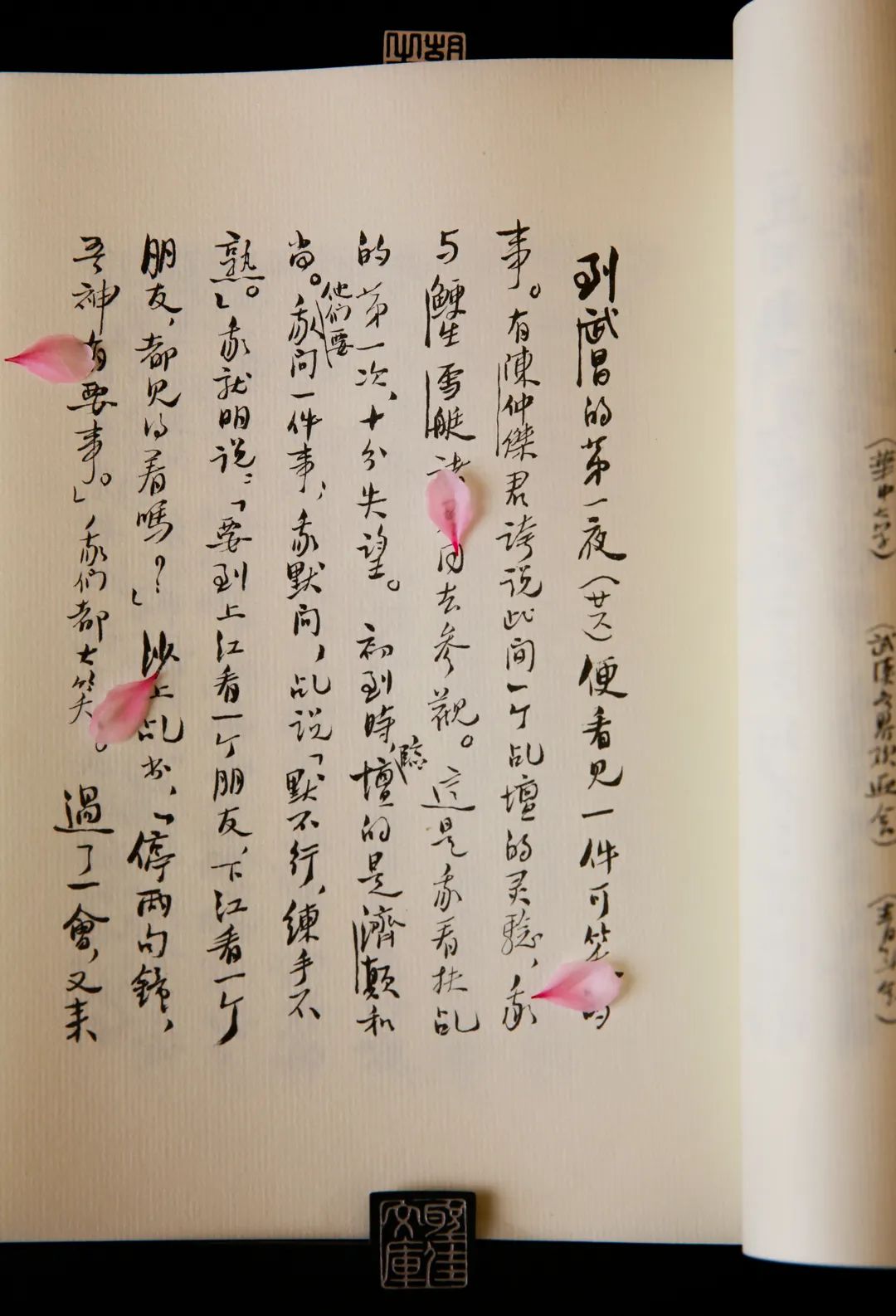

2022年是胡适先生逝世的60周年,拍卖公司决定将手稿《胡适的南行杂记》影印,邀请辛军、席云舒担任主编,并由商务印书馆出版发行。这套书书匣装帧,一函两册,其一为胡适手稿原件复制本,完全按照原册一比一进行复制,全文无删减,细致到铜钉,纸张,附页粘贴,几乎完全保存了胡适的《南行杂记》手稿的本来面目,使得广大读者能够近距离窥得手稿原貌,殊为难得。其二为胡适《南行杂记》的研究论文一册,由席云舒、赵靖怡、林建刚、马文飞,陈通造数位专家对胡适原稿进行全方位系统研究,将所得学术成果集成一册,为广大学者研究胡适生平提供了宝贵的借鉴与参考。

经《胡适的南行杂记》主编席云舒授权,中国作家网特遴选《胡适的南行杂记》序言及相关手稿图片发布,以飨读者。

《胡适的〈南行杂记〉》序

◎席云舒

今年八月初,我的朋友、著名收藏家王鹏先生告诉我,中贸圣佳国际拍卖有限公司征集到了一批胡适的手稿,其中含有胡适一九二五年的《南行杂记》。我听了非常高兴!《南行杂记》的内容已分别收入安徽教育版《胡适日记全编》(第四册)、《胡适全集》(第三十卷,日记一九二三—一九二七)和联经版《胡适日记全集》(第四册)里,这三个版本的日记都是曹伯言先生整理的,由于当时是根据影印件整理,有些文字识读难度较大,尤其是《南行杂记》里贴的一些剪报,有不少文字未能识读。联经的版本纠正了安徽教育版的一些错误,但仍留下了一些遗憾。

《南行杂记》是胡适一九二五年九月下旬至十月上旬应武昌大学和武昌商科大学的邀请,去武汉演讲时所记的一本杂记。一九二五年胡适留下的日记极少,《南行杂记》是这一年保存的最为完整的一段记录,但它不是以日记的形式,而是以杂记形式记录的。学界对胡适这次武汉之行及相关演讲研究得不多,主要是资料不足的缘故。根据马文飞博士和陈通造博士的研究,一九二五年的这次南行,对于一九一七年以来因倡导文学革命和白话文运动而成为青年领袖和学界领袖的胡适来说,几乎可以说是他和更为激进的青年分道扬镛的一个分水岭,我们不妨形象地概括为“青年向左,胡适向右”。

进入二十年代以后,文学革命和白话文运动已初步取得成功,胡适的学术研究重点转移到“整理国故”上。这个时期他的“整理国故”的最大成绩,是做了大量古典白话小说考证。他希望以此来为白话文学寻找历史的根据,把明清以来的白话小说确立为文学的正宗,从而进一步巩固白话文学的基础。在政治上,他主张渐进改良,“多研究些问题,少谈些主义”,他并不相信某种“主义”能使一切问题得到根本的解决。他在《努力周报》上讨论“联省自治”,提出“好人政府”主张,但在当时军阀割据的局势下,这多少也只是一种“书生论政”。在对待学生运动问题上,他认为学生运动只是“变态的社会里一种不可避免的现象”,“社会若能保持一种水平线以上的清明,一切政治上的鼓吹和设施,制度上的评判和革新,都应该有成年的人去料理;未成年的一班人(学生时代的男女),应该有安心求学的权利,社会也用不着他们来做学校生活之外的活动。”[一] 学生的主要任务是学习,他们只有在书斋里学好科学文化知识,将来才能成为国家建设的人才,因此他反对学生延宕学业而从事于街头运动。

一九二二年和一九二四年爆发了两次直奉战争。第二次直奉战争,冯玉祥发动“北京政变”,直系战败,冯玉祥驱逐溥仪出宫,段祺瑞政府召开善后会议,电邀孙中山北上,但孙中山不久后在北京病逝。由于胡适一九二二年曾进宫见溥仪,引起过轩然大波,溥仪被逐出宫后,胡适又写信给外交部部长王正廷,称:“我是不赞成清室保存帝号的,但清室的优待乃是一种国际的信义,条约的关系。条约可以修正,可以废止,但堂堂的民国,欺人之弱,乘人之丧,以强暴行之,这真是民国史上的一件最不名誉的事。”[二] 这段话实际上体现了他的契约理念,但经《晨报》节录发表后,不仅年轻人不能理解,周作人、李书华、李宗侗等人也写信给他,表示反对。一九二五年初,段祺瑞政府邀请胡适参加善后会议,胡适写信给安徽省省长许世英说:“会议式的研究时局解决法总比武装对打好一点。所以我这回对于善后会议虽然有许多怀疑之点,却也愿意试他一试。”[三] 二月十八日,他又因“临时政府今日无制止各方敌对行为的权力,则善后会议虽议决了无数尽善尽美的议案,将来也必无执行之希望”[四] 而退出了善后会议。这些都成为激进青年攻击他的口实。

一九二五年五月,上海发生了震惊中外的“五卅惨案”,英国军警当街打死数名抗议学生。其时南方正值第一次国共合作,国共两党立即号召工人罢工、学生罢课,展开反帝斗争。对于这一事件,胡适一方面与罗文干联名致信北洋政府外交部部长沈瑞麟,“要求各国定期召集修改八十年来一切条约之国际会议”,[五] 一方面多次发表演说,希望学生复课。八月,北京各校因反对章士钊担任教育总长而与教育部脱离关系,胡适则与陶孟和、王世杰等十七位教授联名反对北大卷入政争:“本校应该早日脱离一般的政潮与学潮,努力向学问的路上走,为国家留一个研究学术的机关。”[六] 胡适没有参与反对章士钊的宣言,同时又有金梁上溥仪奏折被揭诸报端,该奏折竟妄称胡适“为皇上所化”,反对者则称之为“清室复辟文证”,以此来批评胡适“拥护复辟”“倒行逆施”。这些批评显然是道听途说、捕风捉影,与胡适自己的主张相去甚远。

胡适并不支持学生的反帝运动。他认为中国的问题主要在于“贫穷”“疾病”“愚昧”“贪污”和“扰乱”,而不是帝国主义的侵略。[七] 一九三〇年,胡适发表了《我们走那条路》之后,有著名的“胡梁之问”。梁漱溟认为“疾病,愚昧,皆与贫穷为缘;贪污则与扰乱有关;贫穷则直接出于帝国主义的经济侵略;扰乱则间接由帝国主义之操纵军阀而来:故帝国主义实为症结所在。”[八] 胡适则反问:“帝国主义者三叩日本之关门,而日本在六十年之中便一跃而为世界三大强国之一。何以我堂堂神州民族便一蹶不振如此?”[九] 胡适一直主张“充分的现代化”、全心全意地学习西洋先进文明,但国内的文化保守主义者则坚持在维护传统文化的基础上“选择性地吸收”西洋现代文明,胡适与文化保守主义者在这个问题上的论争,从他留学归国后直到三十年代,几乎没有停止过。但“五卅惨案”引发的反帝爱国运动中,很多人认为反帝不仅要反对帝国主义的经济侵略,也要反对帝国主义的文化侵略。持这种观点的人,却不是传统的文化保守主义者,而是新兴的民族主义者,是青年。以反对帝国主义的文化侵略为由,而把西洋先进文明拒之门外,显然跟胡适主张的全心全意学习西洋先进文明相冲突,因此这也是胡适所不能同意的。

这一年五月,胡适五岁的女儿素斐病死,他心情极为悲痛,国内的局势也使他无法安心从事学术研究。此时新任武昌商科大学校长的郭泰祺邀请胡适的北大同事王世杰担任该校教务长,王世杰策划了武昌大学和武昌商科大学联名邀请胡适、周鲠生、马寅初赴鄂演讲之旅。因此,这次南行,对胡适来说既是散心,也是摆脱北京种种政治旋涡的一次旅行,这就是一九二五年胡适武汉之行的历史背景。当然,他的武汉演讲仍在宣扬自己的一贯主张。

胡适在武汉做了一次即席演讲和十三次正式演讲。九月二十八日晚上,两大学教授公宴上发表的即席演讲,他谈的是“五卅事件”;十三次正式演讲一共讲了十一个题目,其中包括三个学术演讲(“新文学运动的意义”“谈谈《诗经》”“中国哲学史的鸟瞰”,共四场),五个关于教育的演讲(“读书”“中学国文”“学校市”“教会教育”“道德教育”,共六场),一个公共演讲(“新文化”)和两个关于时局的演讲(“文化侵略”和“谈谈政治”)。为了胡适等人的这些演讲,武昌大学还曾组织过一个十三人的记录团,原本打算把胡适、周鲠生、王世杰、马寅初的演讲全都记录下来整理出版,但不知为何,最后只出版了第一辑周鲠生的演讲。

无论是《南行杂记》中所记,还是当时报纸的报道,他的这些演讲都受到了武汉几所大学师生的热烈欢迎。《南行杂记》里说:“这回几次讲演,听众是再好没有的了。每次都是人满的,并且一个半钟头之中绝少先走的。十月三夜演讲时,大雨如注,我讲了一点三刻,听众不散不乱,所以湖北学生界对我的态度,是很好的。”上海《时事新报》亦有报道:“上月二十九日为武大、商大聘请演讲第一日,地点在武大讲演厅。上午九时,为胡适讲‘新文学运动的意义’,下午四时,为周鲠生讲‘中国国际地位’。听众除该两校师生外,外界凭券入座,两次各有三千余人,洵一时之盛也。”[十] 武昌大学演讲记录团成员高启圭,后来也在回忆文章《忆民十四暑期学术讲演会》中,记述了胡适演讲的盛况。[十一]

但是《南行杂记》里粘贴的多张剪报,显然反映了另一种情形,这些报刊上登的都是对他的漫骂,谩骂的内容无外乎上文所说的几条。这里或可揭示一个事实,就是武汉几所大学听讲的绝大部分学生对他都是欢迎的,但那些报刊的背后,大都有各种组织的支持。根据陈通造博士和马文飞博士的考证,这些组织就包括当时正在领导反帝运动的国共两党。胡适此时虽然还没有失去青年,但一年以后他去欧洲和美国,等到一九二七年五月他回国时,国民党北伐已经成功,并开始大规模清党,第一次国共合作破裂,青年纷纷“左”转,与胡适所坚持的渐进改良道路的分歧越来越远。

无论如何,这是一个值得进一步研究的问题。

接下来谈谈这本书的情况。八月底,王鹏先生把《南行杂记》的手稿高清照片给了我,希望我找几位朋友写点文章,我就找了林建刚、陈通造、马文飞三位博士各写了一篇,他们都在胡适研究领域长期耕耘,对相关史料十分熟悉。我上文所述,主要是整合他们三人的观点并略有发挥。同时,我和我的硕士研究生赵靖怡开始查找胡适武汉演讲的相关资料。这些演讲有一部分记录稿已被安徽教育版《胡适全集》、北大版《胡适文集》和“中研院”版《胡适全集·胡适时论集》收录。我们又在East View 中文报纸数据库、国家图书馆“近代报刊数据库”、上海图书馆“全国报刊索引”等大型数据库和北京大学图书馆找到多篇从未被任何文集收录的胡适这次南行演讲记录稿,我们把它整理出来,以供读者参考。胡适在《南行杂记》中说过,他在武汉的演讲都是讲的旧题、用的旧稿,但有所修订,因此,实在找不到武汉演讲现场记录稿的,我们就收录了距他武汉演讲时间最近的旧稿录呈,有稍晚于武汉演讲的同题演讲稿也一并收录。

关于《南行杂记》本身,我们按照手稿本高清照片重新录入并做了校对,以前各种版本未能识读的文字,也已识读完全。手稿第四六、四七面,本来贴着一张剪报,但剪报后来被撕下,此前各种版本的《胡适日记》里都缺少这张剪报的内容,我们根据相关材料考证,发现这张剪报的内容就是胡适《〈海上花列传〉序》里的一段引文,我们根据《〈海上花列传〉序》的引文,对这张剪报的内容做了还原和补充。《南行杂记》手稿本的最后,还贴有文公直写给胡适的一封信,以前各种版本均未收录,我们也将其附录在《南行杂记》的正文之后。因此,这个版本的《南行杂记》是最为完善的一个版本。

希望这些材料的问世,能对胡适一九二五年武汉之行的研究有所推进。

是为序。

二〇二一年十月十日

注释:

一、胡适:《我们对于学生的希望》,见《胡适全集》(第二十一卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第220页。

二、《胡适致王正廷》,见《胡适全集》(第二十三卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第387页。

三、《胡适致许世英》,见《胡适全集》(第二十三卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第398页。

四、胡适:《退出善后会议》,见《胡适全集》(第二十一卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第341-342页。

五、《罗文干、胡适致沈瑞麟》,见《胡适全集》(第二十三卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第407-408页。

六、《致北大同事公函》,见《胡适全集》(第二十三卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第410页。

七、胡适:《我们走那条路》,见《胡适全集》(第四卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第458页。

八、梁漱溟:《敬以请教胡适之先生》,见《胡适全集》(第四卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第467页。

九、胡适:《答梁漱溟先生》,见《胡适全集》(第四卷),合肥:安徽教育出版社,2003年,第484页。

十、《胡适在鄂讲演新文学运动》,载《时事新报》,1925年10月6日第二张第一版。

十一、高启圭:《忆民十四暑期学术讲演会》,原载《学府纪闻:国立武汉大学》,台北:南京出版有限公司,1981年,第223-230页。