重读《秋夜》:革命风潮转换中的文学与“汉字”问题

原标题:革命风潮转换中的文学与“汉字”问题 ——《秋夜》“棗”字释义

2015年人民文学出版社《野草》插图本书影

内容提要 在《语丝》初刊的《秋夜》版本中,当下通行的简体“枣”字原为“棗”,其“一株是枣树,还有一株也是枣树”的句法乃“拆字造句”的游戏笔墨。在《秋夜》第四段,鲁迅对“棗树”进行了密集而复沓的书写,并在“语言反刍”中将其锤炼成具有实感的诗学物象。但生成的“棗树”并未融汇于“秋夜”整体的意境,反而对“秋”及其背后的诗学予以彻底颠覆。“棗树”最终定格为与“荆棘”呼应的“刺”的形象,由它所表征的“自我”既呼应着“大革命”时期激进青年群体对“刺的文学”的追求,又复现着鲁迅自身在晚清“民族革命”时期“争天拒俗”的“摩罗诗力”。

关键词 《秋夜》;《野草》 ;枣树;汉字;文学革命

在新时期以来的鲁迅研究史潮流中,鲁迅作为研究对象的意涵一直在不断变化——人们先是从对其“思想”的关注转向对其“文学”的解读,又从“文学”的解读深入到“文章”层面的阐释。在后一个转向中,日本学者木山英雄的《文学复古与文学革命》一书起着极其重要的作用,他以“文章”剥离作为“外在之物”的“思想”和“观念”而聚焦于“语言的机能”,即“以对于笔这一工具的极具限定性的功能与宿命的自觉来从事艺术、学问、政治”[1]。与木山相呼应,中国学者从“文章”和“语言”层面对鲁迅文学乃至“新文学”发生问题的探讨也在诸多层面上取得了进展[2]。本文对鲁迅《秋夜》的讨论也试图循此一理路展开,并尝试聚焦在“汉字”这一更基本的语言单位上。

一 “拆字造句”的游戏笔墨

“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”这是《秋夜》的首句,也可视为鲁迅《野草》系列写作的发端之句。李长之非常厌恶这个句子,他在1935年出版的《鲁迅批判》中断言:“至于那种‘墙外有两株树,一株是枣树,还有一株,也是枣树’,我认为简直堕入恶趣。”[3]当然,大多数《野草》研究者并不赞同李长之的“恶趣说”,他们还是会被“一株是……还有一株也是……”的句式所吸引,也由此生发出不少极具创见的阐释[4]。但少有人思考的是,为什么当时的青年批评家李长之会对“一株是……还有一株也是……”的句式如此嫌恶,而那种令他感到不适的“恶趣”究竟意味着什么?

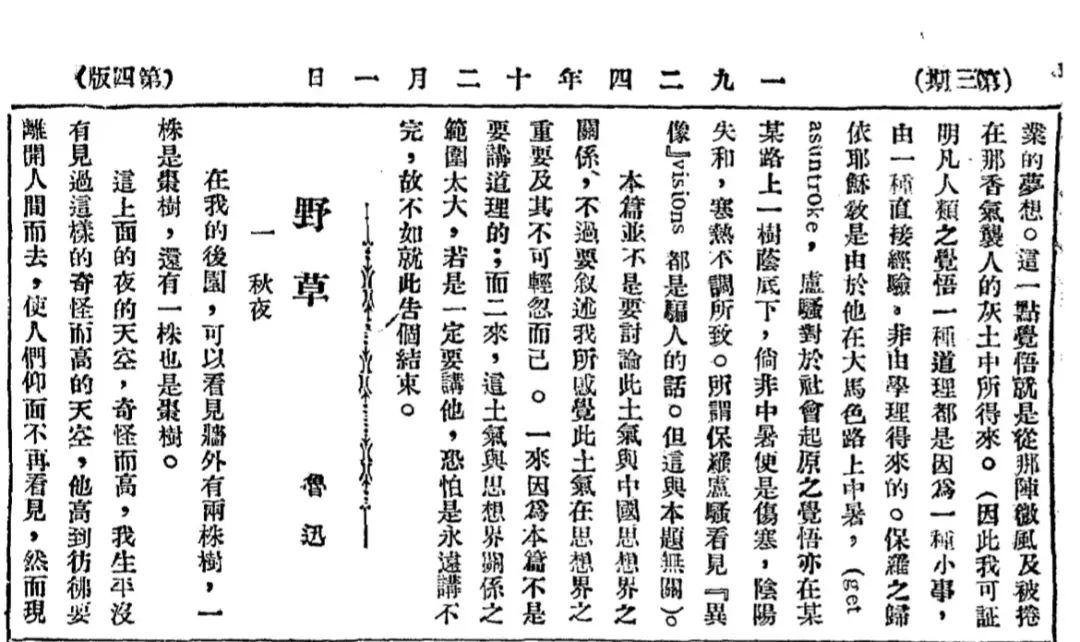

《秋夜》写于1924年9月15日,发表于12月1日《语丝》周刊第三期。与当下通行的版本相比,《语丝》初刊本《秋夜》存在文字繁简上的差别——当下通行的简体“枣”字在当时实为繁体的“棗”。

《野草·秋夜》初刊本,《语丝》第三期第四版,1924年12月1日

“枣”是晚近才出现的俗字,它在晚清以降的简化字运动中才被正式列为“棗”的简体字,并于1935年被国民政府教育部颁布的《简体字表》收录[5]。不过,“枣”在现代时期始终未能通行于教育、出版等领域——当时各个版本的鲁迅作品皆作“棗”字,甚至在20世纪30年代鲁迅本人的手稿中,也写作“棗”而非“枣”。

许慎《说文解字》将“棗”归入六书中的“会意”:“棗,羊棗也。从重朿。”[6]对这种“比类合谊,以见指撝”的构字法,鲁迅当然不会陌生。早在日本留学时期,鲁迅即在民报社听章太炎讲授《说文解字》,同时期在《河南》杂志发表的文章也“喜欢做怪句子和写古字”[7]。章太炎的“小学”在相当程度上塑造了鲁迅对“文字”敏锐的感觉,而由此形成的“积习”也成为鲁迅各类书写文本中不可忽视的维度。夏丏尊即提及:“鲁迅在浙江两级师范学堂讲授生殖课时,也采取了一些特殊处理手段。他用‘也’字表示‘女阴’,用‘了’字表示男性生殖器,用‘幺’字表示精子。”[8]而介入新文学写作后,鲁迅的“积习当然也不能顿然荡除”[9],无论是公开的作品还是私下的尺牍都不乏字形衍生的戏笔:以“鸟头先生”影射顾颉刚(《理水》),以“宴之敖者”暗示“兄弟失和”的隐情(《铸剑》),以“隶书的一字”状胡须之貌(《说胡须》),甚至将“租界”信手拆分成“且介”为杂文集命名(《且介亭杂文》),等等。或可由此推测,鲁迅后园墙外固然存在两株枣树,但“棗树”的实物实景之所以写成“一株是……还有一株也是……”的奇诡句式,却极可能与“棗”字“重朿”字形所引发的巧思有关。简而言之,《秋夜》的首句,或者说整个《野草》的写作发端,乃是一笔“拆字造句”的游戏笔墨。

在晚清和五四时期,鲁迅对“文字”尤其是“字形”的态度、观念及书写实践存在极大的差别。在1908年前后,受章太炎影响的鲁迅处在与“汉字革命”对立的位置上,他的《破恶声论》也有对吴稚晖等人“同文字”[10]主张的批评。

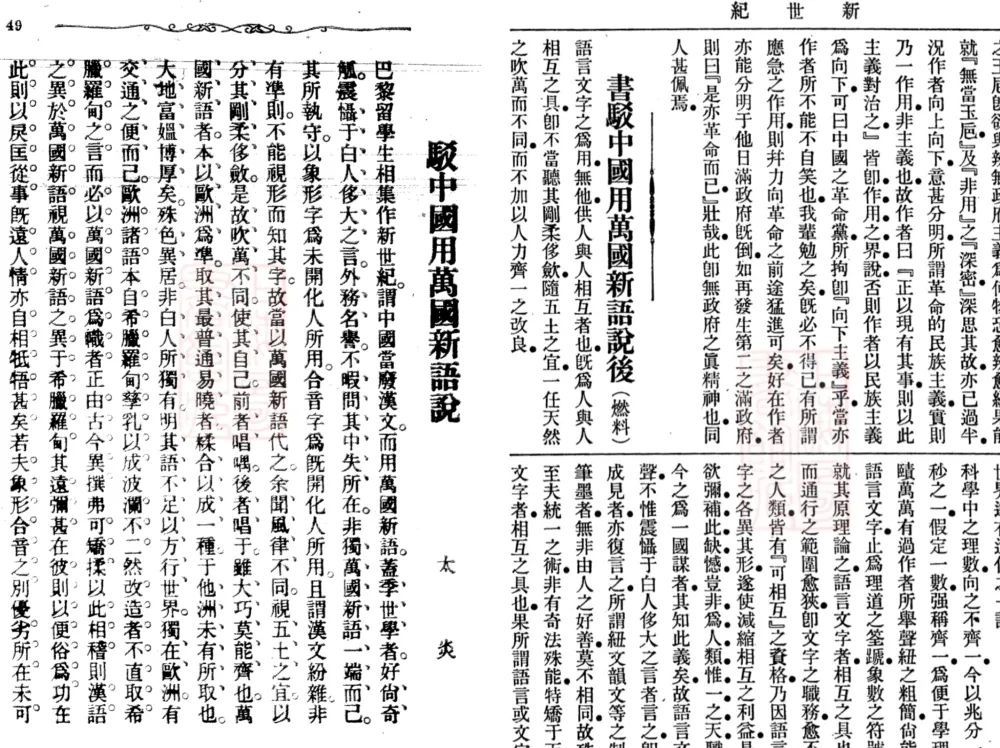

1908年,章太炎和吴稚晖等人就“万国新语”问题展开论战,图为章太炎《驳中国用万国新语说》和吴稚晖《书驳中国用万国新语说后》,分别发表于该年《民报》21期和《新世纪》第57期

但在1918年前后,同为章门弟子的《新青年》同人钱玄同抛出了“废灭汉文”的激进方案,这一方案借重了晚清时期《新世纪》的思想资源,而其“对于汉字的形体上的攻击”[11]也默认了吴稚晖等人“语言文字,止为理道之筌迹,象数之符号”[12]的“音本位”逻辑。在这一时期,鲁迅对钱玄同的方案持赞成态度,据钱1918年日记载:“独秀、叔雅二人皆谓中国文化已成僵死之物,诚欲保种救国,非废灭汉文及中国历史不可。此说与豫才所主张相同,吾亦甚然之。”[13]尽管这种“废灭汉文”的主张最终没有全面落实,但其核心逻辑还是渗透在“白话文”的书写实践之中,如傅斯年即指出:“中国文字,一字一音,一音一义,而同音之字又多,同音多者,几达百数。因同音字多之故,口说出来,每不易于领会,更加一字以助之,听者易解矣。”[14]在傅斯年看来,更具区分度的双音节的“词”将逐渐成为白话文表意的基本单位,而对“欧化句法”的强调,更使得“字”(尤其是“字形”)逐渐失去了与“意义”的直接关联。

不过,随着五四之后《新青年》阵营的分化和“新文学”愈发凸显的内部危机,始终投身书写实践中的鲁迅又重新聚焦于“新的文学语言”[15],而关于“字形”的层面也在鲁迅的意识中再度浮现出来。在1926年的《汉文学史纲要》中,鲁迅写道:“今之文字,形声转多,而察其缔构,什九以形象为本柢,诵习一字,当识形音义三:口诵耳闻其音,目察其形,心通其义,三识并用,一字之功乃全。”[16]由此可见,已经为“新文学”表意所弃置的“字形”还是在鲁迅这里获得了“形美以感目”的美育功能。《秋夜》对“棗”的“拆字造句”亦可视为鲁迅“有意识地发挥了语言的机能”[17]的生动例证。不过,五四时期兴起的“新文学”内蕴着严肃的“为人生”题旨,所以对深受其影响的李长之而言,这种“拆字造句”的游戏笔墨太过油滑了——所谓“恶趣”实际上正是被“新文学”严肃精神深恶痛绝的“旧文人趣”。但对彼时身处重重危机的鲁迅本人而言,这种“油滑”的“游戏笔墨”意味着他将自身的书写与观念性的“新文学”对峙起来,并由此种对峙生发出更“血肉化”的“新文学”形态。

二 “文字反刍”与物象锤炼

如果“一株是……还有一株也是……”是“拆字造句”的游戏笔墨,那么《秋夜》首句就只能理解为与“意义”暂时脱榫的纯粹“文字”,对此种“文字”的书写亦可视为木山英雄所谓“执著于手中所握之笔的移动”[18]。在紧接着的第二、三两段,“棗树”消失了,直到第四段才重新出现。在这只有两百来字的短小段落中,“棗树”被高度密集地书写,且呈现出明显的复沓结构——在看似重复的书写中,鲁迅不断对字、词、句予以微小但谨慎、严苛的调适。这种近乎“文字反刍”的书写表明,“棗树”并非“天空”和“小粉红花”那样的现成意象,毋宁说,对“棗树”的复沓书写乃是一个“意象化”的过程——对鲁迅而言,纯粹文字的“棗树”每一分实感的获得和每一点形象的生成皆充满着梗阻和滞涩。

首先值得注意的是“棗树”人称代词的变化。第四段开头第一句为:“棗树,他们简直落尽了叶子。”与前文的“天空”和“小粉红花”类似,人称代词的使用意味着鲁迅对“棗树”的书写也采用了“拟人”的修辞。不过,鲁迅对“棗树”人称代词的使用是不稳定的——第四段首句以复数的“他们”指代“两株棗树”,而在第三句中却变成了单数的“他”:“他知道小粉红花的梦,秋后要有春……”如果说复数的“他们”依然对应着《秋夜》首句“一株是……还有一株也是……”的文字,那么单数的“他”正意味着书写者鲁迅开始将现实世界中对应“重朿”字形的两株“棗树”合体为一个独立的、完整的诗学形象。鲁迅在下一句中迅速展开了对“棗树”形象的描摹,他“脱了当初满树是果实和叶子时候的弧形,欠伸得很舒服”。“欠伸”在中国古语中系“打呵欠、伸懒腰”之意,在此处则可视为一个向上舒展双臂的动作[19],经由“欠伸”这个动词的使用,两株“棗树”真正合体为一个拟人化的形象——“他”在“欠伸”时向上舒展的双臂也系“他们”所指代的两株“棗树”转换而来。

如果说“拆字造句”的游戏笔墨流露出鲁迅的文字“趣味”,那么对“棗树”的“文字反刍”则标识着他突破“趣味”文字的努力。这种努力首先指向了对“文字”现实及物性的恢复。具体来说,鲁迅对“棗树”的物象描写依托了晚清以降传入中国的现代科学(尤其是生物学)知识。在第四段对“棗树”的反复描摹中,鲁迅似在以“植物学之眼”扫描“棗树”的各个器官:叶子、果实、树干和枝杈。对这些不同器官的描摹,鲁迅的文字带有解剖图一般的精确性,也正是这种高度精确、极端细致的书写使得“棗树”并未生成浑然的诗学意象,而是呈现为科学意义上的“有机体”(即严复以“官品”所翻译的“organism”)。

晚清《格致新报》中关于植物学知识的介绍

而在恢复“文字”现实及物性的基础上,鲁迅也在借助这种具有现实及物性的“文字”重新建构“物”与“我”的关系。不过,在“物象”描摹上所依托的现代植物学知识导致鲁迅与“棗树”的“交感”不可能取径传统诗学意义上的“托物言志”。对鲁迅而言,被书写的“棗树”作为“物”并不是确定的,他的笔触只能在其各个器官之间游移、更迭,而由于各个器官作为“物”的质地和属性大不相同,基于它们依次生成的“棗树”整体意象和由其所表征的主体状态也存在巨大的差异。正因如此,鲁迅对“棗树”形象的塑造始终伴随着“物”“我”之间的磨砺和碰撞,以及基于这种磨砺和碰撞的反复锤炼。

第四段首先写到了“叶子”和“果实”的脱落过程:“枣树,他们简直落尽了叶子。先前,还有一两个孩子来打他们别人打剩的枣子,现在是一个也不剩了,连叶子也落尽了。” 在五四时期“新文学”的感觉构造中,“花”“叶”“果实”这类植物器官更具“有机性”,也常常成为新诗写作者表征“自我”的诗学意象,但在鲁迅笔下,它们却被视为修饰性的 “赘物”。在写及它们被“打”光、“落尽”后,“单剩”的“干子”凸显出来,成为生发“棗树”整体意象的基质。不过,“棗树”并未直接定格在“干子”上,书写对象随后从“干子”转移到了“枝”。鲁迅将“枝”更细致地分为两种:一是那“低亚着”的“几枝”,二是“最直最长的几枝”,“向下”与“向上”的维度带出了截然不同的“物象”属性和主体状态。

所谓“低亚着”的“几枝”“护定他从打枣的竿梢所得的皮伤”——“皮伤”为“棗树”赋予了肉身性的痛感,也成为“棗树”作为植物有机体的生命体征。但从“拟人化”的修辞效果上来看,“皮伤”的描述其实显得有些生硬。这种“痛感”描写的出现导致此前“脱了当初满树是果实和叶子”仿佛成了一段惨痛无比的受虐过程,而通过“欠伸”带出的“自在”和“舒展”在读者那里变得疑窦丛生,甚至打枣的“孩子”也开始给人以冷酷、粗蛮的感觉。这种更多表征人之生理状态的“痛感”过于强烈,它几乎强行灌注于“物”,而无法顾及“棗树”自身作为植物的客观属性——“皮伤”意味着“棗树”的植物纤维组织产生了它根本不可能拥有的神经性反应[20]。

与“低亚着”的“几枝”相比,“最直最长的几枝”却呈现出另外的形态,且与“天空”构成了尖锐的对峙:“默默地铁似的直刺着奇怪而高的天空,使天空闪闪地鬼䀹眼;直刺着天空中圆满的月亮,使月亮窘得发白。”

赵延年《野草·秋夜》插图

从修辞上来说,“铁似的”比喻与前文中拟人化的“皮伤”构成对照,后者是把植物的纤维组织比拟为动物的神经系统,而前者则是将其生命有机体的形象重新比喻为无机世界的金属物。在这里,鲁迅的书写似乎做出了某种抉择,他抛弃了“皮伤”带出的神经性的生命痛感,而选择用“铁似的”比喻为“棗树”赋予无机物世界的金属质地——暗沉、坚硬并且锋利。在接下来的段落中,相近的文字似乎在“重复”出现:“而一无所有的干子,却仍然默默地铁似的直刺着奇怪而高的天空,一意要制他的死命,不管他各式各样地䀹着许多蛊惑的眼睛。”区别只是在于,句子的主语从“最直最长的几枝”变回了“一无所有的干子”,由此,暗沉、坚硬且锋利的金属质地也内化于作为基质的“干子”上,而这“默默地铁似的”的“干子”则最终定格了“棗树”整体的形象。

三 “诗”的瓦解与“刺”的生成

对鲁迅而言,所谓“文字反刍”是一个以文字为媒介的“物我交感”过程,基于此,“棗树”成为与主体高度合一的诗学意象。但就《秋夜》整体的诗学情境而言,这个精神层面的“属己之物”却呈现某种“异己”状态。在旧诗中,“树木”“天空”和“月亮”的意象组合本可以非常自然地构成圆融的诗境(如孟浩然“野旷天低树,江清月近人”,贾岛“鸟宿池边树,僧敲月下门”,等等)。但鲁迅笔下的“棗树”却“默默地铁似的直刺着奇怪而高的天空”,“直刺着天空中圆满的月亮”,在这种“直刺”之下,“棗树”不仅与“天空”和“月亮”紧张对峙,更与文章前半部分所渲染的“秋夜”意境整体构成冲突。甚至从某种意义上说,“棗树”的意象彻底瓦解了“秋夜”的“诗”之意境。

被“棗树”瓦解的“秋夜”意境是文中另外两个重要意象构成的,即“奇怪而高”的“天空”与“不知名”的“小粉红花”。在中国传统诗学的“感物”方式中,“天”与“四时”紧密相关,《初学记》引《尔雅》云:“春为苍天,夏为昊天,秋为旻天,冬为上天。”[21]其《岁时部上》又注云:“旻,愍也,愍万物之凋零。”[22]从诗学层面而言,“愍万物之凋零”的传统常常被追溯至屈原、宋玉所代表的“楚辞”,尤其宋玉的《九辩》更是对后世的“悲秋”书写产生了深远的影响。在1926年任教厦门大学时所编的《汉文学史纲要》讲义中,鲁迅专门提到了宋玉的《九辩》,并称许其“凄怨之情,实为独绝”[23]。对《九辩》中摹写“秋”的经典段落,鲁迅也予以直接引述,如“皇天平分四时兮,窃独悲此廪秋。白露既下百草兮,奄离披此梧楸”[24]。

萧统《文选》书影

对比来看,《秋夜》在语词使用和意象塑造上不乏对《九辩》的拟用,而“将繁霜洒在我的园里的野花上”更可视为对“白露既下百草”和“秋既先戒以白露兮,冬又申之以严霜”[25]等句的白话文转写。不过,鲁迅的拟用又常常是反讽性的,尤其对“将繁霜洒在我的园里的野花上”的“天空”,更是极尽攻击之能事:用“䀹”字状其奸猾,用“口角上现出微笑”示其诈伪,用“自以为大有深意”揭露其故作高深,等等。其实在1926年《汉文学史纲要》中称许《九辩》的同时,鲁迅也在致李小峰的信中借厦门物候对《九辩》的“悲秋”大加嘲讽:“宋玉先生的什么‘皇天平分四时兮窃独悲此廪秋,白露既下百草兮奄离披此梧楸’等类妙文,拿到这里来就完全是‘无病呻吟’。”[26]这种对“秋”的攻击隐含着鲁迅对“自然”极具现代意味的感知方式,他在信里坦承:“荷叶却早枯了;小草也有点萎黄。这些现象,我先前总以为是所谓‘严霜’之故,于是有时候对于那‘廪秋’不免口出怨言,加以攻击。”[27]将花草的枯萎视为自然意义上的“现象”,且归于“‘严霜’之故”,这种意识已和晚清以降传入中国的生物学知识和进化论理念密切相关。早在晚清时期,严复就已经用“天”翻译西方近代意义上的“自然”,而《天演论》也描摹了植物“各据一抔壤土,夏与畏日争,冬与严霜争”[28]的“自然”图景。对深受《天演论》影响的鲁迅来说,所谓“严霜”显然指涉着对“生命有机体”予以摧折的“自然”。在这个意义上,《秋夜》中“将繁霜洒在我的园里的野花上”的描述已经涤荡了“白露既下百草”的古典意境,而呈现出某种只有在“天择”世界中才会显现的“自然暴力”。

如果说“天空”是无情、冷酷的“自然暴力”的施予者,那么“小粉红花”也就成为“自然暴力”的承受者,鲁迅在《秋夜》中对“她”看似诗意的呈现同样带有强烈的反讽意味,如:“她在冷的夜气中,瑟缩地做梦,梦见春的到来,梦见秋的到来,梦见瘦的诗人将眼泪擦在她最末的花瓣上,告诉她秋虽然来,冬虽然来,而此后接着还是春,胡蝶乱飞,蜜蜂都唱起春词来了。”对于施诸己身的“自然暴力”,“小粉红花”无力“反抗”,而只能“在冷的夜气中,瑟缩地做梦”。这种虚拟的“梦”屏蔽了“廪秋”萧条、肃杀的“自然暴力”,甚至将“小粉红花”和摧折她的“天空”“繁霜”一起组合为浪漫、瑰丽的诗意情境。不过,鲁迅反讽性的运笔也揭櫫了“小粉红花”无法被“梦”掩盖的狼狈相——“细小”“瑟缩”和“红惨惨”这类语词将她孱弱无力的主体状态暴露无遗。

2015年人民文学出版社《野草》插图本书影

“墙外”的“棗树”与“园”中的“小粉红花”形成鲜明对照:“他知道小粉红花的梦,秋后要有春;他也知道落叶的梦,春后还是秋。”从“小粉红花”到“落叶”,从“要有”的祈使语气到“还是”的实然判断,“春”与“秋”时序的颠倒为“棗树”锚定出一个清醒的现实界域,也打破了那种充满浪漫气息的“伪古典”诗境。如果说“小粉红花”借由“梦”的虚拟性契合了“秋”的整体意境,那么“棗树”则始终置身于虚幻的“梦”之外,也成为难以被整体意境融汇其中的“异物”:“鬼䀹眼的天空越加非常之蓝,不安了,仿佛想离去人间,避开枣树,只将月亮剩下。然而月亮也暗暗地躲到东边去了。”甚至在“秋”之意境被瓦解后,“棗树”依然拒绝退场,他似乎是在一片“虚无”中孤绝地矗立:“而一无所有的干子,却仍然默默地铁似的直刺着奇怪而高的天空,一意要制他的死命,不管他各式各样地䀹着许多蛊惑的眼睛。”

在描写“棗树”与“天空”尖锐的对峙关系时,鲁迅使用了“仍然”“一意”和“不管”这类语词。但这些斩截的语词也透出某种“自在”的生命状态——对“棗树”而言,对峙性的力量内蕴于其“直刺”的动作自身,而并不依托于“直刺”的对象。作为谓语动词的“直刺”也表征出主语词“棗树”的具体形象——当一切的果实、叶子乃至枝杈都被删削殆尽,“一无所有的干子”本身已经成为一根暗沉、锋利、坚硬的“刺”。

事实上,《秋夜》中“花”与“刺”的意象组合在五四时期以新诗为代表的文学创作中非常普遍,在周氏兄弟自身的书写中也曾频繁出现。在写于1922年的《自己的园地》中,周作人即以“种花”比喻自己试图尽其“天职”的“人生的艺术”,文章末尾宣称:“真种花者以种花为其生活,——而花亦未尝不美,未尝于人无益。”[29]与周作人不同,鲁迅自1918年发表《桃花》等诗作开始,即常常对“花”的意象施以讽刺,甚至有“桃花可是生了气,满面涨作‘杨妃红’”[30]的戏笔。而到20世纪20年代中期,鲁迅所说的“花”则更多地指涉着以“新诗”为代表的、被“浪漫”风潮裹挟的“新文苑”。在1924年的《晨报副镌》上,有署名树声者批评某女士(实为石评梅)的诗“篇篇不离‘杜鹃’‘玫瑰’‘夜莺’‘紫罗兰’‘海棠’‘…之宫’‘…门’”[31],这意味着包括各种“花”在内的浪漫化书写已经泛滥为某种令人“烦腻”且“生不快之感”的意象格套。正是基于此,鲁迅才会在1925年的《诗歌之敌》中以“花”的比喻批评新诗:“戏曲尚未萌芽,诗歌却已奄奄一息了,即有几个人偶然呻吟,也如冬花在严风中颤抖。”[32]《秋夜》的写作时间只比《诗歌之敌》早三个多月,而“在冷的夜气中,瑟缩地做梦”的“小粉红花”直接对应着“如冬花在严风中颤抖”的比喻,两者同样暴露了新诗和新诗人孱弱无力的主体状态。别有意味的是,在《秋夜》写作六天前的《晨报副镌》上,周作人发表了《沟沿通信(五)》,其中附有一首名为《种花》的小诗:“终日坐着看花,却成了花的奴隶。”[33]这里的“种花”虽然复现了周作人《自己的园地》中的主题,但1922年那个“以种花为其生活”的“真种花者”却成了“花的奴隶”,“花”本身也被视为“去自由的行路”的羁绊。尽管在具体的情感上存在诸多差别,但周作人在1924年对“花”之态度的翻转也确实折射出他在文学理解上与鲁迅的相通之处。

在五四时期周氏兄弟的文学书写中,“刺”常常是和“花”联袂出现的意象,当然,所谓“刺”也常常被称为“荆棘”。1921年所作的《小孩》一诗中,周作人即写道:“荆棘丛里有许多小花,长着憔悴嫩黄的叶片。将他移在盐里端去培植么?拿锄头来将荆棘掘去了么?阿,阿,倘使我有花盆呵!倘使我有锄头呵!”[34]在前文提及的小诗《种花》中,同样出现了和“花”对应的“荆棘”意象:“倘若当时种了荆棘,倒可以掩上园门,让我去自由的行路。”[35]在周作人这里,“荆棘”是作为“花”的对立物出现的,它被不自觉地视为“不美”之物,也常常构成险恶环境的隐喻。鲁迅对“荆棘”的书写呈现不乏与周作人相通之处,如1919年,鲁迅在《随感录六十六·生命的路》写道:“什么是路?就是从没路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的。”[36]在这里,“生命的路”并不是精神意志层面的自由涌动,而是必然要和社会现实相互碰撞,即“总是踏了这些铁蒺藜向前进”[37]。如果说鲁迅对“花”的意象常常施以“油滑”的谐谑之笔,那么“荆棘”却常常透出某种关乎生命体验的严肃态度。与“荆棘”意象相匹配,鲁迅频繁使用了“沙”(“沙漠”)的意象。在1919年的《自言自语》中,鲁迅将中国比喻为“沙山中的古城”,渲染出“清铅色的浓雾,卷着黄沙,波涛一般的走”[38]的荒凉相。而1922年的《为“俄国歌剧团”》再度引用爱罗先珂的话说“沙漠在这里”,其中“没有花,没有诗,没有光,没有热。没有艺术,而且没有趣味,而且至于没有好奇心”[39]。在鲁迅这里,以“沙漠”意象表征的世界相常被转化为对自我生存境遇的确认——原本作为客观之物的“荆棘”也是指涉“自我”的隐喻[40]。基于此,《秋夜》中的“棗树”也可以放在鲁迅笔下反复出现的“荆棘”意象序列中来看。就字形而言,“棗”与“棘”本是相通的,沈括《梦溪笔谈》对此有非常生动的描述:“棗与棘相类,皆有刺。棗独生,高而少横枝;棘列生,痺而成林,以此为别。其文皆从朿,音刺,木芒刺也。朿而相戴立生者棗也,朿而相比横生者棘也,不识二物者观文可辨。”[41]这正从“字形”的层面佐证了“棗树”与“荆棘”意象的关联,也佐证了“棗树”何以会定格为“刺”的形象。

在以《秋夜》为开端的《野草》写作展开之后,鲁迅也“对于中国的社会,文明,都毫无忌惮地加以批评”。由此,在1924年由“棗树”表征的“刺”的意象也愈发频繁地出之于笔端,并逐渐成为鲁迅对自己书写策略的隐喻。1926年,《无花的蔷薇》中引述叔本华的格言:“无刺的蔷薇是没有的。——然而没有蔷薇的刺却很多。”[42]通过对叔本华格言的戏仿,鲁迅也称自己的文字“可惜都是刺,失了蔷薇,实在大煞风景,对不起绅士们”[43]。需要强调的是,“棗树”所指涉的主体状态并非封闭在鲁迅自我内部的精神轨迹,而“刺”的生成本身也和20世纪20年代“新文学”和“青年政治”的动向高度呼应。早在1924年的《民国日报·觉悟》上,就有倾向革命的青年作者对“新诗”予以严厉批评,其中同样出现了“荆棘”与“花”两种意象的对峙:“在这鸱枭不住地怪叫着,虎狼不住地狂跳着的阴森凄凉荆棘弥漫的荒野里,我们竖起了革命的文学之旗,挥舞呐喊,努力地向前跑着;却惹起了几个躺卧在偶然找得到的绿茵上,唱着月朗风清,鸟语花香的温婉动听的歌儿的优游者底厌烦和讥笑!”[44]而在1925年,也就是《秋夜》发表的次年,由鲁迅主编的《莽原》发表了《刺的文学》一文,作者黄鹏基宣称:“我以为中国现代的作品,应该是像一丛荆棘。因为在一片沙漠里,憧憬的花都会慢慢地消灭的,社会生出荆棘来,他的叶是有刺的,他的茎是有刺的,以至于他的根也是有刺的。”[45]1935年的鲁迅早已和黄鹏基曾经所属的狂飙社分道扬镳,但这段写于1925年的文字仍被他主编的《中国新文学大系·小说二集》导言引述,这也恰恰表明,“刺的文学”在构成鲁迅自我表征的同时,也成为他对“觉醒起来的智识青年”的期待,正如《野草》终篇《一觉》中所说的那样,“青年的魂灵屹立在我眼前,他们已经粗暴了,或者将要粗暴了”[46]。

余 论

鲁迅的“文学”发轫于他在晚清时期介入的“民族革命”,而作为其内核的“摩罗诗力”本就具有与“革命”深度纠缠的形态。当然,这场“革命”最终遭遇了“失败”——既包括《新生》的“失败”,更包括由民初“共和危机”和社会窳败所凸显的“民族革命”的整体性“失败”。但“失败”本身并不意味着中断和湮灭,在五四时期“显示了‘文学革命’的实绩”的鲁迅文学又时时复现着“民族革命”的时代印记,正如后来“革命文学”论者所讽刺的那样:“老年人的记性真长久,科举时代的事件,辛亥革命时代的事件,他都能津津不倦的,不知有汉,无论魏晋的叙述出来,来装点‘现代’文坛的局面,这真是难得!”[47]但在鲁迅这里,对“失败”的“革命”的执拗叙述,恰恰意味着“文学”将作为“革命”终结的“失败”凝固为内在于“革命”的有机环节,也由此生发出“革命之再起”的深层动力。在《秋夜》之后不久写出的《希望》一文中,晚清“民族革命”的回忆被召唤出来:“这以前,我的心也曾充满过血腥的歌声:血和铁,火焰和毒,恢复和报仇。”[48]从某种意义上说,“铁似的”“棗树”早在“血和铁”时代的“民族革命”中业已铸就,而其对“天空”的“直刺”也复现着“争天拒俗”的“摩罗诗力”。只是相比晚清时期“张撒但而抗天帝”[49]的拜伦式激情而言,《秋夜》中所描摹的“默默地铁似的直刺着奇怪而高的天空”的“棗树”充满了张力:“直刺”蕴蓄着强劲的动势,而“默默”却表征着极致的沉静,由此,涌动、激荡的“诗力”已经在“棗树”这个焦点上灌注、凝集。

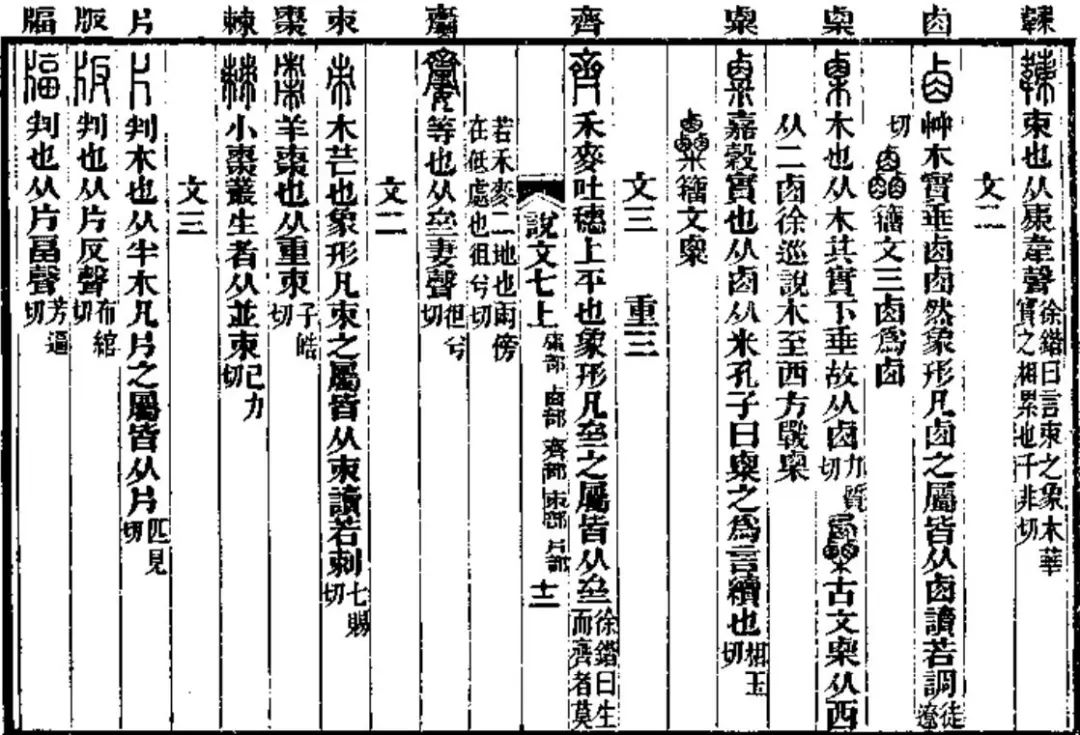

在鲁迅文学书写对晚清“民族革命”历史意涵的复现中,那些“积习当然也不能顿然荡除”[50]的“文字”也起到了重要的媒介性作用。事实上,那些被鲁迅以“中间物”指称的“字句”和“体格”并未“和光阴偕逝,逐渐消亡”[51],正如在《秋夜》中,“棗树”最终生成的“刺”之意象恰恰是以字形层面的“游戏笔墨”发端。从晚清鲁迅自章太炎那里习得的“语言文字之学”来看,“棗”之偏旁本就为“朿”,《说文解字》称:“朿,木芒也,象形,凡朿之属皆从朿,读若刺。”[52]段玉裁注亦称:“朿,木芒也。芒者,艸耑也,引申为凡鑯锐之偁。今俗用锋铓字,古只作芒。朿,今字作刺,刺行而朿废矣。”[53]

许慎《说文解字》书影

在五四时期触及“语言文字”层面的“文学革命”发生之后,“怪句子”和“古字”仍然以既有的历史形态因应着激变的历史。在早年所做的《人之历史》中,鲁迅曾用文言描述了地质学上的“化石”:“盖化石者,太古生物之遗体,留迹石中,历无数劫以至今,其形了然可识,于以知前世界动植之状态,于以知古今生物之不同,实造化之历史,自泐其业于人间者也。”[54]事实上,《秋夜》首句的奇诡句式,也可视为“化石”一般的存在物——在五四时期激进的“文学革命”方案中,它是旧式语言充满“恶趣”的历史残骸,但在鲁迅笔下,在20世纪20年代“革命之再起”的风潮中,这旧语言的残骸又生发为“新文学”如“刺”一般的骨骼。

注释:

[1]木山英雄:《〈野草〉主体构建的逻辑及其方法》,见《文学复古与文学革命——木山英雄中国现代文学思想论集》,赵京华编译,第69页,北京大学出版社2004年版。

[2]较有代表性的研究包括王风《周氏兄弟早期著译与现代书写语言》《文学革命与国语运动之关系》,季剑青《“声”之探求:鲁迅白话写作的起源》,刘春勇《文章在玆——非文学的文学家鲁迅其转变》,以及林少阳《鼎革以文——清季革命与章太炎“复古”的新文化运动》,等等。

[3]李长之:《鲁迅批判》,第134页,新世界出版社2017年版。

[4]在众多研究中,日本学者木山英雄在《〈野草〉主体构建的逻辑及其方法》、丸尾常喜在《〈野草〉研究》中对该问题的阐释尤其值得注意,中国老一辈学者卫俊秀先生在其《鲁迅〈野草〉探索》(长安书店1953年版)一书中也有对此精彩的发挥。

[5]张书岩等编著:《简化字溯源》,第88页,语文出版社1997年版。

[6][52][53]许慎撰、段玉裁注:《说文解字注》,许惟贤整理,第556页,第556页,第556页,凤凰出版社2012年版。

[7]鲁迅:《坟·题记》,《鲁迅全集》第一卷,第1页,人民文学出版社2005年版。

[8]夏丏尊:《鲁迅翁杂忆》,见《鲁迅回忆录》(上册),鲁迅博物馆、鲁迅研究室、《鲁迅研究月刊》选编,第55页,北京出版社1999年版。

[9][50][51]鲁迅:《写在〈坟〉后面》,《鲁迅全集》第一卷,第302页,第302页,第302页。

[10]鲁迅:《破恶声论》,《鲁迅全集》第八卷,第28页。

[11]钱玄同:《中国今后之文字问题》,《新青年》4卷4号,1918年4月。

[12]吴稚晖:《书驳中国用万国新语说后》,《新世纪》第57期,1908年7月。

[13]钱玄同:1918年1月2日日记,见《钱玄同日记(整理本)》上,杨天石主编,第326页,北京大学出版社2014年版。

[14]傅斯年:《文学革新申义》,《新青年》4卷1号,1918年1月。

[15][17][18]木山英雄:《实力与文章的关系——周氏兄弟与散文的发展》,《文学复古与文学革命——木山英雄中国现代文学思想论集》,第72页,第71页,第72页。

[16][23]鲁迅:《汉文学史纲要》,《鲁迅全集》第九卷,第354页,第387页。

[19]鲁迅在《补天》中曾用这个词描摹女娲:“伊想着,猛然间站立起来了,擎上那非常圆满而精力洋溢的臂膊,向天打一个欠伸……”参见《补天》,《鲁迅全集》第2卷,第357页。

[20]1924年9月9日的《晨报副镌》登载了一篇署名杨广生的《虫豸的命运》,其中有如下文字:“我从一条小径经过,小径旁生满了许多小枣树,树上结了许多小枣,牵牛花绕在树上,开着娇艳的花,非常灿烂。我极讨厌枣树的刺,时常撕破我的衣服,于是我拿着竹竿,向枣林抽打。娇艳的牵牛花被竹竿打得破烂了,柔软的花蔓也被打断了,这个未熟的小枣也被打落在地上。这是野生之物,可以随意毁坏,所以我一路抽打,打得破叶断枝,非常凌乱。”鲁迅在《秋夜》中写到“一两个孩子来打他们别人打剩的枣子”,并着意凸显“他从打枣的竿梢所得的皮伤”,很可能是对杨广生的上述文字别有意味的拟用。

[21]《初学记》卷第一《天部上》引《尔雅》,第1页,中华书局1962年版。

[22]《初学记》卷第三《岁时部上》,第53页,中华书局1962年版。

[24][25]宋玉:《九辩五首》,《文选》第三十三卷《骚下》,第1535页,第1535页,上海古籍出版社1986年版。

[26][27]鲁迅:《厦门通信(二)》,《鲁迅全集》第三卷,第392页,第392页。

[28]赫胥黎撰、严复译:《天演论》,第1页,商务印书馆1981年版。

[29]周作人:《自己的园地》,《晨报副镌》,1922年1月22日。

[30]鲁迅:《桃花》,《鲁迅全集》第7卷,第33页。

[31]树声:《抄袭的诗人》,《晨报副镌》,1924年8月12日。

[32]鲁迅:《诗歌之敌》,《鲁迅全集》第七卷,第248页。

[33][35]周作人:《赋得两个梦》,《晨报副镌》,1924年9月9日。

[34]周作人:《小孩》,《新青年》第9卷第5号,1921年9月。

[36][37]鲁迅:《随感录六十六 生命的路》,《鲁迅全集》第一卷,第386页,第386页。

[38]鲁迅:《自言自语》,《鲁迅全集》第一卷,第115页。

[39]鲁迅:《为“俄国歌剧团”》,《鲁迅全集》第一卷,第403页。

[40]其实早在1912年,困居绍兴的鲁迅即以“黄棘”的笔名发表《〈越铎〉出世辞》。高信先生对“黄棘”的含义有详细的考证。参见高信《鲁迅笔名探索》,第41—42页,陕西人民出版社1980年版。

[41]沈括:《梦溪笔谈》卷十五《艺文二》,第103页,上海古籍出版社2015年校点本。

[42][43]鲁迅:《无花的蔷薇》,《鲁迅全集》第三卷,第271页,第271页。

[44]蒋鉴:《革命文学的商榷:答杨幼炯先生》,《民国日报·觉悟》,1924年第7卷第30期。

[45]黄鹏基:《刺的文学》,《莽原》第28期,1925年10月。

[46]鲁迅:《一觉》,《鲁迅全集》第二卷,第228页。

[47]钱杏邨:《死去了的阿Q时代》,见《1913—1983鲁迅研究学术论著资料汇编(第一卷)》,中国科学院文学研究所鲁迅研究室编,第326页,中国文联出版公司1985年版。

[48]鲁迅:《希望》,《鲁迅全集》第二卷,第181页。

[49]鲁迅:《摩罗诗力说》,《鲁迅全集》第一卷,第79页。

[54]鲁迅:《人之历史》,《鲁迅全集》第一卷,第10页。