《翠微却顾集》:却顾所来径,苍苍横翠微

《翠微却顾集:中华书局与现代学术文化》,徐俊著,中华书局,2022年1月版,492页,88.00元

2021年岁末,执掌中华书局十年的徐俊先生荣退,其新著《翠微却顾集——中华书局与现代学术文化》(下简称《却顾集》)出版,适逢中华书局成立一百一十周年前夕,据悉,新书首发是“局庆”第一场活动,可谓“三喜”临门,实在值得庆贺。作为同行,拜读新著,感佩之下,更多收获。李白当年作《下终南山过斛斯山人宿置酒》,正值初入长安,虽隐居终南山,但仍“三十成文章,历抵卿相”,所谓“却顾所来径,苍苍横翠微”,无非个人感慨。徐著借以书名,然更具“历史现场感”,正如作者所说:“新书虽以‘翠微’为关键词,但实际主要涵括中华书局翠微路与王府井两个时代的书人书事……以文字重回那个时代,重回历史现场。”

启功先生来到中华书局六里桥新厦(1999年初,左一李岩,右一熊国祯)

1912年1月1日,中华书局在上海成立,创办人陆费逵先生在谈到初衷时说:“文化侵略比任何侵略都可怕,一国的文化事业若不幸落于他人之手,那种危亡的事实立刻就可实现,因为潜移默化的文化侵略一发展,虽有坚甲利兵作抵御的工具,也很少有用……敝局同人在前清末年感于文化机关之被人侵略,于是筚路蓝缕地设一纯粹华人自办的文化机关——就是今日的中华书局——以为抵御文化侵略的工具。”(《西湖博览会中华书局宣传日敬告来宾》,见《陆费逵文选》,215页,中华书局2011年版)在百十年历史风云与变迁中,中华书局也经历过与国家命运一样的多重曲折,出版宗旨也从当初的“一、养成中华共和国国民;二、并采取人道主义、政治主义、军国民主义;三、注重实际教育;四、融和国粹欧化”,发展为今天的“弘扬传统,服务学术,传承文明,创新生活”。1954年,中华书局总部从上海迁北京,先在西总布胡同7号,后迁至东总布胡同10号,期间,短暂与财政经济出版社合署一个机构两块牌子,1958年独立建制,定位为整理出版古籍与当代文史哲研究著作的专业出版社,并被指定为“古籍整理出版规划小组”办事机构。1961年迁至北京翠微路2号,1971年与商务印书馆合并成一个单位,一个班子,两块牌子,办公地址迁至王府井大街36号。1979年中华书局恢复原独立建制,1997年迁今址(参见《中华书局百年大事记》,中华书局2012年版)。《却顾集》通过档案、书信以及著者亲身经历,在书与人的历史场景中,与读者一起回望其中的一段历史。用今天的话讲,从翠微路到王府井,是中华书局的一个“高光”时刻,许多书与人,属于“天花板”级的,有着现今也无法企及的高度,诸如被誉为“国史”的“二十四史及清史稿”整理等。2013年,国家新闻出版总局、全国古籍整理出版规划领导小组公布了《首届向全国推荐优秀古籍整理图书目录》,共计九十一部,中华书局入选三十四部,其中有二十四部出版于徐著所述时间段。

“翠微校史”期间留下的唯一最全合影。“二十四史”点校工作会议会间看望陈垣先生,与郑天挺、刘节、唐长孺、王仲荦、王永兴、罗继祖、卢振华、张维华、陈仲安、刘乃和等合影(1964年7月17日)

《却顾集》收录徐俊先生三十七篇文章,作者谦逊言“内容错杂,缺乏系统性”,实际上,该书的副标题“中华书局与现代学术文化”,是很好的说明,用著者的话:“就一本书而言,其自身就是一个生命体,借助这些旧档书事,我们能够看到一本书的生命历程、一本书所经历的内外作用力,反过来也折射出一本书所在时代的学术、文化及社会生态,是中国现当代学术文化史的一部分。”这三十多篇文章,虽写于不同时期,但具“书史”框架,国史、学人、编辑三组重点,各自独立,又相互交叉。徐著所作,主要依据中华书局档案、相关当事人书信、日记以及著者本人亲身经历,故其史料之丰富信实,十分珍贵、难得。加之徐俊在中华书局工作近四十年,从普通编辑到掌门人,甚至是书局历史上,“唯一一个总编辑、总经理、执行董事、党委书记全做过的人”,在这样一个“百年老店”里,他受过老辈教泽,又帮助和见证年轻一代成长,所以在其每一篇文字中,都充满感情。他荣退当天,在微信朋友圈深情写到:“感谢组织关怀,今起脱下战袍,从运动员变身观众,当拉拉队,为大家鼓掌,为大家加油,感念中华,祝福中华。”笔者以为,《却顾集》中,无论写书或写人,其实都是在写其背后文脉赓续的“中华精神”。正是有着这样的感念,徐俊在新著中,对历史梳理、史料发掘、档案整理,始终坚持文化责任站位与学术专业精神。

职业缘故,笔者特别被书中几位具有编辑人生的中华书局前辈所感动。

宋云彬先生

“二十四史”标点整理及修订工程,是中华人民共和国成立七十多年以来,最重要的古籍整理项目与成就,《却顾集》一组相关文章,为我们梳理了这一工程的来龙去脉、期间曲折、辉煌成就以及存在的遗憾,使我们从这一重大古籍整理出版工程,看到了几代人为中华传统文化传承与发展所作的贡献。《“二十四史”点校整理的回顾与展望》《宋云彬:点校本“二十四史”责任编辑第一人》等,都谈到了“校史的三个关键人物”:顾颉刚、宋云彬、赵守俨先生,并通过大量档案、日记,还原当年的“校史”场景。

据《宋云彬日记》(中华书局2016年版),1958年2月,宋云彬拟《编纂〈史记集注〉计划(初稿)》,交当时浙江省委书记江华(28日),并寄友人征求意见(3月4、5日)。正如徐著所言:“正是这份《史记集注》计划,直接促成了宋云彬的进京。”当年7月11日,宋云彬先生的日记:“白(省统战部处长)谓中央统战部有信来,促余赴北京,有愈快愈好之语。问以要我赴北京作何事,则语焉不详,但谓据彼了解,恐系中华书局请参加整理古书工作。”9月13日,宋云彬先生迁京,15日即“赴中华书局看金灿然”,16日“上午七时一刻,赴中华书局上工”。徐俊对《宋云彬日记》及相关史料钩沉与梳理,让我们清晰了解到:“《史记》点校本成稿过程非常复杂,由贺次君初点,顾颉刚复点,宋云彬过录重点,聂崇岐外审,凝聚了四位先生的辛勤劳作和智慧学识。”这其中,徐俊对宋云彬先生的工作,更是着力用笔,提出了“‘二十四史’点校责任编辑第一人”,“我们从档案资料中,顾颉刚先生、王伯祥先生、宋云彬先生日记和书信中,去了解、理解他们所做的工作,宋云彬先生以右派分子的‘戴罪之身’每个月都要写思想汇报,检讨自己、改造自己,上午劈柴炼钢,下午晚上标点《史记》,一年的时间完成了《史记》的编辑和出版,其思想压力和工作强度可想而知”。《宋云彬日记》中,这样的记载还有很多,如:“下午政治学习。晚照例应学习历史,余仍标点《史记》”(1958年12月10日)、“下午奉陪开会,晚上补作标点《史记》工作”(1958年12月12日)、“星期应休息,但余照常点校《史记》”(1959年1月11日)等。自1959年4月完成《史记》点校后,日记中,又有许多看校样、勘误、点校《后汉书》,以及编辑《晋书》《南齐书》《陈书》《梁书》的记载,1960年5月26日,还写了一篇《关于〈史记〉标点错误的检讨》(见《宋云彬文集》第二卷,313页,中华书局2015年版),最后一条相关日记,是1966年5月5日,“上午照常工作,整理《梁书》校勘记”。此时政治形势日趋紧张,7月间即有《金灿然帮宋云彬搞反攻倒算》《宋云彬休想滑脱》等大字报(1966年8日、13日)。据宋云彬先生孙辈记述:“1966年‘文化大革命’开始了,那年祖父69岁,‘摘帽右派’身份的祖父再次被批判、被剥夺了工作的权利,身体和精神上所受的摧残,使他几乎崩溃。1966年8月一天的晚上,造反派到家里抄家,将书籍字画撕扯扔得满地,让两位老人跪搓板,冷热水交替冲头,说祖父是‘反动学术权威’、‘大右派’。”(宋京毅、宋京其《永远的怀念》,见《宋云彬日记》附录)《顾颉刚日记》(中华书局2011年版)也有相关记载:“宋云彬五七年定为右派,嗣后任中华书局编辑,未闻其有大过,而此次运动中,局方同人竟将其夫妇褫上下衣,痛打一次。”(1967年2月14日)其实,同年8月,顾颉刚先生也被贴出《把反动史学权威顾颉刚揪出来》大字报,“列诸罪状”,并“戴纸帽”,“拉入游行队伍”(《顾颉刚日记》1966年8月13、22日)。

由宋云彬先生日记,我们可知,自其1958年到中华书局,至1966年被剥夺工作权利,在不到十年的时间,为“二十四史”点校整理,工作到最后一刻,所以徐俊说:“称之‘二十四史’点校责任编辑第一人,当之无愧。”

“有着传统士大夫理想、修养和文人情怀”的“爱国民主人士、文史学家、编辑家”宋云彬先生,在生命的最后,躺在病榻上,跟家人说:“心中有三扇门紧闭着打不开”,并“带着这三扇打不开的门离开了”(见《永远的怀念》),不免让人唏嘘。

2009年,随着一部数十万字的《全宋词审稿笔记》出版,王仲闻先生的名字被大家关注,其对《全宋词》的贡献,由此被更多人所认识,有学者概括到:“细阅《笔记》,我们可以真切感受到王先生为《全宋词》所作的卓越贡献。这具体体现在对词作的辑补与校正、词人小传的补撰与修改、书稿内容体例的调整与编次等方面。”(潘明福《〈全宋词审稿笔记〉的学术价值》,《文学遗产》2011年第6期)王仲闻、唐圭璋两位先生对学术的执着与交往,为后来人所敬仰,如今已成为学术佳话。《笔记》书末,附有沈玉成先生《自称“宋朝人”的王仲闻先生》和作为《却顾集》开篇的《王仲闻:一位不应该被忘却的学者》,让我们对这位命运多舛的学人,以及其参与《全宋词》修订工作前前后后,有了更多了解,让几近被历史淹没的人,又回到了现实中来。

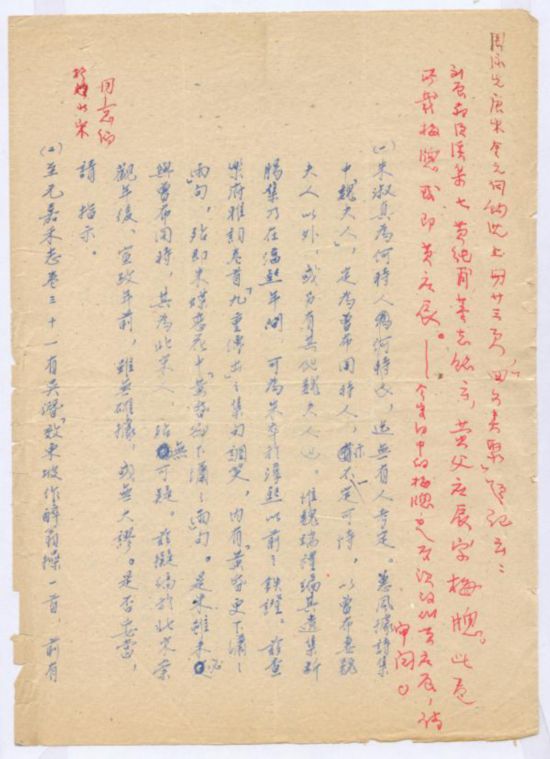

王仲闻先生《全宋词》审稿意见(蓝笔)及唐圭璋先生批复(红笔)

王仲闻先生以“临时工”身份,参与中华书局图书编辑,特别是对《全宋词》修订,是他留给世人最浓墨重彩的一笔。沈玉成先生说:“王先生深厚到令人吃惊的学力就把我们完全‘镇’住了。可以不夸大地说,凡是有关唐、宋两代文学史料,尤其是宋词、宋人笔记,只要向他提出问题,无不应答如响”,并“倾其全部心力”参与《全宋词》修订,“足足工作了四年,几乎踏破了北京图书馆的门槛,举凡有关的总集、别集、史籍、方志、类书、笔记、道藏、佛典,几乎一网打尽,只要翻一下卷首所列的引用书目,任何人都会理解到需要花费多少日以继夜的辛勤。王先生的劳动,补充了唐先生所不及见到或无法见到的不少材料,并且以他山之石的精神,和唐先生共同修订了原稿中的若干考据结论。应当实事求是地说,新版《全宋词》较之旧版的优胜之处,是唐、王两位先生共同努力的结果”(《回忆中华书局》下编,257页,中华书局1987年版)。徐俊通过查阅中华书局所存王仲闻先生当时的审稿记录,更进一步向读者揭开了这段尘封已久历史的本来面目,他说:“前后两版的《全宋词》可以说判若二书,当然其中唐圭璋先生作为编者贡献最大,这也是唐先生词学生涯中最重要的成果。另外从中华书局的书稿档案中我们也不难看到王仲闻先生在修订过程中所起的巨大作用,可以毫不夸张地说,没有王先生的参与,《全宋词》难臻如此完美之境。”沈、徐两位所说的《全宋词》新旧版,分别于1940年和1965年由商务印书馆和中华书局出版。在中华版前言(署徐调孚)和编订说明(未署名,应为唐圭璋),都提到中华书局在修订中的工作,“依照唐先生的建议,书局古典文学组又指定专人对全稿进行订补复核,作了必要的增修”(前言);“编订说明”中也提到,“其后,又由中华书局文学组对全稿作了订补加工”,并具体说明,在材料、体例、底本、词人、词作等方面,都有新的增补和提高。这就涉及到沈、徐两位文章中都谈及的曲折“署名”过程,随着1999年《全宋词》简体字版出版,历史得以还原。但我倒是愿意设想一下,即便没有当时所谓“某项条例”,以王仲闻先生具“特务嫌疑”的“右派分子”“临时工”身份,要在《全宋词》这样的出版物上署名,恐怕还真不是一件容易的事。因为五六十年前,王先生特殊身份和经历,使他没有多少生存空间,否则,恐怕也不会因创办一份同人刊物的动议,遭打成“右派分子”、开除公职的严苛对待。更不幸的是,“文革”一开始,他便再次失去做“临时工”的机会。徐俊完整过录了王仲闻先生最后交代工作的一封信,并写到:“现在读这封信的感觉不免有些悲凉,‘文革’没有像王先生期望的那样很快结束,而王先生却在1969年离开了这个世界。”据王仲闻先生之子王庆山回忆,“没完没了的批斗、抄家,让父亲日夜不得安宁”,决定步父亲王国维先生后尘,自沉颐和园昆明湖,“对于祖父的自沉,以往总是不很理解,认为老人家过于执着,对这个社会太悲观。没想到的是,这几年社会上的各种运动,使得他竟有了与当年祖父类似的感受”(《追忆父亲王仲闻》,《博览群书》2011年第5期),由于当天鱼藻轩“往来行人络绎不绝”,未能实现,第二天服“敌敌畏”离世。

所幸的是时代在进步,沈玉成先生1986年的文章提出:“我愿意借这个机会,向中华书局诸执事提一个衷心的希望,王仲闻先生的署名当时既经商定,现在拨乱反正已近十年,以后如果重版《全宋词》,应该恢复这历史的真实。”又过了十多年,1999年,《全宋词》简体本出版,这个愿望得以实现。徐俊说:“这次简体本的署名,可以说是还了历史一个真实。”同时,他也提出了一个“私愿”:“但愿这份凝聚了王仲闻先生学识和劳动的珍贵的审读加工记录有机会整理出版。”徐俊的文章写于1999年,十年后,《全宋词审稿笔记》由中华书局出版。据悉,《王仲闻文存》也在整理之中。纸寿千年,王仲闻先生的名字不再会被遗忘。

与前两位先生不同,周振甫先生二十一岁到开明书店做校对、七十八岁从中华书局退休,几乎一生从事编辑出版工作。《却顾集》收录有关周先生的文章四篇,“春雨润物细无声”,是徐俊的切身感受,“周先生是一个典型的谦谦君子,不善言辞,但和蔼可亲”。由于作者与周先生有同事和交往经历,文章所记,无论是工作还是生活往事,除了让人读来十分亲切,更能如同作者一样,感受到前辈“一种内在的职业品格”。

周振甫先生

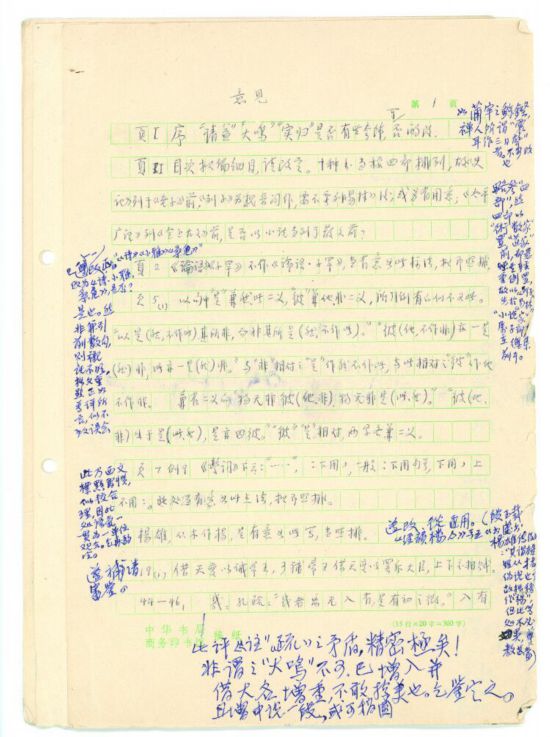

谈到周振甫先生,大家都会想到他与钱锺书先生交往的佳话,本书收录了徐俊分别于1998年、2000年整理发表的《周振甫〈管锥编〉选题建议及审读报告》《周振甫〈管锥编〉审读意见》《周振甫〈谈艺录〉(补订本)审读意见》三篇文章,让这段佳话在读者心目中,更加具体化了,两位前辈大家的学识、友谊、魅力跃然纸上。徐俊说:“第一次看到这份书稿档案,就为之动容,由此体会到‘为人作嫁’的深意。”我想,很多读者,通过这几份整理后的档案,同样会与整理者一样“为之动容”。钱、周两位先生,是作者和编辑的关系,从徐俊整理的“审稿意见”,我们除了看到两位前辈大家的学识,更能感受到他们彼此间谦逊、平等与相互尊重的人格魅力。钱先生在《管锥编》《谈艺录》,包括修订或增补本序言,都对周先生的工作予以特别说明。“审稿意见”中,钱批如“此评《注》《疏》之矛盾,精密极矣!非谓之‘大鸣’不可。已增入并借大名增重,不敢掠美也”,“吾师乎!吾师乎!此吾之所以‘尊周’而‘台甫’也”等语,多处可见。而周先生在其《诗词例话》修订中,也以《管锥编》《谈艺录》中的一些材料作为补充,并在“开头的话”中写到:“对《形象思维》和这四节(指《神韵说》《格调说》《性灵说》《肌理说》),都请钱锺书先生指教,作了不少修改。钱先生还把他没有发表过的李商隐《锦瑟》诗新解联系形象思维的手稿供我采用,在这次补充里还采用了钱先生的《管锥编》中论修辞的手稿。”(中国青年出版社1979年版)谈到《中国修辞学史》,周先生也说:“主要靠钱先生,从概念到写作什么,如春秋笔法、金批《水浒》以及修辞格等取自钱先生书。”(《文心书简——周振甫信札集》,65页,北京出版社2017年版)1983年初春,“祝贺周振甫同志从事编辑工作五十年”座谈会上,周先生答谢道:“要说自己有什么成绩,首先得感谢作者,钱先生就是一位好老师。”(冀勤《难忘周振甫先生》,见《文心书简》,185页)两位先生如此君子风范,可谓作者与编辑关系的典范,如今已难得见了。

周振甫先生《管锥编》审读意见及钱锺书先生批注(首页)

徐俊书中,引了周先生回答中央电视台“东方之子”记者所说的一句话,并深有所感:“很多老一辈编辑,像周先生一样,一生作嫁,却安之若素,甘之如饴。”据《中华书局百年大事记》:2000年5月15日,周振甫先生病逝,享年九十。“1975年正式调入我局。担任责编的书稿有:吕思勉《中国史》、《先秦史》,钱锺书《谈艺录》、《管锥编》,夏承焘《唐宋词选》,以及《历代文选》、《历代散文选》、《李太白全集》、《乐府诗集》、《历代诗话》等。参加了《明史》的点校整理和新版《鲁迅全集》注释定稿工作。著有《班超》、《东汉党锢》、《严复思想述评》、《毛主席诗词讲解》、《周易译注》、《文心雕龙今译》等,有《周振甫文集》10卷。”作为一生为人作嫁衣的“学者型编辑”,周振甫先生应该走的没有遗憾。生前,他曾对友人说:“假定中华不找我,我在干校,一回来就退休。《管锥编》不会让我看,美国不会要我去,韬奋奖不会轮到我。”(《文心书简》,140页)应该感谢徐俊整理这几份“审稿意见”,让钱、周交往,成为当代学术、出版史上珍贵的遗产档案。

读徐俊记录的这几段历史,我们能真切感受到老一辈学者对文化坚守的情结。像宋云彬、王仲闻、周振甫先生等许多老一代编辑、出版人,他们经历过时代风云动荡、政治格局变化、新旧文化碰撞,但无论处兴亡交替之际、命运顺逆之境,都能坦然处之,坚持做着为文化续命的工作,这一切,或许是因为中国传统文化已根植于他们的内心深处。

荣新江、徐俊考察旅博文书(2015年)

最后,想说几句本书作者徐俊先生。他在《要有机会去打一口深井——我在中华书局的编辑往事》中,回顾了自己在中华书局近四十年间,受到书局学术传统浸润,以及从诸多前辈身上感受的文化情怀、专业水平和职业精神。他说:“更幸运的是,我所在的中华书局编辑部,有着非常优秀的编辑工作传统,可以说这里是学者型最集中的地方,就古典文学整理研究范围而言,就曾出现过徐调孚、王仲闻、周振甫、沈玉成、程毅中、傅璇琮等卓有成就的学者。”就是在这样的环境中,他本人在中华书局“内在的职业品格传递”中,成为继上述前辈之后“学者型编辑”的又一代表人物。

中国唐代文学学会第四届年会(山西大学)会间于五台山佑国寺后山(1988年9月26日,左起:蒋寅、吴小平、陈尚君、徐俊、张世林、市川桃子)

作为编辑,徐俊在中华书局文化传统接续中,接过了“守正出新”的接力棒,特别是执掌中华书局十年间,书局的文化影响力、内容创新力、市场竞争力又有了时代新高度。作为他的同行,目睹和感受了他对传承中华优秀传统文化付出的辛劳,仅为“二十四史”修订工程,可谓劳心劳力。自该“工程”启动,他每年都奔波于多所高校或科研机构,听取意见、商议整理、参加稿件审订等,特别是2013年起,连续八年,每年的上海书展,他都会带一部新版史书,出现在读者面前,从《史记》到新旧《五代史》,再到《辽史》《魏书》《南齐书》《宋书》《隋书》《金史》《梁书》,成为中华书局与“书香上海”的约定,也成为徐俊与读者的约定,此时场地中央展台,每每是最亮丽的一道风景。

最后一次拜访田余庆先生(2014年1月27日,右一顾青)

作为学者,徐俊在敦煌学、唐代文学领域,取得众所公认的成就,所著《敦煌诗集残卷辑考》已成为当代学术经典,著名学者项楚先生评价该著:“对敦煌诗集的整理,当以徐俊《敦煌诗集残卷辑考》最为规范,在叙录和校录时尽量保持写本的原有形态,将敦煌文人诗歌的整理和研究提升到新水平。后来他又作《敦煌写本诗歌续考》,继续补充新材料,这是众多敦煌文人诗歌整理中有代表性的收获。”(《敦煌语言文学资料的独特价值》,见《中国社会科学》2021年第8期)由于全身心投入编辑出版工作,近十多年来,他个人的学术研究有所耽搁,原计划的“敦煌赞颂集”和“敦煌曲子词”尚未完成(见《鸣沙习学集》荣新江序,中华书局2016年版),陈尚君先生也说:“繁剧的日常事务耽搁了他自己学术研究的展开,但以他的学识与能力,也为书局带来了新的学术气象和出版成就,得失之间,真很难判断。虽然知道在他的立场,兼顾很难,但我仍希望他大展宏图,为中国学术和古籍整理事业,当然更希望看到他个人研究之更上层楼。”(见《鸣沙习学集》陈尚君序)如今,荣退后的徐俊先生,或许有了更多时间回到学术研究,期待他有更多学术成果面世。