茅盾藏书《垦荒曲》往事追忆

图1 茅盾藏书《垦荒曲》封面与扉页(中国现代文学馆藏)

中华人民共和国成立后,时代风气和社会面貌焕然一新,文艺事业确立了为工农兵服务、为政治服务的大方向,作家们饱含对新时代的激情、对乡村生活的热情,重返农村,投身于火热的社会主义革命和建设中。1954年,作家白危响应党的号召,来到黄泛区农场体验生活,并担任了农场副场长,他总喜欢到田间地头、到工人家中搜集创作素材,“板凳坐的十年冷”完成了《垦荒曲》这部上下两册,共75章,约55万字的长篇小说。1963年12月,《垦荒曲》由作家出版社第一次出版,1964年3月再版,当时好评如潮,尤为黄泛区群众称道,成为一代又一代黄泛区人的传统读物[1]。

馆藏有乾坤

中国现代文学馆茅盾文库的茅盾藏书中存有当年作者白危赠送给茅盾先生的《垦荒曲》一书。书中扉页题:“茅盾同志:若干年前,你曾给我看过一部失败的稿子《燎原》,指出失败的原因,给了我许多教益。今天,我把这部书送给你,希望你一如往昔,不吝赐教。白危,一九六三年十二月廿五日”。

《垦荒曲》于1963年12月出版,白危题赠落款时间为1963年12月25日,可见作品一经出版后白危就“迫不及待”地将它寄送给了文艺大家、时任文化部部长的茅盾先生,希望得到他的批评与指正。

从题赠的内容看,属于图书题赠中较为常见的类型之一即叙述型题款,相对“存正、雅正”的简短惠存式的题款赠书方式,更类似一封“附信”,“时间、地点、人物”齐全且叙述了有关的“往事”。扉页的签书赠言中以“同志”相称,在赠言中提到茅盾先生曾经对小说《燎原》提出了有关意见。关于茅盾先生阅读白危“失败的稿子《燎原》”的情况,笔者查阅了现存的茅盾先生在1949年到1963年之间的通信、日记与年谱等资料,没有发现茅盾与白危的通信,也因为现存的茅盾日记在1949年到1959年十年间的“缺失”(目前仅存零星残稿)而未能进一步“注解”这一段往事,只能在白危的赠书题款中隐约看到这一段“文字交流”的往事。笔者推测有可能是白危在完成最初命名为《燎原》的稿子后,投稿了茅盾先生任主编的《人民文学》,得到了修改意见但并未发表,后来作者转投《上海文学》,1962年《上海文学》刊载了小说的一部分章节《小喜鹊》[2],之后小说原名《燎原》改为《垦荒曲》出版。

书中现手迹

对于赠书与求教,茅盾先生做出了“积极”的回应,对《垦荒曲》全书进行了仔仔细细的阅读,并在日记中进行了较为详细而明确的阅读记录。1964年1月15日的日记中记载:“晚阅电视至九时,服药二枚,又阅《垦荒曲》至十一时入睡”。1月16日记载:“下午三时接见新任肯尼亚大使,三时三刻辞去,阅《垦荒曲》,晚阅电影(在本部礼堂)至九时半,归家后服药二枚如例,又阅书(《垦荒曲》,笔者注)至十一时许入睡”。1月17日记载:“七时许返家,阅电视至九时半,阅《垦荒曲》至十时”。1月18日记载:“下午阅《垦荒曲》完(此书上、下两册,共约六十万言)”。[3]

20世纪60年代初,关于茅盾先生的评论创作形成这样一种流程:阅读留下眉批、批注、札记—整理加工眉批为手稿—修改定稿为印刷稿—公开发表或宣读[4]。在阅读过程中,茅盾先生秉承了这一时期的阅读眉批批注习惯,一边读一边点评、批注[5],书中留下了十分详细的批注,有关于细节的画线、批注,还有关于章节的整体评论。

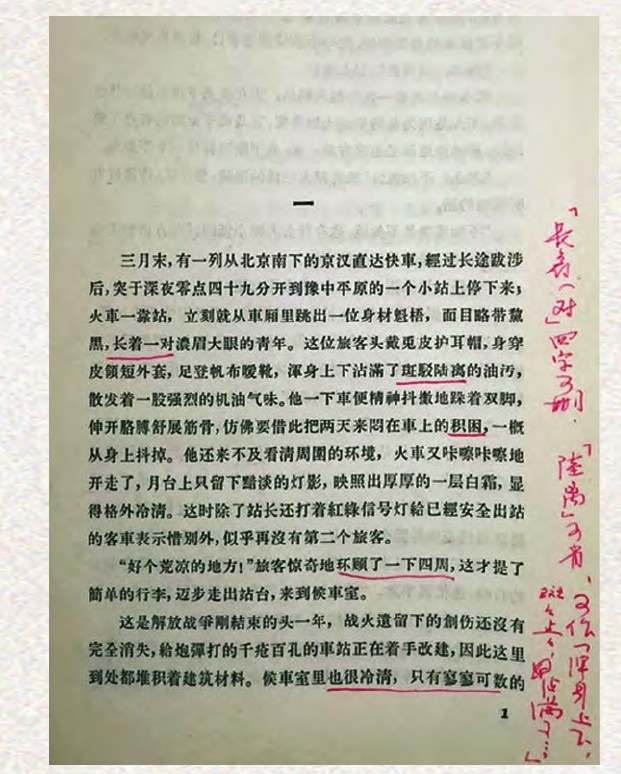

批注评点不同于脱离文本的“论文”,是茅盾在书页的空白处随心写下的文字。在茅盾藏书《垦荒曲》中,我们可以看到各种类型的批注:有关于具体文字使用的评价性批注,如“‘长着一对’四字可删,”“‘陆离’可省”“此句意义不清楚”(见图2);有关于剧情细节的描写记录,如“此又进一步写赵老拱之为人”“此章初写董林也写得有声有色”、“写小喜鹊极好”;有关于章节内容的总结,“此章主要写家庭矛盾”;有关于作品情节的评点,如“老人们别有一番”“有声有色”;有关于细节的阅读感受,如“旧习惯之难改”“农民爱占便宜”“教育农民的困难”;有关于描写场景的肯定,如“女的比男的老练”“形容仇小翠妙”。批注评点既关注词法、句法的表达,也着眼人物、环境、情节等小说要素。批注评点是作为“评点人”的茅盾与文本之间的“私语”,故相当客观,展现了茅盾在阅读时的观点和心态。

萍踪述往事

在阅读完《垦荒曲》10天后,茅盾先生又阅读了艾明之的《火种》,并于1964年3月25日在《收获》公开发表了关于《火种》的评论文章,可见茅盾先生的评论文章写作效率之高、发表之快。关于《垦荒曲》的批注“后续”去向,笔者查阅了2014年版《茅盾全集》中收录的1963年到1981年间茅盾先生发表的长篇论文、文艺短评、论文、短评、序跋、讲话,2001年出版的《茅盾手迹·综合篇》尤其是《茅盾手迹·综合篇·第一卷创作札记》,都没有找到关于《垦荒曲》评论相关的内容,就连这一时期的茅盾书信中也未寻到关于白危及其《垦荒曲》的“踪迹”,可见这是一篇“未完成”的初稿。茅盾藏书先后经历了茅盾东四居所、后圆恩寺13号茅盾故居、中国现代文学馆茅盾文库的“萍踪浪迹”,在很长一段时间里,这些批注随着时间洪流的裹挟而被埋藏。

图2 茅盾藏书《垦荒曲》中勾画与批注痕迹(中国现代文学馆藏)

缘于茅盾藏书《垦荒曲》的发现,我们得以挖掘这一段往事,展现这一段故事。纵观作家白危的一生,从编译《木刻创作法》到办刊《战号》、创作报告文学《延安印象记》,再到黄泛区农场工作创作《垦荒曲》,他笔耕不辍、以笔为刀,深入生活、扎根基层,饱尝艰辛,将生命中最为宝贵的时光奉献给了河南黄泛区农场。白危的代表作《垦荒曲》讴歌了白手起家、自力更生、艰苦奋斗的创业精神,表现了国有农场的优越性和示范作用,为新中国的建设忘我奋斗,体现了共产党员坚定的革命意志,为黄泛区农场留下了闪光的历史[6],即使到了今天仍然具有深刻的现实意义和宝贵的史料价值。

20世纪60年代初,尽管政务活动繁忙,但已近古稀之年的茅盾先生依然保持着阅读的习惯,相应的笔迹记录为我们呈现了这一段“往事”。茅盾先生把在图书上对作品做出批注当作了一种重新建构自我与文学关系的对话方式,表达自我艺术观与审美趣味的隐秘通道[7]。批注评点是读书中留下的即时笔记,往往是第一时间的认知流露,是珍贵的一手资料,更为真实也更为珍贵,它所展现出的艺术趣味和独立思想,为我们进一步认识“十七年文学”(1949-1966年)时期的文学批评提供了很好的例证。

在佳作频出的“十七年文学”中,这部作品并不十分突出,但作品却是幸运的,它得到了茅盾先生的全篇阅读,并留下了诸多阅读痕迹与批注、评论、修改建议等。从后续的有关资料来看,白危之后也没有找到合适的机会与茅盾先生探讨此作,甚至无从知晓自己的作品得到了茅盾先生如此详细的批注,这确实是一种遗憾。