重读《野草》:现代心灵及身体与言及文之关系

原标题:现代心灵及身体与言及文之关系——鲁迅《野草》的一个剖面

鲁迅留日时期对于二十世纪文明的根本性理解都与“内部之生活”有关,其所谓“内部之生活”发生在“本有心灵之域”,通过“客观之物质世界”“自然”“观念世界”等外部关联的参照确立边界。(1)鲁迅以此提出了现代心灵的问题,并试图通过文艺工作叩问和解决它,从而写作《摩罗诗力说》和翻译域外小说。彼时鲁迅主要是以思想者和翻译者的面目示人,并没有准备以文学创作、尤其是白话文学创作来叩问和解决他所思考和感知到的现代心灵问题。虽然通过域外小说的翻译,鲁迅已经来到文言写作的临界点,有可能产生源自文学复古的文学革命之思,(2)但实际上还没有进行白话文学创作,文学家鲁迅尚未现身。这也就意味着,彼时鲁迅并未明确意识到现代心灵的问题以何种语体及文体进行表达是一个革命性的命题。而且,彼时鲁迅论述现代心灵的问题时,也并未意识到心灵与身体之间存在着论述空间。他在《摩罗诗力说》中认为“诗人者,撄人心者也”(3),即是越过了身体的层面,直接在“言为心声”的意义上讨论现代心灵与文学表达的关系。而所谓“越过了身体的层面”,可以理解为鲁迅彼时将身体和心灵视为一体,言心即言身,也可以理解为鲁迅彼时并未将身体问题作为一个突出的现代问题来思考,这两种理解显然都是有理可循的。不过,由于鲁迅后来叙述自己何以竟成了作家时有意对举心灵和身体,在《呐喊·自序》中强调,愚弱的国民无论身体如何健全、茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,重要的是“改变他们的精神”,(4)因此更容易产生后一种理解,认为鲁迅彼时并未将身体问题作为一个突出的现代问题来思考。但是,如果对鲁迅的自叙不是过度怀疑的话,其实不妨认为,虽然鲁迅留日时期已充分意识到身体和心灵分离、分裂的问题,但由于缺乏合适的表达语体及文体,不得不呈现出一副尚未将身体问题作为一个突出的现代问题来思考的面貌。实际上,即使是看起来已经被反复论述的现代心灵问题,鲁迅留日时期的文言论文也并未就“内部之生活”及“本有心灵之域”展开多么丰富的层次;“心灵的探寻”的工作也不得不主要依赖《野草》来进行(5)。因此,可以设想的是,现代心灵和身体的问题即使已经同时出场,鲁迅对它们的思考、尤其是表达,还是有待于《新青年》主导的文学革命带来的白话文学,才能充分而有效地展开。

一 何以“自言自语”?

无论从鲁迅的自叙来看,还是从一些基本的历史事实来看,鲁迅对胡适、陈独秀主导的文学革命都不是充分信任的。(6)甚至可以说,鲁迅对白话文也不是那么信任的,虽然他曾经表示要寻找黑咒文诅咒一切反对、妨害白话文者(7),但他1917年以后始终是在文白之间写作。在他的白话文处女作《狂人日记》中,除了有文言小序和白话日记之间的文、白对照关系,还有相对隐而不彰的白话日记内部的文、白对照关系。借助新式标点的使用,鲁迅写出了下列句子:

今天全没月光,我知道不妙。早上小心出门,赵贵瓮的眼色便怪:似乎怕我,似乎想害我。还有七八个人,交头接耳的议论我,又怕我看见。一路上的人,都是如此。其中最凶的一个人,张着嘴,对我笑了一笑;我便从头直冷到脚跟,晓得他们布置,都已妥当了。(8)

这些句子在表达上的有趣在于:其一,虽然预设是日记文字,但写作者的拟想读者却不是写作者自己,自言自语的性质不强。其二,新式标点的作用近似于旧式句读,在分割语义段落的同时,有明显的理顺文气的作用。如“还有七八个人,交头接耳的议论我”和“晓得他们布置,都已妥当了”两句中间的逗号,在语义段落的分割上,并非必要,尤其是“晓得他们布置”后的逗号,更是强行逗开。强行逗开的好处是句子短了,便于诵读,即适口;如果只是为了眼睛看的意义上阅读,而非口中读的意义上阅读,“晓得他们布置都已妥当了”一句完全没有必要中间逗开。事实上,追求适口适耳的表达效果贯穿于整个白话日记。这既有悖于日记体预约的自言自语性质和书面语性质,又与文言小序频繁以新式标点逗开、使得句子变短的表达形式同构,使人疑心白话日记的表达一方面是在践行胡适“话怎么说,就怎么写”的文学革命主张(9),另一方面又尚未从文言表达的文气中脱胎换骨,有些地方像是文言的翻译。因此,是写口中所有的话,还是写口中所无的文,鲁迅并未作出非常清晰的抉择,白话日记本质上乃是一种文白之间的表达,与胡适想象中的白话文颇有距离。但是,由于鲁迅此后一发不可收拾地继续白话文写作,就只能作出下述推论,即鲁迅不但没有因为无法离析文白而退回到文言写作里,而且从中发现了这种在文白之间表达的独特张力,一发不可收拾。

如此一来,问题就更有意思了。《狂人日记》及后续白话小说的写作既然有其独特的张力,“随感录”式的写作也能有效地表达写作者的主体意识(10),鲁迅何以要几乎与此同时展开“自言自语”系列文章的写作?“自言自语”的写作和发表是在1919年八九月间,其时是五四事件之后的文学革命极盛期。这一系列文章共完成七篇,第一篇是“序”,最后一篇“我的兄弟”发表时标注“未完”,可见鲁迅写作时有全盘的构思,只是此后何以中断,原因不详。学界从一开始就注意到的是,这一系列文章与《野草》和《朝花夕拾》都有莫大关联,(11)但最近有学者讨论鲁迅何以在那样一个时间点写“自言自语”系列文章,无疑更有启发性。鲁迅很有可能确实是修辞性地使用“过去”,在五四新文化运动高潮期表达对该运动的反思和批判,(12)因而有意强调自己是在进行不合时宜的“自言自语”。而除了这种不合时宜的反思和批判性质,还有值得充分注意的面相是,鲁迅试图在现代白话文所展开的公共空间之外开辟私人空间,从“解剖我自己”(13)的意义上开拓现代白话文的表达空间。他甚至有可能因为《狂人日记》所展现的表达“内部之生活”的效能,产生了实践现代白话文有效表达“本有心灵之域”的想法。在“自言自语”的第一篇“序”中,鲁迅说:

只有陶老头子,天天独自坐着。因为他一世没有进过城,见识有限,无天可谈。而且眼花耳聋,问七答八,说三话四,很有点讨厌,所以没人理他。

他却时常闭着眼,自己说些什么。仔细听去,虽然昏话多,偶然之间,却也有几句略有意思的段落的。(14)

陶老头子与人的交谈是“问七答八,说三话四”,本来是似乎没有什么公共性和对话性的独语,但经“我”“仔细听去”并采择之后,就成为“有意思的段落”,获得了公共性和对话性。鲁迅以此表明,看起来不合时宜的表达,其实有着切实有效的针对性,而“仔细听去”也就是他留日时期曾经说过的“聆知者之心声而相观其内曜”(15)的办法。从思想方法上来说,鲁迅以“自言自语”的方式获得聆听心声、观察内曜的路径,而从文学表达上来说,鲁迅是在探索和实践一种表达现代心灵的语体和文体,即白话独语体的散文(诗),期以展开“内曜”的具体内容或“声发自心,朕归于我,而人始自有己;人各有己,而群之大觉近矣”(16)的具体方式。鲁迅通过“自言自语”系列文章的写作为自己对于现代心灵问题的理解探索性地穿上了文学的衣裳,并将文学革命的启蒙视野从启他人之蒙转换为启自我之蒙,丰富了文学革命的思想褶皱和表达褶皱。

如果说在文学革命的高潮期,鲁迅都能通过“自言自语”的方式进行反思和批判、拓进“本有心灵之域”,当落潮期来临,文学革命作为一个巨大的事件,其面貌因水落石出而更加容易被描摹之时,鲁迅继续以“自言自语”的方式进行反思和批判、拓进“本有心灵之域”,应当说是合乎逻辑的。“自言自语”系列文章的内容包含三个方面:一是充满渊思冥想质地的形而上学式的表达,第二篇“火的冰”对“火的冰”及“火的冰的人”的想象,第四篇“螃蟹”对于被“同种”所吃的恐惧,第五篇“波儿”对蔷薇花与种子关系的戏拟,这些篇目的内容都具有某种潜意识的特征。二是充满自我牺牲和责任意识的自我表达,第三篇“古城”中的“古城”讽喻某种固有的或既有的文化机制,而“少年”则是类似于《现在我们怎样做父亲》一文中肩住黑暗的闸门的勇士,是一种以历史的中间物自居的自我牺牲意识的肉身形象。三是通过重塑记忆和往事以认知自我的表达,第六篇“我的父亲”和第七篇“我的兄弟”,都表达了某种追悔不及的情绪,而自我意识即在此追悔不及的情绪中获得表达和重塑。其中除了第二个方面比较明显地指向自我意识的外部关联,其他两个方面都可谓是“本有心灵之域”的“内部之生活”的直接展现。而这两个方面的内容分别由《野草》和《朝花夕拾》两个集子的写作承袭,从事实上证明鲁迅在文学革命退潮期确乎选择了继续以“自言自语”的方式进行反思和批判,拓进“本有心灵之域”。而且,鲁迅改变了在“自言自语”系列文章的写作中融三方面于一炉的写作策略,分别以杂文写作、回忆录写作和“心灵模进”写作,以更为细腻、深刻、纯粹的写作策略,表达了三个方面的内容。从语体和文体上来说,《野草》作为一种“心灵模进”写作,更好地承袭和发扬了“自言自语”系列文章写作的特点,在渊思冥想的形而上学表达上,尤擅胜场。而另外一些写作事实,即落潮期《呐喊·自序》《伤逝》《在酒楼上》《孤独者》等的写作,由于其内容都表现出对于文学革命的反思和批判,甚至在《伤逝》中将作为文学革命之子的涓生和子君分别送回原点和送上绝路,足可证明鲁迅对文学革命确实另有态度。而这种态度本身,恐怕也是鲁迅“难以直说的苦衷”(17)之一种。鲁迅作为在文学革命中听了将令的呐喊者,要他不惜以今日之我战昨日之我,直接否定文学革命,肯定做不到,而要他面对“有的高升,有的退隐,有的前进”(18)的局面,仍然义无反顾地坚持文学革命,也断乎不可。在看起来是个非此即彼的局面中,鲁迅感觉的是两难之境,于是就有了“难以直说的苦衷”,实在不容易清楚明白地说出来,只好以“自言自语”的方式进行表达。一切皆已和盘托出,却又并未直说,掩藏甚深。(19)

那么,是文学革命这一巨大事件的什么问题促使鲁迅以“自言自语”的方式进行反思和批判呢?从“自言自语”系列文章和《野草》的具体内容及各自的表达方式来看,鲁迅最为关注的是文学革命可能在自省意识方面有明显的欠缺。例如吴虞对于《狂人日记》的解读,重心完全放在礼教吃人上,(20)而不管其中自省也曾吃人的意涵,就大大地简化了小说的意义。但吴虞的解读却是最有文学革命特色的,将自身设想为洁白无辜的立法者,问题全在他者身上。而一时蔚为风气的郁达夫的“零余者”自叙,作者的伤怜自恨也构成了一种青年人自我认知的情结,把自我的问题过于直接地迁移于他人、时代和国族。鲁迅在具有反思和批判文学革命意味的小说《孤独者》中就曾以讽刺的方式写道:

只要和连殳一熟识,是很可以谈谈的。他议论非常多,而且往往颇奇警,使人不耐的倒是他的有些来客,大抵是读过《沉沦》的罢,时常自命为“不幸的青年”或是“零余者”,螃蟹一般懒散而骄傲地堆在大椅子上,一面唉声叹气,一面皱着眉头吸烟。(21)

对于好友郁达夫,鲁迅大概没有什么不敬的意思,但对于郁达夫写作中存在的问题及其带来的影响,鲁迅毫不客气地采取了一种讽刺的态度,指出“来客”之“时常自命”乃是一种缺乏自我意识、徒知抱怨的时代弃儿,他们像“螃蟹一般懒散而骄傲”,充满攻击性,但自身空虚,没有什么内容。如果说郁达夫的“零余者”自叙确有值得辩护的道德内容(22),“来客”在鲁迅眼中,就没有什么值得辩护和同情的内容了。他们是一种文化运动的后果,首先需要的是检讨,即为什么会出现如此缺乏自我意识的后果?作为准备醉虾宴席的帮凶(23),鲁迅采取的方式是自省,解剖自己。客观地说,吴虞和郁达夫的方式在一定的历史语境中确实是有效的,也有其正当性。不过,鲁迅却认为自身因为遗传、集体无意识、历史无意识等的影响,并非无罪,从而认为解剖他人固然重要,解剖自己则更为重要,也即启他人之蒙固然重要,启自己之蒙更加重要。正因为如此,在“自言自语”系列文章和《野草》中,鲁迅主要以自叙的、第一人称的方式展开对于记忆和“内部之生活”的书写,反复表达的是自我的罪愆和问题,从而在形而上学的意义上抵达一种“罪的自觉”或“回心”(24)。而且,鲁迅认为这种“罪的自觉”不是能够轻易实现的,也不是能够一次性达成的,故而既有《伤逝》中涓生那种悔恨与自我辩护交缠的自叙,也有《野草》中从不同角度重复打开和演绎的心灵模进,似乎是在反复探求中获得虚无。

二 现代心灵问题的模进

与“自言自语”系列文章基本上只呈现叙述者单一的声音不同,《野草》虽然多以“我”为视角进行叙述,却充满对话性(25),甚至可以说是一系列内爆场景的组接。这不是通常所说的要在鲁迅同时期写作的杂文、小说和书信的对照中解读《野草》(26),而是说《野草》的叙述本身充满挣扎的特点(27),在表达上具有平衡与对称(28)、重复与模进、二元与多元、停滞与流动……的效果,鲁迅展开的不仅仅是现代心灵的独白,更是现代心灵的激辩。需要提前做出分剖的是,独白尽管也有可能蕴含着内部分歧,在面貌上呈现出激辩的特征,但却具有相当的稳定性,不会发生内爆,而激辩则呈现出各抒己见、终而无法统一以至于内爆的面貌;独白往往寻求内部自洽,而激辩却总是关联着一些外部因素。

模进是《野草》推进主题的表达时最常使用的手法,严格模进、自由模进和连续模进兼有。其中《题辞》中重复出现的“但我坦然,欣然。我将大笑,我将歌唱”(29),《求乞者》中重复出现的“另外有几个人各自走路”(30),《希望》中重复出现的“绝望之为虚妄,正与希望相同”(31),等等,都属于严格模进,即将完全一致的表达植入不同的上下文中,从而强化或提升主题。而《秋夜》中出现的从“我忽而听到夜半的笑声”到“我又听到夜半的笑声”的重复中的变化(32),《影的告别》中出现的从“我不如彷徨于无地”到“我不如在黑暗里沉没”再到“我将向黑暗里彷徨于无地”的重复中的变化(33),《我的失恋》中出现的“我的所爱”和“不知何故兮”的重复中的变化(34),等等,则都是自由模进,即随着上下文的发展,将一种固定的、程式化的表达略作调整,从而铺陈或延展主题。实际上,《野草》各篇的表达,大都使用了两次以上的严格模进或自由模进,故而是在连续模进中凸显具体的主题。在《野草》丰富的模进现象中发现一些平衡和对称的问题,可谓自有所见,但更有价值的也许是分析其模进手法背后的现代心灵问题。在这一意义上,模进中的心灵独白是首先值得注意的。《秋夜》作为《野草》的开篇之作,历来被赋予特别的意义,(35)但它也许只是从“自言自语”系列文章到《野草》的过渡性表达,因此保留了明显的独白性质,枣树和小青虫作为写作者心灵的具象呈现,也明显表现出笃定、自信、义无反顾的精神气质,一切变化或对立面的存在,都未能构成挑战,松动其选择。这种状况在《希望》《死后》《这样的战士》等篇中也可以发现,可见“反抗绝望”是鲁迅精神肖像的重要特征。但是,模进中的心灵独白既非《野草》中的唯一状况,更非主要状况,那么,在强调鲁迅“反抗绝望”的精神结构的同时,更应该做出相应的调适。

从《野草》诸文本的实际情况来看,模进中的心灵激辩更为常见,是《野草》的主要状况,举凡《影的告别》《求乞者》《我的失恋》《过客》《死火》《狗的驳诘》《失掉的好地狱》《墓碣文》《颓败线的颤动》《立论》《聪明人和奴才和傻子》诸篇,都出现了或二元对立、或多元并峙,且终篇或有所抉择、或只能存疑的情形。而且,如果将模进现象的考察从单个文本内部推向《野草》各篇之间,可以观察到的现象是,《野草》各篇的开头和结尾存在着明显的复奏,即多以入梦始、以梦醒终,(36)每一个文本都是拓进“本有心灵之域”的一次尝试,而每一次尝试各有其独立的内容,相互之间却形成了连续模进的关系,从而构成心灵激辩跌宕起伏的过程。从逻辑上来说,这种跌宕起伏的过程,就像《野草》各篇结尾反复出现的表达“由她去罢”(37)“我一径逃走,尽力地走,直到逃出梦境,躺在自己的床上”(38)“我疾走,不敢反顾,生怕看见他的追随”(39)……一样,是无法合乎逻辑地结束的,只能以逃避或意外的方式,强行中断。这也就是说,虽然鲁迅最终选择了在一种关系结构中构建主体,(40)但其选择并非心灵激辩的逻辑结果。因此,在这种繁复无尽的心灵激辩过程中,与其说鲁迅在“反抗绝望”,不如说鲁迅在“硬唱凯歌”,强行割弃了与“绝望”的关联。在答复许广平讨论“苦闷”的信中,鲁迅写道:

总结起来,我自己对于苦闷的办法,是专与袭来的苦痛捣乱,将无聊手段当做胜利,硬唱凯歌,算是乐趣,这或者就是糖罢。但临末也还是归结到“没有法子”,这真是没有法子!(41)

鲁迅的态度当然也有反抗的意味,但与其阐发其中的反抗意味,不如分析其逃避性质,鲁迅其实没有从正面回应和出击,而是把问题悬置起来了。对于作为他者而存在的国民的劣根性问题,鲁迅也许渴望明正典刑,(42)表现出清醒的现实主义精神,在解剖自我的“内部之生活”时,则不乏“将无聊手段当做胜利,硬唱凯歌”的逃避意味。这说明鲁迅的确认为绝望并不虚妄,绝望乃是实有,而且并不打算反抗,只是悬置在那里,“由她去罢”。那么,写给许广平的信中的不能证实“惟‘黑暗与虚无’乃是‘实有’”却偏要反抗(43)的表达背后,也许潜藏着一种鲁迅式的自得之乐,即所谓的“算是乐趣”,一种不算乐趣的乐趣,悬置的乐趣。如此一来,鲁迅在心灵激辩中设置了一个别有意味的旁观场景,彻底打破了《野草》的独白性质。

在《求乞者》中,心灵激辩源于“我”和孩子之间的关系,“各自走路”的另外几个人是旁观者。很难说这另外的几个人与这场心灵激辩有什么关系,但却被安置在现场。这一方面也许说明鲁迅认为心灵激辩的现场总是会有一些无关紧要的偶然因素,另一方面则可能意味着在四面灰土的混沌现场中,“我”的心灵激辩反而是偶然事件,并非必然发生的。尤其值得注意的是,这另外的几个人是在模进中反复出现的常项,在“我”与孩子的相遇、“我”拒绝向孩子布施、“我”内心产生自我质疑等关键瞬间都出现了,具有对整个过程中的各个意义发生点都起相对化作用的效果。一种常见的思路是将这另外的几个人视为鲁迅笔下的看客,批判其漠不关心和麻木不仁。这是很有道理的,但除了这种道德审判的指向,鲁迅应当还表达了其他的意思。作为一个对于自己的所思所想具有严格的解剖精神的思想者和文学家,鲁迅内置旁观者的意图不可能不包含提醒自己的意思。一场心灵激辩的发生对于自己而言,也许是必然的,但如果放置到更大的语境中,则仍有可能是偶然的;不可因必然而武断,也不可因偶然而无断,须在武断和无断之间平衡、取舍。按照这样的理解,《秋夜》中突然出现的夜游的恶鸟,《死火》中莫名而来的大石车,《死后》中不可理喻的书铺小伙计,……都是一些看似无关紧要、但也许大有深意的偶然因素,内置在心灵激辩的现场,起到平衡心灵激辩的作用。不过,这到底是不是作者鲁迅本人大有深意,不太好确定。至少在有意识的层面,鲁迅在繁复的心灵激辩中是做出了一些选择的,他并未在平衡中张皇失措。

如果将《过客》这一完全剧本化的写作视为鲁迅对心灵激辩中的旁观因素的充分重视,那么,也许不妨说,鲁迅在二元对立中做出选择之后,保留了作为冗余存在的第三选择,这就是小女孩的意见。女孩、老翁和过客的关系有多种组合,但不管怎么组合和解释,不能否认的是,直接的、真正的交锋只发生在老翁和过客之间。过客听见的声音,老翁年轻时也曾听见过,但他拒绝了声音的召唤,并以自己的经验为据,建议过客停下脚步,甚至一再建议过客“回转去”(44)。但过客不接受老翁的意见,选择了继续前行。在二者刀兵相接的间隙,小女孩的意见非常清晰,她所说的“许许多多的野百合,野蔷薇”既得到了过客的承认,也得到了老翁的承认,她赠送给过客的布,过客最终没有当面拒绝,也没有如老翁所说的“随时抛在坟地里面”,最大可能是“挂在野百合野蔷薇上”了。(45)这就意味着,无论是老翁的经验,还是过客的决绝,都无法取消小女孩的存在,她虽然不能阻挡过客前进的脚步,但却构成了过客和老翁各自的选择之外的第三选择。这第三选择是冗余的,也是重要的。从《过客》表达的形式来说,如果不是为了不掩盖小女孩的意见,大概没有必要使用话剧剧本的形式。话剧剧本作为一种表现形式,比《野草》中的其他篇目所采用的形式更为直观地呈现了过客和老翁选择的独立性以及他们之间交锋的尖锐性,也更为直观地呈现了小女孩的独立性。而且,鲁迅对于文体的选择,是其思想上重视冗余的第三选择的表现,这在与《野草》写作同时期的文章《灯下漫笔》中可以找到重要证据。鲁迅根据经验推断中国历史存在的是“想做奴隶而不得的时代”和“暂时做稳了奴隶的时代”的循环,但他希望青年能创造“中国历史上未曾有过的第三样时代”。(46)这便意味着,在鲁迅看来,历史是由经验和空白构成的,故而经验不足以限定未来,自己凭借经验得出的历史判断更不能说一定预见了未来。《过客》的思想剧的性质由此得以凸显,小女孩的存在作为冗余的第三选择,其重要性也由此得以凸显。

而由于小女孩的存在不是来自于丰富的历史经验,而是来自经验未到的空白之处,也即来自于现在和未来的不确定性,鲁迅无法在《野草》中以模进的手法打开小女孩存在的具体内容,从而使得整个《野草》出现一种模进之后的虚无之感。这种虚无之感缠绕着《野草》的写作者,也缠绕着《野草》的读者,如何面对它,是一个具有根本性的问题。鲁迅是不是在面对这一虚无之感时产生了杂文的自觉,固然值得讨论,(47)但就《野草》的内在结构本身来说,他已经选择了对《野草》式写作的扬弃。《野草》诸篇随着写作时间的递进,先是越来越深入地拓进“内部之生活”,后是越来越远离“内部之生活”,转而叙述社会关系中的“我”,最后写作的《题辞》更明确发出告别的声音,鲁迅显然通过现代心灵问题的模进在很大程度上摆脱了“内部之生活”的捆缚,进而在虚无之后建立了新的现实感。而在新的现实感的映衬下,《野草》对于现代心灵问题的模进就有了停滞中的流动的特点。所谓停滞中的流动,是指《野草》诸篇所呈现的“内部之生活”一旦被新的现实感尘封,就如同《墓碣文》中的死尸和《死后》中的尸体一样,只能以死尸和尸体的表象停滞在观者的视野里;但这停滞的表象之下有暗潮涌动,只要贴得足够近,就能以模进的手法呈现丰富的内容。而且,这停滞中的流动,也就是流动中的停滞,如同“死火”一样,既是死的,也是活的,处于一种不稳定的临界状态。鲁迅捕捉临界的瞬间,将永是生动的形象做了有意的定型,却又期待这有意的定型从速毁灭。

三 身心分裂与言文分离

在对现代心灵问题进行模进的过程中,鲁迅遭遇到了新的身心问题。如果说《呐喊》集中的多篇小说都是鲁迅所谓身体茁壮抵不过心灵病弱的观念的文本誊写,《野草》第一篇文章《秋夜》的写作就打开了相反的内容:

我忽而听到夜半的笑声,吃吃地,似乎不愿意惊动睡着的人,然而四围的空气都应和着笑。夜半,没有别的人,我即刻听出这声音就在我嘴里,我也即刻被这笑声所驱逐,回进自己的房。灯火的带子也即刻被我旋高了。(48)

“我”神游后园,沉迷无已,想象高亢、冷峻,在在都是心灵强大的表征。但这强大的心灵最终却被“我”嘴里发出的笑声所打断,“我也即刻被这笑声所驱逐,回进自己的房”,心灵回到身体的疆域,《秋夜》文本提供的内容也从幽深冷峻的冥思回到平和日常的困倦之感;如果不能说身体划定了心灵问题模进的界线,至少也应当强调,身体与心灵二者间呈现割据争衡之局。在这个意义上,鲁迅《野草》的写作从一开始就是在心灵和身体之间进行的,并不存在一个“言语道断,身体出场”(49)的问题。言为心声,强大的心灵由作者誊写为具体的言语时,身体即刻出场,需要由作者誊写下来。由于二者并存而争衡,鲁迅不得不放弃《呐喊》中以心灵统理身体的誊写方式,从而在《野草》中写出了身体和心灵分裂的状况,在表达上也相应地出现言文分离的状况。一旦身心分裂与言文分离的状况出现,鲁迅《野草》的写作就将文学革命所主张的言文一致的合法性和正当性拉伸到了极致。在《墓碣文》这篇被人视为《野草》的核心的文章中,鲁迅写了一个能从坟中坐起、口唇不动却会说话的死尸。从字面上的身体与言语关系上来说,死尸是已经死去的身体,是丧失了身体之为身体的性质的。而尸体所说出来的话“待我成尘时,你将见我的微笑”(50),虽曰说话,却非口语,乃是文白夹杂的书面语,给人以言不尽意、必须借助于文之感。事实上,墓碣上的文句,因为叙述者刻意强调其残存性质,更强化了这种言不尽意之感:

……抉心自食,欲知本味。创痛酷烈,本味何能知?……

……痛定之后,徐徐食之。然其心已陈旧,本味又何由知?……

……答我。否则,离开!……(51)

叙述者强调了墓碣上所刻的不是言,而是文,但是,有意思的是,上述文句一方面基本上是文言,即文,另一方面却夹杂了说话的口气,即夹杂了言。其中“又”与“复”相比,要口语化一些,“否则”一词已被口语沿用,而“离开”则完全是口语,这三个词夹杂在文言表达中,未免有些怪异。如果说是因为言不足为心声,叙述者乃刻意强调墓碣的文的性质,以文来摹写心声,墓碣上的文句就不宜出现文白夹杂的状况;如果说是因为言足为心声,叙述者刻意以文摹写心声是为了暴露文的不足,那死尸所说的话就不应该出现文白夹杂的状况。这种文白夹杂面貌的出现,对于鲁迅而言,应该是一个现代心灵的问题无法脱离身体而独立存在、无法单纯在言文一致的逻辑上得以叩问和解决的问题。而且,从更为激进的立场出发时,鲁迅根本上是否定汉语的言文一致的:“我的臆测,是以为中国的言文,一向是并不一致的,大原因便是字难写,只好节省些。”(52)因此,死尸是否说“话”或者说得“明白如话”,对于鲁迅而言,有可能不是一个需要去践行、反而是一个需要去批判甚或反对的问题。由于是用汉语写作,即使是在言文一致运动中,鲁迅所面对的仍然是言文分离之局。在这个意义上,鲁迅所创造出来的墓碣上的文白夹杂的文句,既是言文一致运动的症候性表现,也是言文始终分离、却又始终追求一致的过程性状况。墓碣文上的另一些文句,因此是非常具有讽喻意义的:

……有一游魂,化为长蛇,口有毒牙。不以啮人,自啮其身,终以殒颠。……(53)

“有一游魂”作为现代心灵的喻体,必须“化为长蛇”,即自己创造自己的身体。但创造出来之后,并没有痛快地发声,而是“自啮其身”,又自我毁灭了,不仅毁去了新造的肉身,而且令人怀疑并游魂也“终以殒颠”了。“殒颠”是鲁迅生造的,原词是“颠陨”,意指覆灭,出《邓析子·转辞》:“今之为君,无尧舜之才,而慕尧舜之治,故终颠殒乎混冥之中,而事不觉於昭明之术。”(54)无论是颠陨,还是殒颠,都有形神俱灭之意。这就意味着,“游魂”通过“化为长蛇”获得肉身,不是为了重生,而是为了第二次死亡,即真正的死亡。换言之,现代心灵是反噬肉身的,但又不得不通过肉身来自我确证,完成第二次死亡。在这个意义上,死尸所说的“成尘”,即是第二次死亡,即尘归尘,土归土,从一切名相中解脱,而死尸所说的“微笑”,即是觉而后生,真正的生。那么,叙述者最终写“我疾走,不敢反顾,生怕看见他的追随”,所表达的恐惧即是一种不敢相信“于无所希望中得救”(55)的恐惧,希望降临,欢喜而怖畏。作为一种模进式的表达,鲁迅在《题辞》里说“过去的生命已经死亡。我对于这死亡有大欢喜,因为我借此知道它曾经存活”(56),其所追踪的也正是第二次死亡以及觉而后生。所谓“借此知道它曾经存活”,即是在形而上学的意义上得到了对于觉而后生的理解,从而也就获得了真正的生。这都是现代心灵的第二次死亡和真正的生,需要付出的是“殒颠”,是形神俱灭,尤其是身体的朽腐。对应于这种严肃的身心分裂,鲁迅的表达也在文白之间愈显挣扎。《题辞》之希望野草的“死亡与朽腐”速来,希望“我的题辞”也“去罢”,(57)也蕴含着创造一种现代汉语表达的同时又毁弃、超越它的意思,其间自有相应的第二次死亡和真正的生的问题。

最为极端而复杂难解的身心分裂与言文分离状况出现在《颓败线的颤动》和《死后》两篇中。《颓败线的颤动》篇名即费解,对应的内文是:

当她说出无词的言语时,她那伟大如石像,然而已经荒废的,颓败的身躯全面都颤动了。这颤动点点如鱼鳞,每一鳞都起伏如沸水在烈火上;空中也即刻一同振颤,仿佛暴风雨中的荒海的波涛。

她于是抬起眼睛向着天空,并无词的言语也沉默尽绝,惟有颤动,辐射若太阳光,使空中的波涛立刻回旋,如遭飓风,汹涌奔腾于无边的荒野。(58)

这些都让人不能不循着形而上学的路径去思考语言和存在的关系,去思考“无词的言语”的问题。的确,“无词的言语”是一个重要的命题,结合《颓败线的颤动》所写的母女代际矛盾来说,母亲陷入了不知该说什么以表达自我的困境,自己的牺牲未能获得后代的理解,已经降临的未来也不是预期的样子。但是,“无词的言语”既经说出,就是言语,只不过在既有的表达中,尚未获得词的肉身或形象,因而是“无词的”。现代汉语无法捕捉这“无词的言语”,乃通过描绘“无词的言语”的生产主体的身体形象,以期围猎。这也就说,虽然在言的意义上,“无词的言语”只有“无词的言语”这一抽象的能指存留,但在文的意义上,“无词的言语”被鲜明地围猎了,它以身体颤动的形象,联动整个天空和“无边的荒野”。那“无词的言语”虽然“说出”,但无法听到,只能以文的形式被感知到。无言而有文,是鲁迅在表达现代心灵问题时的创制,而且简直是独此一家。更为有意思的是,言为心声这一命题被鲁迅悬置了,他强调“并无词的言语也沉默尽绝,惟有颤动”,似乎现代心灵的问题只有通过身体这一基本的存在才能崭露出来;而且也只有悬置言,才能在文的层面将现代心灵的问题表达出来。如此一来,言文一致的命题就被彻底悬置了。那么,所谓“颓败线的颤动”,到底是什么在“颤动”、并且形成了“线”呢?从字面上来看,颓败线当然指的是“荒废的、颓败的身躯”所构成的线。但身体既然已经荒废、颓败,其“线”也就不是仅仅形成于身体本身,而跟致使身体荒废、颓败的力量攸关。结合母亲不被理解的内容来看,致使母亲身体荒废、颓败的力量应当来自心灵的创伤。那么,所谓的颓败线,表面上是身体的,实际上是心灵的,“颓败线的颤动”就是心灵和身体发生关联后的颤动。只不过这里的关联,恐怕更多地是一种分裂,身体既呈现、又禁锢心灵的颤动,心灵既要突破身体的禁锢,又只能通过身体来获得具体的形象,因此二者缠绕在一起,又分裂为完全不同的内容。身体是一种石像式的奠仪,而心灵则是一种无有形象的、狂躁奔竞的力量,二者被鲁迅尖锐地突破言文一致的现代汉语表达粘合在一起。但是,如同“化为长蛇”的“游魂”能够自造身体,“辐射若太阳光”的心灵颤动是不是也能毁弃颓败的身体,创造自己的身体呢?似乎是没有什么疑问的,又似乎是不便进行类比的,因为很难想象,从《墓碣文》到《颓败线的颤动》,鲁迅没有模进自己试图表达的主题。

《死后》一文的篇名没有什么不好理解,指的是运动神经已废灭而知觉仍在的状态,(59)难解的是其中所谓“知觉”,是身体性的,还是心灵性的?最方便的办法莫过于认为知觉既是身体性的,也是心灵性的。但鲁迅在《死后》中誊写的仍然是心灵的文本,只不过借重了身体的感知,使人误以为鲁迅是在身心一致的意义上进行的表达。文中最精彩的细节莫过于此:

但是,可恶,收敛的小子们!我背后的小衫的一角皱起来了,他们并不给我拉平,现在抵得我很难受。你们以为死人无知,做事就这么地草率么?哈哈!(60)

这是一个极其精彩的写实主义细节,但又充满超现实的色彩,既精细地写出了身体压在皱起的衣角上可能发生的感受,又将死后身体的感受写得极为敏感,像是安徒生笔下的公主。而且,叙述者的口吻显得非常放旷、幽默,将“死生亦大矣”的问题看得极重,皱起的衣角也不放过,同时又看得极轻,一切以“哈哈”了之。死人的确是无知的,因为不会、不能表达,这是身体层面的问题。但鲁迅突破了这种身体层面的限制,借助死后知觉仍在的观念之桥,突入心灵世界进行自由联想。在这一意义上,死后的身体不是构成了现代心灵问题的限制,而是构成了现代心灵问题自由驰骋的疆场,身体似无若有的存在,大大解放了心灵。鲁迅留日时期展开对“内部之生活”的理解时,曾以“客观之物质世界”“自然”和“观念世界”为参照,这种理解方式转换到《野草》的写作、尤其是《死后》的写作,可以看到,身体正是“客观之物质世界”“自然”和“观念世界”共同的场所。身体作为肉体,乃是“客观之物质世界”的一种,而关于身体的种种观念,如死后即是尸体的观念,既构成一种“自然”,也构成一种“观念世界”的承载物,在此意义上,要对现代心灵问题有所理解,就必须将心灵从身体中剥离出来。而且,这一剥离必须既是观念的,比如借助死后知觉仍在的观念,又是实践的,如具体誊写知觉仍在的身体世界,才能实现身心分裂。而誊写的过程,在切割了言与心的关系之后,通过建构身体与文的关系,在新的维度上恢复了言为心声的可能性。在这个意义上,将整个《野草》的主题设想为“恢复”,(61)是非常值得注意的。

因此,非常有意思的是,鲁迅《野草》展开的不仅是心灵探寻的过程,而且是身体探寻的过程。只不过在同一过程中发生的身心问题,不但不是身心一致,而且是身心分裂,不但不是言文一致,而且是言文分离。更有意思的是,鲁迅探寻的脚步并没有停下来。一个在《野草》视景的内部一直走下去的过客,其实是一个停滞的形象,因为他的经验和老翁一样,只知道前面有坟,不知道坟究竟是不是终点,更不知道坟之后有什么。鲁迅作为过客的创造者,在进行创造的那一刻也许和过客并行,甚至就是过客本身,但过客也许停在了坟前,鲁迅则走到了坟后。而由于鲁迅走到了坟后,“内部之生活”的表达也就在鲁迅自己手中出现了边界和限度。

四 “内部之生活”的表达边界和限度

“内部之生活”的表达边界和限度,作为一个具有思想价值的命题,其实是蕴藏在《野草》写作的内部的。而且,也许正是因为这一命题蕴藏在《野草》写作的内部,作者自己是第一个表明该命题存在的人。早在1927年10月发表的《怎么写》一文中,鲁迅即表示《野草》式的“世界苦恼”虚无缥缈,不容易抓住,不如写社会生活的琐杂来得真切,(62)在1931年介绍《野草》的写作背景时说“日在变化的时代,已不许这样的文章,甚而至于这样的感想存在。我想,这也许倒是好的罢”,(63)而在1932年解释自己不同类型的写作时说“有了小感触,就写些短文,夸大点说,就是散文诗,以后印成一本,谓之《野草》。得到较整齐的材料,则还是做短篇小说”,(64)这些说法至少可以引申出三个有意思的论题:

一,鲁迅是一个文体家,善于为思想穿上不同的文体衣裳;而在写作《野草》时,将自己更为重要的思想穿上了短篇小说的衣裳。

二,鲁迅认为特定的文体形式总是与特定的时代相联系,不是写作为时代赋形,而是时代为写作赋形。也许作品会有其超时间性,写作本身是无法超越时间的。

三,鲁迅不愿意因为拓进了“内部之生活”而创造一种真实的幻觉,他更愿意在“内部之生活”之外体验真实感,从而真正地打开“怎么写”的问题。

这是三个存在一定交叉性质的论题,很好地远离了学界曾经广泛讨论过的“充实”与“空虚”那样的语言即存在的论域。在语言即存在的论域中,《野草》被强势解读为形而上学的文本,(65)但就《野草》的文本实际情况来看,其中确有形而上学的篇什,如被广泛征引的《影的告别》《死火》《墓碣文》等,更有鲁迅自己解释过的有具体现实指向的《我的失恋》《复仇》《希望》《这样的战士》《腊叶》《淡淡的血痕中》《一觉》《失掉的好地狱》等篇什,(66)以形而上学式的讨论笼罩全部并不合适;即使试图超越现实和哲学的二分法,以符号诗学的方式解读《野草》,(67)也难免有减缩文本的复杂性之感。不过,大概没有任何一种研究是能将研究对象完全包裹的,总是要有所取舍。当分析“内部之生活”的表达边界和限度成为论题时,也难免丢失《野草》的某些特质和价值。但是,如果将《野草》与基本上同一时期写作的《彷徨》合观,就不能不同意鲁迅的自叙,即他在进行《野草》式的写作时,更加重视的乃是《彷徨》中的短篇小说写作。举凡《野草》中出现的反抗绝望、复仇、孤独……主题,《彷徨》都有更为复杂、立体的表达;相比较之下,《野草》显得零碎,而《彷徨》显得具有整体性,具有充分的形式感。而《彷徨》既然有更为复杂、立体的表达,就意味着《彷徨》所牵涉的个体心灵和社会生活的深广度,乃是鲁迅更加重视的,《野草》的重要性不能超越《彷徨》,鲁迅对于《野草》所模进的“内部之生活”,是有所保留的。

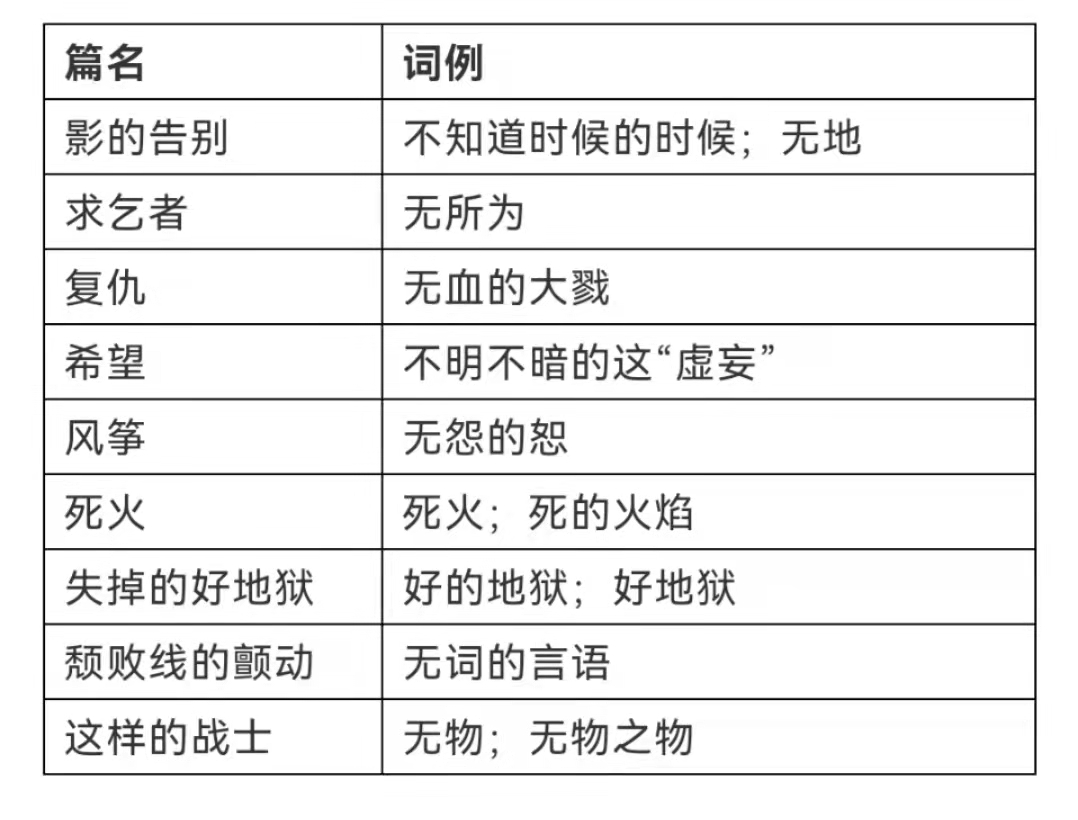

而正是鲁迅的有所保留,使得他警惕“内部之生活”所创造的真实幻觉,他在一步步深入“内部之生活”的表达后,又一步步从“内部之生活”走向外部,重拾现实。一旦有了新的现实感,鲁迅即意识到《野草》是内置于时代的,是时代的难以直说的苦闷通过鲁迅之手,以《野草》的写作显形。如此描述,有一种反映论的色彩,但不能不说《野草》与时代之间,并非不存在反映论式的关系。而所有这些状况都是内在于《野草》写作本身的,并且从字面上是可以读出来的。举例来说,类似“无地”“不知道时候的时候”这样的语词,就显示了《野草》创造真实幻觉的努力和限度:

这些词例的特点在于,它们并无现实的对应物,造词方式是通过在逻辑上延伸词的含义而生成与事实不符、却于理可通的新词。这就意味着,这些词不是表达一般意义上的真实,而是表达心理意义上的真实,也就相当于创造一种真实。创造真实当然也是语词的功能之一,自有其意义。鲁迅所造生词的特点在于,这些词基本上是以相同的逻辑方式,即“不存在的存在”,造出来的。这些词是鲁迅用以拓进“内部之生活”的关键性词语,说明鲁迅想象“内部之生活”的方式比较单一,难以像他在其他文类中描摹非“内部之生活”那样,调动丰富多样的、有层次感的表达方式。那么,与其强调和肯定鲁迅在《野草》写作中取得的语言和诗学强度,不如做一些让步,承认鲁迅的表达是有限度的,常常是不得不停止在既有语词系统的内部,无法自拔。事实上,正如鲁迅总是以模进的手法描摹现代心灵的问题一样,在《野草》的每一个具体文本中,他也总是以不断重复某一个或几个句式的方式在进行写作,其表达的强度不是来自不断的变化,而是来自不断的重复。不断的重复当然带来强度,但更带来限度。充分重视《野草》表达“内部之生活”的限度是非常必要的。以《影的告别》为例,鲁迅复沓的就是下列四个句式:

有我所不乐意的……,我不愿……。

我不愿……,我不如……。

我终于……,我将……。

我愿意……,决不……。(68)

句式的复沓使人强烈地感受到了作者所要表达的情绪和倾向性,其中挣扎和反抗的意味,是任谁也无法忽视的。但从逻辑上来说,鲁迅表达的边界很清晰,乐意不乐意什么,愿意不愿意什么,都是能够指出来的,令人费解或着迷的是清晰的表达背后焦灼的情绪。因此,所谓的“难以直说的苦衷”,鲁迅表达得更多的是“苦衷”,而不是“难以直说”。如果说存在一个语言本体意义上的“难以直说”的问题,鲁迅所做的努力也不是那么明显可见的。他说“世界苦恼”虚无缥缈不易抓住,在怎么写的意义上,也是他体验到了他手中的现代汉语的表达限度的甘苦谈吧。

而回到鲁迅留日时期对于20世纪文明的想象,他认为:

文化常进于幽深,人心不安于固定,二十世纪之文明,当必沉邃庄严,至与十九世纪之文明异趣。新生一作,虚伪道消,内部之生活,其将愈深且强欤?精神生活之光耀,将愈兴起而发扬欤?成然以觉,出客观梦幻之世界,而主观与自觉之生活,将由是而益张欤?(69)

这些内容在鲁迅自身的生活和写作实践中,应当都是得到了映证的。尤其是《野草》的写作,鲁迅的确是在生产一种“沉邃庄严”的文明产品,深入自我的“内部之生活”而描绘“精神生活之光耀”;当鲁迅在写作《野草》时,其生活也的确是一种“主观与自觉之生活”。但问题在于,“愈深且强”“愈兴起而发扬”“由是而益张”的状况并未如所期待的那样出现。从《野草》这一被誉为最有深度的写作来看,鲁迅所感受到的固然有一些捕获了“世界苦恼”的大欢喜,但更多的恐怕是无法捕获的新的苦恼。这是现代汉语表达能力的问题?是鲁迅个人的能力问题?还是鲁迅对于20世纪文明的想象本身的问题?从逻辑上来说,如果后来的历史发展出现了与之前历史预言者所预言的不一样的情况,就应当指出,是预言出了问题,而不是历史发展出了问题。20世纪之文明,无论是中国的,还是非中国的,固然都有“沉邃庄严”的一面,但也都沿袭着19世纪文明重物质、任众数的特点;后者甚至是更重要的一面。因此,即使不讨论现代汉语的表达能力问题和鲁迅的个人能力问题,也应当意识到,鲁迅提出的20世纪文明的命题,在被历史的发展部分映证的同时,更多地是被质疑了。那么,所谓“内部之生活”的表达边界和限度的问题,就不仅仅是一个言、文层面的边界和限度的问题,更是“内部之生活”作为19世纪文明发展的偏至想象本身就有边界和限度的问题,它不但不足以概括20世纪文明,甚至不一定是20世纪文明的主要内容。作为一名善于解剖自己的启蒙主义者,鲁迅所以质疑“世界苦恼”,就是因为随着时代的变化,对自我产生了新的理解和判断,从而试图摆脱“内部之生活”的束缚,进入新的写作实践领域。只不过他告别旧领域、进入新领域的过程,几乎从来都不是鲜明锐利的,他挣扎着往前走,以至于有时无法看出他前进的痕迹。

如此突出地强调时代对于鲁迅的修改,说明时代对于鲁迅的语体和文体的影响,将时间性戳在《野草》上,也是符合鲁迅对文章的理解路径的。1927年鲁迅在演讲《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中,就着重分析清峻、通脱、华丽、壮大的文章风格与政治政令、作者的政治身份和处境的关系,特别强调文学自觉的时代性。(70)彼时,鲁迅刚写完《野草》不久,对于《野草》的时代性应该还记忆犹新,种种社会政治的恐怖、个人出处的困难、情感的炎症、内在的虚无,等等,都还历历在目。那么,相应的,对于其中的边界和限度,鲁迅也是了然于心的。因此,在同样是1927年写作的《怎么写》一文中,鲁迅将时代看起来芜杂、琐碎的面貌作为更重要的描摹对象,告别了《野草》式的语词复沓,不再肉搏虚空和暗夜,改为肉搏嘈杂、喧嚣的现代社会生活了。当然,应该补充说明的是,虚空和暗夜,与嘈杂、喧嚣的现代社生活并非两不相干,只不过对于肉搏者来说,区别也很明显罢了。

而且,更进一步来说,分析和讨论“内部之生活”表达的边界和限度,除了厘清《野草》的时代性,也是为了说明,在种种约束之下,鲁迅誊写现代心灵及身体的工作,其所誊写出来的文本就具有了时代的诗学和美学的面相。如果能够欣赏和分析这种时代的诗学和美学面相,就能够更好地把握《野草》的精神密码,更好地领略《野草》的文学意味。也是在这一意义上,鲁迅在文白之间进行的表达,有着老舍、王朔式的俗白所不具备的现代汉语魅力,有言文一致运动所不能企及的可能性。

注释:

(1)李国华:《“我”的内在秩序与外部关联——也论鲁迅〈野草〉主体构建的问题》,《文艺争鸣》,2018年第5期。

(2)木山英雄:《“文学复古”与“文学革命”》,《文学复古与文学革命——木山英雄中国现代文学思想论集》,第209-238页,北京:北京大学出版社,2004年;王风:《周氏兄弟早期著译与汉语现代书写语言(上)》,《鲁迅研究月刊》,2009年第12期。

(3)鲁迅:《坟·摩罗诗力说》,《鲁迅全集》第1卷,第70页,北京:人民文学出版社,2005年。

(4)鲁迅:《呐喊·自序》,《鲁迅全集》第1卷,第438-439页。

(5)钱理群:《心灵的探寻》,上海:上海文艺出版社,1988年;王乾坤:《鲁迅的生命哲学》,北京:人民文学出版社,1999年。

(6)王风:《文学革命的胡适叙事与周氏兄弟路线——兼及“新文学”“现代文学”的概念问题》,《中国现代文学研究丛刊》,2006年第1期。

(7)鲁迅:《朝花夕拾·〈二十四孝图〉》,《鲁迅全集》第2卷,第258页,北京:人民文学出版社,2005年。

(8)鲁迅:《呐喊·狂人日记》,《鲁迅全集》第1卷,第445页。

(9)王风:《文学革命与国语运动之关系》,《中国现代文学研究丛刊》,2001年第3期。

(10)王风:《从“自由书”到“随感录”——晚清报刊评论与五四议论性文学散文》,《现代中国》第4辑,武汉:湖北教育出版社,2004年。

(11)孙玉石、方锡徳:《介绍新发现的鲁迅十一篇佚文》,《鲁迅研究》第1辑,上海:上海文艺出版社,1980年。

(12)寇志明:《“温故知新”:透过〈自言自语〉及“过去”的视角重读鲁迅的〈野草〉——献给亡友冯铁教授》,《鲁迅研究月刊》,2018年第8期。

(13)张洁宇:《审视,并被审视——作为鲁迅“自画像”的〈野草〉》,《文艺研究》,2011年第12期。

(14)鲁迅:《集外集拾遗补编·自言自语》,《鲁迅全集》第8卷,第114页,北京:人民文学出版社,2005年。

(15)(16)鲁迅:《集外集拾遗补编·破恶声论》,《鲁迅全集》第8卷,第25页,第26页。

(17)李天明:《难以直说的苦衷——鲁迅〈野草〉探秘》,北京:人民文学出版社,2000年。

(18)(64)鲁迅:《南腔北调集·〈自选集〉自序》,《鲁迅全集》第4卷,第469页,北京:人民文学出版社,2005年。

(19)(36)李国华:《〈野草〉:梦与忆之诗》,《鲁迅研究月刊》,2011年第5期。

(20)吴虞:《吃人与礼教》,《新青年》第6卷第6号,1919年11月。

(21)鲁迅:《彷徨·孤独者》,《鲁迅全集》第2卷,第93页。

(22)周作人:《〈沉沦〉》,《晨报副镌》,1922年3月26日。

(23)鲁迅:《而已集·答有恒先生》,《鲁迅全集》第3卷,第474页,北京:人民文学出版社,2005年。

(24)竹内好:《鲁迅》,第46-71页,李心峰译,杭州:浙江文艺出版社,1986年。

(25)薛毅:《反抗者的文学——论鲁迅的杂文写作》,《视界》第4辑,第6-9页,石家庄:河北教育出版社,2001年。

(26)许杰:《〈野草〉诠释》,天津:百花文艺出版社,1981年;孙玉石:《现实的与哲学的——鲁迅〈野草〉重释》,上海:上海书店出版社,2001年。

(27)冷霜:《表达即挣扎——论〈野草〉》,《鲁迅研究月刊》,2001年第1期。

(28)李欧梵:《铁屋中的呐喊》,第82-104页,尹慧珉译,石家庄:河北教育出版社,2000年。

(29)(56)(57)鲁迅:《野草·题辞》,《鲁迅全集》第2卷,第163页,第163页,第164页。

(30)鲁迅:《野草·求乞者》,《鲁迅全集》第2卷,第171-172页。

(31)鲁迅:《野草·希望》,《鲁迅全集》第2卷,第182页。

(32)(48)鲁迅:《野草·秋夜》,《鲁迅全集》第2卷,第167页,第167页。

(33)(68)鲁迅:《野草·影的告别》,《鲁迅全集》第2卷,第169-170页,第169-190页。

(34)(37)鲁迅:《野草·我的失恋》,《鲁迅全集》第2卷,第173-174页,第174页。

(35)汪卫东:《〈秋夜〉:〈野草〉的“序”》,《中国文学研究》,2006年第4期。

(38)鲁迅:《野草·狗的驳诘》,《鲁迅全集》第2卷,第203页。

(39)(50)(51)(53)(55)鲁迅:《野草·墓碣文》,《鲁迅全集》第2卷,第208页,第208页,第207页,第207页,第207页。

(40)木山英雄:《〈野草〉的诗与“哲学”》“下”,赵京华译,《鲁迅研究月刊》,1999年第11期。

(41)(43)鲁迅:《两地书》,《鲁迅全集》第11卷,第16页,第21页,北京:人民文学出版社,2005年。

(42)王德威:《从“头”谈起——鲁迅、沈从文与砍头》,《想象中国的方法:历史·小说·叙事》,第135-146页,天津:百花文艺出版社,2016年。

(44)(45)鲁迅:《野草·过客》,《鲁迅全集》第2卷,第195-196页,第197-198页。

(46)鲁迅:《坟·灯下漫笔》,《鲁迅全集》第1卷,第225页。

(47)彭小燕:《存在主义视野下的鲁迅》,第330-336页,北京:北京大学出版社,2007年;刘春勇:《留白与虚妄:鲁迅杂文的发生》,《中国现代文学研究丛刊》,2014年第1期。

(49)郜元宝:《鲁迅作品的身体言说》,《反抗被“描写”——郜元宝鲁迅研究自选集》,第35页,桂林:漓江出版社,2014年。

(52)鲁迅:《且介亭杂文·门外文谈》,《鲁迅全集》第6卷,第93页,北京:人民文学出版社,2005年。

(54)王恺銮:《邓析子校正》,第16页,上海:商务印书馆,1935年。

(58)鲁迅:《野草·颓败线的颤动》,《鲁迅全集》第2卷,第211页。

(59)(60)鲁迅:《野草·死后》,《鲁迅全集》第2卷,第214页,第216-217页。

(61)丸尾常喜:《耻辱与恢复——〈呐喊〉与〈野草〉》,秦弓、孙丽华编译,北京:北京大学出版社,2009年。

(62)鲁迅:《三闲集·怎么写》,《鲁迅全集》第4卷,第18-19页。

(63)(66)鲁迅:《南腔北调集·〈野草〉英文译本序》,《鲁迅全集》第4卷,第365-366页,第365-366页。

(65)李敏:《鲁迅的语言思想及其实践》,第105-124页,华中科技大学博士学位论文,2009年。

(67)张闳:《黑暗中的声音——鲁迅〈野草〉的诗学与精神密码》,第2-12页,上海:上海文艺出版社,2007年。

(69)鲁迅:《坟·文化偏至论》,《鲁迅全集》第1卷,第56-57页。

(70)鲁迅:《而已集·魏晋风度及文章与药及酒之关系》,《鲁迅全集》第3卷,第523-539页。

(作者单位:北京大学中文系。)