麦克尤恩与“作家的敌人”

麦克尤恩

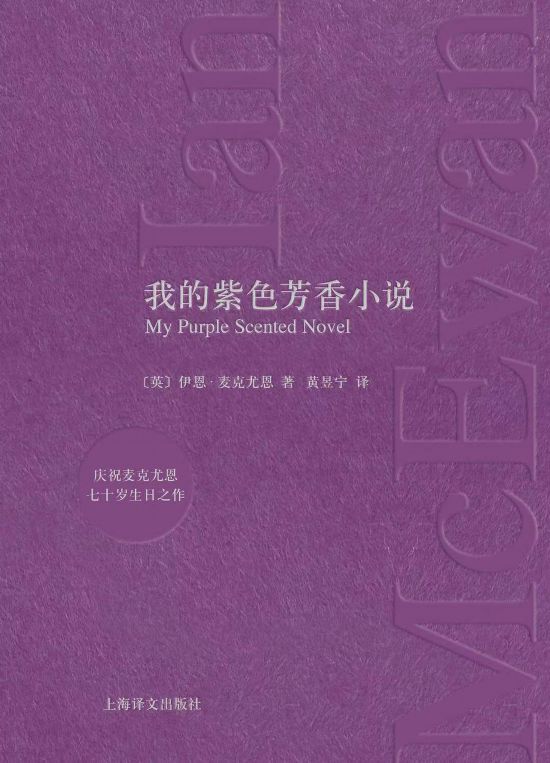

《我的紫色芳香小说》最早发表于2016年的《纽约客》,这篇精致的短篇小说于2018年发行了中文版单行本——紫色绒面精装本,凹面烫银字体,封面标注“庆祝麦克尤恩七十岁生日之作”,就主题和深度而言,它还真当得起“庆生之作”的名头。小说源于一场跨界合作,作家应德国摄影家托马斯·德曼之约,为其策划的展览写作了一篇能够放入展会手册的小说。这缘起本身就引人遐想,如何在视觉艺术的领地里,让小说家以文字调动想象的力量大放异彩?如你所知,麦克尤恩近些年频繁参与各类“跨界”活动,亲自操刀参与小说的影视化剧本改编,在重要的场合公开表明反对英国脱欧的政治立场等,无不彰显出他作为一个资深的作家兼公共知识分子,正在焕发出这个年龄独有的光彩。

麦克尤恩一如既往地展示了他出人意料的幽默感与艺术家气质,题目已见端倪。篇名My Purple Scented Novel,既包含摄影艺术不可或缺的色彩元素,同时用“芬芳的气味”另辟开嗅觉的小径,读者的不同感官在文学通感修辞作用之下被激发,一时间竟恍惚起来。小说标题渲染出略显神秘的气氛,它让人联想到爱丽丝的奇境,令人心生疑窦,难道晚年的老麦决意继续保持时髦步调,进军新领域?毕竟,继《坚果壳》胎儿视角之后,他又有一部科幻作品《我这样的机器》问世,以宏大的篇幅探讨人工智能、机器与人的情感、道德相对主义等热门议题。如果他突发奇想,开始写作童话故事或是奇幻文学,恐怕也不会令长期关注他的读者感到吃惊。而多年的持续写作也的确使他具备驾驭各类文体和题材的超能力。

此外,题目内嵌一部小说,意味着小说可能是关于这部小说的故事,也或许就是我们正在阅读的这篇小说本身。其含混意味暗含着叙事者的双重身份,他既是小说人物,虚构的叙事者,也可能是虚构行为的执行者——作者本人。仅从题目,我们就已经感受到这位老而弥坚的英国小说家身上扑面而来的顽皮气息。

还好,小说正文内部并未制造任何实质性的阅读障碍,正相反,它简短、轻捷,以略带调侃的语调,讲述了两位作家声名此起彼伏的故事。小说以第一人称写就,“我”向读者坦承了一段欺世盗名的成名史,开篇就直言不讳,交代了故事的始末:

“我不否认,这里头有恶行。我偷了一段人生,也不打算物归原主。这几页纸,你大可以看成是一份供词。”

“我”(帕克·斯帕罗)和乔斯林·塔拜特大学时代就是形影不离的好友,两人的文学才华不分轩轾,也几乎同步进入主流文学圈。但毕业后,“我”过早地投入了稳定的家庭生活,而乔斯林则通过与影视界的合作,迅速崭露头角,在文坛建立了自己的声望,被认为是国宝级的著名作家,“我”则逐渐沦为籍籍无名的小说家,迁居偏远之地,在大学兼职教授写作课以维持生计。直到某年暑假,“我”照例独自前往乔斯林的别墅度假,机缘巧合之下读到了乔斯林尚未示人的未竟之作,就在乔斯林本人迟疑不定并暂时将新作搁置的空档,“我”将其改头换面,迅速完成并发表,名为《她拒绝起舞》(紫色封面,铜版花卉图案上凸字烫金)。“我”剽窃了乔斯林的作品,也偷走了乔斯林此后的人生。

偷走一个人的人生谈何容易?或者说,偷走一个人的作品,在版权意识如此明确的当今时代,如何可能?这或许是为什么麦克尤恩敢于在小说伊始便亮出底牌,他有这样的能力,将故事的每个细节都虚构得扎实、清楚,毫不含糊,底牌于是成为悬念,也变成故事中最无关紧要的部分。帕克在看到乔斯林作品的当晚,便开始以原作为基础重新创作一部乔装打扮的新作,先是采用手写方式,并在手写稿上标注伪造的日期(两年之前),故意在无关的想法上浪费笔墨,偏离主题,重新设计人物的经历和背景,将自己此前的作品主题、语句植入其中,甚至试图将故事背景换到纽约,当然,他最终放弃了这一设想,因为乔斯林笔下的伦敦如此栩栩如生,他根本不可能以同样的水平复制纽约。帕克利用暑假的几个月时间,以常人难以想象的速度将原作彻底改头换面,并通过一家老式自费出版社在一周之内出版了这部“新作”。

对小说爱好者来说,阅读已写过数部成熟的长篇、善于驾驭复杂线索的作家的短篇小说绝对是一种享受。语言精简、凝炼,叙事节奏张弛有度,虚与实、省略和留白的把握也恰到好处。麦克尤恩擅长给他的人物以实感和质感,以至于我们几乎忘了,如此天衣无缝的偷梁换柱恐怕只能出现在小说中。而能够让我们忽略它的超现实性的,恐怕也只有麦克尤恩的英式幽默。

毕竟,这位作家年轻时曾经只靠描写几个时刻和几个场面就能轻易把读者撂倒在地。如此完美惬意的犯罪现场非得是叱咤文坛几十年的亲历者才有功力凭空虚构,还能让读者死心塌地、心甘情愿地买单。而这故事不难让我们联想到西方诗歌史上的一桩著名公案,德语诗人保罗·策兰的诗集《罂粟与记忆》在1950年代曾被法国超现实主义诗人伊万·戈尔遗孀指控抄袭。策兰最终获胜的证据是诗集中的大部分诗作出自他早年已出版的《骨灰瓮之沙》,但这本书曾被策兰本人以印刷错误为由撤回,市面上几乎找不到存在过的痕迹。尽管策兰曾赠书给戈尔本人,由于戈尔的早逝,此事难参其详。此后,戈尔的遗孀又伪造了戈尔遗作的创作时间……尽管引发纷争的《罂粟与记忆》至今仍是策兰最重要的作品,但毫无疑问,事件对诗人产生了持久的影响,围绕原创性的争端很可能永无休止。

话说回来,小说中事是否真的可能发生并不重要,关键是它构建了关于小说写作的巨大隐喻,几乎包含了小说生产的全过程,就自身体量与其释放出的力量对照而言,它真的芳香四溢,值得反复阅读。小说家面对着一个险象环生的世界,不仅随时要和内心的恐惧与野心作斗争,还需承受出版界和读者偏见的考验。如果真有所谓的创作定律,那么,作家永远对下一部作品心存疑虑一定是其中之一。总有这样的时刻,我们失去了对自己的判断。这也是小说中两人地位发生转换的关键时刻,高处不胜寒的一方深恐下坠,而另一方不顾一切向上爬的野心战胜了基本的道德原则。声名成为乔斯林的重负,他对下一部作品毫无把握,因为它决定着作家是否能够继续在文坛上立足。而毫无声望可言的“我”被读者弃如敝履,即便改装了乔斯林的作品,拿出一部真正的上乘之作,也面临着无法出版的窘境。三年后,乔斯林的原版小说《骚动》终于发表,一时引起轰动,被认为是当代最好的小说。这时,“我”提前发表的伪作才得到关注,它们从“我”预先埋伏下的二手书店、义卖商店中浮现出来,以及“我”能力所及的各个角落,整整四百本,甚至乔斯林本人也曾收到过《拒绝起舞》的邮寄本。但毫不意外,没人读过它,乔斯林从来不读“我”的书,这也成为完美作案的重要前提。两部作品之间明显的相似性,也是经由“我”本人以匿名的方式提醒某位好事的评论家,才被发现。这之后发生的事不难想象,乔斯林背负了背叛和抄袭的罪名,再也没能翻身,两人的现实境遇也相互调换,“我”成为知名作家,将所有重要的小说奖项揽入囊中,乔斯林则成了需要被原谅的欺骗者,道德有亏的朋友,经过多年打磨,他小心翼翼地编出一套理论,用两人交织在一起的人生经历去解释他们为何最终写出了同样的作品。

除了名利场的势利,麦克尤恩还精心描述了作家遇到真正的佳作时的震撼(以及发自内心的嫉妒),那是一种很深的梦魇,同代人的才华真的让你折服了,他们兼具托尔斯泰、乔伊斯和一切伟大作家的禀赋,将你无从把握的现实描摹得栩栩如生。帕克不吝惜所有美好的伟大的字眼去形容他看到《骚动》时的激动心情,但他的第一反应并不是将这感受告诉乔斯林,而是飞快地制作了副本,带回家去做二次加工。作家阿乙有一篇小说叫做《作家的敌人》,已成名的作家读到一个年轻人的小说,发现天才的同时也给自己判了死刑。阿乙曾在访谈中坦承这篇小说灵感的来源:“我确实看到过一个比我年轻十岁的人在微博里贴出一个很短的开头,当时感到的刺激就像是天快要塌下来了。不是说他比我年轻时写得好,而是比我现在都写得好。我花费了整整半天找到他所有的作品,直到确信这只是昙花一现。”他从没告诉对方,绝无可能开诚布公,深恐对方知晓他蕴藏着连自己都没意识到的巨大能量,即便已看出这人剩下的都是卖弄,亟须高手指点。

《我的紫色芳香小说》在现实的层面之外,也像是作家的白日梦,体现出他们深层的忧虑,对于原创性的自我怀疑,对于一部作品究竟是否称得上是好作品的一场噩梦。在资讯爆炸,故事被反复、过度消费的今日,出版物褪去了神圣的光环,大量的文学生产并不能称作是创造,而无非是编辑;有多少作品只不过是经典的复制和衍生品?

小说借帕克之口提到了四个案例,美国女作家李·以色列伪造已故知名作家的信件和签名;博尔赫斯杜撰的皮埃尔·梅纳尔宣称重写了《堂吉诃德》的故事;卡尔维诺在《寒冬夜行人》精彩的戏仿片段以及英国小说家马丁·艾米斯在长篇小说《信息》中虚构的作家之间出于嫉妒而加害对方的情节。事实上,这种忧虑不仅受到作家群体的关注,也是其他艺术形式热衷表现的主题。伍迪·艾伦就曾在电影《遭遇陌生人》中讲过一个类似的故事。作家罗伊年轻时曾凭借他的第一部小说一鸣惊人,也因此自绝后路,放弃了大好的医学前程,专事写作,但第二部好作品再也没能到来,他陷入严重的精神危机,和妻子之间的关系也出现问题。直到遇上对面大楼的红衣女子,新的灵感促使他完成了手头的作品,然而导演讽刺的力度并未止步于此,红衣女子的爱情没能让他的作品重现光彩,最终拯救他的,是罗伊的年轻牌友,年轻人将罗伊看做值得信赖的朋友,把自己的第一部作品拿给他看,但却在不久之后遭遇车祸。罗伊误以为他已身亡,便盗取作品出版发表,电影结尾时,作品大获成功,罗伊站在昏迷不醒的年轻人病床边。等待着他的,是岌岌可危的声望,和寄生其上的随时可能坍塌的所有现实。

麦克尤恩在三年前访华时曾谈到数字革命的挑战,结论却落在了小说家这一职业之上——“不需要电池驱动,也无需高深的科技,但在道德上和审美上却高度复杂,当它登峰造极之时,美得无与伦比。我说的是各种形式的小说。要想进入别人的思想,要想衡量不同人的思想彼此之间的关系,以及它们与容纳它们的社会之间的关系,小说依然是我们最好的途径,最好的工具。小说家是在他人的思想之海上扬帆的水手……只有小说能呈现给我们流动在自我的隐秘内心中的思维与情感,那种通过他人的眼睛看世界的感觉。作家能够进入所有人的脑中,活过所有人的人生。”这与苏珊·桑塔格对于作家的描述如出一辙:“我真正想要的是将每一种生活都过一遍,一个作家的生活似乎包含了最多。”从涉及二战历史的《赎罪》,到《儿童法案》中真实的法庭、《我这样的机器》中人造人的道德困境,他对社会现实的关注,浓缩进《我的紫色芳香小说》,变成作家自我反思的白日梦,其状态完全可以用中国的一句古话来形容之:从心所欲不逾矩。