夏晓虹:讲义、家书与诗文集——新见林纾手稿考释

中贸圣佳国际拍卖公司近来征集到一批与林纾有关的文稿,笔者有幸先睹为快。粗粗翻阅之下,可判定其来源应出自林纾的第四子林琮,因其中的训子书除一通外,均有“琮儿”(或称“阿琮”)出现,且包含了与其人经历相关的文件。林琮本是林纾最看重的儿子,期盼他传承古文大业,以此可以想见,这批由林琮保存的文献价值之高。惟其内容庞杂,诸如文章、诗词、译稿、书札、文论、启事等均在内,既有书稿底本,也有零篇散叶。笔者现仅就个人感兴趣的部分略作钩稽、考述,以见其对林纾研究的意义。

林纾

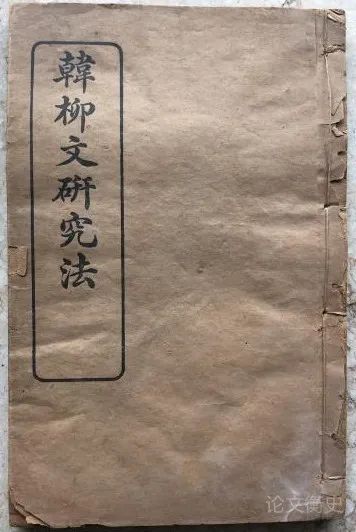

《韩柳文研究法》考原

林纾一生出版过三种文论著作:《韩柳文研究法》《春觉斋论文》与《文微》。三书的刊行年代,以《韩柳文研究法》最早,1914年由上海商务印书馆出版;余外二书分别于1916、1925年面世。且与后二种采通论形式不同,《韩柳文研究法》可谓之作家专论。

追索三书的编撰缘起,《文微》最明确。编录者、弟子朱羲胄自记,乃是其1919年(己未)在北京林纾所设的文学讲习会上听讲所得[1]。而朱氏编述之《春觉斋著述记》,则推测《春觉斋论文》“或谓其曾授京师大学文科生者也”[2]。陈平原撰《古文传授的现代命运——林纾与北京大学的离合悲欢》,又加入《韩柳文研究法》,称:“按时间推算,这两种林纾最重要的‘专著’,应该是其在京师大学堂及北京大学教书时的讲义,或曰‘科研成果’。”[3]只是,这仍然是猜想,有待证实。

单说《韩柳文研究法》,在刊行本中,林纾本人对成书过程并无交代。卷首马其昶一序,也只称赞林纾“于《史》《汉》及唐宋大家文诵之数十年,说其义,玩其辞,醰醰乎其有味也”。撰写此书,与“世之小夫有一得,辄秘以自矜”不同,“先生独举其平生辛苦以获有者倾囷竭廪,唯恐其言之不尽”。故“后生得此,其知所津逮矣”[4]。马氏与林纾曾为京师大学堂同事,又以传续古文志同道合,亦未明言受益的“后生”中是否有大学堂学生,不免让人失望。幸好在中贸圣佳征集的这批林纾相关文献中,有两页题为《文学研究法》的残稿,足以为此悬疑问题给出答案。

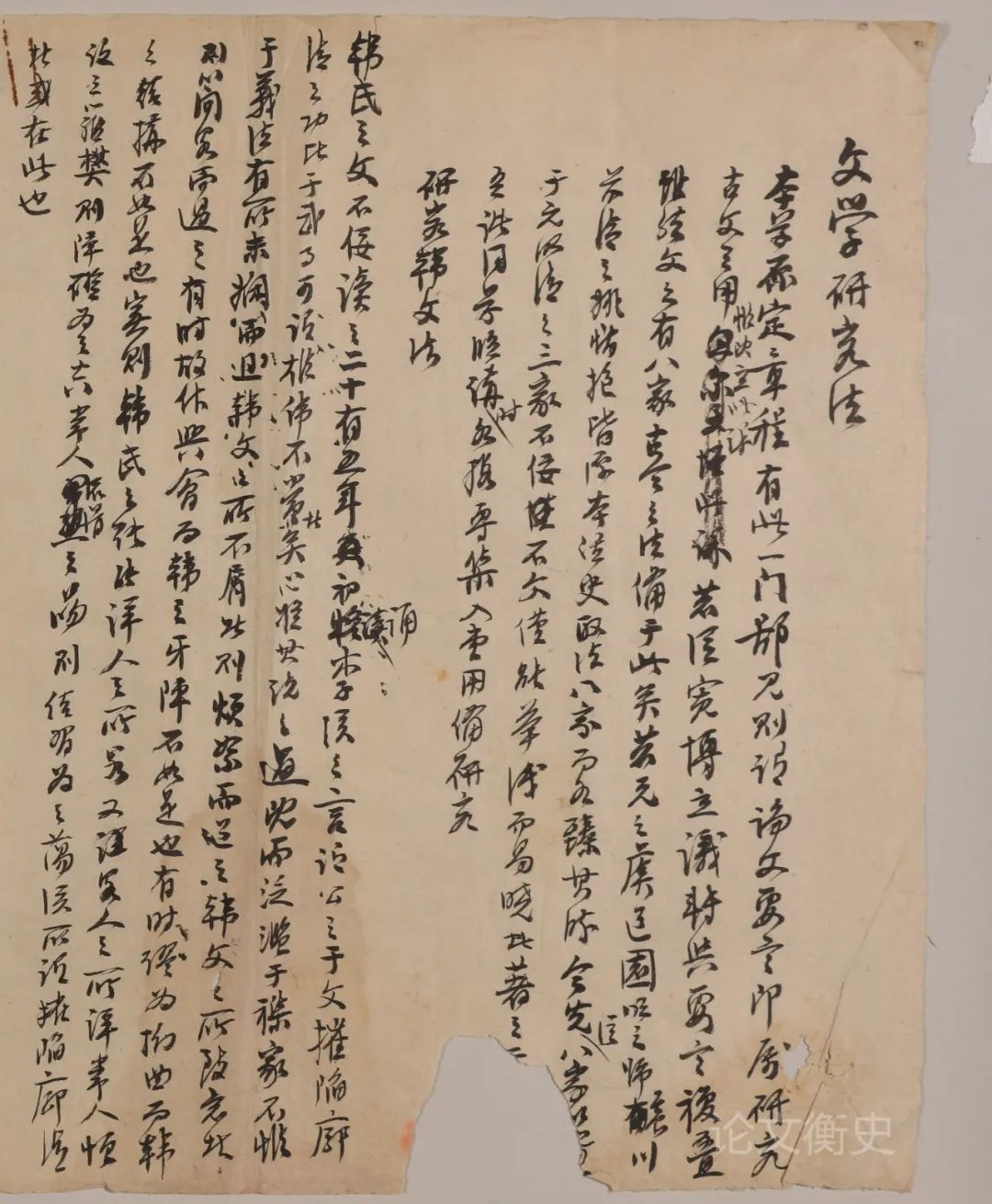

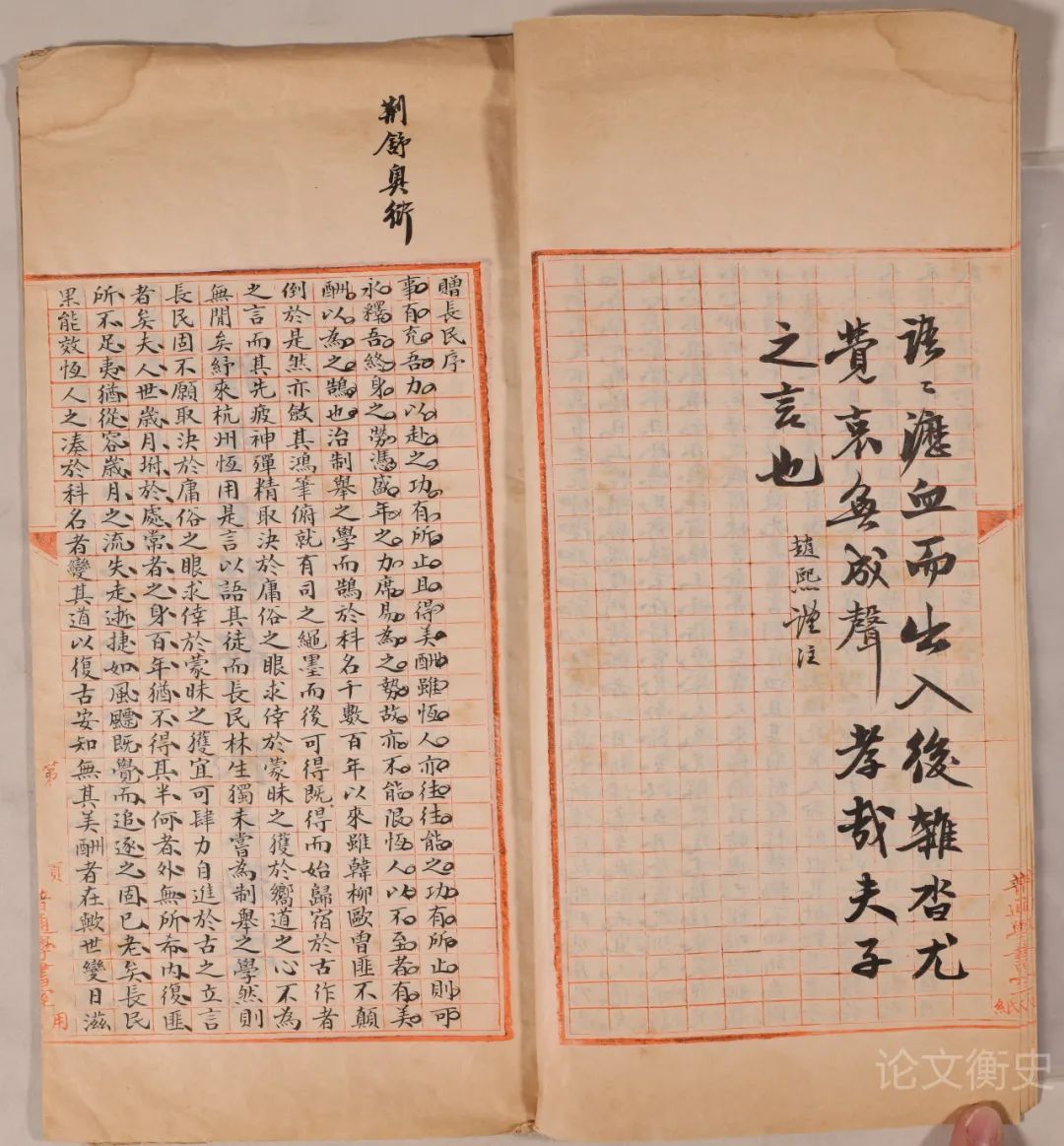

《文学研究法》残稿

初见此稿,便觉眼熟。正文部分列出小标题“研究韩文法”,以下第一则“韩氏之文,不佞读之二十有五年”,至所书最后一则“《讳辩》一首,已见之‘文章流别’”,经检出自藏之《韩柳文研究法》对照,此九条果然一般无二。最为难得的是,手稿篇首尚多出一段低三格书写的引言,先全录如下(因原稿破损而有阙字),再做解说:

本学原定章程有此一门,鄙见则谓“论文要言”即属研究古文之用。惟既立此课,若从宽博立议,转与“要言”复叠。虽然,文之有八家,古今之法备于此矣。若元之虞道园,明之归震川,前清之姚惜抱,皆源本经史,取法八家,而各臻其胜。今先从八家□□于元明清之三家。不佞不文,仅能举浅而易晓者著之□□□吾诸同学临讲时,各携专集入堂,用备研究。

林纾此处所言“本学”,毫无疑义为京师大学堂,因其所谓“原定章程”,即指1903年颁布的《奏定大学堂章程》。查该《章程》“各分科大学科目章”之第三节“文学科大学”内,下分九门,其中“中国文学门”的第一种“主课”,正是“文学研究法”,另有“古人论文要言”(又称“历代名家论文要言”),亦为“主课”之一[5]。由此可以明了,林纾此学期所讲科目乃是“文学研究法”,《韩柳文研究法》正是他为此课程准备的讲义。

不过,对照《章程》,林纾的授课内容显然不符要求。《奏定大学堂章程》关于“中国文学研究法”科目,列出了多达四十一款的“研究文学之要义”,其总体精神,恰是林纾所不屑的“宽博立议”。因此,最合格的教材,实属林传甲所编、也是国人自著的第一本《中国文学史》。此作凡分十六篇,从“古文、籀文、小篆、八分、草书、隶书、北朝书、唐以后正书之变迁”起,至“骈文又分汉魏、六朝、唐、宋四体之别”止,各篇题目的出处即为“要义”前十六款[6]。应该承认,此科目的讲授设计新旧杂陈,具有新学特色的如“东文文法”“泰西各国文法”“文学与地理之关系”“文学与世界考古之关系”“文学与外交之关系”“文学与学习新理新法制造新器之关系”[7],实在给予讲授者极为广阔的驰骋天地。只是对于林纾而言,这些多半是他不懂的学问。作为古文家的林纾于是只能以不变应万变,照样讲他最有心得的古文作法,并勉强辩解为“文之有八家,古今之法备于此矣”。无奈此“文法”并非彼“文法”,其不适应新式教育,于此已见一斑。

这里不妨稍微梳理一下“中国文学门”的相关科目,以为林纾的讲授定位。林纾认为与“文学研究法”内容重叠的“古人论文要言”,《章程》中有明确说法:“如《文心雕龙》之类,凡散见子史集部者,由教员搜集编为讲义。”可见两门课程在通论一隅虽有交集,但“古人论文要言”即为今日之“古代文论”,用意在知古,“文学研究法”归本于“务当于有关今日实用之文学加意考求”,着眼于通今,二者的分野实颇清晰。而林纾开讲的“韩柳文研究法”,从课程规制看,其实更接近另一门主课“周秦至今文章名家”。该课的讲习法为:

文集浩如烟海,古来最著名者大约一百余家,有专集者览其专集,无专集者取诸总集;为教员者就此名家百余人,每家标举其文之专长及其人有关文章之事实,编成讲义,为学生说之,则文章之流别利病已足了然。[8]

故而,林纾要求“同学临讲时,各携专集入堂”,正是“文章名家”讲法的最佳体现。实则,林纾在京师大学堂可能也开设过、或至少预备讲授“周秦以来文章名家”的课程,现在还留下手稿。经《林纾集》编者确认,其内容与嗣后出版的《左孟庄骚精华录》及《左传撷华》重合[9]。二书采选文加评注的形式,如删去原文,即与《韩柳文研究法》相类。另外,林纾此前已教授过“文章流别”一门主课,这在讲到韩愈《讳辩》时,明言其“已见之‘文章流别’”,即可知晓。此科目在《章程》中称为“历代文章流别”,规定是:“日本有《中国文学史》,可仿其意自行编纂讲授。”[10]据此,林传甲编写的《中国文学史》亦属一书两用。

《韩柳文研究法》印本封面

按照林纾最初的构想,这门“文学研究法”课程除了讲授韩愈、柳宗元的作品,本来至少还应包括古文八大家中其他六家,以及虞集、归有光与姚鼐之文。但现在所见《韩柳文研究法》,却只有“韩文研究法”与“柳文研究法”两部分;并且,手稿更不足两页。谓之“不足”,是因第二页尚有不少馀幅,显然是林纾至此搁笔,而非后面的文字丢失。其间的缘故也值得探究。

由此便需要了解林纾开设此课的时间。根据北京大学档案,林纾先于光绪三十二年八月(1906年9月)担任京师大学堂预科及师范馆经学教习,至宣统二年正月(1910年2月)起,转为分科大学经文科教习[11]。在预科及师范馆时,身为经学教习的林纾,只能教授“人伦道德之课”[12]。直至分科大学成立,除了讲授经学科大学(附理学)的课程外,林纾也开始在文学科大学任教。因此,由他主讲的“文学研究法”一课必定开设于1910年2月之后。更大的可能性是,分科第一年,林纾应是如前担任经学科目的讲习,第二年才转教文学课程。而京师大学堂学年的起讫,本以正月二十日为界[13]。如此,1911年2月讲授“历代文章流别”的林纾,9月刚刚开始“文学研究法”的传习,便立刻遭遇辛亥革命爆发,“学堂散”[14],林纾本人也于11月9日举家避居天津[15],此课自然夭折,于是只留下这不足两页的残稿。以上虽为推测之辞,笔者却自信实乃最合乎情理的还原。

辛亥后,1912年10月方全家返京的林纾[16],虽仍为北京大学教员,却已失去了重上课堂、续讲“韩柳文研究法”的机会,“中国文学门”的学生入校至少中断了两年[17],以及林纾1913年4月的被辞退[18],都是最重要的原因。因而,重拾旧稿、补缀成书时,原先的授课计划已完全可以弃之不顾。八家既是只存唐、不论宋,元明清三家当然更不必顾及。并且,《韩柳文研究法》1914年出版之际,林纾与北京大学已没有干系,这段在前清的京师大学堂“文学研究法”课程中短暂充作讲义的前史,以其未得究竟,亦无必要提起。于是,林纾当年写下的引言不再沿用,一段学科史掌故就此埋没——直到此次手稿的重现。

《林纾家书》补阙

这批手稿的一大亮点是,其中保存了十七封家书与遗训,如前所言,接收主体为林纾第四子林琮。数年前,笔者曾整理过林纾训子书,编为《林纾家书》,由商务印书馆2016年5月初版印行。其中数量最多的是给三子林璐的信,至于林纾极为看重的林琮,不过收入父亲写给他的两通书函及另外二十五纸训示。因此,目前新见的十七封家书,于此有极大补充。

需要先行说明的是,由于这部分书信中只有一封标记了明确日期,即“癸亥三月七日”的短札,其他则或缺年份,或仅存某日,甚至一无所有,因而要确认各信的写作时日殊非易事。并且,这些家书所言都是家务,基本不涉及时事,也很难建立时间坐标。笔者只得综合采用外部事实考证、内部情理关联以至所取信纸的排比等方法,才将这些书信大致理清眉目。

最容易考知的是1921年的四封家书,收信人除了林琮,至少还有三子林璐。此四信乃是因林纾南游而写。当年林纾七十岁,与同乡友人高凤谦(字梦旦)、郑孝柽(字稚辛,一作稚星,郑孝胥弟)及李宣龚(字拔可)相约,同游雁荡山,这可以说是他提前送给自己的生日礼物。不过,关于此次南行,目前可见的记述有限,主要是《畏庐三集》收入的《记雁宕三绝》,以及见于《畏庐诗存》的二十多首诗。根据家书,辅以诗文,可以排列出林纾此行的详细日程,足补各家年谱之缺:

1921年5月24日(四月十七日)早七点火车抵沪,次女林璿及夫君陈宏声(字蘅心[19],亦作衡心,福建闽侯人)接站,入住其家。在沪期间,访郑孝胥,游半淞园。

5月29日(四月廿二日)赴杭州,与陈建(字挺生,福建闽侯人)[20]、高凤谦同行。在杭期间,游韬光庵、三潭印月、竹素园等处名胜。

6月2日(四月廿六日)自杭州归沪。

6月4日(四月廿八日),与高凤谦、郑孝柽、李宣龚乘轮船赴温州,“游雁宕四日,路行往反五日,共九日”[21]。6月8日(五月初三)入山,游灵峰之罗汉洞(今称“观音洞”),宿焉。次日由蒋冶(字季哲,浙江乐清人)导览,游灵岩,宿蒋氏奉母所筑之屏霞庐(在灵岩寺附近)[22]。后日游大龙湫,仍宿屏霞庐。归途在泽国镇遇雨。

6月17日(五月十二日)离沪,次日到京。

此次南游留下的《记雁宕三绝》固然是林纾精心结撰的古文名篇,然而,更能见出其心事、因而价值更高的,实乃1921年5月25日林纾写给五个儿子的家书。尽管写信当年,出生于1915年的林琯刚刚七岁,本来是识字有限,林纾却照样郑重其事把五个儿子的名字逐一列出,故可知此次“字谕”的非同一般。

此信前半还是告知到沪情形以及叮嘱家事,后半所述才是最吃紧的部分。南下途中在沧州遭遇难民,对于林纾是很沉痛的记忆。公开发表的文字有七律一首,表达了林纾对灾民的深切怜悯(“酸风卷出哭声哀,菜色人人杂色灰”、“探囊恨少金千铤”),以及对北方军阀冷漠无情的强烈愤慨(“河朔雄藩方纵博,那能引作切身灾”);中间虽然也有一句自责,“白头颇悔看山来”[23],但限于格律,一闪而过,不易明了其意。家书却于此处用足了功夫,并且,不只是自省,更有意借机教育诸儿:

余车过沧州,难民七百馀各携筐,号声动地。余出钞票十元,托巡警分放,拨定每人得二枚,可哀极矣!汝兄弟饱食暖衣,皆皇天所赐,宜自尽为人之道,以答天恩。盖以汝等比之流民,有同霄壤。凡人贵知足,余见此惨状,觉一衣一食,皆属过分。即此次费钱游山,亦大不安分人所为。后此亦努力为善,以自盖其过。汝兄弟年少,不知物力艰难,人民哀痛,余不能不随事告诫。凡人能晓一分世事,即得一分受用。璐、琮二子尤当知之。

从要求儿辈的感戴天恩,好自为人,到后悔自己的不安分,浪费钱财游雁宕,因而发愿努力为善,以补其过,所责备者已专在自家人。而随时随事施以告诫,正是林纾训子书的特点。于是,一封告知行踪的书信,最终转变成修德教言,无怪林纾要指令儿子们“读后存之”[24]。

在林纾的七个儿子中,最让他费心且伤心的实为三子林璐,从《林纾家书》中所收《训林璐书》已分明可见。只是,尽管恨铁不成钢,那时的林纾还是苦口婆心,劝勉不止,自陈“教子之心甚热如火。汝累累不听吾言,而吾心亦未尝一刻灰冷。可见父母爱子,匪所不至”[25]。但是,这份溺爱与乞怜[26]并没有换来林璐的幡然悔悟。在新见家书里,1922年以后言及林璐,林纾的口气已明显由失望转为绝望。最严重的说法是:“其最无耻并无天良者,无过汝五兄璐。其人不孝不义,背叛父母,鄙弃妻子,终日非嫖赌不为正事。”[27]可见,施之于林璐的家教完全失败,让林纾极为痛心。

幸好还有孺子可教的四子,林纾于是将所有的希望都寄托在林琮身上[28]。这包括两方面的托付,一是家庭的维系,一是古文的延续。

就家庭而言,林琮1904年出生时,林纾已五十三岁,此后又生育了璈、珣、琯三子,及瑚、莹、珠三女。1924年林纾去世,其时最小的五女林珠不过六岁。以此,林纾自知年老,不及亲见诸子女长大成人,故对林琮寄予厚望。家书中已有明确嘱托:

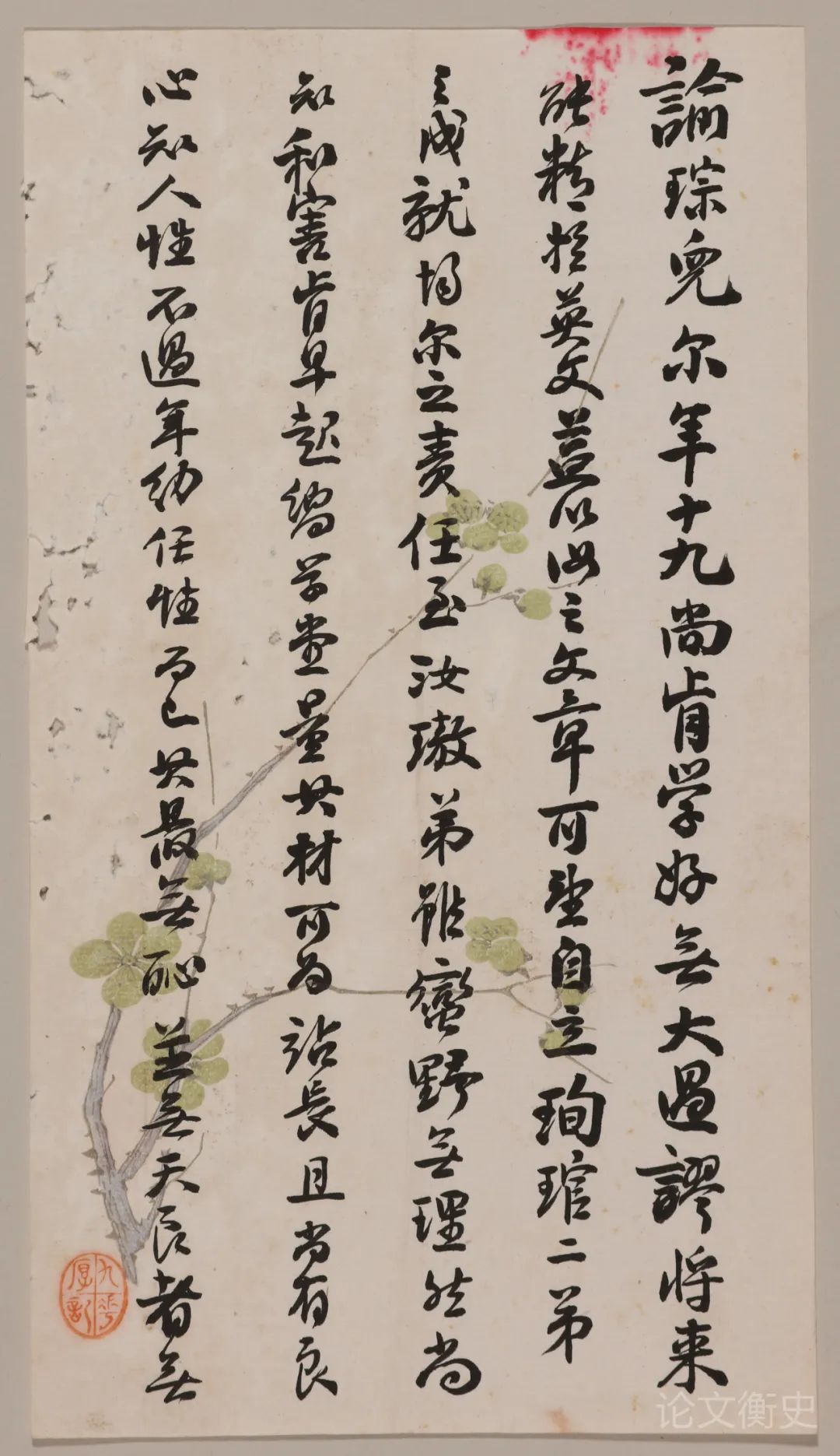

尔年十九,尚肯学好,无大过谬。将来能精于英文,益以汝之文章,可望自立。珣、琯二弟之成就,均尔之责任。至汝璈弟虽蛮野无理,然尚知利害,肯早起向学堂,量其材可为站长。且尚有良心,知人性,不过年幼任性而已。[29]

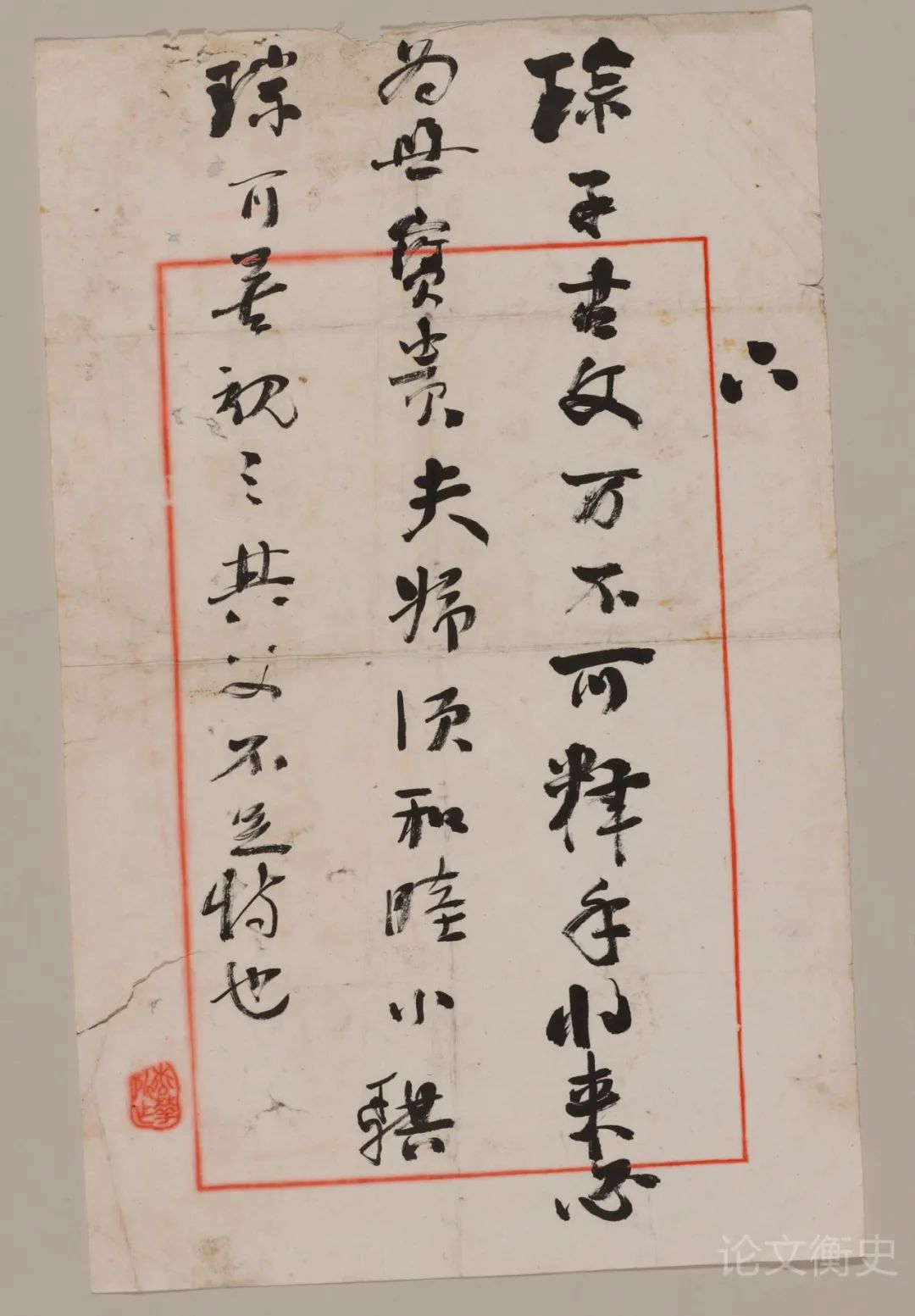

林纾谕林琮手书

此言既念及林琮本人将来的自立,尤关切三个弟弟的成长、培养。

虽然看好林琮的古文前途,不过,林纾还是明白,古文的时代已经过去,靠写古文已无法谋生。所以,他为林琮安排的是入读北京盐务学校。这所“以造就盐务专门人才为宗旨”的全新实业学堂,1920年刚刚创办。林琮的在校身份是别科额外生。根据《盐务学校章程》可知,开办第一年,除本科外,尚有盐务署推荐的别科学员,学制为三年。该校所有课程分“中文学科”与“英文学科”两类,其中英文课程远多于中文课程,并且,单是“英文”一门课,其学时已超过或至少相当于“中文学科”各门课程的总合[30]。于此方能理解,林纾谕示林琮之所以把“精于英文”放在首位,原与盐务学校特殊的教学设置有关。

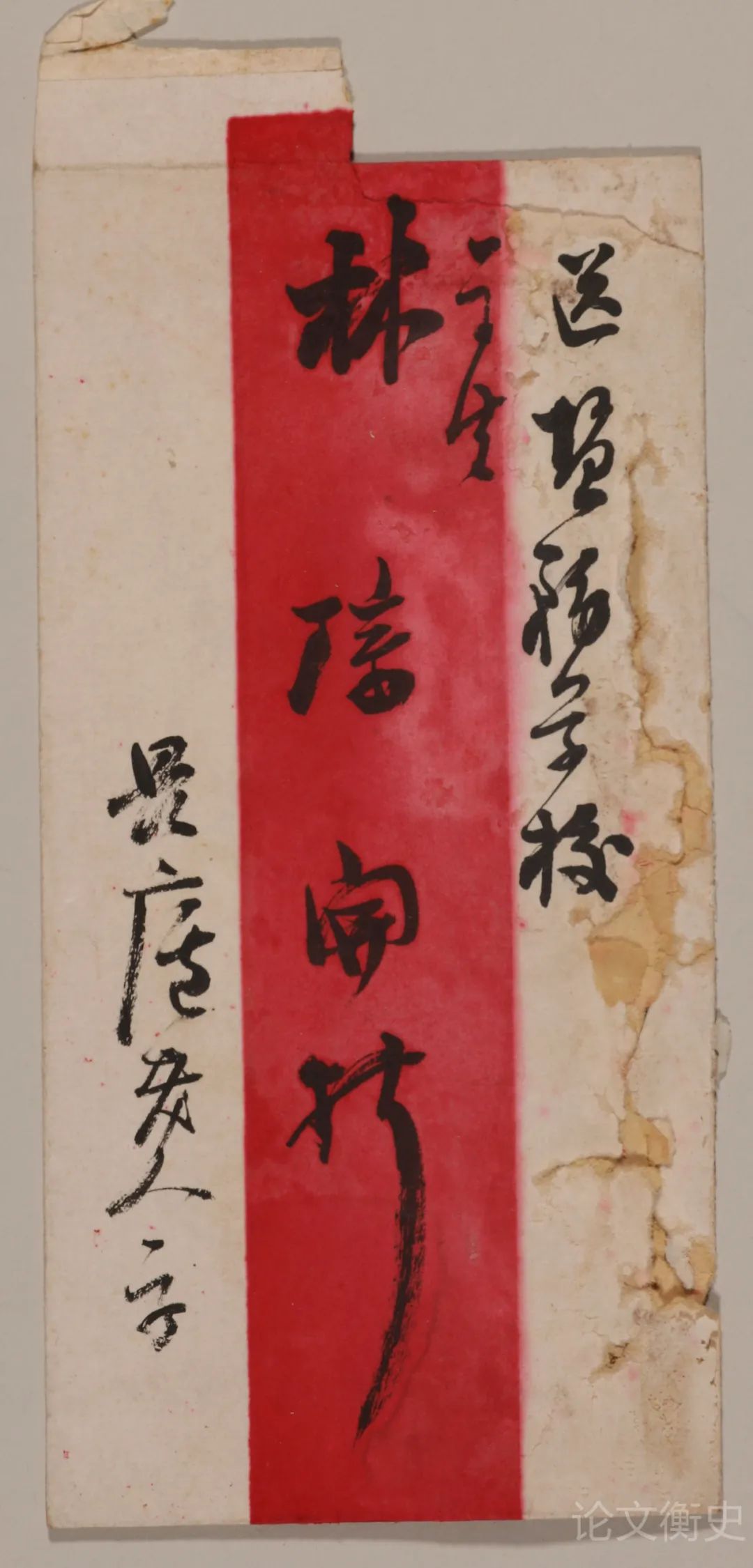

而揭示林琮这段学历的文件,乃是保留在手稿中的一封“此致林纾先生”的盐务学校公函,时间为1923年6月7日:“径启者:查本校别科额外生林琮屡次托词回家,在外寄宿,并无家长来函证明,究竟是否回家,颇滋疑点。应请贵家长随时严察,以防流弊。嗣后若无家长来函证明,请假一节碍难许可。相应布达,诸希查照为荷。”应该说,从“额外生”的资格,可知林琮并不在盐务署推荐的二十名学员之列,而是林纾动用关系才得以入学。

能够想见,林琮违反校规,不珍惜来之不易的学习机会,特别是因此招致校方警示家长,确让林纾痛心不已,“汗出如濯”。他不仅立刻“和泪书”一短札,要求林琮“以后切戒勿出”;犹以为不足,再用不同寻常的两页粉红信纸,写就一封“老父泣告琮儿”的信札,痛责以“家有一败子(按:指林璐),足以致老人之死矣;再生两败子,老人如何能久于世”[31]。而在得到儿子的悔过书后,林纾又趁机再加训谕,重点在以“收放心”为教:

天下罪过,得一悔则立时可以忏悔,所患不能坚持到底耳。天下修身之学,须从收放心始。心一松放,万事不可收拾。收放心之道无他,只有“戒慎恐惧”四个字。所惧维何?以父老弟妹多。此身苟无把握,一随波逐流,则败象立伏。学业不进,声名全裂,后此如何立足?[32]

不难看出,劝说林琮努力学业,爱惜名誉,在林纾那里,根本还是出于“父老弟妹多”的忧惧。而他也果然没有看错,林琮确实是个善良、有责任心的好子弟,所以,他完整保藏了盐务学校的知会书、老父的三通训函,甚至包括了父亲手书“送盐务学校学生林琮开折”的信封,显示出领受教训、痛改前非的积极态度。

林纾手书“送盐务学校学生林琮开折”的信封

实际上,一方面期盼林琮早日自立,另一方面,林纾也在拼命设法为子女们多积留些财产。尤其是在林璐“因打球而结识一班无赖,引诱入勾栏中,致吾将血汗之钱败去一万”[33]之后,林纾的忧惧更是与日俱增。清算家底,念及“今所馀不及一万二千,汝兄弟及妹尚有七人”,虽已年过七旬,林纾仍要打起精神,告谕林琮:

余已另有区画。今每月画出五日作画,或十幅八幅不等,留为尔母及尔兄弟度日之用。予一偏保养身体,为尔母子之恃。汝见字当立定志气,力学英文,修身,寡言,卫生,孝亲,其余择交为要。[34]

尽管视古文为命脉,然而现实中,来钱最快、或者说销路最好的还是林纾的画幅。从现存资料可知,这一拼其残年、作画赚钱的“区画”,一直实行到林纾临终。一纸“甲子正月起,每月廿六至三十日,每日作画一幅收藏;若遇小建,则自廿五日起”的计划书,让我们明白,从1922年起,至生命中最后一年——1924年(甲子),林纾始终在竭尽全力,为子女日后的生计劳作。因此,看到女弟子王芝青忆及林纾“直到病榻上难以握管还在纸上摸索,他死后还欠了许多画债”[35]时,的确令人不胜唏嘘。

至于家庭中古文的延续,林纾同样将希望寄托在林琮身上。古文所代表的传统文化,实为林纾安身立命的所在。眼见新文化运动在全社会迅速推展,势不可挡,林纾自知已无力回天。但在他尚能把控的家庭一隅,林纾还是渴望拥有衣钵传人,以保存古文之一脉。因而,对林琮古文写作能力的着意培养,从命题作文、细加修改,到一律夸赞的评语和每篇必有赏银,林纾可谓费尽心思[36]。遗嘱中也指示:“一切书籍归琮子。”更专有一条嘱咐林琮:“琮子古文,万不可释手,将来必为世宝贵。”凡此,均已载于《贞文先生年谱》,并录入了《林纾家书》[37]。而林纾对林琮继承家学的期待之殷,在此也得到了最充分的展露。

出乎意外并令人兴奋的是,在新出手稿中,1924年9月5日专门写给林琮的这张遗训竟然也现身了。原文尚多出数句,全录如下:

琮子古文万不可释手,将来必为世宝贵。夫妇须和睦。小骐琮可善视之,其父不足恃也。

林纾写给林琮的遗训

所吩咐者原为三事,即传衍古文、夫妻相处有道与善待林璐之子。应该是由于后二事太过私密,记入年谱时,才故意删略不提。林琮的婚礼是在父亲去世之年春二月举办的[38],据其后人说,本有冲喜之意,可林纾还是走了。鉴于林璐对妻妾的宠辱无常,林纾斥之为“无情无义可为寒心”[39],故特意叮嘱新婚的林琮夫妇务必和睦相待。而“小骐”乃是林璐长子林大诚的乳名[40]。林纾料定顽劣的林璐不会在意子女,于是预先托付林琮照顾,这也是为父的一片苦心。

好在被寄予如此厚望的林琮确实没有让老父失望。尽管因为不幸染上了当年的不治之症肺结核,林琮1932年即过早病故,而在文稿中发现的一份履历,却让我们对他短促的生平经历有了大致的了解:

林际春,原名琮,现年二十八岁。福建闽侯人。曾在北平盐务专门学校别科肄业。历充前财政部库藏司办事,前交通部电政司办事,北平电话局用户课课员,天津电话局文牍员,张家口禁烟局总务股主任,天津《民声日报》编辑部长,天津《商报》副刊主编。须至履历者。

林琮表字季椿,“际春”之名即由此而来。如以1904年出生计算,这份履历已然记录了林琮的全部人生。它让我们知道,虽然盐务学校毕业后,林琮辗转在财政、交通等多部门任职,可终竟还是进入了报社,父亲传授的文章技能还是派上了用场。林纾若地下有知,应该也会欣慰的吧。

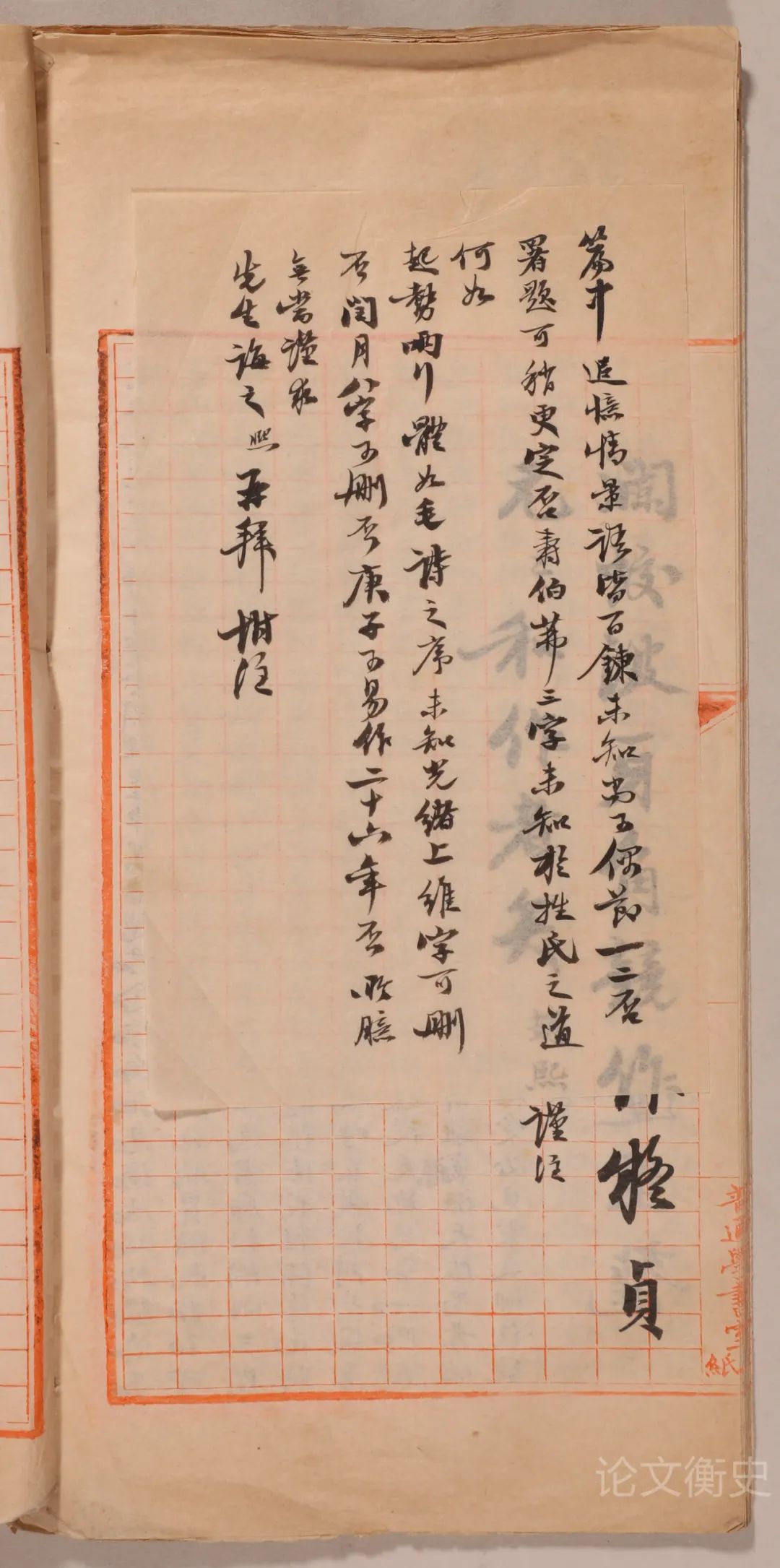

《畏庐文集》的评点

在林纾所有的创作中,他本人最推重的是古文,曾放言说:“六百年中,震川(按:即归有光)外无一人敢当我者;持吾诗相较,特狗吠驴鸣。”[41]倒不是林纾自认其诗太过糟糕,而是更自信其文章的必可传世。他生前出版过三本文选,即《畏庐文集》《畏庐续集》与《畏庐三集》,分别于1910、1916、1924年印行。而谓之“文选”,乃是因为其中的文章显然经过挑选,而非全录。

林纾的三本文集卷首都冠以友人所撰序,作者分别是张僖、姚永概与高凤谦,对于林文,自然一律给予好评。不过也可以发现,林纾对自家文章的信心,其实也是逐渐建立起来的。张僖1895年任兴化知府时,曾请林纾来分校试卷,一时过从甚密。其记林纾曾将有关“光绪甲申之变”(即1884年的马江之变)的百馀首诗作尽焚去,“独其所为文颇秘惜”。尽管如此,林纾还是“时时以为不足藏,摧落如秋叶”。“时文稿已有数十篇”,林纾“日汲汲焉索其疵谬,时时若就焚者”。这让张僖非常担心,于是“夺付吏人,令庄书成帙”,并主动写了一篇序送给林纾。但他仍然无法完全放心,因其“虽宦闽中,多领外郡,弗能督责畏庐秘惜其稿。今虽为之叙,不审后此能否刊以问世”。如此左思右想,最终只得寄望于林纾的顾念友情:“畏庐果念朋友之请者,当出其忠孝血诚之文字以感动后进,不宜重闭,使此宝光不泄于人间也。”[42]这虽然是作文章,却也应该离事实不远,即相较于诗,林纾更珍视其文。也正因此,他对于文章才这般精益求精、反复推敲,非自己满意不入集。以此,新出林纾文稿中的一册古文清抄本就值得格外重视。

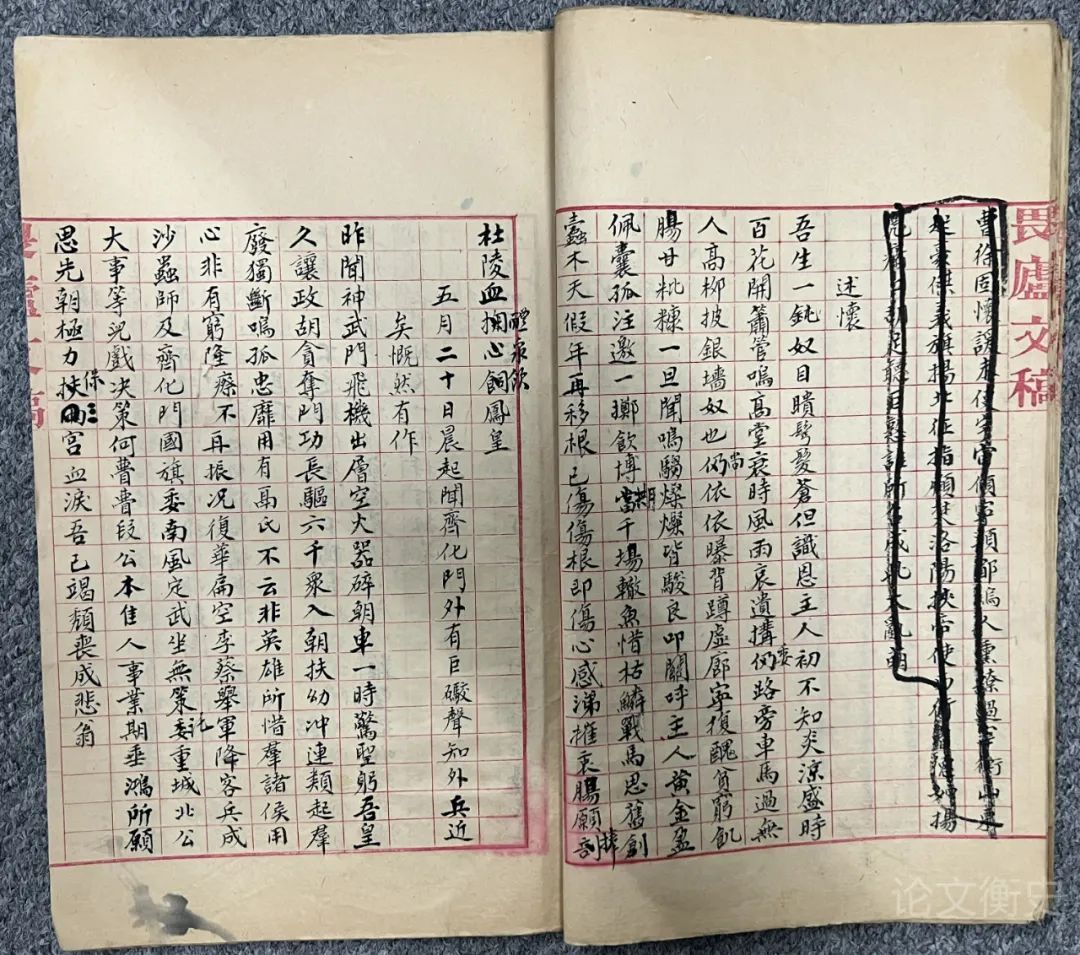

这册文钞书写在“普通学书室用纸”上,不算封面封底,内文总共十四页,收文十二篇,依次为:《黜骄》《先妣事略》《赠长民序》《赠赵仲宣员外序》《赠陈生序》《送严伯玉之巴黎序》《记水乐洞》《记云栖》《记九溪十八涧》《先母陈太宜人玉环铭》《钧圹铭》与《祭宗室寿伯茀太史文》。凡此,都应当是林纾自己甄选出的代表作。不难查知,诸篇全部出自《畏庐文集》。最显眼的是,此抄本每篇都有蜀中名士赵熙(字尧生)的评点。评点分眉批与总批两种,其中眉批只见于七文,总批则多半有“赵熙谨注”、“赵熙”、“熙”或“熙注”一类的落款。

关于评点的时间,批语既未有记,从中也看不出端倪,但其下限可确定为宣统二年(1910)四月《畏庐文集》出版前,否则,林纾当送上印本而不是抄本请教。再查《赵熙年谱》,知其光绪二十九年(1903)五月到京,出任国史馆协修,次年升纂修;光绪三十二年(1906)正月至三十四年(1908)丁父忧,多半居乡守制;宣统元年(1909)五月入京,六月转官御史,始与陈衍等同光体诗人交游;辛亥革命爆发后离京[43]。而陈衍与林纾本为福建同乡,早已相识,又同于壬午科(1882)中举[44],二人在京亦多往来。据此,应是由陈衍牵引,林纾与赵熙才有了交谊,进而“奇文共欣赏,疑义相与析”。考虑到陈衍诗集中第一次出现赵熙的名字是在1909年的重阳节[45],则赵评林文的时段大致可断为1909年10月至1910年4月间。

推想当时情景,赵熙与林纾尚结识未久,彼此多少还有些客气。因此,篇末总批一概以褒奖为主意。如评《赠长民序》(《畏庐文集》题为《赠林长民序》):“深警语,继郇卿之《劝学》。”乃以荀子的《劝学篇》相拟。评《赠陈生序》:“寓雷霆于雨露,庄生所谓‘以刑为体’也。方之《戴记》,师道诚尊严矣。”又以《庄子》之言与《小戴礼记》(即《礼记》)的《学记》篇,概括其内孕威严的文风。评《记九溪十八涧》,许以“隽似河东,自成浓郁”,是虽仅见林纾写杭州景致之三文,已窥破其有意效法柳宗元“永州八记”笔法之深心。

林纾古文善于抒情,几乎已成定论,三位文集序作者于此都有言及。张僖谓之“忠孝血诚”,姚永概赞其“性情之真”足以取信千百世之人,而尤以挚友高凤谦言其“叙悲之作,音吐凄梗,令人不忍卒读,盖以血性为文章,不关学问也”[46]最切实。赵熙也不例外,对林纾的祭悼文字多有称赞。如评《先妣事略》,眉批既云:“深哀至恸,乃至前无古人。”总评又曰:“语语沥血而出,入后杂沓,尤觉哀无成声。孝哉!夫子之言也。”评林纾为早殇的第二子林钧所写《钧圹铭》,亦称其“苍芒万感,使人生无涯之戚”。凡此,应当都搔到了林纾痒处,引发其知音感。

赵熙手批林纾文稿

不过,还是可以看出,有些批注彼此错落,并不一致。如《赠陈生序》,在“其深许之者,独一林杭州,其次高啸桐,其次陈生杰士”上,赵熙有批注:“林、高称谓可酌归一致否?”乃是因林文称呼曾任杭州知府的林启以其官职,称呼高凤岐又改用“啸桐”之表字,未免不统一,在赵熙看来是瑕疵。不过,这还是孤例。更值得讨论的是《祭宗室寿伯茀太史文》。

寿富,字伯茀,为清宗室中具维新思想者。1897年创知耻学会,梁启超为作叙[47]。1900年,八国联军入京,寿富拒降自杀。其人与林纾交好,《畏庐文集》中另收《赠光禄寺卿翰林院庶吉士宗室寿富公行状》,以供“宣付史馆”、“编入忠义之传”[48]采用。与行状之出于公义不同,《祭宗室寿伯茀太史文》更多从“后死友”角度,抒写二人间的友情,亦为林氏用心用力之作。赵熙批注林文,以此篇最详,眉批、总批一应俱全。文叙1895年甲午败后,高凤岐与林纾联名上书清廷,“首请罪己,屯兵储粮,先求内治,再图外攘”,接下来写寿富参与署名并递呈一段:

书成视君,君自毁稿。署名吾后,呼车上道。台门静深,坏堂生草。老隶垢面,狞怪如獠。南风起尘,黄蔽穹昊。鞠躬候门,吹𡏖盈抱。

其间多有想象,并非写实。然经此一番渲染,奏请不报的结局已可预料。赵熙于此数语上批曰:“不才历古者鲜,质诸所见,则自来哀祭之言,盖无此万怪皇惑者。”与总评“万言未抒其积愫,遂至龙澜蛟波,牙角竞作,疑贞元、元和作者矣”合观,赵熙对林纾文字的怪奇处显然欣赏有加,可算作对其古文的另类发现。而无论“万怪皇惑”,还是“龙澜蛟波,牙角竞作”,均语出苏洵论韩愈文之“如长江大河,浑浩流转,鱼鼋蛟龙,万怪惶惑”[49],意在指出林纾学韩得法传神。更重要的是,林文之“怪”并非徒然以文字取异,而是深植于性情。承接林氏祭文结语之“万痞积胸,百哭败嗓。至哀莫罄,伏惟尚飨”,赵熙以“万言未抒其积愫”为造成林纾文风奇崛的底蕴,实为正解。其为林氏《先母陈太宜人玉环铭》所作总批——“沉重处自关性厚,笔达其隐,遂觉奇语崭然,君子见为确实而已矣”,正可移入此处作注。

尽管对《祭宗室寿伯茀太史文》力加赞誉,不过,最后附粘的一纸“附注”,还是让我们清楚地看到了赵熙为人方正的一面,不禁肃然起敬。附注所拟修改意见凡分三条,录如下:

篇中追忆情景语皆百炼,未知尚可偶节一二否?

署题可稍更定否?“寿伯茀”三字未知于姓氏之道何如?

起势两行,体如《毛诗》之序,未知“光绪”上“维”字可删否?闰月“八”字可删否?“庚子”可易作“二十六年”否?

赵熙手书的林纾文集抄本“附注”

所有拟议都出于商量的语气,可意思很明确。如第一条,虽称说追忆部分语言精练,实则仍嫌其繁复,故建议再作删节。可删之处,应在那些未施圈点的片断,特别是“四月昆明,蒲芽被水;穹桥虹偃,矗天百齿”一类写景抒情、笔墨摇曳的语句。而文章题目显然也以为不妥,以寿富之字而不是本名入祭文标题,且与官职联缀,显得不般配。最后一条,林纾原文开头作:“维光绪庚子闰八月某日,吾友伯茀先生暨其弟仲茀殉节京师。”而单是首句,赵熙即连发三问,认为发语词“维”可删,闰月于一年中只一次,故“八”字亦多馀,干支纪年的“庚子”与“光绪”所代表的年号纪年法不一致,改为“二十六”年方合适。如依照赵熙的提议修订,此句即为“光绪二十六年闰月某日”,的确比林纾原作更精当。应当是感觉到最后一文的批评分量不轻,或不免交浅言深,赵熙最后又补上了“所臆无当,谨求先生诲之”的自责,以缓和语气。

剩下的问题是,林纾有没有采纳赵熙的建议。而只要比对抄稿与印本,即可了然,后出的印本无一更动。未改的原因,当然有可能是书稿早经提交书局,版已制好,不便再做增删,但也不排除林纾对自家文章的珍爱与自信。从林纾一面设想,《赠陈生序》称谓不求一律,称官衔所以表敬重,称别字所以见亲近;推之于《祭宗室寿伯茀太史文》亦然,文中既谓为“吾友”,标题书字不书名便也无妨。至于“闰月”的写法固然精炼,但后世非借助工具书,无法立刻知晓其时间段。当然,上述都是以情理猜度,目前尚未见到林、赵双方关于此稿的讨论,而《畏庐文集》照原样印行,经久不衰,则已成为事实。

犹可一提的是,同在1910年,在赵熙与梁启超之间也发生过类似的情节。梁氏专有一首长诗纪其事,诗题已说得很明白:“庚戌秋冬间,因若海(按:即潘博,字若海,与梁启超同为康有为弟子)纳交于赵尧生侍御,从问诗古文辞,书讯往复,所以进之者良厚。顾羁海外,迄未识面,辄为长谣,以寄遐忆。”[50]此诗与事均被陈衍采入《石遗室诗话》,陈氏一方面推赏赵熙:“尧生问学道义,相知者无不爱敬。”一方面称美梁启超:“而任公推挹之意,实逾寻常,非虚心求益之诚,何以言之不足又长言之,长言不足又咏叹之如此?”并将梁氏列为其“测交海内数十年,能虚其心者”的四五人之一。而梁启超也曾“裒其生平所为诗数百首”送交陈衍,“使纵寻斧”;陈衍亦“遂居之不疑,字斟而句酌之”[51]。似此,均成就了一段佳话。反观赵熙与林纾的这番文字因缘几乎埋没,不得不归因于林纾对其文章的极端自负了。

《畏庐诗存》的删改

林纾生前仅出版过两部诗集,即1898年刊印的《闽中新乐府》与1923年行世的《畏庐诗存》。未收入二集的诗作尚多,已经一火焚之的一百多首记中法战事诗外,单是《林纾集》第二册中编入的《畏庐诗辑佚》《冷红斋词剩》《讽喻新乐府》《劝世白话新乐府》等,数量已远远超过已印行者。若就所占篇幅而言,两集诗作只居全部的四分之一[52]。可见,相比撰文的临之以敬,林纾吟诗的态度相当放松。而且,辑佚诗作中,题画诗比重綦高,起码不少于一半。这类诗入集最少[53],也可见绘事之于林纾,确实更多作为生计而非艺术来操作——当然,在构图题诗时,林纾仍有其审美追求。

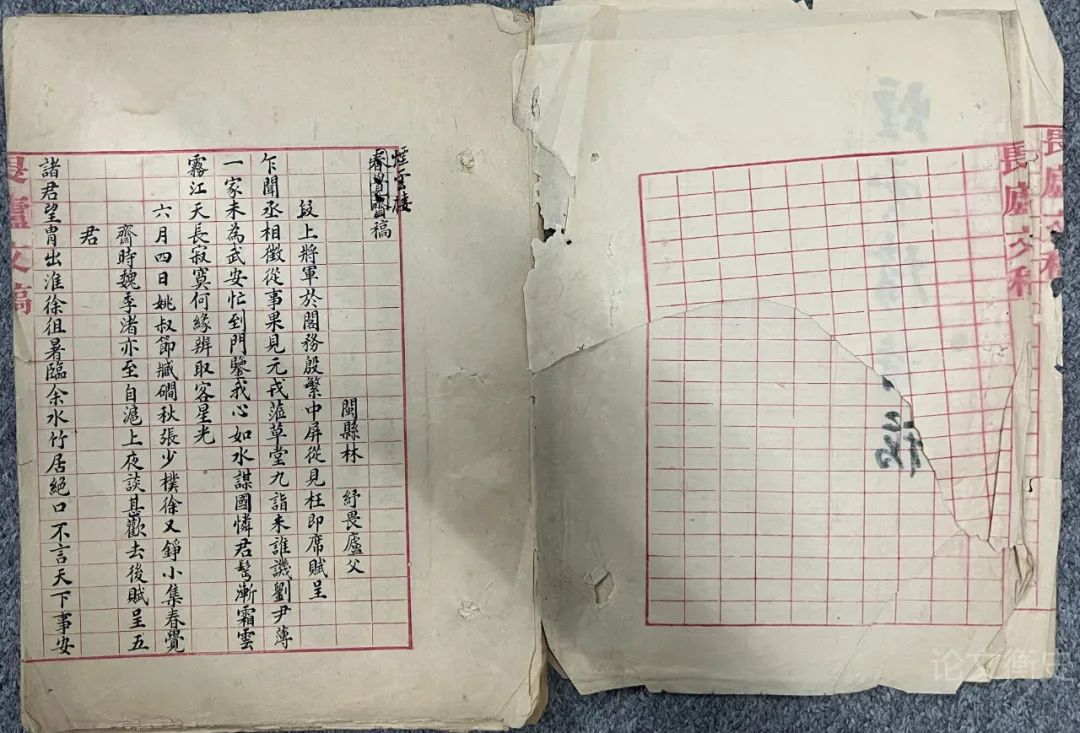

从写作目的而言,现存的两种诗集有很大差别。《闽中新乐府》当年系为启蒙儿童而作[54],《畏庐诗存》则专一表露自家心事。并且,在后书《自序》中,林纾已明白交代,自1901年“客京师,不为诗近三十年”,故今存诗大抵为辛亥后所作[55]。据此,如要了解清遗民林纾在民国时期的所思所感,《诗存》的重要性显而易见。而新见林纾文稿中的一册诗集清抄本,因此格外引人注目。

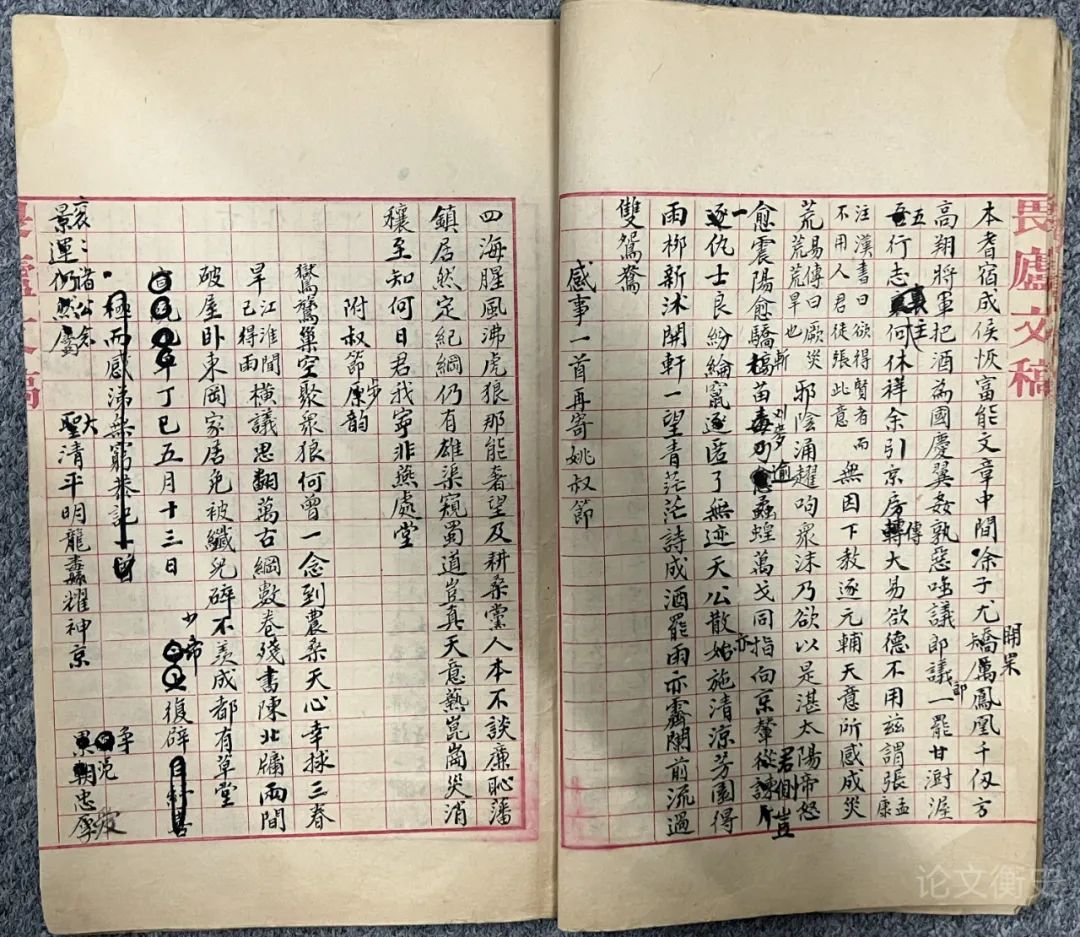

此稿连带封面,一共二十六页,抄写在印有“畏庐文稿”的专用稿纸上,署名作“闽县林纾畏庐父”。第一页大字题“春觉斋稿”,小字书“卷二”,推想卷一大概收录了更早的诗作。第二页再题“烟云楼诗稿”,参看第三页起首处书名,原作“春觉斋稿”,后圈去“春觉斋”,改为“烟云楼稿”,可知林纾对此诗稿的命名,实倾向于“烟云楼”,因改动处以及前面的两页,笔迹均出于林氏本人。而“烟云楼”的出典正在此册中,1917年年初,林纾作有《少帝颁御书“烟云供养”春条纪恩一首》,其中感激涕零于溥仪的赐书,所谓“从来天语不轻锡,自问布衣无此荣”[56]。嗣后,遂改楼名为“烟云”,以示恩宠。其《御书记》一文更于篇末表白:“呜呼!布衣之荣,至此云极。一日不死,一日不忘大清。死必表于道曰:‘清处士林纾墓。’示臣之死生,固与吾清相终始也。”[57]故而,以“烟云”名诗稿,正所以彰显其清遗民心志。

这册《烟云楼诗稿》起于《段上将军于阁务殷繁中屏从见枉,即席赋呈》,止于《新秋骤冷斋居遣兴》,包括划去的一题,总共存诗62题。对照《畏庐诗存》,次序全同,惟其间完全删去26题,又有两题只是部分收入了《诗存》。也就是说,《诗存》中见于此稿的诗作为36题(其中两题未全录),未入集的比例相当高,且其间有修改痕迹,即此可见其文献价值。段祺瑞拜访林纾,事在1916年6月[58],最后一诗则写于1917年初秋,且留有大半面空白,可知这册辑录林氏一年多来诗作的抄本不只是《畏庐诗存》的底本,也应是1917年秋及时誊录所得。

林纾《烟云楼诗稿》抄本首页

现将删落之诗列题如下:

*六月四日,姚叔节、臧磵秋、张少朴、徐又铮小集春觉斋,时魏季渚亦至自沪上,夜谈甚欢,去后赋呈五君

*饮水行为骆夫人作

累月闭户不出,颇有人语余以外事者,心绪麻起,不能自聊,援笔自抒其愤,言之无端,用代唐衢之哭

*怀人诗三首

*为臧磵秋作《校史图》并题长句

*《平台春柳图》为诗社诸君斗诗而作,即题四诗于其上(四首之三、四)

*喜晤沈雁南即题其集集名诗瘿

*写《潜楼图》寄刘幼云青岛

*三冬

*醉司命日宋铁梅招隐晚学斋

时事怆怀,信笔书此,不知涕之何从也(三首之二、三)

*哭高氏甥女女为余从子琇妇

*《汉江秋望图》为徐又铮写并题四诗

*史局

四月十五日车过西苑门有感

丁巳五月一日,宋銕某将军招同成澹堪多禄、齐迪生忠甲、徐敬宜鼐霖、涂子厚凤书集公园水榭中,时旱久方得雨也

瞥眼

衣冠

(咏史)

五月二十日晨起,闻齐化门外有巨炮声,知外兵近矣,慨然有作

征郑苏堪不至

*移家

书感

等是

咏史

闻军事会议有黜去帝号及移宫二说,怆然有作

*乱后至校

新秋骤冷斋居遣兴

其中,用括号标识的《咏史》为林纾已划去者;此外,《怀人诗三首》与《写〈潜楼图〉寄刘幼云青岛》上均书一“删”字。不过,未进入《畏庐诗存》的诗不一定没发表过,上述目录中加*号者,即是根据《林纾集》第二册中《畏庐诗辑佚》著录的出处,知其曾刊于天津的《大公报》与北京的《公言报》。此类诗数量已达14题,并且容有遗漏。但无论如何,1923年编辑《畏庐诗存》时,上列诸诗林纾显然不拟保存,或至少是不拟广泛流传,更有一些入集诗也经过了修改。尽管删改可以有各种理由,其间政治的影响还是最值得关注。

实际上,在《烟云楼诗稿》所涉及的1916-1917年这一时段中,对林纾而言,最重要的政治事件是丁巳复辟。虽然从1917年6月30日到7月12日,张勋导演的清废帝溥仪重登宝座不过12天即匆匆收场,林纾的心情却大起大落,并辐射到前后诗作中。而由时事勾连起的心理变化,在此稿本中有极为难得的完整呈现,删改之处更见真情实感,因此值得作为清遗民的心态标本进行研究。

复辟事件发生前,林纾已不吝宣示其鲜明的清遗民身份。溥仪赠送“烟云供养”春条,以及1916年春秋两次祭拜崇陵(光绪皇帝墓),林纾均有诗郑重记述,且多半公诸报端[59]。此时,做遗民不但没有任何危险,还被视为节操之士,遗民之间也有相当密切、公开的来往[60],以致林纾、梁鼎芬谒陵受到的指责反而是“好名”与“作伪”[61],忠于清室本身倒无可非议。

在这样的背景下,1917年6月,受总统黎元洪之邀,作为各省督军“盟主”、时任长江巡阅使的张勋统领定武军(辫子军)进京,名义上是来调解黎与已被罢免的国务总理段祺瑞之间的矛盾,却借机发动了其蓄谋已久的复辟。6月30日(五月十二日),定武军移驻天安门一带。次日,这位辫帅即拥戴十二岁的溥仪复位,发布复辟上谕,改称“宣统九年”[62]。得知消息,林纾立即写下了《宣统九年丁巳五月十三日今上复辟,臣纾喜极而感涕无穷,恭记一首》的诗作:

景运仍然属圣清,平明龙纛耀神京。

累朝忠厚延皇祚,万骑森严列禁兵。

天许微臣为父老,生无妄想到簪缨。

却饶一事堪图画,再睹朝车趣凤城。

《烟云楼诗稿》抄本内页

喜极而泣,可以说是作为遗民的林纾最正常的反应。虽然并没有跻身朝臣的欲望,但再次看到群臣入朝的景象,林纾仍以可资入画,表现出对宣统复辟后的小朝廷尽快掌控局面的期盼。

正所谓“初闻涕泪满衣裳”,只是这最初的惊喜很快消散,取而代之的是压在林纾心头的忧虑以至愤怒。尽管身列内阁议政大臣之首的张勋一再发电,敦促各省“遵用宣统正朔”,“电贺朝廷”[63],迎来的却是各方反对复辟的通电。居留天津的前国务总理段祺瑞更于7月3日组织了讨逆军,自任总司令,马厂誓师后,立即向北京进发。于是在紧接上首诗而来的《瞥眼》中,林纾的心情已截然不同,对时局的不确定性充满疑虑。尾联“万方笺奏迟迟至,野老痴心盼止戈”[64]则明白表露出,由于复辟的宣统迟迟得不到承认,林纾此时的企盼已转向避免战事发生,牵挂的还是皇室的安危。

其实,在复辟消息最初传出时,《大公报》已有清皇室闻讯大哭,认为会闹到“优待条件”中规定的每月四百万元待遇被取消的报导[65]。林纾对此应有知晓。他最关切的本来就是清室的存亡,因此对丁巳复辟以及包办此事的张勋,态度也有游移变化。被全行涂抹掉的《咏史》一诗虽然无法逐字识别,但开头四句“曹、徐乘不备,夺门事幸成;何进迎董卓,纵兵入神京”,明显是在以古喻今。明代石亨、徐有贞、曹吉祥等劫出被囚禁的朱祁镇复位,是为明英宗,史称“夺门之变”;东汉末年,何进引董卓进京,凡读过《三国志演义》的人无不知晓其后果。以此二典类比张勋的拥立宣统,对其人的嫌恶、痛恨已溢于言表。首先是对君主的操纵甚至玩弄(“置君如置棋,已觉神器轻”),让林纾愤怒;何况“曹、徐固怀谖,未使宇宙倾”,张勋的祸害则更有过之,已直追董卓,故林纾在结尾叹恨:“巨憝谁所召,成此大乱萌!”只是,这首《咏史》诗后被彻底删除,猜想原因在于林纾毕竟是遗民,以对清室的忠诚度衡量,张勋尚属“好心办坏事”,错在鲁莽,与董卓的居心险恶仍不同。因此,“夺门”的典故其后还在不断使用[66],董卓的比拟却已绝迹。

《烟云楼诗稿》抄本中全行涂抹掉的《咏史》一诗

7月7日(五月十九日),讨逆军除了地面部队的步步进逼,南苑航空学校也出动飞机,向内廷抛掷了三枚炸弹,使得张勋“益形惶骇”,“乃上奏辞职”,并获准。自此,请辞、称病者不断[67],不待讨逆军入城,小朝廷已分崩离析。有感于此,林纾于8日写下一首纪事诗《五月二十日晨起,闻齐化门外有巨炮声,知外兵近矣,慨然有作》。诗作从昨日的皇宫被炸、“一时惊圣躬”说起,表白宣统的复出完全是张勋夺门强迫造成(“吾皇久让政,胡贪夺门功?长驱六千众,入朝扶幼冲”)。不过,对于辫帅,林纾还是肯定其“孤忠”。但面对讨逆军的进攻,张勋的束手无策(“定武坐无策”),也让林纾看清了其操作复辟乃是“大事等儿戏,决策何瞢瞢”?最终的溃败已在意料中。

此时再来评价小朝廷的征召旧臣,本应召之即来、尽瘁王事的为臣之道,在《征郑苏堪不至》[68]中也出现了异样的声音。郑孝胥的“天马行空不受鞿”,反被林纾赞为“四方闻诏应称贺,万里知君早决机”。因为看透了复辟背后的权力之争,料定其绝无成功的可能,不去趟这潭浑水,在林纾看来,也与坚守遗民气节并无矛盾。

而当复辟败局已定,林纾的选择也异于常人。安排夫人杨道郁带八个子女移家天津后[69],林纾谢绝了友人“不行且悔”的出城催促,答以“义不当行”[70]。这里所谓“义”,表达的是要与处在危难中的宣统共存亡的道义,故《移家》诗以“垂老且居守,咨嗟望龙纛”结束。显然,虽未入朝为臣,林纾却比那些作鸟兽散的重臣更展现出对君主的忠诚。以其执守的道德准则裁量,林纾也在诗作中表现出对各位当事人歧异的评价。

张勋于7月11日尚表示:“明日决战,必以身殉。”次日却经外人救援,遁入荷兰使馆[71]。林纾于是作《等是》一诗嘲之:“等是轰轰烈烈看,同时败衄在长安。借兵纵未需回鹘,托命居然向契丹。谋浅不知身易辱,心高转觉死为难。从今莫信英雄记,论定终须待盖棺。”对其轻举妄动、托庇外人、不能殉节充满鄙视。当然,更让林纾痛心的是张勋“谋浅”造成的严重后果,7月12日所作《五月廿四日晨起闻巨炮声,知外兵近天坛矣。天坛,定武军所屯处,鏖战自卯至未,五时始略息,而东华门及煤山亦同时举炮。市上闻兵车辘辘过,寂无行人。余凄然甚悬悬于宫中,因拉杂成此长句》,结句落在“此军再挫清再亡,敢望中兴作杜甫”[72],表明林纾已清醒地意识到,经此一战,清室永远失去了复辟的希望。

此外,小朝廷的六位内阁议政大臣中,林纾最熟识的是溥仪的师傅陈宝琛,其次就要数到刘廷琛(字幼云,号潜楼)了。刘氏自光绪三十三年十二月至辛亥革命爆发的宣统三年十月担任京师大学堂总监督(即校长)[73],与林纾有交集。民国后,二人均为著名的清遗民,彼此也有交往。《烟云楼诗稿》中《怀人诗三首》所怀之第一人“刘幼云”以及《写〈潜楼图〉寄刘幼云青岛》,受赠的对象都是刘廷琛。不仅主动为其画《潜楼图》,林纾在题诗中也盛赞刘氏“抱节目若电,义利判冰炭”[74]。不过,此二诗在诗稿上方均标注了“删”,查考其中缘故,虽与复辟失败后,民国政府的通缉令有关[75],更重要的却是刘廷琛最后的表现令林纾不齿。张勋奏请开缺后,刘廷琛随即于7月9日“奏因病请假二十日,奉旨赏假五日”[76]。也就是说,在小朝廷最危难的时刻,刘廷琛脱逃了。不只如此,还有传言说,因“一切伪谕逆谋均系出其手拟”,故“曾有人劝清室赐刘自尽,殊不知刘已遁去久矣”[77]。由此证明,刘廷琛最初的接受任命,本是贪图官位与利禄[78],恰与林纾此前称赞者相反,以此,删诗势在必行。几年后与郑孝胥说起,林纾仍愤慨言道:

如刘廷琛、陈曾寿之假名复辟,图一身之富贵,事机少衄,即行辞职,逍遥江湖。此等人以国家为孤注,大事既去,无一伏节死义之臣。[79]

而无一死节,可见君臣之道已然沦丧,这也是林纾对此次复辟深感悲哀之处。

不过,最有意思的还是林纾对讨逆一方的态度。在7月8日所写的那首长诗中,林纾出人意外地不仅未对段祺瑞加以斥责,反好言拜托:“段公本佳人,事业期垂鸿。所愿思先朝,极力保三(初作‘扶两’)宫。”[80]尽管私下谈论,林纾会直言:“若段氏者,罪浮于袁贼,直首乱之人,弟虚与委蛇则有之,固未尝贤之,且从之得小利益也。”[81]这话不假,可也不能尽信。起码上诗称其为“佳人”,虽未发表,却多少与段氏前一年曾到其家中拜访、拟聘为顾问[82]有关。当然,更现实的考量是,段祺瑞的《讨张勋复辟通电》已将罪责全归诸张勋,而摘清了清室,称:“清帝冲龄高拱,绝无利天下之心。其保傅大臣,方日以居高履危为大戒。今兹之举,出于逼胁,天下共闻。”[83]既有对宣统网开一面之辞,林纾自然会想到,在讨逆军逼近城门之际,要保证清室的安全,只能借重段氏。

对讨逆军总司令段祺瑞可以因有所请托而存恕辞,对其所倚重的梁启超,也即讨逆电报的实际执笔人,林纾却挖苦讽刺,深恶痛绝。《烟云楼诗稿》在《等是》之后,又有一首《咏史》,即是专为梁而作。开头就写得极刻薄:“吕布如封狼,冯道如流倡。布猛道则柔,所仗能文章。”这里的“吕布”或许是影射段祺瑞,而五代时“事四姓十君”、历来被视为“无廉耻者”[84]的宰相冯道,却毫无疑问指向梁启超,即以梁为冯道千载后的传人。林纾对梁之恶评也集注在奸邪与贪利(“高文宁掩奸,利存恒性亡”),故诗中屡用“回辟”“怀谖”一类字眼以及出尔反尔的笔法。述梁于戊戌政变后流亡日本,“海外(初作‘自云’)念故君,每饭恒不忘”,似乎真是保皇忠君;却接以“当涂覆清室,忽拜尚书郎”,其人竟然出任了逼迫清室退位的袁世凯政府司法总长,于是被讥讽为“事仇”“可嗤”;再一转手,“已复叛当涂,讨贼露布扬”,不数年,梁启超又发起了反对袁世凯称帝的护国战争,在林纾看来,此举属于再次叛主。而在标榜功成身退后,梁氏仍很快复出:“一旦闻复辟,盛怒若剪商。慷慨从义师,向阙讨孤孀。”可这位被梁启超率军讨伐的寡妇,正是其在海外每饭不忘的光绪皇帝的遗孀瑾妃。林纾在此用了一个比喻,叛变明朝的吴三桂用弓弦勒死了南明最后一个皇帝永历帝朱由榔(“岂效吴三桂,弓弦拉由榔”),梁氏所为与之类似,正是十恶不赦。因此,诗篇的结语“遗臭尔所甘,那复思流芳?富贵尽尔图,冥冥有穹苍”,已分明可听到林纾咬牙切齿的诅咒声。

《烟云楼诗稿》中关于丁巳复辟的最后一首纪事诗,乃是《闻军事会议有黜去帝号及移宫二说,怆然有作》[85],林纾仍在为“帝号存亡”与“移宫一事”忧心不已。说到底,恰如林纾所自拟,其对清室的感情,为“中落之家奴,恋恋不忘故主”[86]。而以自家对于清室的绝对忠诚求之,便成为其评价人物的特别视角,并且唯此为大,不顾全人。此亦可见林纾遗民意识的深入骨髓。

总结林纾对于此次复辟的感受,日后虽自言“到死未敢赞成复辟之举动,亦度吾才力之所不能,故不敢盲从以败大局”[87],其实尚不能用以概括整个过程。至少,复辟初起时,林纾曾有“喜极”的表现。只是这意外惊喜很快失落。原先颇长的诗题,随即简化为《丁巳五月十三日少帝复辟》;编入《畏庐诗存》时,更是只删剩下《五月十三日纪事》寥寥七字。诗句也大加改订,一、三、四句分别易为“衮衮诸公念大清”“争凭忠爱甦皇祚,立见森严列禁兵”,原有对于复辟乃是应天顺人的表述已全然不见。也即是说,从题目到诗行,林纾已在尽力避免对复辟直接表态。何况,事变之后,宣统自称“本无私政之心”,将复辟的责任完全推给张勋:“不意七月一号,张勋率领军队入宫盘踞,矫发谕旨,擅更国体,违背先朝懿训。冲人深居宫禁,莫可如何。此中情形当为天下所共谅。”[88]林纾对于事件的评议自然应与清室保持一致。不过,透过诗稿中对张勋与段祺瑞矛盾的态度,我们仍然能够充分感知林纾复杂纠结的心情。

总之,借由这批新出现的文稿,极大地丰富了我们对于林纾作为大学教师、父亲、古文家以及诗人的认知。而这些不同的身份,也赋予其笔下的文体不同的功能。以一位努力适应新式教学体制的旧文人,林纾的国文课程讲义尽管已添加了“研究法”一类新名目,却还是不出意外地采用了传统的诗话、文话以及评点的方式。而其写给子女的家书,也正有一个典范的取法摹本:“昔者曾文正教其子,均用尺牍,吾今亦然。”[89]除日常琐事的叮嘱外,为人与为文之道也充盈其中。最有趣的或许是文章与诗歌的等级高下与区别对待,文章的期以传世,使林纾下笔持重,非庄言正论、比肩古人不为也;诗篇则更类似日记,每有所感,即援笔立成,故自家心情多流泻其中。而将各种文本合在一起,鲜活立体的林纾于是乎在。

2021年12月12日于京西圆明园花园

注释:

[1]“民国六年冬,先生开文学讲习会于京师。越己未夏,羲胄始往亲炙先生讲授。先生故操闽语,羲胄入听之时,则静神审其词指,缩括以识于策。及归馆舍,每屏置食饮,而先自参稽载籍,纂述统整,得其要删,然后乃始进食。”(朱羲胄述编:《春觉斋著述记》卷二,6页,上海:世界书局,1949年)又,《文微》卷末朱羲胄跋语云:“右笔记十章,都二百八十条,皆吾于己未受自福建闽县水部莲斋林纾先生。”(李家骥、李茂肃、薛祥生整理:《林纾诗文选》,405页,北京:商务印书馆,1993年)

[2]朱羲胄述编:《春觉斋著述记》卷二,6页。

[3]第六章《古文传授的现代命运——林纾与北京大学的离合悲欢》,陈平原:《作为学科的文学史:文学教育的方法、途径及视界》(增订本),309页,北京:北京大学出版社,2016年。

[4]马其昶:《〈韩柳文研究法〉序》,林纾:《韩柳文研究法》,序1页,上海:商务印书馆,1914年。

[5]《奏定大学堂章程》,舒新城编:《中国近代教育史资料》中册,588、593-594、596页,北京:人民教育出版社,1961年。

[6]《奏定大学堂章程》,舒新城编:《中国近代教育史资料》中册,594-595页。参见夏晓虹《作为教科书的文学史——读林传甲〈中国文学史〉》,《文学史》第二辑,329-330页,北京:北京大学出版社,1995年10月。

[7]《奏定大学堂章程》,舒新城编:《中国近代教育史资料》中册,595页。

[8]《奏定大学堂章程》,舒新城编:《中国近代教育史资料》中册,596、595、596页。

[9]《左孟庄骚精华录》1913年4月、《左传撷华》1921年3月由商务印书馆先后出版。《周秦以来文章名家》

见江中柱、闵定庆等编《林纾集》(福州:福建人民出版社,2020年)第5册,其中《本册整理说明》称:“整理者收藏了手稿复印件,但有残缺。整理者发现林纾的《左孟庄骚精华录》基本上与《周秦以来文章名家》相同,而《左传撷华》只是《周秦以来文章名家》中评点《左传》的部分。”(1页)有意味的是,前书出版之日,恰是林纾被大学堂辞退之时。笔者推测,该书应与大学堂的课程有关,或者本来就是为1913年授课预做准备。而《左传撷华》乃是1917年冬开设古文讲习会后增补所成。林纾本人亦明言:“近者学子请余讲《左》《史》《南华》及姚选之《古文辞类纂》,各加评语。……《左传》较前(按:指《左孟庄骚精华录》)亦增至三倍,因作为单行本付印。”(林纾:《〈左传撷华〉附记》,《林纾集》第5册,269页)

[10]《奏定大学堂章程》,舒新城编:《中国近代教育史资料》中册,596页。

[11]《职教员名单》,北京大学校史研究室编:《北京大学史料》第一卷,341、342页,北京:北京大学出版社,1993年。

[12]姚鹓雏:《记畏庐先生》,姚鹓雏著、杨纪璋编:《姚鹓雏剩墨》,24页,北京:社会科学文献出版社,1994年。

[13]《钦定京师大学堂章程》,舒新城编:《中国近代教育史资料》中册,565页。

[14]姚鹓雏:《记畏庐先生》,姚鹓雏著、杨纪璋编:《姚鹓雏剩墨》,24页。另可参阅同书《记京师大学堂》一文,内述及师生离散经过(《姚鹓雏剩墨》,32页)。

[15]林纾:《九月十九日南中警报,急挈姬人幼子避兵天津,回视屋上垂杨尚凌秋作态,慨然书壁》,《畏庐诗存》,卷上5页,上海:商务印书馆,1923年。

[16]见朱羲胄述编《贞文先生年谱》,卷二1页,上海:世界书局,1949年。

[17]参见北大中文系编《北京大学中文系系友名录》(2010年版),1910级后,直接跳到1914级。陈平原在《古文传授的现代命运——林纾与北京大学的离合悲欢》中作过辨析,1913年尚有学生录取(《作为学科的文学史:文学教育的方法、途径及视界》增订本,290-291页)。又,1912年10月,教育部发文,规定“各学校以八月为学年始期”(王学珍等主编:《北京大学纪事(一八九八——一九九七)》上册,30页,北京:北京大学出版社,1998年)。

[18]《职教员名单》,北京大学校史研究室编:《北京大学史料》第一卷,342页。

[19]陈宏声为林纾弟子,见朱羲胄述编《林氏弟子表》13页(上海:世界书局,1949年)。

[20]见袁志成《晚清民国词人结社与词风演变》,247页,长沙:湖南师范大学出版社,2015年。

[21]1921年6月4日“谕璐、琮及诸儿”。本文所引家书的写作时间,均由笔者酌定。

[22]此处据《记雁宕三绝》,该文乃一年后之“壬戌(按:即1922年)五月”补作;《畏庐诗存》中所录《五月三日至小龙湫,宿天柱峰下蒋氏兄弟屏霞庐》(卷下21页),则将此游系于前一日。

[23]林纾:《四月十七日余南游雁宕,车过沧洲,饥民七百馀夹车而号。余出十金,嘱巡士俵散。巡士言:人得二枚耳》,《畏庐诗存》,卷下17页。

[24]1921年5月25日“谕璐、琮、璈、珣、琯五儿”。

[25]林纾:《训林璐书》(1918年),夏晓虹、包立民编注:《林纾家书》,88页,北京:商务印书馆,2016年。

[26]如“付璿女、少奶”中称:“一心忧乱离,一心忧儿女,吾年近七十,可怜可怜。果祥儿(按:林璐的乳名)能可怜我者,便不肯冒暑,不爱身矣。”

[27]1922年3月23日“谕琮儿”。

[28]林璐之前,林纾尚有二子。长子林珪过继给早逝的林纾弟秉耀,二子林钧1898年二十岁时病殁。

[29]1922年3月23日“谕琮儿”。

[30]《财政总长兼盐务署督办李思浩呈大总统拟订盐务学校章程缮折呈鉴文(附章程)》,《政府公报》1534号,14-21页,1920年5月22日。

[31]1923年6月7日“谕琮儿”、“泣告琮儿”。

[32]1923年6月8日“谕琮儿”。

[33]1923年6月7日“泣告琮儿”。

[34]1922年3月23日“谕琮儿”。

[35]王芝青口述、范文通整理:《我的绘画老师林琴南》,薛绥之、张俊才编:《林纾研究资料》,123页,福州:福建人民出版社,1983年。

[36]参见《林纾批改之林琮古文习作》十三篇及笔者《阅读林纾训子书札记》,《林纾家书》,135-201、268-281页。

[37]见《贞文先生年谱》,卷二65页;《林纾家书》,132、133页。

[38]见《贞文先生年谱》,卷二62页.

[39]林纾的原信作:“但以一事论之,其无情无义可为寒心。彼爱妾老三前此视如性命,日防尔父母将彼毒死,今亦弃之如遗。窃赴天津数日,安知无有外妇?”(1922年3月23日“谕琮儿”)又,林琮后人为其外孙女佟滨。

[40]由林纾的外孙李建先生见告。

[41]林纾:《与李宣龚书》,转引自钱锺书《林纾的翻译》,薛绥之、张俊才编:《林纾研究资料》,322页。

[42]张僖:《序》,《畏庐文集》卷首,上海:商务印书馆,1910年。

[43]参见王仲镛纂《赵熙年谱》,王仲镛主编《赵熙集》下册,1123-1125页,杭州:浙江古籍出版社,2014年。

[44]参见张俊才《林纾年谱简编》,薛绥之、张俊才编《林纾研究资料》,17页。

[45]即《九日同尧生天宁寺登高》,陈衍撰、陈步编《陈石遗集》(上),168页,福州:福建人民出版社,2001年。

[46]姚永概:《序》,林纾:《畏庐续集》卷首,上海:商务印书馆,1916年;高梦旦:《序》,林纾:《畏庐三集》卷首,上海:商务印书馆,1924年。

[47]见梁启超《知耻学会叙》,《时务报》40册,1897年9月。

[48]林纾:《畏庐文集》,37页。

[49]苏洵:《上欧阳内翰第一书》,林纾选评:《(林氏选评名家文集)嘉祐集》,54页,上海:商务印书馆,1924年。

[50]刊《庸言》1卷12号,“诗录”6-7页,1913年5月,

[51]陈衍:《石遗室诗话》卷九,钱仲联编校:《陈衍诗论合集》上册,119-121页,福州:福建人民出版社,1999年。

[52]见江中柱、闵定庆等编《林纾集》第2册,福州:福建人民出版社,2020年。

[53]林纾1915年有诗,题云:“余每作一画,必草一绝句于其上。二年以来,作画百馀帧,而题句都不省记。强忆得卅首,拉杂录之。”(《畏庐诗存》,卷上16页,上海:商务印书馆,1923年)

[54]林纾于《闽中新乐府》卷首有言:“闻欧西之兴,亦多以歌诀感人者。闲中读白香山讽喻诗,课少子,日仿其体作乐府一篇,经月得三十二篇。吾友魏季渚(按:即魏瀚)爱而索其稿,将梓为家塾读本,争之莫得也。”(畏庐子:《闽中新乐府》,福州:魏瀚刻本,1898年)

[55]林纾:《自序》,《畏庐诗存》卷首。

[56]林纾:《少帝颁御书“烟云供养”春条纪恩一首》,《畏庐诗存》,卷上25页。

[57]林纾:《御书记》,《畏庐三集》,68页,

[58]见朱羲胄述编《贞文先生年谱》,卷二24页。

[59]《少帝颁赐御书“烟云供养”春条纪恩一首》《丙辰清明四谒崇陵礼成志悲》《十月二十一日先皇帝忌辰,纾斋于梁格庄清爱室。五更具衣冠,同梁鼎芬、毓廉至陵下》《谒陵礼成视毓清臣廉》,除第二首见《畏庐诗存》,其他分刊1917年6月23日、25日《大公报·文艺丛录》。

[60]如林纾1916年作《怀人诗三首》,所怀之刘廷琛、劳乃宣都是著名的遗老,诗刊1917年6月1日《大公报·文艺丛录》。

[61]林纾:《答郑孝胥书》,《贞文先生年谱》,卷二59页。

[62]参见《共和果从此告终乎·实行复辟之情形》,《大公报》,2版,1917年7月2日。

[63]文艺编译社编辑:《复辟始末记》,卷上75页,上海:文艺编译社,1917年。

[64]林纾:《瞥眼》,《烟云楼诗稿》。以下凡引自此稿本者不再注。

[65]《共和果从此告终乎·清皇室态度纪闻》:“传闻大内得复辟消息,世太保(按:即世续)、清太妃等均大哭云,每年四百万圆恐亦难保云。”

[66]如《五月二十日晨起,闻齐化门外有巨炮声,知外兵近矣,慨然有作》《书感》《五月廿四日晨起闻巨炮声,知外兵近天坛矣。……》诸诗。

[67]《便宜了张勋矣》,《大公报》,2版,1917年7月9日;文艺编译社编辑:《复辟始末记》,卷下9-10页、卷上56-57、60页。

[68]征召郑孝胥时在1917年7月4日,“着迅速来京,预备召见”(《复辟始末记》,卷上55页)。

[69]见《移家》,并参见朱羲胄述编《贞文先生年谱》,卷二26页。

[70]《王碧栖先一日驰书趣予出城,言不行且悔,乃果有今日之变。午后事定,作此寄碧栖》,《畏庐诗存》删去“乃果有今日之变”,易为“余谓义不当行”(卷上32页)。

[71]文艺编译社编辑:《复辟始末记》,卷下13、14页。

[72]《畏庐诗存》此诗题目略有不同,主要是在“寂无行人”后,多出“飞弹过余屋顶,其声蚩然”。又,“清再亡”初写作“清室亡”,后改(卷上31-32页)。

[73]《职教员名单》,北京大学校史研究室编:《北京大学史料》第一卷,332页。

[74]畏庐:《写〈潜楼图〉寄刘幼云青岛》,《大公报·文艺丛录》,1917年6月7日。

[75]见《大总统令》,《政府公报》539号,6页,1917年7月17 日。

[76]文艺编译社编辑:《复辟始末记》,卷上60页。

[77]同上,卷下17页。

[78]《畏庐诗存》中《阅报有感》(卷上29页)一诗,对宣统复辟后,朝臣忙于分官谋利作了集中嘲讽。

[79]林纾:《答郑孝胥书》,《贞文先生年谱》,卷二59-60页。

[80]《五月二十日晨起,闻齐化门外有巨炮声,知外兵近矣,慨然有作》。

[81]林纾:《答郑孝胥书》,卷二58页。

[82]见林纾《段上将军以顾问一席征余,余老矣,不与人事,独能参将军军事耶?既谢使者,作此自嘲》,《大公报·文艺丛录》,1917年11月4日。

[83]《段合肥反对复辟之电文》,《大公报》,第1张第2版,1917年7月4日。

[84]欧阳修:《杂传·冯道传》,《新五代史》卷五十四,第2册,614、611页,北京:中华书局,1974年。

[85]事定后,北洋军界各师长于7月14日会议,发通电认为:“除恶务本,本在清廷。”因此要求“取消民国优待清室条件”及“取消宣统名义,永不准再以帝号名称号召满蒙”(《复辟始末记》,卷下18-19页)。

[86]林纾:《答郑孝胥书》,《贞文先生年谱》,卷二59页。又,《述怀》自称:“吾生一钝奴,目瞶鬓发苍。但识恩主人,初不知炎凉。”(《畏庐诗存》,卷上29页)所言与之类似。

[87]林纾:《答郑孝胥书》,卷二60页。

[88]《大总统令》,《政府公报》539号,6页,1917年7月17日。

[89]1918年“谕琮儿”。

(作者单位:北京大学中文系。图片除题图外,均为夏晓虹教授提供。转载自“论文衡史”微信公众号。)