版本谱系:作为文学批评和文学史研究的方法 ——以《日出》版本谱系的建立为例

近年来中国现代文学的文献研究不断升温。但目前现代文献的版本校勘尚无独立的方法论,其理念和方法基本从古典文献版本校勘学延伸而来。古典文献的不同版本往往是不同人在不同时代对相似文本的抄录、整理形成,因此古典文献的校勘整理,主要通过比勘文字、篇籍的异同,确定文献属性,尽可能恢复原始文本并重建定本。古典文献因不同时期刻本与抄本并置,存在多个不同来源的版本承递等复杂状况,现代文献的版本因年代较近,又有版权页制度存在,版本源流考证相对简单。然而现代文献固然有手稿、印刷本、选本等的讹误,更大量的是作者本人基于各种原因不断修订自己的作品而形成的异文。因此整理现代文献,版权页信息固然直接明了,但更重要的是通过修改比对,判断不同异文在修改时所选择的底本,确定版本流变之节点,进而确立版本的演进链,形成版本谱系。

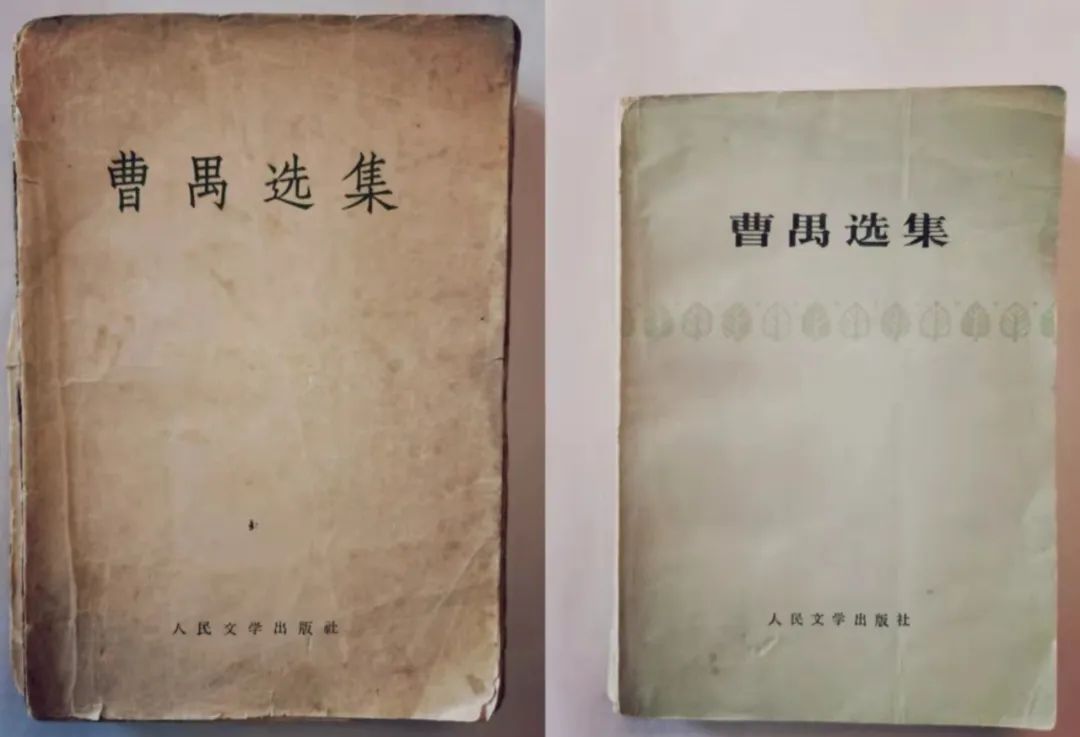

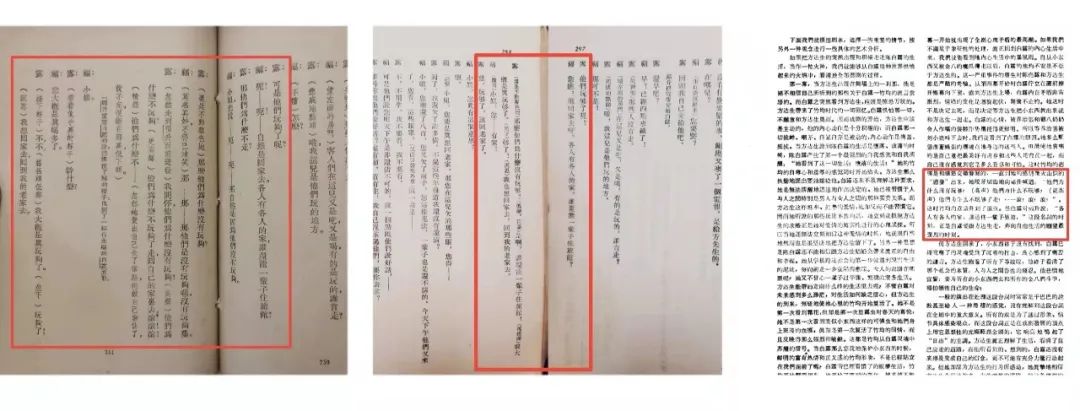

左:开明书店《曹禺选集》1951年8月初版;右:人民文学出版社《曹禺剧本选》1954年6月第1版第1次印刷。

本文以《日出》的版本流变为例,通过对修改处的比对,寻找《日出》版本流变之节点,绘制《日出》版本演进链,以确定《日出》的版本谱系。在此基础上讨论《日出》版本演进中呈现出的文学史、出版史乃至文化史方面的问题。

一

《日出》甫一发表便引来文坛关注,后几经修改,并由数家出版社多次出版。笔者搜集了《日出》自发表以来至曹禺逝世期间的多个版本,梳理各版本的出版背景、版本形态和修改增删等情况。需要说明的是,非中文版本,以及未获曹禺授权或在大陆之外出版的版本未列入考察范畴。

1.报刊本:上海《文季月刊》,1936年6月至9月。曹禺自认《日出》的写作“异常仓促”[1]。据《曹禺年谱长编》,1935年初曹禺开始酝酿写作《日出》[2]。他原计划在1936年5月为《大公报》“文艺”副刊写作短剧[3],再“用一年功夫来”完成《日出》[4]。然而为襄助巴金、靳以筹办的《文季月刊》在上海新文学市场上打响头炮,他推却了《大公报》的稿约,在巴金等人的催促下匆忙执笔,四个月即告完稿。

他回忆《日出》的写作过程:“每到月半,靳以便来信催稿,像写连续小说一样,接到信便日夜赶写。写一幕登一幕,后来居然成为一本整戏。”[5]正因为此,报刊本《日出》颇多疏漏。第三幕末尾即有“附记”对前两幕中存在的疏漏以及第三幕的内容加以说明。第四幕完结时,曹禺又作“后记”,纠正和说明前文中的错讹。他表示报刊本《日出》“只是一个极粗糙的未定稿,我想在最近仔细地修改删节一下,希望着能比现在订成一个差强人意的戏本”[6]。

也许是因为曹禺的自判,学界对报刊本《日出》关注不多。但“写一幕登一幕”,如章回小说连载似的写作方式,让《日出》报刊本的价值,与大多数新文学创作的报刊本不太一样,在《日出》发生学研究中,报刊本意义重大,堪比手稿。

上海《文季月刊》第1卷第1期,1936年6月

2.“文化生活”版:上海文化生活出版社,《日出》,1936年11月。杂志连载完结两个月后,1936年11月上海文化生活出版社出版《日出》单行本(简称“文化生活”版)。初收入文化生活出版社“文学丛刊”系列,后又入“曹禺戏剧集”系列。“文化生活”版广受欢迎,至1953年5月,至少重印28次[7]。

《大公报》“文艺”副刊先后在1936年底、1937年初连续登载两组对《日出》的“集体批评”。作为对这次声势浩大的“集体批评”的回应,曹禺写下《我怎样写〈日出〉》一文,在1937年2月28日《大公报》“文艺”副刊第304期上发表,而后作为“跋”收入“文化生活”版《日出》1937年3月第4印。

从“文化生活”版第4印开始,《日出》版本形态基本定型。其完备的版本形态包括正文前的8段题辞,正文中有三张乐谱(两张在第二幕开头,为五线谱;一张在第三幕中间,为工尺谱),第三幕末尾有“附记”,正文后有“跋”。

比较《日出》报刊本和“文化生活”版,文字异动近300处。这些修改,有的涉及剧作的基本要素,比如剧情时间跨度。报刊本的时间设定非常紧凑,四幕剧情发生在四天之内。小东西在第一幕被黑三抓走,第三幕就选择了自杀,很难想象第一幕中努力逃出牢笼却又因肚子太饿就想回到黑三手里的小东西,时隔一天就有了自杀的决断。为剧情发展更合理,“文化生活”版将第三幕的时间改为“一星期后晚十一时半”。有的修改则涉及人物的命运走向。如报刊本第三幕后原有“附记”一篇,对小东西的结局加以说明:“写完第三幕便察觉小东西的死太惨,太刺目了。……为着看戏的人们这末尾的惊吓又怕过了分,我曾经把结尾改成小东西没有死成……但过后我又念起那些被这一帮野兽生生逼死的多少‘小东西’们……我仿佛觉得他们乞怜的眼睛在黑暗的壁落里灼灼地望着我,我就不得不把太太小姐们的瞧戏问题放在一旁。”到“文化生活”版,曹禺删掉了这段说明,直接将“小东西没有死成”的结局完整写出,放在“附记”里。此外,“文化生活”版还修改了几个主要人物的名字。如“陈白露”在报刊本中名为“陈露露”;她的本名“竹均”,在报刊本中作“文姗”;“王福升”在报刊本中作“阿根”。这些修改有些是为了使人物姓名更符合身份,有些则显示出曹禺对人物设定的不同认识。

左:上海文化生活出版社“文学丛刊”《日出》;右:上海文化生活出版社“曹禺戏剧集”《日出》。

3.“开明”版:开明书店,“新文学选集”《曹禺选集》,1951年8月。开明书店“新文学选集”是新中国第一套汇集“五四”以来作家选集的丛书,共出版22种。开明书店《曹禺选集》(简称“开明”版)1951年8月初版,为大32开软精装本,1952年1月2印,总印数为10000册;1952年12月又印乙种本(即普及本),印数5000册。

“新文学选集”分为两辑,第一辑为已故作家的选集,由编委会约请他人选编,第二辑为健在作家的选集,由作家自选。《曹禺选集》选收了曹禺的三个剧本《雷雨》《日出》《北京人》。曹禺在“自序”中表示,选择这三个剧本是因为它们“为观众所喜好”,“博得观众的首肯”[8]。“新文学选集”一直被学界视为作家“接受党的领导、汇报思想改造状况的成绩单”[9],但更体现曹禺思想革命性和进步性的《蜕变》并没被其选中。多年后曹禺谈到《蜕变》,认为尽管“当时它发挥了作用”,但“写得不深,不叫人思索,不叫人深想,不叫人想到戏中描写以外的东西”[10]。由此可看出,在曹禺心中,《雷雨》《日出》《北京人》是思想性和艺术性并重、能够传下去的作品。此后人民文学出版社1954年的《曹禺剧本选》和1961年的《曹禺选集》都沿用开明书店《曹禺选集》的篇目。

“开明”版《日出》版本形态变化极大:删掉了正文前的8段题辞;未收入第三幕的“附记”和正文后的“跋”;保留了三张乐谱,但调整了乐谱的位置,将《小海号》和《轴号》并置于第一幕和第二幕之间,且三张乐谱全改为五线谱。

尽管对《日出》的艺术性和思想性颇为自信,但是作为“汇报思想改造状况的成绩单”,曹禺对《日出》作了大量修改。在《曹禺选集·自序》里,曹禺说“《日出》这本戏,应该是对半殖民地半封建的中国旧社会的控诉,可是当时却将帝国主义这个罪大恶极的元凶放过”,所以“趁重印之便”,“根据原有的人物、结构,再描了一遍(有些地方简直不是描,是另写)”。1937年周扬在讨论《日出》时肯定曹禺对客观社会有了一定的认识,又批评他描画的金八“后面似乎还缺少一件东西——帝国主义”[11],14年后曹禺终于补上了这一课。与“文化生活”版相比,“开明”版几乎称得上是面目全非,故事的时代背景、人物形象和人物关系,乃至人物的命运都有相当大的调整。在开明书店“新文学选集”丛书中,《曹禺选集》的修改幅度是最大的,也因此在新文学作家群里引发不小的争论。

4.“剧本选”版:人民文学出版社,《曹禺剧本选》,1954年6月。为改进新中国的文学和美术出版工作,中宣部于1954年3月召开会议,确认“经过编选的五四新文学代表性作品统归人民文学出版社出版”[12]。自此,人民文学出版社负有为“五四”新文学作品的选编把握政治倾向的特殊职能。有学者统计,1950年代人民文学出版社出版的新文学作家作品选集共计近70种[13]。开明书店的“新文学选集”都在其出版范围内,《曹禺剧本选》算是出得比较早的一种。《曹禺剧本选》1954年6月第1版第1次印刷,至1957年共印刷5次,总印数达17000册。初为25开,后改为32开。

如上文所说,《曹禺剧本选》(简称“剧本选”版)沿用“开明”版《曹禺选集》的入选篇目。在“前言”里,曹禺写道:“两年前,我曾将《雷雨》、《日出》、《北京人》这三个比较为观众所知道的剧本,修改了一下出版。在这个集子里,仍选了这三本戏,不过,这一次除了一些文字的整理外,没有大的改动。现在看来还是保存原来的面貌好一些。”正如曹禺自述,“剧本选”版《日出》放弃了“开明”版的“大的改动”,回归了“文化生活”版的“原来的面貌”,但又并非如“前言”所说只作了“一些文字的整理”。据笔者的统计,与“文化生活”版相比,“剧本选”版改动近千处,同时也保留了一百多处“开明”版的修改。

“剧本选”版《日出》的版本形态变化较大。正文前的8段题辞,仅保留第一段(即“老子《道德经》七十七章”)。删掉了第三幕后的“附记”和正文后的“跋”。三张乐谱移至文末,全部改为简谱。此外在文末注明“一九三五年”,把《日出》的写作时间提前了一年,这个错误一直延续了下来,直到1980年代初,曹禺才发现这个错误:“多少年来,《日出》这个剧本,我以为是在1935年写的。最近问了巴金同志,才知是1936年写的。”[14]

5.“戏剧”版:中国戏剧出版社,“五四以来话剧剧本选”,《日出》,1957年9月。为纪念“五四”运动四十周年,中国戏剧出版社以单行本的形式出版了“五四以来话剧剧本选”丛书[15]。作为中国现代话剧艺术成熟的标志,曹禺的《雷雨》《日出》名列其间。

中国戏剧出版社的《日出》(简称“戏剧”版)从1957年9月至1960年,每年印行一次,共印4次,总印数为27500册。至1980年6月又被中国戏剧出版社列入“现代戏剧创作丛书”出版,其版权页注明“1957年北京第1版,北京第2次印刷”。

“戏剧”版《日出》的版本形态较为完整。恢复了正文前的8段题辞、第三幕的“附记”和正文后的“跋”(略有删节);保留了三张乐谱,并沿用“剧本选”版的方式,全部置于正文后,用简谱。此外,在正文前新增了一段200多字的“内容说明”,强调剧本主要是暴露“反动统治下的人间地狱生活”,“宣示了那个世界的末日的到来”。“戏剧”版《日出》的正文与“剧本选”版非常接近,仅有少量字词修改。故有学者将“戏剧”版《日出》称作“剧本选”版《日出》的单行本[16]。

1957年“戏剧”版之外,有学者称1959年曹禺再次修订《日出》由中国戏剧出版社出版,作“戏剧二版”。此版正文与1959年12月的“小丛书”版《日出》并无差别[17]。“五四以来话剧剧本选”丛书中《雷雨》在1957年6月版之后,又于1959年9月出版修改本,学界分别称为《雷雨》的“戏剧一版”和“戏剧二版”,两版存世量都颇大。1957年《日出》“戏剧版”存世量也不小,但“戏剧二版”却遍寻不着,笔者至今未见。

然《日出》“戏剧二版”身上颇多谜题。查中国戏剧出版社·宝文堂书店的《图书书目(中国戏剧出版社1957—1987 宝文堂书店1862—1987)》,有《雷雨》一版、二版的记录,没有《日出》“二版”的记录。另1980年“现代戏剧创作丛书”出版时,《雷雨》采用“戏剧二版”,《日出》仍使用1957年的“戏剧”版。经多方比较和分析,笔者对《日出》“戏剧二版”的存在颇有疑虑,而其身上的谜团也许与此时中央直属出版社的干部和机构调整相关,详情将另文再述。版本研究,说“无”实在太难。大胆假设,小心求证,然真容现世,一切假设都被推翻。但即使假设被推翻,提出的问题仍需作答,并非就此便迎刃而解。

左:“戏剧”版《日出》,1957年9月北京第1版第1次印刷;中:“戏剧”版《日出》,1957年9月北京第1版,1959年4月北京第3次印刷;右:“戏剧”版《日出》,1957年9月北京第1版,1960年4月北京第4次印刷。

6.“小丛书”版:人民文学出版社,“文学小丛书”,《日出》,1959年12月。“文学小丛书”的出版计划,最早由人民文学出版社社长兼总编辑冯雪峰提出,1958年启动,至1960年已推出至少130多种。“文学小丛书”以日本“岩波文库”、英国“企鹅丛书”为目标,企图成为包括古今中外名著的“袖珍版”,故而开本小,携带方便,便于随时阅读[18]。这是一套带有文学普及性质的读物,主要面向“具有相当文化水平的(比如说:初中文化程度)青年干部,青年学生,青年工农”[19]。

“小丛书”版《日出》1959年12月出版,1版1印,印数为33000册,开本为50开。“小丛书”版删除了正文前的8段题辞和第三幕的“附记”,保留了“跋”(沿用“戏剧”版的“跋”);保留了三张乐谱,使用简谱并放在正文后。正文前增加了一篇约800字的“前言”,概括《日出》的内容、主题和艺术特点。与“戏剧”版的“内容说明”只谈“揭露”和“宣示”不同,“小丛书”版的介绍突出了《日出》对光明的渴望。比对正文,“小丛书”版以“戏剧”版为底本,并作了大量的删节。“戏剧”版《日出》约12.8万字,“小丛书”版删去近3万字,删节量超过原字数的20%。

“小丛书”版《日出》于1990年、1992年又先后被“北京市教育局”“国家教委图书馆工作委员会”列为装备用书,由人民文学出版社出版,分别列入“青年文库”丛书和“文学小丛书”。这两个本子封面设计相似,版型一样:无题辞,无“跋”,无第三幕“附录”,无曲谱。均注明“非卖品”,无定价。印次和印数续接,总印数18225册。

左:“小丛书”版《日出》1959年12月北京第1版第1次印刷;中:“青年文库”丛书《日出》1959年12月北京第1版,1990年8月北京第1次印刷;右:“文学小丛书”《日出》1959年12月北京第1版,1992年12月北京第2次印刷。

7.“曹禺选集”版:人民文学出版社,《曹禺选集》,1961年5月。人民文学出版社的《曹禺选集》1961年5月印行,但其“出版说明”早在1959年9月就已经完成。《曹禺选集》印刷两次,总印数6200册。

《曹禺选集》衬页有“出版说明”:“一九五四年,作者曾对这三个剧本做了一些文字上的整理,编为一集,由本社出版;这次作者又对《雷雨》、《日出》二剧,作了许多重要修改,现据修改本重排印行。”比对可知,“这次”的修改,指的就是“小丛书”版的修改。“曹禺选集”版《日出》实际只是对“小丛书”版的重排印行,正文与“小丛书”版基本相同,仅修改个别字词。“曹禺选集”版《日出》的版本形态简陋,无题辞,无跋,无第三幕“附记”,保留了三张简谱曲谱,尽附于文末。

1978年初国家出版局为改变“书荒”现象,决定集中人力物力,重印古今中外文学名作30多种[20]。首批重印书中,“五四”以来的现代文学作品共10种,《曹禺选集》位列其中[21]。为扩大声势,国家出版局计划每种印行四五十万册,并于1978年5月1日在大中城市同时发售[22]。因工作量庞大,国家出版局组织了13省市分工印刷。《曹禺选集》的重印任务分别由北京的新华印刷厂和沈阳第二印刷厂承担,故版权页上一种作“1961年5月北京第1版 1978年4月北京第3次印刷”,另一种作“1961年5月北京第1版 1978年4月辽宁第1次印刷”。两个本子封面设计一样,开本不同:“北京”的为大32开,“辽宁”的为小32开。曹禺对这次重印的质量包括开本、封面、内页排版等极为不喜,对人民文学出版社也渐生隔阂[23]。

重印后的《曹禺选集》增加了一篇《后记》。“后记”作于1977年12月4日,距离曹禺正式摘掉“走资派”帽子还有8个月[24]。“后记”出炉不易,曹禺与编辑王仰晨来回修改了至少4次[25]。海客甲(王仰晨之子王小平)披露当年抄稿上的改动,如“它反映了旧中国十八层地狱般的半封建、半殖民地的旧社会的一个侧面……”,添加了前三个黑体字,删去了后两个黑体字。又如:“《日出》是个存有较多缺陷的作品, 因此以往它的重印和上演,曾一再使我深感不安;正因为这样,出版社要在这时重印这本书,我就不能不作一些认真的考虑,但我终于还是同意了。”这一段的原文是:“《日出》是个存有较多缺陷和某些并不那么健康的情绪的作品,正因为这样,它的重印和上演就曾为我带来不安,出版社要在这时重印这本书,经过一些考虑,我还是同意了。”[26]虽然这里大部分的文字最终还是删去了,但曹禺在写作“后记”时的百转千回可见一斑。在“后记”里,曹禺略带惶恐地表示:希望读者能够“认真地、批判地、历史唯物主义地”看待这些旧作。这番表述令人心酸。

左:人民文学出版社《曹禺选集》,1961年5月北京第1版,1962年9月北京第2次印刷;右:人民文学出版社《曹禺选集》,1961年5月北京第1版,1978年4月辽宁第1次印刷。

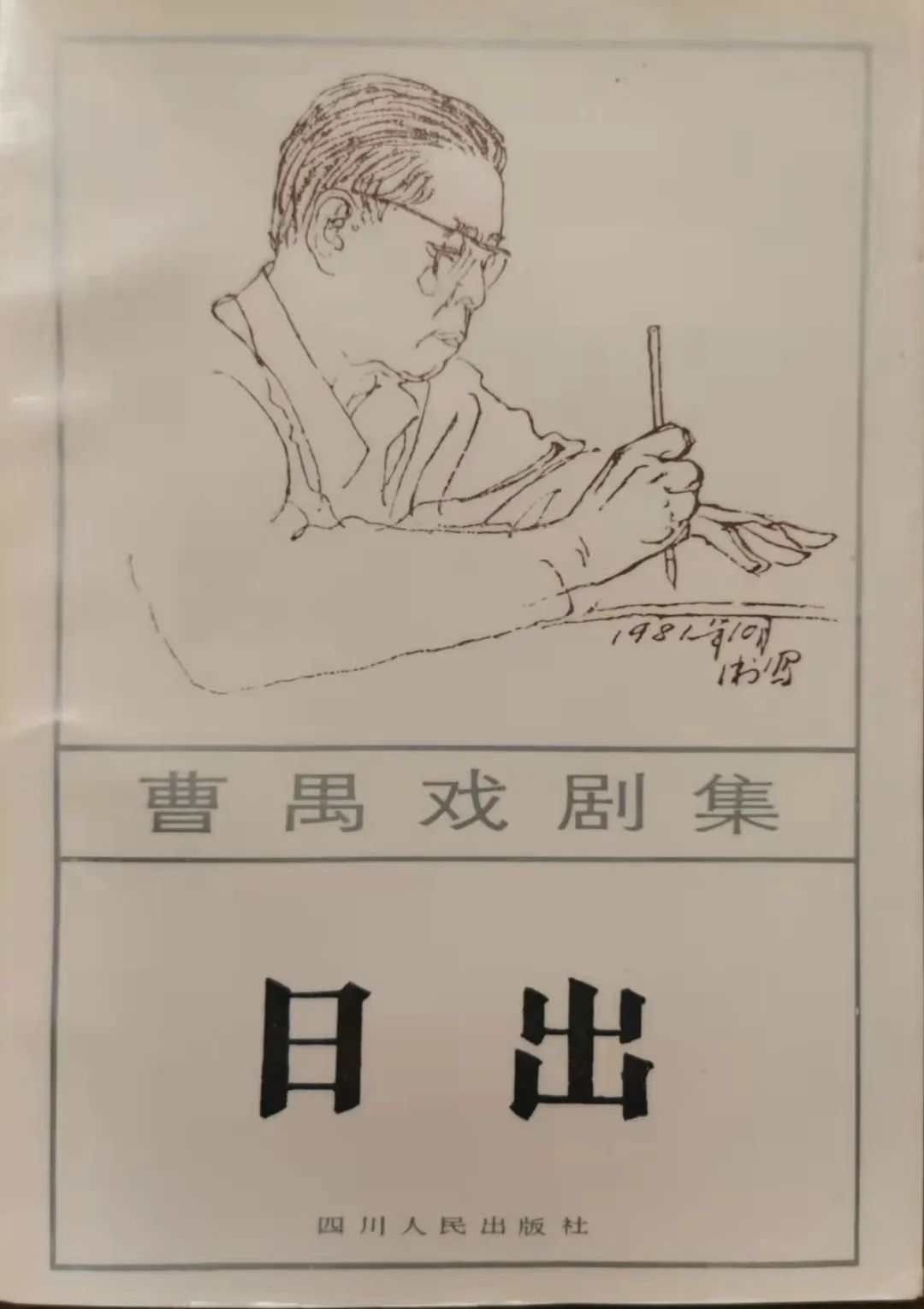

8.“四川”版:四川文艺出版社,“曹禺戏剧集”,《日出》,1985年2月。1985年2月,四川文艺出版社出版了《日出》单行本(简称“四川”版),为“曹禺戏剧集”之一。1985年2月1版1印,大32开,印数为24600册。1985年3月印行精装本,记作1版1印,2500册。

就版本形态而言,“四川”版是最接近“文化生活”版的:完整保留了8段题辞、第三幕后的“附记”和“跋”,三张乐谱仍做简谱,但各归其位。此外正文前有作者照片1张,正文中加入插画6张,“跋”后附《〈日出〉重印后记》。

“曹禺戏剧集”得以在四川人民出版社(四川文艺出版社)出版,不仅因为曹禺与出版社总编辑李致的个人关系,更因为四川人民出版社的工作态度与他们在编辑印刷质量上的把关[27]。而作为项目负责人的李致深刻理解这一项目的重要意义:“这是出版界的一场变革和竞争。”[28]“曹禺戏剧集”于1980年立项。1980年前后的思想交锋与政策更迭,以年为界都嫌粗疏。1979年末胡愈之在中国出版工作者协会成立大会上发言:“同所有先进国家比较起来,我们的出版机构是过于集中……现在是不是可以重新考虑,把出版社体制来一个彻底的改变。”[29]在李致等人为出版界的变革欢呼时,也有人固守旧例,坚持地方出版社“不该出曹禺之类大师的名著”[30]。从《曹禺致李致书信》可知,这时的曹禺也遭遇了以组织名义或携领导指示的多方游说。至1982年,谨言慎行的曹禺终于明确且强硬地表示:“作者的书应该由作者本人决定出版的地方。这是作者的权益,不能强勉。”[31]

“四川”版《日出》是曹禺亲自改定的最后一版,在《日出》的版本变迁中地位独特。“四川”版以“文化生活”版为底本[32],但并非如曹禺所说,只在“文化生活”版的基础上“改正了一些错字,作了较少的更动与删节”[33]。比校可知,“四川”版修改超千处,且有多处整段增或删。

“四川”版《日出》之后,一直到曹禺去世,期间,1988年中国戏剧出版社有4卷本《曹禺文集》,1994年人民文学出版社有“中国现代名剧丛书”,1996年花山文艺出版社出版《曹禺全集》。这三种《日出》均选择重印“文化生活”版,这大概与20世纪90年代保存史料的学术自觉有关,也隐含着学界对1949年以来新文学作家顺应时势不断修改的反正。而最为曹禺看重,甚至提出“演出这个戏,还是不要乱动”的“请求”[34]的“四川”版《日出》似乎较少受关注。

四川人民出版社(四川文艺出版社)《日出》,1985年2月第1版第1次印刷

比对上述《日出》诸版本,可以整理出4段版本演进链条:

1.报刊本→“文化生活”版、《曹禺文集》、“中国现代名剧丛书”、《曹禺全集》

2.报刊本→“文化生活”版→“开明”版

3.报刊本→“文化生活”版→“剧本选”版、“戏剧”版→“小丛书”版、“曹禺选集”版

4.报刊本→“文化生活”版→“四川”版

这四条版本演进链共同构成了《日出》的版本谱系。其中,版本演进链1以初版本“文化生活”版为节点,初版本保存了书籍的本来面目,具有史料价值和学术价值。版本演进链2止于“开明”版,“开明”版是曹禺解放后真诚回应时代变化所作的一次修改,学界公认这是一次不成功的修改。“开明”版虽然无法与其他版本进行校勘,但其在细节上的修改却部分地被后续版本继承,且后续版本中的部分修改趋向从这一版本开始初现端倪。版本演进链3以“剧本选”版为节点,“剧本选”版以“文化生活”版为基础,其修改注重剧本的舞台效果、同时注意人物的典型化。后续版本的修改基本延续这一思路。版本演进链4以“四川”版为节点,是曹禺自“文化生活”版以来,重新定位和塑造陈白露这一修改思路的延续。

二

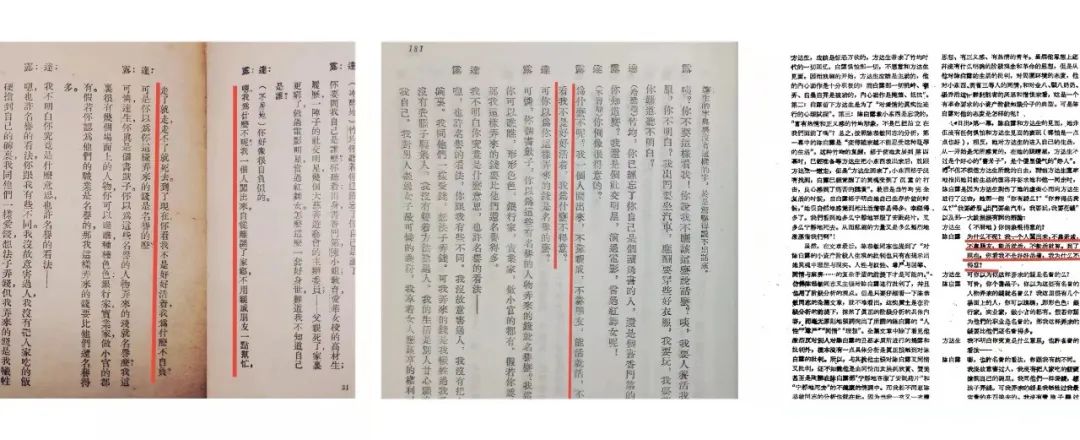

现行的版本校勘理念和方法,以初版本为重,“初版本之后的版本”往往忽略不计。然而现代印刷术的出现,使得现代文献的印刷数量大,版本更迭快,同年代的读者可能面对着不同的版本,从而读出不同的感受。例如报刊本《日出》刊出之后,天津《大公报》“文艺”副刊在编辑萧乾的组织下,先后两次整版刊载来自文学界、学术界的十几位读者对《日出》展开的“集体批评”。查考“集体批评”可知,参与“集体批评”的诸位重量级读者所阅读的《日出》几乎都是《文季月刊》上的报刊本。而曹禺的回应(即《日出·跋》)则是在“文化生活”版《日出》出版之后。比较《日出》报刊本和“文化生活”版,再将“集体批评”与曹禺对“集体批评”的回应相对照,有助于我们进一步理解曹禺回应中的纠结和不满。又如20世纪50年代后期,陈恭敏、徐闻莺、甘竞等对陈白露悲剧实质问题展开论争。查考论争者的引文可知,陈恭敏、甘竞阅读的是“文化生活”版《日出》,而徐闻莺的讨论对象是“剧本选”版。陈恭敏在《什么是陈白露悲剧的实质》中引用了第四幕中的一段台词,即小东西被抓走,陈白露内心焦灼又不得不应对恶俗的张乔治和顾八奶奶,两人离开后,陈白露彻底爆发:“(忽然走到福升面前迸发)他们为什么没有玩够!(高声)他们为什么不玩够?(更高声)他们为什么不玩够了走!回自己的家里去。滚!滚!滚!(愤怨)他们为什么不——(忽然她觉出自己失了常态,她被自己吓住了,说不完,便断在那里,低下头。)”陈恭敏认为这段台词悲痛和愤怒交织,最能反映陈白露“内心生活中的暴风雨”,是她“奔向自由生活的愿望最强烈的时刻”[35]。但徐闻莺是读不到这段台词的。“剧本选”版里这段台词完全变了样,陈白露的“迸发”消失了,只留下喃喃自语:“(还是不动声色地)那么他们为什么没有玩够?(低声,自语)是啊,谁还能一辈子住旅馆!”徐闻莺的讨论重点放在第一幕陈白露面对方达生时的自我表白上,并以此质疑:陈白露“越来越不能忍受这种耻辱的生活”的表现在哪里呢?[36]如果读到陈白露的这段“迸发”,不知徐闻莺是否会对陈白露产生不同的观感?

左:上海文化生活出版社《日出》,第31、32页;中:人民文学出版社《曹禺剧本选》,第181页;右:徐闻莺《是鹰还是金丝鸟——与陈恭敏同志商榷关于陈白露的悲剧实质问题》,《上海戏剧》1960年第2期,第9页。比较可知,徐闻莺的引用出自《曹禺剧本选》。

左:上海文化生活出版社《日出》,第250、251页;中:人民文学出版社《曹禺剧本选》,第297、298页;右:陈恭敏《什么是陈白露悲剧的实质》,《戏剧报》1957年第5期。比较可知,陈恭敏的引用出自上海文化生活出版社《日出》。

版本搜寻之后,方可确立版本演进链。确立版本演进链的主要依据是版本修订时的底本选择,也即某版本是在哪个版本的基础上进行修改的。版本演进链不清楚,校勘很难进行。而选择哪个版本做底本进行修改,体现了作者对这个底本的看法,是时代、审美等因素的综合。在版本谱系中对版本修订进行综合考察,才能真正有效地把版本研究延伸至文本批评之中。

“曹禺戏剧集”中《雷雨》《日出》《原野》《北京人》等作于1949年以前的剧本重修再印时选择的底本各不相同。曹禺在给李致的信中提到:《原野》以“文化生活”版为底本,因其并未在1949年后重印。《雷雨》则以“戏剧二版”为底本,虽然他对“戏剧二版”《雷雨》的校对、排印、装帧等仍有诸多抱怨。对《日出》,曹禺先是想直接“按照人民文学出版社的本子就可以”[37],但最终还是选择在“文化生活”版《日出》基础上再行修改。这显然不是“手里有什么就用什么”的选择,以此为由断定曹禺对1949年以来《日出》多次修改持否定态度也完全不符合曹禺的性格。

“四川”版《日出》的修改以“文化生活”版为底本有着多方面的因素。首先这是基于曹禺对于话剧剧本本质——话剧剧本的写作应该以演出为目的,还是以阅读为归依——的思考。这是自1936年《日出》问世以来在曹禺心中延续多年的问题。“四川”版的重印“后记”里,曹禺写道:“我写剧本,经常希望它象小说一样吸引读者坐下来读读,有点兴味。这自然是我的妄想,也许今后我改掉这毛病,也许我改不掉。我不赞同‘书斋剧本’,即只为了读,不为演的剧本。剧本还是为了演出写的。但如果它也能吸引读者翻翻,岂不更好么?”[38]早期的剧本写作,曹禺更偏向“阅读”。“文化生活”版《日出》为了强化人物形象,让人物反复出场,并辅以绵密对话,以突出人物个性,这种做法显然是把“阅读”放在“演出”之前,当时的评论者已经注意到剧本对“阅读”的追求,赞美它“至少在剧本上是一篇有声有色的散文”[39],同时也明确指出其问题所在:文学作品中“最有力的表现”,在舞台上却变成“狂言”[40]。曹禺承认,他的剧本,每每演出,必大作删节,才符合戏剧演出的时间要求。而删节得是否合适,完全依赖导演和演员的功力。也因为此,各个演出团队的表现并不总能令人满意。此等经验的后果之一,其后的各版本中,删节一直是《日出》修改的特点:精炼人物对话,减少人物出场;砍掉旁支,让戏剧冲突更加集中。由此,《日出》正文字数也越来越少。“文化生活”版《日出》正文不到14万字,“剧本选”版《日出》正文约12万字,“小丛书”版《日出》接近9万字。到1985年这一状况才得到改变:曹禺自言“四川”版《日出》在“文化生活”版《日出》基础上“作了较少的更动与删节”,但实际上“四川”版《日出》正文字数却超过15万字,比“文化生活”版《日出》多出将近1万字。

比较“四川”版和“文化生活”版,“四川”版的修改很大程度上体现了晚年曹禺在“演出”与“阅读”间的平衡努力:在集中戏剧冲突以适应演出的同时,力求增加剧本的可读性和文本意义的丰富性。例如“文化生活”版《日出》第四幕里李石清在收到信件确认潘月亭股市破产之后,安排了两次陈白露出场,在“四川”版里,曹禺删掉了一次。在《重印〈日出〉后记》中曹禺解释说,这样的安排有演出时间和效果的考量,但更是为进一步突出陈白露的性格特征:既让陈白露见证了潘月亭的破产,又把陈白露从李石清和潘月亭的争执中抽离出来,让她处于一个旁观的位置。对这个黑暗的、荒谬的“有余者”的世界,她没有“投入”,她的悲剧不在于她不愿离开这个纸醉金迷的世界。她知道潘月亭的银行垮台了,但她的内心始终是冷静的、自持的。又如曹禺在“四川”版里进一步强化了“文化生活”版里带有抒情色彩和象征意味的诗性描述,并使得这些诗性描述的指向性明晰。例如第二幕开幕时舞台说明里有一段对工人们打着夯、唱着夯歌的描述。“文化生活”版写道:

这种声音几乎一直在这一幕从头到尾,如一群含着愤怒的冤魂,抑郁暗塞地哼着,充满了警戒和恐吓。他们用一种原始的语言来唱出他们的忧郁,痛苦,悲哀和奋斗中的严肃,所以在下面这段夯歌——《小海号》——里找不着一个字,因为用字来表达他们的思想和情感是笨拙而不可能的事。

这样的描写共有两段,一段即上述文字,另一段在第四幕末尾。曹禺在《日出·跋》里表示:这是特意的安排,目的是把《日出》最重要的角色、象征光明和生机的劳作者推到幕前。这两段文字在1949年后的诸多版本中都有所删节[41]。直至“四川”版才完全恢复,并对上述这段文字作大段增添:

这种声音几乎一直在这一幕从头到尾,如一群含着愤怒的复仇神,抑郁暗塞地哼着,充满了警戒和恐吓。他们用心底的语言来唱出他们的痛苦,悲哀和奋斗中的严肃。但时而一些领头的大汉,单独以豪放的歌喉,高唱入云,带起多少群夯工的热烈活跃的强音,起劲地应合,腾起一片欢唱的笑声。可以想象,他们步伐整齐,大汗淋漓,迎着阳光,砸着大地,正为世界创作一切。这时,人的心胸是欢乐、是胜利、是人能战胜一切的。在下面这段夯歌——《小海号》——里没有用一个字,因为用字来表达他们的思想和情感是笨拙而不可能的事。

“文化生活”版的夯歌,严肃而抑郁,其力量来自原始的、对生存的渴求;“四川”版的夯歌,在痛苦和悲哀之外,曹禺重新注入了雄壮、乐观、奋发的精神,新与旧的对比愈发鲜明,明确表达出压倒一切腐恶、重建一个世界的信心。“四川”版《日出》除了恢复和强化剧本的阅读性,在舞台表演上曹禺有明确表示,为更好地表达主题,欢迎作曲家重新为夯歌作曲。夯歌的原曲是“当时实际记录下来的调子”,当时的特意记谱表明“文化生活”版时期的曹禺希望通过原汁原味的音乐,在舞台上再现现场。“阅读”上的修订引来舞台上的变动,“如有必要,可以完全更动”。

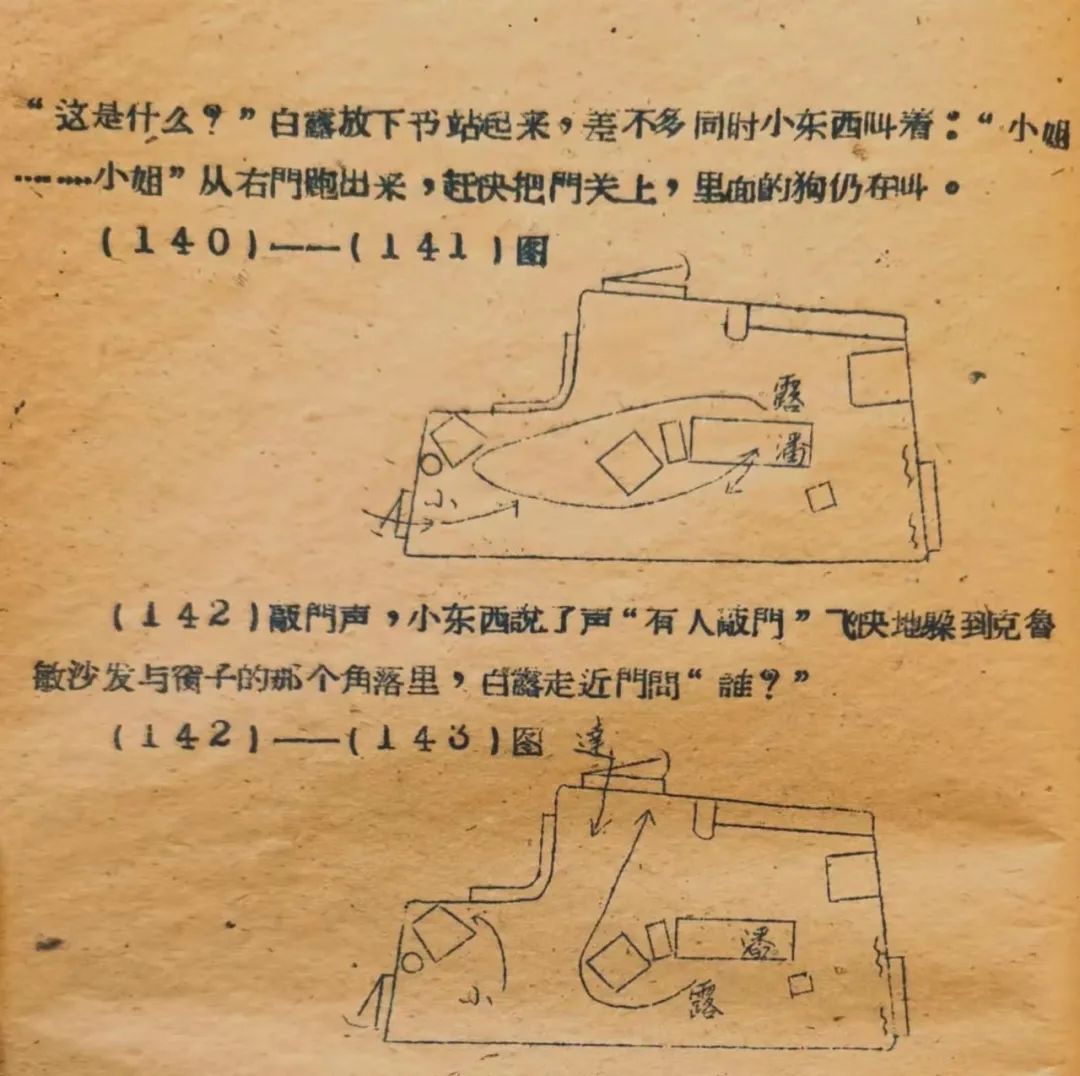

《日出》导演计划,欧阳山尊 1955年5月作,中央戏剧学院导演系 1962年2月印

“四川”版《日出》修改的另一着力点在于为陈白露“正名”。从“文化生活”版的“跋”开始,曹禺一直强调这出戏没有绝对的主要人物,没有绝对的主要动作,“每个角色都应占有相等的轻重”,“互为宾主,交相陪衬”,共同烘托出一个“损不足以奉有余”的社会形态[42]。1980年曹禺给女儿万昭的电影剧本《日出》提意见时曾经明确提出:“此剧本陈白露是主角。”[43]在1985年“四川”版《日出》“后记”里,曹禺进一步明确表示陈白露是《日出》的“女主角”。这一表述值得深思。

最初的版本里,陈白露的性格还算复杂,在1949年后的诸版本里则有逐渐退化为简单的典型人物,甚至一个观察视角的趋势。因为“给她表现的机会少了一些”,直接后果就是“这个女主角是不大好演的”[44]。所以在“四川”版《重印〈日出〉后记》里,曹禺表示他将“着重描述”陈白露的性格:她不再只是事件的引线者、戏剧冲突的见证者、“损不足以奉有余”社会形态的典型表征,她的情绪、心态和个性在对戏剧冲突的各种观察中发展、丰富、变化。《大饭店》似的横断面描写和链条型结构的呈现,展现旧社会的腐恶,同时丰富了陈白露的性格,也为陈白露命运的推进给出合理的情感逻辑。

曹禺的“着重描述”,不仅是写作技巧上的“着重”,更重要的还在于曹禺有意识地要重新认识、理解和塑造陈白露的形象。他在《重印〈日出〉后记》列举了对陈白露的几处修改细节,然后郑重其事地表示:此时此地,“我对陈白露的认识,是如此”。这句颇具历史意识的表述,暗示了曹禺这次的修改并不是对1949年以来《日出》多次修改的否定:“如果有人要改回旧本的原样,也未尝不可”,只是当年的我那样想,如今的我则如是。

以上是沿着报刊本→“文化生活”版→“四川”本这条线索进行考察,但当我们按照时序进行综合分析时就会发现,“重塑”陈白露的思路,其实一直都在曹禺的修改思路里。

报刊本里,陈白露名字为“陈露露”,本名作“文姗”。文学人物的名字也许并无特别含义,但曹禺的特意改名显然不在此列。姓名文化在中国源远流长。叠字名在古代主要见于女子,且大多是社会地位低下的艺伎、妓女、侍妾或者奴婢使用,上流社会的贵妇人、书香门第的大家闺秀,乃至普通良家妇女都极少以叠字命名。陈寅恪在《读〈莺莺传〉》中分析“崔莺莺”的原型并非剧中所说名门贵女,其依据便是她的叠字名。而“露露”这样的名字在20世纪30年代中国大都市纸醉金迷的舞场会所中颇为常见,是一个明显符号化的名字,表明其交际花的身份。从“陈露露”到“陈白露”,从“文姗”到“竹均”,这一改动显示出曹禺对人物的设定发生了不小的变化。陈白露这个名字显然更符合其书香世家的出身,她聪明活泼、深受父母的喜爱,受过良好的教育;父亲过世后,“家里穷了”,为保持原有物质生活条件,堕入风尘。“开明”版里,陈白露的设定有了更多的无奈。她的家庭出身从书香世家变成普通市民家庭:父亲是被辞退的洋行职员,哥哥被保甲长抓了壮丁,家中有弟妹要养。在“剧本选”版里,陈白露的个性逐渐简化,但曹禺还是把她对顾八奶奶、张乔治等人的态度,从若即若离、时而亲热时而嘲弄,改为冷眼旁观。“文化生活”版里陈白露曾4次称顾八奶奶为“八姐”,而“剧本选”版减少到一次。“四川”版里曹禺恢复了陈白露在“文化生活”版的家庭出身,却把“文化生活”版中的“家里穷了”进一步推进:在听到小东西因为饥饿想要回到黑三身边时,陈白露的感叹从“饿逼得人会到这步田地么?”变为“饿!可怕的饿!”显然“四川”版的陈白露已经深深品尝过饥饿的滋味,而这为她在纸醉金迷中的无力自拔给出合理的解释。

曹禺对陈白露的重塑还体现在更多的细节中。第一幕开场时陈白露的出场,“文化生活”版用了600多字描写陈白露的外貌、服饰、经历以及由此形成的性格等。“开明”版把这段介绍减到100多字。“剧本选”版恢复到300来字。“小丛书”版以“戏剧”版为底本又删去100来字。陈白露的形象逐渐变得简单而鲜明。但透过这些简单的描述,仍然能看出曹禺对陈白露的不同认识。仍以陈白露的出场描写为例,“文化生活”版里,陈白露“穿着极薄的晚礼服,颜色鲜艳刺激,多褶的裙裾和上面两条粉飘带,拖在地面如一片云彩”。到了“开明”版,曹禺直接简化为她“穿着极讲究的晚礼服”。“剧本选”版和“戏剧”版部分恢复“文化生活”版的旧貌,也吸取了“开明”版的部分修改:陈白露“穿着极讲究的晚礼服,颜色鲜艳,多褶的裙裾和上面两条粉飘带,拖在地面如一片云彩”。至“小丛书”版又是一变:陈白露“穿着极讲究的晚礼服,颜色淡雅,多褶的裙裾拖在地面如一片云彩”。陈白露的服饰从“极薄”到“极讲究”,色彩从“鲜艳刺激”,到“鲜艳”,再到“淡雅”,字里行间可见曹禺对陈白露的定位在不断调整。

“四川”版中曹禺调整陈白露定位的努力从服饰延伸到房间装饰。“极薄”且“鲜艳”的服饰对应着陈白露交际花的身份,而陈白露房间的装饰则彰显了她的内心。墙上的装饰画:之前诸版本里的“荒唐的裸体画片,月份牌,和旅馆章程”在“四川”版里变成了“裸体油画,风景画”;沙发座垫的色彩:之前诸版本里座垫颜色是“杂乱”的,“四川”版里则是“艳丽”的;房间里的杂物:“酒瓶,烟蒂头”和沙发上的“一两件男人的衣服”等在“四川”版里都删掉了。林林总总暗示陈白露的文化素养、审美品味,并以此表现其内心的高洁和骄傲。而“四川”版第四幕增添的那束“红艳中夹杂着几枝白色的山茶花”更是最明显的表征。可以说从“文化生活”版、“开明”版,到“剧本选”版、“小丛书”版,再到“四川”版,曹禺一直在试图“净化”陈白露。

以上梳理《日出》版本谱系,不仅让我们看到《日出》不同版本之间的递进、承传等各种关系,使我们在对校和比较作品的不同版本时能够遵循正确顺序,同时也让我们把不同版本的文本特性、版本变迁的原由等放置在一个完整的谱系之中加以阐释,从而发现版本修定过程中的诸多问题,寻找作者在时代语境的变化、作家的艺术追求、个人的精神境遇之间腾挪闪转的蛛丝马迹。

结 语

古典文献以“定本”或者“善本”为目标,现代文学作品,其“初版本之后的版本”有些多达十几种,作为作家在不同历史时期创作意志的产物,他们有着各自的文本特性,无所谓错讹。确定善本或者定本,为大众阅读计,必不可少。但就学术研究而言,这些还没来得及消逝在历史洪流中的文本,却是我们拓展现代文学研究空间的重要史料。

当前,学界讨论版本变迁,尤其是1949年以后的版本变迁时,往往以意识形态因素一言以蔽之,为“忽略不计”给出看似合理的根由。这种做法背后,显然存在一种习而不察的迷思。一方面,现当代文献的版本(尤其是1949年以后的版本)生成过程中,组织和体制是绕不过去的问题。把版本谱系和版本校勘视为文化史研究的一部分,将版本文献的发掘和研究,与出版史、文化组织结构史、文化体制的变动史相结合,将为现代文献学开辟一个广阔的研究领地。另一方面,这些版本既非一般线性发展的“版本进化”可以概括,也无法简单用意识形态因素或者审美因素的“悔其少作”来解释。这些产生于作家不同人生阶段的异文,是作家自身思想、艺术观念和现实环境的变化共同作用的结果,是探索作家创作史、精神史的重要材料。

研究不同时代异文的版本形态、出版过程与传播情况,将异文呈现的物质形态与其背后组织过程也纳入考察视野,将版本谱系和版本校勘视为文化史研究的一部分,将为现代文献学开辟一个广阔的研究领地。确立版本谱系,通过版本的比对参证,解读文本,发现问题,不仅拓展了现代文学研究空间,同时也提示我们,文献“不仅是批评的基础也是批评的方法”[45],把现代文献学作为一种文学批评和文学史的研究方法,意义不可估量。

注释:

[1][6]曹禺:《日出 第四幕》“后记”,上海《文季月刊》,1936年9月。

[2]参见《曹禺年谱长编》,田本相、阿鹰编著,上海交通大学出版社2017年版。

[3]参见《编者致辞》,《大公报》“文艺”副刊,1936年8月16日。

[4]《曹禺写作〈日出〉》,上海《申报》,1936年5月16日。

[5][14]曹禺:《〈日出〉(电影文学剧本)后记》,《收获》,1984年第3期。

[7]参见段美乔《“文化生活”版〈日出〉版次》,《新文学史料》,2020年第2期。

[8]曹禺:《曹禺选集 自序》,《曹禺选集》,开明书店,1951年8月。

[9]王得后:《中国现代文学作品的汇校和校记问题》,《中国现代文学研究丛刊》2005年第2期。

[10]曹禺:《我的生活和创作道路——同田本相的谈话》,《戏剧论丛》1981年第2期。

[11]周扬:《论〈雷雨〉和〈日出〉——并对黄芝冈先生的批评的批评》,《光明》第2卷第8期,1937年3月25日

[12]《中央宣传部改进文学和美术出版工作会议纪要》,《中华人民共和国出版史料(一九五四)》第6卷,中国出版科学研究所 中央档案馆编,第354页,中国书籍出版社1999年版。

[13]肖严、宋强:《上世纪五十年代“新文学选集”丛书出版略论》,《新文学史料》2014年第1期。

[15]曲六乙:《略述“五四”以来话剧的战斗传统——读〈“五四”以来话剧剧本选〉丛书》,《读书》1959年第8期。

[16]金宏宇、吕丽娜:《〈日出〉的版本与修改》,《湛江师范学院学报》2005年第2期。

[17]参见金宏宇、吕丽娜的《〈日出〉的版本与修改》(《湛江师范学院学报》2005年第2期)、邓碧波的《〈日出〉的修改和版本研究》(武汉大学2008年硕士学位论文,指导老师金宏宇)。

[18]楼适夷:《零零碎碎的记忆——我在人民文学出版社》,《新文学史料》,1991年第1期。

[19]柏园:《读〈文学小丛书〉有感》,《读书》1958年第18期。

[20]《年内将有大批重印书出版》,《出版工作》1978年第3期。

[21][22]《缓解“书荒”的重要措施》,《中华人民共和国出版史料(一九七六年十月至一九七八年十二月)》第15卷,中国新闻出版研究院编,第277页,中国书籍出版社2013年版。

[23]陈铃:《1978年〈曹禺选集〉重印风波》,澎湃新闻APP“私家历史”栏目,2020年11月9日。

[24]1978年8月30日北京市文化局召开大会,宣布撤销对曹禺等二十八位同志“反走资派错误”、“反路线错误”的错误结论。参看《为受林彪、“四人帮”迫害的戏剧家平反昭雪》,《人民戏剧》1978年第10期。

[25][26]海客甲《王仰晨与曹禺交往琐记》,《出版史料》2006年第2期。

[27]参看《曹禺致李致书信》,李致编,四川教育出版社2010年版。

[28]李致:《何日再倾积愫——怀念家宝叔》,《曹禺致李致书信》,李致编,第160页,四川教育出版社2010年版。

[29]胡愈之,《胡愈之同志在中国出版工作者协会成立大会上的讲话(录音稿)》,《中国出版年鉴1980》,中国出版工作者协会编,第8页,商务印书馆1980年版。

[30]李致:《何日再倾积愫——怀念家宝叔》,《曹禺致李致书信》,李致编,第160页,四川教育出版社2010年版。

[31]曹禺致李致信(1982年2月7日),《曹禺致李致书信》,李致编,第106页、第107页,四川教育出版社,2010年版。

[32]金宏宇、吕丽娜:《〈日出〉的版本与修改》,《湛江师范学院学报》2005年第2期。

[33][34][38][44]曹禺:《重印〈日出〉后记》,《日出》,第264页,第265页,第265页,第264页,四川人民出版社1985年版。

[35]陈恭敏:《什么是陈白露悲剧的实质》,《戏剧报》1957年第5期。

[36]徐闻莺:《是鹰还是金丝鸟——与陈恭敏同志商榷关于陈白露的悲剧实质问题》,《上海戏剧》1960年第2期。

[37]曹禺致李致信(1980年9月15日),《曹禺致李致书信》,李致编,第63页,四川教育出版社2010年版。

[39]沈从文:《伟大的收获》,“《日出》集体批评”,《大公报》文艺副刊,第276期,1937年1月1日。

[40]谢迪克(H. E. Shadik):《一个异邦人的意见》(A Foreigner’s comment on Sun rise),“《日出》集体批评”,《大公报》“文艺”副刊第273期,1936年12月27日。

[41]“开明”版删掉了这两段对工人和夯歌的描述。“剧本选”版延续“开明”版对第2幕开幕一段的删节,恢复了第4幕末尾的一段。“戏剧”版、“小丛书”版等则延续“剧本选”版对此处的调整。

[42]曹禺:《日出·跋》,《日出》,文化生活出版社,1937年第4版。

[43]曹禺致万昭信(1980年10月17日),《没有说完的话》,曹禺著,李玉茹编,钱亦蕉整理,第317页、第318页,山东友谊出版社1998年版。

[45]解志熙:《探寻文学行为的意义——基于文献的文学研究和文学批评》,《长沙理工大学学报》2016年第6期。