周立民:巴金与傅雷的“君子之交”

傅雷(高莽绘)

“唉,傅雷就是这样”

很多年前,读柯灵怀念傅雷的文章,里面提到他与傅雷的“一场不大不小的冲突”,那是1944年,傅雷化名“迅雨”给柯灵主持的《万象》写了一篇《论张爱玲的小说》。“其时张爱玲在文坛上初露头角,傅雷大力揄扬,也严格指责了她的缺点。文中有一段话,涉及他和我都很尊敬的一位前辈作家。”柯灵认为:“但一则我以为他的意见未必允当,再则这位前辈远在重庆,而我又一向主张,在沦陷区的刊物上,为避免敌伪利用,不宜随便议论身处前线的战友,哪怕这种议论无伤大雅也罢。鉴于傅雷的倔劲相当出名,我采取先斩后奏的权宜措施,发表时把这一段文字删掉了。这惹得傅雷非常生气,提出要我在报上更正,向他公开道歉。但我通过朋友向他作了恳切的解释也就取得了谅解。”

柯灵提到的“他和我都很尊敬的一位前辈作家”,指的是巴金,可惜,现在看不到文章的原稿,不知道傅雷具体批评巴金什么。就发表出来的《论张爱玲的小说》而言,或许是傅雷在该前言中所批评的:“我们的作家一向对技巧抱着鄙夷的态度。”众所周知,巴金屡次表示对于“技巧”的鄙薄,这难免成为持有不同艺术观念的人的众矢之的。他的老朋友沈从文就不同意巴金的这些观点,两个人还公开争论过。——这些不是本文讨论的重点,我想说的是,读过柯灵的文章后,我有一个印象:傅雷与巴金虽同在上海,可能交往并不多。

令我产生这种印象的是傅雷的“脾气”。几乎所有怀念傅雷的文章,都提到他那个独特的火爆的甚至不近情理的脾气。柯灵说他“过分的认真”“耿直”“执拗”,以至“难免偏颇”。“他身材颀长,神情又很严肃,给人的印象仿佛是一只昂首天外的仙鹤,从不低头看一眼脚下的泥淖。”楼适夷说傅雷“孤傲”。对此,交往中他曾领教过:1961年年初,在一封回信中,傅雷就楼适夷给他的信中提到“囤积”毛笔和专研书法是“逃避现实”的说法,毫不留情地予以批评,并说:“倘若罪人还可抬起头来向老友提一点意见的话,希望阁下脱产学习之时万勿脱离实际;特别要经过一番调查研究,庶可认清对象,对症下药。……兄本鸿鹄,何至以燕雀论人,斤斤于形迹绳墨之间?”

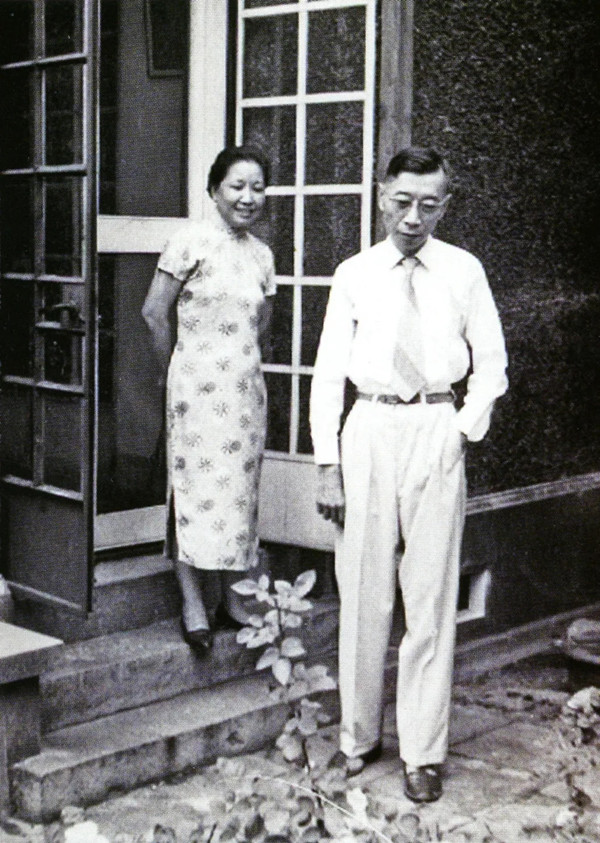

傅雷夫妇1965年夏摄于上海寓所阳台

杨绛说:“傅雷爱吃硬饭。他的性格也像硬米粒儿那样僵硬、干爽;软和懦不是他的美德……”她还讲了两件颇见傅雷性格的事情:

一件是“打击”同行:

一九五四年在北京召开翻译工作会议,傅雷未能到会,只提了一份书面意见,讨论翻译问题。讨论翻译,必须举出实例,才能说明问题。傅雷信手拈来,举出许多谬误的例句:他大概忘了例句都有主人。他显然也没料到这份意见书会大量印发给译者参考,他拈出例句,就好比挑出人家的错来示众了。这就触怒了许多人,都大骂傅雷狂傲;有一位老翻译竟气得大哭。

另外一件是骂孩子:

阿聪、阿敏那时候还是一对小顽童,只想赖在客厅里听大人说话。大人说的话,也许孩子不宜听,因为他们的理解不同。傅雷严格禁止他们旁听。有一次,客厅里谈得热闹,阵阵笑声,傅雷自己也正笑得高兴。忽然他灵机一动,蹑足走到通往楼梯的门旁,把门一开,只见门后哥哥弟弟背着脸并坐在门槛后面的台阶上,正缩着脖子笑呢。傅雷一声呵斥,两个孩子在登登咚咚一阵凌乱的脚步声里逃跑上楼。梅馥忙也赶了上去。在傅雷前,她是抢先去责骂儿子;在儿子前,她却是挡了爸爸的盛怒,自己温言告诫。等他们俩回来,客厅里渐渐回复了当初的气氛。但过了一会,在笑声中,傅雷又突然过去开那扇门,阿聪、阿敏依然鬼头鬼脑并坐原处偷听。这回傅雷可冒火了,梅馥也起不了中和作用。只听得傅雷厉声呵喝,夹杂着梅馥的调解和责怪;一个孩子想是哭了,另一个还想为自己辩白。我们谁也不敢劝一声,只装作不闻不知,坐着扯淡。傅雷回客厅来,脸都气青了。梅馥抱歉地为客人换上热茶,大家又坐了一会儿辞出,不免叹口气:“唉,傅雷就是这样!”

三联版《傅译传记五种》,该书以杨绛怀念傅雷文为代序

脸都气青了,跟小儿竟然如此较真儿。傅雷的这种脾气,连他自己都意识到了,《傅雷家书》中收的第一封信,就是他向儿子道歉的:“孩子,我虐待了你,我永远对不起你,我永远补赎不了这种罪过!……人生做错了一件事,良心就永远不得安宁!”“跟着你痛苦的童年一起过去的,是我不懂做爸爸的艺术的壮年。……孩子,孩子,孩子,我要怎样的拥抱你才能表示我的悔和热爱呢!”

左图:傅聪摄于1953年;右图:傅雷1953年11月摄于寓所前小花园

傅雷的老同学雷垣谈起傅雷,讲的也是他“严格认真,一丝不苟”:

他与我同室寄宿时,免不了争吵,他可以激动得把课本都扔在地上。他常批评我疏懒随便,说我学的是科学,生活上却很不科学。1945年他和周煦良(亦大同校友),主编《新语》半月刊,曾约我翻译一篇关于小提琴制作原理的稿子,我迟迟未能交稿,他当着周煦良的面,毫不客气地训斥了我一顿。下象棋输得不耐烦了,就会掀翻棋盘,掷掉棋子。敌伪时期,他闭门韬晦,与亲友玩“卫生麻将”。他也喜玩桥牌,而桥牌最易引起争论,经不起他一认真,就会不欢而散。1956年,傅聪回国探亲,我请他全家在饭店吃饭,结果傅聪与其母来了,他等候电车几辆都不靠站,三轮车乘机抬价,他一气就独自回家了。他对自己更是严格认真,一丝不苟。正是这种性格,使他无论在学问、译作、书法、以至养花、摄影等方面,都有杰出的成就。

这种火爆的脾气,这样眼睛里糅不得沙子的性格,一定是一个非常难以相处的人吧?而巴金的性格,显得更随和、更宽容。这种感觉,加上当时对于傅雷所知甚浅,使我得出这样的结论:傅雷与巴金之间应当没有什么交往吧?

“有时连打中觉也在梦中推敲字句”

后来,我发现傅雷20世纪50年代初的译作大都是巴金主持的平明出版社出版的,立即意识到先前的印象是不准确的。虽然,在现有的傅雷传记资料中,很少有提到他与巴金的交往,可是,我们还是能从这些译作的出版中,看出两个人的关系不一般。

傅雷在平明出版社出版的译作有:罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》(重译本,1952-1953年出版)、巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》(1949年版)、巴尔扎克《贝姨》(1951年版)、巴尔扎克《邦斯舅舅》(1951年版)、巴尔扎克《夏倍上校》(1954年版)、梅里美《嘉尔曼附高龙巴》(1953年版)……这些都是傅译精品,那也正是傅雷作为翻译家最为成熟和精力最为旺盛的时候,它们能够交给一个创办不久、实力一般的民营小出版社出版,背后一定大有文章。

傅雷的性格,大家都了解,他的眼界之高,对于自己呕心沥血的译作之爱护,也不难想象。1956年,他曾就翻译的稿酬问题致信人民文学出版社:“近年来各出版社对译作酬报,绝大部分是每千字九元。我一向是每千字十一元。既然待遇的不同是根据译作的质量而定的,正如大学里助教与讲师,与副教授、与教授待遇各各不同;同为讲师,同为副教授,同为教授,待遇也还分许多等级:所以我希望把拙译同大多数译作在品质上、在劳动强度与所费的时间上,在艺术成就上,作一公平合理的纯客观的比较;也希望把我译的罗曼·罗兰、巴尔扎克、梅里美、服尔德,等等,和英译、德译、俄译……的各类作家的作品,在品质上、在艺术上作一公平合理的比较,看看是否我的译作与一般的译作,报酬总应该每千字有两元的差别。这是一个‘按劳取酬’的问题。”和巴金一样,傅雷不领国家工资,靠稿酬维生,不过,他也是一位君子,君子言利,争的是尊严和配得上他劳动的报酬。如果多了解一些傅雷做翻译的认真、严谨和付出的艰苦劳动,我们会感到他的要求并不过分。他说:“想译一部喜欢的作品要读到四遍五遍,才能把情节、故事,记得烂熟,分析彻底,人物历历如在目前,隐蔽在字里行间的微言大义也能慢慢咂摸出来。”事实上,他也是这么做的,一部作品的译出,总是殚精竭虑,精益求精:

大半年功夫,时时刻刻想写封信给你谈谈翻译。无奈一本书上了手,简直寝食不安,有时连打中觉也在梦中推敲字句。这种神经质的脾气不但对身体不好,对工作也不好。最近收到来信,正好在我工作结束的当口,所以直到今天才作复。一本La Cousine Bette(《贝姨》)花了七个半月,算是改好誊好,但是还要等法国来信解答一些问题,文字也得作一次最后的润色。大概三十万字,前后总要八个月半。成绩只能说“清顺”二字,文体风格,自己仍是不惬意。

梦中推敲字句,译书对于傅雷好比十月怀胎后的艰苦分娩,稿子交出,看校样时还要“大改特改”:“六月三十日接信,始终未复。今又接二十二日信。这一晌我忙得不可开交。La Cousine Bette(《贝姨》)初版与 Eugénie Grandet(《欧也妮·葛朗台》)重版均在看校样,三天两头都有送来。而且每次校,还看出文字的毛病,大改特改(大概这一次的排字工友是很头疼的)。同时《高老头》重译之后早已誊好,而在重读一遍时又要大改特改:几件工作并在一起,连看旁的书的时间都没有,晚上常常要弄到十二点。此种辛苦与紧张,可说生平仅有。结果仍是未能满意,真叫做‘徒唤奈何’!”傅雷是一个完美主义者,恨不得擦掉每一个“污点”,为此,他甚至有“毁书”之举。“我最后一本《约翰·克利斯朵夫》前天重译完,还得从头(即第四册)再改一遍(预计二月底三月初完工)。此书一共花了一年多功夫。我自己还保存着初译本(全新的)三部,特别精装的一部,我预备除留一部作样本外,其余的一并烧毁。你楼上也存有一部,我也想销毁,但既然送了你,事先还须征求你同意。原译之错,使我不敢再在几个好朋友眼里留这个污点。请来信‘批准’为幸!”付出这样的艰辛翻译出来的作品,傅雷怎么能不爱惜自己的羽毛?由此可见,能够把自己珍惜的译作交给平明社,这是多大的信任啊。

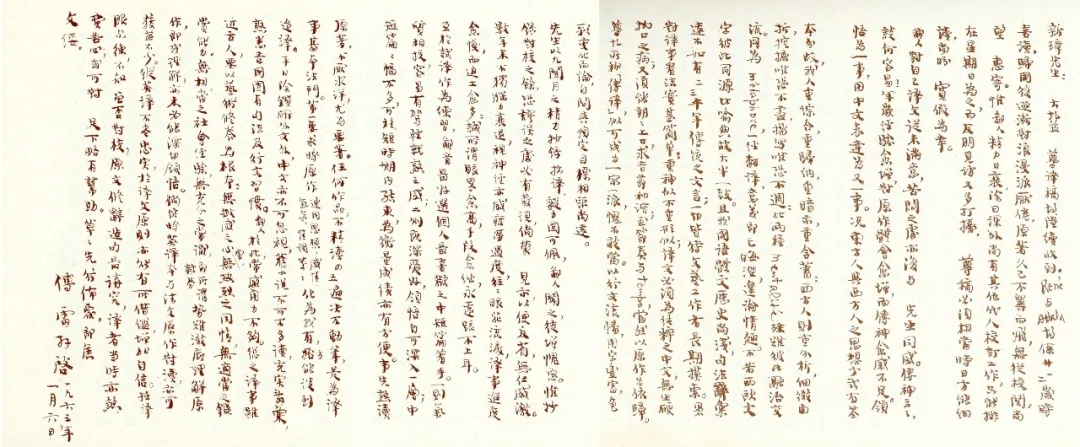

傅雷1963年1月6日致罗新璋谈翻译的信

作者和出版者的关系之外,我还陆续查到傅雷与巴金交往的其他线索。1957年,傅雷曾托巴金给周扬带过亡友、作曲家谭小麟的乐谱和胶带等。“今年春天又托裘复生将此项乐谱晒印蓝图数份,并请沈知白校订。最近请人在沪歌唱其所作三个乐曲,由电台录音后,将胶带与所晒蓝图一份,托巴金带往北京交与周扬同志。希望审查后能作为‘五四以后音乐作品’出版。”倘非可以信赖之人,又怎么能托带东西?1955年年底,在给全国人大和全国政协视察代表的书面意见中,傅雷就“公营出版机构”存在问题提出这样的意见:“公营出版机构宏大,任务繁重,熟练工作人员不够,许多地方还在手工业经营的阶段,致有时反不及少数进步的私营出版社。最显著的是办事迟缓、拖拉,各部门联络不够,甚至完全没有联络;所出图书,以印刷装订而论,倘以其它工业标准测量,‘次货’比重极大;编辑方面的错误屡见迭出,即使经原作者一再提出,原书一再重印,亦未改正(此点巴金先生亦可提供材料)。”括号里特别注明“此点巴金先生亦可提供材料”,说明关于这个问题两个人是有充分交流的。事实上,对于出版、发行工作中的这些问题,巴金也表达过相同意见。1957年,傅雷对出版发行工作再提意见,特别谈到“有定评、有价值的书经常脱销:老舍、茅盾、巴金、赵树理等等的创作都买不到,曹禺过去写的剧本好多种没有重印……”可见,他对巴金作品销售情况的关注……凡此种种,都可证明,在现在公布的史料和文献之外,傅雷和巴金二人存在大量不为我们所知的交往。

从巴金这一方面讲,平明出版社是他和几个朋友共同主持的,它不仅是一个私营出版社,而且还带有很强烈的同人性质,看看在平明出版社出书人的名单就明白,一部分是平明出版社的编辑,另外一部分是出版社的股东,还有一部分是朋友,或者朋友的朋友,总之,大家都是一个圈子里面的人。傅雷在这里出书,即便不是这个朋友圈里的人,也是与之十分亲近的。尽管巴金在傅雷生前身后提到他并不多,我的判断是,这两个人,就像巴金与林风眠一样,又是君子之交。在现存的巴金日记中,曾提过两个人互赠著译。巴金1963年1月15日日记:“收到魏老赠所著《编余丛谈》、傅雷寄赠所译《搅水女人》各一册。”那是傅雷“右派”摘帽后出版的书,礼尚往来,巴金回赠前一年刚刚出版的他的一卷文集。1月19日,巴金日记记道:“寄赠傅雷《文集》十四卷平装一册。”傅雷去世后,他的儿子继续给巴金寄书。1978年8月2日,巴金日记记道:“傅敏寄赠傅雷译书二册。”8月4日,巴金日记有“复傅敏信”的记录。当月24日,还有“傅敏来信”的记录,9月13日,巴金复信……这里的“傅雷译书二册”当为译著《高老头》和《欧也妮·葛朗台》。1978年5月,国家出版局为解决书荒,调集出版力量集中重印了35种中外文学名著,包括“五四”以来现代文学作品10种,中国古典文学作品9种,还有外国文学作品16种,其中有《悲惨世界》《安娜·卡列尼娜》《牛虻》《一千零一夜》,契诃夫、莫泊桑、莎士比亚、易卜生等作家作品选集等,还有上述两种傅译。在1978年9月,傅雷的名字还间接地出现在巴金的日记中:“柯灵来,我和济生同他谈了好久。看了他写的悼念傅雷的文章。”也就是说,柯灵那篇《怀傅雷》,巴金是事先看过的。

巴金主持的平明出版社社标

巴金在与友人的通信中,也谈到过傅雷。尤为引人注意的是在1973年,傅雷还未平反,巴金也是戴罪之身,巴金却肯定了傅雷的译文:“巴尔扎克的小说,中文译本我过去很少买(我倒有法文《人间喜剧》全部)。……傅雷的译本比别人译的好得多,据说还有一两种他的译稿,最近有可能出书,不知是真是假。”后来,在与四川主持出版社工作的侄子通信时,同为出版人的巴金表扬了《傅雷译文集》的装帧设计:“看到出版社寄来的样书,封面还不错,但小林她们都说不如《海上劳工》。我认为安徽出版的《傅雷译文集》封面和装帧都很好,你们不妨向安徽学习。”

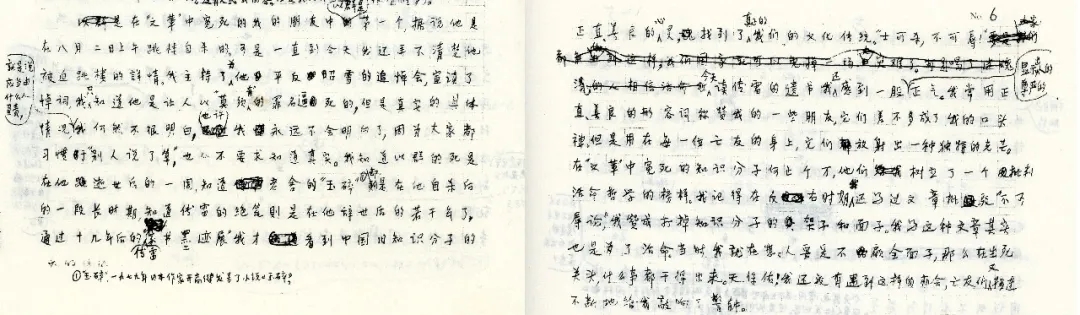

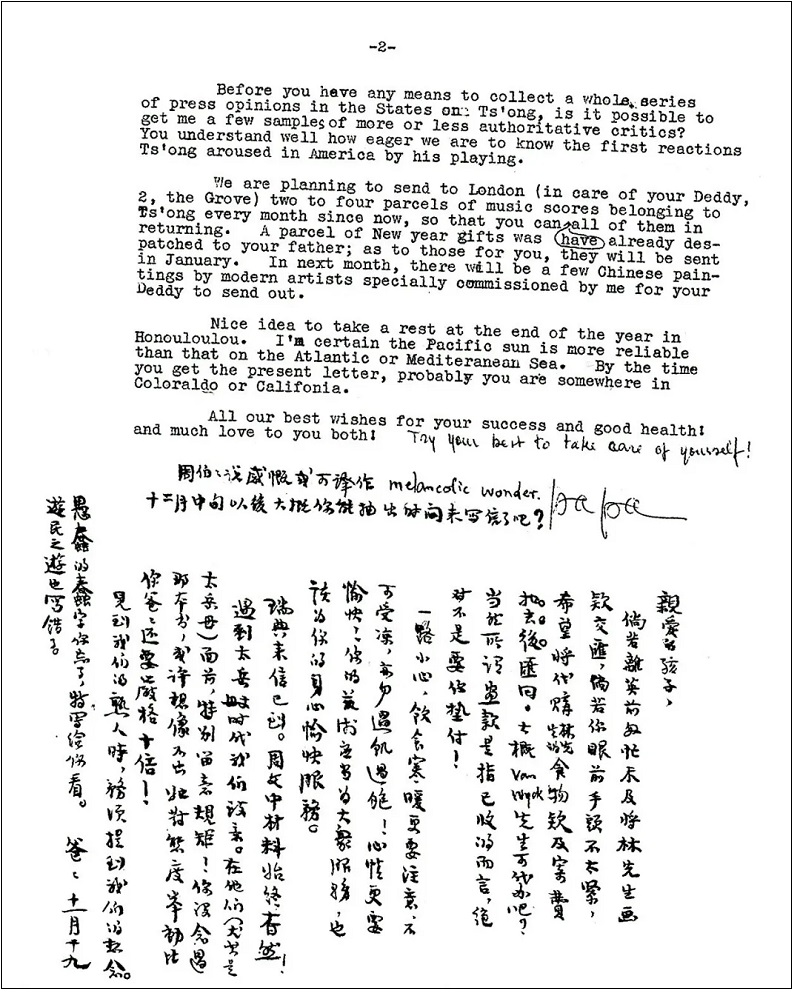

经历过特殊岁月之后,巴金晚年在《随想录》中高度评价了傅雷的言行。《随想录》第一四六篇《二十年前》中几次提到傅雷。巴金说:“我找到的回答是:倘使大家都未喝过迷魂汤,我们可以免掉一场空前的大灾难;倘使只有少数几个人‘清醒’,我可能像叶以群、老舍、傅雷那样走向悲剧的死亡。在‘文革’受害者中间我只提到三位亡友的名字,因为他们是在这次所谓‘革命’中最先为他们所爱的社会交出生命的人。但是他们每一个都留下不少的作品,让子孙后代懂得怎样爱我们的国家和我们的人民。”在这里,巴金称“傅雷”为他的一位“亡友”,在他们那一辈人中,不会轻率地称别人为“朋友”的,有此称呼,说明他们交谊匪浅,只是我们所知不多。接下来,巴金表达了对傅雷的怀念和敬意:“我知道以群的死是在他逝世后的一周,知道老舍的‘玉碎’却是在他自杀后的一段长时期,知道傅雷的绝笔则是在他辞世后的若干年了。通过十几年后的‘傅雷家书墨迹展’,我才看到中国知识分子的正直、善良的心灵,找到了真正的我们的文化传统。‘士可杀,不可辱!’今天读傅雷的遗书我还感到一股显示出人的尊严的正气。我常用正直、善良的形容词称赞我的一些朋友,它们差不多成了我的口头禅,但是用在每一位亡友的身上,它们放射出一种独特的光芒。”

巴金《二十年前》一文手迹,文章表达了对傅雷的敬意和怀念

“有小儿参加演奏钢琴协奏曲”

在巴金1979年10月22日的日记中,我还注意到另外一条线索:“文化局严永来来访,送还彭总信一件(还有傅雷、高植、功叙信各一)。”这是退还“文革”时期抄家的资料,巴金与傅雷有通信,这让我们勾勒他们的交往就有了细节。后来,我看到巴金捐赠给中国现代文学馆的三封傅雷的信,又在巴金故居查到另外一封信,虽然仅仅片言只语,但是,巴金与傅雷交往的更为具体的内容浮出水面。

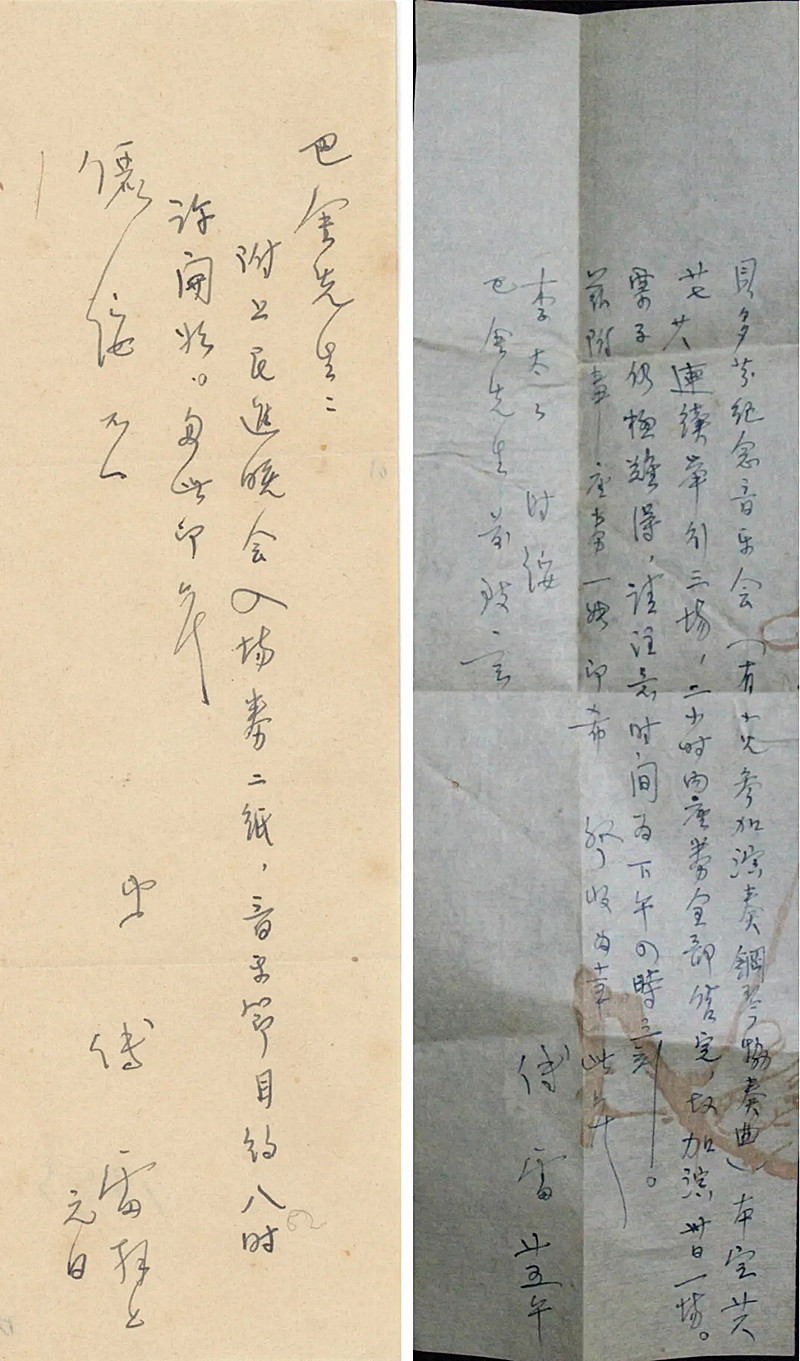

其中有两封短简,是傅雷给巴金送音乐会的票子:

巴金先生:

附上民进晚会入场券二纸,音乐节目约八时许开始。匆此即候

俪绥不一

弟傅雷 拜上

元日(1953年1月1日)

贝多芬纪念音乐会(有小儿参加演奏钢琴协奏曲)本定廿六、廿七、廿八连续举行三场,二小时内座券全部售完,故加演卅日一场。票子仍极难得,请注意时间为下午四时三刻。

兹附奉座券一张 即希 察收为幸

此候

李太太 时绥

巴金先生前致言

傅雷

廿五午(1953年3月25日)

左图:1953年1月1日,傅雷致巴金信;右图:1953年3月25日,傅雷致巴金信

巴金听音乐,或许是受三哥李尧林的熏染。抗战期间,具体说是1939年2月下旬,巴金从桂林回到上海。当年8月,三哥尧林从天津来到上海,兄弟重聚,同住在霞飞坊59号。巴金在那里写作小说《秋》,三哥翻译冈察洛夫的《悬崖》,直到1940年7月巴金离开上海,这段时间,兄弟俩的业余时间以看电影、听音乐会和逛旧书店为消遣。巴金回忆:“我同他一块儿在上海过了十个月,仿佛回到了几十年前在南京的日子,我还没有结婚,萧珊在昆明念书,他仍是孤零零一个人。一个星期里我们总要一起去三四次电影院,也从不放过工部局乐队星期日的演奏会。我们也喜欢同逛旧书店。”三哥去世后,巴金还保存着几百张三哥留下的音乐唱片,后来都捐赠给成都慧园。

儿子傅聪学习音乐,傅雷因此与音乐界有着广泛的交往,送票给巴金,让朋友来欣赏儿子的演奏,对傅雷来说,一定是一件很高兴的事情。傅聪是傅雷另一件精彩的作品,《傅雷家书》中,从艺术的修养,生活的细节,到与人交往、夫妻相处、个人理财,傅雷无不细心叮嘱,循循善诱,这位严厉的父亲的舔犊之情也感动了万千读者。傅雷对儿子的教育倾尽心力,在他的全集中,有三份《乐曲说明》,分别为傅雷于1956年春为上海电台播送傅聪演奏唱片、1956年9月傅聪与上海乐团合作演出莫扎特三首钢琴协奏会、1956年9月21日傅聪钢琴独奏会所写的乐曲说明。父亲躬身为儿子的演奏写说明文字,对于一代大家傅雷来说,真是甘作孺子牛。1953年,他说:“加以聪儿学琴也要我花很多心,排节目,找参考材料,对interpretation提意见(他一九五三年一共出场十四次)。”上面第二封信,就是有关1953年傅聪的一场演出,信中提到的贝多芬纪念音乐会,据上海交响乐团编委会编《上海交响乐团140年》中记载:1952年是贝多芬逝世125周年,苏联和民主德国都举办了纪念音乐会。受此启发,在1953年3月26日至30日,上海交响乐团举办了五场贝多芬纪念音乐会,包括四场交响音乐会和一场室内乐,曲目包括第五、第七交响曲和第一、第五钢琴协奏曲等,独奏者为傅聪和沈枚,均由黄贻钧指挥。演出引起巨大反响,乐团遂于4月10日至12日加演三场,仍是一票难求……这是初出茅庐的傅聪。

傅雷1961年11月19日致傅聪夫妇信

1955年2月22日至3月22日,傅聪在波兰参加第五届国际肖邦钢琴比赛,获第三名和演奏《玛祖卡》最优奖,消息传到国内,引起巨大轰动。1956年秋,傅聪回国,9月21日举办傅聪独奏音乐会,27-29日傅聪与上海乐团合作又举办三场莫扎特作品音乐会,这是名声大振的傅聪。为此,傅雷还发表过两篇文章。一篇是1956年10月18日-21日《文汇报》上发表的《与傅聪谈音乐》,儿子出名了,傅雷在小心翼翼地维护儿子的公众形象,儿子没有时间或耐心写的文章,做父亲便设计了这样的“对谈”,替儿子营造一个良好的公众形象,这真是用心良苦。另外一篇是1957年第8期《新观察》杂志上发表的《傅聪的成长》(写于1956年11月19日),是从一个家长的角度来跟公众分享孩子成长和培养的经验。傅雷详细地叙述了孩子从小到大成长的每一个阶段,重要的经历,别人的评价都谈到了,最后他总结:

我在本文开始时已经说过,我的教育不是没有缺点的,尤其所用的方式过于严厉,过于偏急;因为我强调工作纪律与生活纪律,傅聪的童年时代与少年时代,远不如一般青少年的轻松快乐,无忧无虑。虽然如此,傅聪目前的生活方式仍不免散漫。他的这点缺陷,当然还有不少别的,都证明我的教育并没完全成功。可是有一个基本原则,我始终觉得并不错误,就是:做人第一,其次才是做艺术家,再其次才是做音乐家,最后才是做钢琴家。(我说“做人”是广义的:私德、公德,都包括在内;主要对集体负责,对国家、对人民负责。)”

文章发表时,还删了几段,对教育孩子都是金玉良言,不妨抄录在这里:

第一,把人格教育看作主要,把知识与技术的传授看作次要。童年时代与少年时代的教育重点,应当在伦理与道德方面,不能允许任何一桩生活琐事违反理性和最广义的做人之道;一切都以明辨是非,坚持真理,拥护正义,爱憎分明,守公德,守纪律,诚实不欺,质朴无华,勤劳耐苦为原则。

第二,把艺术教育只当作全面教育的一部分。让孩子学艺术,并不一定要他成为艺术家。尽管傅聪很早学钢琴,我却始终准备他更弦易辙,按照发展情况而随时改行的。

第三,即以音乐教育而论,也决不能仅仅培养音乐门,正如学画的不能单注意绘画,学雕塑学戏剧的,不能只注意雕塑与戏剧一样,需要以全面的文学艺术修养为基础。

难怪有此“杰作”,这里有傅雷多少苦心啊,包括请朋友看儿子的演奏。我不清楚,同在上海生活时,巴金与傅聪是否熟悉,傅聪是晚辈,也许他们没有什么单独来往。然而,傅聪到了国外,他们居然有一次邂逅。这个信息是从傅雷给儿子的信中透露出来的:“我们常常想写信给你,只愁没有材料,因而搁笔;你材料很多,却不大告诉我们。譬如从海边回来,在华沙好像就耽搁了四五天,那个时期内你作了些什么?在华沙遇到什么人?你出国途中,在莫斯科遇到巴金先生;他在八月中旬回到上海,当天就打电话来告诉我;而你却从来没提及。当然,那一段时间你是忙得不得了,无暇作那些回想。”1954年7月13日至8月4日,巴金在莫斯科出席纪念契诃夫逝世五十周年的纪念活动,21日起去雅尔塔等地访问。莫斯科相见,应当是在7月中旬那一周。巴金回国后,立即给傅雷打了电话,可以看出他们当时交往的密切。傅雷给儿子的信,也能看出他对孩子的那颗心,他盼着孩子能把一切的生活细节都告诉他。

傅聪呢,那是飞出笼子的鸟儿,正全身心地高飞,他觉得父母这样真是婆婆妈妈的,再加上又忙,越发顾不上父母的心意。我甚至发现,在多年后,傅聪已是六七十岁的人了,与别人谈起父亲信中教他接人待物、理财管家等等,他还是不理解:“这些我是嫌他烦的,这些我从来没有好好看过,我喜欢的是爸爸讲艺术讲人生。”

唉,可怜天下父母心。

“算是替中国出版界开开风气”

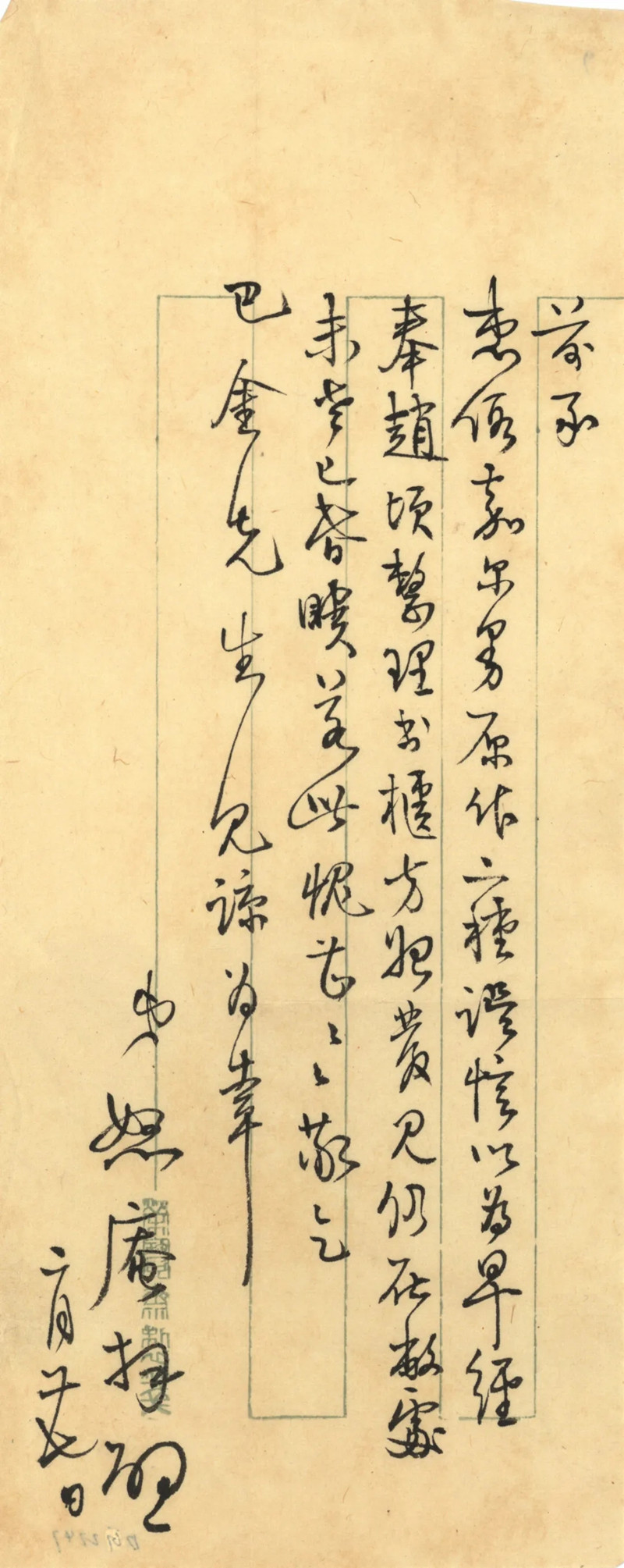

罗曼·罗兰、巴尔扎克翻译多了,傅雷想换换口味,他在给朋友的信上说:“以后想先译两本梅里美的(《嘉尔曼》与《高龙巴》)换换口味,再回到巴尔扎克。”对他要译的梅里美的这两部小说,傅雷谈过看法,还保留了钱锺书对于别人译本的看法:“梅里美的《高龙巴》,我即认为远不及《嘉尔曼》,太像侦探小说,plot太巧,穿插的罗曼史也cheap。不知你读后有无此种感觉?叶君健译《嘉尔曼》,据锺书来信说:‘叶译句法必须生铁打成之肺将打气筒灌满臭气,或可一口气念一句耳。’”大约正是对于原有译本的不满意,傅雷才再译一个本子。《嘉尔曼附高龙巴》,平明出版社1953年9月初版,印数为一万册。傅雷翻译用的底本(或参考本)借自巴金,于是便有了傅雷这封还书帖:

前承

惠假《嘉尔曼》原作二种,谬以为早经奉赵,顷整理书柜,方始发见仍在敝处。未老已昏愦若此,愧甚愧甚。敬乞

巴金先生 见谅为幸

弟怒庵拜启

二月二十七日

1954年2月27日傅雷致巴金信

梅里美,傅雷译作“梅里曼”。对这个译法,巴金在给妻子的信里表示过不同的看法:“这两天在这里看了好些书,采臣寄来的书大半都看过了。梅里美的东西不错。傅雷译文还可以,但把作者姓名译作梅里曼,我颇不赞成,因为嘉尔‘曼’和梅里‘曼’在原文是两个不同的拼音。‘育才’照原来的音应该是‘何塞’。”“颇不赞成”,然而印在书上的依旧是“梅里曼”,说明平明社和巴金不以己见为尺度,尊重傅雷。

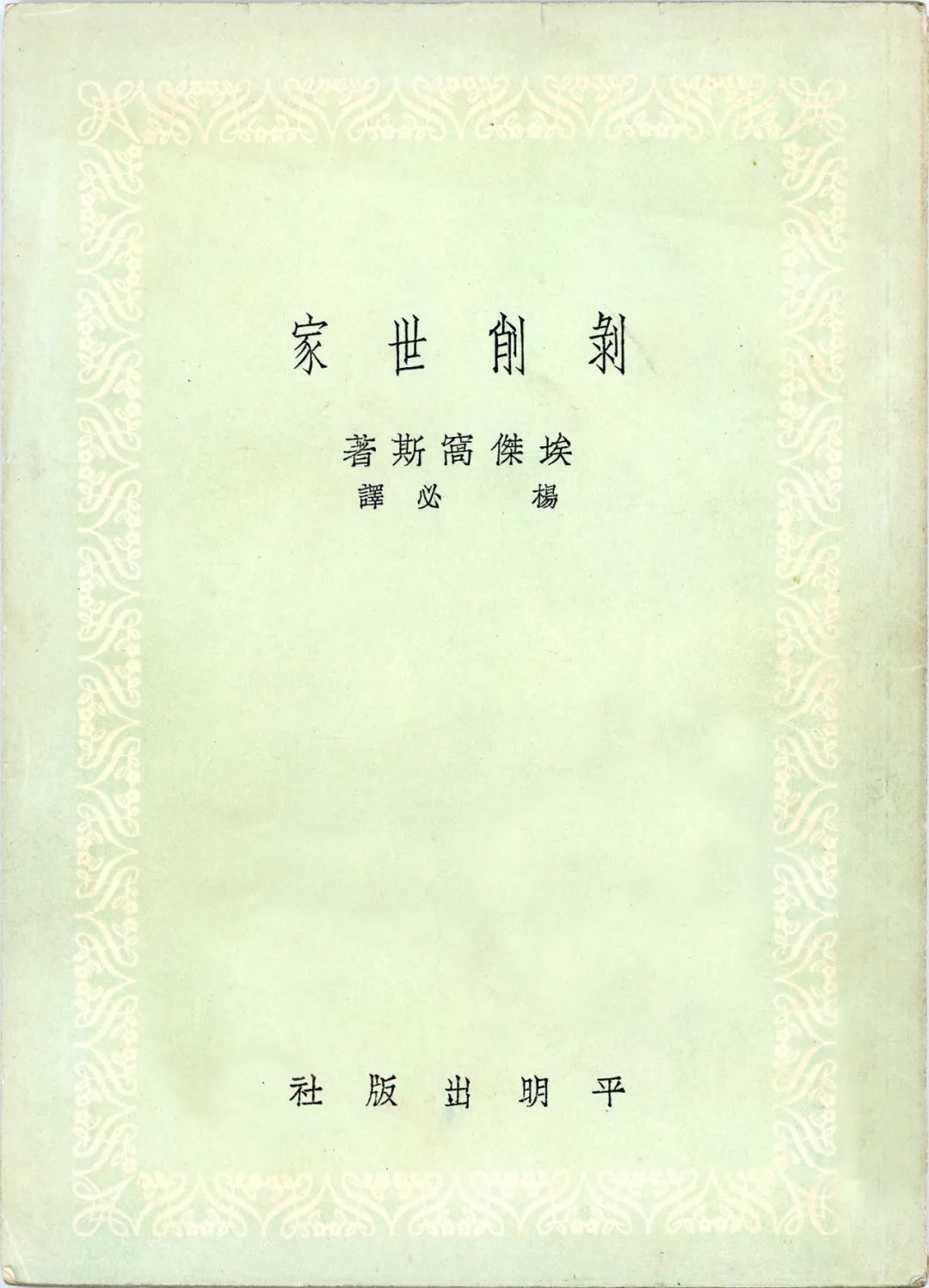

傅译《嘉尔曼附高龙巴》封面及版权页

傅雷与巴金主持的平明出版社的合作是比较愉快的,这基于作为文化人的巴金对文人个性、习惯的尊重,他放手让傅雷按照自己的标准、个性去译书和处理稿件,从排版、校对到装帧设计,作者都享有极大的权力和自由。这一点,傅雷跟朋友们提起甚至不无得意,他说是“为所欲为”:“问题到了我的‘行内’,自不免指手画脚,吹毛求疵。好在我老脾气你全知道,决不嗔怪我故意挑眼儿。——在这方面我是国内最严格的作译者。一本书从发排到封面设计到封面颜色,无不由我亲自决定。五四年以前大部分书均由巴金办的‘平明’出版,我可为所欲为。后来并入人民文学出版社,就鞭长莫及,只好对自己的书睁一只眼闭一只眼了。”傅雷说,他在装帧、版式乃至书的校对上的讲究,“我是国内最严格的作译者”,此言不虚。他有一封信中谈到工作状况:“这一年来从头至尾只零零星星有点儿休息,工作之忙之紧张,可说平生未有。……除重译《约翰·克利斯朵夫》外,同时做校对工作,而校对时又须改文章,挑旧字(不光是坏字。故印刷所被我搞得头疼之极!),初二三四校,连梅馥也跟着做书记生,常常整个星期日都没歇。这一下我需要透一口气了。但第三四册的校对工作仍须继续。至此为止,每部稿子,从发排到装订,没有一件事不是我亲自经手的。印封面时(封面的设计当然归我负责)还得跑印刷所看颜色,一忽儿嫌太深,一忽儿嫌太浅,同工友们商量。”

平明社,同在一城,相互来往的工作情况,没有留下太多文字材料,等傅雷的书转到人民文学出版社(简称“人文社”)出时,因处两地,倒是留下不少工作信件。傅雷的“最严格”从这些文字中清晰可见,而且傅雷无形中将人文社与平明社对比起来,以平明社为标准要求人文社。将译本移到人文社出,一是平明社即将面临公私合营,行将不存;二是时任人文社副社长兼副总编的楼适夷是傅雷的老友,屡屡邀约。“巴尔扎克几部都移给‘人文’去了,因楼适夷在那边当副社长兼副总编辑,跟我说了二年多了,不好意思推却故人情意。”三是傅雷没有直接说,人文社是国营社,平明是私人社,当时的文学出版正逐步纳入整体规划,在以公有制为主体的国家中,私营社给国营社让路责无旁贷,巴金和傅雷都不好多说什么。

移到人文社中,傅雷降低要求但是也力争自己的权利,关于校对,他致信出版社强调:

二、校样本人需看初校二校两遍(过去前后四校均由本人亲自,今在北京排,为节省时间起计,减为二遍),但有数点声明:

甲、本人每次校对,文字均有修改,虽然不多,但是一定有。因文章多看一次,必然多少会找出毛病来。

乙、版式的整齐美观,本人十余年来无时不加注意,故初二校样上常有统行情形批出,务请谅解。

在版式美观上,他始终坚持:

兹为服尔德《查第格》及巴尔扎克《于絮尔·弥罗埃》二稿事奉渎。自胜利以后,所有书稿前后校对,均亲自负责对底,因(一)对于出版格式,可随时批改,力求美观,合理;(二)对内容文字,多看一遍,即可多发现毛病,多修改一次。故一九五三年十月,适夷兄来沪商谈为将由平明转移人文,并约定以后专为人文翻译时,弟即提出均在上海发排,以便亲自照顾,免京沪间寄递校样,耽误时日。

至于弟坚持要各章节另起一面的理由,是因为古典名著不能与通俗文艺同样看待;《查第格》全书不到一八〇面,薄薄的本,很像小册子,不能单从节省纸张着眼。《于絮尔·弥罗埃》也要每章另起一面,是因为巴尔扎克的作品都很复杂,有时还相当沉闷,每章另起一面可使读者精神上松动些。

总的来说,我处理任何事情,都顾到各个方面。校样从头至尾要亲自看,为的是求文字更少毛病,也为的是求书版形式更合理美观,要在上海排,为的是求手续简便,节省时间,也免除与排字房的隔膜。

他甚至为书名中的书法题词中,改用繁体字和简化字,而与出版社争辩:“在此全国上下提倡百花齐放之际,不知贵社能否考虑封面手写字体可由书写者自由,一方面为我国留此一朵‘花’,一方面也不必再在此时此刻立下清规戒律。”

傅雷的这种认真、细致,有时候未必得到出版社及时呼应,对此他只有焦急地一遍遍写信强调、呼吁,也有伤心地慨叹。“巴尔扎克各书移转人文后,先出精装本;但北京印刷条件甚差,公家办事亦欠周到,故样本寄到上海,本本皆有污迹,或装订,或印刷上的毛病。”“‘人文’新印的巴尔扎克精装本,已有三部寄来,可怜得很,印刷与装订都糟透,社内办事又外行,寄书只用一张牛皮纸,到上海,没有一本书脊不是上下端碰伤了的。封面格式也乱来,早替他们安排好了,他们都莫名其妙。插图铜板还是我在上海监督,做好了寄去的;否则更不像样了。”

傅雷对于精装本的质量有着自己的要求,“五四年十一月所印前五种巴尔扎克的精装本,成绩反不及平装本。”他不厌其烦地指出毛病,确定标准,等于是手把手在教出版社怎么印书:“精装书外面加的彩色包皮纸,折进书里的一段纸往往太狭,拿在手里容易脱出,不久就破碎。原来是为了节约纸张,但到读者手里用了几天就破碎,岂不因小节约而造成大浪费?这也是我说的‘只打小算盘,忘了大算盘’的一例。光从降低成本着想而不替读者用的时间长短着想,就是我说的‘只顾眼前’的一例,而且是极端片面的。真要节约,就干脆取消那张彩色包皮纸!”从文字中,能够看出他的焦虑乃至恼火:

(二)即使是布面精装,如适夷兄译的《高尔基选集》:甲、封面凹凸不平;乙、胶水污点不少;丙、烫金有缺笔,或一字之内部分笔划发黑;丁、书角也有瘪皱情事。总结起来,仍是浪费。以国内现有技术水平,并非精装本不能做得更好;但在现行制度之下及装订人才极度分散的现状之下,的确是不容易做好的。一九五三年平明出《约翰·克利斯朵夫》精装本,我与出版社都集中精力,才有那么一点儿成绩,虽距世界水平尚远,但到了国内水平(以技术及材料而论)是无可否认的事实。如今在大机关里头,像那样细致的工作在短时期内恐怕没有希望办到。——装订也是一门高度的工艺美术,只能由一二人从头至尾抓紧了做才作得好。

显而易见,限于条件,平明社的精装本也很难做到尽善尽美,但是,平明社的工作作风却给傅雷留下深刻印象,以致他对人文社的领导说:“将来倘重印《约翰·克利斯朵夫》而印精装本的话,希望注意一点:就是在工商业社会主义改造以后,我们国营的出版社成绩,决不能低于几年以前的私营出版社。这是有关原则性的问题,务盼赐予注意为幸。”他对重印《约翰·克利斯朵夫》直接提出硬性要求,第一条就是要保留平明社印本的“旧样式”:“封面装帧、题字、排印字体、书脊题字式样、各册颜色,希望全部维持原样,只改动出版社名称一项理由:倘没有充分理由肯定旧样式不美观,即无改头换面之必要;同时也可节约人力物力。”他甚至放出狠话,倘若达不到要求,宁可不印精装本,“希望郑重考虑承装工厂的技术水平;希望不要花了钱得不到效果,我们更不能忘了原来是私营出版社做过的工作,国营机构不能做得比他们差。倘无适当技术水平的装订,宁可不印精装本,以求节约。”

傅雷的要求处处以平明社的书和做法为标准,由此返观,可以想象,他和巴金的合作之默契和满意度。至于他一再提到的“一九五三年平明出《约翰·克利斯朵夫》精装本,我与出版社都集中精力,才有那么一点儿成绩,虽距世界水平尚远,但到了国内水平(以技术及材料而论)是无可否认的事实”,的确,这套书的印装在今天看来也是难得的精品。四大卷,开本近乎方型,书封有外函套,封面简洁、经典。在普通本之外,平明社还有给作者加印特装本的传统,让作者送人,也体现书的尊贵。黄裳、穆旦、萧珊的书,都见过这种特装本。傅雷在另外的信中称这算是开风气之举:“又《约翰·克利斯朵夫》,北京有指示要上海印精装本二千部,平明自己另外加印了一百本圣经纸本的,算是替中国出版界开开风气。但成绩因条件限制,不能完全合乎理想。”我在1955年12月编印的《平明出版社图书目录》中看到:《约翰·克利斯朵夫》(重译本)有四卷本的书籍纸精装本,定价是12.50元;另有上下两册的字典纸精装本,定价是16元。这种两卷本的字典纸精装本,我未见过,大概就是傅雷所说的“平明自己另外加印了一百本圣经纸本的”。

平明版《约翰·克利斯朵夫》1953年9月版书籍纸精装本,该本印2900部,另有100部字典纸精装本

文人爱书,傅雷很珍惜这样的印本,在给儿子的信中也曾叮嘱:“新出的巴尔扎克,收到后来信提一笔——这是特印非卖本,勿随便借出去,搞丢了!”“特印非卖本”这并不是多么难以做到的事情,然而,在计划经济中,国营大社怎么会有这种例外,反倒是私营出版社有这种灵活性。还有一层不能忽视,巴金本身就是一个文人,他懂文人的情趣和需要。

“要是没有这一点骨气,我们怎么对得起我们的祖宗”

平明出版社在成立之初,延续当年文化生活出版社“译文丛书”的路子,编辑“文学译林”丛书,意在推出翻译精品,傅雷是第一批受邀加入的作者,他一直关注平明社的这套丛书。“西禾谈及巴金新组一书店(已与文化生活分家),想专出一套最讲究的文艺翻译,由西禾与他二人合编,说是决不马虎,迄今只收了杨绛一本译稿,听说好得很。此外又来问我要稿,也许新译的巴尔扎克会给他们。此外他们还想不出别人。不知悌芬有意半玩儿半工作的试试吗?但书店方面颇注重原作的文艺价值要有世界性与永久性。你不妨与他谈谈,让他想想自己最喜欢的作品有些什么,可以来信商量。巴金的条件,仍是百分之十五的版税,他是反对新办法的。”“《贝姨》那个丛书(叫做文学译林),巴金与西禾非常重视,迄今只收我跟杨绛二人的。健吾再三要挤入这个丛书(他还是“平明”股东呢),都给他们推三阻四,弄到别种名义的丛书中去了。西禾眼力是有的,可惜他那种畏首畏尾的脾气,自己搞不出一些东西来。做事也全无魄力,缺少干练,倒是我竭力想推你跟杨必二人。”这两封信透露出这样的信息:文学译林,由巴金和陈西禾合编;第一批稿件中只有杨绛译《小癞子》(1951年4月初版,印3000册)和傅雷译《贝姨》(1951年8月初版,印2500册),后来陆续增加的是傅译巴尔扎克诸书以及《约翰·克利斯朵夫》等。傅雷特别强调巴金他们收稿之“严”“颇注重原作的文艺价值要有世界性与永久性”。严格、标准、眼光,巴金的出版社的这些品格都是傅雷看重的,这也是傅雷与巴金两个人作为朋友最重要的精神联系点。两个人的性格虽然大不相同,但是他们都是认真的人,都是切实做事的人,都是心怀理想的人。

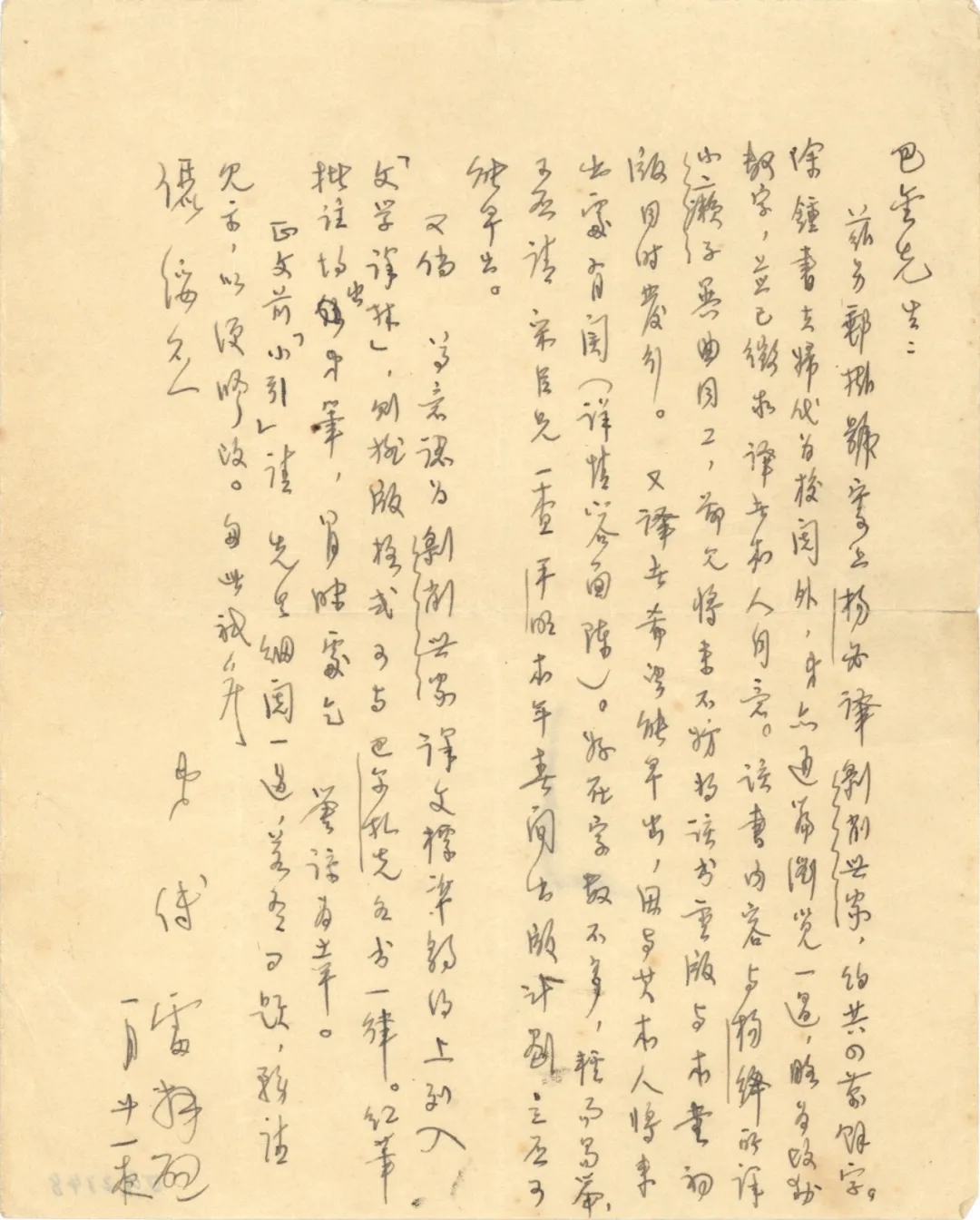

傅雷还是一个热心人,他鼓励人译书,也为平明社这套丛书拉稿。1953年1月给巴金的这封信,就是介绍杨必译稿的:

巴金先生:

兹另邮挂号寄上杨必译《剥削世家》,约共四万余字。除锺书夫妇代为校阅外,弟亦通篇浏览一过,略为改动数字,并已征求译者本人同意。该书内容与杨绛所译《小癞子》异曲同工,鄙见将来不妨将该书重版与本书初版同时发行。又译者希望能早出,因与其本人将来出处有关(详情容面陈)。好在字数不多,轻而易举,可否请采臣兄一查平明本年春间出版计划是否可能早出。

又倘尊意认为《剥削世家》译文标准够得上列入“文学译林”,则排版格式可与巴尔扎克各书一律。红笔批注均出弟笔,冒昧处乞鉴谅为幸。

正文“小引”请先生细阅一过,若有问题,务请见示,以便修改。勿此祗候

俪绥不一

弟 傅雷拜启

二十一夜

1953年1月21日傅雷致巴金

杨必(1922—1968)是杨绛的妹妹,在她们家姐妹中行八,后曾在复旦大学外文系任教。傅雷曾请她教过傅聪英文,很赏识她的才华,在傅雷和钱锺书夫妇的鼓励下,她开始涉足文学翻译,信中提到的《剥削世家》是一部小书,她后来还译过萨克雷的那部大书《名利场》,很受推重。虽说初涉译坛,杨必的“师傅”却非同一般:姐夫钱锺书、姐姐杨绛“代为校阅”,一代译宗傅雷“通篇浏览一过”,《剥削世家》译文质量大有保证,傅雷给出的判断是“译文标准够得上列入‘文学译林’”。他甚至用红笔把排版格式都在原稿上批注出来了,如此推重和为其尽心,令人叹服。傅雷还向巴金提出一个要求:“又译者希望能早出,因与其本人将来出处有关(详情容面陈)。”共和国初立,百废待兴,私营出版社(排字房、印刷所)的排书能力很低。这一点,傅雷在1951年给宋奇的信中谈到过,《约翰·克利斯朵夫》篇幅太大,私人出版社资力和能力都有限,他暂时不转到平明社。我在平明社1952年9月初版、1953年2月再版的《约翰·克利斯朵夫》的最后一页还看到一则声明,也谈到工厂繁忙,排印不及:“本书第二册原定于一九五二年十一月出版,因排印工厂工作繁忙,致脱期甚久,劳读者悬望,甚为抱歉。第三第四两册决定于本年六月份同时印出,特此预告。”按照傅雷“一手包办”的说法,我怀疑这则声明出自他之手。可是,在这种情况下,巴金完全按照傅雷的要求以尽快的速度出书。《剥削世家》,平明社1953年5月初版,印5000册,也就是说在傅雷把稿子寄给巴金之后三个多月就印出了。该书在当年8月再版,增印3500册;1954年1月第三版,增印4500册,总印数达13000册,看来挺受欢迎。

杨绛在回忆杨必的文章中说:“傅雷曾请杨必教傅聪英文。傅雷鼓励她翻译。阿必就写信请教默存指导她翻一本比较短而容易翻的书,试试笔。默存尽老师之责,为她找了玛丽亚·埃杰窝斯的一本小说。建议她译为《剥削世家》。阿必很快译完,也很快就出版了。傅雷以翻译家的经验,劝杨必不要翻名家小说,该翻译大作家的名著。阿必又求教老师。默存想到了萨克雷名著的旧译本不够理想,建议她重译,题目改为《名利场》。阿必欣然准备翻译这部名作,随即和人民文学出版社订下合同。”杨绛补充的信息是,《剥削世家》《名利场》都是钱锺书帮忙选定的书目并且确定了书名。傅雷在给宋奇的信中补充的信息是,这书初译稿,钱锺书不满意,杨必重译了一稿:

信到前一天,阿敏报告,说新华书店还有一本《小癞子》,接信后立刻叫他去买,不料已经卖出了。此书在一九五一年出版后三个月内售罄,迄未再版。最近杨必译的一本Maria Edgeworth;Castle Rackrent(译名《剥削世家》是锺书定的)由我交给平明,性质与《小癞子》相仿,为自叙体小说。分量也只有四万余字。我已和巴金谈妥,此书初版时将《小癞子》重印。届时必当寄奉。平明初办时,巴金约西禾合编一个丛书,叫做“文学译林”条件很严。至今只收了杨绛姊妹各一本,余下的是我的巴尔扎克与《约翰·克利斯朵夫》。健吾老早想挤进去(他还是平明股东之一),也被婉拒了。前年我鼓励你译书,即为此丛书。杨必译的《剥削世家》初稿被锺书夫妇评为不忠实,太自由,故从头再译了一遍,又经他们夫妇校阅,最后我又把译文略为润色。现在成绩不下于《小癞子》。杨必现在由我鼓励,正动手萨克雷的Vanity Fair,仍由我不时看看译稿,提提意见。杨必文笔很活,但翻译究竟是另外一套功夫,也得替她搞点才行。

杨必译《剥削世家》

杨绛的《小癞子》初版印3000册,两年后已经一册难求了。在傅雷的建议下,平明社重新排版重印,于1953年10月出了重排一版,印4000册;1954年5月又印重排第二版,增印2000册。傅雷对杨氏姐妹的译笔很是推崇,也曾感叹自己的文字“太死板”,不如杨氏姐妹那么灵活:“这几日开始看服尔德的作品,他的故事性不强,全靠文章内若有若无的讽喻。我看了真是栗栗危惧,觉得没能力表达出来。那种风格最好要必姨、钱伯母那一套。我的文字太死板太‘实’,不够俏皮,不够轻灵。”傅雷曾对杨绛说过“我的称赞是不容易的”。看来他是真心喜欢杨氏姐妹的译文。

杨必之外,傅雷还动员宋奇(宋琪)译书:

只要你认为好就不必问读者,巴金他们这一个丛书,根本即是以“不问读者”为原则的。要顾到这点,恐怕Jane Austen的小说也不会有多少读者。我个人是认为Austen的作品太偏重家常琐屑,对国内读者也不一定有什么益处。以我们对art的眼光来说,也不一定如何了不起。西禾我这两天约他谈,还想当面与巴金一谈。因西禾此人不能负什么责任。

傅雷屡次提到“文学译林”丛书,乃是他极为欣赏巴金办出版社这种“不问读者”的原则,其实是为了文学、出版、文化的积累不计名利的气魄。朋友有各式各样,有的朋友,可能不在于世俗生活中来往多少,但是他们在精神上是相通的,我认为傅雷和巴金的友情就属于这一类。

遗憾的是,平明出版社只在出版史上存留了短短的五六年,傅雷在给儿子的信中也提到了它的结束,虽未置一词,但我隐约能读出几分惋惜:“平明出版社年底归并公家,与‘新文艺’合。我的《约翰·克利斯朵夫》与《嘉尔曼》则移交‘人文’,楼伯伯来信,说钱伯母,必姨的两本小书也要向平明讨过去。”

俱往矣,距离此信六十年后的2014年,在傅雷夫妇忌日(9月3日)的前一夜,外面下着大雨,我在武康路巴金故居中整理资料,突然发现一个印着黑字的信封,打开看,里面是“举行傅雷先生骨灰安放仪式通告”,里面,还夹了一张代办花圈的通知。通告的内容简单,又冰冷:

中国作家协会会员、上海市文学艺术界联合会第二届委员会委员、中国作家协会上海分会理事、中国人民政治协商会上海市第一届委员会委员、著名法国文学翻译家傅雷先生受林彪、“四人帮”左倾机会主义和修正主义路线迫害,于一九六六年九月三日逝世。现定于一九七九年四月二十六日上午九时半在漕溪路210号上海龙华革命公墓大厅举行傅雷先生骨灰安放仪式,予以平反昭雪恢复名誉。

特此通告。

上海市文学艺术界联合会

中国作家协会上海分会

一九七九年四月五日

几十年过去,这张冰冷又沉重的通知在那一刻出现,仿佛是天意?在我的书房中,有一尊青年雕塑家高旷寓送给我的傅雷雕像,傅雷围着围巾,手执一卷书,身材颀长,飘逸,我想到人们对他的评价“孤傲如云间鹤”。我也想起1987年巴金写给苏叔阳的一封信,是回答苏叔阳关于老舍之死提问的,由老舍,巴金谈到傅雷:

关于老舍同志的死,我的看法是他用自杀抗争,也就是您举出的第三种说法,不过这抗争只是消极抵抗,并不是“勇敢的行为”(这里没有勇敢的问题),但在当时却是值得尊敬的行为,也可以说这是受过“士可杀不可辱”的教育的知识分子“有骨气”的表现,傅雷同志也有这样的表现,我佩服他们。

我们常说“炎黄子孙”,我不能不想到老舍、傅雷诸位,我今天还感谢他们,要是没有这一点骨气,我们怎么对得起我们的祖宗?

傅雷像(高旷寓 塑)

巴金把他们看作为中国知识分子的代表,钦佩他们“有骨气”,表示他们是不能被遗忘的“炎黄子孙”。是啊,“要是没有这一点骨气,我们怎么对得起我们的祖宗?”毕竟是知识分子,不能没有自己的精神传统。

(图文转载自“传记文学”微信公众号)