重读《八月的乡村》:“抵抗写作”及其隐暗面

原标题:“抵抗写作”及其隐暗面:萧军《八月的乡村》与伪满洲国初期文坛

《八月的乡村》初版本封面

内容提要:《八月的乡村》在主旨上与中共满洲省委和人民革命军的政治纲领之间有着密切的联系,又存在着不小的裂隙。作者诠释一场“人民战争”的努力体现在小说的具体写法中,其理解层次显示着以萧军为代表的在伪满洲国生活的一代东北左翼青年的共识。而小说以“体认”的方式理解关于革命的种种问题,以“自我克服”的方式塑造革命与纪律、革命与恋爱之间的矛盾,则症候性地显示出东北左翼青年的情感结构,是一种虚幻的自我克服。理解《八月的乡村》作为“抵抗写作”的多重指向,有助于我们更好地认识伪满洲国初期文坛生态和青年作家们的写作性质。

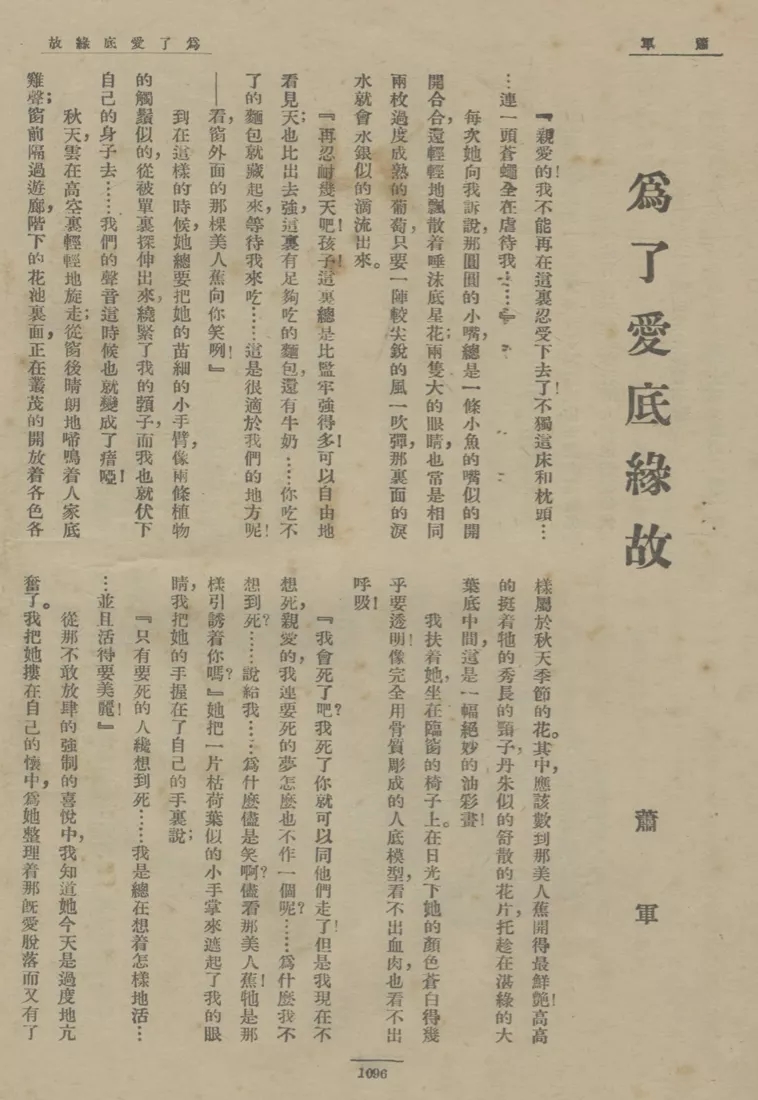

1933年10月《跋涉》初版本附录了《八月的乡村》正在写作中、即将发表的广告。[1]《跋涉》出版不久即遭禁,无疑也同时宣告了《八月的乡村》出版计划的破产。这一细节至少向我们传递了两则历史信息:一、虽然题材敏感,萧军在伪满洲国初期文网尚疏的情况下,仍然抱持了公开出版此书的设想。二、在公开出版的可能性丧失后,萧军并没有停止小说的创作。这意味着在1933年10月起直至1934年6月离开哈尔滨的这段时间里,《八月的乡村》的写作转化成了某种“地下”行为,虽然小说的拟想读者没有发生变化。

《跋涉》封面及《出版预告》

而无论是公开出版,还是“地下”写作,《八月的乡村》无疑是伪满洲国初期文坛的直接产物。在这个意义上,将《八月的乡村》看成“国防文学”,或是“人民革命战争的大众文学”,甚至是“民族文学”,都忽略了小说与伪满洲国初期政治与文学生态之间的直接关联。发掘这条相对独立的线索,将伪满洲国初期文坛“读入”小说,便构成了本文重新理解此书的题旨。

本文试图用“抵抗写作”来定位这部诞生在伪满洲国初期文坛的作品的性质。这大概指涉了两个方面的意涵:从创作缘起来说,萧军直接继承了傅天飞的“存史”设想,是希望将政治行动重述、提炼为文学表达,而在观念上承袭中共满洲省委的政治立场。[2]在这个意义上,“抵抗写作”的含义接近于“异见写作”。而另一方面,这部小说又并非中共满洲省委直接介入和指导的文化行动,更多传达的是萧军个人对人民革命军立场、方向的理解,体现了作者对人民革命军的追慕和自我克服。在这个意义上,“抵抗写作”是更多作用于写作者及其身边小圈子的一种表达方式,对于伪满洲国一代左翼青年而言,具有相当的代表意义。而个人情感面向,就可能同时构成了“抵抗写作”的隐暗面[3],两者都是具体形势的合理产物。

之所以引入“抵抗写作”及其隐暗面这一视角,是试图对《八月的乡村》研究史上的一则公案重新做出解释。很多读者和学者都意识到这部小说同他所意图服膺的意识形态之间存在裂隙,小说中很多重要的情节“背离”了阶级革命的主张,呈现出某种“人道主义”的内涵,读者狄克当年便据此认为小说不足够“真实”。德国学者瓦格纳与日本学者下出铁男的文章也试图对此做出解释,在他们看来,这是作者有意识地“保存问题性”而带来的写作效果。[4]

而如果把两位学者所敏锐捕捉到的“裂隙”进行历史化,便会意识到:两种表面上彼此冲突的观点其实都是伪满洲国初期文坛的合理产物,二者刚好体现出“抵抗写作”及其隐暗面的辩证关系。在这个意义上,与其看成是创作者的主动选择,不如理解成小说以个人身份体认人民革命军的政治方案时自我克服的努力以及暴露出的困惑,这恰好症候性地显示出以萧军为代表的在伪满洲国生活的一代左翼青年的情感结构。而《八月的乡村》作为完全无法发表的“抵抗写作”,正是我们得以重新叩访这种情感结构的中介。

一、诠释一场“人民战争”

如果归纳《八月的乡村》中最能体现“人道主义”意涵的段落,大概可以归纳为土地革命杀地主与萧明恋爱问题两项。有趣的是,在老年萧军自己关于这部小说的主旨概括中,上述“冲突性”内容都被安放在了统一的故事逻辑当中:

基本人物是工农,游击队一个领导者,队长萧明是知识分子,等到他因恋爱问题消沉、幻灭了,他领导的群众也起来了。基本主题是这个。[5]

土地革命是工农觉醒的直接触媒,恋爱问题是知识分子消沉、让位给工农的情节转换点,如此,两个被我们视为具有“悖谬性”的桥段,在作者看来,却逻辑地包容在一个群众觉醒的大框架里。这意味着我们不能孤立地阐释这些片断的“人道主义”特征,而更应该放到整个小说的结构里,探讨其具体成因及效果。

那么,群众觉醒是否是小说的框架呢?回到小说我们可以发现:小说开篇第一个贴合的人物视角便是小红脸,他当时一心想的是战争什么时候结束和旧日的安逸生活。而到了小说结尾,小红脸已经不再单纯盼望太平日子的到来。小红脸开头提出的难题在结尾由自己做出了解答,这是一则再恰切不过的“成长故事”。小红脸更在这个过程中产生了斗争意识——“只要有钱,就是不种烟,也可以吃到这样好的烟叶!不种什么,不作什么,要什么也全有,并且全是好的!——这怕就是司令和安娜同志们所说的‘不平’吧?不是么,萧同志?”[6]这种对客观环境的分析意味着小红脸的成长,而这种成长代表了纪律的内在化,小红脸、李三弟也就具备了长成陈柱的潜能,整个革命军的斗争史,也便带有了“人民战争”的意味。从结构上看,萧军的写作完全符合人民革命军的政治立场。

小说政治立场与政党政策保持了相当的一致性,这是自1930年代开始就被读者和研究者接受了的意见。1930年代的读者因为萧军流亡东北人的身份和从军的经历而信服他的讲述,1980年代以来的研究者则因舒群、萧军在回忆中披露的中共满洲省委重要干部傅天飞提供了故事素材而想当然地认为小说理应与共产党保持一致的立场。在一些研究者看来,这部小说是典型的单义的政策小说和男权文本。[7]对于小说所持立场到底是谁的立场这一有趣话题我们暂且持而不论,但这种几十年来被视为当然的“单义性”却值得重视,小说文本性质上的“单纯”,并非自然而然,正是努力建构的结果。作为一位没有实际参与人民革命军经验的左翼青年,萧军缘何能建立并保持这种一致性?傅天飞的功能很可能是被夸大了。傅天飞在磐石所见证的游击队由小壮大的故事诚然是影响萧军创作的重要原因,但《八月的乡村》所显示出的与政策的一致性,更应该看成沦陷初期哈尔滨左翼青年圈子的共识性成果。

1933年冬东北作家在哈尔滨,右起:萧红、萧军、罗烽、梁山丁。《萧红全集》(2011年黑龙江大学版)将之系年为1934年。

萧红《商市街》《欧罗巴旅馆》中记录了这样一个细节,在萧军的佩剑被没收后,好心的军警对他们说:“日本宪兵若是发见你有剑,那你非吃亏不可,了不得的,说你是大刀会。”[8]大刀会等民间会党是当时东北义勇军的重要构成。伪满洲国对义勇军的严格排查,其实将义勇军的相关信息楔入了青年们的日常生活。萧军等东北青年作家对人民革命军的了解很可能超出今人的想象,毕竟对他们来说,相关信息在沦陷后的哈尔滨是一种氛围性的存在。靳以曾在沦陷初期短暂居留哈尔滨,在他的回忆中,义勇军的消息疯传于青年群体中,“把门窗关得极严紧,十多个人轮流地谛听一座无线电收音机”[9]成为靳以回忆中最为难忘的景象。义勇军的消息在青年之间广泛传播,构成了哈尔滨左翼青年生活及信息网络的一部分。萧红《商市街》《生人》一章就写过朋友拜访萧军。“这全是些很沉痛的谈话!有时也夹着笑声,那个人是从磐石人民革命军里来的……”[10]舒群回忆曾将傅天飞介绍给二萧认识,在二萧居住地商市街二十五号变成舒群第三国际中国情报站的联络点之一后,这样的谈话想必会更加频繁。[11]

重要的是,义勇军的消息对这群人而言不只是新闻,在哈尔滨形势紧张后,青年作家们除了选择流亡,一条现实的可能便是加入义勇军。萧军在“九一八”事变之初就有与友人成立抗日团体的计划,只不过因消息泄露,只得败走哈城。[12]参军对于当时的哈尔滨左翼青年来说是一个相当普遍的选择,萧军好友方未艾、舒群都曾有参军的经历,二萧的朋友北杨[13]便走了这条路,这也是萧军始终未能放下的一种可能。而如果从军,磐石革命军往往是他们的首选。在1936年萧军的回忆文章《为了爱底缘故》中,身边人A和B相继投军的消息让他不时汗颜自己放不下私情,投身大义。而A要去的地方,便是“先到磐石——”[14]所以,《八月的乡村》中流露出的对磐石革命军的美好想象,更应该看作在中共满洲省委直接影响下的一代东北左翼青年的自觉选择。在这个意义上,即使没有傅天飞的影响,萧军从人民革命军的政治立场出发来写作小说也是相当合理的。而这并非全靠萧军个人的政治觉悟,对读1930年代舒群、罗烽的一些作品会发现,在“人民战争”的意义上理解东北人民革命军,强调发动群众,看重土地革命,因而始终对革命军保持希望,是集体共识。这让他们在进入关内以后,仍然保持着对东北抗日军队的乐观:

从九一八以后一直和日本帝国主义者和满洲国军队血斗的义军,是日来日精锐,日来日扩大,日来日了解民族和阶级底意义了,信仰也日趋清明而坚定了,抗日的战争日于巩固和统一。[15]

1936年是义勇军被围剿得相当厉害的一年,萧军能够保持如此的乐观并不容易。而在同年《满洲义勇军》(Manchurian Volunteers)中,他如是向国外读者介绍义勇军的战斗方略:

虽然面对着不断增大的来自日军的压力和他们的现代武器、新式战术与战略,东北义勇军不但继续了他们的活动,还扩大了同民众的接触;……因为他们已经如此深切地同东北大地上的人们凝聚在一起,他们已经调整了战略……[16]

这意味着萧军对义勇军的认同,决不只是认可“愚夫愚妇的反抗”的意义,更是对一种组织方式的认同。某种程度上,“让农民了解革命”背后的“人民战争”观念,是萧军理解人民革命军的独特性进而理解革命的出发点。正是这种认同让萧军在后来革命陷入低潮时,仍能认同革命的价值。

二、青年“体认”革命军

但我们也同时能够看到,小说中也保留了很多不理解或未能完全理解革命军政治方略的部分。这在小说后半部分写土地革命的部分体现得最明显。事实上,当年狄克质疑小说不够真实的恰恰是这一部分[17],鲁迅、萧军的文章其实都未正面回应这个质疑。但根据萧军的自述,攻打“大家”、杀地主王三恰恰是历史上发生的真实情况:

对于其中那个地主王三,因为实在不能联合,他勾结日本人,和革命军是生死对头,而且杀了我们的人,那只好把他处死。这个,也不是犯了右倾错误,这是如实的描写。那是一九三二年、一九三三年,今天回顾一下,创作的基本方向大致没有错。[18]

这意味着萧军恰恰是把真事写得不“真实”了。布尔迪厄在分析《情感教育》时曾认为:所谓小说的“真实”(Reality)其实是借助形式,产生了一种使人信服的效果(belief effect)[19],如果借用这一说法,萧军的小说就没有产生让张春桥信服的“效果”。这并非因为萧军写的事不“实”,而是因为事背后的理不“深”。换言之,萧军在书写土地革命段落的时候,并没有理解人民革命军打击地主的用意,没能有效传达出相应的理念,因而只能暴露出几种观点之间的矛盾,因而戳破了小说真实的“效果”。

对于攻打“大家”事件,萧军的回忆仍然把重点放在了该不该杀死地主这一点上,这其实与小说的重心相当一致。这段文字里人道主义立场同敌我逻辑彼此纠缠,“实在”和“只好”等副词的使用传达出一种辩护式的情感色彩,体现出对两个立场的同时捍卫——即如果地主不是极端作恶,是不会被杀的。地主成为敌人,因而不得不杀。这表面是出于敌我逻辑,然而背后纠缠着的是一种人道主义立场。我们可以设想,能够回应萧明“毙了他们必要吗?”的质疑的,应该就是老年萧军的这种解答。

革命自然内含着暴力性因素,这并不是否定晚年萧军的辩护逻辑与小说中萧明的质疑,而是我们恰恰能在这种逻辑的延续性上看到萧军在叙述攻打“大家”事件时的兴趣点,在作者所选择的叙事重心上看到其情感偏向。萧军在书写土地革命时,显然脱离了革命军的政治立场,没有理解革命军打击地主、开展土地革命的政治逻辑,所以会更多关注如何理解和接受革命中的暴力等更接近于知识分子萧明立场的问题。

事实上,土地革命与反日斗争的关系问题是人民革命军的纲领性问题。土地革命是中国共产党的一项长期探索,在不同历史时期与具体形势结合,成为发动群众的基本手段。老孙兴在谩骂革命军时说:“反了天。什么救国啦!打跑日本兵啦!土地收归种地的人种啦!……那些‘二扯子’们,每天回家里讲——这不是简直要造反吗?”[20]孙兴并不满意革命军对青年们的宣传,救国与抗日是所有义勇军的诉求,而“土地收归种地的人种”恰恰是革命军的独特手段。小说没有正面处理革命军如何协助农民发动土地革命,而将之泛化为借助唱歌、演讲对农民的教育与动员。但事实上,东北抗日根据地最早面临着土地革命与抗日战争的辩证关联:

反日的斗争日日发动了极广大的群众,尤其是工农群众,农民反日的斗争一天天的与反对地主高利贷的土地革命斗争配合起来,群众斗争的爆发点常常是迫于今天这个或那个的迫切要求,我们必须抓住春荒、秋收、冬荒、年关、难民的斗争,为“二八分粮”,为抗租、税、债,为反日本及卖国贼财产分给农民灾民难民而斗争,在满洲国前日本帝国主义这样空前民族压迫情形之下,一个小的斗争,常常会变为反日的罢工,武装冲突,骚动及暴动,人民革命军应该是群众斗争的发动者和领导者,这样才能扩大游击战争,人民革命军才能得到广大群众的拥护。[21]

侵略所造成的种种社会变化都会最终具体呈现在同土地有关的事件上。这里的理论构想是,必须抓住“春荒、秋收、冬荒、年关、难民”等机遇,将自发性质的群众斗争引导成为反日革命的力量。攻打王三,诚然是因为“他勾结日本人,和革命军是生死对头”(然而就是这些萧军也没有写出),但更重要的在于,这是一个把“卖国贼财产分给农民灾民难民”的“机遇”,并不是纯然报复、意气的举动。

《人民革命画报》所载漫画《东北抗联第1军、第2军在那尔轰会师》

萧军没能理解此中的政治逻辑,其实与他在历史中的位置有关。一方面萧军身边的地下党员相当多。除罗烽、舒群外,萧军的好友方未艾曾编发中共满洲省委的地下刊物《满洲红旗》,发表过赵一曼、杨靖宇的诗[22],这群东北青年作家普遍怀有对杨靖宇和革命军的敬仰。这一点完全能在罗烽、舒群在上海发表的一些作品中得到印证。所以萧军绝不是想反对革命军,正相反,他很可能毫无保留地相信革命军。但另一方面,萧军并没有加入革命军的实际经验,所以他常常只能使用“体认”的方式,以人物视角来拟想革命军的具体生活和战略选择。所以小说始终保持着对磐石革命军的美好想象,支持革命军的每个行动,但也相当程度上在一些人物视角里保留了自己的不理解或没能理解。我将之命名为萧军写作时的“青年心态”,而小说作者的叙事方式其实是这种“青年心态”的绝佳内证。

鲁迅对这篇小说的一个著名论断是“有些近于短篇的连续”[23]。如果把这句话翻译成现代叙事学术语,便是《八月的乡村》缺乏一个统一、稳定的视点,各章不断调整叙事视点,且主要采用限知叙事,少全景叙事,造成了全篇统一性的削弱。这恰恰是与他“存史”的立场相悖的。

以描写唐老疙瘩的段落为例,《八月的乡村》本来有一个相当清晰的结构:小说前半部分讲了一场游击战,而后半部分则是“打土豪,分家财”。前者讲述了革命军组织的完善过程,后者则意在表现革命军借助土地革命开展抗日革命的战略。组织的完善过程实质上也是队员们对于“纪律”的体认过程。这样,唐老疙瘩的故事就成了描写的重中之重。司令其实组织了一次相当周密的游击斗争,草市铁路工人的报告消息、“满”军中卧底的接应都显示出这场战役可能策划了很久。司令的规划是相当有条不紊的,这是一次有信息源的偷袭,配合了按部就班的战略转移(晨八点出发,两点到山岗,夜十一点半向王家堡行进,战斗后立刻回撤),有着精确的战术安排(人员安排上有正面攻击,有切断援军路线。人数配比是16︰24,即2︰3的比例,刚好是五个小队),考虑到了方方面面的不稳定因素(不通知村民,怕走漏消息),但这一切刚好为唐老疙瘩所打破。因为唐老疙瘩放不下李七嫂,耽误了整个部队的撤退时间,致使铁鹰队长的小分队有了伤亡。小说前面铺垫唐老疙瘩偷拿枪支,更泄露了军事机密(否则李七嫂缘何知道要去龙爪岗集合找队伍呢),站在作者情节安排的立场上,唐老疙瘩是一个相当负面的形象,所以作者才让他死在刚要去拿枪的时刻,丧失了重新加入与觉醒的机会,而正在他身上暴露出了革命与纪律的问题。

作者设计了这样的情节,也给定了明确的评价,但耐人寻味的是,为什么选择人物限知视角而非全景描摹的叙事方式呢?人物视角使得读者易与唐老疙瘩产生共情,如果不加辨识,很难认识到人物身上犯下的错误。对唐老疙瘩产生共情的读者想必不在少数。而另一方面,限知叙事无法表现出运筹帷幄,也让这场胜利的游击战在呈现上显得支离,应该说,限知视角根本上妨碍了作者呈现战争的多面性。

那么,萧军为什么一定要在进程中处理“纪律”的问题呢?我们知道,人物视角可以带来体验效果,也得以带入更多的细节。这意味着作者希望进入矛盾、呈现矛盾进而在内部克服矛盾。“那个女人扔掉她”[24],作者以一句相当残酷的话将读者迅速带入情境,随后铁鹰队长要队伍集体商议三分钟,则把这一问题既抛给了周围的士兵,也抛给了读者。以这样的铺垫,下文中铁鹰队长的长篇发言和李七嫂的劝说才形成了对于周围士兵和读者的“再教育”。二者分别代表了情和理两个维度,强调遵从纪律的必然性。这个书写过程呈现了矛盾,也同时构成了对于作者的自我教育。我们可以设想,这正是研究者误解《八月的乡村》在处理革命与纪律的问题时带有黑格尔式的“扬弃”色彩的直接由来。[25]但显然,萧军是尊重纪律,努力克服个人性的,不过他对纪律的认识与描写,显然是出于一个“体认”的视角,传达出的是一个伪满洲国治下的左翼青年对于革命军“纪律”问题的理解。

三、虚幻的自我说服

人物视角给读者带来了体验效果,某种意义上也是作者的自我说服。而多重情感逻辑的带入也往往在叙述中羼入大量杂音,很容易形成对于作者的情节设置和原初意图的自反。比如作者完全相信土地革命和抗战宣传对于抗日斗争的意义,不然就不会写到孙家兄弟的觉醒。但在进入田老八的人物视野后,田老八最后从军也只是因为“放枪那是他最爱好的”,而“打跑了日本兵以后,什么平分土地……他却没放在心上”。[26]虽然田老八在剧情设置上是用来衬托孙家兄弟的落后农民的代表,但人物视角却给两种观点以相同的地位。这样一前一后出场所带来的天然效果就是——革命的道理没能说服所有人。

革命的道理也没能说服小说的主人公真正放弃爱情。萧军曾在延安泽东青年干部学校为学生讲解过《八月的乡村》,在回答同学们的问题时,他反思觉得小说中对安娜与萧明的小资产阶级意识的描写还不够明确[27],这意味着萧军当时就是相当有意识地要写出恋爱对革命的消极影响,要在恋爱问题上考验知识分子对革命是否坚定。作者对这一问题的勾勒花了相当大的笔墨,以至于在夏志清的理解中,这部小说的基本结构是陈柱与萧明、安娜浪漫的三角关系。[28]

在晚年萧军的回忆中,知识分子萧明主要是“因恋爱问题消沉、幻灭”[29]了,这样的思路也贯彻在了小说的情节设置中。如萧明与安娜离别的现实原因是萧明是唯一合适的留守对象。作为组织中人,他一定要服从组织的安排。作者更借助铁鹰队长的话向读者直接进言,这也在提示读者:恋爱问题不能仅在个人爱恨的维度而应该在组织的维度上加以衡量。作者没有正面渲染两个人恋爱过程,又故意对革命加恋爱的小说加以反讽[30],都提示给读者作者的本来意图。

但作者对恋爱问题的态度真是如此明确么?读者显然能在另一些地方发现作者对二人离别的强烈共情。

世界在人间消失了!暗夜也在人间消失,所没消失的只是这一双咬着嘴唇,用眼泪来洗涤着生的悲哀的青年男女。[31]

这是叙事者直接跳出来发表了同情。如果说此前作者认为斗争可以清除个人欲望,无论是刘大个子、唐老疙瘩还是李七嫂,都需要抛弃掉个人欲望加入斗争,那么对知识分子恋爱问题的不同看法,则带有了作者主观移情的因素。“革命是什么呢?革命是一只宝贝的坛子吗?里面盛的是苦痛?还是不自由?”[32]在安娜的表述中,革命与纪律的问题被“转写”成革命与自由的问题。对于唐老疙瘩和李七嫂而言是“没了牵挂,没了孩子,没了家,也没了情人……却有了同别人一样的步枪”[33],而对于安娜和萧明而言则是丰富的痛苦,正最为明显地暴露出作者的情感投入。既希望在革命中消除欲望,又惶惶于自由的消失,这显然是作者难以解决的矛盾。

革命与恋爱的关系构成了中国现代文学中一种相当重要的写作模式。对这个问题的探究其实并不是要证明恋爱真的与革命产生了冲突,抑或是革命对恋爱/个人欲望构成了压迫性的力量,如此,我们便忽略其作为“写作模式”的一面。正如刘剑梅所说,“这一主题的影响力如此之广,让人们想知道这个公式是否抓住一个时代的普遍文化心理,是否投合了与公众欲望、文学表达以及生产消费相关联的文化政治”[34]。伪满洲国早期文坛虽然并不存在成熟的文化商品生产和消费的问题,但这种写作模式同样是契合了当时写作者的“普遍文化心理”。

罗烽的中篇小说《归来》也同样表现了恋爱“腐化”青年的观点。萧军、罗烽等人心中革命与爱情之间的冲突感,很大程度上传达了左翼青年的时代感受。这并非是说革命军中不存在这种革命与恋爱的冲突,但这种聚焦和对位本身的背后,是一种小知识分子处理革命题材的方式,传达出左翼青年们对于革命的理解。

1936年二萧出现感情危机,萧军以二人早年哈尔滨的生活为基础,写下了《为了爱底缘故》[35]。如标题所示,这篇文章的核心逻辑正是革命与恋爱的冲突。小说中的男主人公也是进步青年。同伴A和B相继参加磐石革命军,实现了为多数人的理想,摆脱了知识分子的孱弱。而自己却因为爱情的羁绊和爱人的拖累,离同伴越来越远。虽然在他心目中,城市里的工作与从军“价值总是相等的”,但那种无法从军的遗憾感也时时体现在男主人公同女主人公的日常生活中。

《文季月刊》所刊萧军作品《为了爱底缘故》

这个故事有明显的自传色彩。方未艾晚年曾回忆,“萧军如果不是遇到萧红,他会成为拿枪杆子的人”[36],这正是《为了爱底缘故》的核心逻辑。小说在这个意义上与《八月的乡村》互文,二者都清晰地呈现出以萧军为代表的左翼青年同革命之间的复杂关系。

如上所说,东北左翼青年的身份相当流动,可能随时变化,写作只是他们维持生存和展开甚至掩护斗争的手段之一。正像小说中的男主人公随时可能去投军,在他们心中,投军有着相当高尚的地位,既是为多数人、为中国、为人类解放的美好事业,又是能够更新自我、摆脱困顿的人生机遇。而当投军成为身边人的选择后,又往往会让在城市中工作的作家们产生自我怀疑甚至是对写作事业的怀疑。因此,一方面,我们能够清晰地看到东北左翼青年希望参与革命的真诚,但另一方面,克服自我和克服爱情也构成了他们(尤其是并未真正参军的作家们)革命体验的相当重要的一部分,因此也不免羼入对于革命军的具体理解中。他们追求革命的表现在很大程度上要依赖于对恋爱的克服。

但在萧军把这篇文章寄给在日本的萧红后,这种自我克服的幻象就在很大程度上被戳破了:

在那《爱……》的文章里面,芹简直和幽灵差不多了,读了使自己感到了颤栗,因为自己也不认识自己了。我想我们吵嘴之类,也都是因为了那样的根源——就是为一个人的打算,还是为多数人打算。从此我可就不愿再那样妨害你了。你有你的自由了。祝好。[37]

萧红以相当尖刻的语言戳破了萧军“为多数人打算”的幻象。东北左翼青年们在革命上寄寓了美好崇高的想象,其实是以自我为中心来认知革命的结构。在这种认知结构中,甚至本来要为之打算的“一个人”也成了“幽灵”,不能不说这是一种相当虚幻的自我克服,而离革命其实有着相当的距离。从左翼小说的革命/恋爱模式到萧军等东北左翼青年的真实情感结构,文学找到了它的宿主。这种“青年心态”诚然不限于伪满洲国一地,但伪满洲国的现实处境无疑是萧军等东北左翼青年形成此种心态最为现实的语境。

四、在伪满洲国初期文坛写作

至此我们发现:有着明确的反日倾向、作为伪满洲国文坛的一种“抵抗写作”的《八月的乡村》其实有着相当个人的一面。这种写作的意义诚然出于对革命军纲领的朴素拥护和与同殖民当局做斗争的坚定心态,更有着左翼青年未能言说的寄寓理想、抚慰同道的价值。理解伪满洲国文坛上的东北作家们的早期写作,必须要把对这种“青年心态”的理解纳入诠释之中。

事实上,伪满洲国初期文坛上的大部分作品是能发表的,这些作品或多或少都有“青年心态”的性质,而《八月的乡村》不过是以反面的形态将同一事实呈现了出来。早期东北作家们的常见题材是农村的凋敝与战乱、都市贫民的困窘、工厂工人的斗争。与之相对的则是自传色彩浓厚的小知识分子的贫困生活。两种题材一外一内、一公一私,其实可以看成这种“青年心态”的一体两面。对农民、工人斗争的描写寄寓了小知识分子们自身的反抗渴望,往往有审美化的倾向,这其实高度同构于他们在描写自身生活时希望改变自身境遇的诉求,外在于他们生活的义勇军往往成为这种愿望的出口。义勇军题材是被禁题材,正因被禁,《八月的乡村》才最为清晰地凝结了一代左翼青年的情感结构。以变换人物视角的方式“体认”一个具有总体性质的革命,以不断的“自我克服”想象性地介入革命进程,这样的写作模式呈现了青年知识分子们的认知局限,更是伪满洲国文坛的产物。

我们不应简单将这种“体认”看作一种拙劣的文学技巧,或许这正是当时一种符合文坛生态的写作方式。李君猛在1933年《跋涉》刚出版时还是学生,尚未结识二萧。后来他成了《大同报》副刊《夜哨》和《国际协报》副刊《文艺》的撰稿人。他曾在《大同报》副刊《大同俱乐部》上发表了一篇《读〈跋涉〉》,在这篇文章中,他大段摘引各篇小说的文字,使我们非常清晰地看到了他对于一篇作品的关注点,可以看成是一则相当重要的阅读史材料。

《大同报》副刊《大同俱乐部》所载李君猛《读〈跋涉〉》

吸引青年李君猛的文字往往是议论和宣泄性的文字。比如对于萧红《王阿嫂的死》这篇小说,他印象最深刻的是“他爸爸的性命是丧在张地主的手里、我也非死在他们的手里不可、我想谁也逃不出地主们的手去”[38],这句话出现在王阿嫂的话里,虽然很好地概括了主题,但相比于小说来说,还是过于简单了。这其实提示着我们:早期伪满洲国文坛可能不是一个阅读文学的语境[39],作者和读者之间的体认和共情可能更为重要。

《跋涉》的广告词是这样的:

计短篇小说十余篇,凡百二十页,在/那每页上,每字里,我们可以看到人/们“生的斗争”“血的飞溅”和/“爱的冲突”,给以我们青年怎样一/条出路的索线(线索)……/现在正在印刷中,全书九月底完成,预/约大洋四角,实价五角/五日画报社启[40]

《跋涉》是青年人写给青年人阅读的作品。它们或以自身的贫苦生活为题,或以眼中所见的城市贫民生活为题,或以农村压迫与反抗压迫的故事为题,最好地代表了伪满洲国青年作家们的各种写作题材。而这则广告传递出的丰富信息在于:所有的故事都只是一种“转喻”,持续不断的“生的斗争”才是青年人所渴求的内容。阶级故事只是皮相,更重要的是能持续提供一种生存和反抗的激情。

更为暧昧的是“血的飞溅”和“爱的冲突”,这其实已经很接近通俗文学的宣传策略了,它意味着青年人同时也在这些故事中寻找刺激与爱情。如果说“生的斗争”是理性的刺激,那么“血的飞溅”和“爱的冲突”则是感情的冲击。它们都帮助青年在一个并不认同的政权之下找到坚持的动力、生存并斗争下去。这正是“体认”和“共情”的根本含义。

柳书琴所勾勒的1930年代“左翼文化走廊”上以吴坤煌为代表的台湾左翼文化运动者的命运与之有可呼应之处。在一个政治抵抗的可能性被完全取消的状态下,1930年代的左翼文化运动者只能选择以文化的形态,透过“跨国/跨民族/跨艺术的半合法运动”,进行“‘游牧—战斗’的诗性抵抗”[41]。这是一种相当脆弱的抵抗方式,伴随着日本政府加大对社会与舆论的管控,发生在东京、中国台湾、哈尔滨的这些文化抵抗无一例外地全部失败了。而另一方面,这些文学往往诞生于一个未分化的文化市场,文学的文化政治意味也往往优先于他们对于文学本体的考量。这使得我们无法从政治成就抑或文学成就上归类这批作品。

但文化抵抗模式在各个时空体中的重复出现恰恰从反面启示我们,与其强调抵抗本身的意义与价值,不如将这种抵抗反过来看成是现实政治压力的产物和病灶。这些文章的意义并不在字面,而在其以文学形式抑或文学之名所保存下来的情感。李君猛所代表的高度敏感的读者与萧军所代表的高度敏感的作者之间形成的某种微妙的默契,意味着这种情感的可传递性。在这个意义上,对于东北青年作家而言,这些文章构成了他们积攒、交换与释放生命动力的出口——它们构成了东北青年作家们先后出走的现实推动力。

而在萧军把《八月的乡村》的草稿装进茶叶筒里成功带离伪满洲国之后,这种“生之斗争”便显现出了相当巨大的威力和独特的价值。

注释:

[1]三郎(萧军)、悄吟(萧红)著:《跋涉》,《哈尔滨五日画报》印刷社1933年版。

[2][5][18][29]邢富君:《岸柳青青访萧军》,《东北现代文学史料》(第8辑),辽宁社会科学院文学研究所1984年版,第235、235、235、235页。对于此书在观念上承袭中共满洲省委的政治立场,我将在另一篇题为《跨域流动中的文学与政治——萧军〈八月的乡村〉中的东北义勇军叙事》(尚未刊出)的文章中加以具体分析。

[3]“隐暗面”(darker side)这一概念借用自瓦尔特·米尼奥罗所著《文艺复兴的隐暗面:识字教育、地域性与殖民化》,魏然译,北京大学出版社2016年版。

[4][25]参见Rudolf G.Wagner(瓦格纳):《萧军的小说〈八月的乡村〉和“普罗文学”传统》(1980年6月16日),何旻译,《比较文学与世界文学》2014年第2期;下出铁男:《论八月的乡村》(原刊于《东洋文化》,1985年),王风、白井重范编:《左翼文学的时代:日本“中国三十年代文学研究会”论文选》,北京大学出版社2011年版,第53~80页。

[6][20][23][24][26][30][31][32][33]田军(萧军):《八月的乡村》,容光书局1935年8月(实7月)初版,第256、201、序言3、124、266、242、243、280、147页。

[7][28]参见夏志清与刘禾的评论。夏志清:《中国现代小说史》,复旦大学出版社2005年版,第196、195页;刘禾:《跨语际实践:文学、民族文化与被译介的现代性(中国,1900—1937)》,生活·读书·新知三联书店2014年版,第225~226页。

[8][10]悄吟:《商市街》,文化生活出版社1936年版,第4、166页。

[9]靳以:《忆哈尔滨》,《沉默的果实》(第2版),中华书局1947年版,第95页。首刊于《四友月刊》1940年第6期,题名为《哈尔滨之忆》。

[11]参见舒群《早年的影——忆天飞念抗联烈士》,《东北现代文学史料》1981年第1辑(总第3辑),辽宁社会科学院文学研究所编;王科、史建国编著:《舒群年谱》,作家出版社2013年版,第25页。

[12][13]参见萧军《哈尔滨之歌:第二部曲》,《萧军全集》第10卷,华夏出版社2008年版,第173、178页。

[14][35]萧军:《为了爱底缘故》,《文季月刊》1936年11月第1卷第6期。

[15]刊于《斗争》(西北版)第95期(1936年4月17日),湘潭大学出版社2014年版,第452页。部分文字模糊不清、难以识别,全文整理尚有待识者。这封信是在鲁迅指导下写成的,与《中国文化界领袖××、××来信》《全国×××抗日救国大会来信》等四篇一起,一同发往延安。

[16]Chun,T’ien:“ManchurianVolunteers”,

VoiceofChina,Vol.1,No.6(June.1st,1936)。译文为笔者自译。

[17]狄克:《我们要执行自我批判》,《大晚报》副刊《火炬》1936年3月15日。

[19]PierreBourdieu,TheRulesofArt:

GenesisandStructureoftheLiteraryField,

StanfordUniversityPress,1996,p.32.

[21]《东北人民革命军纲领》(1933年10月9日),中国抗日战争军事史料丛书编审委员会编:《东北抗日联军文献》第1册,解放军出版社2015年版,第235页。

[22][36]《我和萧军一起救萧红——访作家林郎》,冈田英树、刘晓丽、诺曼·史密斯:《老作家书简》,北方文艺出版社2017年版,第213、212页。

[27]萧军:《萧军延安日记》(上),香港牛津大学出版社2013年版,第140页。

[34]刘剑梅:《革命与情爱》,生活·读书·新知三联书店2009年版,第35页。

[37]萧红致萧军第二十七信(1936年11月6日),《萧红书简辑存注释录》,黑龙江人民出版社1981年版,第85~86页。

[38]君猛:《读〈跋涉〉》,《大同报》副刊《大同俱乐部》1933年11月28、29日。

[39]靳以1940年代回忆哈尔滨文章的相关段落也可作佐证。靳以:《哈尔滨之忆》,《四友月刊》1940年4月30日第6期。

[40]《跋涉》广告,《哈尔滨五日画报》1933年9月15日。

[41]柳书琴:《左翼文化走廊与不转向叙事——台湾日语作家吴坤煌的诗歌与戏剧游击》,李承机、李育霖主编:《“帝国”在台湾:殖民地台湾的时空、知识与情感》第5章,“国立”台湾大学出版中心2015年版,第195页。