阎崇年回忆史景迁教授:大洋彼岸的中国故事讲述者

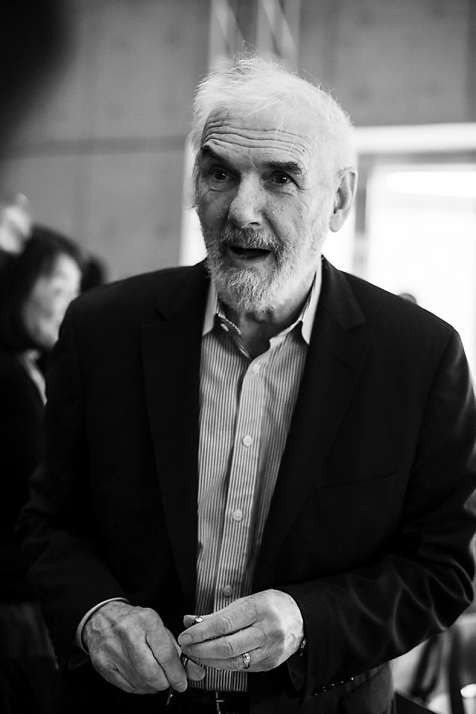

2014年史景迁来中国访问 Muto摄

近日得知,著名历史学家、汉学家、美国耶鲁大学历史系荣誉教授史景迁(Jonathan D.Spence)先生,于当地时间2021年12月26日辞世,享年85岁。惊闻之际,往事历历。32年前,史景迁先生曾邀请我到耶鲁大学历史系演讲,就此我与他有过一段学术交往。热情、睿智、祥和、勤奋,是先生留在我脑海中的印象。

三定演讲主题

1989年11月22日,我应美国宾夕法尼亚大学历史系韩书瑞(Susan Naquin)教授之邀,到美国访问并讲学。那是我第一次乘飞机从首都机场出发,经上海虹桥机场跨越太平洋,到旧金山机场稍停,再飞向纽约肯尼迪机场,历18个多小时。当时年轻,精神兴奋,不知疲劳。下飞机后,在美国纽约大学读书的女儿到机场接我。

我在纽约小住还不到一周,美国许多大学历史系研究清史的教授,如哥伦比亚大学、纽约大学、普林斯顿大学、华盛顿大学、耶鲁大学、马萨诸塞州大学、达特茅斯大学、印第安纳大学、加州大学、加州理工学院、夏威夷大学等,就纷纷向我发出邀请。美国学界学术信息传播之迅速,对中国大陆学者之热情,令我惊讶。曾任美国历史学会会长、耶鲁大学历史系教授兼系主任的史景迁先生请我安排时间,到耶鲁历史系为教授和博士候选人做一场学术演讲,我即答应。

我到耶鲁大学演讲的时间,因要通盘协调安排在美国东北部的几所高校的时间,几经协商,最后才确定下来。然而直到我去耶鲁大学演讲的时间已定,演讲题目却还在不断变化,定不下来。起初,史景迁教授征询我想讲什么,我说,因为中美文化背景不同,学术信息多年不通,是否可以讲“清史研究四十年”?他表示,这方面内容他们很需要,但要跟同仁商量一下。不久,他回电话说,这个题目太专,可否换一下?我请他提,他说,讲讲康熙怎样?我知道此前他出版了Emperor of China:Self-portrait of Kang-hsi(编者注:中译本译为《康熙:重构一位中国皇帝的内心世界》),对康熙皇帝深有研究。当然,我看的有关康熙帝的文献和档案较多,讲康熙帝是有信心的。

但时过不久,史景迁先生又来电话说:康熙的题目也太专,可否再换一个?我说再想一想。他说,他们建议我讲“清史研究的新资料”。我当时第一反应是,这个题目不好讲。什么算是新资料?我们认为是新资料的,他们可能认为并不新,这就出现认识差距,不会收到预期的结果。于是我问,是否可以再商量个题目?先生以肯定但和蔼的语气说:同仁们还是希望你讲这个题目,我们期待你。意思很明显:不必再商量,就这么定了。

我接到这个题目后,寝食不安,朝思夜想。因为当时我们中国大陆学者研究清史的基本资料是“一档三实录”,即《满文老档》和《明实录》《清实录》《李朝实录》,这在当时算善本书,借阅手续极其繁琐。而据我了解,此时大洋彼岸的美国清史学界,耶鲁大学白彬菊(Beatrice Bartlett)教授,曾在台北故宫博物院看满文档案八年,后在北京中国第一历史档案馆看满文档案三年;三个“实录”在耶鲁大学清史教授研究室都备有全套,无须去图书馆借阅。至于文集笔记,此时已影印出版四千册,方志也影印出版五千余种,还有“方略”等,这些对美国学者而言,也都不是“新资料”。

那么,“新资料”是什么?所谓过去文人赋诗灵感出自“三上”,即马上、枕上、厕上,一天如厕,突然想起“石刻资料”,可以补正史之阙、纠正史之误、充正史之实。由是,立即回房间,打开资料袋,找出自己有关石刻资料的论文,摘录编成卡片,讲稿心中有数了。

按照耶鲁大学历史系学术讲座的惯例,学术演讲时限15分钟,提问和回答限25分钟,合计40分钟。这与我们的习惯不同。但我仔细一想,把一个新观点阐述清楚,15分钟足够了。回想在学生时代,一堂课45分钟,真正重要而精彩、创新而必记的内容,15分钟足矣。从中我体会到史景迁先生在学术追求上求新如渴、求精如金的旨趣。

耶鲁讲坛上的中国教授

到1990年3月20日演讲那天,我见了史景迁教授后,送他北京燕山出版社新出版的我的第一本学术论文集《燕步集》,并签名。他接书后,高兴地说:“我们教授以能出版学术论文集感到荣幸!”

我先参观了耶鲁图书馆,史景迁宴请午餐。到了下午4时,厅堂肃静,听者就位,史景迁教授登上讲坛,说:今天,我们聚集在本系学术讲坛,进行学术交流。在这座讲坛,前有钱穆教授,他着长袍,穿布鞋,在此演讲;今天有阎崇年教授,也在这座讲坛,所不同的是,阎教授身着西服革履。好,现在请阎教授以“清史研究的新资料”为题,做学术演讲!

我的演讲,先用一分钟点出要讲的主题,然后用三分钟简略排除档案、实录、官书、文集、笔记、方志、谱牒、家乘等大家所共知的史料,这些自然不算是清史研究的新资料。这时,台下的教授们都认真地注目于我——那么,“清史研究的新资料”到底是什么?我提出,清史研究的新资料是“石刻资料”,随之阐述石刻之题记、碑记、墓志铭等对清史研究的五个资料价值,每条各阐述两分钟。最后一分钟总结。

我讲完鞠躬就座后,史景迁先生登台,请大家提问。等了很长时间,没有一个人提问,也没有一个人反问。最后,先生简要小结。

会后,我们到一家湖南饭馆餐叙。白彬菊教授点菜,她问我吃辣子吗,我说不吃,虽然心里想吃,但吃了就咳嗽。她风趣地说:我也一样,我喜欢吃辣子,辣子不喜欢我。这位美国女教授的辩证思维和风趣谈吐,给我留下深刻的印象。席间,有的教授说,我们研究一辈子清史,怎么没有就想到石刻资料是研究清史的新资料呢!当年暑假,耶鲁大学历史系就派出三四位博士生到北京,在今国家图书馆善本部金石组查阅清代石刻拓片。

后来我几次去美国做学术交流,因时间短促,又多在纽约,未能与史景迁先生谋面。到2014年,犬子在耶鲁大学法学院博士毕业,我同夫人去参加毕业典礼,遗憾的是史景迁先生休假,没有在校。虽未能见面,但我还是回到当年做演讲的讲堂,照相留念。

用故事讲述中国历史侧面

史景迁先生在教书与著书两项事业上,均做出杰出的贡献。美国大学历史系的教授,是必须亲自授课的。史景迁教授具有教书的天才,思维睿智,学识渊博,语言生动,饶有情趣。他讲课,在耶鲁,在美国,都是出了名的。美国教授柯娇燕(Pamela Kyle Crossley)跟我讲:听他课的学生有三百多人,有些学生没有座位就站着听,课讲完了,全场鼓掌,达10多分钟。先生讲课精彩的原因之一是,他对历史的研究根深叶茂,又融会贯通。

史景迁先生一生都致力于中国史的研究,尤其是晚明入清以来的中国历史,成绩斐然,影响深远。他完成了14部有关中国的历史著作,包括《康熙:重构一位中国皇帝的内心世界》《曹寅与康熙》等。他跟我说,他的汉文名字是房兆楹先生给起的,房先生对他说,你学中国历史,名字第一个字母S谐音“史”字,学历史要景仰司马迁,你就叫“史景迁”。后来,“史景迁”三个字,在世界清史学界和文化界广为人知。

《康熙》和《曹寅与康熙》两书,在中国影响很大。前一本书中,史景迁化身皇帝本人,以第一人称的大胆叙事方法,写出一代康熙大帝的身世、历史、性格、情感、心理、生活,发挥历史想象,充分展现康熙大帝的喜怒哀乐。这种方法,他称之为“自画像”(self-portrait)。用第一人称,以自己的言行表述,这在清史研究领域尚属空前,让读者看到一个有血有肉的中国皇帝。后一本书中,史景迁先生重点从康熙和曹寅君臣两个人物入手,展开一个时代的历史风貌。

史景迁先生一直坚持用一个个故事讲述着中国的历史侧面,他在中国读者中影响之大,外国史学家中难觅其二。有评价说他是以“讲故事”方式写作,是学术畅销书高手,这固有其所长,但也有其不足。

早在上世纪80年代中期,哈佛大学东亚研究中心主任孔飞力(Philip Alden Kuhn)教授有一次跟我谈到史学研究方法,他谦虚地说:我们美国人研究清史最大的困难是汉语言文字,因其局限,读史料少,那就只能发挥我们所长,富于想象,长于思维。我说,中、美学者应当互相取长补短,中国历史学者长于史料多,却短于墨守史法,美国史学家短于史料少,却长于思维创新,不能扬此抑彼,而要互补所长,共同推动历史科学发展,增进中美人民友谊。史景迁教授就是这样一位学者,他为中国史的教学与研究,为向西方介绍为中国历史文化,数十年来,苦心竭力,贡献卓著,令人敬佩。