托芙·杨松: 隐身于壁画和海岛的女人

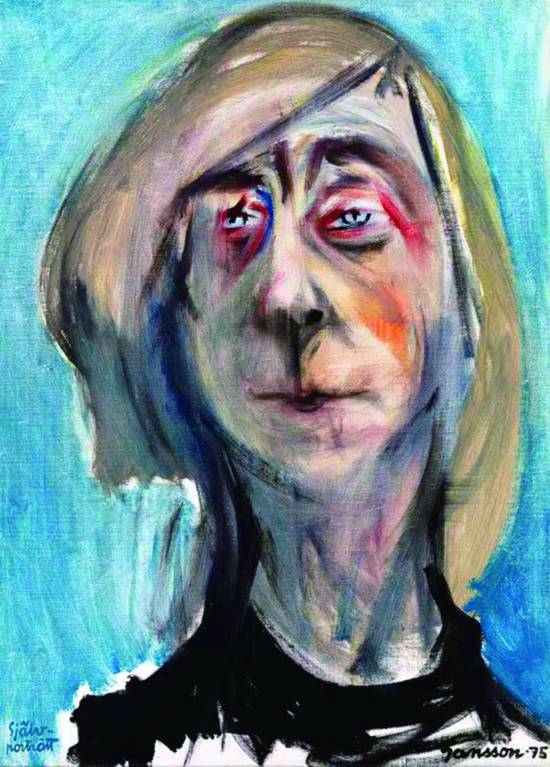

老年杨松自画像

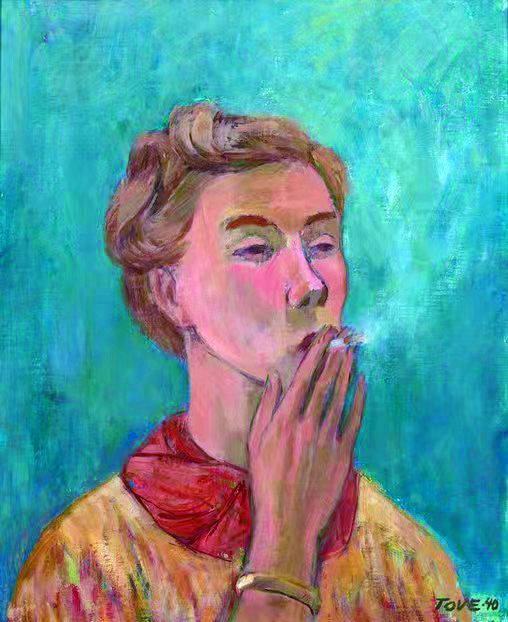

吸烟的女孩 杨松自画像

杨松画作

芬兰最著名的家庭不是别的而是姆米一家。它的创造者托芙·杨松(Tove Jansson,1914-2001)生于赫尔辛基,父亲是说瑞典语的芬兰人,母亲是瑞典人。托芙·杨松作为雕塑家维克多和漫画家西格奈的长女呼吸着艺术空气长大,很早就以艺术为天职,早年于斯德哥尔摩、赫尔辛基和巴黎的艺术学校学画。芬兰处于二战战火中的1939年,她无心作画,以书写排遣郁闷,这成了1945年出版的《小姆米和大洪水》,从此姆米故事打开一页页篇章。杨松一生以瑞典语创作九本姆米小说。1952年英译本的人气催生了两年后英国晚报对杨松的邀约及姆米漫画的连载,收获世界各国读者。1957年杨松和弟弟合作连载漫画。1960年到1975年的连载由弟弟完成,杨松走向成人读物和绘画创作。她一生获奖无数,如安徒生奖、瑞典学院奖、芬兰国民文学奖。姆米故事也早已衍生出舞台剧、动画片等。

姆米故事的诞生

为何会有姆米及姆米故事呢?杨松在不同场合有过多种解释。总体看来,姆米的具象化和孩子的恐惧及想象有关。十多岁时,寄宿斯德哥尔摩舅舅家的杨松常在夜间潜入食品储藏室找吃的,舅舅哄她说,那里有个姆米小妖精哦。在1932年的图画日记里,杨松画出了内心的惊恐,那幅画里舅舅在,她在,圆圆的头颅上生了两只圆眼睛的姆米也在。后来和弟弟辩论失败而恼羞成怒的她在墙上画的奇丑无比的家伙也是姆米。杨松在1938年始为母亲工作的讽刺漫画杂志《加姆》作画,而在1944年的反希特勒漫画上,她让酷似姆米的家伙和签名站在一起,加姆杂志的多幅杨松漫画参与了姆米的塑造过程。杨松还说过,森林里覆盖着白雪的树桩让她获得了有关姆米模样的灵感。可见姆米在她脑子里盘亘经年,是刺激她神经的家伙,不知不觉也成了想象世界的小伙伴,终于并肩站着像一个分身,而后成为她故事里的一个重要角色。

《小姆米和大洪水》以姆米和妈妈寻找家园开始,以其走到山谷定居结束。正如书写是杨松走出战争的途径,姆米谷是有着乌托邦色彩的和平谷。姆米系列小说里还有姆米爸爸、姆米女友、流浪音乐人史力奇、自私而胆小的史尼夫、好怒而直爽的小米等。姆明谷远离让战争撕裂了的日常,杨松说过:“姆米故事从一开始就是逃避现实,是人们逃入一个一切都友好又无害的世界。也许这能将他们领回非常快乐的童年,在那里,难以置信又无忧无虑的一切和日常生活混合在一起…… 我试图为自己描述和重建的是这么个世界”。

安全与灾难

姆米小说直到第五本《危险的仲夏》都与欧洲田园诗传统以及人类回归童年、回归静美的渴望有关。明媚的姆米谷也时刻受到威胁,安全与危险间的张力是主旋律,受威胁后恢复秩序成了姆米故事的模式。威胁和灾难不可或缺,它们反衬和补充了田园诗。虽然二元论是儿童文学中的传统模式,杨松对安全和灾难更有特别的思考。

杨松认为儿童的世界有很多方面,其中包括安全和恐惧。已远离儿童世界的大人突然书写起面向儿童的故事来,到底为了什么。果真是为了孩子,抑或其实是写自己的欢愉和苦恼呢?乐趣并不总是童话背后的驱动力。童书作者也许试图抓住成人世界里再难存续的孩子气,或尝试描绘正褪色的一切。书写有时是为拯救自己,为回到那没有责任、柔软又什么都不缺的世界里。

在杨松看来,儿童世界是用原色绘制的风景画,那里安全和灾难彼此滋养而共存。一切皆有其所,一切皆有可能。非理性的事物与清晰而合乎逻辑的事物混合一处。具有梦的特征而又超现实的幻想里编织着日常现实。她强调,只有孩子能在日常里暗藏的兴奋以及幻想中暗藏的安全间取得完美均衡。这是令人惊叹的自卫手段,是躲避威胁和平庸之双刃剑的手段。童书作家或许正试图恢复这危险的平衡,正因日常生活的无聊而窒息,正在寻找失去了的非理性,或很是害怕、正寻找返回安全场所的路径。

不过,杨松强调作家有一个须为小读者履行的义务,那就是幸福结尾。至少要有让孩子们进一步讲故事的开放途径。灾难不过是期待已久的冒险的实现,比书籍乃至幻想都更真实。

从第一本开始,姆米小说确实是大小危机的化解,都有幸福结尾。冒险也好、洪水和彗星也罢,都给姆米谷带来危险消除后更大的欢愉和团结。

爸爸和大海

早期姆米小说的焦点是戏剧性事件,强调乐园风光,这一切又与家庭生活紧密联系。姆米妈妈是山谷的中心,她代表的温暖从未被外部灾难颠覆。

第一本姆米小说出版20年后的1965年,《爸爸和大海》推出,与之前的故事不同,这里对恬静生活的威胁并非来自外部,而是家庭成员的内部。一下子褪去姆米故事里鲜明的家庭田园诗色彩,传统的丈夫和妻子的角色受到了冲击。

本来姆米一家在姆米系列的主景区姆米谷过着和谐生活。姆米妈妈“很满足于山谷里的日子,每一回,她看起来都像走在一条全新的路上,觉得兴奋”,然而爸爸感觉到自己的多余,以为安逸的环境使大家不再需要自己的保护,寄希望以灭火重塑威严。然而妻子和孩子在他打盹时轻松消解了一处小火警,这让他格外失落。他喜欢透过一只玻璃球看家人,感觉自己在世界的中心,而家人们因玻璃球变形,变得很小,正沉入深海、需要他的救助。他要走回野性的自然,带全家前往海岛,将他们置于自己的保护之下。

姆米谷为海岛所取代,田园情调为现实和超现实主义的色彩覆盖,文字重心从叙述温馨有趣的故事转为关注内心纠葛。海岛荒凉,只有一个阴郁寡言的渔民。灯塔锁着,灯火灭着, 本来雄心勃勃的姆米爸爸甚至无法让灯塔重新发光。他在岛上发呆或钓鱼,嘱咐妻子别动,好生享受在家的感觉就好。自欺欺人的男人和一心维护丈夫自尊而越发疲惫的女人间隔阂加大。除了养女小米依然心直口快、我行我素,爸爸妈妈和失恋的姆米都有满腹烦恼、经历着精神危机。无边的大海“深蓝色,就像玻璃球一样蓝”,姆米故事里的田园诗遭遇了质疑和颠覆。

自我的觉醒和母亲的消失

在姆米小说最初的插图里,除了姆米妈妈的手提包,姆米父母的外观差别不大。连载漫画要求突出区别,杨松给姆米妈妈系上围裙,给姆米爸爸戴起了礼帽。围裙显示的正是“母亲”的家庭角色。

姆米妈妈勤劳而慈爱,她是为了爸爸才到海岛去。自打上船,妈妈就很困,又担心自己睡着了会让爸爸不开心。姆米爸爸问是否裹着的毯子还暖和,“当然,亲爱的”,她说,其实毯子已潮湿。抵达海岛时,她首先从篮子里翻出打算移植到岛上的玫瑰。丈夫阻止了她,强调先把船弄停当。玫瑰给挤在箱子和船舷间。上岸后,姆米察觉,“在所有奇怪的事情里,最奇怪的是妈妈在一个新地方睡着了,没打开行李,没替大家铺床,也没给大家分糖”,从不离手的提包孤独地立在帐篷外的沙地里,这景象“很可怕又很刺激,意味着一切都是一种改变而不仅仅是一次历险”。提包本是姆米妈妈的重要属性,那里头总有其他成员需要的东西,魔术包一般,有无穷的支持和力量。

接下来的日子里,姆米妈妈发现岛上满是石头不见土壤,要在这样的环境里种出花园真难想象。灯塔太高、大海太大,让她晕眩。等到姆米爸爸终于找到灯塔的钥匙,让全家入住时,姆米妈妈跨过门槛就不由得停下了脚步,她感到塔内阴森森的,嘴里说:“这里挺舒适”。显然,做永恒的母亲,做美好的化身,剥夺了姆米妈妈抒发个人情绪和欲望的可能性。她天天戴着姆米爸爸拿玻璃片和米粒为她装饰出的腰带,“好显示她有多喜欢它”,其实腰带限制活动,玻璃不是勾住这就是勾住那,她得小心地移步,不然米粒会脱落。有时她快意地吐出个难听的字眼,立刻环顾四周,怕有谁听见。

束缚在贤妻良母腰带里的姆米妈妈习惯性地压抑着真实情绪,还一直照顾丈夫的情绪。姆米爸爸曾在先前的小说里回忆:“我的愚蠢被她温柔和理解的眼神掩盖,转为洞察力和理性,同时也丢失了野性的自由的魅力。”这番话外层是感谢,里层其实有责备。奔向海岛恐怕正是他受压抑的野性的自由的反弹。

正如姆米爸爸迷恋野性的自然,姆米妈妈眷恋着花园。她觉得腐烂的海藻“有着和故乡大地一样深沉的颜色”,兴许能变成有营养的土壤。然而风暴来了,海水轻松地将海藻冲走。希望彻底破灭,姆米妈妈在岛上的行动越发古怪,甚至开始劈柴,干着典型的男人的活。丈夫劝阻,她说:“这是我的事”。

海风让姆米妈妈担忧,她把鼻子埋进枕头,试着去想苹果树。可惜她只看到汹涌的大海,灯灭,大海升起,无处不在,占据海滩、岛屿和房屋。整个世界都是光溜溜的水,似乎房间开始慢慢航行。她担心小岛漂浮,可兴许就漂到了姆米谷的小码头,可也许会滑到世界的边缘。她羡慕独立出去的儿子姆米,惋惜“妈妈们不能随意离开……妈妈们有时可能尤其需要它”,这里有她对自己的怜惜。

姆米妈妈也梦见姆米谷的邻居和那里翠绿的夏,醒来格外伤感,从此置家务于不顾,热衷于在墙上画画。她画鲜花,而后还陆续画了些别的,但她强调画里绝不会有岩石和大海。岩石和大海属于野性自然,属于姆米爸爸,不画这些显然就坚决排除了姆米爸爸和他的世界。感到抑郁和无力的姆米妈妈终于偏离母亲的角色,进入自己的内心。她一再强调这幅画只是她的,她画着两个自己,一个提着包,一个拿苹果。小米说,不能也画画我们吗?姆米妈妈答道:“你在岛上”。这句话表明姆米妈妈并不认为自己在岛上,至少魂不在此。有一天,窗外飞来一只黑鸟,姆米妈妈害怕极了,“我真想离开这可怕的光秃秃的岛和凶险的海回家去”,她伸出双臂搂着她画的苹果树,“海的声音消失了,妈妈走进了她的花园。”当她进入画中时,终于连身体也都在海岛及家庭里缺席了。在她自己的花园里,她能看见灯塔里的家人“雾蒙蒙”的,好像他们在水下移动。她在苹果树后,靠着这棵树沉沉睡去。此后每每岛上的日子让她不开心,她就逃入画中。也因为如此,她和家人相处的时间又一点一点拉长。当姆米邀妈妈到自己的新“家”时,妈妈指点一番后说:“现在我要回灯塔去了。”而在故事尾声,风暴中获救的渔夫到灯塔做客,妈妈再扮温厚主妇,称灯塔为“家”,还告诉渔夫,她正考虑在另一面墙上画“这座岛的地图——包括岛上的岩石和浅滩……”因为对海岛不再那么排斥,她也丧失了再次逃入壁画的能力。苹果象征压抑的欲望,尽管有苹果的壁画曾是姆米妈妈的隐匿之所,壁画只让她暂时离开现实却不能让她真正走回往昔的姆米谷。随着中年的到来、子女的离家,丈夫的危机,她的自我意识终于浮现。她消失是为现实苦痛,最终,她不再渴望回到过去是对新生活的接受。消失过的母亲仍是母亲,却不再扮演母亲的神话。

母亲和女儿

姆米妈妈是一切冒险所依赖的安全后盾,最初正是她带着姆米穿越黑暗和险阻来到山谷。是充满爱心又临危不乱的她强化了姆明谷的明媚印象。正如绘本《后来发生什么?》的结尾,排除危险、终于回家的大家,受到姆米妈妈的欢迎,她坐在玫瑰盛开的草地上,把理好的红醋栗放进一顶礼帽,她的耳间有玫瑰,背后是太阳的光芒。

姆米家处于逼真而细致的北欧自然场景和生活场景里,不过家庭氛围带有浓重的、来自杨松父母家的艺术家和波西米亚特征,一扫北欧中产家庭常见的淡漠感和距离感。姆米家客来客往,姆米妈妈是大家的妈妈,与丈夫相处时也扮演母亲角色,鼓励和表扬、缓解对方的情绪波动。

正如永恒的春和葱郁的夏是姆米谷系列最常见的季节,姆米妈妈的形象很大程度基于社会中固化的理想母亲神话。能为丈夫和孩子牺牲自我,在娼妓和圣母间的“母亲”形象承担着为社会和文化强化了的责任,压抑了一个女人正常的愤怒和哀怨、自私和欲望,她温良恭俭让,处于歇斯底里的疯女人的另一端。

《爸爸和大海》中的姆米妈妈和她在姆米谷时相比,重现了自我,流露了忧伤和苦痛。1965年出版的这一小说顺应了1960和1970年代的妇女解放风潮。众所周知,姆米妈妈和爸爸的原型是杨松的父母,而处于墙上图画和海岛现实间的姆米妈妈身上,更凸显作为艺术家的杨松母亲的身影。

出生于瑞典南部牧师家庭的杨松的母亲是在巴黎学雕塑时和杨松的父亲相识的,婚后为辅助丈夫也为补贴家用,画插画并设计邮票等,放弃了她钟爱的雕塑事业。这也是那个时代女艺术家的普遍结局,以相夫教子为主,以补贴家用的插画等职业为辅。

杨松在艺术上敬重父亲,在感情上则和母亲难舍难分。因为不肯离母亲太远,杨松放弃了继续在瑞典学画,也没迁离更温暖的城市。在1968年的自传《雕刻家的女儿》中,杨松仿佛还是父母膝下承欢的女孩,她保留了孩子的目光:“我妈妈有一头乌黑的头发,像一朵披散开来的云,散发着香味,她像书里画的悲伤皇后……苍白的皇后带着花洒走遍整个原野……她温和而严肃。现在她一生都走在那里,除了水,没有谁看得见她多美丽多悲伤……”杨松心中的妈妈美好、严肃也忧伤。

1941年,杨松在给友人的信中直言:“母亲真是不幸,你看她总唯唯诺诺,隐藏自己,屈从于父亲,放弃自己的人生,只为子女奉献。然而子女无非是或因男人们的战争而死,或因极其悲苦而成为消极的人。我自己要是结婚,我的画会有个什么下场实在清楚不过。” 如果说海岛上的姆米妈妈在人生半程才有自我的觉醒,杨松则很早就从母亲的命运中意识到从事艺术的女性之艰难。

然而杨松也无法消解难题,《爸爸和大海》里画画的女性形象里不单有母亲的苦楚也叠映着作为女儿的杨松因连载漫画放弃绘画事业的隐痛。连载漫画给杨松带来全球的声誉和经济的宽裕,也让她疲于应付各种事务。她最终将连载漫画交给弟弟处理,好集中精力作画。1961年圣诞夜,在致友人的信中杨松坦言:“我离开绘画界很久了,再开始很难。好像既没有以前作画的感觉,也没有新的方向。此外,谁也不觉得我是画家。我是有名的姆米妈妈,此外什么也不是。重新开始,实在是难。”那时抽象艺术流行,从前的同行纷纷追赶时代潮流。正是重做画家的60年代,她书写了《爸爸和大海》。然而,无论当时还是后来,她都没能在绘画界获得认可。

杨松很早就预见自己不会有通常的家庭,除了艺术追求还有性取向问题。她有过几任男友,有过未婚夫,最终和一位女画家相伴45年。虽然她表达过,我爱的是人,不是性别,但身陷小群体的压力不难想象。

在人生的压力下,姆米妈妈逃到壁画里,杨松一度逃到姆米故事里,给自己和家人安排了一个特别空间姆米谷。她父亲于1958年去世,杨松感叹:“对妈妈来说很难。父母彼此相爱,比我以为的更深。我昨天整理爸爸的东西时深刻感受到这一点……”1964年6月,杨松给女友的信里提及《爸爸和大海》:“现在想来,这都是和爸爸有关的话。我把这本书献给他。”1970年,第九本也就是最后一本姆米小说《十一月的姆米谷》只剩插图工作时,她母亲去世。这最后的篇章里隐含了杨松对母亲时日无多的预感和悲伤。

从山谷到海岛,不再点缀母亲神话的姆米妈妈很难继续承担过于美好的虚构世界的代言者。幸福家庭的故事淡去。姆米小说的最后两本将姆米一家从田园诗中拉出,表现得更像有苦痛有纠结的人类家庭。《十一月的姆米谷》里,大家去姆米谷寻姆米一家不遇,始终在码头等待他们的小不点托夫特说,我想见的,只是妈妈。而远处水面上闪着防风灯的光,也许有人要抵达,但不确定。

自《爸爸和大海》,姆米小说成了童书伪装下的成人文学。不久,杨松结束了姆米故事投身成人文学创作。父亲和母亲的离开让她终于成人,就像姆米终于离家独立。

父母的相继离开让姆米谷难以存续,不过在芬兰湾一个低矮而狭小的岩石岛上,杨松营造了一个物理上真实存在的空间,那里有个小屋,只有一个房间,四面有一扇窗,能看见不远处环绕的海水,时而汹涌时而平静。在这没有电的原始环境里,她和伴侣每年从早春住到晚秋,直到杨松75岁。成为大画家的梦想没有实现。一个人尤其一个女人究竟该怎样过一生?她究竟该怎样爱,爱怎样的人?很可能,许多人是不由自主地卷入生活轨道,直到中年或晚年,才在回眸间恍惚觉得或许本可以过成另一番模样。杨松虽未能如愿成为大画家,她以姆米故事和海岛生活维护了个性和内心。

弥漫全身的孤独

《爸爸和大海》中的出场角色除了爸爸妈妈和姆米,只有养女小米。往昔的那么多友朋远在天边。有一个角色却疯狂地追向海岛。

她叫莫兰,有两只冷酷的眼和一排宽大的闪亮的白牙。无论在哪里站上一会儿,她脚下的地面便结冰,花草就枯萎。她碰触的一切会冻结,虽然她苦苦寻求友谊和温暖,大家只能躲避她、拒绝她。

这样的莫兰执拗地跟到姆米一家的海岛来了,她巨大的孤独和郁闷反射着姆米一家的孤独和郁闷。父母为自己的事焦头烂额时,姆米在岛上开辟出自己的地盘,他告诉父母独立的决定,父母充耳不闻,那时雾气正从窗外滚过,“整个岛屿的忧郁和整个大海的孤独已悄悄进入他们的内心”。

有记录证实,杨松在童年就熟读瑞典绘本名家艾尔莎·贝斯寇的绘本。而杨松塑造的姆米形象不少人认为受瑞典插画家约翰·鲍尔的启发。杨松的绘本故事中给吸尘器剖腹的情节不难看到格林童话里给狼剖腹的画面。不过这些相似性偏于分析画图,和文本还有距离。

杨松对于瑞典作家塞尔玛·拉格洛夫的文本的吸收需另外著文分析,但姆米故事里的一些情节和《尤斯塔·贝林的萨迦》里的十分相像,比如姆米女友的哥哥爱好科研,做出翅膀来腾飞,很难不让我想起博学而多才多艺的凯文乎勒给自己安好翅膀,老鹰一般在城市上空翱翔。而对于莫兰的描写和《尤斯塔·贝琳的萨迦》中对死神的描写有神似之处。那个总想和人们在一起的死神,希望有人开心地欢迎他。然而从不曾有谁对他流露出发自内心的真欢喜。当他在夜里来到温馨又和睦的贝尔雅庄园时,狐狸尖叫、草蛇扭动、苹果树上一头猫头鹰在嘶喊,黑夜里的一切都认得他,并因此瑟瑟发抖。

姆米谷的莫兰站在姆米家的草地上。她盯着亮灯的屋子,试图进入。灯光落在草地和丁香灌木上。她在阴影里坐了许久,脚下的地面结了冰。她起身时,青草玻璃一样破碎。一阵恐惧的低语穿过树叶,叶片颤抖着落在她肩上,蚱蜢停止了吱吱声。她直瞪着那盏灯,慢慢摇着沉重的大脑袋。一股白色冷雾在她脚下翻滚。缓缓滑向那盏灯的是她灰色而孤独的阴影。窗户颤动,花园屏息,她已到廊外。室内的姆米是惊恐的,第二天他想象自己就是她,在枯叶丛中蹲着,是地球上最孤独的。而妈妈的忠告是,别和莫兰说话,甚至都别谈论她,否则她会长大并追着你不放。不该为她难过,你认为她喜欢燃烧的东西,可她只想坐在上面,将它熄灭、再也不会燃烧。

正是这冷酷又孤独的莫兰开始了缓慢又艰难的飞越大海的旅程。她追到海岛后在一天晚上开始歌唱。谁也没提着灯到海滩来,她在那里等了又等。姆米起初很惧怕,不过他为莫兰难过,开始接近她,用提灯照亮她。有一天她跳起了舞。最终发生了变化,她脚下的地不再冻结了,姆米也克服了焦虑和恐惧。

《爸爸和大海》里还有一个重度孤独者灯塔守护人,他为生存的寂寞提出了自己的证词,那是灯塔里留下的几行字:“海上空荡荡/月亮高处悬/不见帆一片/悠悠已四年”。不堪忍受为那永不会经过的船帆点上无人看见的灯塔,他才离开了自己的位置成为阴沉的打渔人。

尾 声

熄灭的灯塔象征不如人意和缺乏希望。最终,姆米爸爸蓦然回首,发现灯塔亮了,打渔人点亮了它。《爸爸和大海》这乔装成童书的成人读物,细节描写逼真如生活的复制,又编织着想象的一切。杨松以入微的体验和画面感丰富的语言在真实和幻想里随时进出,让理性的成人思绪和孩子的丰富想象并行又交接。她笔下的寂寞、恐惧或哀痛都富有现场感和感染力。也许杨松那样的人有一种特殊的能力,有能力从不怀疑自己感受到的就一定存在,就像当年舅舅说,食品储藏室里有个姆米,她感受到了,就足以让姆米现身。