我原来也以为,我是足够了解父亲的。 向迅:我们该如何书写父亲?

《与父亲书》向迅 著北京十月文艺出版社

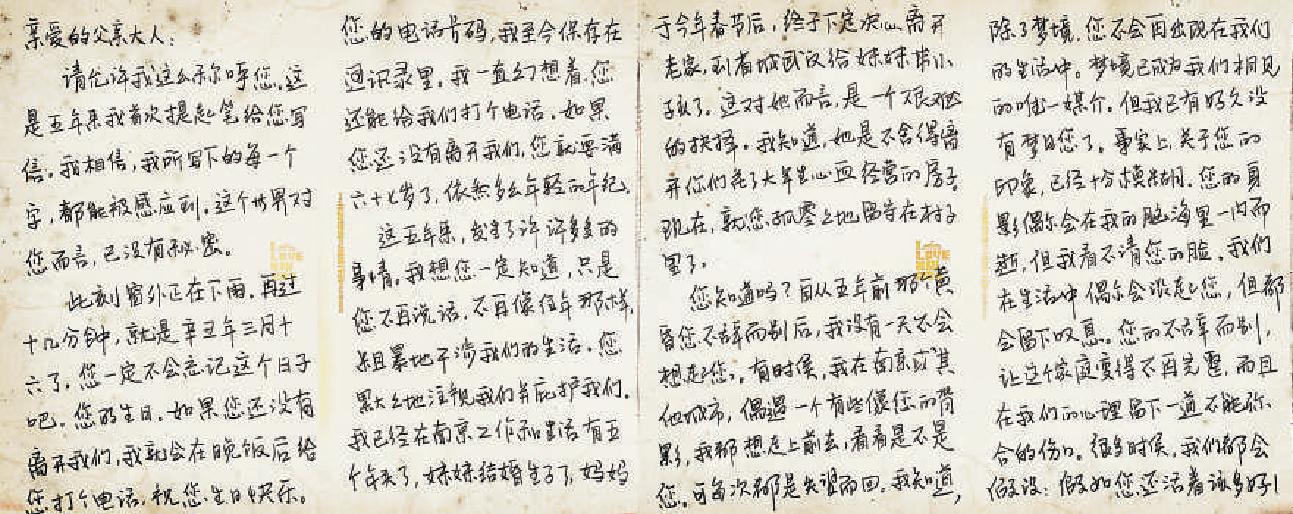

作者向迅给父亲的手写信

新书《与父亲书》出版后,受到不少同行和媒体朋友的关注。在分享会和访谈中,我谈到不少与这本书有关的事情,但我从未透露一个秘密:这其实是我写下的第三部关于父亲的书稿。至于为什么没有透露,可能是朋友们没有问及这个话题,也有可能是我刻意隐瞒:我不太愿意承认,在此之前,我写过两部失败之作和诸多练笔之作。

漫长的练笔期

追溯我写父亲的最早时间,已不可考,但对第一篇像模像样写父亲的文字,依然印象深刻。那已是十八年前的旧事了。那会儿,我刚上大学,而且做着不切实际的作家梦。恰逢三个文学社联合举办一个面向全校学生的征文大赛。我斗胆写了一篇,郑重地投进收稿信箱,没想到张榜公布获奖名单时,我的名字排第一个,一时“名声大噪”。

这篇获奖文章就是写父亲的。在这篇不太成熟的习作里,我写到二十年前的冬天,正值壮年的父亲带领我们一家人在一块荒地上修建水库的事情;写到次年春天,他乘坐三天三夜的绿皮火车到乌鲁木齐谋生,结果没过多久,便在一个意外事故中受伤;还写到他在镇上送我乘车时,我在布满污渍的车窗里偷窥他僵硬而又略显佝偻的背影。

十年前,我在《草原》杂志发表了散文《等候父亲回家》。以现在的眼光来看,这篇散文成色不足,但它是我真正意义上书写父亲的开篇之作。事实上,它也只是记录了一件小事:我们焦急地等待外出谋生的父亲回家过春节。其中一个情节,我在《与父亲书》这本书中也有提及:在我们的千盼万盼中,父亲终于赶在母亲生日那天回来了,但因他没有带回我们的学费,被母亲赶出了家门。

我记得,一位十分关心我的长者读了这篇文章之后,提出了一个疑问:这样的事情,在真实生活中不可能发生。他的意思是,母亲的举动,有违常情。我当年没有进行任何辩解。现在,我觉得有必要回应一下:这便是父亲面对的真实生活,也是我们面对的真实生活。

偶尔回想这一事件,我也觉得母亲理亏。但我们忽略了一个最重要的事实:当年最期待父亲早日回家的,其实是母亲。正是父亲回家的那一天,母亲带领我们到镇上赶集。每每有中巴车在尘土飞扬的集市停下,她都会踮起脚,伸长脖子,在下车客中搜寻父亲的身影。

两次失败的写作

二〇一三年,我决定为父亲写一本书。在随后的一年多时间里,我先后写下了《冬天的事业》《非虚构的父亲》《父亲的江湖》《一个人的战争》《父亲的花园》等五篇散文。二〇一四年秋,我在北戴河学习期间,整理好了书稿,并写下了一万余字的自序——《父亲是个伟大的“小人物”》;回长沙后,我又趁热打铁写下了六千余字的后记。

真是写得顺风顺水啊,没有遇到一丁点障碍。这也是在《与父亲书》即将付梓之际,责编李婧婧女士命我写一篇自序时,我竟不假思索地告诉她“我擅长写自序胜于写文章”的原因。可哪里知道,两千余字的序言,我竟花了三个月的时间才完成。真是此一时彼一时也。

二〇一四年底,我离开长沙,到苏北的一座小城谋得了一份堪称理想的职业:专业作家。终于有大把时间了。回头看这部书稿,觉得只是写出了一些浮光掠影式的粗鄙印象,并不能把我的父亲与千千万万个父亲区别开来,于是计划以他在这片国土上“南征北战”的经历为主线,写一部长篇非虚构作品。

正式动笔,是在二〇一五年早春。那是新生活的开始。我至今记得,那时乍暖还寒,可窗外的两棵紫叶李,早已是繁花满树,空气中弥漫着迷人的香气。

而也正是这年三月,父亲的身体开始出现不适,反复咳嗽和低烧。最初以为是感冒,后来中医诊断为“气”之郁结,在卫生院胡乱抓了一些药,总不见好。五一劳动节期间,我回了一趟老家,见到被头痛病困扰的父亲,陪他去县人民医院检查。没想到这是噩梦的开端。

三个月之后,父亲在武汉同济医院被确诊为肺部恶性肿瘤患者,生存期只剩下两年。实际上,父亲在第二年六月就离开了我们。

二〇一五年九月到次年五月,我不间断地往返于江苏和湖北两省之间。在这极其短暂的大半年时间里,我目睹了父亲一点点在我们生活中消失的全部过程。这是一个痛苦的过程,残忍的过程,希望破碎的过程。当然,这也是一个被动成长的过程。

在此期间和在此之后,我一直在创作这部长篇非虚构作品。我试图把我看到的一切和想到的一切都记录下来,呈现一个真实的父亲,但最终不得不放弃。

原因有三:我对前面写下的部分并不满意;一些事情我还没有足够的勇气面对;我还不足以了解父亲——这一点,我早在二〇一四年为第一部书稿写下的自序里,就有相当清醒的认识:

我原来也以为,我是足够了解父亲的,这个心高气傲、脾气暴躁却又越来越好脾气的男人,但在写作的过程中,我才沮丧地发现,他对于我,完全是一个陌生的人,我无法走进他的内心世界,亦无法回想起更多温暖的细节。我们可以分享他的喜悦,却不能分享他的悲伤和孤独;我们所知道的关于他的故事,只是他全部人生的冰山一角。

我在这篇自以为是的自序里,分析了原因:

最重要的一条莫过于“我们成长的过程,其实是逐渐远离父亲的过程”。我们从他的身体里走出来,不断与他的童年、少年和青年相遇,然后又与他们一一挥手告别,最终离他越来越远。

“吾若不写,无人能写”

虽然有过这两次失败的写作——第一次是方向不明确,第二次是盖了一幢烂尾楼,但我从没有放弃想要为父亲写一本书的愿望。对我而言,这是不得不写的一本书。正如马来西亚作家黎紫书所说,“吾若不写,无人能写”。

我清晰地记得,二〇一六年七月中旬的一个日子,就在我拿着父亲的身份证到派出所办完销户手续以后,一股巨大的无法抑制的悲哀忽然涌上心头;同时涌上心头的,还有一部广为流传的中篇小说的篇名——“世间已无陈金芳”。

我恍惚着迈出派出所办证大厅的大门,七月猛烈的阳光泼我一身。我打了一个趔趄,差点摔倒在地。

那是我有史以来最艰难地一次回家。想到父亲的姓名、年龄、出生日期和住址被咔嚓一声注销,我就感到无言的悲伤,好像他根本不曾来过世界;想到从此以后,我回老家时,再也看不到他的身影,再也听不见他的声音,我就不禁潸然泪下。

我在后记中陈述过此时的心境:我不能忍受父亲与那些散落乡间的祖辈一样,就这样从我们的生活中,从我们的记忆里,从这个世界上悄无声息地消失——“好一似鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”。

我必须得做点什么。而我唯一能做的,就是把父亲一生的故事书写下来。我要让父亲在一个远比记忆可靠的地方活着。正是受此愿力的促使,我先后创作出了记录父亲肉体和精神上发生巨大变化的《独角兽》和反思他与母亲婚姻关系的《巴别塔》两篇散文。

在创作这两篇散文乃至整本书的过程中,我遇到一个十分棘手的写作伦理问题。前不久,我在一个访谈中谈及这个话题:

我们该如何书写自己的父亲?

写作父亲的方法

囿于道德伦理隐形的影响和制约,大多数中国作家写就的关于父亲的文章,都只是写出了一部分父亲,而把另外一部分父亲藏了起来,或者根据自己的需要,对其进行了美化和修饰。我们所看见的那个父亲,并非一个完整的父亲,或者说完全真实的父亲。

我们或许已经习惯了某一类的父亲形象,至少是慈父形象吧。但如果我写出了父亲在日常生活中刻意隐藏起来的部分,写出了他非英雄的一面和非光彩照人的一面,写出了他不为人知的精神秘史,写出了一位陌生的父亲,会不会受到来自他人道德上的责难?

我的选择和决定得到了同行的认可。作家李修文先生评价说,“这本书的迷人之处还在于,作者承认父亲的失败,承认父亲的胆怯、惊慌、恐惧,承认父亲所遭遇到的生命的阻隔与中断,甚至他去观察父亲,父亲是蜷缩着、恐惧着的,有大量这样的细节描摹。”

另外一个问题是,我们对父亲的书写,是建立在记忆基础之上的,可我们原以为坚实可靠的记忆,早已被时间之河冲撞成一块块碎片,散落于天涯各处。而现在,我们需要把记忆碎片打捞上来,根据线索,对它们进行一一辨认,再像拼凑地图一样把它们拼凑在一起。但谁能保证,我们在拼凑地图的过程中,不会出一丝差错?

这项工作,无异于对消失的梦境进行再造。我一直对《盗梦空间》这部电影赞赏有加。原因在于,它触及到文学创作的根本性问题。要让一个人进入到你创造的梦境而不会产生丝毫怀疑,甚至是潜意识的怀疑,这就要求作为造梦师的你无论是在对宏观空间的构造,还是对局部细节的处理上,都具备叫人无懈可击的本领。

事实上,文学创作就是造梦。而作家就是造梦师。

收入书中的《鼠患之年》和《时间城堡》两篇文章,便是我对记忆的再造,或者说对童年梦境的再造。我在书写的过程中,模糊了时间的界限,营造了一种陌生的氛围。书出版后,不止一个读者提到,他们在两篇文章里读到了加西亚·马尔克斯和布鲁诺·舒尔茨的味道。我对此不打算反驳,谁叫他们两位都是我极其喜欢的作家呢?

这里面也涉及到一个创作理念的问题:我渴望创作出那种不太像散文的散文,甚至是四不像的文章,也即于坚老师在推荐语中所说的那种超越小说与散文或“更模糊更不确定的东西”。

“这只是一个开始”

书出版以后,我长舒了一口气。不是我觉得可以对父亲或者说对自己有所交代了,而是通过这本书的写作,我重新认识了父亲,理解了父亲,正如好几位青年评论家所说,我与父亲达成了和解。以前,我只是一味地觉得父亲脾气不好,教育方式不对,但现在,我理解了父亲之所以成为我们看见的那位父亲,多是被现实生活所迫。

有意思的是,我的朋友,青年诗人麦豆先生读罢此书,撰写了一篇评论。文章结尾,他这样写道:向迅在《与父亲书》中向我们展示了父亲的诸多侧面,但要详细了解父亲的历史,特别是社会学意义上的立体的父亲形象,还需要写出父亲更多的故事。向迅意识到了这一点,他在后记中写道,他对父亲的书写“义务尚未完成”。

我读到最后一句话时,下意识地愣了一下,于是翻开《与父亲书》的后记,逐字逐句阅读,竟也没有找到“义务尚未完成”这句话。看来诗人的言辞是不可信的,哪怕他标注了双引号。虽然这句话纯属诗人杜撰,但他的直觉是对的。《与父亲书》的出版,不代表我已完成对父亲的书写。这只是一个开始。我还有许许多多关于父亲的故事要讲。

【作者简介:向迅,1984年出生在中国鄂西,中国作协会员,已出版散文集《谁还能衣锦还乡》《斯卡布罗集市》《寄居者笔记》等,曾获林语堂散文奖、孙犁散文奖、冰心儿童文学奖、三毛散文奖等。】