帕慕克的物的世界:纯真之物

作家奥尔罕·帕慕克在纯真博物馆

这个世界上,有谁会为一部虚构小说建一座博物馆吗?有谁能让读者觉得小说中的人物是真实存在的吗?答案是:帕慕克!2002年,在创作小说《纯真博物馆》的同时,诺奖作家帕慕克就开始筹建现实中的“纯真博物馆”,从选址、购房到搜集物品、布置展馆,博物馆与小说齐头并进,历经十载,最终得以完成,而《纯真物件》一书正是对这一奇妙过程的完整记录。小说,博物馆以及记录,三位一体,构成了帕慕克迷人的“物的世界”。

47号展柜

“父亲的辞世”章节。这张照片占据展柜近一半的上部空间。它是凯末尔父亲服兵役时的留影,他细心保存在抽屉里。可以看到,他正在跟一些部队高官一起喝拉克酒。照片拍于“二战”时,那时候土耳其还完全是军政独裁统治下的乡土社会。三十年后当小说中的故事开始时,状况还是那样。无论是他父亲(坐在树的右边)这张照片,还是部队高官手拿拉克玻璃酒杯的特别样子,凯末尔都很喜爱,这一点让我们博物馆团队有些感动。

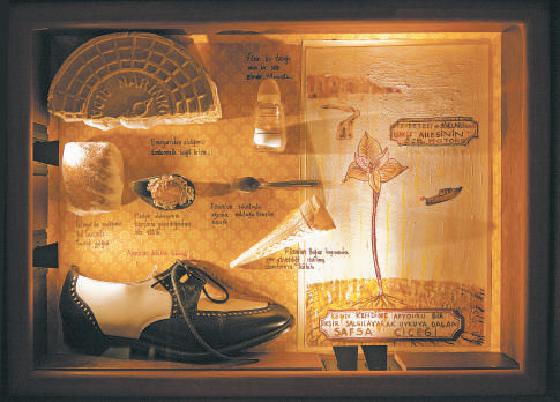

28号展柜

对应着小说的第28章“物件给予的安慰”。从图片可以看出展品包含的不同物件,如玩具火车,最靠后部的一幅水彩画,名《红轮船》,下方的手表,钟表等不同物件。

凯末尔·巴斯玛基和奥尔罕·帕慕克的藏品被放在橱窗、展盒里以及楼梯下展示,展品的安排与小说的章节相对应。

1、帕慕克的文化性

《纯真物件》既是活动记录,也是博物馆导游手册,同时也是一部独立的非虚构作品,全面展示了帕慕克作为小说家的文化性。

从文学来看,创办“纯真博物馆”是帕慕克打破虚构与现实界限的一次“文学行动”。在《天真的和感伤的小说家》中,帕慕克谈到过小说世界的“悖论性处境”(它既是读者的也是作者的):“我们心灵中天真的一面越是相信小说,越是被之迷惑,我们因不得不接受小说描写只是虚构的这一事实而产生的失望就越发让人感到悲伤”。为了缓解这种“特殊的挫折”,帕慕克才有了博物馆配套小说的想法:“为何旁人从未想过此事,在一个故事里把一部小说和一座博物馆结合在一起?假若某人建了一个安娜·卡列尼娜博物馆,找到一种方式去展示小说里的物质世界,我会趋之若鹜的。”“纯真博物馆”体现出了重要的诗学意义,即确立写作真正的及物性,实现虚构与现实的共通。

从博物学来看,帕慕克集中阐发了自己“小而美”的博物馆理念。在书中,帕慕克为“小博物馆”代言,郑重其事地拟了“一份谦逊的博物馆宣言”。可以说,它是民间博物馆运动有史以来颇为重要的一次观念总结:“衡量一个博物馆是否成功,不应该看它是否有能力去表达一个国家、民族、团体或精挑细选出来的历史,应该看的是它揭示个体的人性的能力”;“博物馆应该去探索和揭示,在那些增长中的非西方富裕国家里出现的新的现代人的世界和人性”。帕慕克旗帜鲜明地站在“小博物馆”这边,反对“大博物馆”的“国家主义”和“宏大叙事”。他既是这样想的,也是这样做的。正是在这种理念下创办的“纯真博物馆”,荣获了2014年欧洲年度博物馆奖。

从历史学和文化学来看,《纯真物件》是帕慕克对土耳其历史文化、东西方文明的一次深描。《纯真物件》完全可以视为是一部小型的物质文化史和日常生活微观史,它从物品出发,事无巨细、生动具体地描述了土耳其宗教与世俗生活的点点滴滴。与刘易斯《现代土耳其的兴起》、贝尔福《奥斯曼帝国六百年》以及古德温《奥斯曼帝国闲史》等皇皇巨著相比,它显然更富于人情味和生活感。比如谈“喝茶”:“在我的小说故事发生的年代里,茶叶的生产和销售由国家垄断,就像咖啡豆和烟草一样。在整个土耳其,茶叶每克的售价是一样的,口味是一样的,连颜色都是一样的。事实上,这种‘众口同调’的茶叶完全符合那个时代的精神——那时候每个人都跟他人一样,竭力相信一样的事物,努力穿一样的衣服,观看一样的电视节目。”这样的时代,我们中国人当然不会陌生。

当然,作为一部“物质之书”,《纯真物件》也集中体现了帕慕克的物质哲学,从中我们可以了解到帕慕克对物性与人性的沉思。而这也是《纯真物件》最让人值得回味的地方,因为我们今天最大的时代主题正是“物”。

2、人与物的亲近

我们今天似乎身处一个物欲泛滥、物化严重的时代。波德里亚在《消费社会》里对这种“可怕”的时代状况有过悲观描述:“正如狼孩因为跟狼生活在一起变成了狼一样,我们自己也慢慢地变成了官能性的人了。我们生活在物的时代:我是说,我们根据它们的节奏和不断替代的现实而生活着。在以往的所有文明中,能够在一代一代人之后存在下来的是物,是经久不衰的工具或建筑物,而今天,看到物的产生、完善与消亡的却是我们自己。物既非动物也非植物,但是它给人一种大量繁衍与热带丛林的感觉。现代新野人很难从中找到文明的影子。这种由人而产生的动植物,像可恶的科幻小说中的场景一样,反过来包围人、围困人。”

波德里亚的观感颇能代表当代批判理论对物的认知:物作为人的对立面而存在;物性是对人性的压迫和剥夺。但是,在物与人的关系问题上,物的非人性只是一面,它还有另一面,即人与物的亲近。物不仅是商品,它也是礼物、信物、定情之物,就像普鲁斯特在《追忆逝水年华》中描写的“玛德兰小点心”一样,是人的记忆、生命和情感的寄托。

对凯末尔/帕慕克而言,芙颂的珍珠耳环就是这样一种寄托。小说深情描写了这个结晶在耳环上的永恒瞬间:“那是我一生中最幸福的时刻,而我却不知道。如果知道,我能够守护这份幸福吗?一切也会变得完全不同吗?是的,如果知道这是我一生中最幸福的时刻,我是决不会错失那份幸福的。在那无与伦比的金色时刻里,我被包围在一种深切的安宁里,也许它仅仅持续了短短的几秒钟,但我却在年复一年中感到了它的幸福。1975年5月26日,星期一,3点差一刻左右,就像我们从过失、罪孽、惩罚和后悔中摆脱出来一样,地球也仿佛摆脱了地心引力和时间法则的束缚。当我亲吻着芙颂因为天热和做爱而被汗水浸湿的肩膀,慢慢地从身后抱住她,进入她的身体,轻轻咬了一下她的左耳时,戴在她耳朵上的耳坠,在很长的一瞬间仿佛停留在了空中,然后才慢慢坠落。”

多年来,为了筹建纯真博物馆,帕慕克一直四处搜罗物品,正是出于这种物质观念:物不是一种非人的存在。在《纯真物件》中,帕慕克几乎是不遗余力地在宣扬物对人的重要性:“纯真博物馆是由那些相信这是可能的、相信物的魔力的人建起来的。虽然凯末尔关于物的信仰激励着我们,但跟那种狂热的收藏者不同,我们不是出于一种拜物教的欲望去占有物,而是出于一种洞悉物之奥秘的愿望。……当我们的灵魂聚集在物件上时,我们破碎的内心能感受到整个世界的完整如一,我们便开始慢慢接受自己的苦难。”不是物在围困人,而是人需要生活在物当中。

3、物之奥秘

可到底什么是帕慕克寻觅的“物之奥秘”呢?

它当然可以理解为是物与物的奇遇所带来的美学奇迹:“经过多年的物品收集和橱窗布局的规划之后,就好像我在写剧场舞台说明一样,我们通过不断试错,在展盒里布置好茶杯、屈塔希亚陶瓷烟灰缸和芙颂的发卡。在这当中,看着我们选的照片,我意识到,我正在做那些让人肃然起敬的伊斯坦布尔风景画家们在做的事情:在树木、电缆和线塔、船舶、云霭、物事和人群的汇聚中,寻觅意外之美。最幸福的时候,莫过于在那些意料不到、无意营造出来的地方,眼睛能发现美。”这种“意外之美”,也就是洛特雷阿蒙所说的,“缝纫机和雨伞在解剖台上相遇”的“美”。

但是,“物之奥秘”不仅是美学上的,也是哲学上的,它深刻体现在“物之秩序”的探索中所绽放的真理性时刻。福柯在《词与物》中认为,“没有比在物中确立一个秩序的过程更具探索性、更具经验性了”。《纯真物件》真实记载了帕慕克对物品“推陈出新”的领悟:“当我开始摆放这些展盒时,我慢慢感到,书里描述的多年来收集的这些物品,在博物馆展示时产生了一种新的意义。当物品逐渐在博物馆中各觅其位时,就开始众声喧哗起来,发出别样的音调,不受书中描绘的限制。无论是我最初雄心勃勃的设想、关于那些打孔盒的计划还是任何可能的安排,对这个展盒的精神和灵魂来说,都不够真切;我竭力去描画这些物品,但它们也竭力告诉我不同的东西。”

“在旅行中我总是去寻找那些小博物馆。我发现最迷人的地方就在于,那些原本在厨房、卧室以及餐桌上用的物件,聚集在一起,形成了一种新的质地、一种无意中凸显的关系网。我意识到,有爱心同时用心去安排的话,博物馆里的物品——一张老照片、一个开瓶器、一幅画着小船的画、一个咖啡杯、一张明信片——会获得比以前更大的意义。”

跟帕慕克一样有收藏癖好的本雅明说过,收藏家既是保存者,也是破坏者。收藏就是“更新旧世界”,“翻新现存事物”,就是“将物从其实用性的诅咒中解放出来”。在这个过程中,物所属的旧秩序(功利性的实用秩序)被打破,它回归自己的本初秩序,也就是福柯说的“某种沉默的秩序”,从而释放出自己的本真意义。这正是帕慕克创办博物馆——也就是在大世界中制作出他自己的由物品构成的小世界——的根本用意所在。

51号展柜

“幸福仅仅就是靠近所爱的人”章节。这里有,芙颂长时间握着的盐瓶,芙颂无聊时含在嘴里玩的锡汤匙,还有吃了一半的冰激凌筒,被芙颂扔在了博斯普鲁斯海滨等。

25号展柜

《时间与物品》

“等待的痛苦”章节。一张相框装起的老照片

住在乡下与等待着谁,给人的感觉是相似的。它都让我们觉得好像是活在时间之外。我们最终什么也没改变;一切照旧,隐匿在暗处。与之相反的是运动——我们久久注视的从远方而来的白色船只。许多伊斯坦布尔居民看到船只沿着博斯普鲁斯海峡航行时,会憧憬异国他乡和别处的生活。上方是阿拉古勒拍摄的照片,他们对其中隐含的情感,无疑会感到十分亲切和熟悉。

时钟摆在展盒前方,能看到内部的运转,它前面放的一些火柴棍是用来数时间的。时钟在测量百无聊赖的时间,而且制造了一种幻觉,好像它比看起来要走得更快些。但在那些我们觉得时间好像停滞了的日子里,我们能更清楚地意识到这些物体的本质。这个展盒里所有的物品,都是想让“等待”变得具体起来。每当我的祖母让她的朋友来玩扑克牌消磨时间,她总会在桌子上铺一块像这样的暗红色粗呢桌布。右下方的照片是成千上万被遗弃的无名照片之一,它们从伊斯坦布尔的二手商贩那里辗转到了我手上。在左上方的照片里,某个人正朝外观望希尔顿酒店——那里正在举行订婚宴会——他坐在塔斯奇斯拉大楼的台阶上——芙颂在那里参加了大学入学考试。(跟1960年代的黑白明信片有一个奇怪的巧合。)我们都赞同凯末尔,展盒的左边应该有一样文具,右边有一套咖啡杯具,这个展盒所有的物品都应该与耐心、等待、无奈相关。参观者如果近看展盒,能看清芙颂的考试报名登记表,而且会发现她在高中选修的外语是英语。但凯末尔从来没有向我提到芙颂的这一面。(选自帕慕克《纯真物件》,版上黑白照片只是这个展柜物件之一)

跟我父亲一样,凯末尔的父亲喜欢大部分时间待在家里,躺在客厅沙发上,翻来覆去读报纸。只要读到他不喜欢的一条新闻,他就会把那一页撕下来,扔到地上;家里人把丢掉的纸片捡起来,又拼在一起。

4、物的纯真

《纯真物件》有两个主题,一个是“物”,另一个则是“纯真”。任何一个阅读帕慕克《纯真物件》的人,心头都可能会冒出一个巨大疑问:在一个物欲横流的时代,我们何以奢谈物的纯真?

在今天,无论就人性还是就诗学而言,散发着古典田园气息的“纯真”都似乎是一个过时而可疑的形容词,尤其是与被污名化的物联系在一起。帕慕克的“纯真”来自于席勒《论天真的诗和感伤的诗》里所说的“天真”。席勒的这篇诗学文章对帕慕克影响极大,一度被他奉为圭臬。席勒认为诗人分两种:天真的与感伤的。感伤诗人多情而反思,而天真诗人与自然融为一体,实际上,他们就像自然——平静、无情而睿智。他们率真写诗,几乎不假思索,不会顾虑其文字理智的或伦理的后果,也不理睬他人言论。席勒认为自己是感伤诗人,而歌德是天真诗人:“因为歌德自信,不假他求,宁静雍容,不矫揉造作,有贵族气派;因为歌德不费雕琢就可以倾吐伟大灿烂的思想;因为他有能力表现自我;因为他的简约、谦逊和天才;还因为他根本不知道这一切,恰似一个孩童之所为。”

帕慕克显然在自己身上看到了歌德的影子。他的爱情小说《纯真博物馆》也仿佛是对歌德《少年维特之烦恼》的致敬。要知道,在后现代的今天,一个作家还像德国浪漫派那样去大写特写纯真的爱情故事,需要何等惊人的勇气!我们已经许久没看到严肃文学作家写爱情小说了,除了那些不入流的通俗作家们。爱情小说和抒情诗已经死于冯内古特式的挖苦:“我尽量不在故事里加入深情戏份,因为一旦出现这类内容,再谈其他事情几乎不可能了。读者们别的什么也不想知道。他们为爱癫狂。如果一位有情人赢得真爱,那么故事到此结束,就算第三次世界大战马上就开始,天空漆黑,飞碟冲出来都没有用。”

爱情就是一种地地道道的“纯真之物”,可在今天又是多么不合时宜啊。理解这一点,我们才能懂得创作《纯真博物馆》、创办“纯真博物馆”的帕慕克的“天真/纯真”。这种“天真/纯真”也体现在帕慕克对物的态度上。阿伦特在谈到对收藏之道津津乐道的本雅明时,似乎苦笑着补上了一句,“本雅明还不知道收藏也可以是一项极好的、获利极高的投资方式”。这不是“天真/纯真”又是什么?

什么是“纯真之物”?物在一个天真的人手里就是纯真之物。天真之人眼里的物就是纯真之物。物的纯真性体现在它的不求回报上,体现在它对利害关系的超脱上,同时也体现在它与人的情感连接上。正如本雅明说的,收藏家不重视物件的功用和实效,而是将物件作为它们命运的场景、舞台来研究和爱抚。收藏物的年代、产地、工艺、前主人——对于一个真正的收藏家,一件物品的全部背景累积成一部魔幻的百科全书。此书的精华就是此物件的命运。收藏家是物象世界的相面师,是物件命运的阐释者。“他端详手中的物品,而目光是能窥见它遥远的过去,仿佛心驰神往。”这种心醉神迷最极端的例子,莫过于帕慕克收集并在博物馆展出芙颂留下的4213个烟头,并亲自为每个烟头题写注解。这不是“天真/纯真”又是什么?

阿伦特从公共领域出发,并不认同世人对“小玩意儿”的迷恋:“公共领域认为无关紧要的东西也可能有一种非同寻常的魔力,富有感染性的魅力,以至于许多人都采用它们作为一种生活方式,但并不因此就改变这些东西本质上的私人性……在一个急速的工业化不断地消灭旧事物以便生产新产品的世界里,这些东西也许更像是世界上最后一个纯粹人性化的角落。可是,即使这种私人魅力扩展到所有人,也不意味着它就可以化私为公,也不构成一个公共领域。相反,它仅仅意味着公共领域已经几乎彻底隐退了,以致伟大处处让位于魅力;因为公共领域可以是伟大的,但它却恰恰不能是迷人的,因为它不包括细枝末节。”但本雅明也好,帕慕克也好,他们显然并不是阿伦特所批判的那种在“小时代”里优哉游哉的“私享家”。“纯真博物馆”可以说是个人的,但它不是私人的。它以一种个人性的对物的态度参与到公共领域的建设中来,而这个领域曾经一度被各种热衷于讲述国家故事的大博物馆所霸占。

实际上,在文化政治日益复杂的今天,在物与人的关系问题上,从来就没有单纯过。有阿伦特对“小玩意儿”的批判,就有曼德尔斯塔姆对“社会金字塔”的警惕,就有罗兰·巴特对与“大的形式”相对的“个人节奏性”的捍卫。

说到底,有纯真之物,但并无单纯之物。