从“小说革命”到“无界文学”:写作需走向更广阔的原野

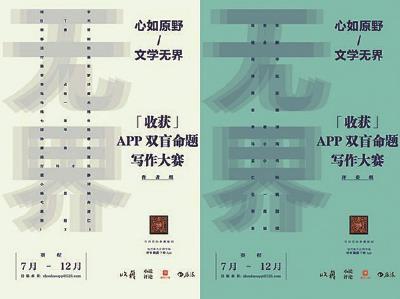

近年来,关于文学需要跨界、“破圈”的呼吁不断高涨。去年九月,苏州大学教授王尧直言小说界需要进行一场新的“革命”,认为在世界与人性急剧变化的今天,小说应当探寻新的结构世界的能力,重拾语言的文化属性。本报《新批评》专刊随即开展关于“新‘小说革命’”的一系列讨论,引起文学界的关注和热议。今年七月,由陕西省作协主办,陕西文学院、《小说评论》杂志社、《收获》杂志社承办的文学活动“‘小说革命’与无界文学”在西安举行。来自全国各地的评论家、作家、文学编辑和相关专业研究生就重新审视“小说革命”与文学边界的必要性与可能性畅所欲言,追问我们正从事的文学,我们正在写的小说,究竟还有没有新的可能性?

作为哪吒的文学 (在《收获》APP“无界写作大赛”启动仪式上的发言)

李敬泽(中国作协副主席、书记处书记)

今天的主题是“心如原野,文学无界”。文学是不是无界的?我觉得当然有界,宇宙都有尽头,文学怎么会没有边界?但这文学的边界、这宇宙的尽头是变动的,可能在你家门口,或者在铁岭,或者是喜马拉雅山,或者是在火星。我们必须在身体上在人心里,在地上和天上不断探索、指认文学的边界。

刚才我们听了一场关于文学之“无界”的脱口秀。黄平说今天的文学太拿自己当艺术,我深有同感。他主要是在讽刺作家,我还想讽刺一下评论家,我们的评论家也太知道什么是文学,太知道什么是好小说。我们对此太知道了,脱口而出,但不是脱口秀,是顺口溜,我们太像一个对生活和世界了如指掌的中年大叔,几杯酒下肚就在自己的经验和习惯里嗨了起来。自上世纪80年代以来,我们建构起纯文学的自律性,本来也是匆匆忙忙,各种凑合将就,日子长了就成了习惯成了顾盼自雄顾影自怜,成了傲慢与偏见,结果就是太拿自己当“艺术”。这样的所谓艺术不是活的艺术,是非物质文化遗产,这样下去我们的这个纯文学大概率会变成昆曲,兄弟姐妹坐一圈喝茶吟唱。我现在也学几句昆曲,清拍而已,唱的不好。昆曲很艺术、太艺术,行腔走板,差一点儿都不行,林黛玉进贾府,知道他们家规矩大,一步不能行错,于是乎昆曲变成了遗产。但是文学不能这样,文学必须是活的,文学要向时代、历史和变动不定的人类生活人类经验开放,文学不能自律起来、封闭起来,不破不立、又破又立,破字当头,立在其中,文学永远要在它所不是中体认它自己是什么。

这个道理当然不是我的发明,大家都明白。大道理明白,落到实处落到家常日用就未必明白。所以,我们这些批评家也很拧巴,谈文学谈小说,总体上说、概括地说,大家都是种种不满,不满意、不满足。但碰到一个个具体作品,那都是好,各种好,这叫个别表扬与普遍批评相结合。我们的头脑里有一个自律自足的文学“理想国”,虽然柏拉图不喜欢诗人,但我们还是像柏拉图那样想问题。然而特别拧巴的是,我们是现代人,我们的“理想国”、我们的城邦里预设着变革和创新,这种变革、创新几乎是文学的合法性之所在,所以,我们必须在一个普遍性视野里释放我们关于变革和创新的焦虑,然后,在回到个别性的时候,我们已经放松下来了,我们回到了那个家常日用的舒适区,我们看不见那些让我们不舒适的东西,甚至能够抵达我们眼前的都注定是让我们舒适的东西。批评如此,文学期刊也是如此。

所以,我们也要警惕,我们是不是在很舒适地谈论“无界”。比如很多朋友谈到了文体问题,似乎所谓“无界”就是文体的混杂、越界。文体固然重要,但文体上花样百出其实解决不了我们的问题,演杂技耍盘子,眼花缭乱满天盘子,最后一收势,手里还是那两个盘子,并没有多出一个。比起“体”来,更重要的是“性”,文学性远比文体重要。很多人都在谈论文学的衰微,这固然是我们大家都看得见的,但是,另有一件事大家可能视而不见,一方面是被我们现有的观念所固定的“文学”的衰微,但另一方面,是文学性的大规模泛化、扩散、流溢,文学性是水是喷泉,溢出了“文学”的坛坛罐罐,四面八方淹了一地。所以我们面对的是文学的危机而不是文学性的危机。刚才大家都在说脱口秀,我忽然想起李诞最近写了一本小说,那是绝对纯文学的,比纯文学还纯,一看就是当年文学青年里的先锋青年,加缪等等托生转世。我就觉得很有意思,显然,李诞和我们是一样的,认为这个才是文学,我现在是在搞艺术,不是在搞通俗庸俗的脱口秀。他为什么不想想,勾栏瓦舍、豆棚瓜架,脱口秀里可能自有一种野的、没有被指认没有被充分赋形的文学性。他脑子里也有一个柏拉图式的文学城邦,其中是绝对没有脱口秀的,一定要把脱口秀演员赶出城门。

什么是文学性,它在哪里?在一个时代的生活、感性、想象、话语和思想中,那个文学的幽灵文学的风如何闪现和吹动,我觉得这是比文体、文类等等更为根本、更为紧要的问题。这个时代需要我们发现和发明新的文学性,需要打开城邦的门,走到广阔的原野上去。

上午的议题是“文学革命”,我发现每当触及“革命”二字的时候,朋友们都是一脸迟疑,可能是觉得“革命”二字何其激烈。我倒觉得“革命”用在这里没什么不恰当,我们党不断地自我革命,走过一百年的奋斗历程,文学有什么理由不自我革命。而且我认为文学革命的理由从来没有像现在这样迫切,只要眼光稍微放得远一点,视野稍微放得大一点,我们就能够看到,一方面承平日久,我们守着艺术的小城邦,过着安定舒适的日子;另一方面,历史已经远远走在我们前面,时代已经远远走在我们前面;文明的形态、生活的形态,已经远远走在我们的前面;最根本、最重要的是,人本身已经远远地走在了文学的前面。我们在座的所有人,如果现在就架起测谎仪问一遍,你读那么多的小说你喜欢吗?你真的喜欢吗?你真的不厌倦吗?我不知道会是一个什么样的结果。这个时代的人到底是什么状况,自我和他人和世界是什么状况,这已经不是我们已有的文学观念、经验和话语所能够应付、能够赋形和表现的,如果说,文学面临着可能的衰微,那是因为文学需要革命。

我有时很怕读我们有些作家的创作谈,我感觉他是在展示他的文学小庙,里边供着各种各样的神,也许是吧,也许那真是他的神,但是,那些神都没有见过小庙之外的世界,文学说到底也不是对这个小庙这些神负责,你又不是庙祝道士,你能不能直接面对小庙之外的星空和大地?

今天我发现,我在无意中好像炮制了不少华丽的格言,什么文学是强人的事业,文学是老狐狸的事业,对此我不打算负任何责任。现在我要提出新的格言,文学是什么呢?什么叫做心如原野、文学无界?当我们身处这样一个世界意义上、人类意义上的文明之大变的时候,为了让未来依然会有文学,我们需要什么样的品质和行动?

——我觉得,文学应该是哪吒。《西游记》里有孙悟空大闹天宫,那是革别人的命,很好,而另一方面,哪吒,这个童子这个少年是革自己的命,他抛却已有的一切,走出他的庙宇和城邦,进入广阔原野,越过种种界限,获得一个新的心。他脱胎换骨,然后在原野中,摘一枝荷花,或随手摘一枝别的什么植物,就以此作为自己的身体、获得一个新的身体。我想,这应该就是新的、投入这个时代伟大变革的文学。

有界无界的辩证法

郭冰茹(中山大学教授)

金代诗学理论家王若虚在《文辩》中以问答的形式来说明一种文体的观念,“或问:‘文章有体乎?’曰:‘无。’又 问:‘无体乎?’曰:‘有。’‘然则果何如?’曰:‘定体则无,大体须有。’”这种回答的顺序说明“有”是对“无”的基本框定,无体是建立在有体的前提下,无界是对有界的补充、修订或者升华。因为,有体才有行文的基本规范,才能更好地实现叙述者的叙述目标。无论西方文学理论中诗歌、小说、散文、戏剧四分法,还是中国传统目录学中的经史子集,都有一定的体式,然而文体之间的边界从来都是开放的、流动的。就文学的“叙事”而言,叙事广泛地存在于各个文体中,而为了更有效地“叙事”,文体的跨界现象在创作中也并不少见,散文化小说、诗化小说、新闻小说、散文诗等概念的提出,即是对此类现象的概括和描述。

怎么认识文学的“无界”?从宏观上说,文学写作无边界是具有可行性的。只要作者确立的写作目标,无论叙事、议论还是抒情,怎么有利于写作者的表达,就可以怎么写,而不必受制于文体的局限。但如何在有和无之间认识“无界”却是需要探讨的。这涉及三个问题,一是内容与形式的问题,即:写什么和怎么写。我认为写什么就是怎么写。在现代小说观念中,形式为内容服务,内容与形式相统一的美学原则是建立在内容形式二分法的观念上的,但一部作品是否能被干净整齐地切割成内容与形式两部分仍是值得讨论的,如果文学作品所要反映的生活、所要表达的人生是立体的、多层面的、繁复的,甚至是流动的,那么它就应该是一个完整的意义整体,“写什么”本身也就变成了“怎么写”。二是实录与虚构的问题。无论以何种方式叙事,“无界”的基本写作态度是“实录”。从叙事的层面上看,小说与散文都具有很强的叙事性,虽然散文常因纪实被视为“非虚构”,而小说因其想象力被看作是“虚构”的。在中国小说生成的过程中,史传是小说的母体,冯梦龙在叙事方式总结说“史统散而小说兴”,但对写作态度上而言“实录”的精神仍然是文学创作的基本态度。三是读者阅读感受和阅读期待的问题。无界就是给读者“一些别的”。当下的文学作品作为文化产品的特征越来越明显,对“无界”的理解也需要考虑读者的接受。大多数读者对文体有相对稳定的认知,在阅读之前会抱有一定的阅读期待,“无界”在某种程度上是张爱玲说的“要什么就他们什么,此外再多给他们一些别的”,这个“一些别的”跨越理解为跨越文体边界所带来的阅读感受。

对文体的认识在一定程度上是文学观念、文学研究以及创作实践发展演变的结果。西学东渐后的知识的更新形成了新的文学秩序。将文学分为散文、小说、诗歌和戏剧四种类型是对中国传统“杂文学”的重构。在尊重文体之间“定体则无,大体须有”的基本特征的前提下,重视文本的内部构成和文体间的相互融合,对文学“无界”的重新认识,也是对中国文章传统的回应。

一种小说先锋性变革的感召与实践

金春平(山西财经大学教授)

王尧老师所提出的“新‘小说革命’”,包含着他对当前小说的叙事观念、叙事方法、叙事形态、叙事美学、叙事效能的整体批判与文学反省,停滞的小说观念、固化的小说模式、单调的小说风格,即缺乏冲决性、创造性、开拓性和解放性的此在小说的历史,构成其命题当中革之所“命”的无物之阵。

同时,“革命”也昭示着一种未来的希望与前景,即仍然对小说文体的内生力、解放力、增殖力充满信心,小说“变革”亟待建立起与新的历史时期、与当代人的社会生活、精神振幅、心灵广度、生命深度相适应、相契合,并且具有超越性、穿透性、典型性的文学思想和艺术美学。

走走老师所提出的“无界文学”,则是呼应了王尧的“新小说革命”,即新小说革命是一种自发的、内在的、积极的文体反省与行动欲望,而“无界”则充当了这场新小说革命的切实而生动的未来图景,它标志着一种革命之后的小说美学境界,也勾勒着革命之后小说文体理应抵达的文学方向与可能。

正是由“小说革命”到“小说无界”的逻辑与行动,激发着人的艺术创造精神,激励着人的探索创新,文学的崇高的价值奥义、艺术的超越之美得以诞生。尽管他们可能不得不经受同时代的压抑或冷落,卡夫卡、佩索阿、惠特曼、卡瓦菲斯、艾略特、乔伊斯、贝克特等,但是文学史最终给予了他们最耀阳的荣光。

因此,我更愿意将“新‘小说革命’”与“无界文学”,视为一种对当前小说匮乏先锋性、缺乏创造性的变革感召与目标企图。也因此,新小说革命和无界文学,也就具有了多重的意义内涵。

第一,“新‘小说革命’”和“无界文学”是一种具有内在预设性的批评话语。它们以对当前小说“不满”的决绝姿态,试图建设一种以“先锋性或创造性”为核心的文学批评标准,由此推进小说文体的开放、革新、创造、建设,作家通过对小说持续的先锋性探索,来发现、捕捉、演绎和抽离人性的、社会的、历史的或人文境况的本质性与总体性精神,在对总体性和本质性精神的审视、批判与对话当中,构建具有当代性、未来性和超越性的小说世界。

第二,它们是当前人文精神的蠡测装置,隐含着对小说主体性精神的召唤,这种召唤、确立或重构,源自于当代作家、批评家、读者所身处的历史语境的隐秘而强大的观念侵蚀的刻意反叛——包括消费主义、解构主义、意识规训、技术科层、权力机制等。因此,“新‘小说革命’”和“无界文学”是对当前文学变革所发生的精神人格与人文语境所进行的批判性重塑——包括重申作家必须具备先锋性、创造性、开放性的文学观念,必须坚守对文学的探索精神与创新品格的信仰,批评家必须不断提升发现能力、判断能力和对话能力,特别是坚守文学批评的道德良知。这是它们所蕴含的超越文学本体之外的审视、反思与改造当前人文精神境况的深远涵义。

第三,“新‘小说革命’”和“无界文学”作为当下具有感召性的文学理念和具有理想性的实践前景,具有强大的观念驱动与统摄力量。无论是“小说革命”还是“无界文学”,终究将在文体观念、思想观念、美学观念、叙述观念等领域得以实践,这注定了“革命”的“进行时”与无界的“未完成”。而小说革命的“历史感召”与个体探索的“无界文学”,也恰恰构成由“小说革命”到“无界文学”的历史脉络的“多元而一体”“观念与实践”彼此支持的总体结构。无界的文体实验成为“小说革命”的必然内容,更重要的是,“小说革命”又时刻规约、勘验与激励着小说文体的积极、主动、自觉的敞开、解放与创制,直至不断抵达文学的“无界”“原野”。

因此,“新‘小说革命’”和“无界文学”是对当前小说精神文化征候的警示与反省,是对诸多正在进行中的“不断突破小说文体边界”进程的强力催化,更是对身处于文学惯性滑翔或惰性写作语境当中,小说家所应具备的先锋性、创造性、反叛性和开放性的感召与动员。

本心与活的文学

刘大先(《民族文学研究》副主编)

“心如原野,文学无界”这个主题让我想起萧乾的一段轶事。

1929年初春的一天,刚考入燕京大学读书的萧乾与同学杨刚在圆明园废墟上散步聊天。他们之间发生了一个争论,杨刚责问萧乾为什么不认真读一些重要的理论书,它们能指导人生,否则会走弯路,付出代价。萧乾回答说,理论不过是个地图,代替不了亲身的旅行,而他想要体验光怪陆离的大千世界,不带地图去采访人生。许多年之后,两个好朋友的命运恰如他们彼此最初的倾向一样,发生了分途。杨刚成了周恩来办公室秘书,后又任中宣部国际宣传处处长、《人民日报》副总编辑。萧乾浪迹天涯,是二战中唯一在欧洲采访的中国记者,而最终成了作家和翻译家,我们都知道他后来翻译了《好兵帅克》《尤利西斯》。

萧乾晚年在回忆录中将自己比作“未带地图的旅人”,表明了一种对于人生的认知。放宽来看,我们每个人的所面对的大千世界与命运遭际,都充满变数,无法事先规划,计划永远跟不上变化。文学也一样,它与世迁移,本来没有所谓的界限和框架,可以看作是个体与他的外部世界和内心生活之间互动的结果。

文学的形态、样貌与实践一直不断地发生着异形换位:它的载体从金石龟甲到竹木皮帛,从誊抄与印刷的纸再到打字与复制的电子文档;它的体裁从歌乐舞一体到诗赋碑诔铭、箴颂论奏说,再到小说诗歌戏剧散文;它的观念从功利、实用到审美,从杂文学到纯文学,再媒介融合时代的泛文学;它的创作者从业余到职业再到泛写作,从天才论到日常论……所有的一切都指向于界的不断建立与界的不断破除。

如果心有自由的追求,那么文学也就有自由的实践。际遇无常,应物无方,山峦缅渺,江河浩荡。这样的心是绝假纯真最初一念的本心,这样的文学是源头既清、波澜自阔的活的文学。

文类解放的自由与审慎

徐刚(中国社科院文学所研究员)

在《词与物》的前言中,福柯曾指出此书的灵感来自阅读博尔赫斯作品段落时发出的笑声。这个段落引用的所谓“中国某部百科全书”将动物划分为以下几类:一、属于皇帝的;二、有芬芳香味的;三、驯顺的;四、乳猪;五、美人鱼;六、传说中的;七、自由走动的狗;八、包括在目前分类中的;九、发疯似地烦躁不安的;十、数不胜数的;十一、浑身有十分精致的骆驼毛刷的毛;十二、其他的;十三、刚刚打碎罐子的;十四;远看像苍蝇的。在此,福柯借助博尔赫斯这种看似标准不一,层次混淆,甚至荒谬绝伦的分类,以寓言的方式向我们指明了我们思想的极限。事实上,这种笑声动摇了我们的思想中所有熟悉的东西,进而向我们表明了命名与分类,即语言与事物的秩序之间的荒谬关系。

今天的文学,奠基于一种形成于19世纪的现代文学观念。小说、戏剧、散文和诗歌的划分,又何尝不是一种荒谬的命名?今天的“当代文学”,正面临着边界被不断质疑,乃至突破的境地。我们看刘慈欣的《三体》,讲述的是外星文明与人类存亡的故事,它不再局限于中国故事,因此也打破了“中国当代文学”中“中国”这个民族国家文学的界限;而以“爽”为旨归,事实上复活了晚清民初娱乐文学形式的网络文学,则有力地冲击了“中国当代文学”中“当代”的界限;最后,如火如荼的“非虚构”文学则直指“中国当代文学”中最关键的以虚构为核心的“文学”的界限。

正是在这样的背景下,今天的跨界恰逢其时。“心如原野,文学无界”,正是要吹响文类解放的号角,回到更具包容性,更自由的文学概念。这是要打破今天界限分明的文类壁垒的坚冰,向一切的惰性思维和习惯势力宣战。这也是对文学边界的探索,对于不可能性的挑战,最终体现的是作为整体的文学的价值。

当然,所谓跨界,也不能随心所欲,它要建立在牢固的行业技能的基础之上,要更加审慎地实施。想要出圈,先得入圈。“文学无界”,也要警惕原野上的“迷失”或“翻车”。跨界造就的“网红爆款”,热度只是一时,口碑才是永恒,守正创新才能行稳致远。

声音(按姓名首字母排序)

丛治辰(北京大学副教授):文学就像我小时候的胡思乱想一样,不断撞击和打开那个小小的“我”,让我看到有限的个体经验难以企及的远方和深处。我想也正因为此,那些伟大的文学创造者才会不断去探索新的艺术形式和手段,形成新的理念,造成纷纭的流派。我相信文学是为了打开桎梏,解放那个小小的“我”到广阔的原野里去。如果我们用文学不断地制造了新的囚笼,让大千世界反被文学所束缚,那我们真是辜负了文学,也辜负了大千世界。

淡豹(作家):现在一个很重要的特征是,读者也在跨界。来的路上还一直在想我自己是从哪里跨到哪里的问题,现在我已经不想这个问题了。一方面,身份定义是评论家、学者、出版机构、和媒体的工作,不是写作者自身的工作。另一方面,好像从哪里跨过来并不重要,跨的姿势好不好看也不重要,重要的是自己走进的是文学。文学不设限,文体也不设限,小说可以是随笔、评论、与人物命运的杂糅,长中短篇的分割方式也在受到挑战,我们参与到共同的解放之中,跨界是一个广泛的事实。

李壮(中国作协创研部助理研究员):出圈不易,它需要我们经得起质疑、经得起骂,需要我们有一颗大心脏。因此,出圈的基础,是我们自身要足够强大:文本足够强,内心也要足够强。借用李敬泽老师的一句话,我们要做文学的强人,文学是一碗强人的饭。文学出圈的前提,是要做好文学的基建、养好文学的土壤,是要说真话、动真格,是要善待批评、善于批评、以及善意批评。

马小淘(《人民文学》编辑、作家):文学的本身没有边界,同时文学可以被无限阐释,每个读者都可以找到自己抵达文学的独特方式,文学对我们的意义也没有边界。但其实写作者的能力是有限的。智力、境界、对世界的感知能力,从愿望到表达的路径,想法与呈现,都会随时限制着写作者。我们做的事也许是无界的,但个人能力终归还是会成为限制自己的界限。无界,这个词本身就充满了诱惑和迷人,我们既然选择这个具有无限可能的写作,那么,终其一生,就将在有限的能力和无界的文学之中,做一只劳作的蚂蚁。

石一枫(《当代》编辑、作家):名字是自己的,永远是别人叫,分量却在自己身上。有多少“我想说,我不能说,可是我还得说”的纠结?有多少“这才是我,你却老想让我当你以为的我”的尴尬,又有多少“我站在桥头看风景,其实是想让你们看正在看风景的我”的自恋?而假如有一个机会,哪怕是能暂时卸掉名字的负担,对于今天写作的人或许也是一件幸事。从某种意义上来说,也许只有匿名才能让我们放手追寻梦寐以求的丰富、自由和无限可能。

弋舟(《延河》杂志副主编、作家):福斯特在《小说面面观》中有云:“圆形人物随时准备走进更加广阔的生活,每一次都展示出性格中新鲜的一面。检验一个人物是否圆形,要看它是否以令人信服的方式让我们感到意外。”——圆形小说家随时准备走进更加广阔的生活,每一次都展示出性格中新鲜的一面。那么好吧,现在让我戴着口罩,再蒙上眼罩,力争去成为一个圆的。