杨建民:偶得光未然手迹

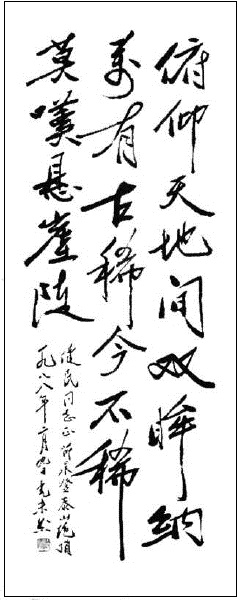

光未然手书小条幅

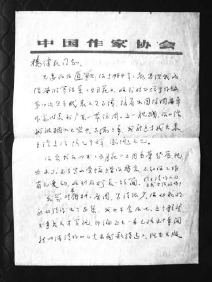

光未然写给本文作者的信

一、读诗初识光未然

2002元月,竟听到《黄河大合唱》词作者光未然先生辞世的消息。曾经,我是多么喜爱、多么崇拜这首歌呵,甚至,我冒昧地向往能见到作者,起码,获得作者的亲笔字迹……

自20世纪40年代至今,中国大地上,几乎没有人不知晓《黄河大合唱》的。是的,由于冼星海的谱曲,这部雄伟激昂又瑰丽多姿的合唱,成了中国人民振奋精神、抒发情怀的不朽之作。其中舒朗、诗一般的唱词,肯定也是人们不能忘怀的。事实上,正是这歌词引发了冼星海的创作激情,是词曲的相互融合、彼此辉映,共同成就了这部磅礴之作。由此,人们当然也记住了词作者的名字——光未然。

知道光未然的名字虽然很早,可在应该读书的年龄,除了几本红皮书,几乎没有别的什么可以填充心灵,当然也无从知道作者的其它作品。记得已是动荡年月后期,不知从何处得到一本盖着中学印章的诗集《五月花》。说实在的,引人瞩目的,不是这个显得平常的书名,当然也不是那异常黑黄的印制纸张(此书出版于三年自然灾害时期,内页纸张不仅粗糙,很是黑黄,且纸面色调不一,有几叠尤其沉黑。今天翻开,使人对那个时期的困难程度有更为深刻的实物感触),而是作者,是内中的诗篇。作者的名字:光未然。

这部歌诗集,收有光未然所作多首歌词及朗诵诗,除去那首风靡一时的《五月的鲜花》歌词,当然少不了“黄河大合唱”;但我的更多收获,是读到了《屈原》《市侩颂》《我嘲笑》这些出色的朗诵诗。这些作品,之前完全不知,当时读起,令人感叹。首篇长诗《屈原》,倘若吟诵起来,真让人情绪激昂不已:

每一回我打开屈原的诗篇,

魂魄儿飞到二千二百年前,

我仿佛和屈大夫一同流浪,

眼见他披发高歌在大江边。

一本书端在手里重甸甸,

一行行跳动着忠心赤胆!

一个高大的诗人站在我面前,

命令我把他的遭遇写成诗篇。

两千年来多少人舞文弄墨,

怀才不遇的都自比屈原;

一旦他们得到了高官厚禄,

准定把《离骚》抛在九霄云端!

一个高大的诗人一把拉住我,

他要带领我漫游到秦汉以前。

我从这雾气腾腾的嘉陵江畔,

跟随他一步跨过二千二百年。

这样充满想象的浪漫描述,在那个时期是很难见到的。诗句行文如波涛奔涌,辞采华美,文思摇曳多姿。情感、内容、文采相互交融,真正动人心魄。与《黄河大合唱》相较,《屈原》有更为渊深的个性体验和激荡的精神描述,对现实深刻的讽喻,人们在捧读时,能够产生丰富的内在应和。这篇诗作,应该是诗人整个创作的又一突出代表。

其它的多篇作品也让我更全面地认识了诗人。譬如《市侩颂》(编者按,本诗作于1945年6月):“最好/吃得饱饱的;少管点事情;少用点脑筋。……——民主运动/我当然赞成;可是空喊乱叫/那哪儿成?中国人,生成的奴隶性!教育不普及;民主吗?哪儿那么容易!——莫谈政治,谈起了就生气!可是生气有甚么用?事情总会好起来的。让傻子们胡闹去;天晓得,他们也许/会有点出息。——莫谈国事,谈起来伤脑筋!人生在世,何必太认真?一切都是假的呀,吃饭最要紧!……”这样的市侩,出现在诗人笔下是1940年代。世人都说优秀文学有穿透时间的能力,是说经典的文学作品能记录时代,并给后人以启迪吧!

诗人1949年后的作品,我看中一首旧体的五言诗:

狂飙如狮吼, 振臂上高丘。

奇兵穿大漠, 歼敌狼窝沟。

红星指北斗, 华表出云头。

仰望烈士塔, 雄风心上留。

当时见到现代诗人写的旧体诗很少,这样勃勃富有生气的精粹之作,叫人有眼睛一亮的收效。以上作品经过反复诵读,颇让人生爱不释手的心情。这部外表陈旧的《五月花》,成了我的宝藏珍品。

粉碎“四人帮”时,我特别留意光未然及贺敬之两个诗人。因为他们是那个时期还偶尔可以露面,并且是人们共知有好作品的诗人。两人都发表了新的诗作。光未然的作品为《革命人民的盛大游行》,(出版诗集时恢复原题《十月大游行抒怀》)其中有这样几句让我有所记忆:“听,轰隆隆千百套锣鼓争鸣。随它鞭炮的火星落入我的花发,快跟上我的队伍,小跑一程!同志们早就殷勤地互相叮咛:可得要搞好身体,练好腿劲,单等到‘四人帮’覆灭之日,好参加这热火朝天的大游行。”当然,对于一位优秀诗人,这样的作品是不能尽如人意的。可考虑到之前的文化软环境,即使老诗人,再次发声时不免些许生涩。这几句使我有所记忆,是因为写作大事件时,注意到细节的运用,使诗作更为具象丰富。到底老诗人,运笔经验果然不一般。

二、经年居然得回信

之后很长一段时间,虽然间或读到光未然的几首新诗,可一直未见其诗集的出现。1984年底,在一次翻读《五月花》之后,我产生了希望诗人为此诗集题字签名的愿望。那时对人世体会尚浅,少顾忌,一想之下,便冒昧写了一封信给张先生(光未然本名张光年),希望他能将诗词汇合成集,以飨读者;顺便,我附上这部诗集,希望先生能在上面签题,以留纪念。信及书寄出后,许久没有回音。我想大约寄丢了,因为我并不知道张先生的详细地址。懊恼之余,我便在书店搜寻,看能否见到一部他的诗集。

三年多后的1988年,临近春节的一天,我突然接到一封寄自中国作家协会的信件,信封署名“张光年”。赶紧打开:诗集《五月花》完璧归来,其中还有张先生的一封信:

先要向你道歉!你于1984年年底写给我的信并附寄诗集《五月花》,收到时正忙于作协第四次会员代表大会事情,接着出国访问并率作家代表到广东一带访问。这一耽搁,你的信就被捆入大袋中。事隔三年,我新近才找出来,重读来信,情见乎辞,感愧无已。

你要我在旧书《五月花》上用毛笔题签,现照办了。还另写小条幅赠你留念。不知你工作有无变动,收到后盼复一短简。信上请作几句自我介绍,好吗?

我前些年因种种原因,写诗很少。你劝我将新旧诗作出个选集,我也早念及此。这个愿望,去年夏天才实现,即编选出一本包括五十年间新旧体诗作的《光未然歌诗集》。现在出版周期长,大约明年春天才能出书。此外,我的近十年的新旧体诗作编成《惜春时》小集,作家出版社同志说,争取今年五月出书。届时将寄奉一册。

《人民文学》杂志今年一月号载有我的旧体诗作《诗七首》,你看到过吗?本月下旬,我将去海南岛及广州、深圳等地参观访问。四、五月间,将有湖北之行。外出呼吸些新鲜空气,我可能多写点。……附赠小条幅,节录《登泰山绝顶》全文见《人民文学》今年一月号。

张先生时任中国作协副主席,从信中可见时间紧张的情形。但信札客气的态度,与友人一般的亲切交心,令人感服。在诗集《五月花》内封,张先生以毛笔潇洒题字,还附笔谈及有关情况:“这个集子里的诗作,新近收入四卷本《光未然歌诗选》一、二卷者,只占半数,并有改动。《歌诗选》将由人民文学出版社一年后出书。”信札中提到专门为我写的一张小条幅,是我更为意外却惊喜的收获:

俯仰天地间, 双眸纳万有。

古稀今不稀, 莫叹悬崖陡。

条幅上,先生的字迹流利、舒展,与诗句的情绪十分相和。它成了我一件收藏珍品,偶尔有朋友来访,我总要拿出来展示一番。自己在家,有时也展开细细观赏。其中诗句,给我许多鼓舞,许多启示。

1992年元月,我又收到张先生寄赠的新版《光未然歌诗选》,其中附有先生一页短札,述说几年来诗歌创作情况:“近年写诗少,今年在《羊城晚报》发表过《粤海诗记》(新旧体15首),《中国作家》发过《粤海诗抄》(新体4首),兰州的《飞天》杂志上发过《丝路短歌》(10首,旧体),今年的主要精力用在一本有关《文心雕龙》的小书上,指望年底搞出来。”看来,诗人是一直涵泳于诗海之间的。这部《歌诗选》三百来页,诗人的主要作品,基本都收了进来。有意味的是,诗人的晚年诗作,大都是用旧体,五言、七言,整整齐齐,虽非标准律、绝,可文字格式却全然复古。这让我想到,许多新诗人都是如此,到了一定年纪,很自然写起了旧体诗。这到底是心理回归,还是精力所致,实在可以作为一个题目探讨。

书中的新旧诗作,使我咏叹不已。我感觉,光未然的作品,是十分好读,很可以朗朗上口的。这一点,诗人谈了一点心得:“我写新诗,也尝试着从旧诗和民歌、说唱中有所吸取,力求蕴含一点节奏美和音韵美,带有一点音乐性。我曾说过:‘我写诗很少,却惯于为朗诵或制曲而锻句。在我看来,诗歌的语言,主要的不是诉之于视觉,而是诉之于听觉的。’”这段话透露出诗人在文字运用方面的自信。记得《五月花》后记中对此有阐述:“所以,碰到听起来不清楚、不响亮的词汇,虽美弗收;而听起来比较有效果的字眼,虽粗弗改。”这一重要经验,给了笔者许多启示。后来自己学写文章,写成后常常默读数遍,一些字眼的选择,就是按照光未然先生的经验去订正的。当然,这一点,也是多数作者,尤其诗人可以留意的。

此书扉页,有张先生的题字。这样,我书柜深处,就收藏有一新一旧两部光未然的“歌诗集”,两封诗人信札及一张条幅。

今天,我无意中从柜中翻出这两部“歌诗集”,打开,随意读去,很快便为其中诗句感染,被内中的激情燃烧;那一个个光彩的形象又在行进,那一幕幕黄河的情景又咆哮、澎湃在胸中。《黄河大合唱》不朽,因为它是这个民族的自然山河与人民共同呼喊出的——最嘹亮的和声。