陈独秀信札—— 陈独秀与胡适难舍难分的情谊

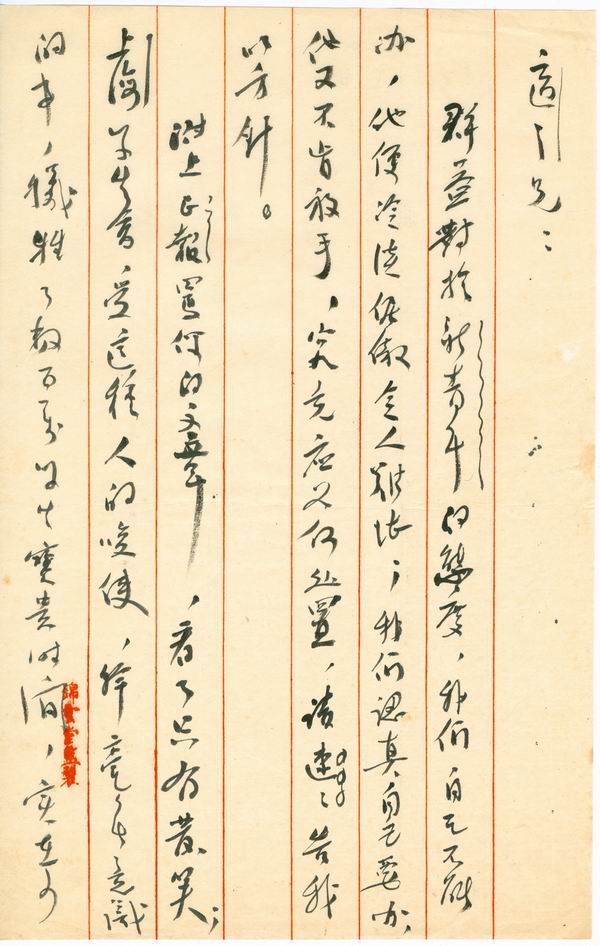

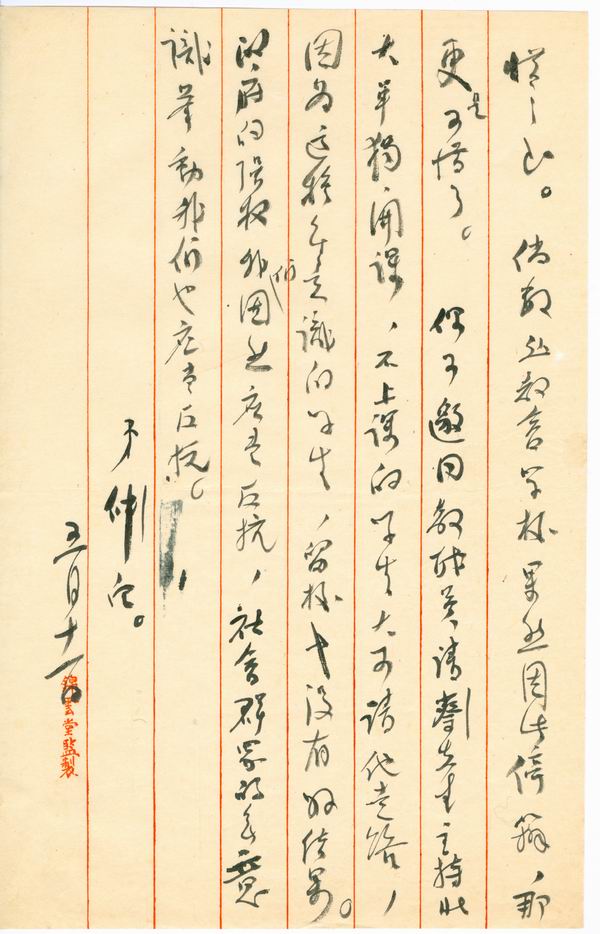

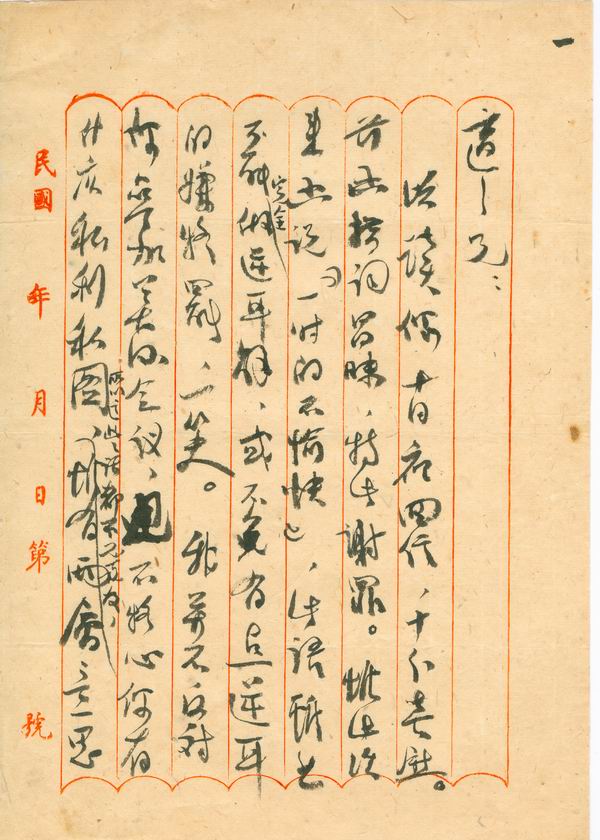

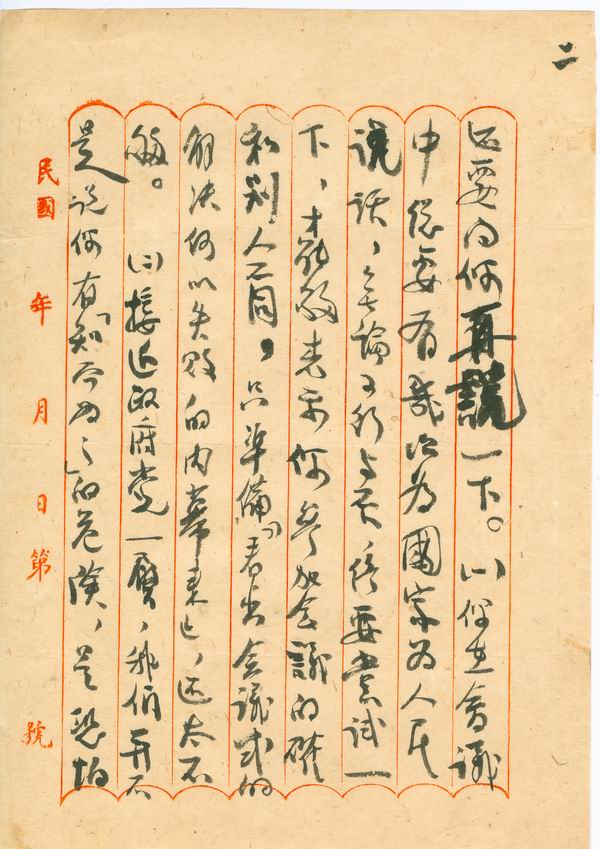

众所周知,陈独秀是新文化运动的旗手,胡适是一员主将,两人并肩携手,宣传新思想、新文化,结下了深厚的友谊。后来,因为陈独秀走上了马克思主义道路,而胡适仍旧信奉自由主义,两人长期在思想和政治主张上分道扬镳。可是,两人的友谊却并未间断,甚至相伴终生。中国人民大学博物馆所藏的这批信札恰恰见证了两人从亲密战友到渐渐疏离又惺惺相惜的过程。

陈独秀

陈独秀与胡适的结缘是从《新青年》开始的。1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》的时候,胡适正在美国留学。陈独秀通过老朋友、上海亚东图书馆老板汪孟邹向胡适寄赠了杂志并约稿。此时,胡适正在留学生中发起白话文运动,积极倡导新文化,这与陈独秀的主张不谋而合。陈独秀非常看重这位早有文名的同乡才子,不断通过汪孟邹向胡适表达约稿之意。“陈君望吾兄来文甚于望岁,见面时即问吾兄有文来否。故不得不为再三转达。每期不过一篇,且短篇亦无不可,务求拨冗为之,以增该杂志光宠。至祷!至祷!否则陈君见面必问,鍊将穷于应付也。”(汪孟邹致胡适书信,1915年10月13日,耿云志主编《胡适遗稿及秘藏书信》第27册,黄山书社1994年12月版,第265页)次年2月,胡适赶译出俄国作家库普林的短篇小说《决斗》,附信寄给了陈独秀。8月13日,陈独秀回信表示“弟仰望足下甚殷,不审何日始克返国相见”。(中国社会科学院近代史研究所中华民国史组编:《胡适来往书信选》上,中华书局1979年5月版,第4页)

胡适 摄于1921年

从此,远在美国的胡适成为《新青年》的撰稿人,与陈独秀两人遥相呼应,为新文化运动摇旗呐喊。他那篇著名的《文学改良刍议》就发表在《新青年》第二卷第五号,紧接着,陈独秀在下一期发表《文学革命论》,举起了文学革命的大旗。1917年7月,胡适回国,即应陈独秀之邀担任北京大学教授,并且加入了《新青年》编辑部,成为同一战壕的亲密战友。无论是在北大的教育改革,还是宣传新思想、新文化诸方面,二人密切合作,引领着国内教育思想文化的发展。

1919年五四运动爆发,国内外尖锐的政治问题摆在了陈独秀、胡适等每一个先进的中国人面前,《新青年》及新文化运动的同人们逐渐暴露出思想上的分歧。(耿云志:《胡适与陈独秀》,《安徽史学》1985年第2期)在上文所述编辑同人关于《新青年》未来命运的争议中,陈独秀接二连三地给胡适写信,表明自己的态度,反复争取胡适等曾经的战友。事实上,在陈独秀的眼中,胡适既是北京同人的代表,又是可以商量事情的密友。

在1920年5月11日的信中,陈独秀甚至一改自己支持学生运动的态度,对于胡适保守的态度表示理解和支持:“附上《正报》骂你的文章,看了只有发笑;上海学生会受这种人的唆使,干毫无意识的事,牺牲了数百万学生宝贵时间,实在可惜之至。倘数处教会学校果然因此停办,那更是可惜了。你可邀同教职员请蔡先生主持北大单独开课,不上课的学生大可请他走路,因为这种无意识的学生,留校也没有好结果。政府的强权我们固然应当反抗,社会群众的无意识举动我们也应当反抗。”

9月5日,他再次给胡适写信,劝胡适就任安徽省教育厅长。“皖教厅事,非你和叔永不会得全体赞成,即陶知行也有许多人反对,何况王伯秋!”

这场关于《新青年》编辑事务的争论最终以胡适等北京同人退出,陈独秀在上海另起炉灶而告终。此后,陈独秀的思想转向马克思主义,他周旋于共产国际和国内各派势力之间,忙于建党和党内事务,胡适则继续信奉他的实用主义,两人已经不在一条船上,思想上难免不发生冲突。比如关于联省自治的争论,胡适主张联省自治,陈独秀则坚决反对;关于科学与人生观的论战,陈独秀主张唯物史观,胡适主张唯心史观。即便如此,他们两人并没有断绝交往,或写信,或见面,在牵挂与争论中延续着友情。

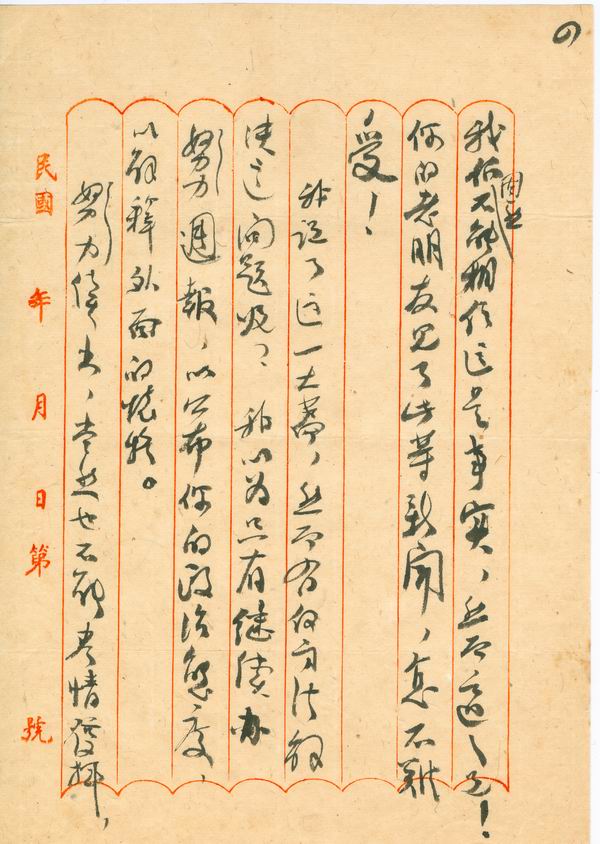

1924年11月,主持北京政府的段祺瑞拟发起组织召开善后会议,商议解决国家和平发展大计。胡适作为著名学者受邀参加,受到很多人的非议。次年2月1日,善后会议开幕。2月5日,陈独秀给胡适写信,对他出席善后会议表示了理解与支持:“适之兄:久不通信了。听孟翁说你问我果已北上否,我现在回答你,我如果到京,无论怎样秘密,焉有不去看适之的道理。……现在有出席善后会议资格的人,消极鸣高,自然比同流合污者稍胜,然终以加入奋斗为上乘(弟曾反孑民先生不合作主义以此。)。因此,兄毅然出席善后会议去尝试一下,社会上颇有人反对,弟却以兄出席为然。但这里有一个重要问题,就是兄在此会议席上,必须卓然自立,不至失去中国近代大著作家胡适的身分才好。”

在胡适备受舆论非难的关键时刻,陈独秀却明确支持老朋友,并提醒老友不要为当权者所利用,一定要为国家和人民的利益说话。

2月10日,胡适给陈独秀回信,请汪孟邹转交。15日,汪孟邹在给胡适的回信中说:“仲翁对于吾哥确是十分爱惜,但他说话偏激,哥甚知其详,望勿介意为幸为幸。”(见中国社科院近代史所藏胡适档案,转引自唐宝林、林茂生:《陈独秀年谱》,上海人民出版社1988年12月版,第225页)

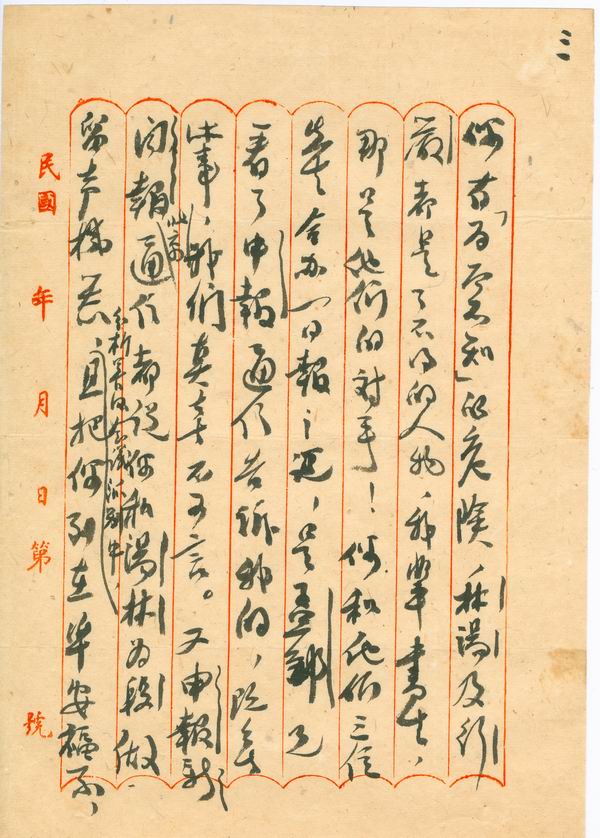

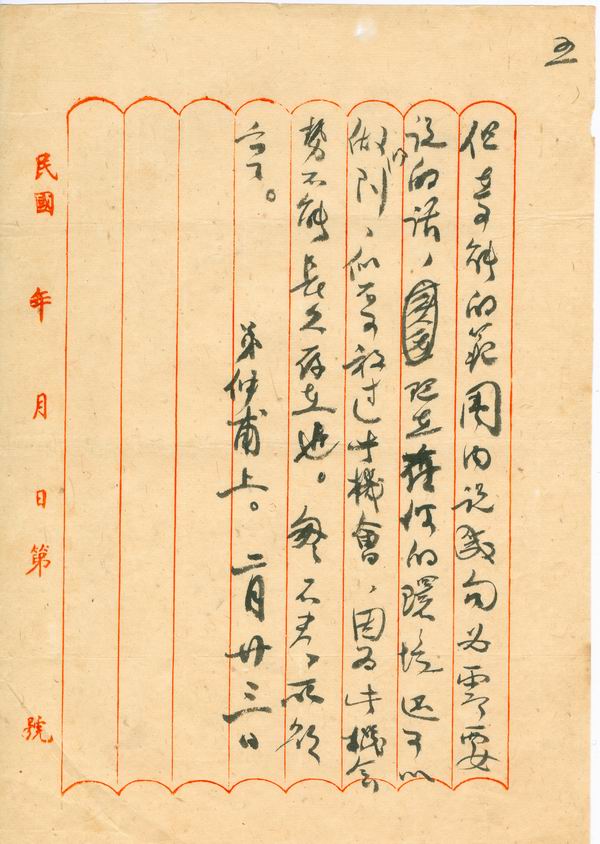

1925年2月23日,陈独秀再次致函胡适:

适之兄:

顷读你十日夜回信,十分喜慰。前函措词冒昧,特此谢罪。惟此次来函说“一时的不愉快”,此语虽然不能完全做逆耳解,或不免有点逆耳的嫌疑罢,一笑。我并不反对你参加善后会议,也不疑心你有什么私利私图,所以这些话都不必说及,惟有两层意思还要向你再说一下。(一)你在会议中总要有几次为国家为人民说话,无论可行与否,终要尝试一下,才能够表示你参加会议的确和别人不同,只准备“看出会议式的解决何以失败的内幕来”,还太不够。(二)接近政府党一层,我们并不是说你有“知而为之”的危险,是恐怕你有“为而不知”的危险,林、汤及行严都是了不得的人物,我辈书生,那是他们的对手!你和他们三位先生合办一日报之说,是孟邹兄看了《申报》通信告诉我的,既无此事,我们真喜不可言。又《申报》、《新闻报》北京通信都说你和汤、林为段做留声机器,分析善后会议派别中,且把你列在准安福系,我们固然不能相信这是事实,然而适之兄!你的老朋友见了此等新闻,怎不难受!

我说了这一大篇,然而有何方法解决这问题呢?我以为只有继续办《努力周报》,以公布你的政治态度,以解释外面的怀疑。

《努力》续出,当然也不能尽情发挥,但在可能的范围内说几句必需要说的话,现在在你的环境还可以做得到,似不可放过此机会,因为此机会势不能长久存在也。匆匆不尽所欲言。

弟 仲甫上 二月廿三日

正如汪孟邹所说,陈独秀对胡适这位老朋友“十分爱惜”、十分信任,对其个人名誉十分关心。听到对老友不利的消息,自然“难受”,并帮忙出主意,解决困境,战友深情跃然纸上。(唐宝林:《陈独秀与胡适难舍难分的历史记录——关于新发现的陈独秀等致胡适的13封信》)同时,胡适也格外珍惜与陈独秀的友谊。陈独秀一生多次被捕,胡适均积极营救,并从经济上予以资助。“《新青年》同人非常重视在五四时期的人生经历和交谊,这种情感常常在他们遭受重大变故时表现得尤为突出。”(欧阳哲生:《〈新青年〉编辑演变之历史考辨——以1920—1921年同人书信为中心的探讨》,《历史研究》2009年第3期)

1925年12月,胡适在给陈独秀的一封信里说:“我们两个老朋友,政治主张上尽管不同,事业上尽管不同,所以仍不失其为老朋友者,正因为你我脑子背后多少总还同有一点容忍异己的态度。至少我可以说,我的根本信仰是承认别人有尝试的自由。如果连这一点最低限度的相同点都扫除了,我们不但不能做朋友,简直要做仇敌了。”(中国社会科学院近代史研究所中华民国史组编:《胡适来往书信选》上,中华书局1979年5月版,第356页)他们这种难舍难分的友谊,一直持续到1942年陈独秀去世。