诗人孤独地承受着时间的暴烈。你无法真正说出他,所有的表达都在此失效,诗歌足以道出自身,你只能献上最深情的敬意和爱。 献给塞尔努达的一朵玫瑰花

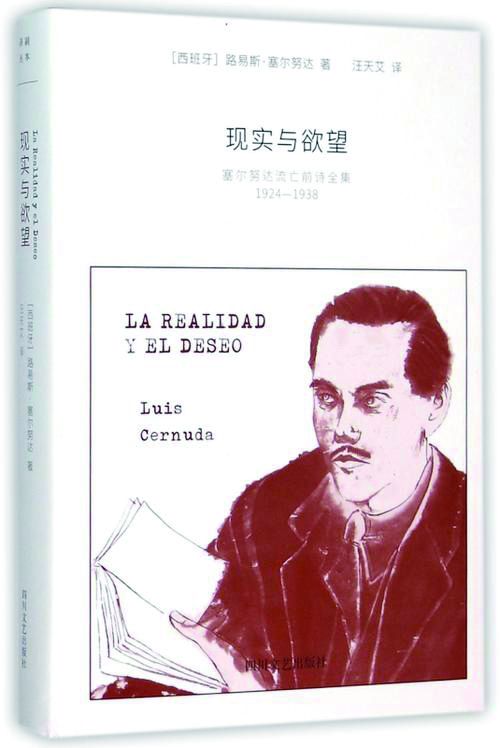

作为20世纪“二七一代”的西班牙诗人,塞尔努达在中文世界领受着某种特殊待遇,可以说在同时代的西语诗人中绝无仅有。你在图书馆的西班牙文学书架前驻足,随手抽出他的诗集《现实与欲望》,翻开书本,一枚雅致小巧的书签掉了下来,正面是滚烫的弗拉门戈红色,背面的空白处,用工整清秀的字体赫然写着:

你证明我的存在:

如果我不认识你,我没活过;

如果至死不认识你,我没死,因我没活过。

它来自这部诗集中的诗作《如果人能说出》。这是给予陌生借阅者的馈赠,还是写给某个特定的对象,或者是否可以解读为向诗人致敬:没读过塞尔努达,我没活过?

塞尔努达得到较为全面的译介,是过去十多年间的事。起初只有一些零星的翻译,但足以在年轻的诗歌爱好者心中激起涟漪。许多人因他的诗歌而结识,他们可能从未谋面,而且终生不会相遇,但诗歌将陌生的心灵联结在一起,甚至有人因此学习西班牙语,想要了解诗歌语言的肌理和内部更深层的奥秘。在一些诗歌分享平台,塞尔努达已成为一个暗号,代表着真正的诗歌、真正的诗人,他和他的诗本身就是诗之所以为诗的标准。同好者们追随不同的译者,认真比对同一首诗的不同译本,字斟句酌,选出我们中意的版本;或是干脆将手伸向英文译本;更有资深的爱好者,守候在译者翻译的现场,即时等待诗作一首一首变成中文。大多数行为与学院派的追捧毫无瓜葛,完全是出于纯粹的喜爱,这大概是对一位诗人,尤其是塞尔努达这样终其一生对知音孜孜以求的诗人最大的奖赏。

其中,有人能够背出整首《我来说你们怎样出生》,从“被禁止的欢愉”,“没有围墙的生命”开始,直到结尾:

影子的影子,苦难,迷雾里的戒律;

那种种欢愉的一星火花

照亮复仇的时刻。

它的光彩能毁灭你们的世界。

它属于诗人早年的作品,彼时塞尔努达尚未遭受流离之苦,仍在超现实主义与西班牙诗歌传统之间摇摆,诗中充溢着别出心裁的辞藻、华彩和想象力、瑰丽甚至暴力的意象。在诗人笔下,欲望从恐惧的高塔中突围而出,被退回到它们具有形态之前,奇特之处正在于此,塞尔努达的诗歌天生具有一种纯粹性,意象的堆叠或许使诗歌显得繁复,然而最终的效果却是:具体化的事物重新变回抽象的本源,那是刚刚觉醒的热望,显示着被压制的生命力对于瞬间即永恒的渴望。这渴望被诗人描摹得如此真挚、真实而露骨,却毫无伤风败俗之感。一度让我想到了从萨福到莎士比亚的传统,而不仅仅是塞尔努达本人坦陈过的艾吕雅等超现实主义诗人的影响。

也有人更偏好《拉撒路》这样洗尽铅华的晚期诗作:

有人在说着

关于新生的言语

但那里没有母体的血液

也没有受孕的腹部

在痛苦中产生新的痛苦的生命。

……

并非光润黝黑的肌肤,欲望的玫瑰,

只是一具死亡之子的身体。

写作此诗时,诗人流亡英国,西班牙内战刚刚结束不久,整个欧洲都被一场即将到来的战争的氤氲之气所笼罩。就在诗人任教的大学校园里,很多年轻人上了战场,其中一些人再也没能回来。塞尔努达试图将个人体验加诸历史场景及人物之中,让诗歌通过戏剧化的方式更加客观化,诗人的自我形象也被戏剧化的人物形象取代。诗中充溢着破灭后重建的复杂心绪,“如同死后重回人间”。

隔着西班牙语到中文的距离,我们或许不能完全体会前一首诗中受到法国诗歌影响的华丽与浮夸,也无法准确辨认后一首诗中语言上的实质性变化,形容词、副词的占比明显下降。但这并未影响诗歌中某些特质的传递,塞尔努达用诗句打开了我们迟钝的感官,让我们的视觉、听觉、嗅觉,甚至味觉与直觉都重新变得敏锐,他赋予我们孩子般初识这世界时的感知力,尽管也许只在与诗歌相遇时短暂的瞬间。

塞尔努达的名字不是被挂在唇边,而是被珍藏在心里,像是我们青春期爱慕过的形象般,一旦出现过就永不消逝。但,为什么是塞尔努达?

诗人从未试图封存他的秘密。他在书信、自传和评论性的文章中,都曾和读者分享过他的诗歌道路。“诗歌对我而言是坐在我爱的人身边。我太知道这是弱点,然而种种弱点里,这一样最可接受。剩下的都是词语,只够表达那些非我所想的或不想说出的。也就是背叛。假如你离开我是为了背叛我。风会用它短暂的故事让你分心。而我会忘记,像一棵树与一条河两两相忘。”(《诗歌对我而言》)这多少能够解释塞尔努达在诗中表现出的收敛与简洁从何而来。他在语言的表达上极少放任,也毫不夸大语言的功用。换言之,尽管技艺高超,但并不以技艺取胜,而是以诗歌饱含的生命体验,一种无法辩驳的真诚、深挚和深度直接打动我们。从诗人对保罗·艾吕雅的解读中可以看出,诗歌对塞尔努达来说,是理解自我、接近并接纳自我的途径。当理解自我变得困难,以至于几乎不可能之时,爱成为理解自我的另一种方式。诗歌的对应物不是词语,而是爱人,诗歌诞生的过程首先是召唤和降临,然后是由爱的对象所激发的感知。词语只是无法逃避的必经之路,它与真正想要表达的,永远不可能完全密合。语言和表意之间的悖论并不新鲜,但对于此事的悲观和笃定,到了这样一种程度,它在诗人笔下反复出现,成为一个无法忽视的主题。或许正是不可能(没有明知不可而为之的悲壮感,而是退到了卑微的境地,通过承认词语的局限性,来达到意义的精准;正如通过身体的局限性,来达到灵魂的无限),养成了忧郁和言不尽意的风格。

众所周知,塞尔努达的后半生是在流亡中度过的。1938年2月,他通过英国友人斯坦利·理查德森的帮助,得到了从西班牙前往英国的护照,本以为只是几个月短暂的造访,没想到却是后半生永远的诀别。很久之后,这位缺乏政治敏感性的诗人才意识到,他无意中避开了西班牙内战后自己可能面对的种种危险。但这流亡的意义却可能并不全然如人们所想象。塞尔努达在精神自传《一本书的记录》中曾描述过他早年离开西班牙去英国的考虑:回到西班牙,就可能掉落回“家庭、友谊、国家”三部分组成的恐怖体系之中,在两个极端之间来回走动,获得极为有限的一点点自由。流亡既是与不同民族和地域精神资源的深度交流,或许也会让塞尔努达作为诗人的生命更加纯粹且自由。

塞尔努达在谈及纪德和荷尔德林时都曾提到过“自然”这一概念。尽管两位作家的“自然”观念之间隔着至少100年的欧洲思想史,但塞尔努达无疑捕捉到这其中能够为己所用的某种一致性。荷尔德林认为,他所在的时代的人们尽管经验越来越丰富,却丧失了感受自然、感受人类关系的丰富性、生动性的能力。人们渐渐无法听,也无法看。而对纪德来说,自然不仅仅意味着自然界中的事物,为我们所感知的客观存在的事物,比如动物、植物、石头,也包括人作为造物天生的秉性,每个人的自然属性。对后者的认知会强化对前者的感知。社会或许是愚蠢的,“世界却是美丽的”。能够真诚地面对自然之我的人,会更强烈地反对社会化,反对被建构的关于“人”的各种规约。塞尔努达没有像荷尔德林那样主动地去背负时代的苦难,但他无疑遭遇了同样的闪电,那引领他们前往事物的最深处,而不是在表面或周围打转的强大力量。这既意味着诗中真切到可以触摸的大自然,也意味着痛苦的追索,诗歌降临之前的焦灼、等待,漫长的穷其一生的准备,而不是轻灵的、随意的、浮皮潦草的表达。那样的诗,就是来个一箩筐,又有什么意义?

和塞尔努达喜爱的兰波、纪德等诗人相比,他没有花费更多的力气去剥除教育、文化给定的设置,也没有制造轰轰烈烈的家庭悲剧,甚至没有留下爱情的印记给后世的传记作者。这与塞尔努达对于诗歌表达的理解密切相关。塞尔努达认为,激情和灵感的来源包括外在的动力和内在的缘由。前者可能来自年轻的身体、音乐和外界的刺激,但后者才是真正的隐秘,那是灵魂深处易感而敏锐的状态,那些“极端浓烈直白,令人不禁颤抖乃至流泪”的时刻。也因此,塞尔努达将个人情感体验在诗歌中的表达看作是令人惭愧羞辱的,这意味着投注在爱情中的个人成分被直接滥用于诗歌表达。诗里不应该出现现实的战乱(取而代之的可能是历史场景)、隐秘的恋爱经历,而应该是对这一切深入思考之后的加工,诗歌不提供作者自身体验的结果,而是带着读者一起游历这过程,最后,“留他们独自面对终点”。将具体的经验抽象出来,变成能够共通的情感体验,才可能是诗。塞尔努达在《抒情精神》一文中,将诗歌描述为长着翅膀的声音,为这个世界投下阴影,它们是诗人的暗自燃烧。这让人想起海德格尔在分析荷尔德林时曾说过的话:诗人、思想家和政治活动家成了其他人的命运,因为他们是创造性的,通过这种创造,有某种东西出现在世界之中,他们在自己周围创造了一个庭院,其中出现了新的人生此在关系和可洞见性。毫无疑问,塞尔努达也是他们中的一员。

正是在这样的意义上,塞尔努达主动拒绝了所谓正常人的生活、家庭、社交,以及让人迷醉又逐渐麻木的通过一份体面的工作供养自己和家人的按部就班的生活。对他来说这绝无可能,不是牺牲,而是命中注定。中产阶级的审美趣味容得下塞尔努达,却不太可能成就一个塞尔努达。诗人对此有清醒的认识。诗人在精神自传的结尾,将自己描述为带着足够的尊敬,在一旁观看这个世界的局外人,并特别强调,在他的有生之年,从未为了晋升与赚钱(名与利)做过任何不当之事。很难想象这是一个诗人对自己一生的总结,他是如此笨拙而又灵巧地爱着这个世界。

这难道不是浪漫主义以来备受推崇的我们所认为的包括诗歌在内的文学、艺术的某种本质?诗人、艺术家应该是遗世独立的,他们放弃了现实的生活,才可能引领我们进入至臻的艺术的极境。

塞尔努达有很多诗歌本身就是诗人诗歌观念的表达。比如《有些身体像花》:“有些身体像花,/有些像匕首,有些像水流;/但是所有这些,早晚/会变成灼痕在别的身体里放大,/由于火焰从石头变成人。”在这首写于1931年的诗作中,诗人将身体比作花、匕首和水流,它们拥有火焰般的力量,能够灼烧、镌刻他人的身体,赋予石头以人的生命;诗人自己的身体被比作任人踩踏、穿行的路,而他人的身体则在火焰失去效用之后,重新变回石头。路与石头,如此结实的一对比喻,相比爱情,它们更像是写作者与阅读者关系的隐喻,诗人用诗歌短暂地点亮读者的心神,然后任由他们从他的诗作上碾压而过。

和塞尔努达的许多诗一样,这首诗也同样揭示了塞尔努达为我们喜爱的深层原因。我们能够仅凭直觉辨认出那就是诗的样子。人们写着写着,诗歌就变成了个体经验和感受的直接传达,或是小小的巧思和个人技艺的些微突破;渐渐忘了诗歌之所以被放在神坛上,恰恰是因为它最终的形态其实是去个人化的。当我们遇到荷尔德林,遇到艾米丽·迪金森,遇到保罗·策兰,遇到塞尔努达时,不需要任何解释,每个人都心知肚明,那就是诗:与生命经验直接相关的诗,也就是诗中的诗,也是化繁为简,最为精深的诗。我们跟随作者一起体验了精神历练的过程。

塞尔努达的诗歌像是爱情、理想,以及人们精神世界虚构出的一切美好事物那样,魅惑、迷人,却以物质的、实体的形式呈现出来,提醒我们现实世界的不完满,同时又赋予我们重新审视现实世界的敏感眼光。他唤起我们对诗歌的热情,重新意识到诗歌对于认识自我可能具有的意义,纯然、不竭。你无法一口气读完。其密度和紧张感让你必须停下来歇一歇再读,寻常人无法在和心灵的交流上维持长时间的注意力,因为我们期待它来临,又生怕它说出不能承受之物,宁可让它在头脑中缓慢地稀释,然后静静地消化。而诗人孤独地承受着时间的暴烈。你也无法真正说出他,所有的表达都在此失效,诗歌足以道出自身,你只能献上最深情的敬意和爱。