纪念胡安·鲁尔福逝世35周年,“鲁尔福三部曲”出版 写作是他与孤独对抗的唯一方式

没有《佩德罗·巴拉莫》,也许就没有《百年孤独》

1985年3月,适逢小说《佩德罗·帕拉莫》出版30年,告别写作近三十年的胡安·鲁尔福罕见地写了篇回忆文章。他真诚而不无谦虚地说,这部小说和他的短篇小说集《燃烧的原野》能在世界上流传,不是由于他,而是由于读者。话虽如此,我们还可以补充说,他为数不多的作品能广为流传,由于他,也由于伟大的读者。

这些读者中就有加西亚·马尔克斯,他曾称鲁尔福为“拉美文学王国中最早的国王”。在那篇《对胡安·鲁尔福的简短追忆》中,马尔克斯写道:“对于胡安·鲁尔福作品的深入了解,终于使我找到了为继续写我的书而需要寻找的道路。”更广为流传的说法是,没有《佩德罗·巴拉莫》,也许就没有《百年孤独》,甚至连魔幻现实主义文学登上历史舞台的时间都会推迟。

但马尔克斯于1961年7月2日第一次抵达鲁尔福的国度——墨西哥时,至少在半年时间里,自认为对文坛动向,特别是对美洲小说十分了解的他不但没有读过鲁尔福的书,甚至没听任何人说起过他。他不无感慨地写道:“这也许是因为胡安·鲁尔福与那些经典名家不同,他的作品流传很广,本人却很少被人谈论。”

实际的情况是,那时鲁尔福的作品,尤其是他的代表作《佩德罗·巴拉莫》,或许还没有广为流传。鲁尔福在回忆文章中说,这部小说的手稿曾先后取题为《窃窃私语》《月旁的一颗星》。等到他把书稿交给“经济文化基金会”后,才确定为广为人知的这个书名。1955年3月,这本书出版了,印数为2000册,此后花了四年工夫,也只卖掉了1500册,剩下的做了处理:谁要,就送给谁。

我们并不知道,马尔克斯那位朋友阿尔瓦罗·穆蒂斯送给他,并大笑着让他“读读这玩意,学学吧!”的那本,是他自己买的,还是鲁尔福赠送的。我们所能知道的是,这本书出版后虽然销量惨淡,但还是慢慢引起了墨西哥国内外文坛的注意,被翻译成多种文字,于15年后获墨西哥国家文学奖,并在1983年获西班牙阿斯图里亚斯王子文学奖。鲁尔福病逝那年,1986年,人民文学出版社出版了翻译家屠孟超的译本,书名是《人鬼之间》。直到它被收入1993年9月由云南人民出版社出版的《胡安·鲁尔福全集》时,才改回了从原文直译的书名。

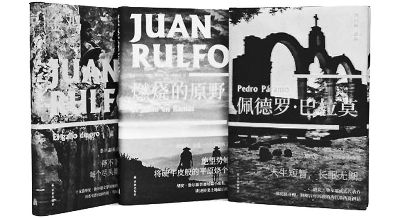

此后,《佩德罗·巴拉莫》在国内作家群中流传开来。余华说:“虽然这是一部永远有待于完成的书,可它又是一部永远不能完成的书。不过,它始终是一部敞开的书。”苏童赞叹,这是一座文学高峰,只能仰视和默默攀爬。如今,在鲁尔福逝世35周年之际,译林出版社适时推出包括这部小说和《燃烧的原野》《金鸡》在内的“鲁尔福三部曲”,鲁尔福的作品终于有望在国内也广为流传了。

他的写作从不为成名,而是为了让朋友更加爱他

鲁尔福写《佩德罗·巴拉莫》的时候,自然不会想到这部作品会有这样的命运。用他自己的话说:“我写它们只是为了让两三位朋友读读而已。更确切地说,是出于需要。”巧合的是,马尔克斯在纪念鲁尔福的文章里也说,刚到墨西哥时,作为一个在当时已写了五本不甚出名的书的作家,鲁尔福的问题在于,无论在当时还是之前,他的写作从不为成名,而是为了让他的朋友更加爱他。而当马尔克斯后来出版《百年孤独》时,却几乎重复了一遍《佩德罗·巴拉莫》出版后曾遭遇的戏剧性历程。

在那篇回忆文章里,鲁尔福写道:“1954年5月,我买了一个学生用的笔记本,写了一部长篇小说的第一章。小说已经在我的头脑里构思了许多年,我终于觉得为这本思考了很久的书找到了笔调和气氛。但是现在我仍然不知道我创作《佩德罗·巴拉莫》的直觉到底是哪里来的。就仿佛有人对我口授似的。我在街上突然产生了一个想法,便立刻在绿色和蓝色的纸头上记下来。”

那时,鲁尔福在“古德里奇—欧兹凯迪”公司广告部上班,他下班后回到家里,马上把记下来的东西抄在笔记本上。他用手写,使用的是绿墨水和谢弗斯牌自来水笔。每次他都留下一个抄了一半的段落,这样他就可以“为明天留下一块未熄的火炭”,或者为明天准备一条可以接下去思考的线索。“从1954年4月至8月,在四个月的时间里,我积累了三百页。我一面用打字机誊抄原稿,一面随即把誊完的手写稿销毁。后来我又誊抄了三遍,等于把那三百页压缩了一半。”

当鲁尔福觉得小说可以拿出手时,他依然是诚惶诚恐,犹豫不决。他把手稿带到“作家中心”的课堂上,有人说写得很好,但说不好的占了多数,最尖锐的批评莫过于说这本书稿简直是一堆垃圾,一些应邀参加作品讨论会的年轻作家也随声附和,更是有作家劝他坐下来写一部小说之前先读几本小说。“可是我整个一生都在读小说,还有些人说我的书稿‘很像福克纳写的’,但那个时候我还没有读福克纳的作品。”鲁尔福说,对种种批评,他都觉得没有什么可指责的。“要他们接受一本以现实主义的外表,表现一位大庄园主的历史的小说是困难的。”

接受起来有困难不假,但认真说来,这部小说既不具备“现实主义的外表”,也不只是“表现一位大庄园主的历史”。而是如他自己所说:“实际上,它讲述的是一个村庄的故事:一个死亡的村庄,所有的村民都死了,包括故事的叙述者。在街道和田野上走的全是幽灵,回声可以不受限制地在时间和空间里流动。”就像屠孟超说的那样,鲁尔福摒弃了传统小说常见的有全知作者或借叙述人来讲故事的做法,代之以独白、对话、追叙、意识流、梦幻、暗示和隐喻等手法,使小说犹如由一块看起来互不相关,实际上却有着内在联系的画面镶拼而成的画卷。同时,鲁尔福模糊真实与想象的界限,把阴阳之间的界限彻底打破,使得鬼魂在墨西哥苍茫大地上昼行,而阴阳时空的转换,非常流畅,没有任何膈膜感。

既然从任何角度看都不是传统意义上的现实主义小说,也不是一般意义上的现代主义小说,小说受到种种批评,也就在情理之中了。但换个角度看,鲁尔福却是说的大实话。只要深入理解拉美大地,我们就会发现,所谓“在街道和田野上走的全是幽灵”有其来处。在北美洲南部占墨西哥人数最多的一支印第安人——阿兹特克人里就流传一种古已有之的观念,人死后,灵魂得不到宽恕,便难入天堂,只好在人世间游荡,成为冤魂。墨西哥人对死亡的看法也有别于其他民族,他们不惧怕死人,每年都有亡灵节,让死人回到活着的亲人中来。

而“表现一位大庄园主的历史”,在鲁尔福那里,也可以说是通过塑造佩德罗这个出身贫寒、狡诈残忍,为达目的可以不择手段,同时也尚存爱意的庄园主的形象,表现一座村庄的历史。他在另一篇题为《回忆与怀念》的文章中写道:“当我回到童年时代的村庄时,我看到的是一个被遗弃的村子,一个鬼魂的村子。在墨西哥,有许多被遗弃的村庄。于是我头脑里便产生了创作《佩德罗·巴拉莫》的念头。”

鲁尔福1917年出生于墨西哥哈里斯科州萨约拉城旁边的小村子阿布尔科。他在这部小说里虚构的科马拉,就在萨约拉附近。据评论家滕威考证,虽然是墨西哥自然条件最好的州之一,但由于政府对于墨西哥城所在的联邦区之外的地区投入甚少,哈里斯科州既没有搭上现代化、工业化的快车,也没有分享到大革命的胜利果实,反而日益贫困,民不聊生。也因此,上世纪50年代,鲁尔福回到家乡,发现原来有七八千人的村庄只剩下一百五十几人,厚厚的青苔和疯长的野草占据了那些空无一人的房屋。此情此景不能不让他百感交集。

回首往昔岁月,鲁尔福七岁丧父,十一岁丧母,在成为孤儿后,由祖母抚养,后又被送入瓜达拉哈拉——墨西哥一座有浓厚商业气息的城市的孤儿院。1933年,他曾尝试进入大学深造,却正逢罢课闹事,只得另做他图,远赴墨西哥城。当时,鲁尔福还不到15岁。因为进预科时,没有查考他在瓜达拉哈拉的学业记录,他只能作为旁听生听课。他在叔叔佩雷斯·鲁尔福上校的照看下生活。“我谁也不认识。只有孤独和我作伴,我只和孤独交谈,同我的痛苦和心灵一起过夜。我在移民局找到一份工作,并开始写一部小说,以便摆脱那种感觉。小说叫《气馁的儿子》,但只保留下来一章。这一章很久以后作为《夜晚的一刻》发表了。”

如果不是因为碰到同样在移民局工作的诗人、短篇小说家埃弗伦·埃尔南德斯,鲁尔福大概不是在不断修改中把小说销毁,就是修改完成后就锁在抽屉里了事,但那位身兼《美洲》杂志主编的埃弗伦偏偏不知通过什么渠道知道他喜欢偷偷地写作,还鼓励他把写的东西给自己看看。也因为埃弗伦的鼓励和支持,鲁尔福发表了第一篇作品《生命本身并非那么严肃》。”也是从一开始,鲁尔福就写乡村故事,虽然他大部分时间都在城市里生活,但他只写那些根据他在自己的村镇和村民中耳闻目睹的事情想象出来的故事。他又写了《我们分得了土地》和《马卡里奥》两个短篇小说,刊登在瓜达拉哈拉的《面包》杂志上。

再后来,埃弗伦还为他发表了《科马德雷斯坡》《塔尔葩》《燃烧的原野》和《求他们别杀我!》。鲁尔福写出这些小说,和他于1946年至1952年在“古德里奇—欧兹凯迪”公司当推销员不无关系,他借着推销产品的机会走访墨西哥各地,在乡村中,他听老人们讲述最老土、最纯朴的事情,获得不少灵感。但如果你以为鲁尔福由灵感触发,写纯真、浪漫的田园牧歌,就错了。他原本是可以那样写的。他坦言,自己非常怀念童年和小时侯住过的地方,但生活在现实中,他却很不情愿地看到,事情并非象自己原来认为的那样。他遇到的是另一种现实。

这“另一种现实”,当然包括鲁尔福回到家乡看到村庄的衰败,从大背景上看,亦如滕威所说,他终其一生都必须面对发生于1910年至1928年的墨西哥大革命留下的创伤与“债务”。墨西哥大革命虽然催生了在1917年制定的《墨西哥宪法》,这部宪法却没有保护农民,尤其是印第安人的生存权利与民主权利,更谈不上给他们带来任何幸福。这就不难理解为何在鲁尔福笔下,革命者并不具有道德优越性,“革命者”与“反动派”之间没有绝对的界限,而那些揭竿而起的农民,也是麻木不仁、人云亦云、完全没有主体意识的乌合之众。《燃烧的原野》就写一支因不堪残酷的封建剥削而奋起反抗的农民起义军,由于缺乏明确的行动方向和正确的领导孤军作战,在政府军的镇压下,最后失败了。

也因此,作为“墨西哥文学系列”之一种,由“经济文化基金会”于1953年编辑出版的《燃烧的原野》里的那些短篇小说,都或多或少包含了内在的矛盾性,并由此产生巨大的叙述张力。就像书评人思郁说的那样,因为怀旧,鲁尔福的小说具有了一种虚幻的特征,总是弥漫浓烈的诗意和怀旧的情结,但同时也像《燃烧的原野》译者张伟劼说的那样,他用诗意的笔调表达出来的,却是残酷、绝望、孤独、冷漠,等等。这也决定了虽然鲁尔福写的是农村题材,却会有不一样的表现手法。何况如张伟劼所说,他也有意识地在形式上做一些探索。一些在《佩德罗·巴拉莫》里得到了成功运用的现代派技巧,已经在这部小说集里初露锋芒。

在完成了一场极为深刻的激情之后,鲁尔福便沉沉睡去

《佩德罗·巴拉莫》发表后一年,鲁尔福回到墨西哥城写商业电影脚本,不久后完成《金鸡》。在这部具有电影特征的小说里,鲁尔福讲述迪了奥尼西奥·宾松这么一位凭运气一夜暴富者的故事,并由他的故事延展开去,描绘出一个完全属于劳动人民的世界:牧民、庙会、斗鸡、赌牌……小说以“拂晓”开头,某种意义上又以“天亮了”结束,体现了鲁尔福小说里常有的环形特征,亦可见他对于未来的悲观态度。在这之后,鲁尔福便绝少从事小说创作了。

从推销员岗位离职后,鲁尔福进入墨西哥国立印第安研究所工作,致力于墨西哥原住民文化传统的维护工作。他似乎把对穷苦人的关怀默默地灌注在了平庸的、日常的公务工作中,他的叙事才能也像是已经耗尽了,或者如乌拉圭作家爱德华多·加莱亚诺所说,在完成了一场极为深刻的激情之后,鲁尔福便沉沉睡去。此后他与写作有关的插曲不过是,《金鸡》于1964年拍成电影,由马尔克斯、富恩特斯联手改编。1980年,同名小说出版。虽然凭借不到30万字的作品,鲁尔福依然成为拉丁美洲最重要的作家之一,他却很少在公共媒体中抛头露面,直至1986年1月7日离世。

又过了13年,鲁尔福的儿子胡安·卡洛斯·鲁尔福回到故乡“寻找”对胡安·鲁尔福的记忆,那里的老人几乎没有人还记得这位魔幻现实主义开创者的故事了。他根据这段历程剪辑了一部长达60多分钟的、题为《胡安,我忘记了,我不记得》的纪录片。其中,很多人都是以主要角色而出现的,比如鲁尔福的遗孀,一位也叫胡安的作家,一群居住在圣加百利镇上的老人们,画外音是由鲁尔福本人朗读着自己的小说,尤其是《卢维纳》。卡洛斯最想记录的父亲并没有出现在画面中,而纪录片看后,却总会让你觉得他好像就存在于某处。

这似乎从另一个侧面演绎了鲁尔福的孤独,和他对孤独的深刻理解。鲁尔福在他为数不多的几篇回忆文章反复言说着孤独。他说,孤独迫使他写作,也是孤独在某种程度上让他丧失了写作的冲动。他也言说忧虑,当他写《佩德罗·巴拉莫》时,他只是想摆脱一种巨大的忧虑。因为写作是一件真正痛苦的事情。“从内心深处讲,《佩德罗·巴拉莫》来自一个形象,是对一个理想的追寻:她叫苏莎娜·圣胡安。苏莎娜·圣胡安从来也不存在:是根据一个小姑娘想象的。我13岁的时候见过她一面,她从来不知此事。在我的一生中我们再也没有重逢。”