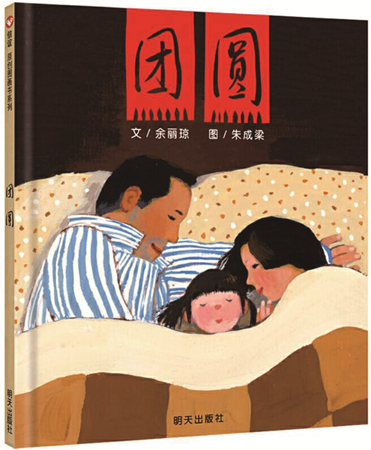

儿童视角、权力差异与性别角色 ——关于中国原创图画书《团圆》的对谈

乔·萨特里夫·桑德斯

赵 霞

2020年10月1日,恰逢中秋佳节。剑桥大学访问学者赵霞与剑桥大学学者乔·萨特里夫·桑德斯就第一届丰子恺儿童图画书奖首奖作品、中国原创图画书《团圆》进行了一次比较深入的线上学术对谈。以下是这次对谈的主要内容:

赵 霞:今天正好是中国的中秋节,农历八月十五。我们习惯上会说,中秋节的月亮是全年最大、最圆的,可能是因为秋天空气澄净,加上月球与地球之间的距离等因素。中秋节在中国是团圆的节日,满月象征着团圆以及美满,同时,这也是收获的季节。

我也收到了你传来的关于中国原创图画书《团圆》的新稿,效率真高!

桑德斯:谢谢。我很享受写作的过程,就是时间不够,所以做得很慢。是一点点在做。

儿童视角与“隐藏的成人”

赵 霞:记得上一次我们聊天时,你谈到了《团圆》中的父亲形象、叙述视角等。我非常喜欢你对这本图画书的细读分析。我想这是一本很特别的图画书,它描绘的生活看起来或许不那么稚气。很多儿童图画书会对游戏、想象力等元素情有独钟。而这本书是关于现实生活的,甚至是有些沉重的现实。但它获得了首届丰子恺儿童图画书奖的首奖。获奖之后,这本图画书得到了更多的关注。我们发现,读的遍数越多,我们越能感觉到它的丰富。它不是张扬童年的想象力,而是试图把孩子带到生活和现实的某种沉重里。但我们仍然能感到这是一部优秀的作品。

桑德斯:确实。很高兴听到丰子恺儿童图画书奖促使更多的读者去关注它。这就是我们对奖项的期望。它也是奖项的价值所在:一方面,它褒奖那些受到大量读者欢迎的好书,另一方面,它也指引着读者认识那些最优秀、最应该引起我们关注的作品。

赵 霞:你跟我说过,赛奇(乔的大儿子)很喜欢这本书。他多大了?

桑德斯:16岁。上高中了。他一读就喜欢上了《团圆》。

赵 霞:太好了。你提到了这本图画书中叙述声音的某种分化。有时候,故事带着孩子的声音,采用孩子的视角。但作为读者,我们在接受时可能会采用另一个视角。这是一种隐藏的视角。

桑德斯:我认为这本书的叙述声音和视角无疑是儿童的。它是第一人称视角,主角自称“我”“我的”。所以,毫无疑问是孩子的声音和视角。但我认为,它同时还期待我们在视角之间稍做游移。从叙述技巧上,它呈现的是儿童视角。但如果我们愿意转向另一个视角,也会有新的收获。比如这一页,毛毛把好运硬币送给即将出门的爸爸,“爸爸没说话,他用力地点点头,搂着我不松手……”我认为在这里,站在毛毛的视角,她并不理解爸爸此刻的全部情感。但如果我们能够从爸爸的视角来看,就能感受到他此刻的强烈情感,而这种情感的体验,实际上是爸爸而不是毛毛的视角带来的。今天我又发现了我之前没有注意到的一个细节。是在这一页,毛毛从汤圆里吃到了“好运硬币”。文字这样写道:“突然,我的牙被一个硬东西硌了一下。‘好运硬币!好运硬币!’我叫起来。‘毛毛真棒!快收到兜里,好运就不会跑掉喽!’爸爸比我还开心呢。”我认为这是一个非常有意思的句子,因为在这里,我们得到的是毛毛对爸爸的情感的理解,或者至少是去体会他的感受。我们是顺着毛毛的视角在看、在感受。我们不必跟爸爸有同样的感受,但必须知道他的感受:爸爸比“我”更兴奋。这就是我想说的。这实际上也确证了我的一个观点。你知道,我的理论是——尽管这只是我的理论——毛毛后来可能确实把硬币弄丢了,而爸爸在她的外套里放了另外一个替代的硬币。今天我找到了支撑我这个理论的两个证据,其中之一就是这句话:“爸爸比我还开心呢”。这句话意味着爸爸非常希望毛毛能拥有这个硬币,也许就解释了他后来为什么要设法帮毛毛留住这枚硬币。这真的很有意思,因为在这里,我们通过毛毛的视角知道了爸爸的情感,这也为爸爸后来的行为提供了情感上的动机。

我注意到的另一处证据是这一页:毛毛发现自己丢了硬币,哭起来。爸爸手里拿着硬币,说,“毛毛别哭,我再给你一个。看,跟那个一样!”注意这时毛毛穿的棉袄,这件棉袄就是后来妈妈送她上床睡觉的时候,手里抱着的那一件,硬币是从这里掉出来的。很可能,是爸爸把硬币放在了棉袄的口袋里。我是这样看的,但我也说了,这只是一个理论。但从文本的细处来看,爸爸显然有这么做的动机。就像侦探探案一样,他有放硬币的情感动机,也有放硬币的现实机会。这两个重要的证据,证明了这是一种重要的可能。我觉得这么解读这个故事,非常迷人。

赵 霞:我也认同。这里出现了一种模棱两可,很难完全说清。或者说,因为这种模棱两可,故事变得更加迷人。你可以说,毛毛弄丢了她的硬币,然后幸运的事情发生了,硬币没有丢,又给找着了。也可以说,硬币确实丢了,但紧接着发生了另一些事情,就是父亲的举动,带来了硬币的“回归”。当我们把这两种解读组合在一起的时候,这个故事的情感就变得更丰富了。生活有时就是这样,很难说清其间到底发生了什么。但是,在实际发生的情况与可能发生的情况之间,有一个事实,我们就沿着这个事实去追溯,从而发现所有的可能性。爸爸有可能做了某些事情,理解了这一点,我们就领略到了阅读这个故事带来的另一份情感,它不是代替既有的感受,而是丰富它的层次和内容。这种丢东西的事情经常发生在孩子身上。我们以为自己丢失了某些东西,后来又找回来了,很开心。这是一种常见的童年经验。但还有些别的事情是我们当时不知道的,因为总有一个大人站在我们身后,他参与了某些孩子不知道的事情。我认为这是整个故事非常打动人的地方。

桑德斯:没错。

赵 霞:我感到好奇的是,你是怎么发现用这个方式解释这个故事的?因为我以前从未注意到,还可以有这样的解释。的确,这本图画书呈现的是一个非常真实的孩子的视角。我小时候也有类似的经验。但与此同时,背后永远有个父亲,他是你对这个故事的解释的一部分。就像佩里·诺德曼在《隐藏的成人》中所说的那样,永远有个隐藏的大人在儿童文学文本的背后。这个隐藏的大人会做什么?他可以是作者,作者通常是成年人。在文本内部,故事内部,这个大人扮演着什么样的角色?隐藏的大人是不是童书的必要部分?过去我们会说,写作儿童文学,你得像一个孩子那样去看、去说、去感受。换句话说,你得把自己变成一个孩子。但在这里我们会发现,也许并非如此。“隐藏的成人”是一则好的儿童故事的必要部分。

桑德斯:你说的没错。我想你还在含蓄地暗示,我之所以会这么读,原因之一是我本人就是一位父亲。所以我从文本里寻求对位。我认为这很合理。对我来说,关于图画书,最重要的一点就是,图画书始终有两类读者,它必须同时适应这两类读者。一类是识字的大人,他们也许精通语言。另一类是还不怎么识字的儿童,他们主要是听和看图。一本图画书如果不能让大人感到满意,他们就不会一遍又一遍地去读它。有时候,我们会把这些书藏起来,不让孩子有机会读。但如果只有大人感到满足,孩子却发现它很无聊,也不行。《团圆》是一本能给这两类读者都带来愉悦的图画书。我第一遍读这个作品,脑海里开始浮现一些观点。第二遍阅读时,有些在前一次阅读中没有被关注到的地方,开始呈现出更多的趣味。第三遍继续如此。好的图画书是为了一遍又一遍的阅读。我认为这个作品成功地做到了这一点,它能给两类读者同时带来阅读的乐趣。第四遍阅读时,你会发现第二遍阅读中没有发现的乐趣,我认为这是很大的成功。

儿童文学中的权力差异

赵 霞:我知道在西方学校,有些教师和图书馆员正在尝试通过图画书来促进高年级学生的阅读。在过去,我们认为图画书更适合年幼的孩子。但现在,人们看到,图画书里实际上有很多东西。如果你读的是一本好的图画书,你又读得足够仔细,那么你可以从中读出许多东西。同时,在阅读的过程中,你还可以获得一种文学阅读和判断的能力。

桑德斯:这是一个很好的补充。我一直说,图画书适合两类读者。但显然还有一些图画书是专为年长的读者创作的。不过对我来说,图画书的核心真理,就在于它是面朝两类读者的。

赵 霞:甚至那些以幼儿为主要读者的图画书,如果是优秀的作品,我们就会愿意一遍遍地重读。它可能是一个关于童年的很小的故事,但作家和插画家对故事的阅读使得解读过程本身变得十分迷人,富有吸引力。你会从字里行间读出丰富的讯息,不仅仅是关于童年的讯息。我的意思是,童年当然是一段非常珍贵的时光,其经验是不可替代的。但好的图画书故事不仅能讲述童年,它还关系着我们每个人的生活、感受和情感。

桑德斯:我们总是忍不住要从普遍的视角打量儿童文学。谈到儿童文学,我们会想到怀旧、乡愁这样的字眼,谈到儿童则是弱、小、可爱、迷人。一般说来,这些都没错。但《团圆》里有一页我特别喜欢,就是毛毛最后把硬币送给爸爸的那一刻,这实际上是她行使权力的一刻。在此之前,甚至在整本书中,爸爸都一直在帮助她、给予她,她一直是接受者。但是,在那一刻,她把它翻转了。她是拥有力量的一方,是帮助爸爸的人。她甚至不知道自己给予了多少,但是她明白自己在给予。她知道硬币很有价值,知道看见硬币的“爸爸比我还开心”。当她把硬币交给爸爸时,就是她行使自我权力的一个举动,这真的很棒。就像你说的,在故事的大部分时间里,父亲是代表权力的一方。他做了一切、给予了一切。但在最后一页,孩子成了给予的一方,他们之间的位置发生了翻转。

赵 霞:你觉不觉得还有更复杂的内涵?当我们看到毛毛把好运硬币送给爸爸的时候,对于毛毛来说,她是在帮爸爸的忙。但对于比她年长的读者来说,好运硬币其实只是一枚硬币而已。这么一来,这一场景激起的就是更复杂的情感。我们知道,在这里,毛毛的位置发生了转变,她在努力帮助和给予,但她毕竟还是个孩子。画面上,爸爸蹲下来跟她说话——大人毕竟还是大人,是爸爸承担了家庭的重担。这样,我们的视角又转向了故事里的父亲及其情感。读者的视点或情感不是停留在一个特定的角色上,而是在角色之间移动。有时,我们与父亲共情,有时则是跟毛毛。就在这样的转换之间,我们会感到,从故事里体验到的情感并不简单。不是大人照顾孩子,或孩子照顾大人,而是他们在一起,互相扶持。两者之间有一种内在的交往。

桑德斯:是。作为读者,我们受邀参与这一双方的交往。

赵 霞:这也许是阅读图画书的独特体验。有些儿童文学作品,从头到尾读完,我们可以清清楚楚地把握整个故事。我们知道它在说什么,它背后的道德内涵是什么,通过这么讲故事,作者想要告诉我们什么,等等。但读这个故事,我们只感到在读文学。你会沉浸在字里行间的那种意味和感觉之中,只有通过文学的讲述才能表达出来。如果我试图用另一种语言,可能就表达不充分。

桑德斯:我想你谈到了儿童文学与文学之间的区别。什么是儿童文学?这当然是一个大问题。但对我来说,儿童文学最有意思的地方在于,它始终包含权力的差异。几乎所有文学作品中都存在某种力量差异。但在儿童文学中,这种差异往往是隐藏的。我们知道,这些作品是由具有读写能力和熟练的语言水平的成年人撰写的,其阅读的对象则是孩子,后者识读能力有限,几乎没有什么钱,与此也没有什么专业上的关联。所以,儿童文学就其定义,就是一种关于权力差异的文学。

在这本书里,爸爸行使着更多的力量。但在最后一刻,至少是那么一刻,毛毛似乎翻转了这一权力关系。这个关系还会恢复到原来,但在结尾处,我们或许还会感到,毛毛成长了。她变得更坚强,并且比故事开头更懂事了。所以这部作品不但是关于权力差异的,而且在表现这一差异方面做了很有意义的贡献。我想我回到了你刚才说的意思,这不像是儿童文学,而就是文学。但我还要说,它就是儿童文学,因为我们现在谈论的权力差异,就是儿童文学之为儿童文学的内容。许多成人文学作品试图压制对这一权力差异的认知。有些儿童文学作品也这么做。但那始终是欺骗性的,儿童文学从根本上讲,就是关于权力差异的。

赵 霞:当我说它读起来不像儿童读物时,我的意思是说,在过去很长时间的儿童文学观念中,儿童文学被认为是简单的。我这么讲难免有概括之嫌,但这种观念在今天的读者中还十分流行。人们认为儿童文学是一眼就能看穿的,或许,正是《团圆》这样的作品在促使我们重思儿童文学的可能性。你谈到了儿童文学中的权力差异、儿童与成人之间的权力关系,对文学、艺术及其批评来说,这确实是一个很重大的话题。但我讨厌那种试图在成人与孩子之间设置战争关系的作品。一个世纪以前,我们发现童书往往是代表成人创作的,它们从成人的视角说话,并且试图驯服孩子。大约半个多世纪前,人们开始强烈地意识到,儿童文学不是成人世界,儿童文学应该树立一个儿童的世界。由此导致了一种文化战争式的观念,尤其是在西方儿童电视制作领域。有时候,制作人会有意强化儿童与成人之间的战争关系,以使其作品对儿童具有吸引力。他们会说,我们代表的是孩子,而不是大人。但你谈到的这种权力关系,不是成人对战儿童,儿童反对成人,而是存在于我们现实生活中的真实、复杂的“儿童-成人”关系。阅读像《团圆》这样的作品带给我们的一个很重要的启迪就在于,一切关于权力差异的书写不是为了提供一种权力关系的模式,而是感受它,理解它,正如我们每个人感受和理解生活一样。这种权力差异,不仅存在于成人和儿童之间,还存在于其他许多关系中。那么,理解毛毛与爸爸之间的交往,也有助于我们理解自己生活中的许多交往关系。

桑德斯:你说得对。

女性主义与批评的多重视角

赵 霞:你怎么看待这本图画书的插图?

桑德斯:我很喜欢这些插图。比如,还是刚才说到的两幅图,我们来比较一下。第一幅,毛毛从汤圆里吃到了好运硬币。第二幅,就是我说特别打动我的那幅,毛毛把好运硬币送给爸爸。从前一幅到后一幅,有一个有趣的区别:第二幅更现实主义,第一幅有点漫画的感觉;第一幅图很多地方是平面的,而第二幅则立体起来,人物的线条,衣物的色彩等细节,都让人感到这里行动着的是真实生动的人。

赵 霞:插图是油画,应该是现实主义的。但被你这么一说,前一幅还真有那么点漫画感。这位插画家刚刚获得了布拉迪斯拉发国际插画双年展金苹果奖,获奖的是他插画的另一本图画书《别让太阳掉下来》。

桑德斯:这个书名很漂亮。

赵 霞:这是一个有趣的故事,一群动物担心太阳从天空中掉落下去,想尽办法想要阻止这件事发生。那本书的插图,插画家用了大量的红色,其插图灵感来自中国古老的漆器艺术。

我还想问你,关于毛毛的爸爸,你谈了很多。这是一个隐藏的视点,至少在文字里是隐藏的。我想问的是——这可能不是阅读的好方法,但我忽然就想到了它,因为它跟爸爸有关——这个故事里,爸爸一直在努力完成一切:爸爸回来了,这是这个家的大事;妈妈一直待在家,但那无关紧要。爸爸回来的时候,妈妈非常高兴。爸爸要走了,妈妈掉眼泪了。快乐的时光总是跟爸爸在一起的时光。我们可以想象,现实生活中,妈妈虽然留在家,一定也非常操劳。她需要照顾孩子,打理家务。但是爸爸才像个英雄:我回来了!我走了!我想到的是父权主义。这是当下流行的批评视点。我不认为可以从这个角度来评判一个真正优秀、动人的故事。但我想问,你觉得这样一种女性主义的阅读,就这本图画书而言,是否合适?

桑德斯:事实上,这本书令我感到不适的一点,就是书中妈妈的形象。妈妈是一个传统的、鲜明的“被观看”的对象。书中,毛毛在看,爸爸在看,只有妈妈是“被观看”的角色。开头和结尾的插图中,她的脸始终背着我们。即便这样,妈妈仍然存在,她的姿态告诉我们应该如何看待爸爸。我们很容易拿一种阅读方式来替代另一种。我不认为应该这样。这两种阅读的视角可以同时并存。从女性主义视角看,这本书有某些问题。从另一些视角看,情形又是复杂的。不过书中的母亲确实沿用了人们再熟悉不过的观念:母亲总是留在家里,她的职责是把家变成一个让父亲和孩子感到快乐的地方。我想这个问题是存在的。

赵 霞:我们也许很难这样判断一本书。中国有句老话,叫鸡蛋里挑骨头。我的理解是,不少女性主义批评往往拈来一个文本就开始批评,但我们需要考察的也许是一组文本,其中有些是关于父亲的,有些是关于母亲的。如果存在明显的不平衡,那么我们可以就此提出问题和反思。但仅是一个文本,的确很难。很难要求每一个文本在女性主义的解读下都是完美的。站在我的角度,也许因为自己是女性的缘故,我会期待,如果这个故事能用一些哪怕点到为止的细节表现妈妈,让她不只是一个沉默无声的妈妈,就会更完美。如果用一两处细节,表现她的确为家庭付出许多,而不只是沉默黯淡地站在背景上,那会更好。

桑德斯:而且我认为要做到这一点并不太难。从女性主义的角度来看,我认为这本书也有一个优点。那就是,爸爸回家后,他愿意一直与女儿在一起。他将她包括在他的行动中,把她带到各种各样带着男性气质的空间,无论是他锯木的工作台,还是男人们去剃胡须的理发店。比如,当爸爸带我去理发店时,他可以带上一句:一直是妈妈在照顾你,今天让爸爸来吧。我想这会带来很大的不同。有时,可以让妈妈走到前面,或者让读者感受到她在那里,她很重要。所以我想这个挑剔是完全合理的。尽管如此,我还是非常喜欢这本书。

赵 霞:没错。我有时候想,仅从女性主义的视角阅读,可能也会带来危险。它可能意味着我们根本没法写作了。因为作家是活生生的人,每个人都有他自己的经历,也许跟父亲有关,也许跟母亲有关。如果只从伦理角度来阅读,就永远没法谈论故事的艺术了。

桑德斯:我不认为从女性主义的视角阅读是危险的。我喜欢从女性主义者的角度阅读,但我同时认为,应该允许多重视角的存在,其中一些视角甚至相互冲突。

赵 霞:不错,多重视角。把这个视角跟文学的视角融合在一起。我自己也从女性主义的视角受益良多。我小时候读书,意识不到文本中存在的问题,而且可能是非常严重的问题。从故事逻辑看,它是合理的;但从我们对于男性女性应有的角色模式的理解来说,则并不那么合理。这一切都需要学习。它也是一种素养,阅读的素养。起初我们只是理解语言,继而理解故事和文学。这样我们读故事,就能读进去更多。

桑德斯:没错。

赵 霞:你的分析非常棒,细致、深入,而且贴近文字和插图,我认为用这样的方式阅读一本图画书非常有益。我们通常可以快速读完一本图画书,因为里面的语言往往是简单的,用不着去查词典什么。但你还得学会读到故事里去,读进字句之间、画面之间,尝试了解简单的语言背后的内涵。儿童故事的简单背后,可能包含关于童年和我们的生活的深刻内涵,比如你谈到的权力差异。很高兴再次与你交谈。谢谢,多保重。

桑德斯:谢谢。你也是,多保重。