鼹书:艺术,一件与书共存的事

《鼹鼠的故事》,一部不少80后童年都爱的捷克动画片,故事的主人公是一只善良又充满好奇心的鼹鼠。

曾经,鼹书是一间有漫画的旧书店。在北京东北角,守着一个安静的老小区,与这里的居民为邻。从2014年到2016年,鼹书在这里蹲了三年,那时阳光好像一直很好,就那么透过树叶洒在书店门口的台阶和长椅上,像一段慵懒惬意的文字。书店的logo是一只端正坐好、捧起书本阅读的鼹鼠。书店的两位主理人Pigao和意达都喜爱《鼹鼠的故事》。后来,鼹书搬到了乡下,来到北京郊区的一个普通村子里,开始有了院子和更多的房间,这时的鼹书已不仅仅是一间旧书店,逐渐转向出品手作漫画和艺术家书,然而这并不是从一开始就有的想法,仿佛被赋予生命般的,书店的后续发展完全超出了预期。

早期书店环境

店名中有“鼹”,logo更是直接出现了这个憨态可掬的小动物形象,看到它,心中自然浮现的是鼹鼠在书籍的宝藏里不停挖掘、快乐打滚、精心收藏的情景。“鼹”在古汉语里有“藏”的意思,这十分契合鼹书的定位,收藏好书,静待知音。书店理念通过视觉表达具象化了,这是意达的点子。Pigao说,意达总是“点子特别正”,除了确定logo这样重要的事是水到渠成,就连选择店址也是意达“骑着车晃晃晃”“碰上”的。想法上总是很默契的两人并不打算刻意营造什么书店形象,她们生性低调,有时候喜欢像鼹鼠一样藏起来,默默做事,生活节奏也很慢,从不图快图省事,在一切飞速运转的城市生活里是绝对的“稀有动物”。

搬到乡下后的鼹书大门

搬家后的院子

午后阳光照射到室内满是旧书的书架上

书架一角

阅读空间里有不少有趣的角落,静待有心人一一发现

鼹书最早的店址是意达以自己的居住地为原点,在周边范围内寻找的,位于丽都商圈,这很有“开一间店的样子”。一段时日之后,虽然积攒了人气,却也因为昂贵的房租遭遇前所未有的压力,“辛辛苦苦一年的收入全都交了房租”让Pigao和意达一筹莫展,两人一商量,当初开书店不是不考虑现实,可也绝不想让它成为一件有负担的事,于是再寻新址提上了日程。2016年,鼹书由城里搬到了城外,这个乍一看有些难以理解的决定减少了运营的开支,“减负”让鼹书得以在更平和的心态下慢慢做事。虽然线下书销售比不上过去在城里开店的光景,但微店等线上销售渠道一定程度上补足了这部分缺口。同时,安静的乡村让她们有空间去做更感兴趣的事。一直以来,两人的期待都是书店保持良性运转,她们最常鼓励自己的一句话是“只要继续下去,就有更多可能”。

由大展“撞进”视野的艺术家书

2012年9月,艺术家徐冰及美国布克林艺术家联盟负责人马歇尔•韦伯共同策划的“钻石之叶——全球艺术家手制书”展在中央美院美术馆举行,这是国内首次举办大规模的国际艺术家手制书展览。彼时,Pigao刚刚离开家乡杭州来到北京,这次观展经历可以说是艺术家书进入鼹书视野的源起。

这之后几年中,“钻石之叶”年年如约而至,艺术家书(artist books) 这一以“翻阅”为基本形式,将文字阅读与视觉欣赏以及材料触感自由转换而融为一体、介于上述几者之间的艺术也逐渐被国内接受和认知。艺术家书与艺术类画册和有插图的书不同,是通过艺术家(个体或与作家合作)独到的整体设计对“图书空间”进行巧思,亲手完成排版、绘制、印刷乃至装订等从创意到呈现的各个流程,将文字、诗情、画意,以及纸张、手感、墨色的品质等与书相关的一切诠释得淋漓尽致。艺术家书抓住人类自有阅读行为以来,就再也挥之不去的对翻阅、印痕、书香的偏好,将书页翻动的空间营造得立体而动人。

尽管与人性深刻相通,长久以来,艺术家书却仍然是艺术圈或视觉设计专业审视的对象,与人们的生活和阅读保持着距离。第一次“特别隆重”的观展体验让Pigao感到对这一相对陌生的领域充满了“新鲜和好奇”,但当时的她尚未察觉,一次观展将与未来发生怎样奇妙的联系。在这次以艺术书为话题的展览上,很多新奇的样式让她见识到原来书可以有如此丰富的面貌,也激发了她进一步思考和探索“艺术家书”。在开始查资料之前,Pigao非常好奇“艺术家书”概念最早出现在人们面前的样子,以及它和已有的人们对书的认知到底有哪些区别。一头扎进艺术家书的历史中,她赫然发现,“这里面水太深了”,一个广阔的新世界徐徐展开。

思考“艺术家书”前世今生的日子,正好赶上鼹书重新选址搬家,免不了一些装修和整理的工作,尚需一些时日才能开张,Pigao就想趁此机会查查资料,与此同时,书店申请了一个公众号,分多次梳理和分享了鼹书辑录的有关艺术家书的帖子。原本只打算写一帖,写着写着却发现一发而不可收,前前后后足足写了六七帖,还意犹未尽地续上了番外篇。

这一系列按照艺术家书发展时间线来编写的帖子虽不可说包罗所有,却实实在在是“科普读物”。Pigao对网络上“艺术家书”词条下的内容进行了选择和梳理,相当于从艺术家书深广的内涵与外延中,打捞出具体的时间、人物、事件、艺术风格种种,方便对艺术家书还不甚了解的读者按图索骥,只要对艺术家书抱有好奇,就可以顺着鼹书的线索找到并结构起越来越丰富的信息。

手作漫画:艺术家书初体验

鼹书自主策划做艺术家书完全始于机缘巧合。书店刚开张,新鲜感十足,Pigao和意达一有机会就喜欢呼朋引伴来聚会,这之中不乏活跃的漫画人。聚会上两人都熟识的漫画家烟囱提议策划一次“漫画12小时不间断”活动。那是2014年夏天入伏次日,天气酷热,是名副其实的暑伏天,一群热爱漫画的朋友们来到鼹书,从早上9点到晚上9点,不间断地创作自己心中的漫画故事。伏天里在没有空调的房间连续工作上12小时,是很高强度的脑力劳动兼体力劳动,但朋友们吹着电扇吃着西瓜,说说笑笑的好像从前夏天里一起赶暑假作业的情景。即便快乐的心情不输热情的天气,但进度还是比预想要慢,毕竟漫画的叙事都来自于一笔一划完成的每个分镜。经过3次12小时的连续创作,第一批作品终于成型了,分别是Anusman的《妖怪的头》、象牙塔的《周六12小时漫画》、烟囱的《关于旅行的梦》和左马的《田园生意》。故事诞生之后,将之集结成册成为大家共同的愿望,为了实现这个心愿,鼹书开始尝试手作漫画书,这件看起来水到渠成的事,也就是鼹书由单纯的旧书店转型策划出品艺术家书的发端。

“漫画12小时不间断”招贴

漫画12小时不间断创作

书店还在城里时,正巧隔壁是一家复印社。因陋就简,鼹书最早的漫画书版本就是复印原画之后再用骑马钉装订的小册子。不实际操作永远没人知道,看起来简单的装订方式事实上并不如预期中顺利。做一本骑马钉结构的书,难度在于需要非常理性,预先想好一页与另一页之间的逻辑关系。复印和装订环节屡次出错让两人很是苦恼,后来干脆改为打印。鼹书手作漫画书相对比较成熟的版本,是打印完再用线手缝装订的版本。这次尝试每一本书大概只做了十几本的量,拿到店里几乎“秒没”。手缝装订太过耗时,难以为继,于是改为用订书机装订,再往后随着制作数量增加,打印逐渐也成了麻烦事,时常打不了几份墨粉告罄。

几经周折,在磨合出数码印刷的流程之前,鼹书出品的册子一直处于半手工状态。契合少量精细需求的数码印刷提供了比较稳定的呈现,与仅限于网络分享、线上交流不同,鼹书的期待是将这些源起于漫画人或艺术家的创作变成看得见、摸得着,可以自由交流的实物。

途中风景:与有趣的人事物不期而遇

在尝试做艺术家书的过程中,鼹书总与有趣的人事物不期而遇。

比如2015年,鼹书曾经赴上海当代美术馆参与艺术互动项目“MoCA艺术亭台”在8月的“特别漫画经济学”项目中的一个嵌入单元。以临时书店的形式与烟囱的“12小时漫画”一起复制了在北京的创作、出品的流程。活动在上海的闹市区南京西路位于人民公园边的一个临街建筑内进行。由于漫画人的创作是接受路人参观的,无形中拉近了与观众的距离。以此为契机又有了一批新的作品,令“12小时漫画系列”有了更清晰的面貌,也推动了鼴书之后更丰富的漫画创作。

后来一段时间里,“连续画画不间断”成为了鼹书的一个传统,回到北京仍然不时组织,在意达记忆里,还有连线身处异地的朋友一同画画的情形,当时的直播并不像2020年以来应用得那么频繁和普遍,还是件新鲜事。后来与鼹书共同经历这段时期的朋友们渐渐有了各自的生活,心无旁骛的投入变得奢侈,同时,随着书店由城里搬到乡下,路途遥远,再难以凑出整块的集体创作时间,组织“连续画画不间断”变得困难起来,但这个活动依然会在时机合适的时候重启。

鼹书最早对艺术家书的认知更倾向于“小众”和“小版”,随着更为系统地了解到有关艺术家书的翔实资料,Pigao和意达原有的认知也在一点点打破又重组。虽然内涵仍处在不断阐释和焕新的过程中,但艺术家书的历史确定无疑地指向问题最核心的部分,即艺术家书一定是“自觉地使其成为艺术品”。由此判断,鼹书出品的手作漫画理应涵盖在由艺术家书概念外延出的那个特别庞大的、边界也极其模糊的范畴之内。

鼹书配合陆垒装置艺术展“荒唐小说”出品的艺术家书《荒唐小说》

陆垒一直回避使用文字对他的创作加以描述,所以整本书只有一句话:我想写“小说”,写我的记忆和感知,以及一切荒唐的念头。鼹书在这本册子的制作中延续了对图像叙事以及视觉语言的关注, 册子由图像集成,分为三个部分:主册,是“小说”的主干,串联起诸多意象的内在的陈述,可以视其为“骨”;两本辅册,分别聚焦于作品存在的两个物理场景:工厂与展厅,展厅无疑是呈现作品最肯定的面貌,但工厂则体现一个过程,存在大量更生动的表情。

艺术家书《荒唐小说》内页

鼹书一直在因缘际会中享受做书的乐趣。如果对漫画的关注是针对图像叙事的探索,那么聚焦艺术家书则是从一个话题入手,延续了鼹书的关注,试图以图像叙事以及视觉语言作用于书的探索了解小众出版的不同面向和创作可能。

由边缘之地向着内核出发

当鼹书越来越关注艺术家书这个话题,并且更加自觉地挖掘其本质时,开始不满足于在边缘之地徘徊,尝试设计更接近艺术家书内核的作品。

“从北京城区往北走,过了罗马环岛,有两个小水洼,被叫做罗马湖。不是罗马的湖,是因为湖被夹在两个村庄之间,一个叫罗各庄,一个叫马头村,于是罗马就有了一个湖,一个散发着悲哀气息而又滑稽的湖,一个被误读的泛滥着浪漫的湖,罗马不是罗马,是个湖。”

——赵洋《罗马是个湖》

2019年,鼴书出品的第一本册子与漫画无关,是狭义范畴的艺术家书。它与当年3月9日在香格纳北京空间展出的艺术家赵洋的同名个展——“罗马是个湖” 同时问世。

“罗马是个湖”展览现场

艺术家书《罗马是个湖》

按照时间线和作品完成度来推断,意达认为,《罗马是个湖》对鼹书的艺术家书探索具有特别意义。

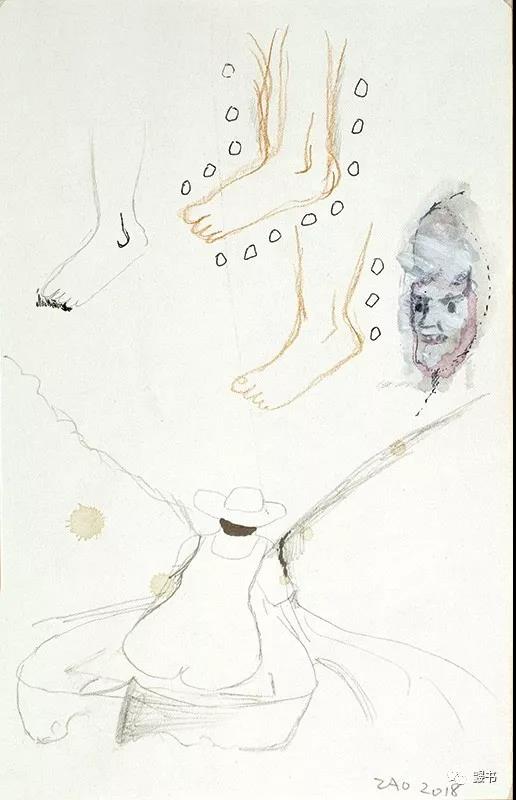

比起早期的手作漫画书系列和类似《荒唐小说》这类直接来源于艺术家展览的形式,《罗马是个湖》在概念上更加成熟和突出,同时其本身就可以算作一个别致的“纸上艺术展”。它收集了艺术家日常随手而作的小草稿,设计上选择保留原稿尺寸,装帧形式上也前所未有地自由——将一组画稿叠在一起,用一枚橡皮圈简单固定,拆散后的每一张画稿可以独立存在,而当它们组合在一起,仍可正常翻阅。为了保留每一页画稿的原始尺寸,这本册子的边缘参差不齐,而这种参差不齐并不会影响作品的品质,反让人觉得很生动。

作为艺术家书的《罗马是个湖》决不能简单地归类为一般意义上的展册,显然也不能被定义为一本中规中矩的画册,它尝试以适当方式还原了一个艺术展和一位艺术家背后不为人知的“真实”。一方面它与展册或画册存在关联性,另一方面具备足够的特异性。与完成的架上画作相比,艺术家书《罗马是个湖》观照的对象——赵洋的这批手稿更轻松。寥寥几笔,甚至是玩笑式的点到为止,与画布空间里的反复打磨相比,这些笔记式的纸本手稿,更像是对于短小音符的抓取,却极有可能是画布空间的若干个起点。

艺术家书《罗马是个湖》内页

艺术展作品《罗马是个湖0608》

鼹书在“开发笔记”中细致描述了最早见到这批手稿时的感触,“它们胡乱地叠在一起,幅面都不大,有不少是笔记本里拆下的散页,一些纸片只有手掌大小,那么不经意地待在那里,完全没有刻意编排的痕迹,很动人,鼹书很想抓住这种感觉。”在最初的构思里,鼹书最担心的就是因为将这些散页纳入一个固定尺寸而损失了它们本来的灵动。为了突出属于手稿的特质,鼹书放弃了驾轻就熟的等比例缩放、骑马钉装订等模式,忠实复刻和还原了“随性的日常”,书页看起来甚至像刚从笔记本上撕下来的某一页手稿,描绘的笔触是漫不经心的,描绘主体的结构是松散的,尚未经过“深思熟虑”和细致加工。看似胡乱的叠放不露痕迹地得到某种形式的“归纳”,由于每张都是一些含混的语意,于是将它们组织起来的顺序自然就会形成一个似是而非的话语空间,而且鼹书认为它们不应该被规定一个顺序,去找到每张手稿可能的关联也将成为特别的阅读体验。

时隔多少年积攒而成的手稿与艺术家严肃的架上创作呈现出迥然不同的面貌,就像是艺术机体的另一种横截面,与严肃创作和艺术展览构成了互文关系,从而丰富了整体。这次实践无疑向着鼹书“接近艺术家书核心”的期待迈进了扎实的一步。

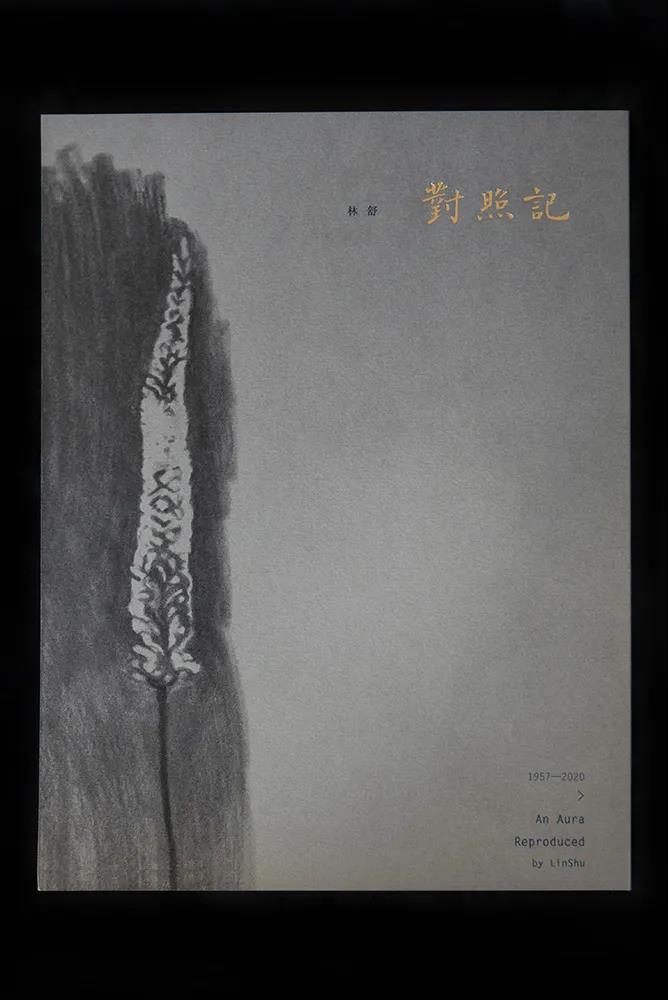

鼹书新近出品的林舒作品《对照记》也是一部试水之作。意达个人很喜欢林舒“塔”系列的摄影作品,这在一定机缘下促成了这次合作。摄影类书籍无论对纸张还是印刷工艺要求都比较高,是鼹书此前从未尝试过的。

艺术家书《对照记》书影

《对照记》源起于一本1957年出版的苏联时期的老书《苏联植物园》,其中展示了一些植物园题材的摄影作品,林舒就是根据这些老照片重新绘制了同题素描。

《苏联植物园》书中插图

林舒的同题素描

书中摄影受技术条件限制和时间流逝消磨是“不完美”的,呈现出乎普通经验之外的奇特观感,与之形成“对照”关系的同题素描无论如何都是对所见之物的完整复制,其中当然也包括了描绘对象的“不完美”。并置对照让摄影和绘画形成相互“观看”的关系,这是一种概念性很强的设定,同时在强烈的概念之下,并非空无一物,具有深广的阐释空间,就好像一部拥有开放式结局的小说。

林舒在画素描的某个时刻,突然意识到摄影出现的时候对素描产生的冲击。同样是复制性内容,摄影和素描两者之间既有重合也存在难以言说的复杂冲突,于是林舒通过《对照记》在两者之间做了一次“错位”,这种错位复杂而迷人,从几个层面讨论了部分显见的,以及另一部分难以言说的体验。

莫奈曾经这样表述他的绘画经验,认为绘画无法完全复原客观事物,对此我们可以理解为绘画可能只画一种感觉。同样,也很难绝对地讲摄影就一定是对客观事物的如实反映,与绘画类似,摄影也可能只是拍下一种感觉。人们通常认为,真正的如实反映在艺术性上往往不尽如人意,也有观点认为,艺术之美包含了对“真”的追求,继而人们可能更加困惑于,到底什么是“艺术”,什么是“真实”,“艺术”和“真实”之间的关系又是怎样的?讨论进行到这里,似乎容易落入虚无的圈套,《对照记》就是这样一个不完全明朗的关于模糊地带的讨论,它的模糊性恰恰是艺术家的发现,并且找到了最能与之呼应的方式呈现这一思考。

这本书最终的呈现并没有多少文字。描绘同一对象的摄影和素描作品以对开页的形式“面对面”,同时一张雪梨纸成为分隔“对照”双方的媒材,质感轻薄柔绒,朦胧的透视效果在发生对照的两个主体间既产生了联结,又构成界线,生发出微妙的氛围。

《对照记》内页,左侧照片朦胧的观感来自一页加贴的雪梨纸

《对照记》对开形态:左侧摄影页与右侧素描页中间间隔手工粘贴的雪梨纸

《对照记》手工包布书脊

尽管林舒不吝惜给出他思考的始末,但是他并没有得出所谓的答案。鼹书适时发现了林舒的这一思考形态,敏锐地意识到艺术家的思考是复杂而微妙的,但是同样无法给出确定的答案。在意达看来,做这件事的趣味恰恰在于坦然接受这一思考模糊的处境,“有些问题一时难以给出明确的答案,但我们无法否认它仍然具有被思考和探寻的价值。”《对照记》启发了鼹书对于艺术家书的更深思考,“有时候没有一个既定答案可能才是思想和艺术上更好的状态。”

“小”不仅仅代表小型

除了对内容的考量以外,出品艺术家书的独有的工作模式是鼹书每一天都在反复体会的事。在属于艺术家书的疆域,“小”不仅仅代表着小型、少数,也意味着灵活,意味着可以大胆一点,做些容许失败的探索。

以面向大众为前提的出版系统,从一开始就必须考虑受众和市场。三五千起的印数,首要考虑的当然是“给谁看”的问题。而对于出品数量较少的艺术家书来说,原本面向的就是小众群体,固然受到更广泛大众的喜爱是好事,对于艺术家书来说却是锦上添花,并不是先天要素。因为背后的逻辑、推广的方式等都不同,艺术家书并不需要量产,这给予了艺术家书探索以更大自由。

鼹书很珍视这种自由,在讨论选题时常常自省,尽量对不同形态的呈现保持足够的开放性,“站在做书的角度,即使所面对的与自己喜好的和习惯的有差距,也应该为之留有空间”,这么做并不容易,所以Pigao和意达常常反思有没有“用单一标准来框定事物”,是否只是“暂时还未能领会一件事情的优长和闪光点”?当两人意见出现分歧的时刻,她们也能互相给予尊重,如此,确保在鼹书的小系统里,创作的多样性得到最大限度的保护。

在Pigao看来,正是由于容许少量尝试,艺术家书“小型”“少量”的出品方式维护了一些较少数品种的生存。同时不得不承认,期待艺术家书走入大众出版范畴时机尚不成熟。

在今年abC艺术书展北京站,曾经就职于“理想国”的罗丹妮和“一页”出版负责人就大众与小众的命题进行了探讨,其中一点共识引人深思:为什么已经具有相当美誉度和规模的出版品牌对向艺术家书等策划案抛出橄榄枝持谨慎态度?原因并不是内容不够好,正相反,其中不乏被认为非常有价值的内容,只是出版品牌大多遵循大众出版思路,如果将之加诸在艺术家书等小众项目上,操作上可能面临很多妥协和让步,最终交出的是夹缝中的中庸产物,这无疑是任何一方都不愿接受的。

目前国内做艺术家书的真实境况是“要么前面小众,要么后面小众”,除了前期策划和执行中的制约因素,还有一点限制艺术家书获得大众出版青睐的原因,在于其制作的较高成本。假使做一本艺术家书的成本需要一二百元钱,待走完出版各个环节后,如何定价是个难题,一个超出一般图书消费者期待的价格将筑起一道无形的墙,购买者可能是一个极其小众的消费群体。

《书之极》书影

徐冰为《书之极》所作序言《翻阅空间的奇迹》

被收录在《书之极》中的艺术家书

鼹书于近日上线了刚问世不久的艺术家书《书之极》,这是一本少有的在中文语境下探讨艺术家书的“集成之作”,等于一次在大众出版系统中不惜血本的试水。在内容上,它收录了24本艺术家书,牵连出常玉、安迪·沃霍尔、亨利·马蒂斯、萨尔瓦多·达利、马克·夏加尔等众多艺术家。编著者王骥抽丝剥茧地梳理了他对于这个话题的思考,阐述什么是他眼里的“艺术家手作书”,在载体上,《书之极》不但采用了多种特种纸张,而且每一本都采用手工装帧,这条毋庸置疑的精品路线并不适合所有艺术家书,受众也将是小众的。

当更多人思考同一个话题,意味着它已拥有更多可能

艺术书展在国外兴起较早,已形成传统,发展相当成熟。与国内艺术书展“初露端倪”相比,在艺术图书和小众出版领域,他们不管在制作还是展示等各个环节都更加细分,目前知名的艺术书展有东京艺术书展、伦敦艺术书展、纽约艺术书展等,不胜枚举。国内近些年推广的艺术书展有abC和UNFOLD等。abC艺术书展从2016年最初极小型的展示活动迅速放大为国内重量级的小众出版交流活动,其活力是爆炸性的,从一个侧面测试出人们尤其是年轻人对于纸媒创造可能存在着无法想象的热情。鼹书参与过第一届、第三届abC艺术书展,亲身见证了书展的变化,从最初墙上的宣传都要靠手写美术字实现到今天俨然已成为一个都市时尚话题,肉眼可见的变化是关注艺术书展的人越来越多,随之而来的是艺术家书购买力的跃升,与此同时,也有声音认为,参与度提高的背面仍存在尚需谨慎探讨的内容。

时间是生长过程中有趣的变量,无论对艺术家书还是艺术书展而言,延续至今诸多往昔经历的尴尬已不复存在,而前路如何仍需交由时间给出答案。

解释的成本其实就是对事物所处环境的映射。只要一个事物还存在,在它自然生长的过程中,大家就会逐渐对其加深了解,“即便部分人可能是从不了解的猎奇开始,当有更多的人去思考一个话题的时候,它就已经拥有更多可能了。” Pigao说,所谓艺术家书的艺术性,无论是从设计的角度品评,还是带着艺术的眼光去评判,都是一件与书共存的事。

Q&A

受访者简介:

Pigao(唐筠),绘本创作者,代表作品有《萧袤·筠》系列,《小红帽是只糊涂虫》《我和小猪有块布丁》《我有一只盒子》《你好,树!》《大蘑和二蘑》。

意达,编辑,从事书籍装帧与插图设计。

记者:请谈谈鼹书作为一家书店的定位和特色。

鼹书:我们基本没有为书店设置过什么目标,开一家叫“鼹书”的小书店,对于我们也是全新的经历,所以不会有一家书店“应该如何”的预设,只要它能保持一个良性运转的状态就很好。从2014年开张到现在,书店的状态始终在变动中,对于它的一切保有一种开放性,可能是我们最希望它具有的特色吧。几年下来,我们尝试减少开支以获得良好的心态,保持一个相对慢的节奏,只要书店存在更长的时间,就有更多的可能性。

记者:鼹书的书店日常是怎样的?

鼹书:就正在做的小书店而言,我们最直接的认识也是开书店的初衷,在于能够体验人与人之间最直接的互动,这其实挺妙的,鼹书搬到昌平之前,就拥有了好多后来成为朋友的顾客。同样是实体书店,小书店跟大书店的区别在于,我可能对书架上的每一本书都有了解和情感,当一位读者走进来,不论他选中哪一本,如果愿意,我们都可以聊一聊这本书。

在稍小或者个人特色更鲜明的地方,人们存在更多近距离观察和了解彼此的可能,而这点是在一个相对公共的空间中所无法做到的。798艺术区中有一家旁观书社,店主常常把自己的读后感用便利贴一页页粘在书上,虽然不一定能面对面交流,但当走进书店的人拿起某一本书,读到这些读后感,人与人之间的互动还是发生了,这种方式制造了另外一种连接,这同样是在环境整齐划一的大书店里所无法想象的。

到目前为止,我们觉得把书店作为一个能够与读者互动的空间保留是不错的选择。有一些甲看起来很鸡肋的东西,在这样的空间中就有机会流动到真正需要和喜爱它的人手中。对我可能没那么重要的书在对它有特殊记忆和感情的人手中将受到珍视,这里的价值衡量源于书本寄托的记忆与情感。比如《连城诀》是我看的第一套金庸小说,如果有机会遇到那个版本我会很激动,可能它并不是金庸最好的作品,也不是什么难得的版本,却烙印了属于我个人的一份情感记忆,因而在我心目中比更珍贵的版本有价值得多。

从这个意义上讲,小书店的存在像是留给生活中更多可能性的一个窗口,在这里,你也不知道下一刻会遇见怎样的人,发生怎样的故事。

记者:假如想要高度概括什么是“艺术家书”,鼹书怎么认为?

鼹书:最近大家常提“艺术家书”,早前这个话题也曾出现在我们面前,为此我曾查阅过资料,想看看大家对于这个话题是怎么看待的,发现这是个外延很模糊的话题,并没有一个绝对的定论,但有一句话“书被有意识地使其本身成为一件艺术品”,在我们看来这应该是这个话题里非常核心的部分。

记者:如果艺术家书本身即为一种艺术创造,据鼹书观察,如何准确地捕捉到那些构成“做书”的要件?换言之,影响“艺术家书”形式选择的因素有哪些?是什么决定了一项艺术创造是以“艺术家书”的面目形式示人,而非单纯的绘画、雕塑、摄影等其他形式?

鼹书:书作为一种特殊的文化或艺术形式,古来的变化以及放置在不同文化背景里都有不同的呈现,而新的科技以及人类的生活方式的改变,也一定会把“书”这种事物带往全新的空间。

未知的部分让我们拭目以待,已知的部分里,恐怕都由作为实体物与阅读者之间的互动所贯穿,信息以非常多元的形式作为一个聚合体,在读者的“翻阅”(这里的“翻阅”并不局限于翻书,而是由书的形式所决定的和读者互相塑造的动作)中得到传输,所以它自然会以完全不同的媒介而区分于单纯的绘画、雕塑、摄影等形式与观众的互动。

记者:鼹书策划一系列深度内容梳理和介绍艺术家书历史的契机和目的是什么?就目前看来,艺术家书有待于被受众认知的部分是什么?

鼹书:早前曾查阅了点资料,是因为本身对于这个概念有很多疑问,完全是出于好奇,早前发的帖子也是因为查资料的过程中,发现越来越多,希望可以和大家分享。

“艺术家书”可能是一个对于“书”重新思考的契机,将已有的对于书、对于书的形式陌生化的契机,所以无论针对于以“艺术家书”作为表达手段的创作者,还是它们的读者,都有尚待拓展的空间。

记者:鼹书对艺术家书秉持怎样的选题理念?

鼹书:做书对于我们都是学习的过程,希望可以在做书的过程里接触更多未知的事物,所以往往是一些带有探索性质的选题会打动我们。

记者:鼹书和艺术家书创作之间存在怎样的关系,除了可能的互相选择还存在哪些关联?

鼹书:作为编辑,我们更多的是一个服务者的角色,根据不同的合作者会有不同的互动和碰撞,我们把这一切都视为一种机缘,最终会决定会有一本什么书、以什么的样貌来呈现。

记者:艺术家书的表达形式可依托于绘画、摄影、拼贴、折纸、文字变形等多种多样的形式,那么有多元形式可供选择的情形下,如何做有辨识度的内容?鼹书对内容的诉求是怎样的?

鼹书:对于内容的辨识度,我们希望是“事后的结果”,而不是“前置的预期”。我们不认为艺术创作是注重形式的,只是表达过程中存在语言的规律,适当的应用只是为了接近内容表达的需要。

我们认为艺术家书的多样性更多在于,不同于大众出版在选题确定、编辑呈现过程里对于读者群体的照应,小众出版要灵活得多,因而从技术层面里可以接受更多的实验性,但这绝不等同于面貌的多样可以替代内容,将内容置于次要的位置。

无论从现实还是理想化的角度来说,内容的表达永远是重要的。艺术家书涉及到视觉语言,视觉语言有视觉语言的规律,尽管视觉语言体系有跟我们通常意义上的语言表达不同的叙述方式,可不同的方法和规律依然是以内容为中心,为内容服务的。

比如,由我们前期所做的漫画书开始,直至现在我们还会继续与漫画家们探讨漫画中图像叙事的可能性。做书一定就会涉及到叙事层面的探索,但所有形式或许都可理解为作家在语言方面的语言特点。归根结底,所有创作都在表达内容。因此即使在视觉语言领域,也依然可以认为是形式风格突出的同时内容至上。

记者:请谈谈与艺术家书相关的、对当下阅读行为的思考。

鼹书:移动终端带来的数码阅读会产生新的阅读习惯,加上社交网络、自媒体,目前信息产出的渠道太多了,这些都分散了人们对于从书本中获得信息的期待,大量的数码阅读对于传统出版业的冲击应该会长期存在,近期小众艺术书的热点可能体现了这个背景下人们对于实体书的期待,对于真实的材料以及反常规的书籍样式的关注。

(文/杜佳 摄影及短视频拍摄/李英俊 文中部分资料图片由鼹书提供)