重读《端午节》:启蒙者的世俗化转向

原标题:启蒙者的世俗化转向——鲁迅《端午节》索隐

内容提要 鲁迅1922年6月怀着自觉的“讽刺小说”文体意识创作了短篇小说《端午节》,其“讽刺小说”文体观是通过讲授中国小说史、研读《儒林外史》建立起来的。《端午节》对人与金钱之关系的表现,是基于当时鲁迅本人的贫困生活体验。1926年7月,鲁迅在杂文《记“发薪”》中讲述了同样的体验并重提《端午节》。《端午节》与《记“发薪”》是关联性文本,在这二者之间,1923年鲁迅在《娜拉走后怎样》中阐述了其“经济权”思想。在《端午节》中,鲁迅还就国民性、白话诗等问题与胡适进行了对话。创作《端午节》意味着鲁迅对世俗生活的关注,这关注成为其接受阶级论的前提之一。

关键词 讽刺小说;钱玄同;胡适;经济权;世俗化转向

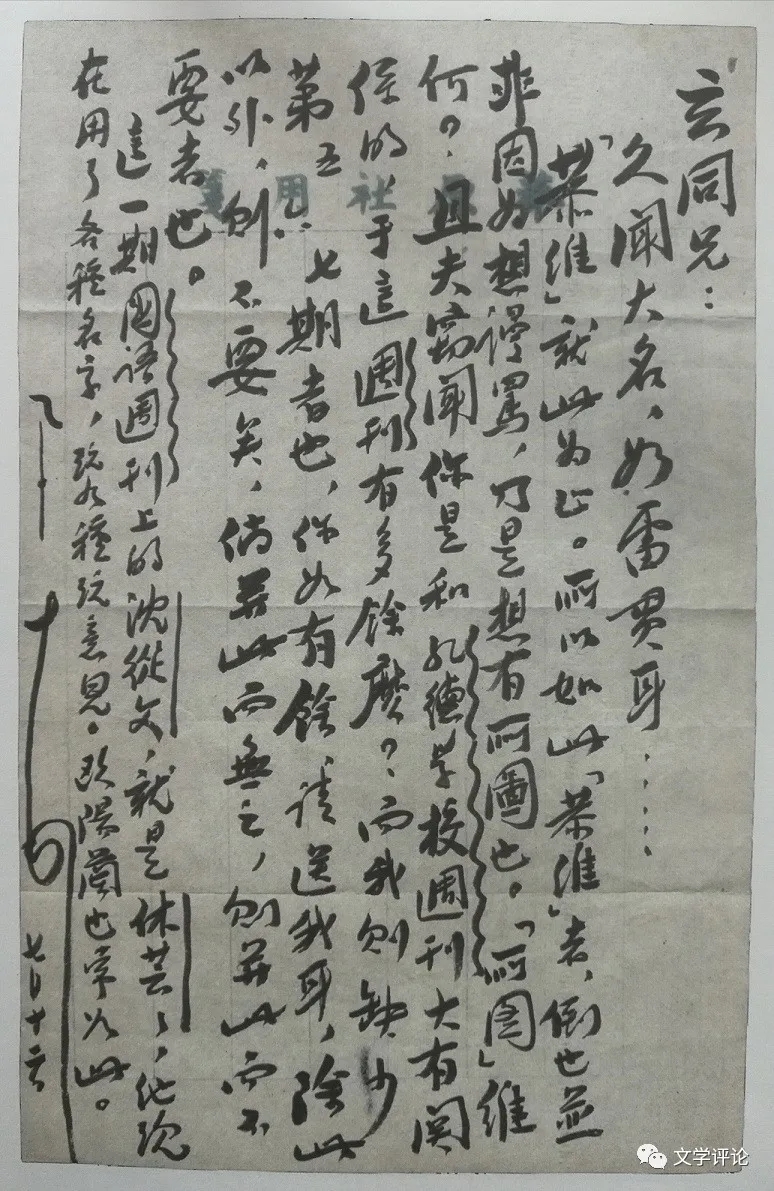

鲁迅1925年7月12日写给钱玄同的信,在信的开头就开玩笑

引言:节日与鲁迅的时间感觉

节日在鲁迅的小说叙事中承担着重要功能。《头发的故事》(1920年)、《端午节》(1922年)、《祝福》(1924年)诸篇皆如此。这三篇小说所述故事的时间背景分别是双十节、端午节、春节,作品的意涵通过故事与节日的“张力”得以凸显。《头发的故事》的主体是前辈先生N在双十节这一天就头发问题对“我”所发的议论(实质是鲁迅的自我对话),批评了国民们国家意识的薄弱,表达了对历史、国家、个人命运的特殊理解。《端午节》展现方玄绰的“卑屈”生活——过节却陷入经济与精神的双重困境。《祝福》讲述祥林嫂在众人“祝福”(过年)时悲惨的死与半生的不幸。在《祝福》中,“祝福”在“故事”(祥林嫂的悲剧)与“叙事”(“我”的讲述)两个层面均发挥功能。余世存在考察中国古代文学作品对节日的书写时指出:“古典作家对传统中国人生活是写实的,尤其是他们引入了大量的节日,几乎无节不成书,节日期间社会整体的狂欢和个别家庭的生离死别形成强烈的反差,由此生发出古代小说叙事的‘乐中悲’模式。”[1]上述鲁迅小说中存在着同样的“乐中悲”模式。余世存批评中国现当代作家缺乏对节日等传统文化的自觉性,而视鲁迅为“少数例外”:“五四新文化运动以来的知识人多如作家一样,把时间数字化、西方化了,大部分人已经跟传统中国文化隔膜,自然也跟现实隔膜。当然有少数例外,比如鲁迅作品里就有过大量的悼亡,有过对节日的观察。他的名篇《孔乙己》里就有传统节日的元素:‘自此以后,又长久没有看见孔乙己。到了年关,掌柜取下粉板说,“孔乙己还欠十九个钱呢!”到第二年的端午,又说“孔乙己还欠十九个钱呢!”到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。’”[2]这种论述颇有启发性。《孔乙己》结尾处的这段话,完整地体现了鲁迅对时间和季节的感觉。这段话涉及年关、端午、中秋三个节令,而且始于年关、终于年关,两个年关之间是完整的“年”的时间循环。这种以节日为坐标的时间感觉,是鲁迅后来创作《头发的故事》《端午节》《祝福》等小说的文化心理基础。《孔乙己》写于1919年3月,后三篇写在其后两年半的时间里。

节日在鲁迅的小说叙事中发挥功能并形成模式,是因为鲁迅自觉地将节日作为认识世界、认识人生的“时间之场”。《头发的故事》写作、发表的时间差,突显了鲁迅的这种自觉性。此篇发表于1920年10月10日上海《时事新报·学灯》,所述故事也是发生在10月10日。小说开头说:“星期日的早晨,我揭去一张隔夜的日历,向着新的那一张上看了又看的说:‘阿,十月十日,——这里却一点没有记载!’”[3]查旧日历,1920年双十节确为星期日。但是,10月10日写的文章不可能发表在当天的报纸上,即《头发的故事》开头的时间是虚拟的。据鲁迅日记,此篇写于1920年9月末。鲁迅9月29日日记中有“午后寄时事新报馆文一篇”的记录,此“文”即《头发的故事》。三天前即9月26日的鲁迅日记为:“晴。星期,又旧历中秋,休息。晚微雨。无事。”27日日记为:“昙。补中秋假。上午朱可铭来。晚雨。”[4]《头发的故事》应为这两天所写。鲁迅是在双十节到来之前通过想象置身双十节、撰写了《头发的故事》,特意在双十节这一天发表。《祝福》的写作时间是1924年2月7日,农历甲子年正月初三,时值春节。不仅在20年代初创作小说的时候如此,之后鲁迅也一直保持着对节日的敏感,并且在杂文中阐发节日的意义。创作《祝福》约两年后的1926年2月5日,鲁迅写了杂文《送灶日漫笔》,通过“二十三夜的捉弄灶君”讽刺中国式的“瞒和骗”[5]。这一天正是乙丑年腊月二十三,即送灶日。此文和《祝福》一样,也是从“远远近近的爆竹声”写起。1933年5月初所作《“多难之月”》讽刺当局对民众的压制,且感慨曰:“时势也真改变得飞快,古之佳节,后来自不免化为难关。”[6]在1934年2月15日所作《过年》一文中,鲁迅通过过年表明自己的政治态度与阶级立场,曰:“悲愤者和劳作者,是时时需要休息和高兴的。”文章最后说:“我不过旧历年已经二十三年了,这回却连放了三夜的花爆,使隔壁的外国人也‘嘘’了起来:这却和花爆都成了我一年中仅有的高兴。”[7]这里,鲁迅为了强化与国民党当局的对立姿态(当局禁止市民燃放爆竹),甚至虚构自己的“过年史”——鲁迅本人并非“不过旧历年已经二十三年”。

鲁迅有多篇讲述“节日故事”的小说,而本文讨论的是《端午节》。在鲁迅小说中,《端午节》并非上品,结构、语言、人物塑造均有不足。杂文元素的介入,虚构与纪实的并存,所指与能指的错位,妨碍了作品美学风格的统一。小说名为“端午节”,但所述故事止于五月初四晚上,改题为“端午节前”更恰当。由于种种原因,如研究者所说,“这篇小说很少被谈论,在目前许多现代文学史中几乎是被遗忘的”[8]。不仅如此。1935年李长之甚至斥之为“沉闷又平庸”[9]。不过,《端午节》自有其特殊性。这篇小说创作于五四新文化运动退潮期,包含着鲁迅的自我认识与反省、鲁迅与同时代人的对话,涉及鲁迅小说创作史、思想发展史上的某些大问题。其创作心理的隐秘、复杂,在鲁迅小说中可谓屈指可数。

一 “讽刺小说”的文体

《端午节》写于1922年6月,此时鲁迅已建立了“讽刺小说”文体观。1921年的《阿Q正传》是为《晨报副刊》“开心话”栏目而写,自然包含滑稽、讽刺的成分,但那种讽刺与文体意义上的“讽刺小说”不同。鲁迅的“讽刺小说”文体观,是通过对《儒林外史》的阐述建立起来的,具有内在规定性。从1920年8月开始,鲁迅在北京大学、北京高等师范学校兼课,因讲授中国小说史而研读《儒林外史》,给予高度评价且名之曰“讽刺小说”。“讽刺小说”的观念与《儒林外史》这部作品均影响到《端午节》的创作,《端午节》因此成为《儒林外史》式的“讽刺小说”。孙伏园、周作人对《端午节》主人公姓名的解释是梳理这种影响关系的线索,而一旦将《端午节》放在这种影响关系之中来解读,更多、更大的问题便浮现出来。

《端午节》主人公方玄绰,是一位“在北京首善学校”“兼做教员”的下级官员。“绰”字有“chāo”“chuò”二音,此处念“chuò”。在《端午节》的文脉中,该“绰”字意思是“阔绰”(或“绰号”)。鲁迅写《端午节》的时候任教育部佥事,且在北京大学兼课,就身份的一致性而言方玄绰是其自况。那么,鲁迅为何给小说主人公取名“方玄绰”?答案在钱玄同与《儒林外史》。对此,孙伏园和周作人各有解释。

孙伏园被鲁迅作为方玄绰的“一个学生”写进了《端午节》,他在《〈端午节〉》一文中解释“方玄绰”之名的由来,说:

《儒林外史》上有一段宴会的场面,席间有“凤四老爹”和方氏弟兄(方五先生和方六先生)等人。席上的情节这里不详说了。

民国十年左右北平的某一次宴会,与《儒林外史》的一次宴会颇有相似处,主要的是也有“凤四老爹”这一角。席间有周氏兄弟二人,钱玄同先生照例很敏捷的说“那么你们二位便是方五先生和方六先生了!”

“方玄绰”的意思便是:“方”五先生者,是钱“玄”同先生给他们所起的“绰”号。那么,“方玄绰”不是鲁迅先生自己是谁呢?[10]

周作人的解释是:

我们先看主人公的姓名,名字没有什么意义,姓则大概有所根据的。民六以后,刘半农因响应文学革命,被招到北京大学来教书,那时他所往来的大抵就是与《新青年》有关系的这些人,他也常到绍兴县馆里来。他住在东城,自然和沈尹默、钱玄同、马幼渔诸人见面的机会很多,便时常对他们说起什么时候来会馆看见豫才,或是听见他说什么话。他们就挖苦他说是像《儒林外史》里那成老爹,老是说那一天到方家去会到方老五,后来因此一转便把方老五当作鲁迅的别名,一个时期里在那几位口头笔下(信札),这个名称是用得颇多的。[11]

孙伏园、周作人是说:方玄绰乃鲁迅自况,“方玄绰”之名源于《儒林外史》中的方五先生(或方老五),乃钱玄同等人所命名。

不过,二人的说法差异明显——孙伏园所述典故具体,所涉人物为凤四老爹;周作人所述典故欠具体,所涉人物为成老爹。孰真孰假无法(也无须)鉴别。也许当时《新青年》同人们多用《儒林外史》中的人物关系比喻圈内人际关系,两种说法都有根据。而结合《儒林外史》的相关章节来看,二人的叙述都不准确。在《儒林外史》中,凤四老爹出现在第49回《翰林高谈龙虎榜,中书冒占凤凰池》的后半部分,他武功高强,机智幽默,至第52回《比武艺公子伤身,毁厅堂英雄讨债》结尾处退场。此间并无孙伏园所说方五先生或方六先生出场(这两个人物也许是钱玄同虚构的)。成老爹出现在第46回《三山门贤人饯别,五河县势利熏心》的后半部分,在第47回《虞秀才重修玄武阁,方盐商大闹节孝祠》中因吹牛撒谎,被虞华轩设计捉弄。“方六房”指方老六方杓,是开典当行的富豪,并非周作人所说的“方老五”。换言之,两种解释均不符合《儒林外史》的实际。

毕竟,孙、周的回忆与解释在证明“方玄绰”之名与钱玄同、与《儒林外史》有关系这一点上是相同的。至于这种“关系”的真相,因鲁迅本人未做说明,只应结合鲁迅与钱玄同、与《儒林外史》的关系,回到《端午节》中去分析。

鲁迅与钱玄同相识于留日时期,1912、1913年相继到北京之后继续交往,同属新文化阵营。1920年8月开始,鲁迅在钱玄同任职的北京大学、北京高等师范学校兼课,交往更密。1921年前后,鲁迅因讲授中国小说史与钱玄同在《儒林外史》上发生交集,对于鲁迅来说,《儒林外史》与钱玄同是有相关性的问题。1920年,上海亚东书局出版汪原放标点的《儒林外史》,钱玄同受胡适之托写序。该标点本《儒林外史》及钱玄同序文,均为鲁迅讲授中国小说史的参考资料。鲁迅在《中国小说史略》的《清之讽刺小说》一章中,介绍吴敬梓著述的时候加注说“(详见新标点本《儒林外史》卷首)”,讨论“制艺”(八股文)与“举业”时引用了钱玄同《〈儒林外史〉新叙》引用过的《儒林外史》中的一段(第13回中马二先生的言论),阐述《儒林外史》第48回呈现的良心与礼教之冲突时,在括号中说明“(详见本书钱玄同序)”[12]。对于《儒林外史》,鲁迅关注的问题之一是吴敬梓对人物姓名的设计。他引用了《儒林外史》第13回马二先生的“举业论”之后,指出:“《儒林外史》所传人物,大都实有其人,而以象形谐声或廋词隐语寓其姓名,若参以雍乾间诸家文集,往往十得八九(详见本书上元金和跋)。此马二先生字纯上,处州人,实则全椒冯粹中,为著者挚友。”[13]这里,鲁迅将吴敬梓的命名法归纳为“象形谐声”与“廋词隐语”两种,并指出“马二”是“冯”字“象形”(二马)之后的字序颠倒。鲁迅本人也乐于给人取绰号,在小说创作之中,则自觉地将小说人物的姓名符号化,使其具有文化与修辞的成分[14]。

综合多方面的因素来看,鲁迅写《端午节》的时候,是借鉴《儒林外史》的命名法,将“方”姓与“钱玄同”之名结合,演绎为“方玄绰”,作为小说主人公的名字,以表达特定含义并向钱玄同“复仇”。就是说,“方玄绰”之名并非如孙伏园所说意味着鲁迅接受了“钱‘玄’同先生给他们所起的‘绰’号”,相反,是鲁迅调侃性地演绎了钱玄同的姓名。在五四时期的文化名流中,钱玄同以名号繁多著称。他把自己的文化观念、思想方法乃至国家认同都融入了不同的名号[15]。对此,鲁迅当然十分熟悉。鲁迅书信、作品中,对钱玄同姓名的调侃亦非个例。在《呐喊·自序》中钱玄同是“金心异”(借用林纾的命名),1932年鲁迅编《两地书》的时候,在致许广平的编号“一二六”则信中将“钱玄同”改为“金立因”。“金”字来自“金钱”二字的互换,属于“廋词隐语”,“立因”的字形则与“玄同”接近,属于“象形谐声”的“象形”。

“方玄绰”的“方”来自《儒林外史》,与钱玄同的关系则可以通过其含义作进一步确认。理解这种含义须进入《端午节》的文本,把握《端午节》中的“金钱”问题。

《端午节》的出场人物有两个——方玄绰与方太太。“方太太”是叙述者给予方妻的称谓,对于方玄绰来说妻子并无称谓,只是说话时的一个“喂”字。小说中方太太的出场就是由这个“喂”引导的——晚餐前,方玄绰看着餐桌上的菜,不满地问:“喂,怎么只有两盘?”接下来小说的叙述是:

他们是没有受过新教育的,太太并无学名或雅号,所以也就没有什么称呼了,照老例虽然也可以叫“太太”,但他又不愿意太守旧,于是就发明了一个“喂”字。太太对他却连“喂”字也没有,只是脸向着他说话,依据习惯法,他就知道这话是对他而发的。[16]

由此可见,名号问题是《端午节》的叙事焦点之一,鲁迅自觉地通过称谓展示小说人物的价值观、心态乃至相互关系。这个“喂”字传达出了方玄绰的男性中心意识。《端午节》中另一个更重要的人名是“金永生”。金永生其人并未出场,是方玄绰与“喂”谈钱的时候提及的:“向不相干的亲戚朋友去借钱,实在是一件烦难事。我午后硬着头皮去寻金永生,谈了一会,他先恭维我不去索薪,不肯亲领,非常之清高,一个人正应该这样做;待到知道我想要向他通融五十元,就像我在他嘴里塞了一大把盐似的,凡有脸上可以打皱的地方都打起皱来,说房租怎样的收不起,买卖怎样的赔本,在同事面前亲身领款,也不算什么的,即刻将我支使出来了。”这段“旁知观点”的叙述(即通过小说人物之口叙述另一小说人物的故事)告诉读者:金永生是财主,出租房屋且做买卖。唯其是财主,故称“金永生”。“金永生”之名是寓意性的。因此,向“金永生”借钱的“方玄绰”即相应地具有寓意性,须与“金永生”一样置于金钱、财富的脉络之中来解释——“方”即“孔方兄”(钱)的“方”,“绰”即“阔绰”“绰绰有余”的“绰”。名曰“方玄绰”而出门借债,是为“玄”(靠不住)。这样,“方玄绰”的“方玄”二字即与“钱玄同”的“钱玄”二字相通,“绰”字也并非如孙伏园所说是“绰号”的“绰”。姓名与身份、与经济状况的关系,表明“方玄绰”之名不仅与“钱玄同”有关,而且具有符号性和讽刺性。对于鲁迅来说,这种讽刺性是《儒林外史》式的。

小说人物的命名方式与姓名本身体现的讽刺性,只是《端午节》与《儒林外史》的共通点之一。更重要的是,《端午节》的基本立场、叙述方式、对主人公身份的呈现都是《儒林外史》式的。讨论这些问题,要回到《中国小说史略》的《清之讽刺小说》一章。该章题为“清之讽刺小说”,实际是专论《儒林外史》。对于鲁迅来说,“讽刺小说”即“《儒林外史》式的小说”。在鲁迅的论述中,“讽刺小说”是具有系统性内涵的文体概念。

《清之讽刺小说》一章从“寓讥弹于稗史”的晋唐、明代作品谈起,批评其“词意浅露,已同嫚骂,所谓‘婉曲’,实非所知”,接着说:“迨吴敬梓《儒林外史》出,乃秉持公心,指擿时弊,机锋所向,尤在士林;其文又慼而能谐,婉而多讽:于是说部中乃始有足称讽刺之书”[17]。这段话中的文学史视角与对《儒林外史》的定位,意味着“讽刺之书”(“讽刺小说”)是一种高层次文体。几乎是与《中国小说史略》(1923—1924年)同时,鲁迅在《中国小说的历史的变迁》中论述清代小说流派的时候,又论及《儒林外史》,说:“讽刺小说是贵在旨微而语婉的,假如过甚其辞,就失了文艺上底价值,而它的末流都没有顾到这一点,所以讽刺小说从《儒林外史》而后,就可以谓之绝响。”[18]可见,在鲁迅心目中,《儒林外史》作为“讽刺小说”不仅是“空前”的而且是“绝后”的。那么,《儒林外史》何以“足称讽刺之书”?上引鲁迅的论述包含三方面的内容:一是“秉持公心,指擿时弊”,这是基本立场问题;二是“机锋所向,尤在士林”,这是描写对象问题;三是“慼而能谐,婉而多讽”,这是笔法、表现形式问题。三者之中鲁迅尤重第三者即笔法、表现形式,因此他批评《儒林外史》之前的作品“词意浅露,已同嫚骂,所谓‘婉曲’,实非所知”。因为同样的原因,他引录《儒林外史》第4回对范进居丧期间吃虾丸子的描写,盛赞曰:“无一贬词,而情伪毕露,诚微词之妙选,亦狙击之辣手矣。”[19]将这种作品论作为文体论来阅读,《儒林外史》的三项内容即为“讽刺小说”的三个标准。以此衡量《端午节》,《端午节》即成为“讽刺小说”的范本。它对“差不多”现象、欠薪等社会问题的揭露是出于公心;其主人公方玄绰在大学执教、写文章、念新诗,属于“士林”中人;对方玄绰之懦弱、虚荣的展示也是“慼而能谐,婉而多讽”。方玄绰揣测了店家急于收账的心理而令小厮去赊莲花白,自己曾想买彩票而妻子提议买彩票时却斥为“无教育的”,——此类写法是标准的“无一贬词,而情伪毕露”。鲁迅在《清之讽刺小说》中概括马二先生言行时所谓的“迂儒之本色”一语,用于方玄绰亦恰当。

上述多方面的一致,意味着鲁迅是自觉地将《端午节》写成《儒林外史》式“讽刺小说”的。明白这一点,才能理解《端午节》在叙述方玄绰身份时出现的重点偏移与逻辑漏洞。方玄绰出场的时候是“在北京首善学校的讲堂上”阐述其“差不多说”,即他是作为大学教师出场的。小说后半部分又写到他出版白话诗集,给报馆写稿,念《尝试集》,俨然“知识分子”。实际上方玄绰的本业是做官,大学教职不过是兼职。因此,小说第五节中“因为方玄绰就是兼做官僚的”这种叙述喧宾夺主,不合逻辑。在当时的社会体制下,官员可以兼职做教员,而教员难以到衙门兼职做官。鲁迅本人就是为官兼做教员的。鲁迅为何这样叙述?结合其《儒林外史》论与“讽刺小说”观念来看,应当说这样叙述是为了让方玄绰成为“士林”中人,是为了把《端午节》写成“现代版《儒林外史》”。

在1922年6月,《儒林外史》对鲁迅小说创作的影响并不限于《端午节》,而且影响到《白光》。《白光》重新阐释了《儒林外史》的科举主题,同时旁证了《端午节》与《儒林外史》的关系。鲁迅写毕《阿Q正传》是在1921年12月,此后约半年间他没有写小说。到了1922年6月,一个月之内即写了《端午节》《白光》两篇。《白光》与《儒林外史》的相通在于主题。鲁迅在《清之讽刺小说》一章中强调《儒林外史》“攻难制艺及以制艺出身者亦甚烈”,并引录了《儒林外史》第13回中马二先生关于“举业”的言论。而《白光》正是展现科举制度对士人的戕害。《白光》与《儒林外史》第3回《周学道校士拔真才,胡屠户行凶闹捷报》所述故事的内在结构完全相同——“发榜+发疯”,不同只在于故事——《儒林外史》中的范进“中了”之后高兴过度而发狂,《白光》中的陈士成落榜之后悲伤过度而发狂。陈士成姓名中的“士”应理解为鲁迅论述《儒林外史》时所谓“士林”的“士”,名曰“士成”而一无所成,有讽刺之意。这正是《儒林外史》与《端午节》的命名法。

在鲁迅的小说创作史上,《端午节》作为“《儒林外史》式讽刺小说”是个新起点。写《端午节》同月鲁迅写了《白光》,其后三年间又写了《在酒楼上》《幸福的家庭》《肥皂》《高老夫子》《孤独者》等篇,这些以新旧“士人”为主人公的小说构成了“现代版《儒林外史》”系列。对于鲁迅来说,“讽刺小说”不仅是文体问题,而且还是价值观问题。

二 贫困与经济权思想

《端午节》的主题之一是人与金钱的关系。这种关系引导着故事的发展,决定着故事的结构。按常规,节日到来之际衙门和学校会发薪水,方玄绰可以自豪地拿着钞票回家。“照旧例,近年是每逢节根或年关的前一天,他一定须在夜里的十二点钟才回家,一面走,一面掏着怀中,一面大声的叫道,‘喂,领来了!’于是递给伊一叠簇新的中交票,脸上很有些得意的形色。”但是,今年情况不同。端午将至,却领不到薪水,债主临门,方玄绰陷入困境。经济与精神的双重困境,体现在家庭、职场、社会三个层面。在家中他失去了妻子的敬畏。“到了阴历五月初四的午前,他一回来,伊便将一叠账单塞在他的鼻子跟前,这也是往常所没有的。”妻子向他要钱、发牢骚的时候甚至不正眼看他。在职场(方玄绰的“职场”由衙门和学校两处构成),“手握经济之权的人物”或者摆出一副阎王脸、将下属当奴才看,或者说“教员一手挟书包一手要钱不高尚”。社会上,商店的伙计不再尊重他,金永生不借钱给他,孩子读书的学校屡次催交学费,等等。《端午节》就是这样全方位、多层面地展现了金钱对人的压迫。困境中的方玄绰发出哀叹:“我钱也不要了,官也不做了,这样无限量的卑屈……”

“无限量的卑屈”属于方玄绰,也属于鲁迅。考察鲁迅当时的生活状况可知,他是基于自己的贫困生活与“端午节体验”创作了《端午节》,并塑造了卑屈者方玄绰的形象。关于《端午节》的创作动因,先行研究或从鲁迅与爱罗先珂《知识阶级的使命》的对话关系来解释,或从鲁迅翻译森鸥外《游戏》时受到的启示解释[20]。这些解释有助于揭示《端午节》的多元性、复杂性,但脱离了鲁迅的主体生存状态,因此难以从根本上阐释《端午节》的创作动因及其相关思想问题。

1922年6月创作《端午节》的时候,鲁迅已经和家人入住八道湾两年半。1919年12月迁居北京、入住八道湾是周家的大事。1920年(庚申)春节是周家进京后的第一个春节,鲁迅2月19日的日记中有这样的记录:“旧历除夕也,晚祭祖先。夜添菜饮酒,放花爆。”[21]可见,“从小康人家而坠入困顿”的绍兴周家在北京迎来中兴。美中不足的是,鲁迅的生活由此陷入了困顿,甚至要举债度日[22]。王锡荣专著《日记的鲁迅》中有《举债生活》一章,系统考察了鲁迅日记中的债务记录。鲁迅迫于贫困,从1920年8月开始去八所大学、中学兼课,甚至借过高利贷[23]。这里要强调的是:1922年,经济压力改变了鲁迅历年的端午节生活方式。

鲁迅1912年5月5日随民国临时政府教育部进京,至1922年6月在北京过了十一个端午节。端午节是当时的法定假日,历年的鲁迅日记都有记录。综合起来看,鲁迅端午节的生活有三方面的内容:休息、读书、会友。此日来往最多的是挚友许寿裳,1912、1914、1915、1916四年的端午节均与许聚餐,或收到许赠送的菜肴。1914年端午节(西历5月29日)的日记中记有:“午季市贻烹骛、盐鱼各一器。下午许季市来,赠以《绍兴教育会月刊》第八期一册。”[24]此时鲁迅住在绍兴会馆,许寿裳赠以美味的午餐(应当是遣人送来的),下午又来访。鲁迅1912至1921年的十篇端午节日记中,1915年的(西历6月17日)最长、最详细:

十七日 晴。旧端午,夏假。上午得二弟所寄桃花纸百枚,十二日付邮,许季上托买。寄二弟信并与二弟妇笺(四十一)。下午许季市来,并持来章师书一幅,自所写与;又《齐物论释》一册,是新刻本,龚未生赠也;又烹骛一器,乃令人持来者。夜雨。[25]

这种端午节生活可谓从容、优雅、温馨。但是,1922年的端午节变了。鲁迅1922年日记遗失,现存许寿裳手抄的鲁迅1922年日记片段中5月部分仅22日、25日两天,未涉端午节(31日),因此鲁迅本年端午节的生活只能通过第二手资料来了解。马蹄疾综合多方资料,将鲁迅此日的日记复原为:“三十一日,晴。旧历端午。午后往高师讲。伏园来。”[26]此日为周三,据1921年秋鲁迅日记,鲁迅每周三下午确实要去高师上课。高师课程表是1921—1922年度的,含1922年端午节。周作人当天的日记为:“三十一日,晴。上午幼渔来。下午得燕大博君函,伏园、仲宸、小峰来。旧端午。”[27]无家宴记录亦未涉鲁迅,可见鲁迅当日确实出门讲课去了。

1922年端午节,鲁迅终于失去历年端午节的清闲,出门讲课。显然是基于这种新鲜体验,他创作《端午节》,以表现金钱对人的压迫,确认自己的“卑屈”生活。换言之,《端午节》首先是鲁迅个人贫困生活的产物。无独有偶,同月创作的《白光》同样表现了人与金钱的关系,对人的金钱欲有更充分的描写。陈士成得知自己落榜,回到家里因绝望而发狂,恍惚中想起幼年时祖母告诉他祖宗埋银子于老宅下,想起那个隐藏藏宝处线索的谜语——“左弯右弯,前走后走,量金量银不论斗”,于是“白光如一柄白团扇,摇摇摆摆的闪在他房里了”[28]。“白光”即银钱之光,引导陈士成掘宝、夜间走到城外落水而死。就是说,1922年6月,鲁迅用《端午节》和《白光》两篇小说表现了新旧知识分子(士人)与金钱的关系。意味深长的是,如同方玄绰是鲁迅的自况,陈士成身上同样打着鲁迅印记。陈士成落水而死、变为浮尸之后,小说的描写是:“那是一个男尸,五十多岁,‘身中面白无须’,浑身也没有什么衣裤。”这里的“身中面白无须”一语加了引号。为何加引号?鲁迅可能是想告诉读者此语来自县委员的验尸公告,但是,此语恰恰是20年前矿路学堂毕业证对鲁迅外貌的描述。1902年1月(光绪二十七年十二月)鲁迅从矿路学堂毕业,毕业证上就写着“学生周树人现年十九岁身中面白无须浙江省绍兴府会稽县人”[29]。这句话包含姓名、年龄、外貌、籍贯四项内容,外貌描述则含身高、脸色、面部特征三个方面,这种描述应当是发挥后来证件上的照片功能,以防冒名顶替。鲁迅毕业证上的“身中面白无须”一语,在毕业20年后被鲁迅用以描述《白光》中陈士成的形象。这样,陈士成与“白光”的关系在某种程度上可以理解为鲁迅与“白光”的关系。

不仅是《端午节》《白光》,实际上,“钱”以多种形式或隐或现地普遍存在于《呐喊》《彷徨》的多篇小说之中。《孔乙己》《药》《明天》《阿Q正传》《祝福》《幸福的家庭》诸篇的主人公均为穷人(缺钱)。鲁迅对金钱的描写别致、充满生活实感。孔乙己买酒的时候“排出九文大钱”,一个“排”字传达出读书人的矜持、迂腐,也传达出每个大钱的沉重。华老栓凌晨出门买人血馒头,接过华大妈“在枕头底下掏了半天”才掏出来的一包洋钱,“抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下”。“掏”“抖”“按”传达出穷人对钱的珍惜——珍惜到近于恐惧。阿Q“中兴”之后回到未庄,财大气粗——“天色将黑,他睡眼朦胧的在酒店门前出现了,他走近柜台,从腰间伸出手来,满把是银的和铜的,在柜上一扔说,‘现钱!打酒来!’穿的是新夹袄,看去腰间还挂着一个大搭连,沉钿钿的将裤带坠成了很弯很弯的弧线”[30]。这里,钱是阿Q内在的心理支撑,并且是未庄人眼中外在的景象,钱的重量被从内与外两种视角确认。在《孔乙己》和《祝福》中,钱的数额发挥着潜在的叙事功能。《孔乙己》最后写到孔乙己欠酒店十九个钱,“十九个钱”如何解释?余世存认为:“从节日的角度来看鲁迅的这一段话,可以说是一则寓言,即知识人还欠我中国人‘十九个钱’。或者有人问十九意味着什么,熟悉庄子的人,熟悉中国文化的人一定明白,十九是一个时间尺度。”[31]这种解释丰富了《孔乙己》的文化内涵,但与小说的写实手法有距离。“十九个钱”应当放在《孔乙己》的“价格体系”中来解释。小说开头写到酒是四文钱一碗,盐煮笋或茴香豆一文钱一碟。孔乙己出场时要两碗酒、一碟茴香豆,所以“排出九文大钱”。最后一次来酒店只喝了一碗酒,所以“从破衣袋里摸出四文大钱”。因此,“十九个钱”应当解释为:正常生活状态下的孔乙己来过两次,每次两碗酒、一碟茴香豆,计十八文钱。多出的一文钱是一碟茴香豆的价格,可以理解为两次中的某一次孔乙己来喝酒的时候买茴香豆给孩子们吃了。这样一来,小说的结尾即与中间部分孩子们吃茴香豆的情节发生关联、形成呼应。《祝福》尤其如此。在鲁四老爷家帮工的祥林嫂被婆家劫走的时候,“清算了工钱,一共一千七百五十文”。为何是一千七百五十文?祥林嫂的工钱是每月五百文,一千七百五十文是三个半月的工钱,这与祥林嫂做佣人的时间(“冬初”至“新年才过”的“此后大约十几天”)相吻合。捐门槛的“大钱十二千”是祥林嫂整整两年的工钱,存够十二千大钱的时间,正是“有一年的秋季”祥林嫂第二次来鲁镇至帮工第三年的冬至之前。钱的数额中隐藏着相应的时间,表明鲁迅在《祝福》中写及钱的时候认真计算过。

以人与金钱的关系为重要内容的《端午节》与《白光》处于上述作品的系列之中。不同只在于,这两篇更多包含着鲁迅本人的贫困体验。

《端午节》写毕,而鲁迅的贫困和卑屈并未结束。四年之后的1926年7月,他再次撰文讲述发薪与贫困,文章即《记“发薪”》。此文是“记叙文+议论文”的体裁,鲁迅在文中讲述“亲领”欠薪的过程,自嘲曰“精神上的财主”“物质上的穷人”。重要的是,此文与《端午节》直接相关。鲁迅在文中说:“‘亲领’问题的历史,是起源颇古的,中华民国十一年,就因此引起过方玄绰的牢骚,我便将这写了一篇《端午节》。”[32]文章后半部分有这样一段:“翻开我的简单日记一查,我今年已经收了四回俸钱了:第一次三元;第二次六元;第三次八十二元五角,即二成五,端午节的夜里收到的;第四次三成,九十九元,就是这一次。”这里再次写到端午节(1926年的),而且端午节依然与薪水联系在一起。鲁迅在《记“发薪”》前半部分还说:“我曾经说过,中华民国的官,都是平民出身,并非特别种族。”“一切脾气,却与普通的同胞差不多,所以一到经手银钱的时候,也还是照例有一点借此威风一下的嗜好。”这是重述《端午节》开头的“差不多”说,这里的“我”也就是方玄绰。

《记“发薪”》是《端午节》的对应性文本,二者主题相同、结构相似。将二者并读,才能理解鲁迅的贫困,鲁迅从经济出发对社会、人生问题的思考。二文的写作时间相隔四年多——1922年6月至1926年7月,正是在此间,鲁迅阐述了其“经济权”思想。1923年12月26日他在北京女子高等师范学校发表的讲演《娜拉走后怎样》里说:“梦是好的;否则,钱是要紧的。”“所以为娜拉计,钱,——高雅的说罢,就是经济,是最要紧的了。自由固不是钱所能买到的,但能够为钱而卖掉。人类有一个大缺点,就是常常要饥饿。为补救这缺点起见,为准备不做傀儡起见,在目下的社会里,经济权就见得最要紧了。”[33]在此文中,经济权是女性解放、人的解放的前提条件。这种经济权思想之中,无疑存在着鲁迅本人的贫困体验。在此意义上,《娜拉走后怎样》同为《端午节》的延伸文本。

实际上,生活中的鲁迅长期保持着对金钱的敏感并思考相关问题。鲁迅日记多有金钱往来的记录,而且经常把钱写作“泉”。“泉”为钱币的古称,意为金钱像泉水一样流动,但也应包含着泉水一样“源源不断”的祈愿。鲁迅编写过《泉志》,考察中国历代钱币的种类、形状、币值等问题[34]。这种金钱观念的形成,无疑是基于其少年时代的贫困生活体验,且应与其祖父《恒训》中“持家”的教诲有关——《恒训》“有积蓄”一节曰:“赚钱固难,积钱更难。如有钱乱用,一朝失业,饥寒随之,不可不虑”[35]。鲁迅的异于常人之处,在于从金钱、贫困引申出普遍性的思想问题。甚至《灯下漫笔》(1925年)对于中国人“奴隶”身份的发现,也是基于他本人用中交票兑换银元的体验。

1907年,青年周树人在《文化偏至论》中提出“掊物质而张灵明,任个人而排众数”的主张。25年之后,《娜拉走后怎样》则把“物质”(钱与经济)放在首位,并将“物质”与“人类”相联系,这是颠覆性的转换。转换的思想基础之中存在着鲁迅本人的贫困体验。当贫困成为思想的起点,“物质”便从思想中浮现出来。这转换也是鲁迅晚年接受阶级论的思想基础。甚至应当说,体验贫困、关注底层的鲁迅从来都是朴素的阶级论者。

三 与胡适的对话

胡适在《端午节》中占有重要位置。《端午节》是从“方玄绰近来爱说‘差不多’这一句话”写起,第三节开头则说“他将这‘差不多说’最初公表的时候是在北京首善学校的讲堂上”。研究者已经指出,“这‘差不多说’应是鲁迅从胡适著名的《差不多先生传》挪用来的”[36]。在《端午节》后半部分,《尝试集》登场并出现四次,而且小说结束于《尝试集》——斥责了“无教育的”妻子之后,“方玄绰也没有说完话,将腰一伸,咿咿呜呜的就念《尝试集》。”《端午节》始于胡适、终于胡适,胡适是《端午节》中结构性的存在。

意识到胡适的重要性之后重读《端午节》,会看到方玄绰的二重面影——是鲁迅,也是胡适。

《端午节》问世之后,方玄绰常常被看作鲁迅的自况。收录了《端午节》的小说集《呐喊》出版不久,创造社的成仿吾在《〈呐喊〉的评论》中就说:“我读了这篇《端午节》,才觉得我们的作者已再向我们归来,他是复活了,而且充满了更新的生命。”“无论如何,我们的作者由他那想表现自我的努力,与我们接近了。”[37]成仿吾此文将《呐喊》所收作品区分为“再现的”与“表现的”两类,否定了《狂人日记》《阿Q正传》等“再现的”作品,而将《端午节》作为鲁迅“表现自我”的作品来肯定。既然是“表现自我”,那么主人公方玄绰就成了鲁迅的“自我”。孙伏园断言“《端午节》是鲁迅先生的自传作品,几乎有百分之八十以上是作者自己的材料”[38],并且举出鲁迅爱喝莲花白(一种酒)等多种证据。周作人从思想与身份的一致性强调方玄绰的鲁迅自况性质[39]。这些看法都有根据。前文所论贫困生活状态的一致亦为根据之一。

不过,结合《端午节》的具体描写来审视方玄绰,胡适的身影便浮现出来。胡适1919年在《新生活》周刊发表《差不多先生传》时正任北京大学教授,因此,《端午节》前四节中在北京首善学校的讲堂上发表“差不多说”的方玄绰完全应当看作是胡适的化身。事实上发表“差不多说”者乃胡适而非鲁迅。方太太出场时,小说又介绍道:“他们是没有受过新教育的,太太并无学名或雅号”。结合鲁迅本人的夫妻关系来看,所谓“没有受过新教育”“并无学名或雅号”适合鲁迅原配夫人朱安。但是,结合胡适的夫妻关系来看,此语同样适合胡适原配夫人江冬秀。在小说上下文中,“他们”是指方玄绰与方太太,但这种表述不合逻辑。做官且在大学兼课的方玄绰应当受过新式教育,“差不多说”的提出也显示了其教育程度。所以,用这个“他们”指称朱安与江冬秀二人才恰当。更重要的是,在《端午节》后半部分,作为白话诗人的方玄绰与胡适更相似。且看小说的具体描写——方玄绰躺到床上准备读《尝试集》的时候,太太对他哭穷,让他写稿赚钱。夫妇二人的对话中有这样两句:

“你不是给上海的书铺子做过文章么?”

“上海的书铺子?买稿要一个一个的算字,空格不算数。你看我做在那里的白话诗去,空白有多少,怕只值三百大钱一本罢。收版权税又半年六月没消息,‘远水救不得近火’,谁耐烦。”

对话表明方玄绰是白话诗人、出版过诗集。将白话诗人方玄绰看作鲁迅自况也有根据。《狂人日记》发表于1918年5月《新青年》杂志第4卷第5号,在同一期《新青年》上,鲁迅还用“唐俟”的笔名发表了《梦》《爱之神》《桃花》等三首白话诗。白话小说家鲁迅与白话诗人鲁迅是同时登上五四新文坛的。鲁迅晚年在将那些白话诗编入《集外集》的时候说:“我其实是不喜欢做新诗的——但也不喜欢做旧诗——只因为那时诗坛寂寞,所以打打边鼓,凑些热闹;待到称为诗人的一出现,就洗手不作了。”[40]在此意义上,鲁迅让方玄绰作为白话诗人在《端午节》中登场,是确认自己的白话诗人身份。但是,方玄绰在“上海的书铺子”出版过诗集,而鲁迅未曾出版过诗集。方玄绰与妻子对话时手拿《尝试集》,而《尝试集》正是“上海的书铺子”(上海亚东图书馆)出版的。就是说,方玄绰被暗示为《尝试集》作者。《尝试集》是新文学史上的第一部白话诗集,广为人知,因此它出现在《端午节》中的时候,读者自然会将方玄绰看作《尝试集》的读者。但是,如果看到方玄绰身影后的胡适,那么“方玄绰”就是在读自己的《尝试集》(解闷或自我欣赏)。实际上,方玄绰读自己的白话诗集《尝试集》这种解释完全符合《端午节》的叙事逻辑。我们读《端午节》的时候认为方玄绰在读胡适的《尝试集》,是因为胡适的《尝试集》这个事实成了我们阅读《端午节》的障碍。对于不了解胡适的《尝试集》这个事实的读者来说,这个障碍并不存在。

鲁迅说过:“作家的取人为模特儿,有两法。”“一是专用一个人,言谈举动,不必说了,连微细的癖性,衣服的式样,也不加改变”。“二是杂取种种人,合成一个”。他说自己是“一向取后一法的”[41]。此语也适合方玄绰形象的塑造——方玄绰这一形象至少有鲁迅本人与胡适两个模特儿。这样看来,《端午节》中“他们是没有受过新教育的”那种暧昧、不合逻辑的表述,流露出了鲁迅在看待自己与胡适二人家庭生活时的隐秘心理。

鲁迅创作《端午节》的时候,胡适是文化界、教育界的风云人物,在文学、思想、学术诸领域均有建树。其“差不多说”与《尝试集》在《端午节》中登场是鲁迅的选择,这种选择取决于当时鲁迅的改造国民性思想与对《尝试集》删改过程的参与。在这两个问题上,鲁迅通过多面人方玄绰与胡适进行了深层的对话与互动。

关于《端午节》对胡适“差不多说”的挪用,彭明伟指出:“胡适藉差不多先生来批评中国人做事马虎、不精确的态度,但鲁迅赋予了‘差不多说’更深的意义。”[42]确实如此。这“更深的意义”须结合当时鲁迅的思想实际来分析。要言之,这种意义就是对国民性批判思想的深化。胡适的“差不多说”是批评中国人共有的行为方式、生活态度,而鲁迅在《端午节》中则赋予“差不多说”以具体的社会内容,将其转化为更有社会性、历史性的“异地则皆然”(或“古今人不相远”“性相近”)思想。在这种转换过程中,方玄绰带着胡适的“差不多”界说成为鲁迅的代言人。1919年,鲁迅在《人心很古》《“圣武”》《暴君的臣民》(均收入《热风》)等“随感录”中都论及“异地则皆然”的思想。《暴君的臣民》提到,“暴君治下的臣民,大抵比暴君更暴;暴君的暴政,时常还不能餍足暴君治下的臣民的欲望”[43]。方玄绰表达了类似的认识——所谓“现在社会上时髦的都通行骂官僚,而学生骂得尤利害。然而官僚并不是天生的特别种族,就是平民变就的。”鲁迅创作《端午节》一年半之后,1923年12月26日在讲演《娜拉走后怎样》中表达了类似的观点:“被虐待的儿媳做了婆婆,仍然虐待儿媳;嫌恶学生的官吏,每是先前痛骂官吏的学生;现在压迫子女的,有时也是十年前的家庭革命者。”[44]1925年3月在与徐炳昶的通信中依然说:“大约国民如此,是决不会有好的政府的;好的政府,或者反而容易倒。也不会有好议员的;现在常有人骂议员,说他们收贿,无特操,趋炎附势,自私自利,但大多数的国民,岂非正是如此的么?”[45]《端午节》前四节中方玄绰阐述“异地则皆然”的言论有鲜明的杂文色彩,从小说艺术的角度看,这有碍于《端午节》美学风格的统一。鲁迅小说的杂文化(杂感化)倾向是鲁迅研究的课题之一[46],《端午节》表明,这杂文化的成因之一是小说人物为作者代言(狂人、方玄绰以及《头发的故事》中的N皆然)。对于拥有小说圣手、杂文圣手两种身份的鲁迅来说,小说的杂文化与杂文的小说化具有必然性。

《尝试集》在《端午节》中登场的背景是此前鲁迅参与删减《尝试集》。1920年3月《尝试集》初版发行,年底胡适即开始删减其中自己不满意的作品,并分别征求任叔永、陈衡哲、鲁迅、周作人等人的意见。鲁迅1921年1月15日写给胡适的信就是谈《尝试集》的删节问题[47]。鲁迅建议删除6篇,但其建议胡适并未全部接受。从鲁迅的信与胡适《尝试集·四版自序》来看,鲁迅的意见涉及诗歌内容与形式两个层面。《尝试集》初版本中的《江上》一诗共四句,曰:“雨脚渡江来,山头冲雾出。雨过雾亦收,江楼看落日。”鲁迅主张删除这一首,但未说明原因,按照笔者的理解,原因在于此诗形式上是传统的五言诗,而且不合韵律、意象陈旧、内容单薄。胡适说写此诗时“印象太深了,舍不得删去”[48]。鲁迅信中有一条意见是“《周岁》可删;这也只是寿诗之类”[49]。这是从内容出发的,即反对“寿诗”的形式主义与套话。

“删诗”背景的存在,意味着鲁迅在《端午节》中写及《尝试集》是继续一年半之前与胡适的对话,表达对白话诗的认识。这是怎样的认识?孙伏园认为:“《尝试集》是中国第一本白话诗集,胡适之先生所作,那时出版不久。鲁迅先生所以对于《尝试集》三致意四致意者,我想是含有提倡的意思。一方面与上面所讲主人翁著白话诗稿只值三百大钱一本之事相呼应,以示方玄绰乃一爱念爱写白话诗之人。”[50]这种解释充满善意,却未必符合鲁迅的本意。结合方玄绰的身份、处境、白话诗论来分析,毋宁说鲁迅在《端午节》中调侃了《尝试集》,将白话诗的价值相对化了。小说非杂文,乃寓臧否于故事,因此,分析鲁迅的《尝试集》认识须回到《端午节》之中。《尝试集》在《端午节》中登场的情形意味深长。五月初四傍晚,方玄绰回到家中,因未领到薪水、无法还债而闷闷不乐。郁闷之中他灵机一动,让小厮去街上赊一瓶莲花白。“他知道店家希图明天多还账,大抵是不敢不赊的,假如不赊,则明天分文不还,正是他们应得的惩罚。”接下来的描写是:

莲花白竟赊来了,他喝了两杯,青白色的脸上泛了红,吃完饭,又颇有些高兴了。他点上一枝大号哈德门香烟,从桌上抓起一本《尝试集》来,躺在床上就要看。

这位贫困、软弱、虚荣的方玄绰,在“卑屈”的生活状态下读《尝试集》,《尝试集》成为其消遣、解闷的工具。《尝试集》与莲花白、哈德门香烟一起登场,意味着白话诗与烟、酒发挥着近似的功能。1927年鲁迅在《革命时代的文学》中说:“文学文学,是最不中用的,没有力量的人讲的。”[51]而此前五年的《端午节》,已经通过方玄绰这个人物间接表达了相同的观点。如果像孙伏园那样做正面解释,说鲁迅这样写是提倡白话诗,认可《尝试集》的价值,那也是一种失意前提下的、无可奈何的价值。不仅如此,在上文所引与太太的对话中,方玄绰用金钱估量白话诗——诗集空白多、字数少、稿费低,一本“只值三百大钱”。这样,写诗成为赚钱谋生的手段,而且这手段近于无效——“远水解不得近火”。白话诗与白话诗人,就这样被世俗化、庸俗化了。对于曾经写过白话诗的鲁迅来说,这种调侃也是一种自嘲。

从“差不多说”到《尝试集》,与胡适的对话、互动,丰富了方玄绰这一形象的文化内涵,同时使《端午节》与五四时期重大的思想课题、文学课题发生了深刻关联。

还应注意,鲁迅在《端午节》中就《尝试集》展开的潜对话,是与胡适的对话也是与钱玄同的对话。因为钱玄同曾给《尝试集》写序。《〈尝试集〉序》写于1918年1月10日,发表于同年2月《新青年》杂志第4卷第2号,两年后出版的《尝试集》收录了该序。钱玄同高度评价《尝试集》,因此《端午节》通过调侃《尝试集》与钱玄同建立了另一种关系。前文说过,钱玄同写序的新标点本《儒林外史》是鲁迅撰写《中国小说史略》中《清之讽刺小说》一章的参考资料,而钱玄同是受胡适之托为《儒林外史》新标点本写序。可见,在《端午节》中,无论是潜在的《儒林外史》还是显在的《尝试集》,都同时与鲁迅、胡适、钱玄同三者有关。

结语:“呐喊”之后,“彷徨”之前

在中国四大传统节日中,与读书人直接相关的是端午节。端午节包含纪念屈原的内容,某种意义上是知识人展示节操与家国情怀的日子。鲁迅历来景仰屈原。1907年在日本写《人之历史》《摩罗诗力说》,即将屈原纳入重大历史、文学问题的论述之中[52]。1920年秋开始讲授中国小说史,《中国小说史略》第二章《神话与传说》引证了屈原《天问》及王逸《楚辞章句》对《天问》的注解。1926年出版的小说集《彷徨》,目录之前印着屈原《离骚》中的两段:“朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃;欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。”“吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫;路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。《彷徨》无序文,就其体例、结构而言,这两段相当于《呐喊》的“自序”。即,鲁迅在《彷徨》开头处借用《离骚》抒怀,请屈原做代言人。鲁迅如此景仰屈原,屈原应当进入了其端午节感觉。这样一来,他在端午节展示方玄绰的卑屈、平庸、软弱,就不仅是表示讽刺,而且是用端午节强化这讽刺。在《端午节》中,方玄绰阐述其“差不多说”的时候,“又常常喜欢拉上中国将来的命运之类的问题,一不小心,便连自己也以为是一个忧国的志士:人们是每苦于没有‘自知之明’的。”“忧国之士”一词出现在题为“端午节”的小说中并非偶然,将其替换为“屈原”也十分恰当。从方玄绰的平庸生活与端午节崇高性的反差来看,《端午节》的讽刺不仅是表现手法层面的,而且是意义结构层面的。《端午节》确实内含着完整的“讽刺结构”——小说前四节中的方玄绰在大学讲台上阐述“差不多”思想,貌似愤世嫉俗,而在现实生活中却经常展示自己的“差不多”。他向金永生通融50元钱遭拒绝感到不快,而“去年年关”同乡向他借十元钱他也曾推脱。他和商人金永生“差不多”。太太提议买彩票被他斥为“无教育的……”,而他本人在街上看到卖彩票的广告也动过心。他和“无教育”的家庭主妇“差不多”。在“差不多”之中,官员、大学教师与商人、家庭主妇的差异消失了。这种讽刺手法,亦即《儒林外史》的“无一贬词,而情伪毕露”。

方玄绰在很大程度上是鲁迅的自况,于是这种讽刺成了鲁迅的自我认识与自我反省。鲁迅1918年投射在《狂人日记》中的“自我”是启蒙者,而1922年投射在《端午节》中的“自我”是“卑屈”地活在世俗生活中的弱者。《端午节》中的这个“自我”是鲁迅同时也是胡适,甚至有钱玄同的影子,于是,一定程度上,方玄绰同时成为三位新文化运动元勋在五四落潮期的“变身”。这样,鲁迅通过《端午节》的创作、方玄绰形象的塑造,展开了对于新文化主体的再认识。方玄绰这种贫困、软弱、虚荣的凡人,不可能拥有五四时期鲁迅、胡适、钱玄同等人拥有的那种启蒙的能力与热情。1935年初,鲁迅在《〈中国新文学大系〉小说二集序》第三节写及落潮期的北京知识界,说:“在北京这地方,——北京虽然是‘五四运动’的策源地,但自从支持《新青年》和《新潮》的人们,风流云散以来,一九二〇至二二年这三年间,倒显着寂寞荒凉的古战场的情景。”[53]写《端午节》的鲁迅与《端午节》中的方玄绰,都身处这“寂寞荒凉的古战场”。早在1923年,茅盾就敏锐地指出:“至于比较的隐藏的悲观,是在《端午节》里。‘差不多说’就是作者所以始终悲观的根由。而且他对于‘希望’的怀疑也更深了一层。”[54]

《端午节》被收入小说集《呐喊》,但它并非“呐喊”之作,而是叹息、呻吟之作。按照《呐喊·自序》的叙述,始于《狂人日记》的“呐喊”是止于1919年6月创作的《明天》。确实如此。不仅如此,写于1922年年底的《呐喊·自序》,亦须结合此前半年创作的《端午节》才能得到全面理解。二者共通之处颇多。《呐喊·自序》从幼年的贫困写起,并且确切地写到24年前去南京读书时母亲筹备的“八元的川资”,这种叙述应当是基于《端午节》表现的那种贫困体验。《呐喊·自序》开头写及的“质铺”的柜台与侮蔑,在后来的《记“发薪”》中又被表述为“明明有物品去抵押,当铺却用这样的势利脸和高柜台”[55]。《呐喊·自序》中钱玄同作为“金心异”出现,即“方玄绰”的再现。《呐喊·自序》写及弃医从文的转变时说“善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺”,这个“那时”是相对于1922年的“现时”而言的。对于1922年端午节的方玄绰来说,作为新文学象征的白话诗廉价到不成其为谋生手段。《呐喊·自序》中的自我反省——所谓“看见自己了:就是我决不是一个振臂一呼应者云集的英雄”,早已通过方玄绰这一“卑屈”形象的塑造体现出来。

就这样,1918年开始“呐喊”的鲁迅,经过1922年《端午节》的叹息、呻吟,1926年陷于“彷徨”。所幸,这一过程并非悲剧性的,鲁迅在此过程中重建了价值观、重获了主体性。

注释:

[1][2][31]余世存:《节日之书》,序言“在节日里活出中国”,第14页,第19—20页,第20页,北京时代华文书局2019年版。

[3]《头发的故事》,引自《鲁迅全集》第1卷,第484页,人民文学出版社2005年版。

[4][21][24][25]《鲁迅全集》第15卷,第411页,第396页,第118页,第175页。

[5]《送灶日漫笔》发表于1926年2月11日《国民新报副刊》,收入《华盖集续编》,引自《鲁迅全集》第3卷,第265页。

[6]《“多难之月”》发表于1933年5月8日《申报·自由谈》,收入《伪自由书》,引自《鲁迅全集》第5卷,第135页。

[7]《过年》发表于1934年2月17日《申报·自由谈》,收入《伪自由书》,引自《鲁迅全集》第5卷,第463、464页。

[8][36][42]彭明伟:《爱罗先珂与鲁迅1922年的思想转变——兼论〈端午节〉及其他作品》,2008年2月《鲁迅研究月刊》。

[9]李长之:《鲁迅批判》,第103页,北京出版社2011年版。

[10][38][50]孙伏园:《〈端午节〉》,《鲁迅研究月刊》1994年8月号。

[11]周作人:《呐喊衍义》第73节“方玄绰”,见《鲁迅小说里的人物》,第149页,河北教育出版社2003年版。

[12][13]见《鲁迅全集》第9卷,第229、232页,第230页。

[14]许祖华:《鲁迅小说风俗化人名的修辞意义》,收入《鲁迅与越文化》,李露儿编,中国文联出版社2016年版。

[15]相关问题可参阅张荣华的论文《钱玄同的名、字、号》,原载2009年9月《近代史资料》第119辑,收入“中国近代思想家文库”《钱玄同卷》,张荣华编,中国人民大学出版社2015年版。

[16]鲁迅:《端午节》,《鲁迅全集》第1卷,第562页。下文中出自《端午节》的引文均见《鲁迅全集》第1卷第560—568页,不再另加注释。

[17][18][19]《鲁迅全集》第9卷,第228页,第345页,第231页。

[20]藤井省三:《中国现代文学和知识阶级——兼谈鲁迅的〈端午节〉》,《中国现代文学研究丛刊》1992年第3期;彭明伟:《爱罗先珂与鲁迅1922年的思想转变——兼论〈端午节〉及其他作品》,2008年2月《鲁迅研究月刊》;崔琦:《从〈游戏〉到〈端午节〉——试论鲁迅翻译与创作之间的互文性》,《中国现代文学研究丛刊》2016年第3期。

[22]参见孙瑛《鲁迅在教育部》的《欠薪和借债》一节,即该书第71—74页,天津人民出版社1979年版。

[23]王锡荣:《日记的鲁迅》,第155—160页,人民文学出版社2018年版。

[26]马蹄疾:《一九二二年鲁迅日记疏正》,收入《鲁迅研究资料》第23辑,鲁迅博物馆编著,第322页,中国文联出版公司1992年版。

[27]《周作人日记(中)》,第241页,大象出版社1996年版。原文无标点,引用者标点。

[28]鲁迅:《白光》。《鲁迅全集》第1卷,第572、573页。下文引自《白光》的引文见《鲁迅全集》第1卷,第570—575页,不再另注。

[29][35]《寻求别样的人们 鲁迅在南京》,徐昭武编著,第127页,第140页,江苏凤凰文艺出版社2016年版。

[30]鲁迅:《阿Q正传》,《鲁迅全集》第1卷,第533页。

[32]鲁迅:《记“发薪”》,《鲁迅全集》第3卷,第369页。后文引自该文的引文见《鲁迅全集》第3卷,第368—373页,不再另注。

[33]《娜拉走后怎样》,《鲁迅全集》第1卷,第169、170页。

[34]华容:《鲁迅编制〈泉志〉》,载《鲁迅研究资料》第16辑,第185页,天津人民出版社1987年版。

[37]成仿吾:《〈呐喊〉的评论》(作于1923年12月2日),载《使命》第179、180页,创造社出版部1927年版。

[39]参阅《呐喊衍义》的《七三 方玄绰》《七四 官兼教员》两篇,《鲁迅小说里的人物》第149—152页,河北教育出版社2003年版。

[40]《〈集外集〉序言》,《鲁迅全集》第7卷,第4页。

[41]《〈出关〉的“关”》,收入《且介亭杂文末编》,《鲁迅全集》第6卷,第537、538页。

[43][44]《鲁迅全集》第1卷,第384页,第169页。

[45]《通讯》,收入《华盖集》,《鲁迅全集》第3卷,第22—23页。

[46]参阅朱晓进《鲁迅小说中的杂感化倾向》,1993年10月《鲁迅研究月刊》;甘智钢《论鲁迅小说中的杂文化倾向》,《中国文学研究》2007年第1期。

[47]相关问题可参阅陈平原《经典是如何形成的——周氏兄弟为胡适删诗考》,《鲁迅研究月刊》2001年4月号、5月号连载。

[48]《尝试集·四版自序》,《尝试集》,第6页,“中国现代文学作品原本选印”,人民文学出版社1984年版。

[49]《鲁迅全集》第11卷,第388页。

[51]此文收入《而已集》,引自《鲁迅全集》第3卷,436页。

[52]相关问题可参阅许寿裳《亡友鲁迅印象记》第二篇《屈原和鲁迅》,《挚友的怀念——许寿裳忆鲁迅》,马会芹编,第3—6页,河北教育出版社2001年版。

[53]《鲁迅全集》第6卷,第253页。

[54]雁冰(茅盾)《读〈呐喊〉》,原载1923年10月8日《时事新报》副刊《文学》第91期,引自《六十年来鲁迅研究论文选》(上),李宗英、张梦阳编,第15页,中国社会科学出版社1982年版。

[55]《鲁迅全集》第3卷,第368页。