写在《梁启勋文集》出版之际—— 梁启超胞弟梁启勋的词学研究

编者按:梁启勋是梁启超长弟,追随兄长,深受其影响与提携。梁启勋存世的著作,涉及多个领域,而其中尤以中国文学研究——特别是词曲的研究专著最能体现其学术水准。近日,《梁启勋文集》三种《曼殊室随笔》《稼轩词疏证》《词学(外二种)》由上海古籍出版社推出,其中的《稼轩词疏证》一书即为梁启超所辑、梁启勋在兄长去世后“继伯兄未竟之业”,疏证而成。

梁启勋文集(三种)

青年梁启勋

梁启勋,字仲策,号曼殊室主人。梁宝瑛子,梁启超长弟。光绪二年三月二十二日(1876年4月16日)出生于广东新会茶坑村。幼年伴长兄启超就家学。1893年入康有为万木草堂学习。因“康先生讲学的内容,是以孔学、佛学、宋明学(陆王心学)为体,以史学、西学为用……对强列压迫、世界大势、汉唐政治、两宋的政治都讲”(梁启勋《“万木草堂”回忆》),梁启勋的知识面大为扩展,为日后成为学兼中西的知名学者打下了基础。1895年随兄进京,结识夏曾佑、曾习经、谭嗣同等人。1896年继赴上海,为梁启超等人创办的《时务报》担任编辑,负责编审译稿。1902年就读于上海震旦学院(复旦大学前身)。后考入美国哥伦比亚大学经济系,勤工俭学。毕业后来到日本,襄助梁启超办《新民丛报》、《国风报》等刊物,翻译有《世界近世史》(松平康国著),由梁启超校订且增加案语百余条。1912年回国,供稿《庸言》、《大中华》等杂志,进行经济、金融研究,同时协助梁启超开展政治、社会活动及处理家族事务。他曾在《庸言》上开设“专论“,撰写了《加拿大之国民银行》《美国南北战后之财政》《说银行公会》《国民银行制度说略》《复体之立法机关及两院之关系》等文章,还编译有《美国政党之组织及其运用》《美国政客与政党》《罗斯福自传》。1914年起,历任北京中国银行监理官、币制局参事等。1928年脱离政界后,曾先后执教于青岛大学、交通大学、北京铁道管理学院,致力于中国文学特别是词曲的研究。1951年受聘为中央文史研究馆馆员。1961年参加国庆国宴时,曾应周恩来的约请,撰写《万木草堂回忆》一文。1965年病故于北京。著作有《中国韵文概论》《词学》《稼轩词疏证》《曼殊室随笔》《词学权衡》《海波词》等。作为情深意笃的同胞兄弟,梁启勋深得长兄梁启超的信任和关照,是后者在政治文化活动和料理家族事务上的得力助手。从万木草堂时期开始,一直到梁启超去世,二人共同进退,双星闪耀,时人比之苏氏昆仲。

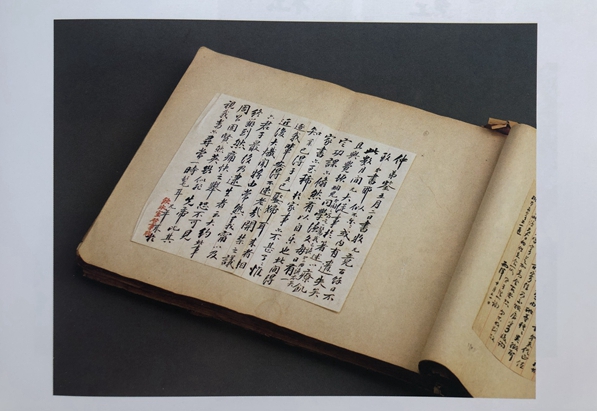

梁启超致梁启勋信

梁启勋在才学和影响上尽管不能和梁启超比肩,仍不愧为学兼中西、识贯古今的学术名家。除了本行是经济学,且编译有多部英日著作外,其学术笔记《曼殊室随笔》(下文省称《随笔》)写作历时二十余年,包括词论、曲论、宗论、史论、杂论五卷,博涉文学、经学、史学、文献学、地理学、历法学、美学、心理学、政治学、经济学多个领域,时有精见。梁氏最为擅长且用力最多的是词学。他自言十七岁以张惠言《词选》启蒙,“渐觉选本之取舍由人,悉凭主观,殊未足以见其真”,于是遍读唐宋名家词,“追及于晚唐五代,下逮金元”;且又好戏文传奇,一目十行,博闻强记,“曲文之能背诵者不下一二百折”(《海波词自序》),具备词曲打通研究的深厚学养。是以梁启勋自民国时代就以词曲专家擅名于世,留下来的著作也多集中在这一领域,其在词史、词艺特别是词体上都有深湛的研究。然而,在眼下的近现代词学史著作中,梁启勋或被遗忘,或仅被视作梁启超的附庸,关于其词学成就的专门研究少之又少。这不能不说是一个遗憾,同时也彰显出本次梁启勋文集整理的重要意义。

以创变为主题的词史观

梁启勋词史观的核心理念是“变”,他援引《易经》“穷则变,变则通,通则久”的格言,来说明文学的发展必须靠不断变化、创新来维持生命力,“欲持久必要善变”(《随笔·曲论》)。梁氏指出,词在中国韵文发展史上处在文体变化创新的链条中,词史自身也正是不断求新求变的过程,堪称划时代的名家无不是力矫流俗,创为新变。

在梁启勋看来,词是中国古代韵文发展史上承上启下的重要一环,是“由新乐府之浪漫复变而为谨严”的结果,“曲则又由词的谨严而变为解放”(《词学铨衡·绪论》,下同)。梁氏所谓“新乐府”,指的是古乐府于“盛唐以后,渐将长短句杂用法扩而充之,名曰新乐府”,其特点是篇章、句法皆无定律,格调可任意为之,也无所谓调名,是近体诗由“过分的谨严,解放而为浪漫”的结果。词相对于“新乐府”而言格律上严格很多,“韵、协、句、逗,条规井然”;曲虽然在音律上比词更复杂,但毕竟可以连多个曲牌而成套,又可以增加衬字扩充容量,又可以平仄互协,故而较词为大大“解放”了。之所以会出现从“新乐府”到词的变化,一方面是因为通行文体发展成熟后不得不变,“豪杰之士亦难于其中自出新意”(王国维《人间词话》),“不变则无以易之”,这是“文体变迁之总因”(《中国韵文概论·赋》)。另一方面则由于风气所会。当隋唐以来“西凉龟兹之乐及吴歌楚调”“已荟萃于一炉,悦耳之新声既起,谁复能安于四五七言呆滞之歌曲哉!”何况“长短句参伍错综自可变化无穷,厌故喜新人之常情,爱复杂而厌简单亦人之常情,喜悦耳之声尤为人之常情”(《中国韵文概论·词》)。词变为曲亦然。梁氏认为词至南宋已陷入沉闷晦涩的困境,“入元乃大起反动,由独奏之北曲,再进而为酬唱之南曲,单调之场面,一变而为繁复……歌词则回复五代北宋之活泼,而排场又复革新……此固循穷则变之原则以递嬗,而新民族冲入之激刺,亦有以致之也。”他还引用陆游关于晚唐五代词“精巧高丽,后世不及”的看法,认为南宋人已不满于南宋词,词体革新之机已在酝酿之中,“纵临安之钟簴不移,而词坛亦将起革命”(《随笔·曲论》)。对于词的形成与演变,梁启勋善于将它放在韵文发展史中加以考察,重视它与前后相关文体的异同和变化轨迹,视求新求变为乐府、词、曲递嬗的内驱力。尽管以今天的眼光看,梁氏的词史观颇有可商榷之处(如词在盛唐时即已流行,词和声诗的关系更紧密等等),但在当时不失为把握住文体内部规律的新警之论。

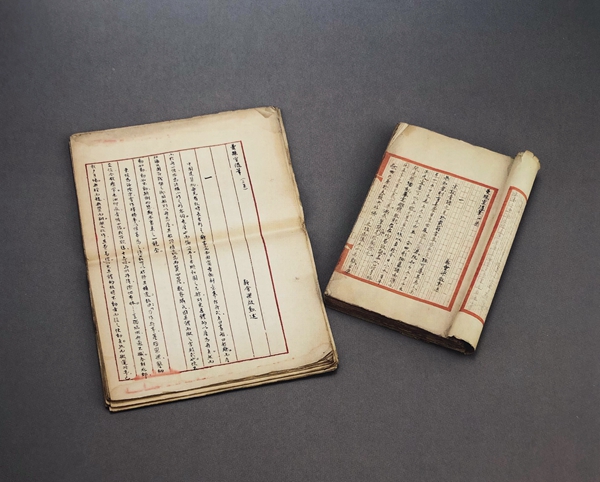

《曼殊室随笔》手稿

如果说词与声诗、乐府、南北曲相比变的主要是“结构”,那么词史内部不同阶段间变的就主要是“修辞”了。梁氏多次表达了唐宋词史是由“五代之自然,进而为北宋之婉约,南宋之雕镂,入元复返于本色”(《随笔·词论》)的观点:

词起于唐,历五代至宋而集其大成,南宋称极盛,然而极盛亦即衰落之起点。南宋诸贤,自觉循轨以进,难迈前人,刻意欲觅新途径,而不能辟新意境。循至末页,徒事堆砌,已成弩末。(《词学·总论》)

词由五代之自然,进而为北宋之婉约,南宋之雕镂,入元复返于本色。本色之与自然,只是一间,而雕镂之与婉约,则相差甚远。婉约只是微曲其意而勿使太直,以妨一览无余;雕镂则不解从意境下功夫,而唯隐约其辞,专从字面上用力,貌为幽深曲折,究其实只是障眼法,揭破仍是一览无余,此其所以异也。(《随笔·词论》)

词至北宋,犹有五代遗风。造意以曲而见深,乃文章技术之一种。北宋词人,虽曲其意境,犹不失其天真,‘天然去雕饰’一语,可作总评。……期间虽有苏辛一派,力返自然,欲以雄豪尅浓艳,然而矫枉过直,难免有剑拔弩张之嫌。故南宋词人目之为别派,仍相率尊耆卿之作风,以渐入于堆垛之穷途,意境日以窘,唯赖人为之雕琢,貌为深沉,则舍堆垛更有何法。是故南宋末流之晦涩,亦势使然也。(同上)

五代词言简意深、天真自然,为词史的顶峰;北宋词在技术上逐渐丰富,“造意以曲而见深”,造婉约之意境,虽不及五代词自然,“犹不失其天真”;南宋词家想要摆脱前人的笼罩,却不能开辟新境界、创造新意境,只能在雕琢字句上做文章,故最终流为晦涩。梁氏在这里表达了鲜明的重五代北宋而轻南宋的词史观。联系到他在著作中屡屡称引王国维《人间词话》,其中不无王国维《人间词话》的影响在内。不过细究起来,王国维并重五代北宋,未作轩轾,且于五代推重李煜、冯延巳,而不喜《花间词》;梁启勋则不然,他特重五代词之天然(如激赏皇甫嵩小令之“灵妙”,如《天仙子》“踟蹰花开照水红,鹧鸪飞绕青山嘴”),北宋词“趋向于过度之婉约,邻于象征”,反不及五代“轻清自然”(《随笔·曲论》)。总而言之,梁启勋认为唐宋词史就是由五代之自然,一降而为北宋之婉约,再降而为南宋之雕琢,最终将在元词(曲)中复归本色,螺旋上升的历史。唐宋词家力图求新求变、突过前人,但大多只在技术(修辞)上用力,无法改变文体衰落的大势,只有等到词变为曲,由体制上的“解放”带来表达上的“自由”了。每一种文体都有一个由繁荣期的朴茂真浑到衰落期的靡弱纤仄的过程,这是梁启勋《中国韵文概论》所秉持的基本观点之一。如唐代近体诗的演化与六朝时期古体诗的演化轨迹近似,“温飞卿之靡弱,李长吉之纤仄,与陈隋之江总、庾信正复相同。作品非不佳,唯厚重之气则已消磨殆尽矣。”

尽管在梁启勋看来两宋词总的发展趋势是渐趋柔靡、品格日下,但三百年间并非没有超脱时流、飘然独立的大词人。他引用宋代汪莘《方壶诗馀自序》的宋词三变说,拈出苏轼、朱敦儒、辛弃疾三人称:“汪叔耕曰‘词至东坡而一变,其豪妙之气,隐隐然流出言外,天然绝世,不假振作。二变而为朱希真,多尘外之想,虽杂以微尘,而其清气自不可没。三变而为辛稼轩,乃自写其胸中事,尤好称渊明。此词之三变也云。’独推三家,可谓巨眼。词学以此种为别派,谓非正宗也。然而派别自为一问题,佳否又自为一问题,正宗之劣品,恐更难堪耳。”(《词学下编·融合情景》)从整个宋词的风格倾向和后人的总体评价来看,三家词无疑是别派、变调;也正因为如此,三家词才迥出时流之上,各树新帜,成为划时代的大词人。试读梁氏对三家词的评价:

东坡之词乃变旖旎为雄奇,鄙调情而重意境,化曲子而为文章,提高词之地位,使在文学上占一较重之位置,东坡之力也。王国维先生谓李后主变伶工之词而为士大夫之词,吾将以此语移赠东坡。东坡实词学转变之枢纽人物也。(《中国韵文概论》)

《樵歌》(朱敦儒词集名)风格,向‘大众语’方面发展,一洗过分含蓄、晦涩、无聊的气味,独辟蹊径,允可称为豪杰之士。(《词学铨衡·词在文学上之地位》)

刘后村说:“稼轩之词,大声镗鞳,小声铿鍧,横绝六合,扫空万古,其浓丽绵密处,亦不在小晏秦郎之下。”周止庵说:“稼轩敛雄心,抗高调,变温婉,成悲凉,南宋诸贤,无不传其衣钵。”这些评语,可谓推崇备至;我们也可以因此而对于稼轩词的品质得到一个概念了。(同上)

苏、朱、辛三人在词史上并不属于同一个流派,贡献和地位也各不相同,但有一个重要的相同点那就是都能冲破婉约词风的笼罩,开拓出新的境界和发展方向。三家的“变”,虽未改变宋词的整体进程,却极大地提高了词的品格,开后人无数法门。所以三家看似是别派、变调,实则为“词流光宠”(《词学下编·概论》)。梁氏于宋词独推苏朱辛三家,一方面固然是源于他崇尚新变的词史观,另一方面也有同时代学者的直接影响在内。梁启超曾在《方壶诗馀》上做眉批曰“独推三家,可谓巨眼”(《词学权衡·词在文学上之地位》),还在信中自称作词“皆学《樵歌》,以此词可辟新国土也”(梁启超《与仲弟书》);王国维《人间词话》重北宋轻南宋,推重冯延巳、李煜、苏轼等人,于南宋仅认可辛弃疾一家;新文化运动领袖胡适在所编《词选》中大力揄扬辛弃疾和朱敦儒词,二人以入选46首和30首分列第一、二位。梁启勋继承了以上几位著名学者的看法,又从词史新变的角度加以阐扬,几位“北方”的词学名家显示了与南方沪宁地区彊村派词家重南宋、尊梦窗完全不同的思路。

应当指出,对创变的重视和鼓励贯穿在梁启勋的词学著述中,是他词学研究的指导思想之一,词史观是其大端而已。如创作上梁氏反对过度模仿名家名作,甚至反对步韵,认为这近乎剽窃,因为“调名既同,而韵脚亦同,故痕迹愈显”(《随笔·词论》),更要引为大戒;在意境营构上,要力求翻新出奇,“若意境虽非不佳,但仿佛曾在某人集中见过,则无味矣”(《随笔·词论》)。

以意境为核心、情景为两端的词艺观

梁启勋的词艺观和批评观是围绕着意境这一范畴展开的。他认为文艺的本质“首要是在意境和表情技术”,至于辞藻、情趣、神韵、气味等是次要的(《词学铨衡·余韵》),而且“婉约之作品,首重意境”(《随笔·曲论》),所以意境是词艺的重中之重。南宋词之所以逐渐衰落,也是因为词家无法开拓新的意境或者说境界。对于意境的内涵,梁氏称“所谓弦外之音,所谓纳深意于短幅,即意境是已”(同前),强调的是言有尽而意无穷,惜未作具体分析;综合其相关论述可知:意境是通过情、景两端相互作用而呈现的,其中情感居于主导地位,同时需要一定的艺术技巧;而要了解词作中的情感,必须做到知人论世,摒弃主观的臆断而展开客观的考索。

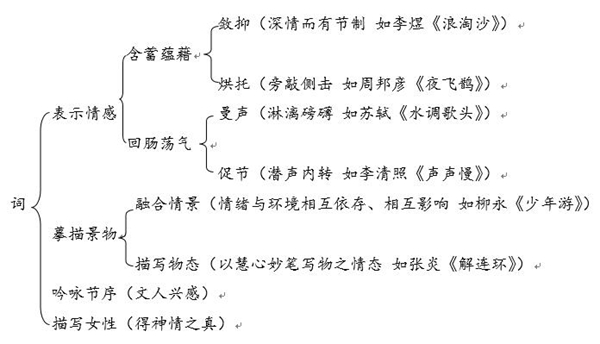

如果说词艺以意境为中心,意境包括情景两端,那么情与景在词中是怎样呈现的呢?对于这一问题,梁启勋在《词学下编·概论》做了如下分类研究:

不难发现,梁启勋的分类方法,继承了梁启超的名文《中国韵文里头所表现的情感》中对情感表达的分类探讨,又加入了自己的创造。梁启超文分为“奔迸的表情法”、“回荡的表情法”、“蕴藉的表情法”、“象征派的表情法”、“浪漫派的表情法”和“写实派的表情法”等,梁启勋则主要继承了二、三两种,因为其他在词中并不普遍或者并不典型。其创造性主要体现在补充了“摹描景物”这一类,是对词体功能认识的拓展,实际也是对意境的表现不能离开景物描写的强调。这其中不难发现王国维《人间词话》境界说的影子。当然,客观而言以上分类系统性并不是很强,情感的呈现状态和表现手法也混杂在一起,其价值在于为情感在词中的表达解开传统诗教温柔敦厚的束缚,而赋予其审美价值。

梁启勋不但对词体意境的表现进行了分类,还具体指出了意境特别是新意境的营造有哪些技巧,这一点为梁启超、王国维所无。他首先强调“作品须有意境,尤须有新意境”,但是下笔便作未经人道语实在不易,所以唯有翻新出奇。其具体方法有:一曰取景时变换观察角度。如周邦彦“午阴嘉树清圆”,清圆二字,能将赤日当头之夏景表现,且深得“午”字之神髓。二曰动词活用。如柳永“梦觉透窗风一线”,透字与一线等字,能把户牖严闭之寒夜景象刻画出来。三曰观察时移主观为客观,实即拟人法。如稼轩“红莲相倚浑如醉,白鸟无言定自愁”、白石“树若有情时,不会得青青如此”。四曰以消极为积极。愈消极,愈积极,此之谓加倍写法,意境亦可翻新。如“寻常相见了,犹道不如初”、“不见又思量,见了还依旧”。五曰画龙点睛。即通篇描写景物、渲染意境,只一句点出情致。如晁元礼《绿头鸭》,通篇写月,至“共凝恋”一韵而中秋对月之情绪乃尽量涌现。六曰取巧法,“曰闹中取静,曰忙里偷闲,曰苦中作乐”。如梦窗“隔江人在雨声中”,闹中取静;李后主“炉香闲袅凤凰儿。空持罗带,回首恨依依”,忙里偷闲;张炎“恨西风不庇寒蝉,便扫尽一林残叶。谢他杨柳多情,还有绿荫时节”,苦中寻乐也。七曰调和法,即“援用几种不调和之事故,强扭合以行文”。如杜甫“可怜王孙泣路隅”,洪升《长生殿·弹词》“只得把霓裳御谱沿门卖”。所谓“强扭不相调和之事故,以不伦不类为当行,使读者之心目猛觉异样,叹为得未曾有,而意境自新。”(《随笔·词论》)以上举例可谓深得作词三味,是传统词艺品评法与现代词体美学理论框架的成功结合。

就作词者而言,营构意境固然有以上诸多技巧;对读词者而言,对意境的把握除了艺术感悟外,还须知人论世。因为意境由情与景相互作用,其中情感占主导地位,而要了解词中所表达的情感,就需要了解词作本事、作者本人和所处时代环境。这是梁启勋隐含在对词中意境的申说中的重要词学批评观念。一者梁氏在举例说明词中种种或曼声或促节的情感时,每每首先点明作者身份与词作本事。如举李后主《浪淘沙》《虞美人》词说明“敛抑蕴藉”之情时,点出三词作于国破后囚居汴梁之时;举欧阳修《蝶恋花》词四首,认为其皆为韩琦、范仲淹而作,并排列韩、范、欧等人迁黜年表以佐证。这种类似于本事词一类传统词话的写法体现出作者对于知人论世的看重。二者《词学铨衡》第七章《余韵》论意境专门设有“辨惑”一节,指出词家效仿唐五代词,以无题为当行,不但可能令读者不明其意,还会埋没作者的苦心。不但如此,“有时因为不知道作者的本事”,“不知道作品的历史关系”,还令读者“在了解上发生模糊影响”。所以梁氏反对王国维“词有题而词亡”的看法,并且认为“有题还不够,更要知道本事,才可以得到他的回荡精神”。可见了解词作本事的目的就在于领会作者的精神和感情。这个范围比常州派词学的“寄托”要大得多。三者梁氏认为环境对人的情绪影响甚大。“同是一太阳,朝暾则令人发皇,夕照易令人沉闷”;“同是一片明月,心境怡悦者见其可爱,若离人思妇则见其凄凉矣”(《随笔·杂论》)。所以他曾将东坡词分作徐州、杭州、黄州、惠州四部分,又将稼轩词分作上饶、铅山及宦游三部分,“用察其情感之变化”(《随笔·词论》),后来编纂《稼轩词疏证》,致力于词作编年,也是因为不如此不足以见人之思想变化“迁移之痕”(《稼轩词疏证序例》)。很明显,在梁启勋的思想体系中,要把握词中回荡的情感,进而体味词之意境,必须细致了解作者本人和词作本事。而要做到这一切,非进行严谨、科学的文献研究不可。

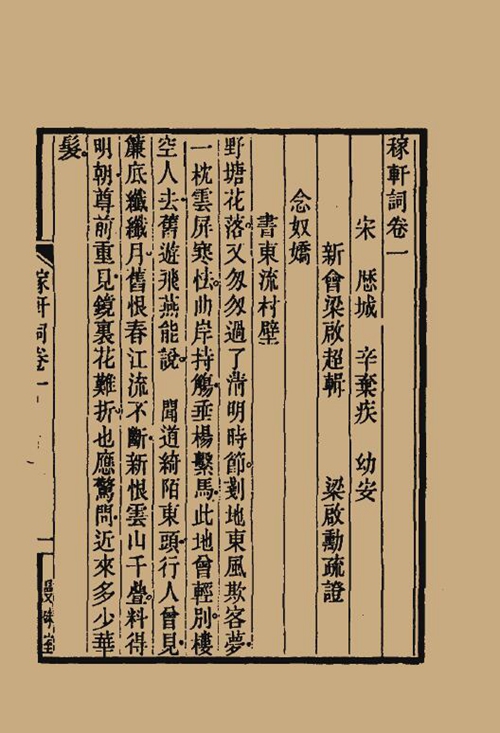

《稼轩词疏证》底本

《稼轩词疏证》一书就是在这一思想指导下,运用现代文献学方法研究稼轩词的结晶。梁氏兄弟对于辛弃疾的英雄事迹和《稼轩词》的英雄气概都极为推崇,称得上一种“稼轩情节”。为了“提出整个之辛弃疾,以公诸世”,先是梁启超编纂《辛稼轩先生年谱》,惜未竟而卒,随后梁启勋编《稼轩词疏证》,“继伯兄未竟之业”(《稼轩词疏证序例》),还在卷首撰写《稼轩先生之特殊性格》一文,“列举客观之事实”,“表现先生之全人格”(同前)。他以信州本为底本,参以吴讷《百名家词》本等版本,共辑得辛词623首,在当时已允称赅备。全书分为六卷,以年为序,卷一、二为淳熙丁未以前词,卷三为戊己庚辛四年词,卷四、五为壬子至辛酉之十年间词,卷六则为壬戌以后四卷本所未收之词,每卷先标出年岁及所在地,每首之下先录梁启超校勘与考证语,次录梁启勋案语。虽然梁启勋自谦不敢称编年,但其结构体例已开创了词集编年笺释之法。是书在辛弃疾生平考辨上也有很多创获,如《沁园春·带湖新居将成》,据洪景卢《稼轩记》和辛敬甫《稼轩年谱》,证新居落成于淳熙十二年,移帅隆兴府也在十二年。林志钧认为是书“大之足以补史传、方志所不备,次之则稼轩生平志业、遭际出处踪迹,俱略可悉”(林志钧《稼轩词疏证序》)。要之,《稼轩词疏证》是梁氏昆仲辛弃疾研究的结晶,是现代词学文献学的重要收获,也是梁启勋以意境和情感为核心的词艺观和批评观的集成式成果。

独树一帜的词体观

与词史、词艺研究深受梁启超、王国维等人影响不同,梁启勋的词体研究主要靠的是个人的辛勤探索,最终也取得了以余力治词的梁、王等大家所不及的成就,奠定了他近现代词学名家的地位。陈声聪作论词绝句,称他“讨源斠律辛勤甚,一事栾城过老坡”(陈声聪《兼与阁杂著》),洵非过誉。

在梁启勋看来,词和诗之间最大的不同就是词的长短句体制,而这种体制缘于词中衬音的存在。其《词学铨衡·词曲韵律之由来》称:“词之特殊面貌,在于变易句法整齐的四、五、七言诗而为错落的长短句……整齐的诗句在歌唱的时候,有些地方要加入衬音才能圆转;久而久之,把衬音填成实字,因此而句法便化整齐而为错落。”他还认为历来关于“隋唐以来声诗间为长短句”(张炎语)的种种说法,如泛声说、散声说、和声说,其实关注对象也都是衬音。单就词体起源而论,梁启勋的衬音说大概并不比泛声、散声诸说高明多少,更不要说他也忽略了唐人早就有“依曲拍为句”(如刘禹锡《忆江南》)而直接填词的情况;这里更值得注意的,是他用衬音来解释词家之律与歌者之律和词曲体制衍变等问题。衬音是联接词乐音律和文辞格律的关键环节,它是词家为了“倚声”而加入的,深深影响了词体形成和声律表现。其《词学·衬音》篇认为:

曲有衬字而词则无,此曲之所以为进化也。然而歌曲,或曼声,或促节,抑扬徐疾,变化由人。若但照曲文直读,必难成腔。可见词虽无衬字,然既可歌,则衬音自不能免。

又《随笔·词论》:

词之伸缩力原甚强,加衬字也可,七字句添一字而成两四字句,亦无不可。只要无碍于按拍,即歌者亦未尝不可以变更原文,是在知音。明乎此,则词曲递嬗之消息及其原理,亦可以知其概矣。

可见歌者在唱词时会根据需要加入衬音,只要无碍于按拍,按谱行腔是不必与词句节奏相吻合的。《琵琶记·念奴娇序》“归来飞琼”一句四平声连用,王骥德认为必须“用截板间之,否则几不可歌”,这就是要加入衬音;顺着这个思路,宋词中如周邦彦《浣溪沙慢》“水竹旧院落”连用五仄声,史达祖《寿楼春》“裁春衫寻芳”连用五平声,也一定有衬音才能合拍。周、史这样号称通晓音律的词家都如此填词,只能说明词在演唱时自有一套“歌者之律”,而与“词家之律”在离合之间。这个问题实际上是嘉道以来词坛孜孜研究四声、五音以求复原词乐而最终失败的重要关节之一。到民国时代,已有不少学者认识到了这一点,如汪东曾提出“歌者之律”与“作者之律”的分别:“辨其宫商、曲度、抗坠、徐疾而定之,曰孰为某宫,孰为某调,是为歌者之律。讽其字句、声势、阴阳、清浊而定之,曰孰者宜仄,孰者宜平,是为作者之律。”(汪东《词学通论》)将那些“或曼声,或促节,抑扬徐疾”的衬音填实,词就衍变成了曲,填实的部分即是衬字,那么曲在容量、规模、表现力、与音乐的配合度上都比词更自由更进化也是自然而然的了。

既然歌者可以变更原文节奏,那么词体文本格律该如何自处呢?后世填词者在词与乐已分离的情况下又该如何把握词体格律呢?对此,梁启勋有一个总的观点,即“严韵脚活句读”,也就是说韵叶须严而句读则有灵活处理的空间。梁氏对这一问题的认识有一个由浅入深的过程。最初在《词学·断句》篇中,他关注的对象是“逗”,认为“逗与按拍有极重大之关系,最宜注意,不容轻略,实词之关键”。据随后的例证来看,梁氏所谈的“逗”其实是句子节奏,如七言句有三四、四三、二五多种节奏,时有一定之规(如《踏莎行》第四句,名作十有八九作二五结构)随着对词体的体悟逐渐加深,梁启勋在《随笔·词论》中提出“严韵脚活句读”的观点,即一韵之内不妨有灵活伸缩或改变节奏的余地。既然号称声律严整的梦窗词,同调之词相同韵位的断句都可以大不相同,那么就不能以句读有异来判定东坡词疏于格律,词谱也不能据韵句内部断句存在简单变化就轻易列为该词调的“又一体”,万树《词律》就犯了这个错误。不过初学者不应以此为口实而不守绳墨,待到“深得此中三味而达到游行自在之境界” (《随笔·词论》)后,才能随心所欲不逾矩。梁氏在这里谈的其实是一韵之内复句内部的组合情况,和《词学》中所论句读其实是两个问题。到了晚年撰写的《词学权衡》中,梁氏将两者综合起来,提出“词在同一调名同一韵脚当中,断句可以活动……但句中的逗号,最为谨严,一点也不能随便”(《词学权衡·词之变化》),可视为梁氏关于词体句律基本规则的最终定论。今天看来,研究词律,当于整齐中不回避纷乱,于纷乱中归纳出整齐,是变与不变的辨证。梁启勋的看法称得上千剑千曲后的圆熟之论。

研究词体体制的一个重要目标,是发掘其在文学审美上的价值。现代词学的奠基者之一龙榆生早有定评:“词虽脱离音乐,而要不能不承认其为最富于音乐性之文学”(龙榆生《研究词学之商榷》),所以词调声情的研究最不宜忽略。在这一点上,梁启勋是龙氏少有的“同道者”之一。20世纪三四十年代,龙榆生开创词体声调学,从字、句、韵的组织形式上研究词体声情,取得重要突破,是为从格律探讨声情;梁启勋则另辟途径,在音谱基本已不传的情况下,秉持由曲通词的思想,利用曲学文献,从宫调切入探讨词调声情。他从五代两宋词人专集——主要是温庭筠、张先、柳永、周邦彦、张孝祥、姜夔、吴文英七家——中摘出注明宫调的作品,按宫分类;又将《中原音韵》所标举的各宫调情趣韵味的四字考语,分别附注。通过细细咀嚼所举诸名家例词的音节情韵,“从多方面反复寻绎,用归纳法综覆之,觉其神韵与宫调宛然相合”(《随笔·词论》);即便是蝶恋花这样可以隶属于商调、小石调、歇指调等多个宫调的词调,词家填制起来也的确“遵照”了各宫调声情上的差别,散发出完全不一样的神韵。可见,《中原音韵》为十七宫调的声情所标举的一系列四字评语确有不容忽视的参考价值,并不是穿凿武断的评价,而是我们体察隶属于这些宫调的词调之声情的重要参考标准。梁启勋的研究尽管还只是对前人成说的主观验证,仍不失为词与乐已分离、歌词之法已难知的严峻现实下的有益工作。

梁氏还谈到词体长短句体制对修辞乃至审美的重要影响。句度的多样性导致了句法的多样性,进而为修辞手段的运用提供了更丰富的可能性。以叠字为例。当可以二字、四字或六字单独成句时,叠字运用起来就比较容易。在这一点上词显然比近体诗更有优势。近体律诗五十六字只限写八句就显得“无伸缩之余地,呆滞而不灵变,缺乏活泼”(《随笔·词论》)。抛开作家自身创造力不论,倘若声声慢起调不是四四六结构,自然也就不会有李清照词“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”精彩的十四连叠。形式的进化究竟怎样得影响了内容的表达并带动了文学的进步,至今仍是词学领域内鲜见系统研究的论题,梁氏的看法无疑是具有前瞻性和启发性的。

我们总结梁启勋词学研究成果的同时,还应看到他对古代词学研究传统的继承和发扬。这对于当前词学尤其是词体研究意义更加重要。首先梁启勋双修词曲,传承了以曲学通词学这一词曲研究中的优良学术传统。近现代词学史上,从陈澧指出“词失求诸曲”(陈澧《唐宋歌词新谱序》),刘熙载提倡“词曲合一”(《艺概·曲概》),到吴梅实践词曲双修,任二北专门撰写《词曲合并研究概论》,以曲通词的思想逐渐完善为重要的词学研究方法。从以上我们对于梁氏词史、词体研究的总结不难看出,他擅长以曲为参照物来研究词,取得了突出成绩。其次,梁氏在词体研究中广泛运用了音韵学和乐律学知识,这是他深厚学养的体现,也是对词体特性的深刻把握,更是学术勇气的表现。“音韵之学,实为格律之原。”(杜文澜《憩园词话》卷六)清代以来词韵之学复兴的背后,是清代小学的繁荣。同样道理,清人孜孜以追步大晟、恢复词乐相提倡,实得益于经学昌明所带动的乐学兴起。然而到今天,随着学科体系的日益精严,音韵学早以成为专门之学,乐律学甚至号称“绝学”,两者已基本不再是词学研究者的基本素养,这或许是新时期以来词体研究迟迟未能取得突破、展现时代特色的重要原因之一。我们总结梁启勋词学研究成果的同时,也应看到他对近现代以来优秀词学研究传统的传承。此次《梁启勋文集》的出版,势必将成为重估梁氏词学价值和地位的良机。