如何定稿?——1981 年版《鲁迅全集》定稿的流程与原则初探

1981年版《鲁迅全集》中《集外集拾遗补编》《古籍序跋集》的责任编辑徐斯年曾撰文回忆从“红皮本”到发排的整个流程:

首先,对“征求意见本”(即社内印行的、作为原注释组定稿的“红皮本”——原注释组的未定稿本则是各组自行印行的“白皮本”)进行加工,包括统一格式体例,核对每一条注文的原始资料,决定注文取舍,进行文字加工,补写应注而未加注的条目。《集外集拾遗补编》和《古籍序跋集》是新编的,还要最终决定入编篇目和编辑体例。《补编》此类问题的决策,就是林默涵同志亲自前来听取汇报并且最终“拍板”的。

责编的加工结果形成打印稿后进入第二步,即由定稿组对打印稿进行逐条、逐字、逐标点的讨论。这种讨论不仅十分认真,而且非常热闹,往往争得面红耳赤;涉及资料问题,责编或原注释组代表若拿不出第一手的确证,是很难“过关”的。第三步,责编根据定稿组讨论结果,修改、剪贴打印稿(包括查补资料,重写部分注文),形成定稿,送林默涵(前面几卷是送胡乔木)审阅。他的审读细致到了连标点问题都不放过的地步,批示也很具体。第四步,责编根据他的意见再做修订,由编辑部主任王仰晨(大家都亲切地叫他“王仰”)签字发排。付型之前,王仰还要对每一卷的终校样逐字逐句做印前审读(后来似乎李文兵也分担过此项工作)。

文中提及的定稿组最早成立于1978年秋、冬间,包括“领导小组成员、各该单行本原注释单位的骨干力量及编辑室指定的责任编辑”。起初只有一个,主要成员为林默涵、王仰晨、李文兵、林辰、秦牧、陈涌、周振甫等。至1979年底,为加快速度,以便顺利完成1981年出齐《鲁迅全集》的任务,定稿组扩张为五个。然而他们如何开展工作,即如何定稿?定稿的原则是什么?从定稿中能窥见何种变化?这些问题单靠徐斯年的回忆无法解决,需要结合具体的案例进行细致深入的分析。

一、篇目的甄别

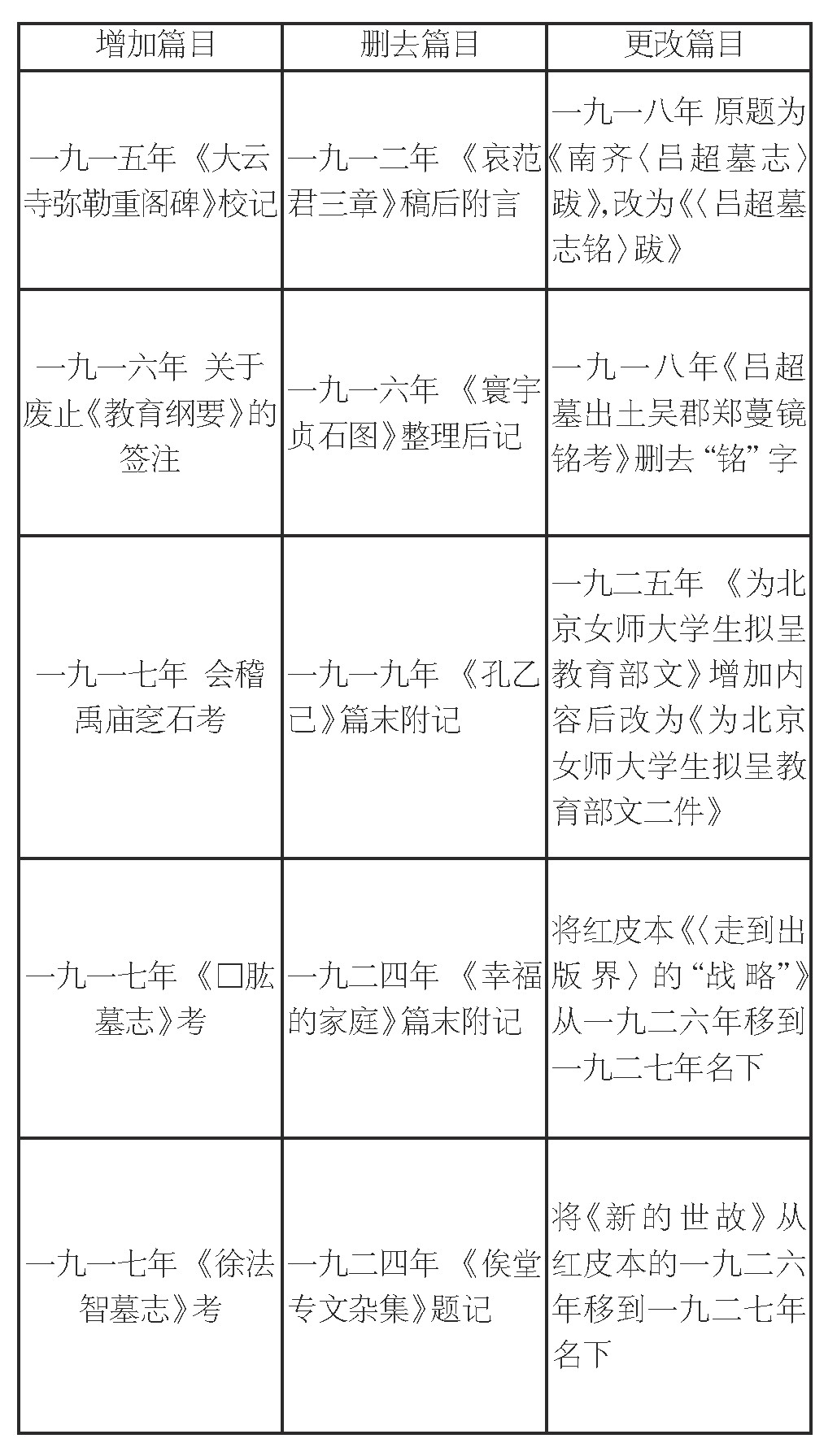

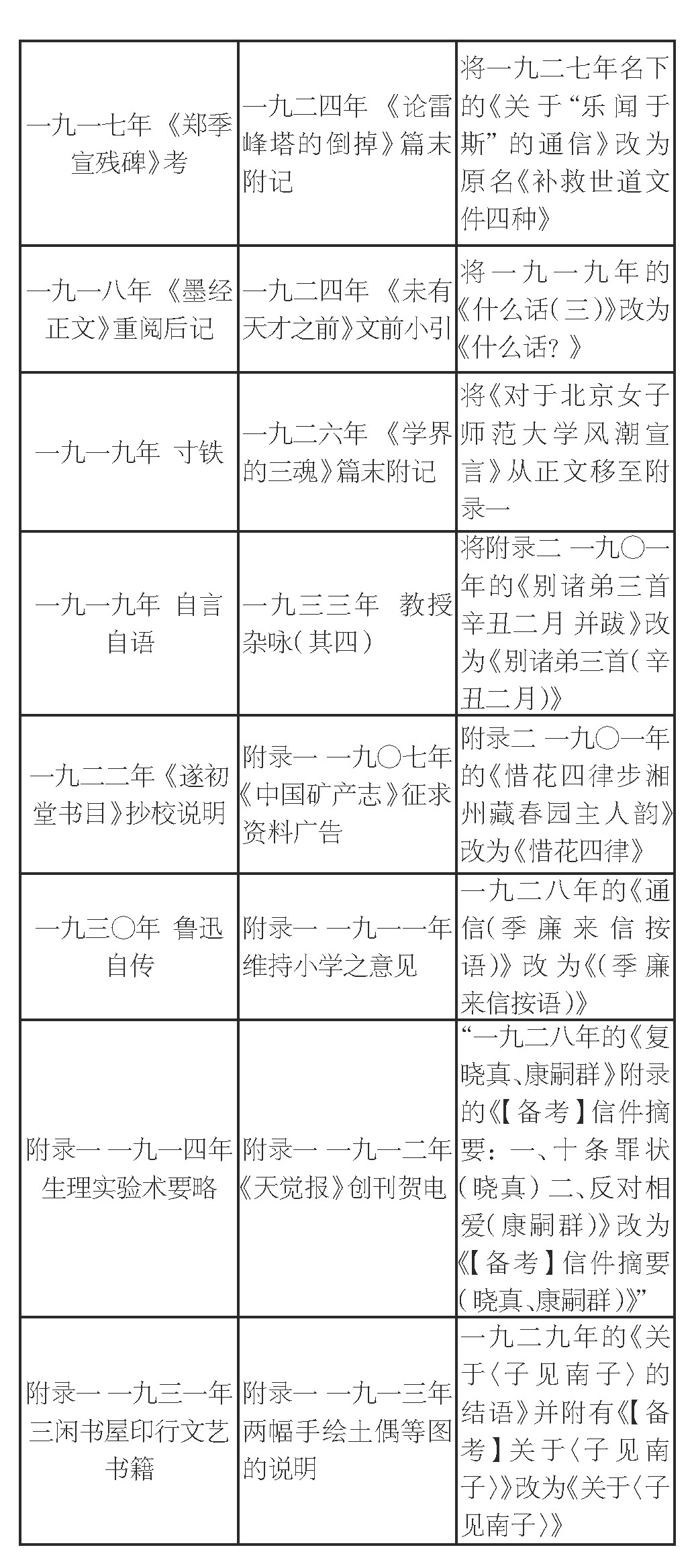

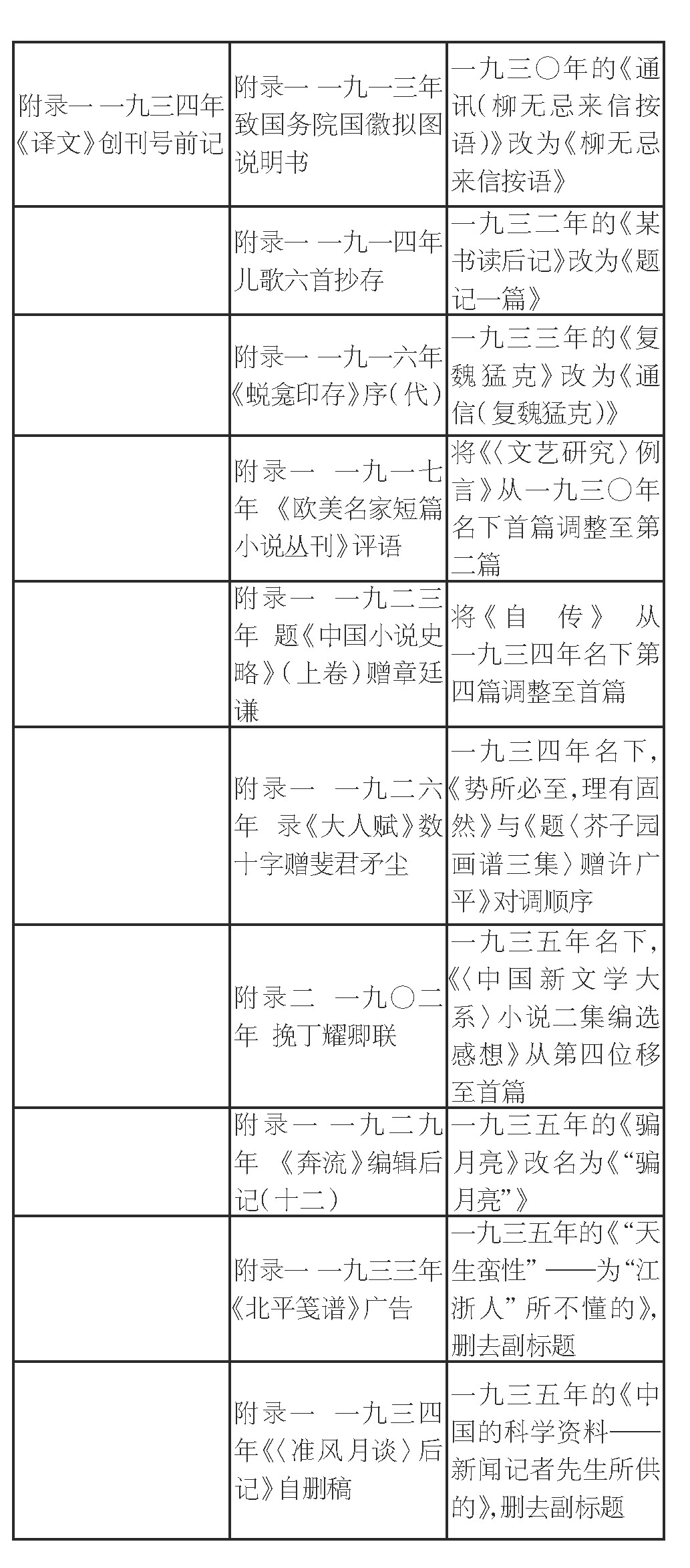

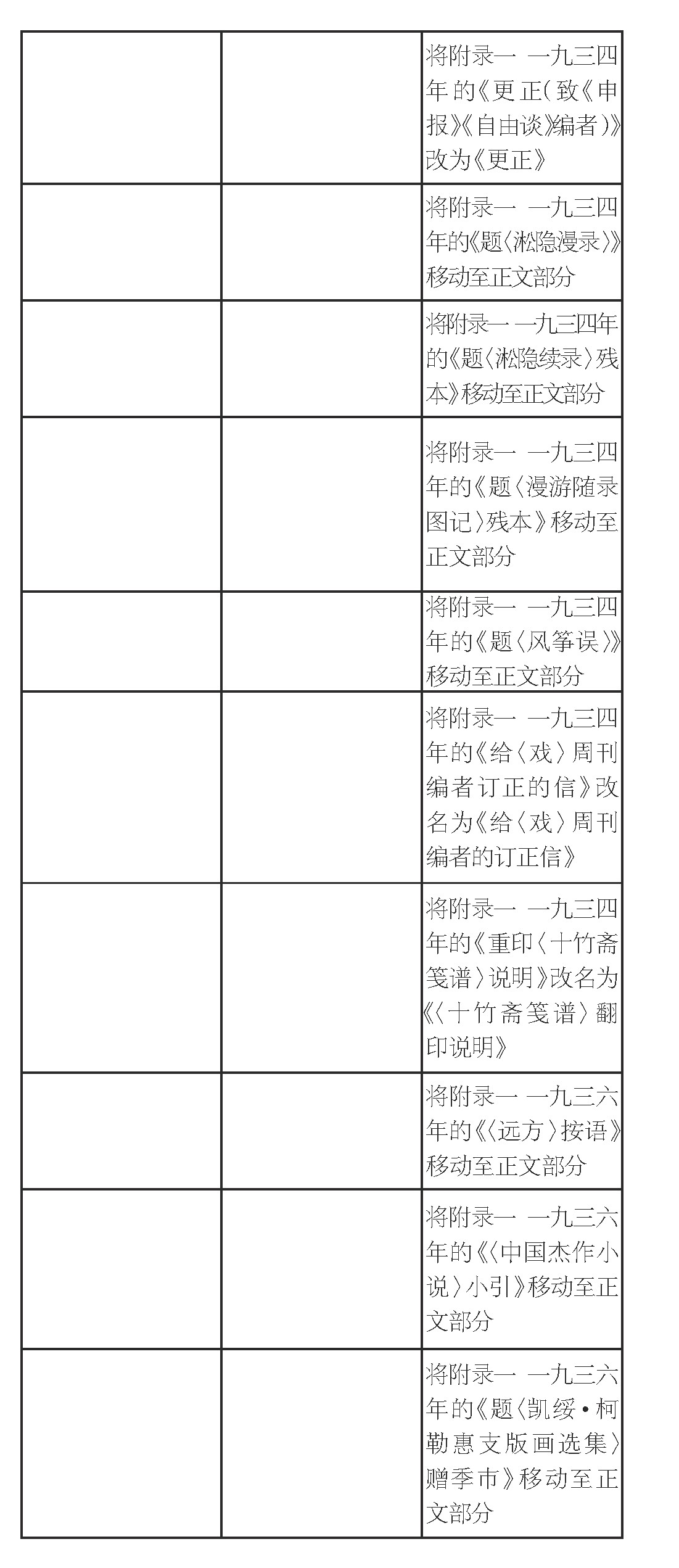

定稿首先面临的仍是篇目的甄别。我们以《集外集拾遗补编》为例,通过对校两本“红皮本”和1981年版第八卷目录来还原这一过程。

《集外集拾遗补编》篇目的变动分为三种情况——增、删、改,数量依次递增:增加篇目14篇,删除篇目23篇,更改篇目42篇。更改篇目又可细分为更改标题、调整顺序、调整篇目位置。更改标题25篇,如《南齐〈吕超墓志〉跋》改为《〈吕超墓志铭〉跋》,这是编注者代拟标题的情况。另一种则是恢复原有的标题。如将一九二七年的《关于“乐闻于斯”的通信》改为原名《补救世道文件四种》。调整顺序6篇,根据发表时间重新排列篇目顺序,如将《〈走到出版界〉的“战略”》《新的世故》从一九二六年移到一九二七年名下。

调整篇目位置14篇(其中3篇同时改名),指将文章在正文与附录一之间对调,数量虽少,却颇具讨论空间。其中从正文转为附录一的4篇,从附录一转为正文的10篇。结合篇名与文章内容,大致可以判断对调的原因。由正文转为附录一的多是应用文体,包括宣言、编目、广告、启事等。附录转为正文则更强调文学性,需要“相对成文”。10篇中有7篇都是题记,尽管短小,却很隽永,自成一体。如《题〈陶元庆的出品〉》睹物思人,寄托哀思怀念,感情真挚强烈。《题〈淞隐漫录〉》等四篇介绍古籍版本源流、考订异同,已形同书话。其他三篇,《闻小林同志之死》近似于悼念词和声明的复合体。《〈远方〉按语》《〈中国杰作小说〉小引》两篇则实际是序跋。

被删除的23篇文章中有4篇收入其他集中:《〈寰宇贞石图〉整理后记》《〈俟堂专文杂集〉题记》收入1981年版第九卷之《古籍序跋集》,《教授杂咏(其四)》收入第七卷之《集外集拾遗》,《〈奔流〉编校后记(十二)》收入第七卷之《集外集》。剩下19篇被删主要受制于两大原则:

一是“认真鉴别是否确实出于鲁迅手笔”,即要确定鲁迅的著作权,因为“当时规定合拟稿是不入全集的”。如《维持小学之意见》《〈蜕龛印存〉序》《〈欧美名家短篇小说丛刊〉评语》《〈北平笺谱〉广告》《致国务院国徽拟图说明书》《〈中国矿产志〉征求资料广告》被删去都是因为鲁迅独立著作权存在争议。前三篇文章涉及周作人。《维持小学之意见》与《〈蜕龛印存〉序》都系周作人起草,鲁迅改定。《〈欧美名家短篇小说丛刊〉评语》较为复杂,周作人1949年3月20日《鲁迅与周瘦鹃》一文中称是鲁迅“拟定了那一则审查意见书”,但到1957年3月出版的《鲁迅的青年时代》一书中,周作人又称是鲁迅“与我会拟了一条称赞的评语,用部的名义发表了出去”。此后,“会拟”说在学界和社会上进一步发酵,演变成为“合拟”说,后者“流传甚广,以致当1981年版本卷编注时,没有来得及进一步考证而将《评语》搁置未收”。《〈北平笺谱〉广告》由郑振铎拟订初稿,鲁迅改定,与《维持小学之意见》《〈蜕龛印存〉序》情况相同,此后也都未再收入人文社《鲁迅全集》。《致国务院国徽拟图说明书》则因为1981年版尚未看到钱稻孙的回忆材料而误以为是鲁迅、许寿裳、钱稻孙合拟稿。《〈中国矿产志〉征求资料广告》被误删也是因为当时没有充足证据证明出自鲁迅手笔。

二是所收佚文应该“相对成文”“表达一定思想内涵”。这一标准当时执行严格,被删23篇文章中有13篇都属此类。删除的大部分篇目问题不大,例如《〈哀范君三章〉稿后附言》《〈孔乙己〉篇末附记》《〈幸福的家庭〉篇末附记》等附记类文字,后来都放在篇目注释中。但也有少数几篇存在异议,如《两幅手绘土偶等图的说明》《挽丁耀卿联》,2005年版又重新收入。

1981年版篇目甄别从紧,宁缺毋滥,这虽然首先是人文社的官方政策,但也与定稿组“主心骨”——林辰的个人倾向有关。林老德高望重,专业功底深厚,又是定稿组中唯一参加过两版《鲁迅全集》的编辑,林默涵、李文兵、陈早春都很尊敬他,因此他的意见左右着篇目的取舍去留。林辰“评论人物最重品格,对周作人就是这样。谈到某位国学专家和某位唐宋词专家,林老也总是叹一口气说:学问真好,可惜气节有所缺欠!”1982年12月28日,林辰在北师大发表演讲《关于周作人问题》,肯定了周作人早年对于新文学的贡献,但贬斥其抗战时期的投敌行径,认为“他的抗战时的身份是清楚的。过去不出他的东西是应该的”。这一态度影响到他对于篇目的判断。徐斯年就指出:“《〈欧美名家短篇小说丛刊〉评语》《〈蜕龛印存〉序》和《维持小学之意见》,就是林老坚持剔除的,因为起草者是周作人。”

二、一般注释的定稿

篇目甄别之后,定稿进入主体部分,也就是注释的定稿。借助于一份新近浮出水面的《两地书》注释打印稿,我们可以了解到注释定稿的更多细节。与篇目甄别相似,按照其修改类型,注释的定稿可分为删、增、改、按四种情况。

打印稿是在“红皮本”的基础上修订而成,仍然保留了大部分“红皮本”的注释,因此定稿首先面临的是删汰冗余。这种删除又可分为以下两种类型:

一是删除常识性注释。如打印稿上《两地书》信四五删去注释2:

学监旧时学校中负责监察学生学习纪律的人员。

二是删除不必要的注释。例如打印稿信三六注释2:

三层楼上指当时厦门大学生物学院大楼的最高一层。鲁迅于一九二六年九月四日至二十五日在这里居住。这座楼房建于海边的小山岗上,背海面山,楼前地面比楼后地面高出一层,前后看去楼层不一,因而鲁迅在下文四八信中又称“我住在四层楼上”。

“三层楼上”这种读者一望便知的信息,不需要大费周章地解释,故定稿删去。

删除体现出从“红皮本”到定稿注释原则的演变。“红皮本”由于启动于“文革”时期,从注释者队伍到读者对象都最大限度地实践了“普及”的原则。注释者采取“文革”期间风行的“三结合”组织方式,在成分上实行“工农兵”三结合。这从《两地书》“红皮本”的编印说明也可看出,其署名是“本书注释者:三七五一四部队理论组、厦门大学中文系”。读者对象上,“红皮本”的普及范围最为广泛,注释的通俗性最高。例如,“红皮本”是至今以来《鲁迅全集》中唯一注音注义的版本。《两地书》“红皮本”信三一注释5:“无噍(jiào音叫)类语出《汉书•高帝纪(上)》:‘襄城无噍类’。意思是没有活着的人了。噍,嚼。”这类注音注义的注文到打印稿已经消失,上引《两地书》信三一同条注释,打印稿作:“语出《汉书•高帝纪(上)》:‘项羽尝攻襄城,襄城无噍类,所过无不残灭。’颜师古引如淳注云:‘无复有活而噍食者也,青州俗呼无孑遗为无噍类。’”定稿进一步精简注释,删汰冗余,显示出注释难度的提升与普及程度的收缩。以普及程度而言,“红皮本”至定稿是一个不断递减的过程,“红皮本”最高,定稿最低。

较之删汰冗余的大刀阔斧,定稿中注释的增加则谨小慎微。这从数量上可见一斑:打印稿共删除各类注释61条,增加注释却只有15条。有意思的是,15条中有3条是恢复自“红皮本”。如打印稿第43页旁注:“增加六十三信征求意见本注(1)(照抄)”,定稿在六三信件中果然增加了注释1:

广大从新开始一九二六年十月,广东国民政府公布训令:“中山大学为中央最高学府,……责成委员会努力前途,彻底改革。一切规章制度重新厘定,先行停课,切实建设,以下学期为新规之始业。全体学生一律复试,分别去取。所有教职亦一律停职另任。”新成立的中山大学据此进行整顿。(一九二六年十一月《国立中山大学校报》第一期)

对校“红皮本”,定稿只删除了原注释中最后一句“信中说的就是这一情况”,并增加了文字出处,基本是“照抄”。这种对于“红皮本”注释的重新启用,可见定稿组并未因它是“文革”期间成果就一味排斥,而是审慎对待,取其精华去其糟粕。

注释的修改是定稿工作中的重点。修改可细分为以下几种情况:

一是订正、增补史实的错讹与不足。例如打印稿信十四注释5:

培良即向培良,湖南黔阳人。狂飙社社员,《莽原》投稿者,后来堕落成为“民族主义文学”的走卒。

王永昌在向培良后面加上生卒年(1905—1961),将“社员”改为“主要成员之一”,“民族主义文学”改为“国民党反动派”。增加生卒年看似简单,实际上背后做了大量的外调工作。人文社鲁编室曾为此专门发公函询问湖南省公安局、黔阳县第一中学,后者查阅向培良的档案后回函告知,向培良的生卒年才得以确认。

又如打印稿信六五注释3:

《醒狮》国家主义派的刊物,一九二四年十月在上海创刊,由曾琦、李璜、左舜生等编辑。

注文开头增加“即《醒狮周报》”,在“国家主义派”后增加“(中国国家主义青年团)出版的刊物”,删去“的刊物”,删去“李璜”“等编辑”,在“左舜生”后加上“陈启天等主办。一九二七年九月停刊”,王永昌并在旁批注:“据辞海。”《辞海》与档案显示出定稿对于权威工具书与第一手材料的重视,佐证了徐斯年回忆中所说“涉及资料问题,责编或原注释组代表若拿不出第一手的确证,是很难‘过关’的”。当年鲁迅日记注释组中包子衍和陈漱渝都自带资料卡片,每到争论激烈时就各自抽出卡片寻找依据,蒋锡金戏称之为“打扑克”,也是重视第一手资料的形象说明。

二是削弱阶级论色彩,追求客观化表述。如打印稿信二四注释1:

西滢,即陈源(1895—1973),江苏无锡人,买办资产阶级文人,曾留学英国,时任北京大学英文系主任。一九二四年与胡适、徐志摩写合编《现代评论》,为“现代评论派”的主要成员,替北洋军阀政府效劳,一九二七年后投靠国民党反动派。

王永昌将1895改为1896,1973改为1970,生卒年后增加“字通伯,笔名西滢”,将“买办资产阶级文人”改为“现代评论派的主要成员”,“时任”前加“当”字,删去最后一句话。定稿在订正史实的同时,也删去了“征求意见本”遗留下来的阶级论色彩的字句,尽量追求“公正、客观”的历史表述。

三是斟酌字句。这一常规动作笔者在讨论林默涵把关的文章中涉及较多,这里仅举一例。打印稿信一一六注释1初始注文为:

妙峰山香市妙峰山位于北京西郊。旧俗,此地每年夏初有庙会,庙会期间,前门市面上多卖纸吊香烛,称妙峰山香市。

经过两次修改、划掉,王永昌又重抄一份,写在人民文学出版社的信笺纸上,附在打印稿后面:

妙峰山香市妙峰山位于北京西郊。旧俗,每年夏历四月初一至十五例开庙会,远近朝山进香者很多。

一条简单的注释,仅定稿环节就前后修改过三次,形成四个版本,足见注释者为达到注文“简练、准确、干净”的用心与辛劳。

打印稿中有46条注释旁边都标注“按定稿”或“抄某某稿”字样,这是“改”的特殊形式。鲁迅的书信、日记注释难度大,定稿排在最后,因此《两地书》需要与其他卷统一。如打印稿信件四七注释9:“岂明,即周作人。时在北京女子师范大学等校任教。一九三七年日军占领北京后,投降日寇,成为汉奸文人。祖正,即徐祖正,江苏昆山人,时在北京大学、北京女子师范大学等校任教。”王永昌旁注:两人注按书信稿。

最后1981年版定稿为:

岂明即周作人(1885—1967),浙江绍兴人,早年留学日本,曾任北京大学、北京女子师范大学教授,语丝社成员之一。抗日战争时期堕落为汉奸。祖正,即徐祖正(1895—1978),字耀辰,江苏昆山人,早年留学日本,曾任北京大学、北京女子师范大学教授。

经比对,周作人、徐祖正注文正是分别与1981年版第11卷信190419注释1、信270110注释1保持一致。

三、“拦路虎”的定稿

一般注释之外,1981年版《鲁迅全集》中有几条注释难度很大,牵扯复杂,一直无法定稿,被称为“拦路虎”。1976年“红皮本”阶段就曾试图处理,但“几番起落,总是难以解决”。1977年,人文社召集专家、学者集中解剖《二心集》,仍因某些问题(主要是“左联”的评价)过于敏感,最终搁浅。同年11月,中央任命胡乔木主持《鲁迅全集》注释事务。12月20日,胡乔木同林默涵等谈话,就注释工作做指示,首先就提出要趁许多当事人还健在,赶快核对事实,拟出注释稿。

“拦路虎”最主要是指以下三条:关于“革命文学论争”的注释,见《三闲集•“醉眼”中的朦胧》注1;关于“左联”的注释,见《二心集•对于左翼作家联盟的意见》注2;关于“两个口号论争”的注释,见《且介亭杂文末编•答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》注1。为此,1978年6月,林默涵亲自召集领导小组成员、专家和部分编辑骨干,共十余人,在其好友装甲兵政委莫文骅提供的白广路招待所,调来有关资料,进行专题研究。大家闭门阅读后,开了三天半的讨论会,最后由林默涵做近四小时的讲话,确定了注释的基调。然后由李文兵起草前两条注释初稿,经林默涵、胡乔木审改,终于定稿。《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》的题注难度最大,当时没有结果,拖到1979年初仍无下文,最后仍是由李文兵拟出初稿,经林默涵修改送胡乔木,但这条注释经历曲折,乃至最后鲁编室上书胡乔木,方才定稿,当另文讨论。这里先分析前两条注释。

1958年版《三闲集•“醉眼”中的朦胧》注释1:

按本篇是鲁迅因为1928年初创造社等对他的批评而写的。当时创造社等对鲁迅的批评以及鲁迅的反驳,曾形成一次以革命文学问题为中心的论争;这次论争,在客观上有很重要的意义,它扩大了革命文学运动的影响,促进了运动的发展。在性质上,特别从鲁迅和创造社、太阳社之间的关系说,是革命文学阵营内部的论争;它的最大的一个教训,是创造社和太阳社的人们在当时的“左”倾宗派主义错误的影响之下,对于鲁迅作了错误的分析,对他采取了排斥态度,甚至加以完全无原则的谩骂和敌视的攻击,这是同正确的批评和团结的精神相违背的。这个错误后来逐步地有所改正,这种改正是1930年中国左翼作家联盟成立的条件之一。对于鲁迅,这次论争也成为他研究马克思主义文艺理论的促进力之一。

1981年版同篇注释1:

本篇是鲁迅针对一九二八年初创造社、太阳社对他的批评而写的。当时创造社等的批评和鲁迅的反驳,曾在革命文学阵营内部形成了一次以革命文学问题为中心的论争。这次论争扩大了革命文学运动的影响,促进了文化界对革命文学问题的注意。但创造社、太阳社的某些成员,在试图运用马克思主义原理于中国革命的实际和文艺领域时,出现过严重的主观主义和宗派主义的倾向,对鲁迅作了错误的分析,对他采取了排斥以至无原则的攻击的态度。后来他们改变了排斥鲁迅的立场,与鲁迅共同组织中国左翼作家联盟。

对于错误性质,1958年版表述为“在当时的‘左’倾宗派主义错误的影响之下”,应是将其与瞿秋白“左”倾错误路线相联系,因为《关于若干历史问题的决议》对1927年“八七会议”以来的“左”倾路线就是定义为“政治上的冒险主义,组织上的宗派主义”。1981年版注释则吸收当时学界的研究成果,认为创造社、太阳社等人的文艺观点并非直接来自瞿秋白,而是受到国外文艺派别的影响,因此“不把这些文艺方面的问题同党内的政治路线直接挂钩,可能更妥当一些”。表述上改为“在试图运用马克思主义原理于中国革命的实际和文艺领域时,出现过严重的主观主义和宗派主义的倾向”,更为准确。

1958年版在开头和结尾都用了不少笔墨来反复强调“革命文学”论争的积极作用,称其“在客观上有很重要的意义”,扩大了革命文学运动的影响,“促进了运动的发展”,后期错误的改正成为“左联”成立的条件之一。甚至强调对于鲁迅,论争也成为他研究马克思主义文论的促进力之一。1981年版则对此做了弱化处理,删去了“在客观上有很重要的意义”一句,将“促进了运动的发展”改为“促进了文化界对革命文学问题的注意”,将论争与“左联”的成立关系表述为“后来他们改变了排斥鲁迅的立场,与鲁迅共同组织中国左翼作家联盟”,并删去了论争对鲁迅的积极影响一句。究其原因,应该与两版在敏感政治问题上对鲁迅的微妙态度有关,1958年版更为突出党的正确性,同时也夹杂着对当事人的开脱;作为回拨,1981年版则更维护鲁迅。2005年版原封不动地袭用1981年版这条注释,但笔者以为,仍有修改空间。“革命文学论争”对鲁迅确有积极作用,这点鲁迅自己也承认,将来注文加上1958年版注释最末一句也未尝不可。

再看另一条,1958年版《二心集•对于左翼作家联盟的意见》注2:

中国左翼作家联盟(简称“左联”),是在中国共产党支持和领导之下,于1930年3月2日在上海成立的革命文学团体。鲁迅是这个革命文学团体的发起人之一和最主要的领导者。中国左翼作家联盟的成立,标帜着中国革命文学发展的一个新阶段;在它存在和活动的6年间(1930年3月至1936年初),对于当时国民党反动派的文化“围剿”,进行了英勇和激烈的斗争,在粉碎反动派的文化“围剿”中起了很大的作用,并把革命文学事业向前推进了一大步。鲁迅在“左联”成立大会上的这篇演说,曾经成为“左联”在活动期间的实际战斗纲领。

1981年版同篇注释2:

左翼作家联盟即中国左翼作家联盟(简称“左联”),中国共产党领导下的革命文学团体。一九三〇年三月在上海成立(并先后在北平、天津等地及日本东京设立分会),领导成员有鲁迅、夏衍、冯雪峰、冯乃超、周扬等。“左联”的成立,标志着中国革命文学发展的一个新阶段。它曾有组织有计划地致力于马克思主义文艺理论的宣传和研究,批判各种错误的资产阶级文艺思想,提倡革命文学创作,进行文艺大众化的探讨,培养了一批革命文艺工作者,促进了革命文学运动的发展。它在国民党统治区内领导革命文学工作者和进步作家,对国民党的反革命文化“围剿”进行了英勇顽强的斗争,在粉碎这种“围剿”中起了重大的作用。但由于受到当时党内“左”倾路线的影响,“左联”的一些领导人在工作中有过教条主义和宗派主义的倾向,对此,鲁迅曾进行过原则性的批评。他在“左联”成立大会上的这个讲话,是当时左翼文艺运动有重要意义的文件。“左联”由于受国民党政府的白色恐怖的摧残压迫,也由于领导工作中宗派主义的影响,始终是一个比较狭小的团体。一九三五年底,为了适应抗日救亡运动的新形势,“左联”自行解散。

两版注释很直观的感受是篇幅的明显增加,1958年版注释238字,1981年版463字。1981年版增加的篇幅主要在两处:一方面,对于“左联”的基本情况及功绩给予更为细致的描述。如补充了分会的史实。对于鲁迅在“左联”的地位,1958年版“最重要的领导者”这个表述不准确,因此1981年版改为列举领导成员,更为妥帖。1981年版加写了一长句,对“左联”的工作与成绩做了全面的概括与评价,并在关键表述上做了提升:将“左联”反“围剿”的作用由“很大”改为“重大”。另一方面,新增了对“左联”错误与不足的表达。由此揣测,注释前半部增加对“左联”的正面评价或许也是为了平衡后半部对“左联”的批评,防止“头轻脚重”。

1958年版将鲁迅在“左联”成立大会上的讲话定义为“实际战斗纲领”,并不准确。由于“左联”后期领导人的“教条主义和宗派主义”倾向,也由于认识水平的差距,他们并不能完全理解并执行鲁迅的讲话。鲁迅讲完之后,夏衍等人就表示“还是老一套”。据林淡秋回忆,当时“左联”的青年成员对左翼作家容易变成右翼作家的说法“不理解,而且不以为然”,即使经过柔石解释,他依旧“不理解,有意见”。因此1981年版将鲁迅讲话降格为“有重要意义的文件”更符合实际。

1981年版最后还加了一句:“‘左联’由于受国民党政府的白色恐怖的摧残压迫,也由于领导工作中宗派主义的影响,始终是一个比较狭小的团体。”这一评价较为中肯,既批评“左联”由于宗派主义而实行的“关门主义”,又指出“左联”战斗环境的恶劣。“左联”并未像鲁迅文章中所说的那样,“不但要那同走几步的‘同路人’,还要招致那站在路旁看看的看客也一同前进”,反而是“共产党员越来越多,群众越来越少……像有的同志所说的那样,‘左联’成了个第二党”,成为“一个比较狭小的团体”。这是胡乔木的手笔,也确实只有胡乔木能够做此评价。

结语

1981年版定稿可分为三个环节:篇目的甄别、一般注释的定稿、“拦路虎”的定稿。篇目的甄别中,删除与调整篇目昭示出《鲁迅全集》对于篇目定稿的原则:一是要求确定鲁迅的著作权。二是要“相对成文”,能够“表达一定思想内涵”。1981年版篇目甄别从紧,与定稿组的核心人物林辰有很大关系。一般注释的定稿分为增、删、改、按四种情况,既彰显注释者的专业、认真,也可窥见从“红皮本”到定稿注释原则的流变。最后,重点注释——“拦路虎”的定稿经过专题讨论,甚至需要意识形态主管官员直接介入、定夺,足见《鲁迅全集》的特殊性。梳理之后发现,个别注文依然存在可修改的空间,而1981年版定稿总的流程与原则对于未来《鲁迅全集》的编纂仍有镜鉴意义。

(注释详见原刊)