宫立:完成与开端——从卞之琳的一封集外书信谈起

今年是现代著名诗人、文学评论家、翻译家卞之琳诞辰110周年、逝世20周年。近日在友人的帮助下,找到关于卞之琳发表《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》的一手文献,对于研究卞之琳以及他与闻一多的交游,不无意义。写小文,以为纪念。

卞之琳1979年3月27日写好《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》,接近一个月后,写信给许觉民,这封信不见于《卞之琳文集》等卞之琳的各类集子,当为集外书简,照录如下:

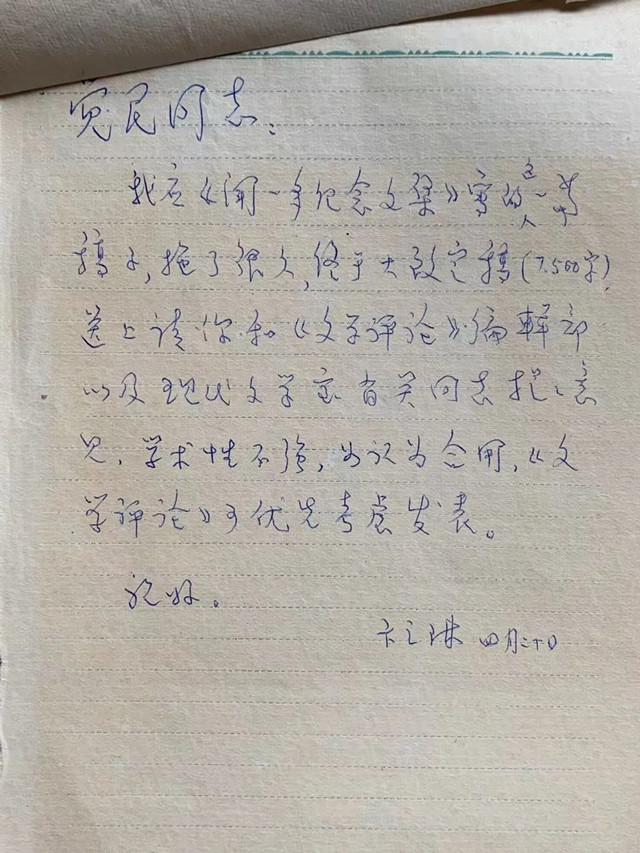

觉民同志:

我应《闻一多纪念文集》写的这一篇稿子,拖了很久,终于大致定稿(7500字),送上请你和《文学评论》编辑部以及现代文学室有关同志提提意见,学术性不强,如认为合用,《文学评论》可优先考虑发表。

祝好。

卞之琳

四月二十日

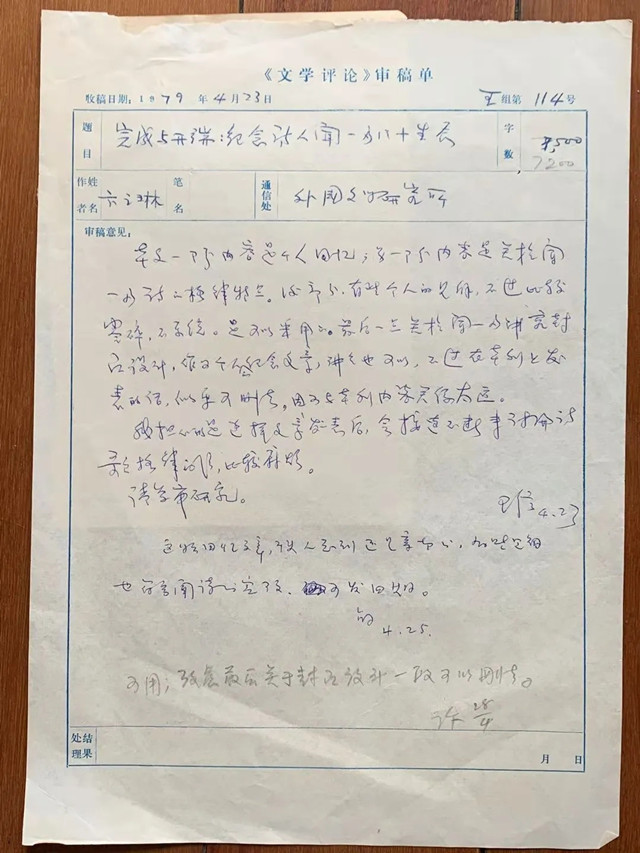

《文学评论》编辑部1979年4月23日收到卞之琳的稿件《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》,字数7500。

审稿意见由三个人依次撰写。

收到卞之琳稿件的当天,编辑王信写出审稿意见,照录如下:

本文一部分内容是个人回忆;另一部分内容是关于闻一多诗的格律特点。后部分,有些个人的见解,不过比较零碎,不系统。是可以采用的。最后一点,关于闻一多讲究封面设计。作为个人的纪念文章,讲讲也可以,不过在本刊上发表的话,似乎可删去。因为与本刊内容关系太远。

我担心的是这样文章发表后,会接连不断来讨论诗歌格律的问题,比较麻烦。

请复审研究。

时任编辑部主任的解驭珍,4月25日写出审稿意见:

这篇回忆文章,使人感到还是亲切的,有些见解也符合闻诗的实际。可发四期。

许觉民4月28日写出审稿意见:

可用,考虑最后关于封面设计一段可以删去。

1979年6月25日,《文学评论》1979年第3期刊出卞之琳的《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》,这是一篇使人感到亲切的纪念闻一多的文章,卞之琳“先简单的追忆一下和闻先生的私人接触,然后,从今日的角度,主要谈谈对闻先生诗创作和新诗格律探索的一些个人体会”[1]。考虑到学术刊物的体例,还有文章主题的集中性,卞之琳原稿中“关于闻一多讲究封面设计”这部分内容,刊出时,被删除。卞之琳的这篇文章,后收入生活·读书·新知三联书店1980年8月出版的《闻一多纪念文集》、生活·读书·新知三联书店1984年11月出版的卞之琳的《人与诗:忆旧说新》、北岳文艺出版社1986年7月出版的由许毓峰,徐文斗,谷辅林等编的《闻一多研究资料》、安徽教育出版社2002年10月出版的《卞之琳文集》中。除了闻一多,卞之琳还写过关于郭沫若、朱光潜、沈从文、梁宗岱、林徽因、叶公超、戴望舒、冯至、师陀、何其芳、方敬等不少师友的回忆文章,具有很高的史料价值。

卞之琳为什么给这篇纪念闻一多的文章起名《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》呢?1979年是闻一多诞辰八十周年,因此副标题为“纪念诗人闻一多八十生辰”。又如何理解正标题中的“完成与开端”呢?何为“完成”?卞之琳在文章的开头作了说明:“闻一多先生的八十大寿,因为毕竟是冥寿,使我首先就想起他活到四十七岁的壮烈捐躯。他的死的光辉反过来照亮了他一生的发展迹印,使我们后死者更看得清楚:他本人,象许多杰出人士一样,就是一部未完成的杰作。他为之牺牲的直接历史任务,应该说早就完成了,至少可以说告一个段落了,虽然他视死如归的精神还是我们知识分子学习不完的榜样。”何为“开端”?“闻先生除了政治上‘求仁得仁’,业务上完成的已经不少,无论学术论著或新诗创作等方面,只是,开端的比较更多。今日我们纪念他,从他完成的地方,进一步探讨他未完成的事业亦即给我们做出的开端,我看是合适的。”

王信在审稿意见中提到,“我担心的是这样文章发表后,会接连不断来讨论诗歌格律的问题,比较麻烦”。《文学评论》编辑部虽然未接连不断收到讨论诗歌格律的稿子,但《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》还是引起了不小反响,引发了关于“新诗”格律问题的大讨论。为此,卞之琳1979年11月20日致信《文学评论》编辑部,其中提到:“《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》发表以来,我直接间接,接到了一些书信和文稿,都对闻一多先生通过实践和理论开始认真考虑的‘新诗’格律问题表示关切。这不是我预料到的事情。去年年底辽宁社会科学院同志来京组稿,表示他们那里对于这个问题还是感兴趣,约我写稿,我感到不仅本职工作使我顾不来重新考虑这个问题,也没有新的基本想法可说,就把一九五四年《作家通讯》上发表的作家协会诗歌组当年我在艾青同志主持下进行的讨论会上的发言和我新编诗集《雕虫纪历1930-1958》自序文里有关的一段话合成一篇《对于白话新体诗格律的看法》寄给了他们,并介绍他们直接和两位对这方面问题花过工夫、有自己看法的年轻人联系,结果也要走了各一篇稿子,都发表在《社会科学辑刊》第一、二期上。现在从来件里知道去年年底《诗刊》《光明日报》,还有东北的什么学术刊物上,也有过讨论的,只是我没有见到,可见我在这方面也太脱离实际,难怪现在对于读者的这种热切要求感到意外。这些来信里颇有些探讨实质性问题而自有见解,有的还很深入的,我认为可以进一步掌握一些材料,结合实例多考虑一下,然后写成独立文章,才拿出来发表为好。现在我只就一份表示有必要再讨论‘新诗’形式问题的读者来件说几句话,作为对一些读者和研究者的总的答复,请《文学评论》考虑可否发表”,“我认为讨论是有必要的,但是时机还未成熟”[2]。《对于白话新体诗格律的看法》,刊于《社会科学辑刊》1979年第1期。另外两篇年轻人的文章,一篇是赵毅衡的《汉语诗歌节奏不是由顿构成的》,一篇是邓仁的《顿和它的活动——诗歌狭义节奏论》,分别刊于《社会科学辑刊》第1期和第2期。卞之琳的这封信,题为《答读者:谈“新诗”形式问题的讨论》,刊于《文学评论》1980年第1期“读者·作者·编者”栏。卞之琳信中提到“一份表示有必要再讨论‘新诗’形式问题的读者来件”指的是肖韩给《文学评论》编辑部的信。题为《新诗的音组、韵律和成型问题——读卞之琳同志文章后的一点感想》。肖韩的信,题为《新诗的音组、韵律和成型问题——读卞之琳同志文章后的一点感想》,卞之琳的这封信,题为《答读者:谈“新诗”形式问题的讨论》,均刊于《文学评论》1980年第1期“读者·作者·编者”栏。

卞之琳在《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》对闻一多的新格律诗创作和新诗格律探索作了探讨,实际上卞之琳自己也一直致力于新诗格律的理论探索,在袁可嘉看来,“卞之琳对新诗格律问题进行了长期深入的理论探讨和有意识的具体试验,取得了重大成绩,构成他对新诗艺术的一个突出贡献”,“四十年代几位联大青年诗人也不同程度地受到他的启迪,主要在口语化和格律化方面。杜运燮、穆旦的不算严谨的格律诗可能也受过他的影响”[3]。西渡对卞之琳的新诗格律理论作过深入解读,“卞之琳是我国现代诗人中少数几位坚持格律新诗写作而取得很高成就的诗人,也是在新诗格律理论上有重大贡献的诗人。卞之琳在实践和理论两方面发展了孙大雨、闻一多等新月诗人提出并付诸实践的新诗格律方案。他一方面继承了闻一多新诗格律方案中关于以音尺(音组)为新诗节奏单元的核心意见,另一方面扬弃了这一方案中的机械论因素,譬如每行字数一律的要求,视觉方面的考虑,譬如建筑美、绘画美的额外要求,而提出了自己专注于音乐性讲究的、以‘顿’为基础的、更加灵活的格律方案,使其更加符合现代汉语声韵和节奏的内在规律。同时,卞之琳又以自己诸多精美圆熟的优秀之作证实了这一方案的可行性。”[4]张桃洲也在《声音的意味:20世纪新诗格律探索》一书中专设一章对卞之琳格律诗学的来路和去处作了细致解读。卞之琳一直致力于新诗格律化的理论探索,不过需要注意的是,他反对“重试建任何定型格律体,使诗创作再成为填谱工作”,“看来还是循现代汉语说话的自然规律,以契合意组作为诗行的节奏单位,接近而超出旧平仄粘对律,做参差均衡的适当调节,既容畅通的多向渠道,又具回旋的广阔天地,我们的‘新诗’有希望重新成为言志载道的美学利器,善用了,音随意转,意以音显,运行自如,进一步达到自由”。

卞之琳是何时与闻一多相识的呢?卞之琳1986年4月26日给闻黎明的信中的一段文字(“我于北京大学毕业前的五月初,印了一本自己的诗集《三秋草》,在青岛大学的臧克家见了就托我在北平照样印他的第一本诗集《烙印》,说闻先生已经答应写一篇序言。我和李广田(可能还有邓广铭)就为他奔走,买了纸交北京大学印刷所付印。我亲自为他仿《死水》初版设计封面,同样用黑底,只是换了《死水》的金纸书名签,改用红纸张书名签。我亲自就近跑印刷监印监钉。为了催索闻先生序文,我多次跑清华西院找闻先生。我的印象中这是我和闻先生相识的开始,也是我聆听他谈艺最多的时际”[5]),为我们揭晓了答案。

卞之琳自言他不是闻一多的“及门弟子”,但如袁可嘉所言,卞之琳“与闻一多谊兼师友,自述从新诗人学来的东西,以向《死水》学得的最多,例如写戏剧性处境,作戏剧性独白或对话和写有格律的诗行”,“卞对徐、闻又借鉴,有学习,也有局部的超越(如语言和体式更多变化,格律更趋严谨),和全面的发展(如在创建新诗格律体以及新型政治抒情诗方面)”[6]。最后值得一提的书,也许我们再也没机会见到《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》原稿了,也就无法得知卞之琳是如何评说“闻一多讲究封面设计了”。姜德明的《闻一多的封面画》和陈从周的《也谈闻一多的封面画》对闻一多的封面画作了梳理。闻一多为徐志摩的诗集《落叶》《巴黎鳞爪》《猛虎集》、林庚的诗集《夜》、徐志摩与沈性仁合译的《玛丽·玛丽》、梁实秋的《浪漫的与古典的》《文学的纪律》《骂人的艺术》以及自己的诗集《红烛》《死水》都设计过封面。“闻一多研究应当既包括对文字文献的研究,也包括对图像文献的研究。以往对于文字文献的研究业已取得较高实绩,而对于图像文献的考察则显得相对薄弱”,“从新文学封面和插图的审美视角走近闻一多,不但是对文学的拓展研究,也是闻一多的拓展研究”[7],在笔者看来,无论是研究新文学书刊装帧史还是从事中国现代文学图像文献整理与研究,闻一多都是重要的一章。

注释:

[1]卞之琳:《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》,《文学评论》1979年第3期。

[2]卞之琳:《 答读者:谈“新诗”形式问题的讨论》,《文学评论》1980年第1期。

[3]袁可嘉:《略论卞之琳对新诗艺术的贡献》,《文艺研究》1990年第2期。

[4]西渡:《卞之琳的新诗格律理论》,《现代中文学刊》2011年第4期。

[5]闻黎明、侯菊坤编著:《闻一多年谱长编》上,上海:上海交通大学出版社,2014年,第390页。

[6]袁可嘉:《略论卞之琳对新诗艺术的贡献》,《文艺研究》1990年第2期。

[7]黄薇:《闻一多与新文学图像艺术——以〈死水〉为例 》,陆耀东等主编:《闻一多殉难六十周年纪念暨国际学术研讨会论文集》,武汉:武汉大学出版社,2007年,第287-289页。