读丰子恺的漫画:童心与诗心

收到精装画集《子恺遗墨》,惊喜无以言表,阅读之,抚摸之,几不能释手。子恺先生之漫画,上世纪40年代末吾小学时代曾甚着迷,家中即有《护生画集》六册。翻阅画集,美好回忆复活如初,有返老还童之感。

子恺先生为漫画始于上世纪20年代,近一个世纪,画作仍然老少咸宜,作为艺术品,为中国漫画史上不刊之经典。

“只有孩子们保住天真”

我国本无漫画,20世纪初,报章始有单幅之讽刺画,后来发展为漫画,以社会讽刺、政治讽刺为主流,如大师华君武、米谷、方成的作品。子恺漫画于社会人生亦有批判,但是其最高艺术境界乃在抒情与诙谐。

子恺先生上世纪20年代留学东瀛,见日本竹久梦二之漫画,乃有触发。如一幼女正看照片,题曰“亡母”,留给读者想象的空间甚大。又如,车站一角,一女子,手扶椅背,头部侧倚,题曰“美丽的疲倦”,诸如此类。子恺先生回国作单幅漫画,今见有数幅之立意颇受梦二影响。由于子恺先生有更深厚的哲学和中国古典文学修养,在艺术和思想境界上拓展、提高了层次,更多作品远胜梦二。如画一老年人之手执钢笔一如执毛笔,题曰“父亲的手”(后改为“祖父的手”),有时代烙印,老习惯跟不上时代变迁,笨拙而执着,含温婉之同情,于不和谐中蕴诙谐。又如,抗战胜利后,一空炮弹壳中插着鲜花,强烈反差,而不着一字,富有时代之深刻意味。然而此等作品,究其思想艺术而言,尚不能列入先生之最高水准。

子恺先生艺术之独特在另一方面——独树高标,表现童心童趣,抒情融入诙谐,展示了一种美学境界。此类经典之作大多收集于《儿童相》。令人过目不忘者如画孩子持两蒲扇,一前一后,作骑马状,题曰“瞻瞻的脚踏车”;孩子将自己的鞋子垫于四脚圆凳之下,题曰“阿宝两只脚,凳子四只脚”。于儿童经验之局限写其心灵之天真,于不起眼的、平常人视之无所谓的现象中发现童心之美。还有一幅令人印象深刻,三个孩子,一女稍高,立于中,左侧男孩,戴英式礼帽,甚大,右侧女孩,头蒙面布,题曰“软软新娘子,瞻瞻新官人,宝姊姊做媒人”。其事极不现实而孩子极慎重,于儿童显示童心童趣,于画则表现了先生的爱心和幽默。

创造出童心谐趣的美学境界,并非偶然,先生自怀童心、菩提心,向往超脱尘世的精神污浊,坦然自白云:“世间的成人都为生活的琐碎事件所迷着,都忘记了人生的根本,只有孩子们保住天真。”“只有儿童天真烂漫,人格完整,这才是真正的‘人’。”当然,这种儿童优越论,可以从西方卢梭那里找到源头,“五四”时期的郭沫若也曾大力渲染,不过,郭沫若是用来反对封建教条束缚天性,张扬个性解放,而子恺先生则旨在对童心世界的企慕,用今天的话来说,乃是对人生的异化和超越的追求。

古诗写新画,雅中求俗

子恺漫画艺术生命长存,更主要的原因在于他彻底将漫画中国化了,简而言之即为:以诗为题,以诗入画,雅俗交融。

诗化体现在儿童天真纯洁的诗性上,而且是直接以诗来表现。子恺先生有一集漫画就叫《古诗新画》。以诗写童心乃使画艺境界更上一层。如,男女两童于绿树下问一成年妇女,“儿童不知春,问草何故绿”。又如,男孩骑竹竿奔向女孩,题曰“郎骑竹马来”。诗句取自李白,但意味已经变化,在李白是写青梅竹马之情,于儿童仅为游戏,情趣中有谐趣。

先生的画集《古诗新画》,在艺术上可谓达到最高水准。当然,这也经日益精进之过程。初有完全以古诗写古意者,如为国画,就笔墨而言,并无墨分五色之妙,可谓有笔无墨,但一旦以之为人物的背景,引入诗词,则境界升华。如画三棵直立的不知名的树,远景为茅屋,近景为小土丘,于笔墨言、线条言,难为高品,然树下一现代少女掩面而泣,诗题:“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”,则树木、茅屋、小丘皆有超越时代之情致矣。

先生高水准之作,引古人大雅之诗入画,然其画不求雅,不求随物赋形,亦不求传神写照,盖大雅之诗与漫画之漫异趣。画笔不追慕古法,线条甚漫,尤其为人物,其线条往往以拙笔、稚笔取胜。盖漫画属性为俗,古诗属性为雅,太雅则悖俗。先生运思于两极之间,妙在雅俗转化自如。同时期的漫画大家张乐平用硬笔画人物,线条流畅,有笔速生风之感,而子恺发挥毛笔软性,但求平匀断续之美。

盖漫画之漫,乃简朴而随意之谓。笔意在简而拙,迅而率,不求古画之“游丝”“铁线”之工细,但求漫画之漫笔随情,故其时有读者怪其画人时有口而无眼,画人而不点睛,似有悖顾恺之“传神阿堵”的经典之论,然先生循漫画形式,但取古人“意到笔不到”原则,自白云:“意在笔先,只要意到,有时笔到了反而累赘。”在先生看来,漫画之漫不在面目之全肖,而在以体态为意之超越,合司空图“遗形得似”之理。

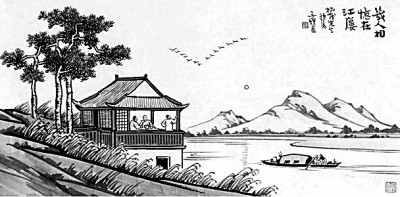

故《古诗新画》,诗虽古而画不求高雅,其属上品者往往具平民性质,如画青山、茅屋、树木间四人共坐,题曰“三杯不记主人谁”,所画皆古人平民衣貌。有时,则似古实今。河边有船,树下二童扶酒醉老人,题曰“田翁烂醉身如舞,两个儿童策上船”,其后有成人抱一巨大酒坛,酒意尚未尽也。平民性、草根性、雅中求俗,是子恺漫画的精神。同样画竹林下茅屋,大幅画面下有二平民装束者,面目不清,题曰“年丰便觉村居好,竹里新添卖酒家”。又如,画一牛过村,题曰“年丰牛亦乐,随意过前村”。全似出自村民之口。这种草根性力求抒平常情,表平静心,逃避讽刺漫画之尖锐性、戏剧性,与儿童性之天然、自然、纯然息息相通。

先生古诗写新画,雅中求俗,其俗乃新时代之俗。古诗有极高雅者,如以“几人相忆在江楼”“人散后,一钩新月天如水”“无言独上西楼,月如钩”为题,但画中人物,并非古代文人帝王,均为现代平民。《无言独上西楼,月如钩》发于报章,有人质疑,诗中主人系李后主,当作古装。先生回答说:“我不是作历史画,也不为李后主词作插图,我是描写读李后主词后所得的体感的。我是现代人,我的体感当然作现代相。”先生所言“作现代相”,结合其经典之作,当作“现代平民相”“现代草根相”。

“画工意初未必然,而诗人广大之”

将诗直接写入漫画中,乃中国漫画之一大发明,举世无双。

本来,中国有题画诗之独特传统,《四库全书》中题画诗卷帙颇多。古代画家于画作题名,往往隐于边角,如山石、花草之间,谓之“藏款”,意在不以文字干扰画意也。藏款变为诗乃始于北宋,清方熏《山静居画论》卷下说:“款题图画,始自苏(轼)、米(芾),至元明而遂多。以题语位置画境者,画亦由题益妙。高情逸思,画之不足,题以发之,后世乃为滥觞。”

题画诗,与一般诗不同,不在对画的说明,而是超越画面。画所展示的只是视觉直观,在时间上为瞬息,在空间上为尺幅,局限甚大。题画诗之精绝在于把画不出的意蕴用语言表达出来。宋蔡绦《西清诗话》:“画工意初未必然,而诗人广大之。”最重要的是诗人必须“广大之”,突破画的视觉。查为仁在《莲坡诗话》中说,题画诗“不必太贴切”,提出“当在切与不切之间”,所谓“切”,毕竟诗的意象要与画的主体统一,所谓“不切”就是要超越视觉形象的局限性,把语言艺术的全感官的优越性发挥出来。苏轼题惠崇的画《春江晚景》:“春江水暖鸭先知”,就因为写出画所不能表现的触觉之暖而成为名句。郑板桥题竹画:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,表现了画所不能直接表达的坚定不移的硬汉精神。郑板桥以诗入画,尽情任性,占据了画面的相当部分,不顾画中之留白,不忌喧宾夺主。子恺先生的《古诗新画》,以不完全切画意的自由情志,提高了画的思想境界。

《古诗新画》之“新”,不仅在平民人物之新,之俗,更在赋予现代平民以古诗之旧,之雅。如画一现代女学生于垂柳下的平台垂钓,如仅仅为画,则平淡无奇,先生题诗曰“香饵自香鱼不食,钓竿只好立蜻蜓”,意味增添了两个:第一,少女怀春,内心默默期待;第二,女性爱情焦虑不能明言,古今皆同。

子恺先生不仅继承了以诗句阐发、拓展、丰富画意,而且继承郑板桥直接将诗写入漫画中。但是,子恺先生本性清和,不似板桥放诞到以诗任意占据留白,子恺先生之题款讲究经营位置,画为主,诗为宾,诗句处于画中边缘留白之处。先生笔墨简拙,画中行书却是一笔不苟的子恺体,即使以白话为题,亦下盖印红色章,全系书法之不苟。诗书画结构乃有机自洽。

诗书画一体本为我国文人画高度发达的产物,而子恺先生却以之为漫画,将中国文人诗书画之三雅,转化为画俗而诗书雅,三者相交融。

以诗入画,为中国所特有,原因可能是中国为诗为画,皆用软性笔,水性墨,施于纸,而欧美为诗用鹅毛,书于草纸、羊皮,为画用刷子(brush)以油漆施于木板、帆布,故无以诗入画之传统,虽签名亦大体近于唐宋前中国画之藏款。待欧美有钢笔墨水之发明,乃有文字施于漫画,常置于主体之中,甚至在人物口头画出气泡,迫使读者先细读文字,文字为印刷体,不经营位置,毫无艺术性可言,是子恺先生所不屑为也。

子恺漫画世称漫画,为漫画抒情诙谐流派,从另一种意义上,也堪称文人画之一格。子恺漫画独领风骚至今,本有开宗立派之高标,然后世漫画家古典诗歌和书法修养多不济,不亦惜哉!