玛格丽特·杜拉斯:无法弥补的舞会

一场舞会。一场舞会的结束。奇妙的场景,舞池里渐渐变得空旷,玛格丽特·杜拉斯的作品却向着这个场景倾斜,并围绕这一场景进行组织。在这场无法弥补的舞会中,劳尔·维·斯泰因被“最后的来客”安娜玛丽·斯特雷特所取代,她永远停留在这个爱情故事的至高点,那是一场三个人都受到伤害的爱情。劳尔从此一直回想着那场舞会,不愿忘却那个地点、那个瞬间、那份属于她的痛苦,这些东西既让她消失,又让她存在,永不停息。

从《劳尔·维·斯泰因的迷醉》开始,杜拉斯和劳尔,就像劳尔一样,在一部又一部作品中重组(并越来越接近)这个瞬间,那时劳尔·维·斯泰因呆呆地看着未婚夫被另一个女人劫走。他永远地离开了她,那时正好是黎明。她在呐喊,在杜拉斯的一本本书里,在她的电影里,这个呐喊在回荡。这个呐喊在《如歌的中板》中就已经听到。

然而劳尔并不痛苦,那不是一种痛苦。劳尔疯了,人们认为她多少有点疯了。她变得过分安静,安静得令人不安;她结了婚,有了三个孩子,都是女孩。她打理家事,管理房子、花园和她的回忆,并且带着一种井井有条的怪癖。而十年后,这种状况愈演愈烈。她的人生始终停留在那个静态的瞬间,那个令她心死而又挥之不去的瞬间。而这个瞬间将把另外两个身体连接起来,这就会引发另一个场景,这个场景将再次展开那场舞会的场景。劳尔之所以活下去,就是为了“看看”这一幕,看看他们。

她很有耐心,致力于策划萦绕她的东西。她走进了童年好友塔吉亚娜的生活,并引诱她的情人雅克·霍德。在小城边缘的一片黑麦田里,劳尔终于心满意足地看到了这一幕:霍德故意打开窗子,窗内的塔吉亚娜“披散着黑发,赤身裸体,一丝不挂”,而自己却不知道,她已经被这个占有她的男人所背叛。这对情人成了劳尔幻觉中的猎物,劳尔悠闲地躺在地上,欲火顿生,而他们只知道模仿爱情游戏。

这扇打开着的窗户,正好成为那场(隐藏的)舞会场景的外框,这是否成为上演电影《印度之歌》的屏幕?这个上演电影的屏幕,是否就是舞会上安娜玛丽·斯特雷特最终露面的那个屏幕?看到。被看到。玛格丽特·杜拉斯在一段可怕的文字中叙述了母亲的死亡:“她的最后几句话都是在呼唤我的哥哥,她只要求一个人到来,那就是她这个儿子。我就在房间里,看着他们哭泣着拥抱在一起,绝望地生离死别。他们居然没看到我。”

这件事既奇怪又自然,即在塑造了劳尔·维·斯泰因这个人物十年后(1964年)——十年也是劳尔将其执念搬上舞台的期限——玛格丽特·杜拉斯给她提供了所谓的“劳尔·维·斯泰因电影中永恒的舞会”,那场“应该被封藏起来的舞会”。然而劳尔并未在影片中出现。作者和观众代替了她的位置。在她的位置上替她叹息:“我不明白谁处在我的位置上。”

拉康在谈到这件事时说,在这个位置上,你看到的东西它也在看着你。正如在《如歌的中板》中,那位工人肖万从街上窥伺着一扇窗户,那是经理的妻子安娜·戴巴莱斯德的窗户。后来(这是偶然的吗?),当安娜每天下午去咖啡馆跟他一起喝酒时,他甚至可以说出她每一套衣服的样子。他们一起探究一桩谋杀案的案情,几天前有个女人就在这里遇害了。那天,安娜·戴巴莱斯德送儿子去隔壁的钢琴老师那儿上课,出门时,她恰好看到凶手正在亲吻他妻子那血淋淋的嘴唇,他妻子已经是一具死尸。安娜·戴巴莱斯德在持续的性欲死亡中,突然看到了另一个女人的悲剧场面。突然一声惨叫。这里也是。肖万和安娜企图用语言重复当时的情形。“‘尖叫声传得很远,很高,而后突然中止在他自己的最高点上。’安娜说。‘她正在死去。’肖万说。叫声正好是在她不再看到他时停止的。”看到他!就像八年后杜拉斯回顾的劳尔·维·斯泰因的叫声那样,她的叫声大概只有在布瓦旅馆的窗户前,只有在看到雅克和塔吉亚娜寻欢作乐时才能平息。而且是亲眼看到。

《毁灭吧,她说》中也有一扇打开的窗户,斯泰因这一挥之不去的姓氏,却成了一个犹太男人的姓氏,表面上与劳尔毫无关系,这里说的似乎不是她的问题。在那家古怪的旅馆(精神病院?)里,在一片危险的森林边,气氛都完全不一样。“为什么?——因为他们害怕。阿丽莎说。”晚上,斯泰因看着情人阿丽莎跟丈夫马克斯·托尔做爱,马克斯故意开着窗户,“以便让你看到我们”。阿丽莎、斯泰因和马克斯·托尔(罗森菲尔德理论的信徒,亚瑟·罗森菲尔德的信徒,后者是个已故的八岁男孩)企图诱惑伊丽莎白·阿里奥纳,这家暧昧的豪华旅馆的萎靡房客。他们甚至逮到了她的丈夫,然而他们的猎物逃离了他们。

在这种诱惑中,人们不知道谁在设陷阱,谁会落入陷阱,这对玛格丽特·杜拉斯来说很有价值,因为她被她自己的猎物所吸收。杜拉斯经验出奇地丰富,她甚至知道分析所捕获的东西是什么。拉康声称:“不用我解释,她就能知道我想说的东西。”

玛格丽特·杜拉斯开辟的是一个分析的空间。是不同形式的交流的场所。这种交流要在一本本书中激发起激情的关系,就像这书自身一样,它们互相伤害,互相爱慕,互相争斗。甚至互相残杀。

《印度之歌》(副标题为《文本、戏剧、电影》)从文字的文本中游离出来,溜进了形象与声音的萦绕中、电影的萦绕中,而这部电影自身又会滑到另一部电影《在无人的加尔各答,她的威尼斯名字》(Son nom de Venise dans Calcuta désert)中,以同样的声音但不同的形象,去重奏一曲印度之歌,在这些形象中,“人的形象是多余的”。人们的躯体、他们的肖像将会消失,只给记忆留下浅浅的轮廓。剩下的只有声音,幻想着一个无人的世界,无休止地重复着一个过时故事的回声:人们尝试着去爱人。去相爱。然而这是不够的。“世界上任何的爱情都不能代表爱情本身,对此我们无能为力。”《塔吉尼亚的小马》中厌倦了丈夫的妻子莎拉对厌倦了妻子的丈夫如是说。无能为力吗?在《她的威尼斯名字》中,人们的确无所事事,只有某个故事的断断续续的碎片,抑或一些故事……不要问那些是什么故事。

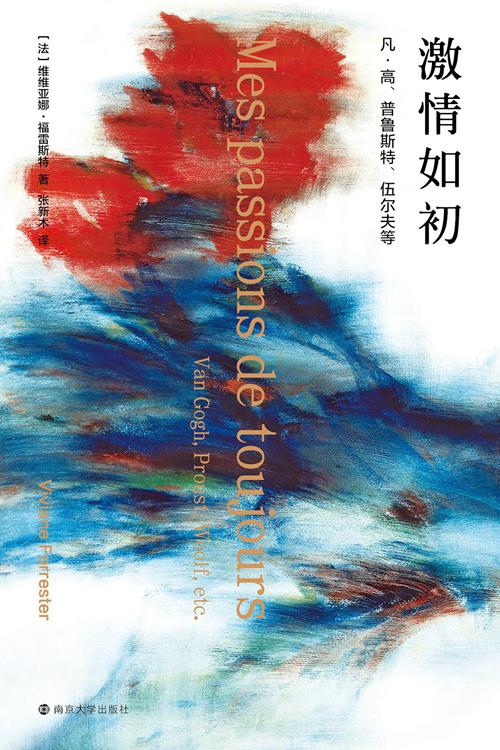

《激情如初:凡·高、普鲁斯特、伍尔夫等》,[法]维维亚娜·福雷斯特( Viviane Forrester)著,张新木译,南京大学出版社2020年9月。