罗周:撬开古典大门的年轻人

编者按

2020年,最早一批“80”后已经40岁了。

他们从青春期的懵懂少年转型为社会的中坚力量,并逐渐拥有稳定的形态和鲜明的特征,一路走来,犹疑与执着并举,迷惘与坚定并在。值此节点,中国作家网特推出“‘80后’作家对话录:个体·代际·经验”专题,通过与八位知名“80后”作家、评论家、诗人的深入交流,力图展现他们的新风貌,以及他们对生活、文学创作上的思考。此外,专题亦约请相关评论家关于“80后”文学的评论文章,多角度阐释“80后”作家群体的创作。希望在本次专题中,我们能够对“80后”文学群体有更多新的发现与思考。让我们在回望中细致梳理,在展望中奋力前行。

罗周:撬开古典大门的年轻人

文 | 刘雅

9月13日,距新冠疫情最严重的时期已过半载,武汉著名景点黄鹤楼又恢复了从前的人来人往。“那时节援袍再登黄鹤楼,敞襟带春风邂逅……”古老的昆曲水磨腔在此响起,原来是著名昆曲小生石小梅带领江苏省演艺集团昆剧院老中青三代演员高歌套曲《九转货郎儿·眷江城》选段,这种快闪的方式引来了不少游客驻足。

演员们在黄鹤楼前演绎昆曲。(许魏巍 摄 图源:《长江日报》)

今年2月疫情最严重时,罗周在微信推文中写到:2020年1月至今,我们哭了太多回。那些哀痛的、感动的、忧愁的、奋发的情绪,从眸里流出来是泪,从指端流出来是歌……在创作了《东风春讯》《白衣阵》两首戏歌之后,她找到了石小梅。“写一曲【九转货郎儿】罢,大家一起唱”,石小梅提议。于是便有了《九转货郎儿·眷江城》套曲,而这已经不是罗周和石小梅第一次合作【九转货郎儿】了。

命运的“九转”

2009年,罗周还是刚到江苏省剧目工作室的一位年轻编剧,人们看这个文学博士在这待了两年,也未曾写点什么,便猜测可能“博士”空有文学功底,但毕竟与舞台有所疏隔。据罗周回忆,当时的自己比较懒散,2007年她从复旦大学文学博士毕业后,出人意料地选择了一家漫画公司做起了脚本创作。直到作曲家赵震方的一个电话,使她做出了一个现在看来最重要的决定——到江苏省剧目工作室做编剧。就这样,在上海求学10年的江西人罗周,只身来到举目无亲的南京,舍弃了当时月薪5000的优厚待遇,心甘情愿地拿着一个月1800块钱的工资,做起了看似冷门的专职戏曲编剧。

直到2009年,罗周写了她入职后的第一个戏剧大戏:话剧《春秋烈》,该剧本于次年斩获第八届江苏省戏剧文学奖二等奖(一等奖空缺)。《春秋烈》的成功引起了江苏省昆剧院昆曲专家张弘的关注,这位后来成为罗周老师的昆曲编剧大家发现,这个小姑娘在点评剧本时,总能将别人的本子说得趣味十足。终于,在一场研讨会结束后,张弘向罗周建议:有空不妨写写昆曲。

那时候,昆曲对于罗周而言是个几乎陌生的存在,她能记起自己第一次看昆曲演出,还是2001年在上海读本科的时候。当时自己创作的话剧《韩非》得到《上海戏剧》杂志社主编赵莱静的关注,赵莱静与她合作将其改编成淮剧《千古韩非》,由上海淮剧团创作演出。“可能当时做戏曲编剧的年轻人比较少,觉得我可以写戏,赵老师就常给我戏票让我看戏。”一次罗周收到的戏票是某昆曲名家的演出,“我手里攥着一把戏票,问遍了周围的同学,没人陪我去。我就拿着一把戏票一个人去看了。”一个插曲让罗周记忆犹新,在剧院门口她遇到票贩子,“100块钱的票5块钱收,这也太轻慢了!”最终她攥着这把戏票独自进了剧场,“周围的座位全都是空的,但戏真是好、好极了!”

罗周将自己第一部昆曲剧本《春江花月夜》看做“命运使然”。《春秋烈》发表后,曾被戏剧界的部分专家点评为“台词过于西化”,这令罗周十分不服,由此挑起了创作的“斗志”。为了证明自己对中国古典文化的领悟,罗周专门选择了最古典的戏剧形式昆曲,题材上则选择了古典诗词的代表——唐诗,并且是“孤篇压全唐”的《春江花月夜》。随后用了13天的时间,写出了日后令自己声名鹊起的新编原创昆曲《春江花月夜》,正如《春江花月夜》之于张若虚,一部昆曲《春江花月夜》剧本,几乎奠定了年轻的罗周在当代昆剧编剧领域的地位。

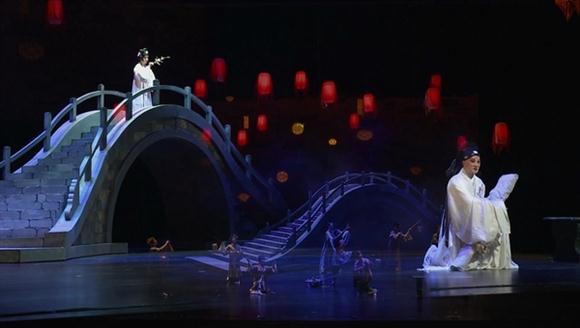

昆剧《春江花月夜》

然而,在今天回望当初13天的写作经历,罗周坦陈以自己当年的文学积淀和对戏曲技巧的把握,并不足以诞生《春江花月夜》这样的剧本:“说到底,《春江》的诞生至今我都觉得是命运的馈赠。”

虽然我们没有在舞台上看到话剧《春秋烈》的演出,可是不得不承认它承前启后的关键作用,它不仅促使罗周创作了《春江花月夜》,也由此开启了自己和张弘、石小梅伉俪的师徒缘分。而石小梅的御用编剧除了张弘,又多了一位才华横溢的罗周。在昆曲折子戏《哭秦》里,石小梅第一次使用【九转货郎儿】这套曲牌,唱词就是罗周根据当年自己创作的话剧《春秋烈》的其中一幕改编而成。

2020年10月6日,当代昆剧《眷江城》在江苏大剧院首演。这部剧的具体创作源头便是《九转货郎儿·眷江城》套曲。回顾罗周的创作之路,颇有传奇色彩,就好像“九转”一样,兜兜转转,终于在对的时间、对的地点,碰到了命中注定的戏曲编剧事业。

锻打文字

从2016年起,罗周开始受邀在不同场合向青年戏曲编剧介绍自己的创作经验。在对昆曲艺术心向往之的青年编剧心中,触碰以“曲牌联套”为格律圭臬的昆剧剧本创作,不啻为摘取戏剧创作王冠上的宝石。可在罗周来看来却是另外一番图景。她分享的经验出人意料:面对严苛艰涩的昆剧曲牌格律,不能等研究到精通再开始动笔,而是应该先开始自己的写作,“年轻人要先做,有开始的勇气,如果你连动笔的勇气都没有的话,你可能永远进入不了昆剧的大门。”

在写第一个昆剧剧本之前,罗周对昆剧格律基本一无所知,“我写《春江花月夜》时,就是拿着一本《元曲鉴赏辞典》,对着附录写的曲牌。那个附录上的曲牌都是北曲,我就照着填的全是北曲。”直到剧本落地投排时,才将文本的全北曲改为北曲、南曲兼而有之。

在写作中学习和改进,就是罗周的创作经验。人们或许只看到罗周首度创作昆曲便蜚声剧坛,却没有看到结果背后罗周漫长的写作积累。

10年小说的创作经历和论文理论功底,被罗周认为是“建立感性思维与理性思维”的过程,而在2010年写作《春江花月夜》时,距离她第一次创作话剧《韩非》也已经过去了9年光阴,这九年,她一直在写作。

罗周的写作量也远高于同行。在成为职业编剧之前,罗周正式出版的小说已有六七部,2007年成为职业编剧年至今,罗周先后创作了90多部戏剧剧本,而这其中有话剧,有昆曲、京剧等主流剧种,又涉及越剧、淮剧、锡剧、扬剧、赣剧等多个地方剧种。

在外人看来,罗周编剧《春江花月夜》就像一个首度闯入昆曲大观园的懵懂孩童,在幸运之神的眷顾下摘到了一颗丰硕的果实。而事实是,这个孩童在叩门进入的之前,所走过的漫长之路就已经使她具备了辨别一枚果实是否丰硕的基本能力,她要做的,就是仔细地挑拣与不断地思考。

跳出一部成名作的孤例,有一段时间,罗周也怀疑过自己能否再创作出高于《春江花月夜》水准的剧本,但渐渐的她不再疑惑,因为在不断的创作与思考中,她已经找到了积累的前进的方法,一步步完成了自己对戏曲世界的认知构建。

罗周认为,戏曲剧本创作与小说、散文一样,都是与自己、与世界对话的一种形式。形式固然重要,但如果超越了内容本身存在,便是舍本逐末。

从最早的《春江花月夜》北曲改换南曲,到后来她与昆剧小生张军二度合作创作《我,哈姆雷特》时,根据顾兆琳先生建议,仅用3天时间给其中的12支曲子改换曲牌重新填词。而新近创作的抗疫题材戏曲《眷江城》,她也先后创作了昆曲、京剧两个剧本。与戏曲界默认的“一本多剧”的现象不同,京、昆两个剧种差别很大:音乐上,它们分属“板腔体”和“曲牌体”两种截然不同的体系,即便同一故事情节,也需将全部唱腔重新改写,这种现象在清末民初京剧鼎盛时经常为当时的剧作家们所采用,在当代戏曲界则较少见。较为常见的是将一个话剧作品改编为戏曲作品,2001年的话剧《韩非》后被罗周自己改为了淮剧《千古韩非》;话剧《春秋烈》中关于申包胥的部分被她改为了昆剧折子戏《哭秦》。

昆剧《当年梅郎》

除了用不同剧种表述同一个外,罗周还应邀对同一个题材进行过不同角度的多次讲述。比如孔子题材,她就写过昆剧《孔子之入卫铭》、京剧《孔圣之母》、秦腔《望鲁台》等,苏轼题材,她写过昆剧《燕子楼》、黄梅戏《第一山》、锡剧《东坡买田》等,到了2019年,两部以京剧大师梅兰芳为主人公的戏曲作品昆剧《当年梅郎》与京剧《蓄须记》先后上演,也是罗周选取传主完全不同的两个时期而讲述的两个不同故事。

深究之下不难发现,她的反复吟哦,其实有一种刻意寻找自我突破、从而不断给自己加码难度的本意。罗周内心深处对锻打文字的执着兴趣,给了她“打怪升级”的动力。

或许在很多作家看来,在擅长的写作范围内将一种题材或形式的作品打造至臻才是向上突破的法门,但罗周的确把握到了戏剧文学创作的一条新的途径:一面拓展创作的题材领域,一面在戏曲常见的题材领域反复出新,以完成写作试炼。

有趣之处在于,这种试炼在别人看来或许是一种艰难的苦修——它不仅包含了十多年如一日的不断写作,还包含了对作品的修改、自我改编,甚至对同一题材作品的反复书写……不断加码的要求会劝退旅途中的无数行者,但对罗周而言则是她的快乐源泉:沉浸在写作中的罗周,将剧本脉络当做“快乐水”,将电脑屏幕上跳动的字节当做“游戏时光”,不断加码的要求成为“打怪升级”之路,而每一部剧作的完稿都不啻于游戏通关。

这或许是她“锻打文字”的另一种注解。

“永恒之女性,引导我们上升”

能从写作中收获如此多的快乐,或许从另一方面表明罗周生活的单纯。“她去哪儿都带着kindle,不是在看资料就是在看漫画。”她的同事小华如此评价罗周。

罗周自己的生活轨迹佐证了这一说法,她在微信公号上的《5月,我都做了啥》这篇推文里,总结2020年5月自己的生活:完成了两个戏的成稿,修改了两个戏,开始了一个新戏的写作,同时为它们分别写了创作谈,还追完了三部动漫新番,开了一个新番……最后,她还附上了一张娃娃摄影图,“她有一密码箱那么多的娃娃”,小华透露。

其实,罗周的生活中绝对不止这些。她爱看电影,可以把院线排片无论好坏都看一遍;她爱捏泥人,三国、动漫人物都被她捏得栩栩如生;她爱画扇面,爱设计海报,疫情期间江苏省文学创作院几场线上讲座的海报均出自她手,自诩“不会做海报的主持人不是一个好编剧”……但认识罗周的人都不会否认,她的生活比之常人显得更为简单、纯粹。

从另一个角度理解“简单”,或许不仅仅是总结她的日常生活,更是在归纳罗周的生活态度——拥有自由、独立的空间,心无旁骛只做自己喜欢的事,正如老师张弘所说,“她有种拿得起放得下、做自己喜欢做的事的心态。这种心态是一个能成大器的剧作家所必须具备的”。

当初罗周选择到江苏从事戏剧创作,正是因为她对写作的热情,但是以月工资缩减为原来的四成为代价,不是所有人都能坦然接受的。当时的罗周正处在“没有作品”的三年,母亲看到她的生活状态,便说如果不认真写点作品,不如回江西老家求职。罗周觉得自己还是更乐于与文字打交道,于是以话剧《春秋烈》参评了当年的江苏省戏剧文学奖。

在罗周的成长过程中,母亲一直在督促与引领着她。或许是受母亲的影响,罗周心目中的理想女性形象都是无私与博爱的。正如歌德在《浮士德》中说“永恒之女性,引导我们上升”,在罗周心中,女性既是引领者,也是呵护者,是内心的一个温柔所在。这种情感也同样体现在罗周的作品中。《春江花月夜》中的曹娥、《孔圣之母》中的颜徵在、甚至《顾炎武》中着墨不多的贞姑,这些剧中的女性形象尽管所占比重不同,所处境遇各异,但都具有很强的奉献精神和善解人意的特质,看似柔弱,每临大事却能做出异于常人的高瞻远瞩的抉择。

昆剧《浮生六记》

罗周作品中对这一类型的人物塑造最为成功的之一,是昆剧《浮生六记》中的半夏,这个横亘在历史上真实眷侣——沈复与芸娘之间的虚构角色,自然而温和地串联起整部剧情,不仅使这个本来突兀的存在变得毫无违和感,更成为了注解《浮生六记》精神风貌的一个关键人物。半夏作为一段情感关系中的女二号,不仅没有被塑造在女一号芸娘的对立面,而且某种程度上被塑造成了从一段半路夫妻情缘中获得体悟的成长的女性形象,将生涩抽象的“知”与生活日常的“行”合而为一;反之,她又在某种程度上给了沈复诸多反馈,使得其情感哲学的建立更加完善。半夏的可爱与鲜活,源于作者对这个人物的移情:“半夏是我心中的理想型。” 其实又何止是半夏一人,曹娥、颜徵在等诸多女性角色,都或多或少地折射出罗周心中理想女性人格的光芒。

东方神韵兼具当代意识

罗周的成长,代表了相当一部分80后中国城市青年的成长轨迹。他们生在一个开放的时代,具备国际化视阈;他们见证了一个国家物质文明的飞速进步,有物质条件追求喜欢的生活方式;他们踏着80年代文艺思潮井喷的余波,又赶上了新世纪初传统文化复兴的浪潮。在上世纪80年代成长起来的一代人,携现代视野更客观地看待中国传统文化,也正是这样的一个群体,成为了近十多年来昆曲艺术在高校繁荣的基石。

罗周的作品,同时具备东方色彩与当代意识,评论家李春喜曾精确概括其为“携传统在现代游走”。无论她的笔下是古代人还是现代人,平民还是圣人,他们首先是个普通人,“文学的最高任务就是写人”,这与她受另一位恩师、博士生导师章培恒先生的学术熏陶有关,在她的作品里,人物永远高于事件,“我更希望去写这个人为什么成为了他,他有何独到之处,他的内心世界究竟有什么波澜”。

除了丰满的戏剧人物、古雅的念白唱词,罗周切入题材的角度也颇具匠心,而这被罗周概括为戏剧的最高“题旨”,也是决定作品高下的最终衡量标准。罗周曾为自己每一部作品都归纳了“题旨”,比如《眷江城》是“没有人是一座孤岛”,《浮生六记》是“文字令爱永恒,反之亦然”,《当年梅郎》是“愿你归来,仍是少年”,《望鲁台》是“眺向文明,伟大而不自知”……老师张弘曾说,她向往真善美,赋予笔下的主人公以高度的审美价值和精神魅力,让我们对人类充满信心。

一面是挑剔的高层次昆曲观众,另一面是竞争激烈、年轻化的昆曲市场,仅凭真善美的表达恐怕难以吸引当代观众。这也是昆曲粉丝们引以为豪之处,无论是喜爱的演员还是编剧,他们永远不会成为某位明星大家的“脑残粉”,罗周更加明白这一点。在受邀创作昆剧《浮生六记》时,老师张弘曾劝她放弃这一题材,原因是罗周刚刚完成同样是爱情题材《醉心花》的创作,而《浮生六记》也曾被改编成昆曲和京剧成功上演。罗周在反复思考过后,终于自我突破讲出一个全新的故事。在她的讲述里,芸娘从一出场就是一个故去的人,给这部昆曲营造出一种奇幻色彩。当她在出租车上向张弘津津有味讲述故事构思时,一旁的司机听得入迷,竟催促罗周快点讲,免得一会儿他们下车后自己听不到结尾。

纵观罗周的作品,90%都是古典题材,而近两年她创作了《当年梅郎》和《眷江城》两部现当代题材的昆剧,则是极大胆的尝试。失去了古典戏曲中惯用的水袖、扇子,表演程式也要相应删减和补充,这就意味着创新。“我们能够接受用尽全力之后的失败,但不能接受连试一试的勇气都没有”,如何在寻求自我突破的同时,与不断更新知识储备的昆曲观众之间呼应交流,是昆曲人要不断思考的。

在关心戏曲的人看来,罗周永远让人眼前一亮。戏曲评论家马也曾说,“罗周是一个奇迹,一个年轻女孩撬开了那扇文化的大门,确切地说,那是一扇古典的大门、辉煌的大门、黄金时代的大门,这是我们多年想做却做不成的”,文艺评论家仲呈祥更认为罗周是“一个有希望写出传世之作的作家”。

16岁进复旦少年班、六获田汉戏剧奖剧本奖、两获中国剧本最高奖曹禺戏剧文学奖、20余部作品获国家艺术基金各门类项目资助……被媒体冠以“天才”之称的罗周也许并不执着于金光闪闪的标签,因为创作本身于她而言,就像一个天真的孩子在寻宝。罗周的成功可复制吗?面对记者的问题,罗周笑着说:“当然不会有第二个罗周,因为这世上每一个人,都是独一无二的”。