中国现代长篇小说装帧设计的审美追求

原标题:民族风、文艺韵、时代感——以中国现代长篇小说的初版本为例看其装帧设计的审美追求

装帧,虽然在今天指的是书籍的美术设计,但在现代(1919—1949),主要还是指书籍的封面设计。就中国现代长篇小说的图书装帧艺术而言,如何更好地传达出长篇小说所蕴含的深刻意涵与审美意味同时又不失民族风、文艺韵、时代感,是现代做书人坚定的审美理念,也是一代装帧师们执着的审美追求。

一 民族风

所谓民族风就是用本民族的造型手段与艺术方式刻画出符合本民族风格特色的内容,使其具有本民族所特有的样式与魂灵。它不仅包括在民族形式上对本民族古典艺术的继承与创新,也包括对外来艺术的吸纳与融创。就中国现代长篇小说的装帧艺术而言,就是指艺术家们在融创古今中外的艺术精髓特别是借鉴中国古典艺术的设计元素的基础上,创作出的具有中华民族风味的封面样式。具体而言,体现在如下两点:

(一)定汉字字体为唯一元素,以字形与排列的变化为小说封面的主要图式,凸显书籍装帧的民族风味。这一装帧样式不仅是早期书籍装帧设计的一个重要选项,也是现代长篇小说装岐设计中贯穿始终的审美选择。据笔者统计,在1922年至1949年出版的全部360余部现代长篇小说中,有70余部长篇小说采用了以汉字为主元素的设计样式,占全部作品的近五分之一,且每个时段都未曾间断。在这些汉字体版式中,又大致可分为书法版、印刷体版与美术字版三种。

书法版中,以作者自写的行书作为封面主体的最多,这也是由行书端正平稳的特点所决定的。如老舍的《老张的哲学》《赵子曰》《二马》、山丁的《绿色的谷》、沙汀的《淘金记》、端木蕻良的《科尔沁旗草原》、茅盾的《霜叶红似二月花》、柳青的《种谷记》等;也有用作者自写的楷体作为封面的,如张资平的《冲积期化石》、李韵如的《三年》等;而叶圣陶用篆体写的书名《子夜》《山雨》《心病》等,如开明风气,平正而严谨,简明而古朴。这些设计朴素大方,既有个人气质,又有民族风味。当然,由于受中国书法艺术的熏陶,这些书名除张资平的《冲积期化石》、徐仲年的《双尾蝎》和沈从文的《阿丽思中国游记》等采取现代的横排样式外,大多采用了竖排,这也契合书籍装喊设计的民族风格。

老舍《赵子曰》 1928年初版本封面

印刷体版中,因宋体字横平竖直,棱角分明,字形方正,结构严谨,整齐均匀,使人在阅读时有一种舒适醒目的感觉,故印刷体版中多采用宋体字作为书名,如黄俊的《恋爱的悲惨》、张资平的《苔莉》《最后的幸福》《欢喜陀与马桶》、王志之的《爱的牺牲》、周文的《烟苗季》、萧乾的《梦之谷》、高咏的《随粮代征》、王西彦的《古屋》、萍草的《泛滥的黄河》、艾芜的《山野》等。与书法版多采用竖排样式相反,印刷体版除王统照的《一叶》、庐隐的《象牙戒指》、罗洪的《孤岛时代》、陈餘的《死灰》等极少数为竖排外,多从现代的横排样式,反映出装帧设计者在传承融合中国古典文化的同时又与时代同步的现代理念。

美术字版因是手绘美术字,相较前二者而言,则显得略为多样化,不仅有宋体字、黑体字、揩体字,还有变体字。更为重要的是,由于是手绘字,可大可小,可长可短,可曲可直,故而可根据作品本身的大小适度地设计字体的体式,在不同的色彩的映衬下,书卷气与民族风较印刷体而言就显得更为丰富与显在。

如宋体字中茅盾的《腐蚀》、无名氏的《野兽野兽野兽》、《金色的蛇夜》、周楞伽的《风风雨雨》、丁易的《过渡》、周而复的《白求恩大夫》等,或以红色、黄色套底,或以红色为主字体色调,适度放大,置中竖排,十分醒目。黑体字中如秦心丁的《洄浪》、超超的《小雪》、高沐鸿的《红日》等,虽看似简朴、方正,但因粗壮且呈等线体,同样夺人眼球,也显示出中西方文化融汇交流过程中现代装帧人求新变异的世界眼光。变体字中,张资平的《长途》、周彦的《我们是戏剧的铁军》、沈寂的《红森林》等颇具特色,它们在书上方三分之一处横向排列经过加工放大的变体字书名,通过色彩的对比性变化,如或红底白字,或白底黑字,或蓝底红字,同样起到了醒目耀眼的作用。

最为人所称道的是莫志恒为巴金的《家》所做的设计。因《家》是“激流三部曲”的第一部,所以作者用美术字把“激流”二字放大后顶满居中,以细点子空心点出,印橘红色,上四分之一中心处套印黑色的美术字‘‘家”,下方正中接印三个小字“巴金著”,全书一共6个字,将《家》与“激流”的关系精妙地展示了出来,真可谓疏密倶巧,虚实相生,也因之被人誉为“《家》封面,甲天下”。而后期开明书店的长篇小说统一以汉字的书名作为主元素,辅之以汉瓦和波形纹饰,颇显民族风范。文化生活出版社的“现代长篇小说丛书”同样统一上标大字号书名与小号“现代长篇小说丛书”字样,粗线条下为作者名和社标“文化生活出版社”,简约朴素,既透出民族气息,又彰显招牌样式。

巴金《家》初版封面(影印版)

(二)以色块状图式为主导,辅之以与主人公心境相似或文本主题相契合的图画,或以对称性图案为封面设计,凸显作品的和谐美与装帧艺术的民族风。色彩是装帧设计的第一要素,不同的色彩搭配呈现出不同的审美感受。在许多现代装帧设计师们看来,以色块状图式为主导,辅之以与主人公心境相似或文本主题相契合的图画,可以更好地、简洁而又鲜明地展示出现代长篇小说的内在精神。例如匡亚明的《血祭》,以红、黑二色作为主色调,以界线分明但又不规则的红黑色块做拼接,红色象征鲜血,黑色象征祭奠,二者的合理搭配间接性地将作者用自己的心血来祭奠他自己亡魂的寓意传递了出来。

张资平的《明珠与黑炭》在色彩的搭配与条块的分割上也颇具特色。同样是红、黑二色,但设计者在左上方三分之一处画一个黑色的正方形,书名《明珠与黑炭》的“明”字大部分置于黑色正方形内,但从二分之一处开始写,呈白色,状似凸显而不至于隐没;右下三分之二处画一个红色的长方形,与黑色正方形构成对角关系,长方形上方横排的“张资平著”为黑色,一个人的一半后脑勺显于红色的长方形左边界处,为黑色状;右上方横添一指宽的红色的长方条,上标出版年代—1931,但“1931”为红白相间,显于红色中的“1931”为白色状,显于书纸原色(白色)中的“1931”为黑色,各占一半;对角“明”字的小半部分与“珠与黑炭”为黑色状,与白底色封面成对比,另一半人的正面头像立于书纸的原色中,与黑色状的半个后脑勺拼接成一个完整的人头像,但上下错开,暗示社会的不平与黑暗。全部构图红黑对比分明,条块切割清晰,在黑色正方形里的“明”字与在红色长方形里的半个后脑勺,色彩落差鲜明,瞬间将读者的注意力集中在这一巧妙的构图上,令人过目不忘。

张资平《明珠与黑炭》初版封面

虽然张资平的这部小说写得很一般,但由于封面设计新颖独特,首印3000册2个月就售罄,3月份就印行了第二版,到同年8月,第三版又上市了。

与之构图相近的还有良友文学丛书。它以不同色彩的条形、块状为主构图,辅之以与主人公心境相似的画,虽各不相同,但整体风格一致。如王统照的《春花》、张天翼的《在城市里》、王鲁彦的《野火》、王西彦的《村野恋人》等,都颇吸人眼球,也突出了良友文学丛书特有的品牌样式。

之后的“晨光文学丛书”也延用了这一样式,同样为人称道。如师陀的《结婚》,淡蓝色和铁红二色搭配,上下各涂一同宽的铁红色条,左侧为一纵向的蓝色块,上嵌人二分之一铁红色条内,下置全书三分之二略多处,书名“结婚”用黑色的美术字印于蓝色块内,右下三分之一处为一蓝色正方形,中画一对鸯鸯,象征全书寓意。由于淡蓝色底与黑色书名对比鲜明,《结婚》的书名便显得极为醒目,仿佛跳入读者的眼睛,令人爱不释手。而这种条块与图画相搭配并契合全书寓意的构思模式,也成为“晨光文学丛书”的招牌样式。

师陀《结婚》1947年初版封面

不过,一般这类图式往往是双色变幻,也多是以红黑为主色,如王余杞的《浮沉》、曼陀罗的《红豆》、马宁的《处女地》、万遇鹤的《中国大学生日记》等,都给人热烈又不乏庄重之感。偶有用三色构思的,如潘柳黛的《退职夫人自传》,以淡玫瑰色、紫红色、黄色三色色块为主题构思,横纵排列,交错置换,同样构成了一个鲜明而又不失和谐的视觉整体。

除色块设计外,装帧师们还喜欢用对称性图案作为封面设计,在和谐美中展现作品的民族风格。中国古典美学讲究对称,讲究和谐,对称美也是一种和谐美,它不仅艺术地折射出中国人所独有的阴阳平衡的美学观念,也完美地展现了中华文化高雅庄重的审美情趣。

如王西彦的《寻梦者》,以左右对称的一扇门为主画面,两边无论门柱底还是门楣,还是门把装饰等都呈对称状,红色的色调虽显暖意,但关闭的门还是暗示出知识分子封闭的、不切实际的“寻梦”心态。李劼人的《死水微澜》、《暴风雨前》、《大波》也是左右对称的图式,两边以装饰性的藤蔓环绕,别有风味。这也是中华书局文艺类图书的招牌样式。

较为别致的是程碧冰的《饿殍》,左右两边对称站立着两个一模一样的秃鹫,衬之以黑色的条纹与装饰性花草,将主人公精神无所依傍而产生的迷惘、困苦、孤独、悲愤,甚至如同死人一般绝望的情绪表现得入木三分。其他如高歌的《加里的情书》、北风的《墙头草》、叶舟的《封锁线》、丁谙的《前程》等,都以对称的装帧设计给读者留下了深刻的印象。

可以说,正是不同色块的合理分割和疏密有致的协调安排以及对称的艺术所产生的简约美、韵律美、和谐美,辅之以与主人公心境相似或与文本主题相契的图画,使封面更显丰富美,使得现代长篇小说的封面设计呈现出清晰而又富有张力的审美效果。

二 文艺韵

图书装帧是一门艺术,不同类别的书籍展现出不同的书装特质。作为文艺书籍,其装帧自然免不了文艺属性,即装帧师通过对作品的阅读理解后在构思设计上呈现出的文艺韵味。因此,如何在有限的平面空间里透出无限的内容,进而激发起读者的艺术想象力,使读者通过封面的形式美、意蕴美展开无边的遐想,以小见大,以有形见无形,凸显装帧的文艺美,是现代文艺装帧设计者的首要选择。据统计,约75%左右的现代长篇小说在装帧设计上都以绘图的方式彰显作品的文艺韵味,不少作品因之而获得了视觉效果与市场效应的双丰收。

(一)通过人物画的方式以象征、暗示、比喻等手法,映现或升华作品的主题。小说是通过人物的故事与命运来传递作品的主题的,在封面画中以人物来展示作品的意蕴自然成为众多装帧师的首选。据笔者统计,以人物画的方式作为现代长篇小说的封面设计约占全部作品的近三分之一,时间贯穿始终,其广泛与受喜爱的程度可见一斑。

早期如江雨岚的《离绝》以一对男女背靠背的方式表示分离的情状与痛苦。图式虽然简单,但也显示了20世纪初装帧设计师们的艺术尝试。别具匠心的是黄心真的《罪恶》。为了很好地诠释佣人阿进见色起心,因嫉妒、多疑而滥杀多人这样一个十足的变态狂和杀人魔王的恋态性格,设计者以一个愁苦的人脸像作为主要元素,同时从他的双眼角勾出两条吐着蛇信的毒蛇,盘桓在他的头顶,象征着他目光如蛇、心毒手辣。毛笔写就的两个字“罪恶”一左一右地排列脸边,其中“恶”上边的“亚”字为空心,下面的“心”与“罪”字完全墨写,暗示阿进的罪恶是“心恶”,是“罪”,其最初的本质决非恶人。整个封面配以浅灰色的底色,更衬托出恐怖浄狞的气氛。阿进的人性之恶、作品的主题以及作家的意图也由之揭示得形象生动,入木三分。

获创造社征文奖的《结局》与《农夫李三麻子》也采用了类似的构思。《结局》的右上方以残缺的“心”字为背景,红男黑女两个青年挽着手却身体各自反向倾斜,象征着男女主人公似有爱意,实则貌合神离。而红黑两色相间的主色调,则喻示着主人公敢于向旧世界挑战的英勇气概。联系小说的寓意,也就是说,从政治的含义上看,小说名为《结局》实际是写无结局,即青年女子不明目的地盲目加入革命,是不会有什么好结果的,特别是那些出身于半封建家庭的小资产阶级知识分子,以爱的方式寻求革命及其未来的结局,更不会有什么好结局。这一设计既冲击了读者的眼球,也诱发了读者对作品的购买欲望。小说1929年1月由上海创造社出版部初版1500册后,10月即由上海水沫书店再版至3000册,1930年2月又印行了第3版,至4500册。若不是之后被国民党以“普罗文艺”为由查禁,当不止这一印数。

《农夫李三麻子》是讲一个因受剥削压迫而穷困潦倒、走投无路的农民,被迫革命却遭捕杀的悲剧故事。因此,设计者也以红、黑两色为主色调,左下方为熊熊燃烧的烈火,上方及正面为黑色背景中一个人低着头,旁边一把镰刀借指农夫,书名有意设计成凡可成圆点处均为圆点的美术字,以红白为界显出头影的轮廓,头影外侧为红色,头影内侧为白色,只要将这些字符的圆点与头影中白色的圆点稍加关联,就可辨识出那些圆点指代麻子,整体观之就是喻指农夫李三麻子其人其事。封面的构思与寓意一目了然。

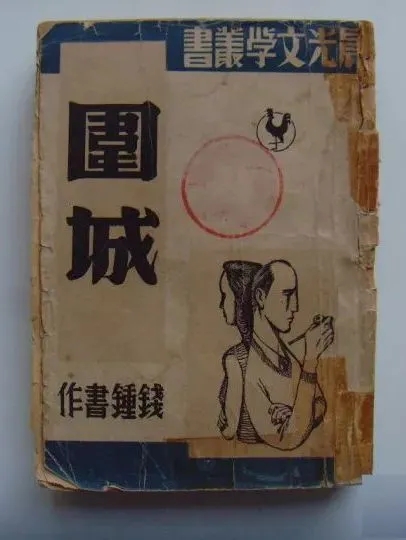

后期如严文井的《一个人的烦恼》封面上那个若有所思的沉思头像,巴金的《寒夜》封面上一个瘦骨嶙峋、穷困潦倒的知识分子行走在山城的街道上的构图,钱钟书的《围城》封面上一对夫妻背向相靠、各有所思的设计,都出色地诠释了文本的意蕴,也堪称现代长篇小说装帧设计的优秀之作。

钱钟书《围城》初版封面

不过,在笔者看来,人物肖像画得最好、最形神兼备的是陶冰的《安蒂小姐》。封面上的“安蒂小姐”系着米黄色的头巾,高高的刘海波浪般卷起,与黑色的上衣相互映衬,和谐自然。两条细细的文眉和长而弯翘的睫毛下一双明亮的大眼透着忧郁,挺直而又秀气的鼻梁与充满诱惑的嘴唇使安蒂小姐的形象楚楚动人。画家精湛的工笔画艺术将主人公安蒂小姐的形象刻画得如照片般栩栩如生,而那回眸一望的忧郁的眼神,将美丽的安蒂小姐在战争的时代潮流中自强、艰苦却又悲惨无奈的一生,凸显得淋滴尽致,也印证了章桂征所说——

“装帧家在创作中只有深刻地揭示出小说的题旨意义的深刻性与丰富性,才能获得一种充满相对无限性的封面设计的容量”[1]。

(二)通过景物画的方式呼应文本的意涵。与人物画宜契合文本的主题不同,景物画多显得较为抽象,但也有不少设计显得别具一格,给人留下了深刻的印象。如蒋光慈的《冲出云围的月亮》以红、黄、蓝三色套印,黄、蓝两色用线面截然分开,以蓝色象征乌云,冲出云围的一轮圆月高高地挂在朦胧的黄色的天空上,书名用红字,“冲”字大写,月亮看似皎洁却朦耽,与主人公的心境及全书的浪漫主义氛围很好地契合在一起。茅盾的《虹》也是以雨过天晴后蔚蓝的天空中显现的一道彩虹为主元素,内外勾勒几团云彩,作家的祈望与作品的主题一望可知。类似的还有曼陀罗的《爱的幻灭》,以几朵乌云随风而去象征爱也随风而去;田涛的《焰》,以熊熊燃烧的火焰象征抗战不熄的烈火;萧蔓若的《解冻》,表现太阳下一座巨大的冰山正在融化。它们都以象征的方式呼应了文本的意涵。

不过,最令人称道的是张资平的《脱了轨道的星球》和巴金的《新生》,即便放在当下,仍是装帧艺术的上乘之作。《脱了轨道的星球》初版本就设计了两种封面:平装本是在金黄色的太阳照耀下五彩缤纷,一颗脱离了轨道的星球斜贯其中,书名采用特意设计的美术字,凡有“月”或“日”、“目”字的均绘成“星”状,字意相合;精装本以黄色为主调,两边竖立两道黑色条块,中间以等线体的宋变体字为书名,左边黑色宽条块下,一个带有光环的星球在下角,映入黑色界面的一半星球则是黄色,映入黄色界面的一半星球是黑色,右边则是黑红两色条块,色彩鲜明,构思切题,联想自然,颇有冲击力。

张资平《脱了轨道的星球》初版平装本封面

《新生》的封面为钱君匋设计,多年后钱先生仍引以为豪。他说:

“就拿为巴金名著《新生》所作的封面装帧来说吧,又作了新的处理。这是一部中篇小说,书面的下端用黑色画了三级石头台阶,一枝小草从石头缝里顽强地生长出来,用小草象征新生,把石头台阶比作黑暗的势力。技法不用由浓到谈的照相式层次,而以无数细点来表现疏密浓淡。设色简洁,只有红、黑两种,红色作书名,象征血,黑色象征铁,铁与血交融,暗示敢于向旧世界挑战的英勇气概,留给读者一种宽广的联想。巴金看到了非常高兴,对我说,这样的装帧同作品的内容很协调,表达得恰到好处。”[2]

(三)通过动物画的方式呈现文本的意蕴。这类设计虽然不多,但也有几本至今仍令人称赞的作品。章克标的《银蛇》是一部卑俗的、带有唯美主义和颓废色彩的猎艳小说。由于作者深受日本唯美一颓废主义影响,故而小说内容庸俗,格调低下,谓之“颓+荡”并非过分。但小说的封面设计确实好,银蛇蜿蜒而上,将主人公见色起心、以猎艳为能事、以剌激的官能享受慰藉内心的快感、以爱的白日梦填补醉生梦死的生活表达得形象生动,在早期的装帧艺术中可算是别开生面。

茅盾的《动摇》封面也为钱君甸设计。在朱红的底色上,画着一个青年女子的正面脸庞,有一只蜘蛛从一条丝上挂下来,正好在脸庞正中,左半边不画,只画右半边,表现出书中的主人公既敢于冲击黑暗的罗网,又对前途茫然的心情。此外,老舍的《猫城记》封面上以强烈的色差凸显一只黄色的猫在池边喝水的场景,张资平的《青年的爱》封面上一只小鸟站在大大的红心上歌唱的画面,在冲击读者眼球的同时,也起到对作品寓意更深刻的理解作用。

老舍《猫城记》初版封面

三 时代感

任何艺术都要表现出时代感,长篇小说的装帧更不例外。这不仅是因为它具有艺术属性。还因为它同时又具有商品属性。这就决定了它必须以强烈的时代感冲击读者的眼球,激起读者强烈的购买欲望。可以说,让装帧透溢出时代感是时代赋予书籍装帧艺术家的天然使命。纵观现代长篇小说在装帧设计上的时代感,主要表现在以下几个方面:

(一)以新颖奇特的裸女画或带有符号意味的现代派艺术为设计主元素,展现个性解放的时代美感。20世纪20年代是个性大解放时期,顺应这一时代浪潮,众多的刊物封面、插图纷纷采用裸女画或带有符号意味的现代派艺术画来吸引顾客。长篇小说的装帧也随之效仿。最先在长篇小说中使用裸女画作为封面的是罗西的《玫瑰残了》。设计者以一个裸女在小河边洗头为主元素,以一个红圈、三个白圈象征红玫瑰变白,“变残”,暗合小说的主题。之后,楚洪的《爱网》、张资平的《天孙之女》、陈一夫的《春天的落叶》等也采用了裸女作为封面,留下了那个时期装帧艺术的时代印痕。

彭芳草的《管他呢》是最早用现代派艺术画作为封面的长篇小说。小说以印象派手法描画了一个很多人拥挤在一起的图形,给人以压迫与紧张感。颇有意思的是叶永蓁的《小小十年》。小说的封面完全由一组标点符号组成,颇让人费解。对此,他在《后记》中这样解释:

“我觉得这小小十年之间,自己好象都是标点一样的可笑。有些事,我在这十年之间,已经象结点一样的作了终结。有些事,好象叙点一样的才开始。有些事,我好象逗点一样的必继续下去做。有些事,做过好几回了,重复得象双引号一般。有些事,却还刚刚开手,又象了单引号,奔波了好几省,我也画上一条省界的线,奔波了几十县,把县界的线画得比省界的线长。革命是仅仅记到几个所谓的‘革命领袖’的人名,画上一条人名旁边所直的符号;以后觉得自己是还需要知识的,因此也画了书的符号。而疑问与惊叹,则无处无之。所以,总之,在这小小的封面画内,我觉得真可以表现自己小小的十年。不仅这样,设或可以表现全部的人生,无论谁的。”[3]

应该说,这一设计确实别有特色,但如果没有现代派艺术的影响,他也不会创作出这样颇具现代意味的小说封面。

(二)以抗战为主色调或以抗战时战士和农民的新气象为主元素,展现全民族抗战的时代风貌。1931年,日本开始发动侵华战争,“九一八事变”与“淞沪会战”拉开了中国抗日战争的序幕。文学作为时代的晴雨表自然肩负起了书写全民抗战这一伟大使命的历史重任,表现中国人民不屈伟力的抗战文学随之成为这一时代文学的主旋律。相应的,长篇小说的装帧艺术也发生了巨大的改变,特别是抗战小说,以抗战为主色调、以抗战军民生活为主元素的构图样式,成为装顿者首选的设计理念。

率先反映这一气象的是黄震遐的《大上海的毁灭》。这是第一部以“一·二八”淞沪大会战为题材的长篇小说,也是一部讴歌中国军民不屈不挠地抵抗外来侵略的爱国主义小说。设计者以上海钟楼为背景,上部虚画一个红色的、浄狞的、满是杀气的恶魔张开双臂欲扼杀整个大上海,在恶魔的下方实画一个义愤填膺的青年男子,右手紧握拳头,左手拉着一个略显惊慌但依然坚毅面对的女青年的手臂,女青年的手指向战火纷飞的方向,传递出中华儿女不畏列强人侵、坚强不屈的刚毅性格以及誓死为民族独立而战、保家卫国的爱国热情。

更显时代感的是王寒生的《战血》。封面与封底:中国的地图上,一大滴鲜血由东北的大地上四溉开来,这是“九一八”事变后日本侵略者对中国人民欠下的血债,两个鲜红的大字“战血”将由此迸发的中国人民抗日复仇的决心表现得不屈而坚定。扉页1:日本鬼子挥舞着战刀踩踏在东北人民的累累头骨上,“‘九一八’之夜”五个背景大字清晰可见,铭记着历史节点的耻辱与悲哀。扉页2:岳飞手书拓本“还我河山”夺目警醒,尽显中华儿女精忠报国、捍卫祖国统一的民族气概。扉页3:在《战血的扉语》题名下,写着这样几行诗:

“为着争生存,我们都得这样干!/为着求国土完整,我们可以牺牲不活!/这是伟大而无可比拟的呵——/只要是有血在流,只要是有心在跳,凡是中华的民族,都要/肩着这个重担——复仇。”

这是诗,更是血的誓言!《战血》的封面、封底及三张扉页的整体设计,流溢着浓烈的抗战气息,鲜明的主题与坚定的立场迎面扑来。

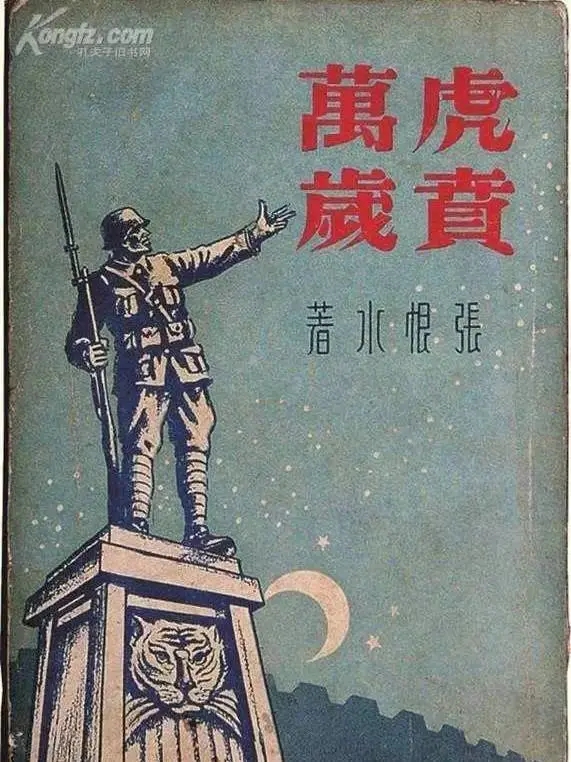

受时代的陶冶,连一向写通俗小说的张恨水也拗不过抗日战士的热切恳求,接受了创作以57师常德会战为题材的长篇小说《虎贲万岁》的任务。书完成后,封面的设计是:月夜下,一个全副武装的57师战士右手执枪站在有“虎贲”头像的台塔上面,左臂张开招呼英勇的战士们冲上前来,战士的背后是长城状的城墙,它既是常德之城,又象征着中国长城。威武的中国军人与屹立的长城形象,将中国军人英勇抗战、誓死保家卫国的雄心壮志表达得淋漓尽致。

张恨水《虎贲万岁》初版封面

欧阳山的《战果》的封面,以红色为底色,用几条线勾勒出一个小孩看着日机扔下的炸弹正呼啸而下(这个小孩是作品的主人公丁泰),旁边一架高射机枪正对着敌机。寥寥数笔,将小说的时代氛围交代得清清楚楚。其他如含沙的《抗战》封面画着义勇军端枪冲向前方,端木蕻良的《大地的海》封面画着中国军队杠着旗帜昂首向着太阳的方向进发,程造之的《沃野》封面以两个义勇军队员为主角,背景是绵延的行进中的游击队。抗战的时代图景一目了然。

(三)以新技术革命带动印刷革命,在美的历程中领略时代特色。20世纪是技术革命的时代,日新月异的科技革命也给印刷界带来了革命性的变革。就中国的印刷业而言,西方先进的印刷设备的大量引进,直接促成了装帧设计的革命性变革。这其中最有代表性的是1936年7月15日上海良友图书印刷公司作为《良友文学丛书》第27种出版的《一个女兵的自传》。该书为软布面精装,外加彩印封套,封面首次采用国外引进的照排技术,将谢冰莹英姿焕发的戎装照作为装帧设计的主元素,书页选用米色道林纸,内插四幅作者不同时期的照片,形款毕现,堪称珍本,不仅再次轰动全国并引发了书业界装帧设计的革命,也使《一个女兵的自传》成为中国现代传记文学中最珍贵的记忆之一。小说首印3000册,大受读者欢迎。1937年6月15日,《一个女兵的自传》再版,印至4000册。诚然,《一个女兵的自传》的内容固然是吸引读者的首要前提,但优美的装帧艺术无疑起到了锦上添花的作用。

谢冰莹《一个女兵的自传》初版封面(影印版)

之后,良友文学奖获奖小说《天下太平》也采用了摄影照排技术,封面是崇明岛的农村田野照,欲借之复现崇明三和镇农村的凋敝状况,但因为照片有些模糊,效果不太理想。1946年11月,赵家璧再次在“晨光文学丛书”《惶惑·四世同堂第一部》上尝试摄影照排技术,将老舍端坐在一张藤椅上的照片印在封面上,效果颇佳,不禁让人想起10年前那个令人激动的时刻。

一时代有一时代之精神,一时代有一时代之美感,一时代有一时代之风韵,三者的完美结合或可是装帧艺术的美的再现。诚然,现代长篇小说装帧艺术的民族风、文艺韵、时代感,不是截然分明的,而是相互交汇、相互融合的,即所谓你中有我、我中有你的。现代长篇小说的装帧设计也不是个个都美奂美伦,个个都精彩无比的,但正是这些装帧设计家们的不懈努力与大胆探索,不断以新颖独特的设计和具有时代特色的造型引领中国现代长篇小说图书装喊设计的新潮流,才把他们开时代之风气、契文艺意涵之灵魂、现民族之魂魄的艺术追求发挥到极致,才为现代长篇小说的图书装帧奉献出众多优美的、甚至足可传世的精品佳作。他们不仅为新文学长篇小说的装帧艺术带来了革命性的演变,也奠定了现代长篇小说装帧艺术的基本范式,为现代长篇小说的艺术发展做出了不可磨灭的贡献。

注释:

[1]章桂征:《试谈小说书籍封面设计的容量》,郭振华、余秉楠、章桂征编《中外装帧艺术论集》,时代文艺出版社1988年版,第244页。

[2]钱君匋:《书籍装帧艺术生活五十年》,《书衣集》,山西人民出版社1986年版,第35页。

[3]叶永蓁:《小小十年·后记》,上海春潮书局1929年版。