巴金与李健吾往来书信时间辨正

巴金先生与李健吾先生结识于1933年,至1982年李健吾先生遽然离世,两人的交往延续近半个世纪。在这近半个世纪的友情中,与大多数文人一样,书信往来一直是两人交流思想、表达情感的最主要的方式之一。两人的往来书信,目前公开发表的有76封(此为不完全统计,或许还有笔者尚未掌握的已发表书信):巴金致李健吾书信38封,都收录于《巴金全集》第23卷(人民文学出版社1993年12月版);李健吾致巴金书信38封,其中《李健吾书信集》(北岳文艺出版社2017年12月版)收录37封,《写给巴金》(大象出版社2008年4月版)收录4封,其中有1封是《李健吾书信集》所未收。

这批书信大部分没有完整的落款时间,有的未署年份,有的年份、月份皆不署,还有的是缺页的残简。笔者在查阅时发现,有几封信,书籍编者判定的写信时间有误或者不明确。没有明确的写信时间和按时间正确排列的顺序,会给研究者利用史料深入研究带来一些阻碍或者误导;对于普通读者而言,更是难以明白信中片言只语之所指,无法领会蕴藏在文字背后的风云变幻。

为此,按照以上三种书信集判定的写信时间,笔者将这七十六封往来书信按顺序排列,根据书信内容、书信之间的逻辑关系,并参考巴金日记、当时的报刊等材料进行辨析,发现至少有十三封书信的写信时间判定不准确(或不明确)。有几封信的时间判定比较简单,了解相关历史背景的人一眼即明,似乎不需赘言。然而,书信时间的考证环环相扣,前一封信可能是后面几封信的参考依据,故而对每一封信的时间判定必须坐实。因此,笔者不揣简陋,将这十三封书信抄录于此,重新判定写信时间,并将考证依据略作阐述。惟部分书信较长,为避免本文过于冗长,将与考证依据无直接联系的内容略作删节;《李健吾书信集》个别文字录入有误,如涉及重要信息的,据书信手迹改正。

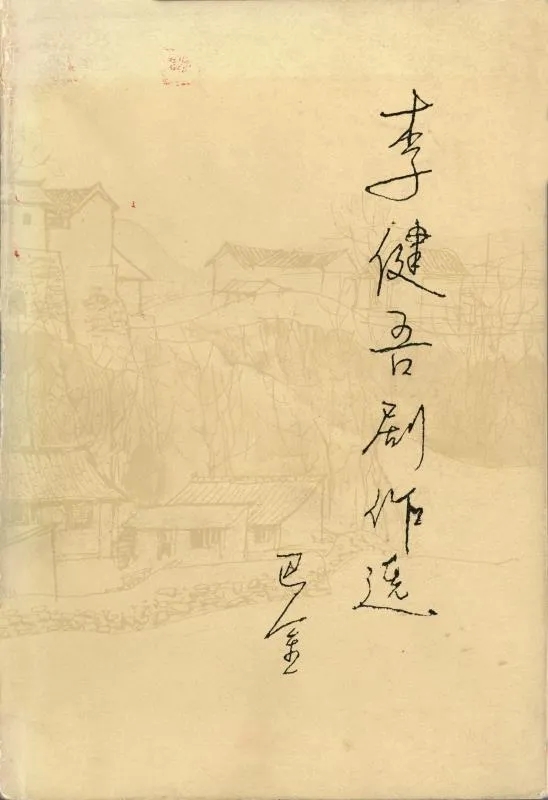

巴金题写书名的《李健吾剧作选》

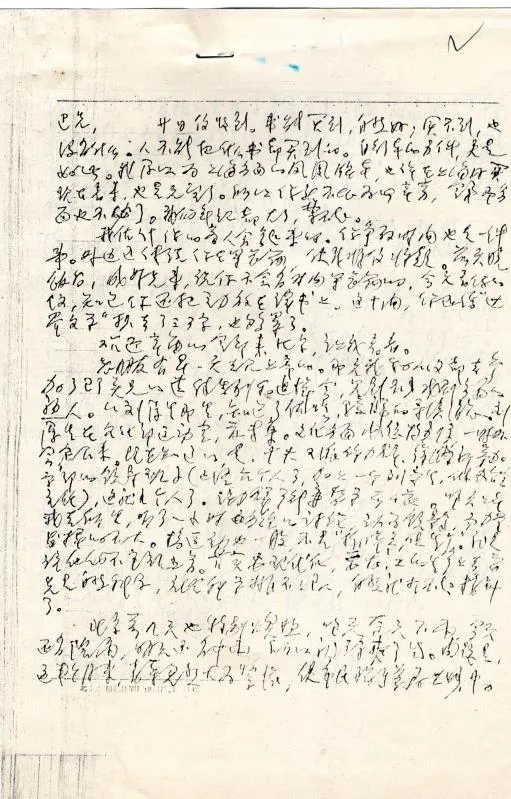

李健吾1977年7月22日致巴金信手迹

1949年7月第一次文代会期间,巴金与李健吾等友人摄于北京北海(左起:靳以、陆申、郑振铎、曹禺、李健吾、巴金)

一

健吾兄:

谢谢你的信,方瑞去世,的确是一个不幸的消息,它使我想起许多事情,我替家宝难过,我自己也不好过。我得信后第二天就写信托一位在北京的朋友去看看家宝,代我向他致意,并希望他节哀。今天得到了回信,说是见到了家宝:“还是那样,倒并不很颓丧,但还是很难过,因为……这多年来他们二人就一直相依为命似的。两个女儿这次都回来了,小的一个打算复员回京,估计问题不大。”“据说方瑞只是虚弱和关节痛,去世前几天就不大吃东西,但也不愿服药。这次去世还是有些突然。医生说是因为给痰堵住了。”她的女儿能回京就好了。因为他生病一直要人照顾,我知道他的岳母已经死了一年多了,家里再没有别人。

你自己身体也不好,暂时不必去看他。据说他记忆力差,谈话有些颠倒。

我很好,我的生活情况你的二女儿看到了一点,你也可以放心了。我并没有好好招待她,正感到抱歉,你却感谢我对她热情,更使我感到惭愧了。

我还在翻译赫尔岑,不过进行得很慢,他是一个文体家,文章很有感情,但有时也很做作,有时爱发点议论,有些地方实在别扭,他不懂阶级分析,有些缺点一眼就看得出来。他读书多,喜欢用典故,译起来,相当吃力。

别的话下次再谈。望你保重身体。

祝

你好!

芾甘 八月廿八日

问候淑芬嫂![i]

《巴金全集》将此信勘定为1977年8月28日,显然是不对的,理由有二:一,曹禺的妻子方瑞去世于1974年7月[ii];二,李健吾1974年8月13日致巴金信开头说:“告诉你一个不幸的消息。曹禺的爱人邓小姐因为服安眠药过量,第二早发现去世。”[iii]邓小姐就是方瑞(本名邓绎生)。故此信的写信日期应为1974年8月28日,是巴金给李健吾8月13日书信的复信。

二

健吾兄:

好些时候没有给你写信了。看到你给辛笛的信,知道你的一些情况,很高兴。你的文章还在我这里,我打算过两天就给你寄去,只是我看见你寄给辛笛的信封上写的地址和以前写给我的不同,大概是胡同改了名吧,究竟写什么好,请你告诉我。揪出“四人帮”,的确是大快人心的事,上海人也一样恨他们。他们把毛主席亲手缔造的新中国搞成这样,真是罪该万死!对我个人来说,打倒“四人帮”,搬走了压在我头上的大石头。我过去无意间得罪了张、姚,其实也只是一两篇短文的事,想不到他们记仇记得那样深,他们在一天,我就睡不安宁,我只好不声不响免得刺戟他们,让他们忘记我的存在。其实这几年我也并不怕,不过为了孩子们,我得小心。但是(以下缺)[iv]

此信为残简,无落款信息,《巴金全集》判定其写信日期为“一九七七年(约)三月 日”。从书信内容来看,其时应在打倒“四人帮”后不久,1977年3月大致符合这个时间背景。然而仔细阅读,发现信中还有其他信息可供推敲。巴金在信中说:“你的文章还在我这里,我打算过两天就给你寄去,只是我看见你寄给辛笛的信封上写的地址和以前写给我的不同,大概是胡同改了名吧,究竟写什么好,请你告诉我。”李健吾1976年12月15日致巴金信中说:“十二日信,昨夕到达。首先,我的地址是‘北京东城东罗圈胡同11号4201室’。东罗圈胡同,在文革时期改为‘远见胡同’,它在干面胡同(在文革时期,也改为瑞宝路16条)内东头,现在这两个胡同都又改回原来的名称。所以可能你发现有些出入。你就把我那几篇怕见公婆的东西寄到上述地址吧。”[v]这极有可能是对巴金来信的复信,可初步判定这封残简的写信日期为1976年12月12日。

巴金在信中说:“揪出‘四人帮’,的确是大快人心的事……我过去无意间得罪了张、姚,其实也只是一两篇短文的事,想不到他们记仇记得那样深。”李健吾在12月15日的信中则说:“姚文元这个文痞,过去想进文学所,何其芳不收,后来红极一时,我们有些人,每每耽心学部会被解散。现在这块砖头算落地了。这个人器量小到不能再小,哪里是个政治家!”可看作对巴金痛斥“四人帮”、评论姚文元器量小等话语的回应。

巴金要寄还给李健吾的文章(李健吾称之为“我那几篇怕见公婆的东西”)指的是什么呢?巴金1976年8月6日致李健吾信中提到:“两三星期前佐临来过,谈起你,知道你写了论巴尔扎克和司汤达的文章,说他也想看看。我让辛笛给他送去了,也把你的地址抄了给他。对你的文章我只提了两三处小意见,在原稿上打了记号。”[vi]李健吾1976年9月8日致王辛笛信中说:“我那三篇小东西,你们朋友看过千万要提意见……”[vii]据此可以推断,这次巴金要寄还的文章大约便是指三篇“论巴尔扎克和司汤达的文章”。1976年12月31日,巴金致李健吾信中说:“稿件想已收到。一九七七年就在眼前,现在是七六年的最后一天了。”[viii]可以推测,巴金在得到李健吾12月15日确认地址的复信后不久,便将文章寄出了,而他此时(12月31日)也估计李健吾已经收到。李健吾1977年1月3日的信答复说:“两次信和邮件都已收到,非常感谢你费神看稿,还帮我邮回那三篇东西。”[ix]以上摘录的种种信息,前后印证,足可判定巴金这封残简的写信日期为1976年12月12日。[x]

三

健吾兄:

信收到。稿件已在昨天挂号寄上。四人帮垮台后你的稿子有出版的希望了。不过看情况,还得慢慢地来。事情太多,只好一件一件地办。上海的熟人都好。柯灵、师陀倒常见面,也谈起你。昨天看到四十年前的一篇《小说家座谈会第二次纪录》(是张春桥记录的)。里面有这样的话,抄给你看看:

张天翼:……譬如刘西渭批评李广田,他就提到李广田是山东人,山东人底气质是好的,福建人不好——

陈白尘:在座的谁是福建人?(大笑)

聂绀弩:福建人没有,山东人倒有的吧?

张春桥:(放笔举手)我拥护刘西渭。(众大笑)

今天读起来,觉得好笑。怎么以前对张春桥这个人和他在三十年代写的那许多文章一点印象也没有?我脑子里就只有一个阴险可怕的面貌,那是五十、六十年代他给我的印象。祝好!

芾甘 廿一日

问候淑芬嫂[xi]

《巴金全集》将写信时间判定为一九七七年十二月二十一日,也极为蹊跷。《巴金全集》中另收有同一天巴金致李健吾的书信。同一天给李健吾寄了两封信,并不是问题。如果第一封信投寄后,又因他事需要再写一封,按照常理,后一封应该会略略言及前一封信。但看两封“一九七七年十二月二十一日”信的内容,两者却毫无瓜葛。

这封信开头说:“信收到。稿件已在昨天挂号寄上。”如果巴金挂号寄出的稿子也是指前面提到的“论巴尔扎克和司汤达的文章”,那么,此信的写信日期应为1976年12月21日。12月12日,巴金致信李健吾询问其地址是否“胡同改了名”,12月15日李健吾复信确认胡同改了名;12月20日巴金将李健吾稿子挂号寄回,12月21日又写信告知寄稿之事,12月31日巴金信中说“稿件想已收到”;李健吾1977年1月3日复信说“两次信和邮件都已收”。从事件逻辑上推断,将此信的写信日期定为1976年12月21日是说得通的。

信中还提到:“昨天看到四十年前的一篇《小说家座谈会第二次纪录》(是张春桥记录的)。”《小说家座谈会第二次纪录》刊于1936年12月1日《小说家》第一卷第二期(“哀悼鲁迅先生特辑”)。座谈会召开时间为同年10月30日,出席者有萧军、沙汀、艾芜、聂绀弩、张天翼、陈白尘等十九人,由张春桥记录。从会议记录上看,张春桥只说了两句话,其中一处即巴金抄录给李健吾看的那一段。1936年的四十年后,正好是1976年。

1976年的年底,正是“深入揭批四人帮”的时候,巴金那个时期看了大量“四人帮”的相关材料。1976年12月14日他给女儿、女婿的信中就说:“最近读完三十四篇材料,对四人帮的滔天罪行,万分愤恨。这还是第一批材料,我想一定还有更令人发指的、惊心动魄的材料。”[xii]《小说家座谈会第二次纪录》是张春桥执笔记录的,算是其早年涉足左翼文化运动的材料。这一时期,李健吾也看了不少“四人帮”材料,1976年12月15日信中说:“看‘四人帮’的罪行材料看到深夜,眼睛受了伤,但是这不过是外因……”[xiii]两人往来书信中多次讨论“四人帮”的问题,李健吾12月15日信中还提到了作曲家沙梅因为得罪张春桥而受迫害的事。也许是巴金看到张春桥材料中有关于李健吾(刘西渭)的一节,便抄给他看看,这是顺理成章的。以上材料,也可以作为笔者判定写信时间为1976年12月21日的佐证。

四

巴兄:

廿日信收到。书能买到,自然好;买不到,也没有什么。人不能什么书都买到的。自行车的零件,更是如此。我原以为上海方面的凤凰牌车,也许在上海好买,现在看来,也是无望了。所以你就不必为此辛劳,令弟那方面也不必了。我们年纪都大了,禁不起。

……[此处省略一段——引者]

欢迎辛笛的令郎来北京,让我看看。

老朋友有早一天去见上帝的。那天我和从文都去参加阿英兄的遗体告别和追悼会,见到了不少戏剧方面的熟人。从刘厚生那里,知道了佐临、骏祥的导演消息。刘厚生在文化部运动室,管专案。文化方面问题将另办,一时不会定下来。现在知道的是,中央又派许力[立]群、徐[许]涤新参加。学部的领导班子(已经六个人了,加一个刘厚生,做办公室主任),这就九个人了。许力[立]群可能兼哲学所所长。昨天上午我去所里,听了一个小时西方组的讨论,认为领导多,而力量发挥的不大。搞运动也一般,不是“抓革命,促生产”。就是说他们不重视业务。其实要现代化,要农、工的生产上去,首先是自然科学,社会科学排不上队,自然就打不起精神了。

北京前几天也特别燠热,昨天整天下雨,今天还有阴雨,明天还有中雨,所以就凉爽了些。问题是,这半个月来,青菜居然大为紧张,使市民陷于莫名其妙中。有趣的是,《文汇报》在北京青菜奇少之际,报道北京青菜奇多。新闻与事实相距何远!为了不使人民一点也吃不到,主要是为了减免购菜争抢和排队现象,现在改成按户送菜,送什么,吃什么。我们这个大楼,送了两天黄瓜,今早还送黄瓜,几乎没有人感兴趣了。

“人文”到上海要你的赫尔岑,白要了,据说,上海不准备放我那本《莫里哀喜剧六种》。我早就猜到了。

……[此处省略一段——引者]

我有一阵稍好,就提笔又写巴尔扎克的论文,中间右眼出血,就停止了一星期,现在续写,完成了三分之二,但是觉得眼睛很不得力。过几天去检查,看老年性白内障是发展了还是阻止住了。右脚的骨增生问题治好了,最后维楠从东北托人带来长春出的“骨增生丸”,起了最后一针见效的作用。

匆此,敬祝

一家人安好!

弟健吾

廿二日[xiv]

《李健吾书信集》判定此信写于“一九七七年七(?)月二十二日”。此信开头三段提到买书、买自行车零件以及辛笛之子赴京等事,与巴金1977年7月20日致李健吾信可以呼应:“但《辞海》(古代史编)总会有的,书一拿到就给你寄去。今天上午辛笛来说是他的儿子要去北京,可是自行车零件未买到(辛笛也无办法),无法带去。最近上海酷热……赫尔岑的回忆录译好两卷,明年可能出版。”[xv]巴金信中提到的其他事情,莫不与李健吾此信契合。由此可以确定此信确实写于1977年7月22日。

李健吾22日便收到了巴金20日的来信。京沪之间,平信隔日送达,这在两人的往来书信中已有多例,当年邮路之快,令现在的我们目瞪口呆!

五

老巴:

收到信之后,我写信给邹荻帆,因为他在《世界文学》编辑部,所以就请他在刊物问世后,另外代你预约一份。我让人带去,才知道他跟随学部组织的大庆参观团去了大庆,约摸十天后回来。那时刊物也许还没有出来。北京印刷条件极劣,刊物没有不脱期的,内部只出两期。明年大概就公开发行。请你女儿注意一下邮局的刊物预定,可能《世界文学》就在内。总之,我注意着内部这两期,一定会多一份给你。

……[此处省略两段——引者]

《辞海》的“历史”部分,如能再有一册,宝权兄当然很高兴要。方便时,就直寄给我。说到宝权,他路过上海,没有解决右眼问题,回来又过分使用左眼,结果左眼也成了问题。现在所里不让他接受鲁迅译书的注解的各方的来访,他在休养中。看书人没有好眼睛,看样子是很成问题的。她爱人那天同我谈起来,难过极了,流泪,抱怨他拼命为别人作嫁衣裳。

……[此处省略一段——引者]

今年国庆要大庆祝,据说,廿六日起,街道就要轮流值班,天安门前可能有大型晚会,焰火大放特放。

北京已经秋凉了。前些日子很热,在这忽冷忽热之间,我一家人轮流感冒。上海想必不那样热了吧,小女维音十月中旬大概还要去上海。

朋友们都代我致意。我也想念大家,希望有一天见到大家。匆匆,此候

你和你一家人好!

弟 健吾

廿二日[xvi]

《李健吾书信集》判定此信写于1978年9月22日,月份正确,年份有误。一,巴金1977年9月20日致李健吾信中说:“你们那里十月起要出版《世界文学》双月刊,邹荻帆他们会送我一份。我女儿也想要一份,因为是内部刊物,无法订阅,想向你讨一份,不知有无困难。”[xvii]李健吾此信中说:“收到信之后,我写信给邹荻帆,因为他在《世界文学》编辑部,所以就请他在刊物问世后,另外代你预约一份。”二,巴金9月20日信中还说:“记得你几月前来信说宝权也要买《辞海》(古代史部分),后来见到他,他没有提这件事。不知他要不要(或者别人要),如果要,还可以买到一册,不要就不用通知我。”李健吾信中说:“《辞海》的‘历史’部分,如能再有一册,宝权兄当然很高兴要。”由此可见,李健吾此信是对巴金1977年9月20日来信的复信,因此,李健吾的信写于1977年9月22日。而信中提到的买《辞海》事,又可追溯至李健吾1977年6月18日致巴金信[xviii]、巴金1977年7月20日致李健吾信[xix],这里不赘述了。

六

老巴:

书早已收到,当天就给了宝权,他立即把2.5元的书钱给了我。让我再三谢谢你。他每天上午到医院打针,不过,我看,对他的眼睛也不会起大家希望它起的有效的作用。

信看到后,我相信,我不会在你这次来北京的行程之中见到你。这是非常遗憾,非常遗憾的。我担心的是,三日下了一天雨,第二天上午你参谒主席的遗容,会不会在天安门的广场挨冻。而下午,可能你就动身,又回上海了。这次错过了,将来不久总有机会的。你来北京的机会还是多的。我有时候也动去上海的念头,不过一想自己血压高,动脉硬化,可能随时有意外,就不想给朋友添麻烦了。

成钰亭来信,说上海人民出版社成立了一个文学组,由包文棣同志负责,大概五、六日要来北京,摸摸各方面情况,为开展业务打底子。又说,《莫里哀喜剧六种》已付印,这样就有年底出书的希望。你的《家》和曹禺的剧作等都将在年前成书,这是粉碎四人帮的一个收获。我在构思写论文之外,近日又为《人民戏剧》开始写《写戏漫谈》的隔期发表一篇的短文,从9月号开始。计划中的第三篇可能是谈《日出》。我现在记性没有了,提笔很困难,白字连篇,深深尝到老之已至的力不从心的苦味了。

…………[此处省略两段——引者]

你今天该回到上海了。北京又回到天高气爽的秋季。你们这次来确实和阿希乔总统一样,没能赶上好天气!我是在九月中旬被所里安排去纪念堂的。唐弢和克家都在那一天,天气还热。支部书记对我说,趁天气好,先让老先生去,等到了冬天,我们年轻人再去。

夏衍去上海探亲了十来天,后来和周扬赴国宴,公开恢复名誉,又赶回来了。这里有一个故事,就是吴雪约他到中国话剧团看演出,而经理认为是“四条汉子”,动员剧团不演戏,宁可退票。后来吴雪急了,以上级身份下令要他服从,夏衍才看了戏。四人帮流毒多深!吴雪向中央汇报,中央立即决定请夏衍回京参加国宴!刘西尧中的毒更深,邓大人批了他,他向华主席告状,华主席的回批是:“此意见不妥,可见四人帮流毒之深,出乎我们意料之外。”大家都盼望蒋南翔来搞教育。

祝

你好!

健吾 六日[xx]

《李健吾书信集》判定此信写于1979年10月6日。信中说:“我担心的是,三日下了一天雨,第二天上午你参谒主席的遗容,会不会在天安门的广场挨冻。而下午,可能你就动身,又回上海了。”巴金1977年10月1日致李健吾信中说:“我本月三日要赴京瞻仰毛主席纪念堂,这是集体活动,在京只住一天,可能见不到你。”[xxi]可初步推定此信写于1977年10月6日或者11月6日。又,巴金1977年10月3日—6日的日记记录了赴京瞻仰毛主席纪念堂的情况:3日乘火车启程,4日下午到京,5日瞻仰主席遗容并参观总理生平事迹展,当晚即乘火车返程,6日上午抵沪。[xxii]这段行程与巴金10月1日信中告诉李健吾的安排基本一致,再联系李健吾信中“你今天该回到上海了。北京又回到天高气爽的秋季”等语,可以确定此信写于1977年10月6日。

另外,书信开头说:“书早已收到,当天就给了宝权,他立即把2.5元的书钱给了我。”这个信息又能和前面几封往来书信互相印证。1977年9月20日巴金曾来信问是否“宝权也要买《辞海》(古代史部分)”,9月22日李健吾复信答曰:“《辞海》的‘历史’部分,如能再有一册,宝权兄当然很高兴要。”可以推测,巴金收到答复后,即为戈宝权买到了《辞海》(古代史部分),并寄给李健吾转交。

七

健兄:

辛笛兄到京,一定见到了你,谈了我的近况,因此我也用不着多讲什么了。自行车零件就只买到托辛笛带去的两样,这类零件很难买,据说是为了防止有些人自己装配自行车(前两年在这里买零件自己装配车子的事情是常见的)。及人来,交给我书款两元七角五分(?我收到就忘了数目),其实你还有钱在我这里,上次托人带来的二十元还不曾用完呢!莫里哀戏剧听说早已发印,本来安排同其他三种书在年内出版。但又听说这四种书都是印大三十二开本,现在纸张少,没有印大三十二开的纸,大概年内印不出来了。读者需要,也无办法。第一种斯巴达克思出版,有人六点就去排队买。我还是忙,不过最近太疲乏了,决定年内不写文章,晚上早点睡觉,免得身体搞垮。以后可能好一点。《上海文艺》今天创刊,我有一篇小说,可以得到十本赠书,拿到后就送一本给你看看。及人来,我们畅谈了一天,据说你的身体不大好,望好好保养,但首先要在思想上放得开些,看得远些。

别的话,下次谈。

祝

好!

芾甘 廿日

问候淑芬嫂!

我女儿要去北京组稿,她会去看你。又及[xxiii]

《巴金全集》判定此信写于1977年11月20日,月份有误,应为1977年10月20日。理由有三:一,信中说:“《上海文艺》今天创刊,我有一篇小说,可以得到十本赠书,拿到后就送一本给你看看。”经查,《上海文艺》创刊号(实质上是《上海文学》的复刊号)出版时间为1977年10月20日,刊有巴金小说《杨林同志》。二,信中说:“及人来,交给我书款两元七角五分(?我收到就忘了数目)”这笔钱应当是为戈宝权代购《辞海》书款。“及人来,我们畅谈了一天。”巴金1977年10月17日、18日日记中有汝龙来访的记录:“(十七日)九点后汝龙来,闲谈到十点三刻,同瑞珏、汝龙出去,到‘红房子’吃中饭。……继续和及人聊天并邀他上楼看书。师陀来,看了《死魂灵百图》的原版。五点后师陀辞去。……在楼下和及人闲谈,到十一点半钟,留及人在楼下安寝,我则睡在书房内(十二点后)……(十八日)七点后及人也起身。七点三刻我和及人告别。”[xxiv]三,巴金10月20日日记有“寄健吾信”的记录,检之11月20日,则无。

1977年10月20日的这封信中涉及的另外两个信息,有助于后面几封信的时间辨正:一,“辛笛兄到京,一定见到了你,谈了我的近况,因此我也用不着多讲什么了。”二,“我女儿要去北京组稿,她会去看你。”

《李健吾书信集》65—67页致巴金书信(落款时间署“十一月九日”),《书信集》将写信时间误为“一九七七年十月九日”,实为1977年11月9日,据信中“你女儿见到了,一晃多年,已是大人,感慨系之,异常喜爱”“那次,辛迪兄来,很匆忙,我又还在忙乱,没有能好好谈”等语可定;第 67—68页致巴金书信(落款时间署“十一月十九日”),《书信集》误为“一九七七年十月十八日”,实为1977年11月19日,对照前后书信内容即可明了,不再赘述。这两处错误或许都属排印错误。

八

巴金兄:

今天上午收到“辞海”(上)与“地理分册”(外国部分)。这真是出乎意外的收获。太好了!我有一本“地理分册”(中国部分),这下子配齐了。而外国部分对我特别需要。“辞海”(语词分册)(上)也很可贵,我希望你留意在将来为我买(下)。现在买书很困难,因为,主要是我不大上街,也不去所内,即使偶尔上街一趟,也买不到手。据说,工具书、科技书,简直排长队。这也是我害怕的。

这些天,我在为四幕剧《为了毛泽东》加工。由于《人民戏剧》的宣扬,各方知道的人多了,甚至制片厂也在了解。其实它是无法拍电影的,我从来对电影也不感兴趣。《人民戏剧》以张真为首的编辑部和剧本组几乎每人都轮流看了,前些日子都来我家帮我。他们对二、三两主要幕非常喜欢,有的人还哭了。弱点在第四幕。我现在虽然做了修改,还是不满意,也没有办法,因为高潮的动力是外在的,即华主席粉碎“四人帮”。估计下星期一,可能缴出。

北影编写室一定要我去看内部放映的三天外国电影,特别是法国的最新影片。我推辞不过,去看了。累得很。今、明两夜决计不看了。可惜你女儿不在,否则我让她去看。人老了,兴趣也没了。只能做点手边的事。

……[此处省略一段——引者]

胡乔木和邓励群(?不是邓力群,他将做哲学所所长)已到各所问看,主要是了解情况,并不上任。大概他们在研究如何处理中国社会科学院各所问题方案之后,才决定上任。原来副院长还有一位于光远,可是我看“电视”,介绍他是“国家科委”副主任,大概他有几个官衔。

《世界文学》明年仍作“内部”刊物来出。所以邮局订不到了。但是我一定会让你们得到。原因是,译介当前各国作家的作品,对他们很难了解实际的政治背景,胆量就小了。《文学评论》倒公开发行。

由于加工那出工厂戏,《吕雉》写了两场就搁下了。希望能三月底以前写成,不过也不敢说有把握。

敬候

你一家人好!

弟健吾

廿一日[xxv]

《李健吾书信集》判定写信时间为“一九七七年?月二十一日”。巴金1977年12月17日日记载“寄健吾《辞海》语词分册(上)、地理分册各一册”,[xxvi]此信中还说“《世界文学》明年仍作‘内部’刊物来出”,表明写信时间为年底而非年初。据此两条足可判定写信时间为1977年12月21日。

此信中还说:“胡乔木和邓励群(?不是邓力群,他将做哲学所所长)已到各所问看,主要是了解情况,并不上任。大概他们在研究如何处理中国社会科学院各所问题方案之后,才决定上任。”此处两个人名,本文引用时均据原信手迹录入。但此句颇为费解。笔者认为,“邓励群”实为“邓力群”,因作者未确知其名字,姑写成“邓励群”并以问号标识。而原文括号中的“邓力群”或为“许立群”之笔误。此处李健吾本来想写的是“胡乔木和邓励群(?不是许立群,他将做哲学所所长)”。这个时期邓力群担任的是中国社会科学院副院长,没有担任过哲学所所长(据新华社发布的邓力群简历);而据中国社会科学院哲学研究所网站,许立群于1978—1981年间任哲学研究所所长。《李健吾书信集》将其订正为“胡乔木和邓力群(他将做哲学所所长)”,不但误解了李健吾先生的本意,而且也与事实不符。

另,李健吾1977年7月22日致巴金书信[xxvii]中说:“现在知道的是,中央又派许力[立]群、徐[许]涤新参加……许力[立]群可能兼哲学所所长。”(此处引用文字据原信手迹录入,方括号内为笔者订正的字)《李健吾书信集》将原稿的“徐涤新”订正为“许涤新”是对的,但将“许力群”订正为“邓力群”,也是犯了上文所指出的错误,应订正为“许立群”。

九

老巴:

《家》收到了,心里不胜甚感。老朋友,别来无恙! 我说什么呢? 这是一个光明的信号。在干校看电影《英雄儿女》时.我向同事说,这是巴金的,把他的名字勾掉了。可是为什么又不断在放呢? 一定是为了朝鲜! 这说明,巴金是有功的。否则,你为什么又利用他的作品呢? 现在,“黑线”在消失,问题逐渐在明朗。我几年前的信念是正确的。利用人家又压制人家是不能长久的!《家》终于又摆在我的面前了! 我实在感动。淑芬让我向你致意。

另两册已分别在当天转送给它们的所有者。

我在昨天上午,用两天时间,写完一出小闹剧《喜煞田大娘》。不到一万字。中国人没有写过这样怪东西。外国人也不见得有。大概许多人看了会不舒服:我利用一个人物,点了一句“定期存单没有发还,为了限制资产阶级法权”。能发表吗? 我有些怀疑。我写的是“四人帮”的流毒,像流感一样,“小李”有,我“老李”也有,这是一个意外的收获。《吕雉》为此又搁了两天。今天《人民日报》转载《解放军报》的论“风……”。正好和我这个小闹剧的两个人物相同:我让一个挨耳光,一个跪到幕闭。让我幻想吧! 社会主义建设需要大胆的活泼的幻想。淑芬担心我临死之前成“右派”!

……[此处省略三段——引者]

谢谢《家》的赠与!

你们一家人安好!

弟健吾

六夕

《为了毛泽东》四幕剧,《人民戏剧》告诉我,正在安排于近期刊出。“近”期,即使是二月号,也将迟在三、四月才能和读者见面。[xxviii]

《李健吾书信集》将写信时间判定为1978年7月6日,《收获》2013年第3期刊《李健吾书简》也将时间判定为同一天,这与书信内容有矛盾。李健吾在信尾表示,《为了毛泽东》在《人民戏剧》上刊登,“即使是二月号,也将迟在三、四月才能和读者见面”。那么,写信时间应该在“三、四月”之前,不可能是7月6日。信中还提到:“我在昨天上午,用两天时间,写完一出小闹剧《喜煞田大娘》……今天《人民日报》转载《解放军报》的论‘风……’。正好和我这个小闹剧的两个人物相同……”查《人民日报》,1978年1月6日第2版刊有《“风派”人物脸谱初析》一文,文末注明“原载一月四日《解放军报》”,应该就是李健吾信中提到的“论‘风……’”一文,而查1978年《人民日报》其他月份的6日,未见相关文章。这封信开头说:“《家》收到了,心里不胜甚感。”而巴金1978年1月2日日记记载“寄健吾、之琳、宝权《家》各一册”[xxix]由此可以确定,此信写于1978年1月6日。

十

老巴,

想你已经平安回到上海,希望你争取休息。

你带去的那出小戏,我又做了一些小小的改动,这是第四次了,所以你们看的还是第三稿。

柯灵来看我,我在开会,未能见到。我写了信,遍找他的地址,找不到。只好麻烦你,带我添上他的地址,丢进信箱就成了。

佐临的地址我不清楚,所以写了封信给丹尼,寄到剧院,不知道她收到没有。我现在把《这一年》的复制稿寄到你那里,你代我通知佐临来取。如果他太忙,丹尼他们可以先看着。如果感兴趣,可以现在思想上做些准备。戏名是否更换,也可以帮我考虑。

昨夜,成时来,取走一份复制去看。

《人民戏剧》发表很慢,不知道又要拖到哪一天。复制几份,朋友们看看,对我的修改有利。

《人民日报》“战地”看到小戏的第二稿,认为极有特色。自怨篇幅短,不能发表。难道还有可能够公开?让佐临和朋友们考虑吧。

祝 你在休息中身体更为康强!

健吾

27日[xxx]

《李健吾书信集》判定写信时间为“一九七七年十月(?)二十七日”,年份与月份均有误。根据巴金日记,1977年10月初巴金曾到北京参加瞻仰毛主席纪念堂等活动,期间并未与李健吾晤面。10月6日回沪后,直至翌年2月下旬才再次到北京。如果写信时间是1977年10月27日,则信中“你带去的那出小戏……”一句便无从着落了,因为时间仓促,两人未曾见面。

巴金与李健吾的“劫后重逢”是在1978年3月13日。巴金于1978年2月23日乘火车启程,2月25日—3月5日出席第五届全国人民代表大会第一次会议。会后拜访了臧克家、汝龙、李季、唐弢、李健吾、曹葆华、顾均正等友人,3月18日离京返沪。3月13日日记记录了拜访李健吾的情况:“八点半后同小林出发去东罗圈胡同看健吾。九点多才到健吾家,见到他们夫妇和小女儿。健吾紧紧握着我的手,老泪纵横,令我感动。听他谈话,坐到十一点,告辞出来。”[xxxi]李健吾信中说的“想你已经平安回到上海”应该是指巴金这一次从北京回上海,因此写信时间可以推定为1978年3月27日。

李健吾信中提到的“那出小戏”和巴金说的“你的独幕剧”,应该都是指第九封信提及的小闹剧《喜煞田大娘》。据姜德明先生回忆,《喜煞田大娘》最初曾投寄给人民日报文艺版,未获刊用,直到1979年才以《喜煞江大娘》之名刊于当年《山花》第7期。[xxxii]《李健吾文集》第4卷收有此剧,结尾署的创作时间是“一九七八年一月五日”,这与笔者判定的第九封信的写信时间完全吻合。

李健吾信中说:“《人民日报》‘战地’看到小戏的第二稿,认为极有特色。自怨篇幅短,不能发表。难道还有可能够公开?让佐临和朋友们考虑吧。”巴金1978年4月15日致李健吾信[xxxiii]则说:“小棠考入复旦中文系,学文学,目前还是走读,也不太紧张。你的独幕剧已交辛笛转西禾,前天佐临来看我,我要他到西禾那里去拿剧本。”[xxxiv]这应该是巴金对李健吾这封信的复信,也可佐证李健吾此信的写信时间为1978年3月27日。

十一

老巴:

昨天发信后,冯至知道外国文学简报事,他说今天上班,便办这事,给你寄去。他说,开头的那些期,怕不齐了,能凑出多少来,便寄上多少,最近的应当没有问题。

我本来要把我那一份不全的给你寄去,既然这样,我就暂缓一下,请他在所里为你寄去。下月四日,我去所里,就会了解到找出多少给你寄去。总之,不会不给你寄去。

所长,外文所已定冯至,副所长还定叶水夫,一老一中,身体都好,能正常上班,现正请国务院批准,当无问题。有些所还找不到所长。文学所,除沙汀是所长外,副所长有五人之多,为陈荒煤、吴伯肖[箫]、余冠英与两位干部。

此候

近安

健吾4月24日[xxxv]

《李健吾书信集》判定写信时间为“一九七八(?)年四月二十四日”,其实根据相关材料,可以明确为1978年4月24日。巴金1978年4月15日致李健吾信(即上文提到的那封残简)中说:“有一件事我上次见面时忘记问你,我记得你说过(在信里不然就是我记错了),你替我订一份《外国文学情况》(?)现在是不是还有这个刊物?”李健吾在这封信的开头说:“昨天发信后,冯至知道外国文学简报事,他说今天上班,便办这事,给你寄去。”

1978年4月21日,李健吾已给巴金回过一信,信中也答复了关于“外国文学简报”之事:“外国文学匮极,我早先对邹荻帆讲过,他大概忽略了,不过早先的,可能也补不出。我把我的一份找出来……我寄给你。”[xxxvi]“匮极”二字可能是“简报”之误认,笔者未见此信手迹,只能大胆猜测。李健吾“昨天”寄发的书信,可能是1978年4月21日写的那封,也可能另有一封,不能确定。但结合巴金1978年4月15日致李健吾信、李健吾1978年4月21日致巴金信,足以判定此信写于1978年4月24日。

十二

健吾兄:

好久没有给你写信了,想念你。辛笛交来你送给我的《莫里哀喜剧》,看见书好像见到你本人,很高兴。我常常想起你对我的关心,很感动。我还是在忙乱中过日子,什么事都搞不好,家里也很乱。翻译的《往事》第一册(收两卷)二十五万字算是交稿了。还在写点短文,正在考虑写小说,但能不能完成,自己也没把握,总之杂事多,什么人、什么事都来找我。

小林夫妇已调回上海,她在《上海文艺》,以后会调到《收获》去。

你的近况怎样?身体如何?要保重,要注意休息。总之,健康最要紧。文章、工作等等还是次要的,不能急。我现在觉得这句话有道理,就是:“留得青山在,不愁没柴烧。”我得到葆华逝世的消息,十分难过。分别十几年,只是在今年三月中见过一面,谈了不到一小时,他也像你那样关心我,我用什么来报答朋友呢?

请多多保重。祝

好!

巴金 廿六日

问候淑芬嫂![xxxvii]

《巴金全集》将写信时间判定为1978年8月26日,月份有误。巴金在信中说:“翻译的《往事》第一册(收两卷)二十五万字算是交稿了。……我得到葆华逝世的消息,十分难过。”据巴金1978年9月23日日记:“刚吃过晚饭,小林返家,带来北京的电报,通知曹葆华逝世。我很难过。关心我的朋友又少了一个!”[xxxviii]显然,写信时间在9月23日之后,但也不大可能是10月26日或者更晚,应该是1978年9月26日(巴金当天日记有“寄健吾信”的记载)。再参考李健吾1978年10月10日信:“老曹是下午一点半去世的。他去世时据说很愉快……你的25万字的缴了卷,约有四分之一吧? 这是一个喜讯。只是不能劳累了。”[xxxix]显然,李健吾10月10日的信是给巴金的复信,可进一步确定巴金此信写于1978年9月26日。

十三

健兄:

信读悉,文章也拜读了,一头一尾写得很好,中间就寻常了。你叫我先看,我替你删了些,有的事你记不清了,有的如金条之类,我懂,别人不易懂,还是删了好。原稿我已交给小林,《收获》用了。照片太小,放大后不清楚。《收获》打算找吴泰昌到郑家另外找一张来。你的一张现在还给你,请查收。我的身体还是不好。

祝

好!

巴金 五月十三日

问候淑芬嫂。[xl]

《巴金全集》判定写信时间为1979年5月13日,明显有误。根据巴金当天的日记,那时巴金还在访法归国的途中,“整天在飞机中”,[xli]没有可能写这样一封信。信中提到的李健吾稿子“我已交给小林,《收获》用了。照片太小,放大后不清楚。《收获》打算找吴泰昌到郑家另外找一张来”,可以推测当时李健吾写了关于郑振铎的文章,《收获》打算刊登。查《收获》目录,1981年第4期刊登李健吾《忆西谛》,文末署创作时间“一九八一年五月四日”。据此可确定此信写于1981年5月13日。

由于笔者水平和视野的局限,掌握的资料亦不够充分,以上辨正仍难免偏颇、疏漏,恳请研究者补充和指正。

注释:

[i]《巴金全集》第23卷第232—233,人民文学出版社1993年版。

[ii]万方:《你和我》,《收获》2019年4期第6页。

[iii]李维音编:《李健吾书信集》第41页,北岳文艺出版社2017年版。

[iv]《巴金全集》第23卷第226页。

[v]《李健吾书信集》第46页。

[vi]《巴金全集》第23卷第225页。

[vii]《李健吾书信集》第19—20页。

[viii]《巴金全集》第23卷第225页。

[ix]《李健吾书信集》第48页。

[x]本文初成后,笔者发现早在2009年第3期《点滴》上刊登的范海霞《关于李健吾致巴金两封信的写作时间》一文,已经判定了这封残简的写信时间为1976年12月12日,判定依据与本文也大致相同。另外,范海霞还考证,《写给巴金》收录的1975年7月12日李健吾致巴金信(大象出版社2008年4月版第116—117页),写信时间实为1975年10月12日。笔者认同范海霞的考证,但先前未曾注意这一封误判的书信。

[xi]《巴金全集》第23卷第236页。

[xii]《巴金全集》第24卷第238页,人民文学出版社1994年版。

[xiii]《李健吾书信集》第46页。

[xiv]《李健吾书信集》第57—58页。

[xv]《巴金全集》第23卷第229—230页。

[xvi]《李健吾书信集》第73—75页。

[xvii]《巴金全集》第23卷第233—234页。

[xviii]《李健吾书信集》第56页。

[xix]《巴金全集》第23卷第229—230页。

[xx]《李健吾书信集》第78—79页。

[xxi]《巴金全集》第23卷第234页。

[xxii]《巴金全集》第26卷第168—169页,人民文学出版社1994年版。

[xxiii]《巴金全集》第23卷第235页。

[xxiv]《巴金全集》第26卷第172—173页。

[xxv]《李健吾书信集》第62—64页。

[xxvi]《巴金全集》第26卷第192页。

[xxvii]《李健吾书信集》第57—57页。

[xxviii]《李健吾书信集》第72—73页。

[xxix]《巴金全集》第26卷第197页。

[xxx]《李健吾书信集》第64—65页。

[xxxi]《巴金全集》第26卷第221页。

[xxxii] 姜德明:《过迟的感谢——一封李健吾的遗简》,《文学自由谈》1998年第6期第73—76页。

[xxxiii]《巴金全集》第23卷第239页。

[xxxiv]此信为残简,无落款日期,写信是日期《全集》编者判定的。据巴金1978年4月7日日记“小棠得复旦入学通知”、4月10日记“小棠从复旦直接来……他是走读生”和4月13日日记“佐临来谈了一会”等语(《巴金全集》第26卷,第230、231、232页),可以证明《全集》的判定的时间是正确的。(当然,《全集》也可能是参考了信封邮戳等直接材料。)

[xxxv]《李健吾书信集》第71—72页。

[xxxvi]《李健吾书信集》第70—71页。

[xxxvii]《巴金全集》第23卷第240—241页。

[xxxviii]《巴金全集》第26卷第281页。

[xxxix]《李健吾书信集》第75—76页。

[xl]《巴金全集》第23卷第244页。

[xli]《巴金全集》第26卷第338页。

(配图由作者提供)