许寿裳与1938年版《鲁迅全集》

鲁迅逝世后,编印鲁迅全集即成为普遍的社会呼声。蔡元培、许寿裳、马裕藻、沈兼士、周作人、茅盾、台静农等7人组成了鲁迅全集编印委员会。时人对鲁迅小说以及重要的杂文篇章已是耳熟能详,最引人关注的,无疑是有望初次面世的日记、书简;鲁迅辑纂而生前未能出版的《嵇康集》《古小说钩沉》等等也让编印委员会念兹在兹。1938年,《鲁迅全集》由复社印行,首卷冠以蔡元培所作序言,第20卷附录《鲁迅年谱》(署名许寿裳)、《鲁迅先生的名·号•笔名录》和许广平撰写的《〈鲁迅全集〉编校后记》,但没有按原初的计划收入鲁迅收罗的金石拓片,也没有收录日记、书简。本文意在梳理第一部《鲁迅全集》的成书过程,考察相关人等在编纂过程中所体现的“鲁迅观”。

一

编印《鲁迅全集》的各个环节,起初皆由许寿裳主导。鲁迅逝世后第三天,许寿裳即致函蔡元培:

豫兄为民族解放始终奋斗,三十年如一日,生平不事积蓄,上有老母在平,……如能刊印全集,则版税一项,可为家族生活及遗孤教育之资。然此事有政治关系,必仗先生大力斡旋,始能有济,务请先向政府疏通,眷念其贡献文化之功,尽释芥蒂,开其禁令,俾得自由出售,然后始能着手集资,克期付印,否则纵使印成,版权既无保障,到处擅自翻印,流行如故,徒利奸商,于政府何益云云。[1]

向当局的斡旋过程且待下文再谈。许寿裳、鲁迅交往长达35年,其中有20年更是朝夕相处。鲁迅来上海后,与许寿裳仍时常见面、无话不谈。这在鲁迅的毕生交游中,可以说是绝无仅有[2]。作为鲁迅的知交好友,许寿裳觉得自己对于编印《鲁迅全集》、为鲁迅家族生活谋一万全之策,有义不容辞的责任。值得注意的是,许寿裳和台静农商定的编印委员会成员,也以鲁迅老友为主,除茅盾外,皆非左翼人士。

一般说来,全集只包括作者自作的文字。许寿裳则主张鲁迅的翻译、“纂辑(如谢承《后汉书》《古小说钩沉》《会稽郡故书杂集》及所搜汉唐碑板)”皆应收入全集。[3]槐树书屋的抄书岁月和学术研究工作,本已被社会逐渐淡忘,随着全集编纂工作的展开以及知交、近亲发表回忆文章,它们再度成为“鲁迅”形象的重要组成部分。许广平透露:30年代,鲁迅在致友人的信中一再说要整理印行自己搜罗的碑刻图录,终为时间、财力所限,赍恨而没[4]。他还对人说过,自己別无财产,搜集的六朝造像、墓志、碑刻就是他的全部财产了[5]。蔡元培在纪念文章中谈了数则轶事:周氏兄弟合译《域外小说集》,鲁迅校勘《嵇康集》等等。在蔡氏看来,鲁迅晚年提倡木刻、选印珂勒惠支和E·蒙克版画、与郑振铎编印《北平笺谱》,“都与搜辑汉碑图案的动机相等”。蔡氏希望许广平能将这些汉碑图案检出印行[6]。台静农表示愿意承担这方面的整理工作[7]。1937年春,台静农来沪,于《鲁迅全集》粗加整理,并与许寿裳商定了鲁迅全集编印委员会的成员名单。[8]

周作人也将鲁迅一生所从事的工作分为两个部分:"甲为收集辑录校勘研究,乙为创作。”鲁迅自幼喜欢“杂览”,读野史最多,再加上亲自从社会得来的经验,故而其小说散文“有一特点,为别人所不能及者,即对于中国民族的深刻的观察”。为了避免引发论战,周作人声称自己谈的是南下之前的鲁迅,此后的鲁迅为自己所不知,故存而不论[9]。许寿裳进而说鲁迅“对发国民性劣点的研究,揭发,攻击,肃清,终身不懈,三十年如一日”,“这是使我始终钦佩的原因之一”[10]。鲁迅的“创作和翻译约共六百万字,便是他针破民族性所开的方剂”[11]。鲁迅“时常对我说,颇想离开上海,仍回北平,因为有北平图书馆可以利用,愿意将未完的《中国文学史》全部写成”。鲁迅“观察史实,总是比别人深一层,能发别人所未发,所以每章都有独到的见解”,我们从《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,便可窥见一斑。[12]在鲁迅葬礼上,蔡元培言简意赅地说:鲁迅“从‘人’与‘社会’最深刻的地方,写出文字来”,“是永远不会消灭的”。[13]

鲁迅和许寿裳在东京留学期间(前排坐姿,左为鲁迅,右为许寿裳)

蔡元培、周作人、许寿裳的鲁迅观可谓高度一致,惟蔡、许与鲁始终无违言,左翼方面即便不满许的言论,也不便加以批评,周作人则成了靶子。有人指责周作人将鲁迅塑造成了“一个‘抄东抄西’‘玩物丧志’‘好行小慧’的人”,至多能说明“鲁迅何以会成功那一部《中国小说史略》”,但不能解释鲁迅早年的工作何以能产生“后年的结果”,不能解释“因果的突变”[14]。左翼阵营更看重晚年鲁迅的政治立场,强调鲁迅从进化论到阶级观的“转变”。

我们知道,1938年印行《鲁迅全集》,胡愈之起了十分重要的作用。不过,1936年冯雪峰、潘汉年、胡愈之等中共地下党员的精力,主要放在动员救国会出面将鲁迅葬礼办成一场政治运动,以达到逼蒋抗日容共之目的。鲁迅也就成了“圣之时者”:救国会将“民族魂”这顶帽子戴到了鲁迅头上,并未顾及它是否适合鲁迅[15]。章乃器回忆说:胡风、萧军等人认为救国会是“民族主义者”,不配为“国际主义者”鲁迅扶柩,但是在许广平的坚持下,葬仪仍按原定计划进行[16]。此时的许广平既无成见,又能有所不言,如何纪念鲁迅实非她个人所能左右。到了鲁迅逝世一周年,“肃清托派汉奸”又成了纪念鲁迅的重头戏[17]。比照之下,许寿裳概括的鲁迅毕生为民族解放而奋斗的方式,更符合鲁迅本人的道路。此外要说的是,胡风“模糊记得,开始救国会曾声明过他们要负责全部丧事费用,但后来一块钱都未出”,宋庆龄个人掏了些钱,数目不详[18],许广平承担了三千余元丧费,许广平经济困境、家庭问题也只能对许寿裳诉说。

二

为印行《鲁迅全集》而与出版社、政府的接洽过程,甚为曲折,这里先说抗战爆发前的情况。蔡元培最初的态度是:不必理睬政府禁令。另有他人向政府疏通。国民党中央宣传部部长邵力子回复李秉中说:“似不大能宽假。”再有荆有麟托王子壮、沈士远托陈布雷分别向中宣部各负责人斡旋。经许寿裳再次敦请,蔡元培终于去函邵力子。政府最终表示可以出版《鲁迅全集》,但要进行删改。有些是删去全篇,有些是删去一段或三两句,《准风月谈》书名须改为《短评七集》,《花边文学》改为《短评八集》……许广平的底线是只删不改。许寿裳也主张委曲求全:全篇被删者可以存目,但不必留白,以免激怒当局。[19]还有开明书店亦为出版《鲁迅全集》而宴请邵力子,拉茅盾作陪,邵问:由何人主编?“茅答:大约蔡先生、季浦先生,作人先生”,邵力子表示满意。[20]蔡元培的国民党元老身份,以及许寿裳等人的社会地位,便于《鲁迅全集》“合法”出版。他们在撰写纪念鲁迅文章、申明编纂全集的意义时,也有意避免论及政治问题。

再说与出版社交涉过程。北新书局首先表示愿意出版,但是许寿裳认为北新书局“必不可靠”,他又听许广平说,开明书店、商务印书馆“多方刁难”[21]。鲁迅手订之《嵇康集》《古小说钩沉》等等,以及书信日记,书法精美,许广平拟影印出版,国内唯有商务印书馆有力办此。胡适表示极愿帮忙。许寿裳请许广平直接致胡一函,说明得马裕藻、许寿裳信,知先生已允为鲁迅先生纪念委员会委员,再询问胡适与商务接洽结果如何。许广平照办,许寿裳又转来胡适的介绍函,请许广平阅毕后面呈商务老板王云五,胡适另有一信致王云五。[22]王云五这才表示愿意出版《鲁迅全集》。

1938年版《鲁迅全集》附录之鲁迅年谱,作于抗战爆发之前,初刊北平大学女子文理学院校刊《新苗》,许寿裳正是该学院院长。年谱作者署名许寿裳,实为3人分段编写:周作人编1岁-28岁条目,许寿裳编29岁-45岁条目,许广平编46岁-56岁条目。听说周作人编订鲁迅年谱,杨霁云致函许广平说此事不妥:周作人“必有曲逆逝者之处”[23],因为鲁迅逝世当天,周作人接受记者采访时说鲁迅“最近又有点转到虚无主义上去了”。周作人谈鲁迅,不论说什么,都会遭到驳斥,故而对《鲁迅全集》编纂工作从一开始即表现甚为消极。在许寿裳一再催促下,周作人才拟就自己负责的条目,直陈事实而不加评赞。许寿裳觉得周作人写得太过简略(其实许撰写的部分也十分简略),遂去拜访鲁母,探得鲁迅8岁时两件事,添入年谱:

以妹瑞生十月即天,当期病笃时,先生在屋隅暗泣,因太夫人询其向故,答曰:“为妹妹啦”。

是岁一日,本家长辈相聚推牌九,父伯宣公亦与焉,先生在旁默视,从伯农先生因询之曰:“汝愿何人得赢?”先生立即对曰:“愿大家均赢。”其五六岁时,宗党皆呼之“胡羊尾巴”,誉其小而灵活也。

周作人认为此等赞扬文字太过“可笑”,遂不愿署名。许广平和“上海朋友们磋商”,决定保留这些文字。[24]其实这些赞辞很难说点出了鲁迅少年时代的精神气质。整部年谱也少有评赞文字,许寿裳增添的两条的确突兀。许广平日后透露道:“关于实际参加工作方面,请和他一同参加过的F君(引按,冯雪峰)订正了不少,然后再寄给许先生订正二由于周、许二人写的都十分简略,为了体裁一律,许广平只有将自己的草稿一删再删。[25]

许寿裳起初要许广平为《鲁迅全集》作序,许广平惶谢,许寿裳遂改请蔡元培主笔,材料仍须许广平供给。许广平遂致函蔡元培:

顷奉季第师来谕“兹得蔡公函,愿为全集作序,惟嘱将必须注意或及者详告之,以便执笔,用特奉告,务使我大略”云。窃思迅师一生,俱承先生提拔奖掖,无微不至;……其能仰体先生厚意而行者,厥为在文化史上的努力,即有成就,足资楷模者,或在于此。序中请予道及,使青年知所景从。[26]

强调鲁迅在文化史上的地位,又说明许广平也高度认同许寿裳等人的鲁迅观。

三

1938年版《鲁迅全集》的编纂者署“鲁迅先生纪念委员会编纂”,普及本、纪念本的出版者,分别是鲁迅全集出版社、复社。鲁迅治丧委员会成立后不久,即着手筹组永久性组织鲁迅先生纪念委员会。身在北平的鲁迅老友们没有参加救国会主导的鲁迅葬礼,但得为纪念委员会成员。该会于1937年7月18日召开成立大会,到会者姓名见诸报章且与本文相关的,有台静农、许寿裳、茅盾、郑振铎、胡愈之、王任叔、周建人、许广平等人。在成立大会上,许广平报告了《鲁迅全集》进展情况,“编辑先生,为蔡元培、马裕藻、周作人、许寿裳、沈兼士、茅盾、许广平等7人”[27]。许寿裳确定的7名编委,与上述报道略有不同,没有许广平,而是台静农[28]。许广平本拟赴北平与许寿裳等人共同编纂《鲁迅全集》,但因战事全面爆发,未能成行。

战前未能出版《鲁迅全集》未始不是一件幸事。许广平说:“前经中央党部删去一部或全部的,如果现在都不成问题了,不是要重新排过吗?即此一点,也可见政治进步之速[29]。当然,官方也没有公开表示不经删削即可印行《鲁迅全集》,事实上是睁一只眼闭一只眼。(或是因为国民党中央宣传部换了主官,1942年中央图书杂志审査委员会突然下令审査《鲁迅全集》再定准予发行与否,终也不了了之。[30])

1938年1月30日,胡愈之、张宗麟致函章乃器、沈钧儒、邹韬奋,报告救国会在上海的活动,内中提到“斯诺的Red Star Over China ,2月25日可以出版,1500本已预约出去。愈之还打算印出《鲁迅全集》”[31]。复社是为了出版斯诺延安访问记《红星照耀中国》而成立的临时组织,据说印行《鲁迅全集》计划也得到了延安方面的认可。复社中人说,许广平、郑振铎、王任叔起草了《鲁迅全集》编辑计划后,“经过上海著作界诸友的审査,方才正式决定”[32]。其实许广平也分函鲁迅全集编印委员会成员征求意见,他们也起到了“审查”功能。3月19日,周作人回信说自己没有成见,只要不亏本就好。3月22日,蔡元培在日记中写道:“得许广平夫人函告:《鲁迅全集》将由复社印行,附来印行《鲁迅全集》暂拟方法,并嘱作序。”3月21日,茅盾复函许广平、胡愈之,报告他与王云五交涉的情形:

(一)商务方面对于北新版权不能收回一点,所虑者只在法律问题,即恐商务出了书以后,北新反向商务提出交涉,至于营业上的竞争,王老板说不成问题,因此他建议……至少要取得北新不能反向商务捣蛋的保证,倘此层圆满办到,则商务愿照原约即刻印行全集;(二)倘与北新交涉结果不好,则商务愿担任全集第三部分——即金石考证及书信日记部分,此为复社计划中规定暂时从缓者——之印刷,其一二两部分(创作与翻译)则仍归复社出版,将来出书时,版式大家通归于一律,且均用"纪念委员会编”名义。至于复社出版之一、二两部分,商务可以代售,但不代收预约;王老板且谓即使商务出全集,亦不拟卖预约,因此时卖预约成绩一定不好也。(三)王老板谓,商务对于广平先生提议之废约及请商务代售等项(惟不肯代收预约,云是商务向来不代收预约,不好破例),都可以同意,惟为希望全集能早版计,故有上述二原则之建议。

茅盾接着说:“我们这边可走之路甚多,所以就同意了他(王云五)的第一议”,倘若与北新交涉不死不活,即进行第二办法,或即废约[33]。北新始终不愿让渡它所拥有的鲁迅作品集版权,王云五担心李小峰控告商务侵权。李小峰实不可能冒天下之大不題,作出此等举动,他只是声称北新出版单行本与全集“并行不悖。许广平又复函李小峰:《鲁迅全集》出版者也要出单行本,同业竞争难免两害[34]。而王云五已表示,可以承担竞争所导致的经济损失。王云五的第二项建议的实质是商务、复社联合出版,商务可承担金石考证、书信、日记部分,但复社未予接受。

身在西安的马裕藻接到许广平信件后,又去函与留在北平的沈兼士、齐寿山、周作人商讨,这才于3月28日复函许广平,提出如下几点意见:(一)望许广平谨慎从事,“不致发生意外之失败,若能取决于市公(引按,许寿裳)尤佳”。(二)暂缓与商务废约,“不过此事既经复社诸公热心提倡,似亦有所困难”。(三)鲁迅“遗著中第三部之大半,虽于新的方面无大影响,然其不朽之价值甚大,若阙此部,尤无以见唐俟(引按,鲁迅笔名)之全也,与全集之称尤觉矛盾”。马裕藻还说,以上各节,除了取决于许寿裳一项未与周作人道及外,沈兼士、齐寿山、周作人的意见和自己一致[35]。情况也许正如马裕藻等人所言,鲁迅学术著作与阶级革命无关才遭到复社舍弃。鲁迅翻译的苏俄文艺理论,“则早由周文、胡愈之两先生辛苦收得”[36]。轻重缓急之间,也表现出两种鲁迅观之争。

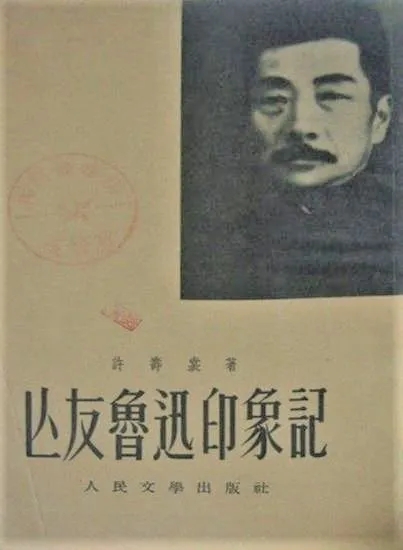

许寿裳著鲁迅印象记

许寿裳正在西迁途中,得许广平信最迟。4月3日,他在南郑复函许广平:“3月12日由港转来手示收悉。印行《全集》事,因‘北新’作梗,只得如此办法,裳甚赞同。特未知云五复函到否。”[37]许寿裳显然还不知道王云五的最新提议,仍认为北新作梗导致商务无法出版《全集》,因而同意改由复社印行。4月19日,茅盾见蔡元培,“谈《鲁迅全集》付印事,携有许广平函,附全集目次,并有许广平致王云五函,嘱转致”[38]。致王氏函大致内容是:请商务将《全集》“先行给予鲁迅纪念委员会出版。”[39]商务只是名义上拥有版权,不与之毁约只是一种有技巧的处理办法,再借重蔡元培转去函件,王云五自然不会不答应。

王云五的建议以及马裕藻等人的态度,也使得许广平、复社修改了原初只出创作、翻译的计划,增添了鲁迅辑录的《会稽郡故书集》《嵇康集》《小说旧闻钞》《古小说钩沉》《唐宋传奇集》(俱为排印)。刘恂《岭表录异》,谢承《后汉书〉〉辑本二种没有觅得,“此外还有日记、书简、六朝造像目录、六朝墓志目录、汉碑帖、汉画像等,因影印工程浩大,一时不易问世”[40]。

由于普及本定价极为低廉,印得越多,亏得越多,需要纪念本预约金填补亏空。纪念本为非卖品,分甲乙两种,预约金为50元、100元,只有社会贤达和官员才能负担得起。胡愈之恰好要转道香港赴武汉出任军委会政治部第三厅第五处处长,遂沿途推销纪念本。在香港,他拜见了蔡元培、宋庆龄,拿到了《鲁迅先生纪念委员会主席蔡元培、副主席宋庆龄为向海内外人士募集纪念本的通函》和《鲁迅全集募集纪念本定户启事》。持此通函,胡愈之第一个找的是孙科,孙科也是鲁迅先生纪念委员会委员,认购了10部。5月间,沈钧儒在武汉为“出售《鲁迅全集》预约券举行了一次茶话会,邀请比较开明的国民党人士参加”,胡愈之担任招待。邵力子仍是国民党中央宣传部部长,他当场“拿出1000元,订购了10部。在邵力子先生的带动下,国民党官员也纷纷认购”。这就使得《鲁迅全集》“半合法化”了。八路军驻武汉办事处也订购了若干,其中有一部送给了毛泽东[41]。

四

1938年4月30日,蔡元培在日记中写道:“沈雁冰、胡愈之来。致季茀航空函,询对于《鲁迅全集》作序之意见”[42]。蔡氏似乎只看重许寿裳的意见,请许寿裳“以不可不说者及不可说者详示之”[43]。许寿裳又写信给许广平:

5月14日为序文事,曾寄一航快,谅已到达。全集广告,已见于报章。序文内容,因恐不宜过退,裳已与曹舍(引按,曹靖华)商一大略,径复蔡公矣。现在印刷进行如何?甚为系念。所拟序文要点分五个方面:一、创作,又分小说与杂感文,二、翻译,三、艺术,四、著述及旧籍整理,五、新文字。以上五点均又分项说明,弟有意见否?望示知。[44]

待蔡元培再次接到许广平函,序文已作好发出了[45]。蔡序依次论述了鲁迅著述及旧籍整理、艺术、翻译、小说杂感的成就,但未提及“新文字”。提倡“新文字”者以方便大众为主旨,力主用拉丁字母拼写各地方言。它本是苏联在远东针对汉族推行的政策,在中国,首倡者是瞿秋白。拉丁化方案还极力反对国语罗马字方案,二者皆要废除汉字,惟后者仍主张以北平音为基础统一国语。1936年,多份杂志刊载了蔡元培、孙科等680人签名的《我们对于推行新文字的意见》[46]。蔡氏乃当世名流,各家所有主张,皆想借重之。蔡氏在他处也未论及“新文字”,他还是全国国语教育促进会会长。

蔡序为鲁迅所作的历史定位是:治学承清季朴学之绪余,而为“新文学的开山”。预约《鲁迅全集》纪念本的通函,开头一句也是:“鲁迅先生为一代文宗,毕生著述承清季朴学之绪余,奠现代文坛之础石。”[47]蔡序所说的“文”,即文化,涵盖鲁迅创作、翻译、辑录校勘、研究等等,“方面较多、蹊径独辟,为后学开示无数法门”。此语正与前揭许广平来函相应:请道及鲁迅在文化史上的努力和成就,“使青年知所景从”。值得注意的是,蔡序避免了30年代鲁迅是否存在“转变”这个问题。叙鲁迅美术方面的兴趣,蔡序说,搜罗汉碑图案之兴趣,“推而至于《引玉集》《木刻纪程》《北平笺谱》等等”。鲁迅“对于世界文学家之作品,有所见略同者,尽量的造译,理论的有卢那卡尔斯基、蒲力汗诺夫之《艺术论》等,写实的有阿尔志跋绥夫之《工人绥惠略夫》、果戈里之《死魂灵》等.描写理想的有爱罗先珂及其他作者之童话等,占全集之半,真是谦而勤了。”在某种意义上,我们可以说,蔡序也表达了蔡氏本人“兼容并包”的文化主张。

再说第20卷末尾的许广平撰《〈鲁迅全集〉编校后记》,叙述全集编纂经过,向各方致谢,唯独略去胡适不谈,仅说蔡元培“曾向商务印书馆设法订立契约”。这篇后记也没有臧否人物,但于结尾提及,1936年鲁迅病重时,适逢高尔基逝世,有人“甚至不禁叹息说:‘为什么鲁迅不死,死了高尔基?’……奇怪的是,鲁迅真的死了之后,却又有不少人说:‘他的死,在中国,比苏联损失一个高尔基还要大。’”许广平对于某些左派人士利用鲁迅之死大做文章, 深为不满。

总体说来,1938年版《鲁迅全集》仍然按照战前许寿裳确定的方针编纂:请蔡元培作序,收录了战前撰就的年谱,复社本拟舍弃的鲁迅辑录之书也还是入集了。最大问题就是舍去了书信、日记。鲁迅小说和杂感名篇,人们早已耳熟能详,它们依靠单行本一样可以流传。日记以及许广平征集来的鲁迅书信原件,在战乱年代随时有散失之虞。1937年6月出版的《鲁迅书简》(影印),只选印了69封。《鲁迅书简》(排印)终于1946年面世,收信八百余封,在编后记中,许广平说:她过于为商家利益着想,怕《鲁迅全集》排印书信日记,将来影印本问世后,难以销行。问题仍在于,当年复社为何不接受商务出版书信、日记、金石考证的方案?是不是因为鲁迅书信内容敏感,披露后不利于“统一战线”?鲁迅书信复杂而漫长的面世过程,笔者还将有另文处理。

五

鲁迅去世后,他者为之编纂文集、全集,在择取文本的过程中,在序言、后记中,或隐或显地表达自己的“鲁迅观”。从50年代起,鲁迅文献的征集、收藏、整理、编纂、注释更是上升到了国家行为的层面,这些行为隐去人称,以不正自明的权威姿态阐释、限定鲁迅,并提供与鲁迅有关的历史人物、历史事件的权威判断。在现代文学只剩下一个鲁迅的时代,在其他作家渐次“出土”、人们获得深入了解之前,鲁迅全集文集的注释、课本选文的注释即能塑造普通读者的中国现代文学的总体观念。从社会影响入手,考察各种版本的鲁迅文集、全集,还有许多工作值得做,这里只能谈一些个人的思考。

《鲁迅全集》是建立在鲁迅自编文集基础之上。鲁迅说,有些文章“不过对于一人,一时的事,和大局无关,情随事迁,无须再录;或者因为本不过开些玩笑,或是出于暂时的误解,几天之后,便无意义,不必留存了”,因此就没有收入自编文集[48]。此类文章收入集外文、全集后,不啻重生——再度被阅读,再加以鲁迅被神化——至少是仰视,或是学术生产的需要,人们每每要从中找出“意义”。演讲记录稿问题也比较复杂,某些演讲记录稿见报数月乃至数年之后,鲁迅声称记录漏落、错误之处太多,或是详略失当,自己并未过目,不能算是自己的文章;还有一次讲演,鲁迅说忘了讲题,也不记得当时讲了什么。为鲁迅编撰集外文的杨霁云自然也就刊落不取。不过,演讲记录稿见报时即发生了广大的社会影响,引发赞否双方的回应。私人函件则是移诸公共空间后,才参与建构鲁迅的社会形象、发挥社会作用。情况很可能是,有些意思,鲁迅不愿广为传播,才在书信中表达。《两地书》也是经过删改才出版的。文集不可避免地将单篇文章抽离首发的报章杂志、将序文抽离所序之书、将演讲记录稿抽离新闻报道,统称“杂文”而汇聚成册。研究“鲁迅思想",我们固然可以不加区别的征引《鲁迅全集》,研究鲁迅的社会形象、社会功能,则要注意到文献披露时间、首发的场合等问题。

全集的诞生把鲁迅这个作家经典化了——也许各家的全集、文集、选集,皆无形中诱导读者把作者视作自洽的、有着一贯之道的主体。瞿秋白的《〈鲁迅杂感选集〉导言》抽绎出来的鲁迅一贯之道,是与时(革命)俱变。许寿裳则坚称鲁迅一生的工作皆围绕着研究、批判国民性这一点展开。鲁迅本身的复杂性,又使得这两种颇具代表性的鲁迅观皆能在《鲁迅全集》中找到文本支撑。“场合”或许应该成为“我们考察鲁迅的选择与时代政治关系的切入口。私议越是敏感,亲闻与传闻者就越少。书信中既有率性之语,也颇多政治性酬答。杂文写作本身,也展现出一个复杂的政治网络:有应人之请而作的序记,有答政治组织和刊物的提问。有的出自瞿秋白之手而署鲁迅笔名。有些是冯雪峰命题作文且指出‘可以这样这样的做'、鲁迅犯难却每每让步的产物。有一两句话是冯添上的,答托派信通篇皆为冯代笔,答徐懋庸信由冯草拟、鲁迅作了增补修改”。对于全集的编纂者来说,某篇文章只要是鲁迅署名,已被鲁迅收入自编文章即可。80年代,胡风回忆了鲁迅《答托洛斯基派的信》的出版过程,有不少人据此认为,文责不能由鲁迅承担。问题在于,鲁迅自己为何不予否认?80年代之前,胡风为何没有透露隐情[49]?后出的回忆提醒我们注意鲁迅杂文的复杂的出版过程,同样需要厘清的是,鲁迅没有公开表达的思想情绪与鲁迅的社会形象、社会影响有别。

注释:

[1]许寿裳:《致许广平(1936年10月28日)》,《鲁迅、许广平所藏书信选》,长沙:湖南文艺出版社,1987年,第291—292页。

[2] 许广平:《我所应的许寿裳先生》,《人世间》第2卷第4期,1948年3月20日。

[3] 许寿裳:《致许广平(1937年7月2日)》,《鲁迅、许广平所藏书信选》,长沙:湖南人民出版社,1987年,第316页。

[4] 许广平:《关于汉唐石刻画像》,原载1938年10月20日《文汇报》,收入《许广平文集》第2卷,南京:江苏文艺出版社,1998年,第353-363页。

[5] 杨霁云:《致许广平(1937年3月26日)》,《鲁迅、许广平所藏书信选》,第244-245页。

[6] 蔡元培:《记鲁迅先生轶事》,《宇宙风》第29期,1936年11月16日。

[7] 台静农:《致许广平(1936年11月10日)》,《鲁迅、许广平所藏书信选》,第333页。

[8] 许广平:《鲁迅全集编校后记》。

[9] .周作人:《关于鲁迅》,《宇宙风》第29期。

[10] 许寿裳:《怀亡友鲁迅》,原载《新苗》第11期,1936年11月16日,收入《鲁迅研究学术论著资料汇编》第2卷,北京:中国文联出版公司,第77页。

[11] 许寿裳:《鲁迅与民族性研究》,《民主》第6期第2版,1945年11月3日。

[12] 许寿裳:《鲁迅的生活》,原载《新苗》第13、14期,1937年1月16日、2月16日,收入《鲁迅研究学术论著资料汇编》第2卷,第650页。

[13]《在鲁迅丧礼上的讲话》,《蔡元培全集》第8卷,杭州:浙江教育出版社,1998年,第412页。

[14] 尧民:《周作人论鲁迅》,《鲁迅研究学术论著资料汇编》第2卷,第647页。

[15] 参阅王彬彬:《作为一场政治运动的鲁迅丧事》,收入《往事何堪哀》,武汉:长江文艺出版社,2005年;《1936年的“救国会”与“民族魂”》,《钟山》2004年第4期。

[16] 章乃器:《我和救国会》,《救国会》,北京:中国社会科学出版社,1981年,第437页。

[17] 参见《上海市文化界救亡协会鲁迅逝世周年纪念宣传大纲》,原载1937年10月19日《救亡日报》,《鲁迅研究学术论著资料汇编》第2卷,第857-859页。蔡元培在1937年10月23日日记中写道胡愈之来,未晤。留一函,并见示文化界救亡协会工作报告及各种文字印刷 品,并告该会推我为主席。即复一函,……普通委员不敢辞,主席则决乎不可任云。”

[18] 胡风:《关于鲁迅丧事情况》,《上海社会科学》1981年第4期。

[19] 许寿裳:《致许广平(1937年7月2日)》,《鲁迅、许广平所藏书信选》,第315-316页。

[20] 许广平:《致季芽(1937年5月23日)》,《许广平文集》第3卷,第332-333页。

[21] 许寿裳:《致许广平(1936年H月10日)》,《鲁迅、许广平所藏书信选》,第293页。

[22] 1937年5月17日,6月5日许寿裳致许广平,《鲁迅、许广平所藏书信选》,第309页、第314页。

[23] 杨霁云:《致许广平(1937年4月9日)》,《鲁迅、许广平所藏书信选》,第248页。

[24] 许广平:《鲁迅年谱的经过》,《宇宙风乙刊》第29期,1940年9月16日。

[25] 同上。

[26] 此封给蔡元培的信系许广平手迹,但无签名、时间。《许广平文集》第3卷,南京:江苏文艺出版社,1991年,第330页,北京鲁迅博物馆注释。

[27]《鲁迅先生纪念委员会昨日开成立大会》,原载1937年7月19日上海《大公报》,收入《鲁迅研究学术论著资料汇编》第3卷,第836-837页。

[28] 许寿裳:《致许广平(1937年7月2日)》,《鲁迅、许广平所藏书信选》,第315-316页。

[29]《周年祭》,《许广平文集》第1卷,第422页。

[30] 参见周国伟编:《鲁迅著译版本研究编目》,上海文艺出版社,1996年,第8-10页。

[31]《救国会》,第355页。

[32] 宜闲:《鲁迅全集出世的回忆》,《文艺丛刊》(香港)第2期,1946年12月。

[33]《鲁迅、许广平所藏书信集》,第345-346页。

[34] 李小峰致许广平(1938年7月15日),许广平致李小峰(1938年8月12日),《鲁迅、许广平所藏书信集》,第455-456页。

[35]《鲁迅、许广平所藏书信集》,第448-449页。

[36] 许广平:《鲁迅全集编校后记》。

[37]《鲁迅、许广平所藏书信集》,第317页。

[38]《蔡元培日记》(下),北京大学出版社,2010年,第552页。

[39] 许广平致王云五(1941年2月27日),转引自周国伟编《鲁迅著译版本研究编目》,第8页。

[40]《鲁迅全集发刊缘起》,《文艺阵地》第1卷第3期,1938年5月16日。

[41] 吴承婉:《我国第一部鲁迅全集是怎样出版的——记胡愈之同志一席谈》,《人物》1985年第5期。

[42]《蔡元培日记》(下),第554页。

[43] 蔡元培:《致许寿裳(1938年4月30日)》,《蔡元培全集》第14卷,第310页。

[44] 许寿裳:《致许广平(1938年5月29日)》,《鲁迅,许广平所藏书信选》,第318页。

[45] 1938年6月5日,蔡元培写了《鲁迅全集》序,交茅盾拿去,并附上纪念本预约价100元。6月15日,蔡氏始“得许广平函,说《鲁迅全集》作序事,并述季函中语”。《蔡元培日记》(下),第562、564页。

[46]《生活教育》第3卷第5期,1936年5月1日。此外还有《生活知识》《文学丛报》等杂志也刊载了这份宣言。

[47] 转引自许广平《鲁迅全集编校后记》。

[48] 鲁迅:《集外集•序言》,《鲁迅全集》第7卷,北京:人民文学出版社,1981年,第3页。

[49] 参阅葛飞:《1936:鲁迅的左翼身份与言说困境》,《鲁迅研究月刊》2010年第5期。

(转载自南京大学中国新文学研究中心“春温秋肃”微信公众号)