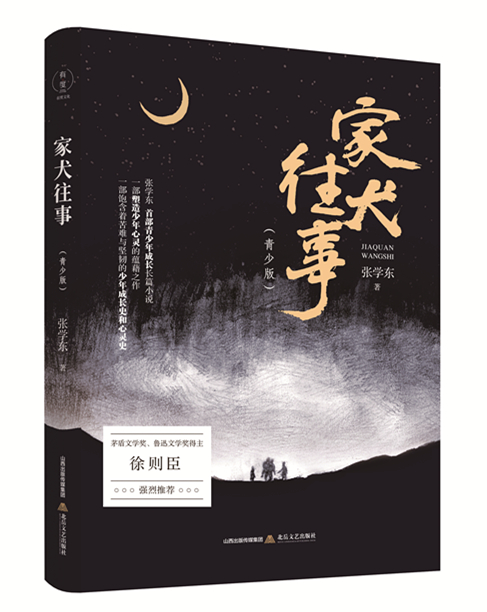

张学东长篇小说《家犬往事》:置身于阳光和苦难之间

成人的世界、孩童的世界与犬的世界交替进行,形成了三种不同的音调,以此构成回旋与变奏。经由小说家之笔,一切从内向外散发出深切的悲悯之光,显得牢不可摧。

平凡而苦难生活里的悲悯、同情以及宽容,构成了张学东几乎所有小说的情感力量。长篇新作《家犬往事》是其童年叙事的重要作品,张学东于幽微之处,极为细致而精准地展现了困境之中,人性的复杂状态,即便有彷徨和黑暗,有困惑与伤害,但小说始终充盈着善良与救赎的力量。

小说以“大黄蜂”和“坦克”两条家犬作为叙事中心,它们舍身忘死的举动不断在擦拭人的心灵,坚定而温柔地接近苦难中的孩童,让作为主人的“人”得到它们的庇护。张学东将人与犬置于同一种生存境况,无形中就形成了比照。某种程度而言,人是虚弱的、逃避的,而那两条在街道上、在森林里奋力奔跑的生灵却是坚定而沉稳的。

当然,这种比较并非刻意为之,作为一个有着多年写作经验的小说家,张学东赋予“人”与“家犬”身上的情感(理解之同情)是一样的,皆为某种客观现实之下的选择,虽然动机不同,但都是那个年代生活的组成部分。比如花嫂对待谢亚军一家的态度,从最初送“云南白药”给亚洲治疗脸上的伤口,因为“父亲”当时在指挥水利建设工程,到后来亚洲被一群少年欺负,花嫂坚决不让白小兰去救,因为此时“那一家子倒霉”了,必须要划清界限。这些都真实地反映出人性的复杂,但孩子与忠犬一样,心里是没有界限的。相较于人类的多变,家犬一直通过本能的忠诚来表达它们对人所寄托的感情。当谢亚军与白小兰遭遇狼的袭击,是“坦克”与“大黄蜂”的及时出现救了二人。当忧郁的亚军拿着父母结婚的信物红纱巾要自尽时,也是两条家犬及时相救。除去明写忠犬救命,小说还多次写其暗中救护,如“大黄蜂”陪伴烧伤的刘火在地窖中度过了最艰难的时刻,当刘火被砍伐老榆树的民兵抓走,“大黄蜂”孤身来救,不幸被民兵击伤等等,它们不会言语,却有向着善与爱的意志,坚定而充沛奋发,就像荣格说的“动物的虔诚及生活,比起我们更接近于上帝的意志”。

不得不说,成人对待家犬的态度是微妙的,他们一方面需要家犬作为看家护院的工具,视为“物”的存在,另一方面,在饥馑之年,家犬成为累赘或者早已成为果腹之物,此时,即便如“大黄蜂”与“坦克”这样的忠犬,也会有物伤其类之感,尤其当外面其他狗被绳索套住脖颈时,它们也产生了犹疑和警觉。也就是说,当人的境遇发生了变化,狗的处境更为尴尬,“它既跟主人相依为命,又不忘记随时察言观色,稍有风吹草动,便在第一时间作出反应”。

在这部小说中,成人的世界、孩童的世界与犬的世界交替进行,形成了三种不同的音调,成人的暴烈、焦渴又蔫头耷脑,孩童的天真、无奈与悲伤,犬的卑贱、勇猛与无畏,构成回旋与变奏,虽然无论人还是犬,都处于那个年代某种灰蒙蒙的状态,但经由小说家之笔,一切从内向外散发出深切的悲悯之光,显得牢不可摧。

这是一部描写苦难的小说。张学东在描写这些苦难时,似乎在沿着一道道细微线条缓慢移动,那是对孩童心灵的敏感捕捉,在幽暗的记忆里,以一群孩子的视角,抵达特殊年代现实中无法测量的深处。亚军、亚洲、刘火、白小兰,他们看待苦难的方式,某种程度上,也是我们以生存的名义而放弃的东西。当玻璃碴子刺穿亚洲的脚,几个孩子费尽苦心终于把他送到兽医家里,我们仿佛看到一群孤独、焦虑、懵懂的,混合了迷失、坚忍与期待的面孔。然而,正在这种充满着“善意”与“怜爱”的镜像里,张学东拿出那个名叫往昔的怀表,开始回忆几个孩子的人生历程。

在描写那些苦难的时候,张学东的笔墨显得冷静而犀利,比如在描写“饥饿”的时候,一方面在写物质的匮乏及其变化,另一方面也如手术刀般在剖析人的变化,花嫂入夜出门用身体换回食物,原本可以浓墨重彩书写的细节,却被压缩成为“饥饿”的背景,就像在凝望幕布上人影的移动、变幻,但是,作家笔锋一转,描写花嫂的哭泣,“起初是压抑的小声啜泣,后来竟汹涌地号啕起来,那声音听着比母狼叫得还要怵人”。纵然花嫂在这个小镇上曾经多么势利圆滑,此时也无力转圜,所以不管我们如何讨厌这个女人,她此时的哭泣如此真实而令人产生恻隐之心,饥饿带来的求生欲,掺杂着可怜的自尊,人心如崩塌的悬崖,陷入无边的黑暗。但是,孩童心灵依然深藏的朴素信念,却因此显露出光芒,一如在饥荒最严峻的时刻,白小兰依然偷拿家中早已不多的日用品送给被火烧伤的刘火,哪怕面临母亲的羞辱和责打,因为她依然相信“人这一辈子得凭良心做事,不管啥时候,都要记着别人的好,忘了恩就是忘了本”。孩童的纯粹,给小说沁入其中的悲悯以踏实感,爱与同情在苦难中温婉地萦回。在这部小说中,我们看到亚军、亚洲、刘火、白小兰乃至两条狗的相遇,每个时刻都显得庄重而深沉,犹如灵魂的相遇,随着小说情节的推进,那些瞬间显得更为纯静、清澈,如果苦难始终矗立在大地上,与我们同在,那么,小说要做的就是去感受生活的真实,去唤醒苦难中人的存在价值。

张学东笔下的苦难不仅是因为情节的需要,而是要缓缓打开那个考量人性的关卡,也不是为了回到历史与现实主义,而是为了再现那个活生生的世界,并在苦难中寻找救赎。张学东始终在写人面对苦难时真实的反应,而非根据虚构的需要而造成的反应。经由不同人物爱恨交织的生命关联,汇集成张学东笔下直抵灵魂的苦难书写。

毫无疑问,这是一部与成长有关的小说,正因为小说的主题是“成长”,那些生命中的坎坎坷坷乃至于生死一类的大问题,都成了小说的叙事主干,在这个过程中,张学东通过在特殊的年月中,一点一点情感的、生活秩序的转换与累积,呈现出叙事空间的辽阔。某种程度上,人的世界与家犬的世界,是一种互相印证的关系。成人被时代束缚,孩童被家庭束缚,家犬被人束缚,无论哪种束缚,与他们想要挣脱这种束缚一样,都是生命的本相。所谓人性与成长,便以这些不同的方式呈现出来。那么,成长是什么?是善恶错位、生死疲劳之下,依然怀着怜悯之心活下去,就像那些孩童与家犬,虽然不知道何为生活的理想,何为世俗的尔虞我诈,却懂得信仰与牺牲。

张学东并没有把一个成长故事局限于浅显的层面,虽然从故事的外表看,这部小说似乎在刻画一群孩子和两条家犬的群像,面对生命中的各种磨难,他们(它们)挣扎与努力之下,心灵纷繁的战栗、波动与隐忍,而且这些都发生在中国式的典型环境里,但是,我以为小说在“无常”的生命变幻之下,还在显现更为深奥的生死伦常问题,无论是孩童还是家犬,都要面对生活的苦难,惟有心智的不断磨砺与成长,最终才能坦然地面对这些苦难乃至死亡。面对时代的风雨,成人丢弃了本该属于自己的那部分必须承担的责任,而转移给了那些无辜而善良的孩童与家犬,如果成人的世界属于迷惑、躲避、阴暗,那么孩童与家犬的世界则意味着隐忍、进取与光明,他们(它们)是尘世迷途中的精灵,给这个世界带来救赎的希望。