重读《生死场》:跨域·“越轨”·诠释

原标题:跨域·“越轨”·诠释 ——重读萧红的《生死场》

内容提要 作为一篇多重语境下诞生的作品,伪满洲国和青岛的创作语境以及上海的接受语境对《生死场》有着同样重要的影响,此前研究对前者关注不足。引入萧红的早期创作和伪满洲国初期文坛同代人的同题材写作,有助于我们对这部作品的独特性形成有更为准确的理解。作为《生死场》前身的《麦场》面对着具体的东北问题,首先内在于殖民地语境中。这一语境规范了小说的结构,决定了萧红综合描摹东北情状的表述方式。而在青岛的续作与此前部分并不是断裂的关系,作家、作品由关外到关内的跨域流动实则激活了原先结构。《生死场》的写作是前后两部分呈现出一定张力关系的、具有总体性的文本,其独特性只有在文学跨域流动的意义上才能得到诠释。

关键词 《生死场》;伪满洲国;萧红;东北作家群

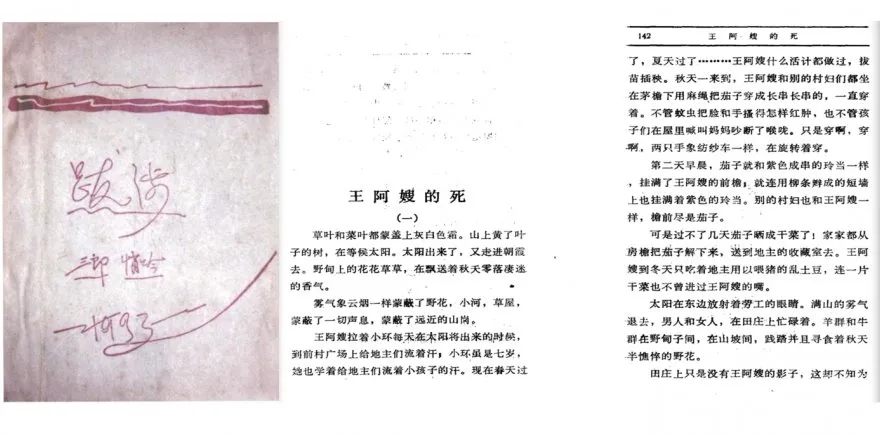

萧红《生死场》(1935)初版本封面

有研究者认为,“越轨”的《生死场》从一开始就被纳入了“正常”的文学秩序,对于一部作品而言,这是“幸运”的遭遇[1]。这是一个相当恰切的论断,“越轨”本是鲁迅评价小说写法的用语,这里挪用过来,用来概括了《生死场》的总体特点。“越轨”这一评价其实可以落实得更为具体:《生死场》在哈尔滨起笔,在青岛续完,最后在上海发表全书,写作到发表跨越了伪满洲国与中华民国两个政治空间,这是文学外部意义上的“越轨”。而小说在哈尔滨已发表二章,篇幅上占全书的四分之一,伴随接受语境变化而产生的写作意图及手法上的调整,这是文学内部的“越轨”。

这要求我们必须在“跨域流动”[2]的意义上将多重语境纳入对这部作品的阐释中,以对《生死场》的总体性与复杂性问题形成一种更为动态的理解。90年代之前的研究对作品的复杂性估量不够,往往忽略具体语境对《生死场》创作与接受所产生的影响。而90年代之后的研究者则对总体性认识不足,研究者虽然借助多种批评话语充分揭示出文本的复杂性,但这种复杂性往往被简化成小说文本的断裂。研究者往往认为是小说的后半部分“压抑”了前半部分的表达,也就等同于是民族国家话语“压抑”了作者的“个人表达”。因此,这一现象极好地显影了当时的文学秩序,也呈现出中国现代文学及其批评作为民族国家意识形态机制的组成部分的特点[3]。应该说,《生死场》是一个前后两部分呈现出一定的张力关系的具有总体性的文本。而要理解这句话的含义,我们需要纳入多重语境尤其是30年代初期东北的创作语境,以便对《生死场》的复杂性与总体性形成更为综合的把握。

一

事实上,虽然小说的故事时空设定非常明确(1—9章,1922年8月到1923年夏这一年;12—17章,1933年春到1933年秋这半年,临近哈尔滨的某一村庄),但直到小说第九章点出给全村治病的医生是个“西洋人”(白俄),我们才发现原来此前写的是伪满洲国建立以前的故事。而如果不仔细从高粱大豆等农作物、冬天的气候以及“胡子”“回山东”等特殊用法来推断,只从小说前半部分的内容入手就将小说发生背景定位在东北也是困难的。细究起来,《生死场》(尤其是前半部分)的时间与空间其实比较模糊,这都为研究者将之阐释为某种寓言提供了方便。

有研究者从东北农民身上读到了“持续千年的自然—生产方式”[4],这显然与东北作为一个近代才兴起的移民区域的具体现实之间存在着不小的距离。在这样的解读模式中,东北农民被寓言化地读作中国农民,黑土地与黄土地也就有了相同的历史纵深和文化品格。

这种分析模式最早可以追溯到胡风的《读后记》。胡风认为《生死场》虽然“写的只是哈尔滨附近的一个偏僻的村庄”,但却是“真实的受难的中国农民,是真实的野生的奋起。它‘显示着中国的一份和全部,现在和未来,死路与活路’(鲁迅序《八月的乡村》)”[5]。从哈尔滨偏僻村庄的农民到中国农民再到中国,农民群体被成功地转喻为中国/中华民族/中华民国的象征物。无怪乎聂绀弩会说,“你写的是一件大事,这事大极了”[6]。

有趣的是,胡风虽然试图援引鲁迅完成论证,但引用的却是鲁迅解读萧军《八月的乡村》时的观点。而反观鲁迅《生死场》序言,我们会发现鲁迅抓住了东北的特殊性且迟迟没有升华到更广阔的民族象征的高度。“北方人民对于生的坚强与死的挣扎”是鲁迅能够领会的,但“我和那里的居人,彼此都怀着不同的心情:住着不同的世界”[7],鲁迅敏锐地发觉了萧红《生死场》中抗拒寓言化的部分,或许也看到了小说中东北问题的特殊性[8]。

《生死场》其实有着明显的问题针对性。小说第一、二章以《麦场一、二》为题,发表在1934年4月29日—5月17日的《国际协报》副刊《国际公园》上[9]。如果我们将之还原到伪满洲国报纸副刊的原始语境的话,《麦场》所指涉的空间就自然地被限定在了东北内部,而时间如无特殊强调则自然指涉当下(1934年)。秉持着现实主义原则创作的东北青年作家们并无必要书写十年前的乡村故事,暴露乡土现实的背后,归根结底是一个将底层的苦难转写成对伪满洲国政权及背后日本殖民者批判的潜在诉求。这样看来,《生死场》/《麦场》并非是寓言化的,而与30年代初期东北地区的具体语境息息相关。

《麦场》属于农村题材,常见于东北青年作家们的笔下。被文学史归纳为“东北(流亡)作家群”的这批东北青年作家在哈尔滨确实形成了一个“准”文学社团性质的组织[10]。他们的生活境遇、政治立场、文学主张比较相似,现实交往密切,又形成了固定的发表空间,因而在创作题材的选择上也呈现出较为固定的态势。小知识分子的贫困生活、都市贫民的困窘、农村的凋敝与战乱成为几种常见的题材。此外,工厂题材与义勇军题材也有一定涉及。对于青年作家们而言,上述诸种题材具有一致性。选择写农村、工厂、都市下层,正契合了萧军所说“书写人类最底层的呼声”“暴露乡土现实”[11]的主张,一定程度上也代表了二萧所在的东北青年作家群体的创作理念和诉求。萧红先后创作的《王阿嫂的死》《看风筝》《夜风》和《麦场》都属于农村题材,她的创作也从一开始就展现出了异于同代作家的独特性。这意味着对萧红独特性的理解必须建基于东北青年作家群体的乡村书写这一总体脉络上,而《麦场》/《生死场》的创造性也应该在这一脉络上加以定位。

东北作家在哈尔滨:右起:萧红、萧军、罗烽、梁山丁。注:《萧军纪念集》将此图系年在1933年冬,《萧红全集》卷2(2011年黑龙江大学版)将之系年为1934年

洛虹(罗烽)刊载在《大同报》副刊《夜哨》上的一首诗或许能代表这批青年作家的写作思路。在这首诗中,从乡下逃难的弟弟向城里做工的哥哥详细讲述了农村凋敝、父母嫂子因战火而死的惨状,哥哥则告诉弟弟城中做工亦无活路。在哥哥的启示下,弟弟发现“这世界/并没有半点好的指望”,只有“凭大家伙的力量/把地狱变成天堂”[12]。

无论是农村的凋敝还是城市工厂里的压迫,诸种“底层”叙事的背后是东北青年作家们致力于发现底层,而后将之转化为一个能动的反抗主体的叙事期待。这种反抗往往是以阶级为由表达出来的,这是因为对于伪满洲国文坛而言,阶级是一个相对较易言说的话题,并不意味着青年作家们对“阶级”有了何种深刻的了解。这种不了解的体现即是:各类文本中出现的阶级反抗缺乏阶级动员,苦难虽然描摹甚细但反抗的机制往往付诸阙如。以这首诗为例,觉醒的瞬间同时是解放的时刻,似乎底层人在意识到自己的无路可走的同时,也就同时完成了地狱向天堂的翻转。但或许关键正在于弟弟的一则质疑:“但是我们没有刀和枪”。在没有刀和枪的情况下,如何组织起“自己的力量”和“大家伙的力量”[13]呢?这是文本没能说明的问题,或许也能成为一则当时作家群普遍持有的左翼观念之朴素性的注脚。

沿着这样的思路再现底层会出现怎样的问题?我们可以关注李星光小说《路》中的一个细节:

横过了芦苇、出现海岛般的原野、太阳愉快而和蔼地照住这上面、地——荒废了的地、荒芜地、忧愁地、静静地卧在上面、连呻吟的气力都已失掉、田的边沿有几间草房、门窗是没有的、墙壁是倾斜的、不知多少年的□□垛(按:疑是糯楷二字)、像暴露了的野尸般、堆烂在那些近□(按:疑是傍字)、一个中年农妇、还穿棉裤的、而又破得那个样、破得简直是没有头绪的一包棉花团、抱着周岁左右的小孩、从这倾塌中幽灵般悠悠地出现、满身疮的瘦的可怕的小狗、垂丧着头尾踉随着、穷贫、饥饿、离亡、疾病、破灭:只有这些是这里的□□□□、

天气是清爽的、原野是盖满绿茸茸的、太阳是和蔼慈祥的抚摸一切的、然而这些是如何悲惨的不调和呀、[14]

这是第一人称叙事者“我”在路上看到的农村凋敝的景象,不妨概括成是上世纪30年代东北农村的“生死场”。而将这段文字同《生死场》对比即可发现:首先,描写自然风景美好并非萧红的独创。乡村的凋敝同阳光的绚烂并置,形成的是一种“悲惨的不调和”的效果。其次,描写动物也并非萧红的特色,30年代的乡村凋敝是人与动物共同承受的普遍命运。画面中也同样出现了一位“幽灵”[15],“幽灵”一词自然意在呈现某种“非人”状态,但也隐隐传达出叙事者的某种恐惧。故而小说接下来便写到:

当你看到饿形于色的妇人挣持着装出笑容来“对付”你时、你的感觉、纵然不是苦痛、总也不会愉快的、这些不得不和善的妇人们[16]

在上一段文字中与茅屋一同在远观中被风景化、陌生化了的“幽灵”/农妇,却在这段文字中豁然获得了理解。“不得不和善”的表述诚然表达了叙事者的同情,却也同时曲解了农妇的善意。这意味着这一内心维度是叙事者强加给人物的,而叙事者其实一直都在“凝视”人物。左翼叙事对苦难的再现却使得苦难被风景化、使受害者客体化,在这样的逻辑下,“我”虽然在“路”上,但其实很难找到那条正确的路。

萧红的处女作《王阿嫂的死》同样是一则“暴露乡村现实”的作品,故事意在讲述王阿嫂一家的悲惨命运。王阿嫂和丈夫都是张地主的长工,丈夫被张地主活活烧死,孕中的王阿嫂也被张地主踢了一脚最终难产致死,王阿嫂收养的孩子环儿则无家可归。单从故事上看,这是一则典型的阶级叙事。文中直接使用“地主”“佣工阶级”等意涵明确的词语来强化小说的阶级主题,这一表现的极致则是描写张地主的仪态时也动用“阶级”“压迫”这样的抽象的词语——“调着他那有尺寸的阶级的步调”和“用他压迫的口腔来劝说王阿嫂”[17]。

然而我们也能清晰地辨识出这部小说的独特性。相比于王阿嫂因难产而死,王阿嫂丈夫惨死的命运显然更能体现出这种压迫关系。但萧红却将丈夫的故事放在背景中简单概述,而将视线聚焦在他死亡时的惨状和王阿嫂面对死亡的无助与疯狂上。这种叙事重心的调整,体现出萧红对死亡与女性议题的双重敏感。因此,小说的重点也转移到了对王阿嫂难产的细致描写上:

等到村妇挤进王阿嫂屋门的时候,王阿嫂自己在炕上发出她最后沉重的嚎声,她的身子是被自己的血浸染着,同时在血泊里也有一个小的、新的动物在挣扎。

王阿嫂的眼睛像一个大块的亮珠,虽然闪光而不能活动。她的嘴张得怕人,像猿猴一样,牙齿拼命的向外突出。[18]

生育场景正使得女性与死亡二者重叠。王阿嫂的这次难产本来导向对地主的批判,然而借助渲染生育的动物性,萧红也同时成功地将苦难打上了一个性别的烙印。这使得王阿嫂的死/女人的死无法单纯重叠于丈夫的死/人的死,而女性议题也得以成为小说阶级叙事之外的一笔隐线。这样的写法在后来的《麦场》/《生死场》中得以发扬。

但在《王阿嫂的死》中,阶级叙事仍是最被凸显的主题。相似的也体现在《跋涉》收录的《看风筝》和《夜风》两篇中。《王阿嫂的死》还只是呈现受难者的苦难,而到了后面两篇中则直接出现了革命者和X军(义勇军),这使得小说在阶级和反抗主题更为清晰的同时,也陷入了书写不熟悉事物时的某种抽象性。《麦场》/《生死场》相较于萧红此前农村书写的发展之处也正在于此。

二

有趣的是,相较于《王阿嫂的死》中被丑化的地主,《生死场》中的地主甚至是从未出场的。与赵三打交道的是没有名字的少东家和刘二爷这样的总管,赵三和镰刀会里的其他人最后恨的仍然是刘二爷。事实上,直到王婆卖马的情节出现,我们才知道《生死场》中作为主角的几家很可能都是佃农。阶级矛盾只单线地存在于王婆、赵三一家之内,并没有构成小说前半部分的框架。上述变化都意味着萧红有意调整了以阶级为叙事主线的写法,而承上所言,对于伪满洲国的现实语境而言,这几乎就放弃了在小说字面上直接书写“反抗”的可能。该如何理解这种写法上的转变呢?

我们固然可以很自然地将之理解成是萧红对此前抽象写法的不满,把《麦场》看作一种回到文学本位的实践。但这也可能就忽略了伪满洲国文网渐密的语境而过高估计了萧红辗转腾挪的现实空间。

伪满洲国建立初期,哈尔滨文网尚疏,日军忙于安定市政而较少管控中文报纸。这是在《大同报》副刊上发表的《王阿嫂的死》中能直接出现“阶级”“压迫”,而《看风筝》能以革命者为描写对象,《夜风》结尾更直接呈现农民觉醒、加入X军(义勇军)的宏大场面的现实语境。但1933年10月出版的《跋涉》未过多久即被禁,《大同报》副刊《夜哨》不久也被关停。1934年在白朗主持《国际协报》副刊时,稿件已经开始需要经过上级部门的审查了[19]。所以,一方面诚然是萧红拒绝这种对“反抗”的形而上学写法,但另一方面对于1934年的哈尔滨文坛而言,此前的写法亦已失效。将作品的含义写得更为含蓄,是萧红面对伪满洲国文坛现实语境的一种具体应对策略。

我们也要意识到萧红做出这种改变的创造性。正如前面所分析,东北青年作家在书写受害者时存在问题,无论是洛虹过于简易直接的反抗逻辑还是李星光对受害者的“凝视”行为,其实都是将受害者生命经验简化的体现,但他们同受害者之间,何尝不是“怀着不同的心情:住着不同的世界”呢?这种表达模式在初期还能以反抗主题弥补,但在文网渐紧后则充分显示出其弊端。暴露苦难如何指向反抗而不是更深的屈服与沉湎?如果缺乏对苦难产生机制的分析以形成对东北问题更为复杂、客观的认识,那么作为农村苦难旁观者的青年作家们将仍停留在借他人之苦难浇一己之块垒上,也无法借助暴露乡土现实积攒反抗的动能。《麦场》的写作也正是在与同代人写作的对话中展开的。

回看《麦场》两章,萧红建立一种多重视角结构小说的意图更为明显。小说的开篇布局即充分展现出了她希望写一部较长篇幅作品的抱负。小说开篇写二里半寻羊的故事,但却有意识地取消了故事的故事性[20],这使得二里半这个角色的功能性更为突出,整个村庄的空间结构伴随着二里半找羊的过程得到了自然的呈现。写福发家的篇幅其实非常短,但作者仍然着意补足,就使作为主要人物的三家在第一章中有了集体亮相。而在建立了基本的时空、交代了主要人物之后,小说几种基本的故事矛盾也在第一章得以初步显现。在对二里半与羊的关系、王婆与赵三的关系、王婆回忆中被摔死的小钟、老马与小马、王婆与驱着白菜车进城的人的交谈等描写中,城乡结构、性别维度、人与动物、自然与历史等范畴都得到了凸显,它们都留待后面的篇幅进一步展开。这意味着萧红在放弃以阶级为主要的叙事框架之后,其实是要建立一种多重的观照模式。我们也可以由此大胆假设小说最初命名为《麦场》的原因。麦场作为一个客观空间,在最基本的意义上是一个乡村的劳动空间、公共空间、经济空间。选择麦场,实际上隐喻的是村庄整体。而用一种综合的方式表现东北农村,很可能是萧红展现出了与同代人写作展开对话的某种愿望,也可以看作是萧红从处女作开始奠定的小说写法的某种必然发展,更是面对现实日益收缩的言论空间所做出的创造性回应。

综合表现农村势必要放弃以阶级为主的叙事框架,这很大程度上是因为东北问题的复杂性无法简化成单纯的阶级问题。《王阿嫂的死》仍聚焦在地主与农户的租佃矛盾中,小说开篇就是佃农们帮地主家晾晒茄子的场景。但我们可以问:“挂满了王阿嫂的前檐”和“别的村妇的前檐”的这些茄子在收进地主的库房后又到哪儿去了呢?茄子的背后是复杂的经济关系,呈现东北问题的复杂性需要展开一个更为广阔的背景。这正是《麦场》/《生死场》的进步所在。

一只山羊在大道边啮嚼榆树的根端。[21]

研究者围绕“山羊”做出过精彩的解读[22],但很少有人关注“大道”的意义。事实上,这条大道是通往城里的。它既是王婆进城卖马的大道,又是赵三上城做小买卖的大道;既是白菜车运输蔬菜的大道,也是日本兵驶进村庄的大道,“大道”症候性地呈现出了东北地区的特殊性。

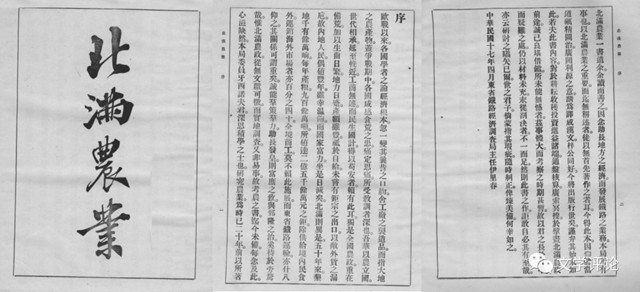

初版本《跋涉》中的《王阿嫂的死》

萧红在《生死场》第一章就内置了一个城乡结构,这一方面体现在赵三从一开始就是想“上城”的,王婆认为想上城的赵三“不安分”,这是他与王婆关系紧张的重要原因。另一方面,几次提到的菜车并非闲笔,它们都带来了关于城市的信息,比如:“你们是不种柿子的,这是贱东西,不值钱的东西,麦子是发财之道呀!”[23]而当王婆进城卖马时,路上遇到的二里半则说:“唉呀!起得太早啦!进城去有事吗?怎么驱着马进城,不装车粮拉着?”[24]这意味着包括粮食在内,村庄中的一切农作物都是农产品,都是商品。

萧红将这一村庄设定在临近哈尔滨,这一设定非常重要,它意味着这个村庄处于城乡结构中,村庄的农业生产,其实早已纳入了资本主义的市场秩序,而村庄中农民的生活境况也绝不是自给自足的所谓“自然—生产方式”,而开始带有了农业工人的属性。金枝的丈夫成业在生气时说到:

米价落了!三月里买的米现在卖出去折本一少半。卖了还债也不足,不卖又怎么能过节?[25]

成业家需要买米,这一点最明显地呈现出他们一家作为农业工人的具体命运。而下文当感觉没活路时,成业的第一个想法便是进城,则更是说明城市对这座村庄的控制已经从劳动产品扩展到了劳动力层面,萧红是有意识要展现一座在各方各面都为城市高度控制的村庄的。这一论点的另一处佐证即是:在情节设置上,二里半家种蔬菜、王婆家种麦、金枝家种柿子、福发家种高粱和麦子,萧红有意识让作为主人公的四家种植了不同的作物,正意味着她对此问题有着明确的认识。

这样的经济现实对于东北、至少是北满地区来说,则是高度普遍的事实:

独是全国农政。重在备荒。加以生齿日繁。地力日蹙。产额虽丰。只于自给。未尝有巨宗之出口。以敌外货之漏卮。故内地人民。偶值丰年。虽幸温饱。而国家富力。坐是日灭矣。北满则异是。五十年来。垦地有千余万垧。每年产粮。九百余万吨。所值达二亿五千余万元之巨。除供给境内民食外。运销海外市场者亦百分之四十。全境商工。莫不赖此施展。而东省铁路运输。亦十八仰之。其关系可谓重矣。[26]

这段文字对事变前东北经济形势的概括很有参考价值。相比于“全国农政,只于自给”,北满的粮食出口量则要达到百分之四十,这也是北满工商业、运输业等一切经济活动的基石。这恰恰体现出东北地区的特殊性——资本主义经济的高度发展,使得东北农民从一开始就被卷入了世界市场之中而早早面临着双重压迫。而另一方面,东北地区的土地分配高度不均,还是据《北满农业》里的调查:

富户及中等以上的农家占农户总数的百分之十五弱,占北满农业总面积百分之五十以上;拥有十至三十垧的中等农户占总户数的百分之四十强,占田地的百分之四十;拥有一至十垧地的小农户占总户数百分之三十五以上,占总面积的百分之九。[27]

百分之九十以上的土地被中等及以上的农家所占据,意味着大部分未进入统计数据的农民是以佃农的身份生存着的,这意味着地主同农民之间的矛盾必然会成为乡间矛盾的主要表现形态。

《北满农业》(1927)封面及序言页

我们正是在这里看到了阶级叙事的限度。从成业说“卖了还债也不足”这句话我们可知,虽然农民同地主之间仍是租佃关系,但这个债务(地租)的抵偿形式已经不是实物了,地主与农民之间的关系也因此远比单纯的租佃矛盾复杂。地主与农民是对立关系,但也同样都是市场上的风险承担者。东北经济受国际市场影响甚大,意味着地主与农民虽则都是世界市场经济“剪刀差”的承受者,但地主同时又可以通过“地租”的方式转嫁这一矛盾。故而,单纯从阶级的角度书写地主同农民之间的关系其实正简化了东北问题的复杂性,所有阶级矛盾的背后都潜藏着殖民的符码。而从《生死场》现在残留下来的线索来看,萧红对东北情状的体认是高度深刻的。她很可能意识到单纯阶级反抗的无效性,进而希望展开一种更为综合、立体的农村描摹方式。

这种态度很可能延续到了《生死场》后半部分对九一八事变的理解中:

草地上汽车突起着飞尘跑过,一些红色绿色的纸片播着种子一般落下来。小茅房屋顶有花色的纸片在起落。附近大道旁的枝头挂住纸片,在飞舞嘶嘎。从城里出发的汽车又追踪着驰来。车上站着威风飘扬的日本人,高丽人,也站着威扬的中国人。车轮突飞的时候,车上每人手中的旗子摆摆有声,车上的人好像生了翅膀齐飞过去。那一些举着日本旗子作出媚笑杂样的人,消失在道口。[28]

萧红创造性地借助四种声音写出了“九一八事变”所带来的变化。汽车的闹嚣、传单的嘶嘎、旗子摆摆有声以及三个种族的人同时的媚笑,每一种声音都具有高度象征性。它们都是“现代”的:现代的交通工具、现代的宣传手段、现代的国族象征、现代的种族杂居事实。如果说此前的农夫农妇们还只是间接感受着“现代”的压迫,现在他们终于见证了它的到来。这正是“九一八事变”后承担着更为直接和激进的经济、军事侵略的东北地区命运的总体象征。

区别于惯常意义上将“九一八事变”视为东北地区经历殖民的开始,东北地区的现代性从一开始就伴随着殖民性展开,在这个意义上,九一八事变不过是这种现实的激进化表达。所以东北问题的复杂性是无法借助于单一的阶级或民族参数呈现出来的,它只有放在农民的具体遭遇与历史命运的维度上,放在一个十年跨度的延长线上才能获得更为深刻的理解。

三

在萧红离开伪满洲国后,《生死场》的写作经历了一重调整。我们可以设想:如果小说全文都在伪满洲国完成,“年轮”是肯定不会“转动”的。日军不会出场,后六章的情景也不会发生,我们将很难直接看到小说后半部分愚夫愚妇的反抗。换言之,今日《生死场》所呈现的形态,其实与小说创作语境由东北转到青岛这一现实变化直接相关。这意味着萧红一方面得以摆脱沦陷区的创作限制、调整由此产生的创作方式,另一方面却也要面临着全新的接受语境,拟想新读者群体的阅读需求。

新的接受语境对萧红的影响可以从二萧同鲁迅的通信中读出。鲁迅在第一封回信中写到:

现在需要的是斗争的文学,如果作者是一个斗争者,那么,无论他写什么,写出来的东西一定是斗争的。就是写咖啡馆跳舞场罢,少爷们和革命者的作品,也决不会一样。[29]

根据这种作答,我们能大致猜测到二萧提出的问题——此时上海需要什么样的文学。也就是说,二萧担心自己小说的题材和主题同上海的左翼文学运动不合拍。萧军的回忆正佐证了这一猜测[30]。而因语境变化生出的紧张感,势必会绵延在小说创作的过程里,影响小说文本的具体走向。

90年代之后的研究者充分重视了上海具体语境对于小说的影响。他们看到了上海文坛对《生死场》评论的一致性——均从民族国家角度理解这部作品,而这种一致性也延续到1949年之后对这部小说的具体评价,充分展现出了中国现代文学与文学批评的民族国家属性。他们由此认为小说前九章同后六章是断裂的关系。更符合上海文坛阅读需求的后六章“压抑”了前九章的丰富内涵,尤其是其女性主义内涵,因而并不是萧红的真实意愿。更有研究者认为萧红后六章其实是一次对流行抗战文学模式的戏仿,女性主义话语(第十四章金枝上城)同民族国家话语的并置(第十三章老赵三的觉醒),正是一次充满反讽的对民族国家话语的颠覆[31]。

上述研究将上海语境纳入对小说的讨论,揭示出了新的语境对作家创作带来的潜在影响和小说前后两部分之间的张力,这都值得肯定。不过是否由此就能认为二者是“压抑”甚而是“颠覆”的关系呢?延续本节开头的假设,如果《生死场》全文在东北完成,我们是否会认为女性主义话语的出场是为了颠覆主导小说的底层叙事呢?答案显然是否定的,女性的苦难是底层人民诸多苦难的有机组成,它们一同构成了东北乡土现实的复杂面貌,进而一同导向着反抗的必然性。有研究者以萧红个人的女性遭遇为证,试图借助她早期及后期散文中流露出的女性意识,证明“女人没有国家”的命题。但这样一个“没有国家”的“女人”,还需要询问鲁迅上海需要什么样的文学么?上海文坛对这篇小说的一致肯定,或许恰恰说明了《生死场》是那种鲁迅期待的“斗争的文学”,而作为读者的我们则必须立足在“斗争者”这一根本位置上,才能理解萧红在《生死场》中体现出的多元形象。换言之,萧红在小说前半部分中虽然有意设置了多重的观照模式,但多重话语的在场却不一定意味着总体性的缺席。话语在作品中从来不是作为孤立的部分构成的,它们往往在对话与转换中共同构成了一个多样统一的符号系统。而批评要做的,正是在多重话语之间,提出一个更为科学、恰切的理解方式。

萧红于1934年6月逃往青岛,很快便写完了《生死场》[32]。这意味着萧红虽然确实面临着创作上的调整,但这种调整很有可能并没有我们想象中的那么困难。从今天的文本面貌上来看,萧红没有调整自己《麦场》阶段的写作成果,而选择了增加一个时间维度,将故事发生的时间提前十年,借助伪满洲国建立前后这十年的跨度,将原本的空间故事转写成一则时间故事。这一改变带来的写法调整和随之带来的文本面貌的改变,是后代研究者判断其为“断裂”的核心依据。那么,真的是“断裂”么?

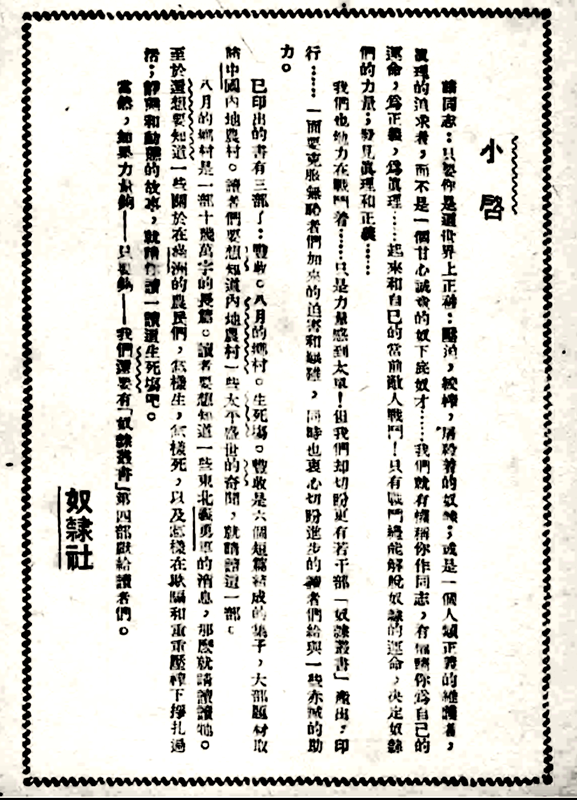

事实上,《生死场》单行本所附录的《奴隶社小启》已经向我们提供了一种解释方式:

至于还想要知道一些关于在满洲的农民们,怎样生,怎样死,以及怎样在欺骗和重重压榨下挣扎过活;静态和动态的故事,就请你读一读这《生死场》吧。[33]

从空间到时间的转写带来的是从“静态故事”到“动态故事”的变化,无论动静,都是多角度地呼应了“怎样生,怎样死”的核心主题。在萧红所在的奴隶社看来,二者之间并非断裂而是恰恰是一种有机联系。

有研究者可能认为《奴隶社小启》可能出自萧军之手,并非是萧红的主观想法,要回答萧红到底如何理解,需要提供文本内证。我在这里想举作者所设计的故事时间为佐证。

容光书局版《生死场》附页奴隶社《小启》

从故事时间上来看,《生死场》前九章高度整饬。夏秋冬春不断循环,每一章的季节特点都非常鲜明。后六章是一整段连续的故事时间(自1933年春到1933年秋这半年),季节特征开始变得不明显,而故事的情节性明显增强。借助于人物视角,后六章形成了一个反抗故事。从表面上看前九章与后六章是完全不同的写法,似乎暗合了断裂的说法。但我们更应该关注萧红第十、十一章的有意设置。前九章与后六章未截然断开,而是被十、十一两个短章节连接了起来。萧红在这两章中似乎有意延续这种季节轮替的风格。小说第七八九章结束在夏季,第十章则似乎设定在十年后的秋季(“秋夜长”的童谣/被凉风飞着头发)而第十一章“年盘转动”在1932年的冬天。萧红有意识构造了前后两部分之间松散的黏连关系,我们正是在这种形式创造的主动性上看到了一个作者的“积极的组织力量”[34]。

1922年的农村苦难绝非与1933年的日军侵略无涉,正如本文第二节所呈现出来的,东北地区的现代性从一开始就伴随着殖民性展开,九一八事变不过是这种现实的激进化表达。因此十年跨度的价值,正是将萧红的理解更为显明地展现了出来。萧红在小说前半部分勾勒的苦难现实看似与政治无涉,但“忙着生,忙着死”的愚夫愚妇们的生活状态在任何意义上都不指向着所谓“人生安稳的底子”(日常生活)而时刻展现出一种变革的可能性。东北农村在其原生状态中,就早已具备了一种革命的潜能。反抗的动能积聚在底层苦难叙事的纸背,它们只等着年轮转动,在“喻像”(Figura)[35]的意义上获得展开。这正是《生死场》的总体性所在。

时间维度的增加,意味着前面故事的含义要依赖后面故事才能确定。这与其说是萧红借助前后故事的并置,试图制造多重话语之间的冲突,不如说是在创作及发表语境改变之后,总体性意外地以一种更为明晰的方式呈现了出来。

而这种方式也正在有形无形间适应着上海文坛的具体需求。伴随着华北事变和中日关系的日益紧张,关内文坛对东北题材的需求日益迫切。《清华周刊》上一则评论如是评价《生死场》对北平读者的意义:“(《生死场》)是我们所有人需要的一个灼热的烙子。”[36]这是一种“危机时刻”的阅读方式,现实语境对创作与阅读两端都发挥着至关重要的影响。任何阅读都无法脱离它的时代和生存语境。在一个日军加速扩张,东北问题已经演变为华北危机并且即将变成全国性的事实时,文学作品中的东北也很难不被寓言化被读成民族危亡的象征。而反观创作这一头,小说后半部分开始正面描写人民的觉醒过程,将革命的潜能落实为对民族国家的支持,在写作手法上,加大心理分析的比重与核心人物塑造,模仿法捷耶夫《溃灭》的情节展开模式[37],也是呼应着现实的局势变化。

《生死场》并不是一部地下写作,因应语境的变化来调整对话对象、改变创作手法、甚至写作目的,正是为了适应语境以更好地传递主旨。但我们并不能因此而否认总体性的存在。小说前后两部分虽然具有张力关系,但正是后者将前者的含义“激活”了起来,成为一种为上海读者所接受的、并不引起歧义的显明表达。

而某种意义上,《生死场》写法上的调整其实对今日的文学研究提出了挑战。在经典文学研究的视域中,作家往往被视为一种风格上的统一体,但文学跨域流动所带来的发表与接受语境的变化,恰恰是对这种风格统一体的挑战。对于萧红而言,《生死场》的写作既是创作又是斗争,但首先是斗争。而反观我们对写法一致性的追求,或许正症候性地呈现出今日的小说观念以及审美意识形态,反映出我们今日的文学秩序。而“越轨”的《生死场》,注定还要经历未来更多政治化、“去政治化”抑或“再政治化”的文学秩序的考验,经历更多的诠释及误读。

注释:

[1]段从学:《大地,或者说愚昧的意义——论〈生死场〉的“场”》,《社会科学辑刊》,2017年第2期。

[2]张泉最早提出这一概念,用以指代沦陷区和非沦陷区以及具有内在差异的沦陷区之间的物质、人员、作品、思想的流动现象。本文引入这一概念,一方面是指代萧红的流亡经验,即人员的跨域流动,另一方面是指代《生死场》两地的写作过程与接受过程,这背后是文学秩序的变化,作品的跨域流动。参见张泉:《导言一 沦陷区文学与跨域流动政治》,《殖民拓疆与文学离散——“满洲国”“满系”作家/文学的跨域流动》,北方文艺出版社2017年版。刘晓丽在《殖民体制差异与作家的越域、跨语和文学想象——以台湾、伪满洲国、沦陷区文坛为例》中则用“越域”概括这一现象。

[3]90年代以前研究的代表可参看唐弢编《中国现代文学史(二)》,第252—253页,人民文学出版社1979年版。90年代以后研究的代表可参看刘禾:《跨语际实践:文学、民族文化与被译介的现代性(中国,1900—1937)》,第255—299页,三联书店2014年版。刘禾:《语际书写—现代思想史写作批判纲要》(修订版),第177—203页,广西师范大学出版社2017年版。

[4]孟悦、戴锦华:《浮出历史地表——现代中国妇女文学研究》第11章,中国人民大学出版社2004年版。

[5]胡风:《生死场读后记》,《漫画与生活》1卷2期,1935年12月。

[6]聂绀弩:《序〈萧红选集〉——回忆我和萧红的一次谈话》,《大家小集 聂绀弩集 上》,第261—267页,花城出版社2016年版。

[7][21][23][24][25][28][33]萧红:《生死场》,序言第2—3页,第1页,第24页,第51页,第119页,第139页,封底页,容光书局1936年5月再版。

[8]关于鲁迅在序言中流露出的复杂态度,柳书琴亦有相类似的看法。见柳书琴:《流亡的娜拉:左翼文化走廊上萧红的性别话语》,《台湾清华学报》新48卷第4期,2018年12月。此文提出了很多关键性的问题,不过她全然接受了刘禾的看法,认为萧红的特殊性全在其性别话语。

[9]《麦场一、二》与《生死场》文字略有出入,除第二章结尾处改动略大。

[10]这一群体既包括萧红(悄吟)、萧军(三郎)、洛虹(罗烽)、白朗(刘莉)、舒群先后流亡到上海的作家,也还包括山丁(梁蒨、小蒨)、金剑啸等“沦陷区作家”,更为详细的名单参见刘莉:《结束了〈文艺〉周刊》,《国际协报》,1935年1月15日,《珊瑚网》。

[11]参见三郎(萧军):《一封公开的信——致全满洲国爱好文艺及青年文艺工作者》,《大同报》,1933年7月30日,《大同俱乐部》副刊。潇潇(萧军):《一九三四年后全满洲文学上的进路》(残),《国际协报》,1934年3月8日,《文艺》副刊。收入《萧军全集》第11卷,第39、48—49页。

[12][13]洛虹(罗烽):《说甚么胜似天堂》,《大同报》,1933年9月24日,《夜哨》副刊。

[14][16]星(李星光):《路(二)》,《大同报》,1933年9月17日,《夜哨》副刊。这一小说自《夜哨》第5期刊载,一直持续第15期结束,未刊完。原刊中未辨识清晰的部分用□表示。《夜哨》尚无新式标点,一切照录。

[15]萧红除了用“幽灵”形容过《麦场》的王婆外,也用来形容《王阿嫂的死》里的环儿。

[17][18]悄吟(萧红):《王阿嫂的死》,见三郎(萧军)、悄吟(萧红)著:《跋涉》,第150页,第154页《哈尔滨五日画报》印刷社1933年10月版。《王阿嫂的死》首刊何处不详。

[19]白朗在回忆罗烽被捕经过的《狱外记》系列文章中详细描写了自己编副刊的经过。见白朗:《“自己保重呵!”》,《解放日报》1942年5月7日,第4版。

[20]赵园在总结萧红文学语言的特点时认为萧红总是“使小说化解为散文,使‘事件’丧失(或部分地丧失)其‘情节意义’。也许‘过程’仍然完整,并不曾被‘化解’掉,但‘过程’的时间骨架被极其具体的缺乏时间规定性的情境替代了。”(赵园:《论小说十家》,第219页,浙江文艺出版社1987年版。)

[22]参见刘禾《跨语际实践》第7章;王钦:《“潜能”、动物与死亡——重读萧红〈生死场〉》,《中国现代文学研究丛刊》2016年10期。

[26][27]东省铁路经济调查局:《北满农业》,东省铁路经济调查局,第1页,1928年4月版。俄文版先于中文版,出版于1927年。

[29]鲁迅:《致萧军》(19341009),《鲁迅全集》第13册,第224页,人民文学出版社2005年版。

[30]萧军:《鲁迅给萧军萧红信简注释录》,《萧军全集》第9卷,第15页,华夏出版社2008年版。

[31]Prasenjit Duara,“The Regime of Authenticity: Timelessness, Gender, and National History in Modern China”, History and Theory, vol. 37, No.3(Oct.1998), pp.287-308.

[32]见萧军的回忆:“她的《生死场》很快就写完了,也抄好了;《八月的乡村》还没有写完。”出处同注30。

[34]巴赫金:《审美活动中的作者与主人公》,晓河译,见《巴赫金全集》第1卷,第104页,河北教育出版社1998年版。

[35]此处借用奥尔巴赫(Eric Auerbach)“喻像”(Figura)的观点描述小说前后两部分之间的张力关系与动态统一。

[36]吴江:《生死场》,《清华周刊》第44卷第1期,1936年4月11日。

[37]当时就有阅读者感觉到了这种相关。见白里:《生死场》,《读书生活》第4卷第9期,1936年9月10日。孙犁的回忆文字中也有相关段落。见孙犁:《读萧红作品记》,《大地》第6期,1981年。而《生死场》中转变的赵三与被淘汰下来的平儿,与《溃灭》所谓在内战中“人的最巨大的改造”的主题密切相关,体现出《溃灭》对二萧创作的影响。