侯桂新:《华盖集续编》校读记

内容提要:要扎实推进鲁迅研究,对鲁迅所有作品进行精细校勘是必备的前提。人民文学出版社2005年版《鲁迅全集》曾被认为具有校勘精细的优点,但面世以来也被学界发现存在不少问题。仅以《华盖集续编》为例,通过汇校鲁迅手稿、原刊、初版本及全集本,可以发现各版差异甚多。原刊和初版本的讹误大部分在初版本和全集中得到纠正,但也存在手稿不误而原刊有误、原刊不误而初版本有误、他版无误而全集有误等复杂情形。总计初版本约有错讹40处,全集约有错讹10处,通过比对各版,可以发现全集在校勘的原则与方法等方面均存在一些问题。时至今日,对《鲁迅全集》进行彻底校勘须立即付诸行动,出版质量更为可靠的汇校本和校注版《鲁迅全集》应该提上日程。

关键词:《华盖集续编》 校勘 版本 汇校 《鲁迅全集》

小 引

随着学术界和鲁迅作品的爱好者对文本可靠性的要求日益提高,对鲁迅作品乃至《鲁迅全集》进行汇校的呼声也越来越高,并渐成学界共识。王世家、朱正、陈漱渝、刘运峰等前辈学者都有过呼吁,其中,王世家先生明确提出过出版一套校注本《鲁迅全集》的设想,[i]并且身体力行,欲以一己之力毕成此事,可惜只完成了一半左右,[ii]不幸辞世。在此之前,对鲁迅作品的校勘用力最勤的可能要数孙用先生。孙用以校勘《鲁迅全集》为平生宏愿,早在建国前就完成了《鲁迅全集校读记》《鲁迅全集正误表》两书,并于1950年由作家书屋印行,不过两书正文分别只有79页和62页,囿于当时条件,校勘得相当简略。1982年,《鲁迅全集校读记》的增订本出版,书中收录的校勘实例大大增加,虽然因考虑到全书的篇幅限制等主客观因素,并未“巨细无遗”地将全部文字差异录入,不过作者自信“一切比较重要的增删和修改都已全部录出”。[iii]这本书的校勘成果直接运用到了1981年版《鲁迅全集》的编校中。此后经过不少学者的努力,至2005年版《鲁迅全集》问世之初,学界普遍认为这一新版“校勘精细”。但近年随着学界对校勘的要求不断提高,学者们不断发现新版全集校勘仍然不够精细,存在不少问题,有关指瑕和纠谬文章并不鲜见。只不过,相关文章大都来自学者因应研究需要,在日常阅读过程中的随机发现和日积月累,覆盖面一般不大,系统性较为缺乏,不要说没有再出现像王世家和孙用两位先生这样以整个《鲁迅全集》为校勘对象的,以鲁迅单本著作全体为对象的都很少。

近期因为工作机缘,笔者对《华盖集续编》进行了一次尽量彻底的校勘,在此过程中产生了一些心得和想法,是以不避浅陋,向学界作一汇报,以便更好地交流总结,推动鲁迅作品的校勘工作。

一、版本选择与校勘经过

《华盖集续编》收鲁迅1926年所作杂文等32篇,另1927年所作1篇,其中包括《记念刘和珍君》等名文。原文分别发表于《语丝》《莽原》《国民新报副刊》《京报副刊》《世界日报副刊》《波艇》《北新》等刊。该书1927年5月由北京北新书局初版,至1935年9月印行第6版,内容并无改动。1938年被收入鲁迅全集出版社出版之《鲁迅全集》第3卷,1941年由鲁迅先生纪念委员会编入《鲁迅全集》单行本“著述之部之9”,内容同初版。[iv]建国后先后被收入人民文学出版社各版《鲁迅全集》第3卷。

在鲁迅的20多种自编创作文集中,《华盖集续编》的版本沿革相对比较简单,前后没有什么大的变动。此外,相对于《呐喊》等的初版本差错较多,往往达一百多处,《华盖集续编》的初版本校勘情况可谓良好,全书错讹约为40处。又考虑到书中所收各文的手稿只有两篇保存下来,其中之一还是残篇,[v]因此本次汇校即选择1927年北京北新书局初版本作为底本,[vi]以手稿、原刊及人民文学出版社2005年版《鲁迅全集》第3卷(以下简称“全集”)为参校本。

在决定专心从事此项汇校工作之后,因为用于汇校的底本(影印本)、手稿(影印本)与全集笔者早已收藏,因此在资料方面只余下原刊的搜求汇集。得益于近年来旧书刊被大规模扫描和收入网络数据库的利好以及学友的帮助,这项工作在短短几天内即基本完成。[vii]接下来在进行具体汇校时,为了让自己沉下心来,全神贯注,我决定先不参考任何前贤成果,空无依傍,对文本进行“素读”,以保证能最大限度地发现各版的差异之处。由于手稿严重不全,全集差错很少,因此我把重点放在原刊和初版本的对勘上,逐字逐句进行。在对勘过程中发现两者有任何差异,无论是文字还是标点,都及时记录并填入汇校表中。将原刊和初版本对勘完成后,再按同样的程序,将初版本和全集进行对勘。此后,再将手稿和初版本进行对勘。当然,这只是工作的一般程序。实际过程中,遇有疑难处,需要各版互校,也常出现将所有版本摆满案头的情形。

如此就完成了第一遍汇校工作。第二遍则参考现有校勘成果,查漏补缺。重点是对照孙用先生《鲁迅全集校读记》(1982年版)中的《〈华盖集续编〉校读记》,以及自2005年版《鲁迅全集》出版以来学界公开发表的校勘成果中所有与《华盖集续编》有关的部分,对相关文本进行复核,确认个人失校的案例,将其补充进汇校表,以使工作相对完善。

在此基础上,为了尽量减少遗漏,再沉下心来,重复第一遍的工作,作为第三遍。三遍之后,工作方告大体完成。从2019年9月初到10月底,前后历时近两个月。

二、校勘成果与案例举隅

本次校勘的最终成果集中反映在文后所附校勘表中。通过此次细致校勘,发现不同版本的差异之多令人惊讶:手稿只有两篇,但和初版本对应两文的差异达70余处;原刊和初版本的差异多达800余处;全集和初版本的差异则有100余处。排除繁简字、异体字、通假字以及不同时代标点写法和用法差异等“无关大雅”的情形,余下的“实质性”差异仍然不少,例如原刊和初版本可对文意表达产生影响的差异仍余400多处,初版本和全集的差异有近30处。这些实质性差异并非都存在正误问题,但多数是原刊存在讹误,在初版本中得到更正,初版本中存在的讹误,又在全集中被纠正。但也存在相反的例子,如手稿不误,原刊有误;原刊不误,初版本有误;等等。所谓后出转精,有时并不尽然。全集修正了其他各版的大多数错讹,但也存在他版不误,而全集有误的例子,其中包括全集在“择善而从”的过程中选错了对象的例子,甚至还有全集“擅改”而导致失误的例子。所以实际情况相当复杂,需要仔细一一辨析。限于篇幅,以下只能选择其中一些较为典型而重要的例子,按照手稿、原刊、初版本、全集的顺序,分成十种情况,加以分析说明。其中,前三种情况涉及手稿,后七种则只与原刊、初版本或全集有关。每一种情况下所举例子,以在书刊中出现先后为序。欲知各版差异的全貌,则请参见文末校勘表。(校勘表略。详参《中国现代文学研究丛刊》2020年第4期)

第一种情况:手稿无误,原刊、初版本及全集皆误。

例1:那方法是请景公使人送他们两个桃子,说道,“您三位就照着功劳吃桃罢。”(《再来一次》,原刊1926年6月10日《莽原》半月刊第11期)

手稿上的“您”并非鲁迅手书,而来自手稿中所贴剪报。虽然字迹较为漫漶,但仍可辨认。然而其他各版都误认作“你”。从句意上看,这是景公派去的使者对公孙接等三位功臣说话,理应尊敬对方,以“你”相称未免失礼。

例2:但据我看来,他其实并未落水,不过“安住”在租界里而已;北京依旧是他所豢养过的东西在张牙舞爪,他所勾结着的报馆在颠倒是非,他所栽培成的女校在兴风作浪:依然是他的世界。(《再来一次》)

手稿上“而已”之后是分号,其他各版都作冒号。这是由于标点形似,编者辨认不细所致。从表意看,分号前讲“他”(章士钊)安住在租界(天津)里,分号后讲北京的情形;正因为北京“依然是他的世界”,所以“他”才能“‘安住’在租界里”。意思与逻辑都很明白。被误认作冒号后,不但容易产生歧义,使人有可能误以为“租界”即指北京,这明显不合事实,而且句中还有下一个冒号,两个冒号连用不合语法。

例3:我曾经说过,中华民国的官,都是平民出身,并非特别种族。虽然高尚的文人学士或新闻记者们将他们看作异类,以为比自己格外奇怪,可鄙可嗤;然而从我这几年的经验看来,却委实不很特别,一切脾气,都与普通的同胞差不多,所以一到经手银钱的时候,也还是照例有一点借此威风一下的嗜好。(《记“发薪”》,原刊1926年8月10日《莽原》半月刊第15期)

手稿上“都与普通的同胞差不多”一句中的“都”,在其他各版中都作“却”。这也是因为形近而误。从原文看,鲁迅在此处是强调官员与普通人的相同之处,“一切……都”、“都……差不多”与“也还是”的连接顺理成章。如果作“却”表转折,则与文意不合,而且前有“却委实不很特别”,后面紧接着“却与普通的同胞差不多”,意思重复,然而使用表示转折的关联词“却”,自相矛盾。

例4:我看自己的条子上,写的是九十九元,心里想,这真是“人生不满百,常怀千岁忧……”(《记“发薪”》)

手稿上“忧”字之后原有句号,但被作者涂去,形成一个较大的墨团。其他各版恢复了这个句号,应属认读失误或沿袭错误。

第二种情况:手稿及原刊无误,初版本有误,全集同手稿及原刊。

例5:而我那时和这位后来称为“孤桐先生”的,也毫无“睚眦之怨”。(《再来一次》)

手稿及原刊中的逗号,在初版本中被排印成了句号,这是一个明显的错误,全集纠正了过来。

例6:接过条子之后,我便特别多点了两个头,以表示告别和感谢之至意。(《记“发薪”》)

手稿及原刊中的“特别”,在初版本中被排印成了“待别”,形近而误,全集纠正了过来。

例7:这所谓“他”者,是指总长或次长而言。此时虽然似乎所指颇蒙胧,但再掘下去,便可以得到指实,但如果再掘下去,也许又要更蒙胧。(《记“发薪”》)

手稿及原刊中的第二个“下去”,在初版本中被排印成了“上去”,初看似乎也通,而且以“上去”和“下去”相对,颇有几分幽默感。但这是没有根据的臆测,因此全集仍作“下去”。

第三种情况:手稿有误,原刊、初版本及全集作出修正。

例8:觅得一位听差,问明了“亲领”的规则,是先到会计科去取得条子,然得拿了这条子,到花厅里去领钱。(《记“发薪”》)

手稿中的“然得”意为“然而需要”,和前面的“先到会计科去取得条子”形成转折关系。但仔细体会,此处只谈到行动的先后,语意并无转折。原刊将“然得”改成“然后”,初版本及全集仍之。推测是由于“得”与“後”(“后”的繁体字)形近,鲁迅在写作时出现了手民之误。

第四种情况:原刊无误,初版本有误,全集从原刊。

例9:或者在白话文之类里找出一点古气,反过来替古董增加宠荣。(《古书与白话》,原刊1926年2月2日《国民新报副刊》)

原刊上的“反过来”在初版本中被排印成了“及过来”,“及”字形近而误。全集从原刊。

例10:我不过说,发议论和请吃饭,现在还是有关系的;请吃饭之于发议论,现在也还是有益处的;虽然,这也是人情之常,无足深怪的。(《送灶日漫笔》,原刊1926年2月11日《国民新报副刊》)

原刊上的第2处“发议论”在初版本中作“议论”。原文是将“发议论”和“请吃饭”对举,因此少一“发”字,属于漏排。全集从原刊。

例11:但各种评论中,我觉得有一些比刀枪更可以惊心动魄者在。这就是几个论客,以为学生们本不应当自蹈死地,前去送死的。倘以为徒手请愿是送死,本国的政府门前是死地,那中国人真将死无葬身之所,……(《“死地”》,原刊1926年3月30 日《国民新报副刊》)

原刊上“前去送死的。倘以为徒手请愿是送死,本国的政府门前是死地,”共近30字,在初版本中被漏排,造成文意不连贯。全集从原刊,恢复了这些文字。

例12:安冈氏又说,“去今十余年前,有……称为《留东外史》这一种不知作者的小说,似乎是记事实,大概是以恶意地描写日本人的性底不道德为目的的……”(《马上支日记(三)》,原刊1926年8月2日《语丝》周刊第90期)

原刊上的“日本人”,在初版本中作“日本”,漏排了“人”字。“不道德”可以形容一个国家的人,但不能用以形容一个国家,所以“人”字不可少。全集从原刊。

第五种情况:原刊无误,初版本有误,全集从初版本,同误。

例13:我想,照着境遇,思想言行当然要迁移,一迁移,当然会有所以迁移的道理。况且世界上的国度很不少,古今中外名流尤其多,他们的军旗,是全都早经竖定了的。(《有趣的消息》,原刊1926年1月19日《国民新报副刊》)

原刊上的“国度”,初版本作“国庆”,全集仍之。原文此后列举了许多“古今中外名流”所竖的“军旗”即其思想主张,可以印证前词必为“国度”无疑。“国庆”极不通,全文无一处说到与“国庆”有关的事情。此为形近而误的又一例。

例14:至于将来,自有后起的人们,决不是现在人即将来所谓古人的世界,如果还是现在人的世界,中国就会完!(《有趣的消息》)

原刊上的第二个“现在人”,在初版本及全集中都被漏掉了“人”字。这一句中出现了两处“现在人”“的世界”,二者一脉相承,不应有变。联系鲁迅的思想,他一贯重视人本身的觉醒和改变,因此句中的这个“人”字必不可少,意谓假如现在的中国人不思改变,到了将来,还是只有这样的人,那么中国将毫无前途。漏掉这个“人”字,虽然貌似勉强可以读通,但意思已经大变了。

例15:其实吴先生的“用讲话体为文”,即“其貌”也何尝“与黄口小儿所作若同”。(《古书与白话》)

原刊上所引的“与黄口小儿所作若同”是章士钊《再答稚晖先生》中的原话,是一个整体,初版本和全集都将“与”字提出,放在引号之前,这样一来便破坏了引文的整体性,造成了文气的断裂。

例16:这问题我仅知道一点儿,就是曾在新潮社看见陈源教授即西滢先生的信,说及我“捏造的事实,传布的‘流言’,本来已经说不胜说”。我便在《学界的三魂》后面加了一些附记,送给《语丝》付印了。送出后一想,不禁好笑;人就苦于不能将自己的灵魂砍成酱,因此能有记忆,也因此而有感慨或滑稽。(《不是信》,原刊1926年2月8日《语丝》周刊第65期)

原刊上的“我便在《学界的三魂》后面加了一些附记,送给《语丝》付印了。送出后一想,”共约30字,在初版本和全集中都被刊落,造成前后语义很不连贯,“不禁好笑”出现得十分突兀。初版本在排印过程中,存在几处脱文的情况,这是最为严重的一例,因为直到全集都没有补上。

例17:他似乎很相信Smith的Chinese Characteristics,常常引为典据。(《马上支日记(二)》,原刊1926年7月26日《语丝》周刊第89期)

原刊上的“Characteristics”在初版本和全集中都作“Characteristies”,将第三次出现的字母“c”认成了“e”,也是形近而误的一例。

第六种情况:原刊有误,初版本无误,全集从初版本。

例18:皇帝一自觉自己的无上威权,这就难办了。既然“率土之滨,莫非王土”,他就胡闹起来,还说是“自我得之,自我失之,我又何恨”哩!(《谈皇帝》,原刊1926年3 月9 日《国民新报副刊》)

原刊上所引用的“率土之滨,莫非王土”显然有误,因此鲁迅在编集时将其更正为“普天之下,莫非皇土”,这一改动出现在初版本和全集中。

例19:沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就沉默中灭之。(《记念刘和珍君》,原刊1926年4 月12日《语丝》周刊第74期)

《记念刘和珍君》中的这个名句,在原刊上出现了两处排印错误,“就”后漏了个“在”字,“灭亡”错成了“灭之”。初版本作出了修正,全集从之。

例20:希望是附丽于存在的,有存在,有希望,便有希望,便是光明,……(《记谈话》,原刊1926年8月28日《语丝》周刊第94期)

原刊上“有存在,有希望,便有希望,便是光明”不通,源于排版时出现了倒错,初版本调整为“有存在,便有希望,有希望,便是光明”。全集从之。

第七种情况:原刊及初版本皆误,全集径改无误。

例21:要是错了,即使月久年深,也决不惜追加订正,例如对于汪源放先生“已作古人”一案,其间竟隔了几乎有两年。(《不是信》)

原刊及初版本上的“汪源放”是一个写错的名字,全集将其径改为“汪原放”,正确。

例22:中华民国十六年三月十八日,段祺瑞政府使卫兵用步枪大刀,在国务院门前包围虐杀徒手请愿,意在援助外交之青年男女,至数百人之多。(《无花的蔷薇之二》,原刊1926年3月29日《语丝》周刊第72期)

“三·一八”惨案发生于1926年,即民国十五年。鲁迅写作时可能因为情绪热烈,出现了一个小失误,误写成了“十六年”。文章发表和收入初版本时,这一错误都没有得到纠正。全集将“十六年”径改为“十五年”,正确。

例23:至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯江,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。(《记念刘和珍君》)

原刊及初版本上出现的“绯江”显然不通,“江”可能源自对手稿“红”字的误认。全集将“绯江”径改为“绯红”,合情合理。

例24:其实是何尝有这么一个“党”;只是“虚无主义者”“或虚无思想者”却是有的,……(《马上支日记(二)》)

原刊及初版本将“或”排印进引号内,显误。全集将其改排在引号外,正确。

例25:四围的人家不多,我所知道的最近的店铺,只有一家,买点罐头食物和糕饼,掌柜的是一个女人,看年纪大概可以比我长一辈。(《厦门通信》,原刊1926年12月《波艇》月刊第1号)

原刊及初版本上的“买”,被全集径改为“卖”。仔细推敲,作“买”的话,也不是全无道理,指的是“我”从这家店铺买东西。但这样一来,几个分句的(隐含)主语不一致,转换不自然。改作“卖”要合理得多。

需要指出的是,以上几例,虽然全集编者都改对了,但从校勘文献的角度讲,这样做是不妥的。至少,编者对于有改动的地方,需要加注说明,以使读者能够追溯。其实《鲁迅全集》的日记卷就是这样做的,对作者的手民之误等加以校正时,在注释中有说明。这种做法应该推广到其他各卷。

第八种情况:原刊及初版本引文有误,全集擅改,不妥。

例26:不是“纵笔所之,辄数万言”么?(《古书与白话》)

鲁迅此处引用的是章士钊《再答稚晖先生》里的话,原文是“纵笔所之。辄万数千言”,鲁迅的引文与之不尽相符。但这只能算引用上的小失误,而不是绝对的错误,而且这种失误恰好代表了鲁迅对被引文字的认知。鲁迅作品中这种引文上的小差错很多,本不必处理。全集的编者通过核对所引原文,将鲁迅的引文修正为“纵笔所之,辄万数千言”,这是在帮鲁迅改文章,不妥。

第九种情况:各版皆误,需要修正。

例27:第一章就是Smith说,以为支那人是颇有点做戏气味民族,精神略有亢奋,就成了戏子样,一字一句,一举手一投足,都装模装样,出于本心的分量,倒还是撑场面的分量多。(《马上支日记(二)》)

这一段话中“出于本心的分量,倒还是撑场面的分量多”很费解,但对照原刊、初版本和全集,无不如此,并无异文。实则前半句脱一“少”字,与后半句的“多”字形成对照。因此这一部分原文应作“出于本心的分量少,倒还是撑场面的分量多”。[viii]

第十种情况:原刊表述被初版本修正,形成异文,无关正误。

例28:所以他的遣辞用典,有许多地方是惟独熟于大小故事的人物才能够釐然有当于心,从青年看来,第一是惊异于那文辞的滂沛。(《古书与白话》)

原刊上的“釐然有当于心”语出《庄子》,是鲁迅非常喜欢的一个用语,早在1909年写作《域外小说集·序言》时就曾引用过。但《古书与白话》一文,批评的是读古书,提倡的是白话文,因此在文中引用这句较为偏僻的古语,会对全文的说理形成一定损害。所以鲁迅在编集时,将其修改为通俗易懂的“了然”,全集仍之。“釐然有当于心”与“了然”意思近似,无所谓正误,但考虑到语境,却有适当与否及优劣之别。

例29:灶君升天的那日,街上还卖着一种糖,有柑子那么大小,在我们那里——就是“某籍”——也有这东西,然而匾的,像一个厚厚的小烙饼。(《送灶日漫笔》)

原刊上在介绍家乡土产时,顺便暗引了源自陈西滢的“某籍”一语,以为讽刺,顺带一击。这是鲁迅杂文的常用笔法。但在编集时,由于时过境迁,鲁迅已缺乏与之纠缠的“余兴”,于是把它删掉了,只剩下“在我们那里也有这东西”。全集从之。揣摩鲁迅对作品的类似修改,有助于理解他心境的变化。

例30:会稽至今多竹。竹,古人是很宝贵的,所以曾有“会稽竹箭”的话。然而宝贵它的原因是在可以做箭,用于战斗,并非因为它“挺然翘然”像鸡巴。(《马上支日记(三)》)

作为一位现实主义作家,鲁迅在对笔下的人物进行语言描写时,为了达到逼真的效果,有时会引用一些人物的粗话。但本例并非这种情况,而是在作者的叙述语言里出现了一个秽词。鲁迅在编集时对此感觉不妥,因此将口语色彩强烈的“鸡巴”改成了具有学理性的“男根”,以与文中讨论日本学者著作的内容和文风相符。全集仍之。

三、关于“校勘鲁迅”的思考与建议

对鲁迅的作品进行全面校勘也即“校勘鲁迅”[ix]的必要性是毋庸置疑的,但有没有校勘实践,对此事紧迫性的感受和认识会大不一样。之前我注意到倡言此事的学者,大都参加或负责过《鲁迅全集》其中一卷或数卷编注修订工作,他们有切身体会,所言切中肯綮。但只有自己投入进去,才会发现问题远比想像的繁多而复杂。就在几年之前,当我翻阅《鲁迅全集》的时候,虽然不时发现注释方面的一些失误,但对于本文并无怀疑,天然地以为经过几代学者的认真校勘,2005年版全集应该已成“定本”,偶然遇到费解的地方,也就放过去了,以为原文本来如此。2014年,鲁迅著作的初版本被集中影印,我在阅读这些单行本时,发现了一些文字上的错讹,但总体上并不影响阅读。至于原刊,则看得不多,也没有遇到大的障碍。然而此次汇校《华盖集续编》,却极大地改变了我的惯有印象:我在“素读”全集版时,只碰到两三处有疑问的地方,经过汇校,发现错讹不下于10处(参见上文举例),此外还有几处存疑的地方;单看初版本,找出错讹约10处,汇校以后,发现多达约40处;至于原刊,错讹总计达数百处。对于专业研究人员来说,这些统计数字简直令人触目惊心!时至今日,对于“国家元典”[x]《鲁迅全集》进行一番彻底校勘,就算不能说是迫在眉睫,但确实已经到了立即付诸行动的时候了。

在中国,编订出版《鲁迅全集》一直是文化生活乃至政治生活上的大事,国家为此投入了大量人力物力,从1938年版、1958年版、1981年版到2005年版,每一次新版,编校质量都较前有显著提高。但为何直到2005年版,仍然存在不少问题?其中原因,大约有以下数端。其一,正如古人所言,“校书如扫落叶,随扫随有”,如果作品总量较大,年代较久,版本众多,任何个人不管如何细心,想要校出所有差错几乎是不可能的。辛德勇教授认为,“校勘古籍,无人能毕其功于一役”,[xi]校勘《鲁迅全集》同样如此。我在拜读孙用先生《鲁迅全集校读记》的过程中,非常钦佩这位前辈学者的细致认真,他在书中列出的《华盖集续编》的校例,约有20条是我在汇校时没有发现而让其从眼皮底下溜走的,不过我发现的上百条他也没有注意到,包括一些重要异文。本文上举30例都本于我的独立发现,其中和孙用先生“暗合”的只有9例(例7、例10、例11、例14、例16、例18、例28、例29、例30)。这样说并非苛求前贤,而是说明校勘工作的繁难。其二,虽然编校《鲁迅全集》受到有关方面高度重视,但根据有关人员回忆,实际参与校勘工作的人员似乎并不多,主要就是由各卷修订负责人承担。相对于一卷甚至数卷的校勘工作量,个人的力量是非常有限的。其三,校勘的原则与方法有值得商榷的地方。各版《鲁迅全集》都以前一版为底本,往前一直追溯下去,这一底本通常又是以手稿(如果保存齐全)或某个单行本(初版本或改定本)为最终的底本或“祖本”。在具体校勘过程中,因为以“定本”或“善本”为追求目标,虽然原则上讲究择善而从,但因为底本被普遍认为具有优先性,有时会导致参校本的价值降低,而忽略了参校本的合理因素,从而出现上文所述第五种情况(例13-例17),即原刊无误,底本有误,全集从底本同误的情形。至于编订者擅改原文,更是有违校勘学的一般原则。

以上主要以2005年版《鲁迅全集》第3卷(实则只涉及第3卷中的《华盖集续编》)为例,说明该版全集校勘中存在的一些问题。如果考虑到其他各卷,当然问题会更多,包括各卷编校体例并不统一,此处无法详述。要提高鲁迅作品的校勘质量,可以改善的地方很多,以下提出几点个人建议:其一,以汇校法为基本方法,将手稿、原刊、初版本、改定本、全集本等重要版本搜集齐全,根据具体情况确定底本和参校本。但须注意,选定底本只是为了工作的方便,具体汇校时要对所有版本一视同仁。其二,参与校勘的学者应当认真,认真,再认真,细心,细心,再细心,擦亮眼睛,不放过任何一个文字和标点,以实事求是和高度负责的态度参与其事。要特别注意形近而误、脱文、漏字、衍字等情况。整个工作至少进行三遍。个人工作完成后,最好请同行加以复核,尽量减少失误。其三,校勘工作完成后,出版鲁迅作品可以有两种思路,一是向大众读者提供定本或善本,这就需要特别注意真正做到“择善而从”;一是向专业读者提供汇校本,这就需要详出校记,客观呈现所有较为重要的异文,以复现作品的历史原貌为目标,除了对少数能够确定正误的异文加以提示,对于大部分异文,编者无需提供意见,而让读者自作判断。

近年来,中国现代文学研究界在史料文献研究方面取得了不错的成绩,但学者们普遍认为距离建成一门成熟的中国现代文学文献学(史料学)学科还有较远的距离。我认为,这门学科的成熟,其表现之一应体现在校勘学方面,包括制定学界公认和通用的校勘准则和方法,而在实践方面,则是出版一批质量可靠的汇校本或校注本现代经典作家全集。这方面,《鲁迅全集》的改进拥有最好的基础和条件,理应成为一个示范和突破口。期待在不久的将来,能够看到一套包括鲁迅所有著译作品在内的名副其实的汇校本“全集”,而在现有全集中具有最高质量的注释版即2005年版《鲁迅全集》也能进一步提升编校质量,增出校记,升级为校注版《鲁迅全集》。到那时,也许我们就可以说,中国现代文学文献学(史料学)已经初步建立起来了。

2019年10月9日初稿,10月29日修订,2020年1月12日定稿。

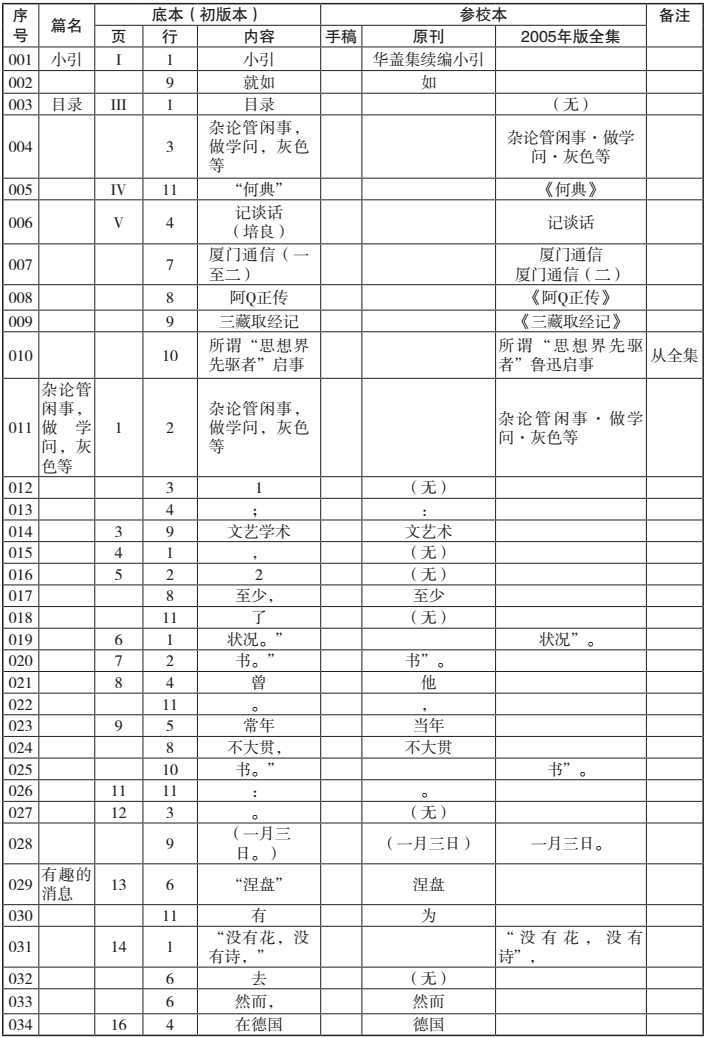

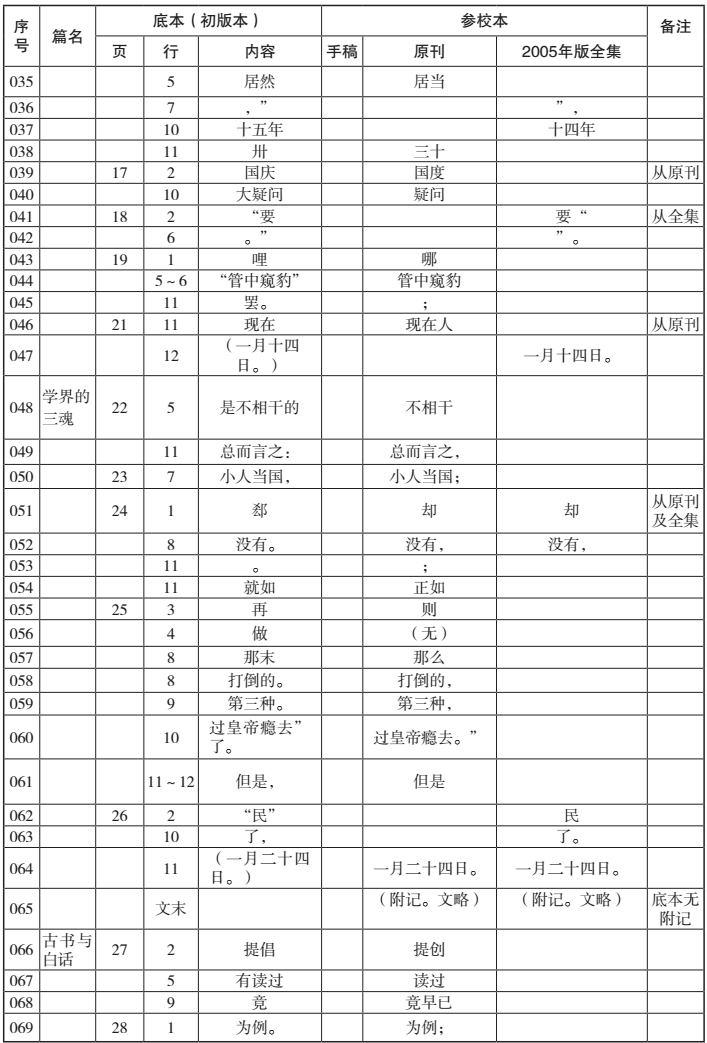

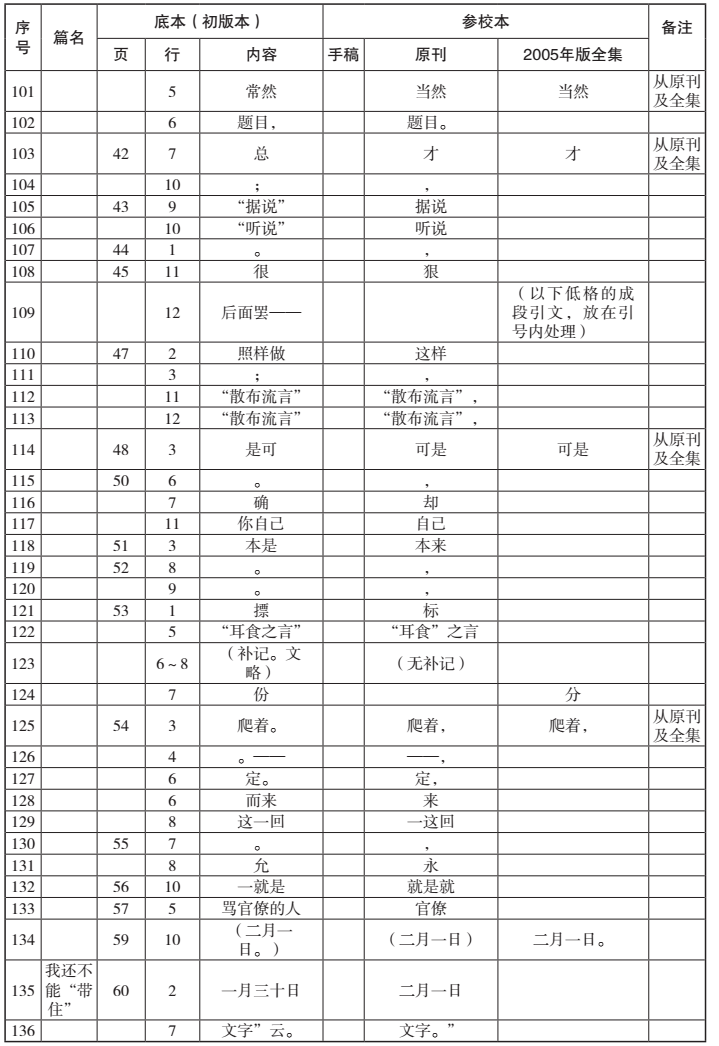

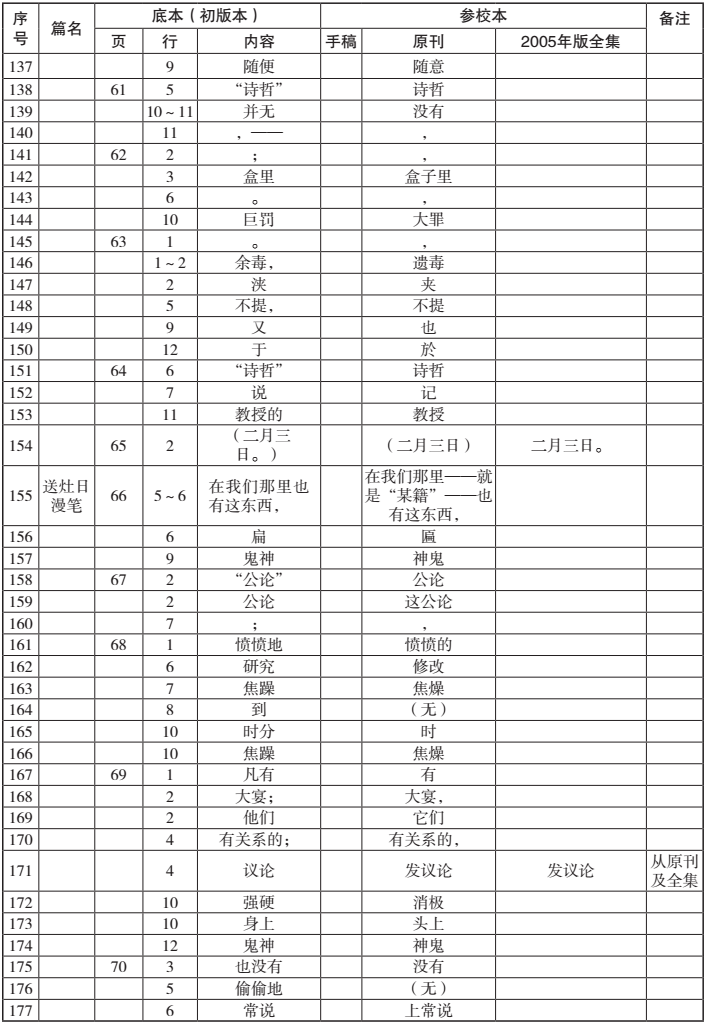

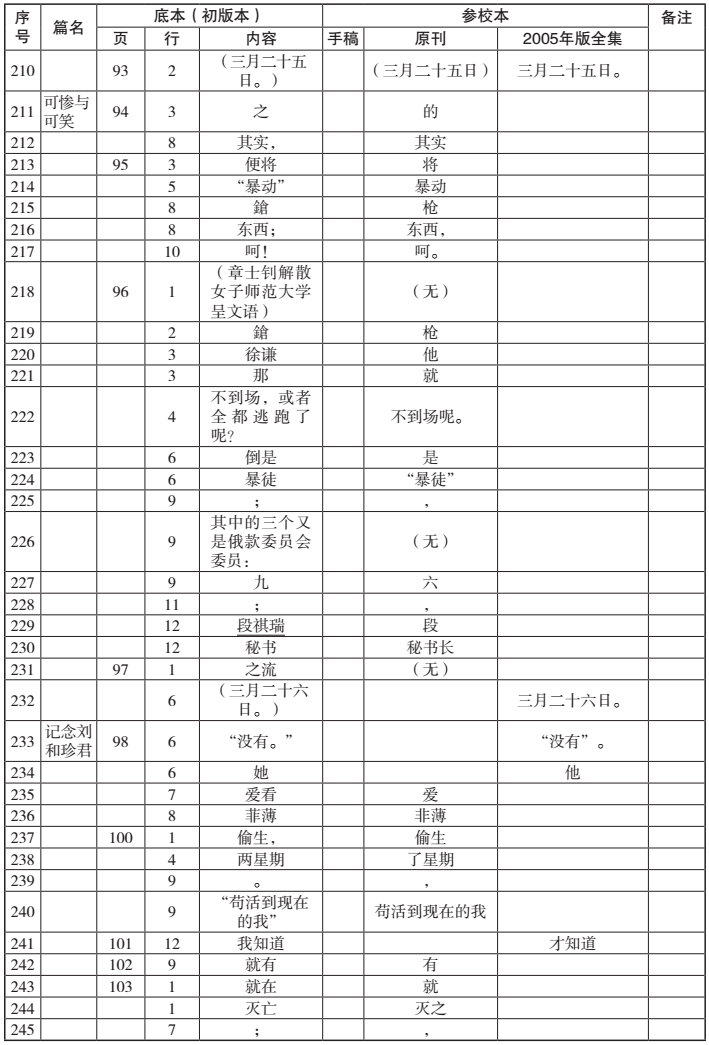

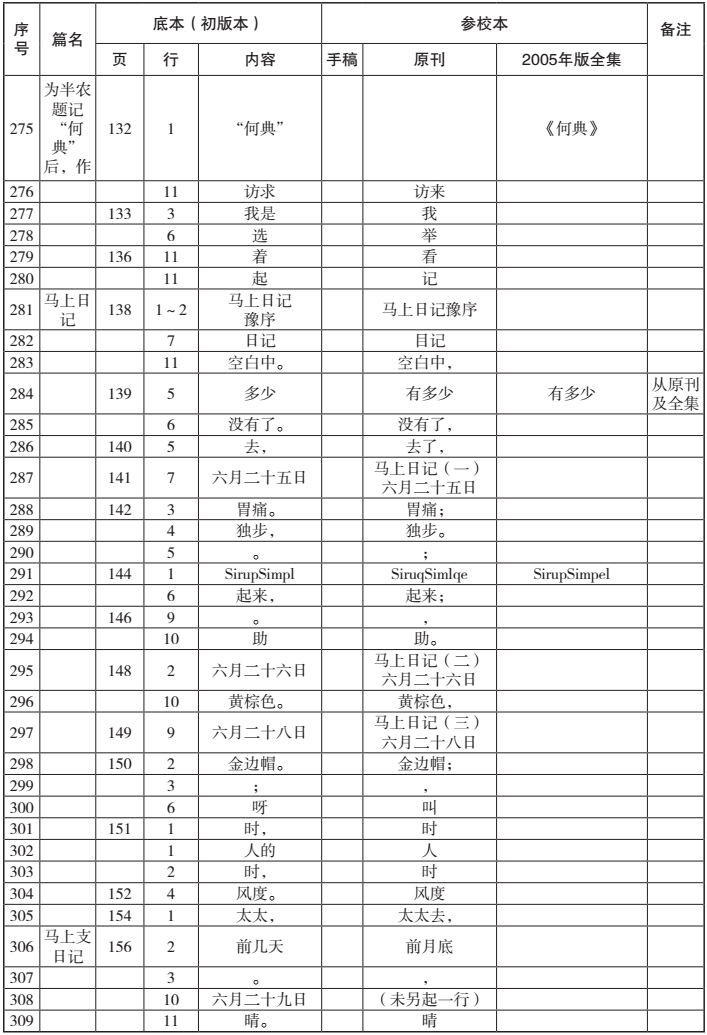

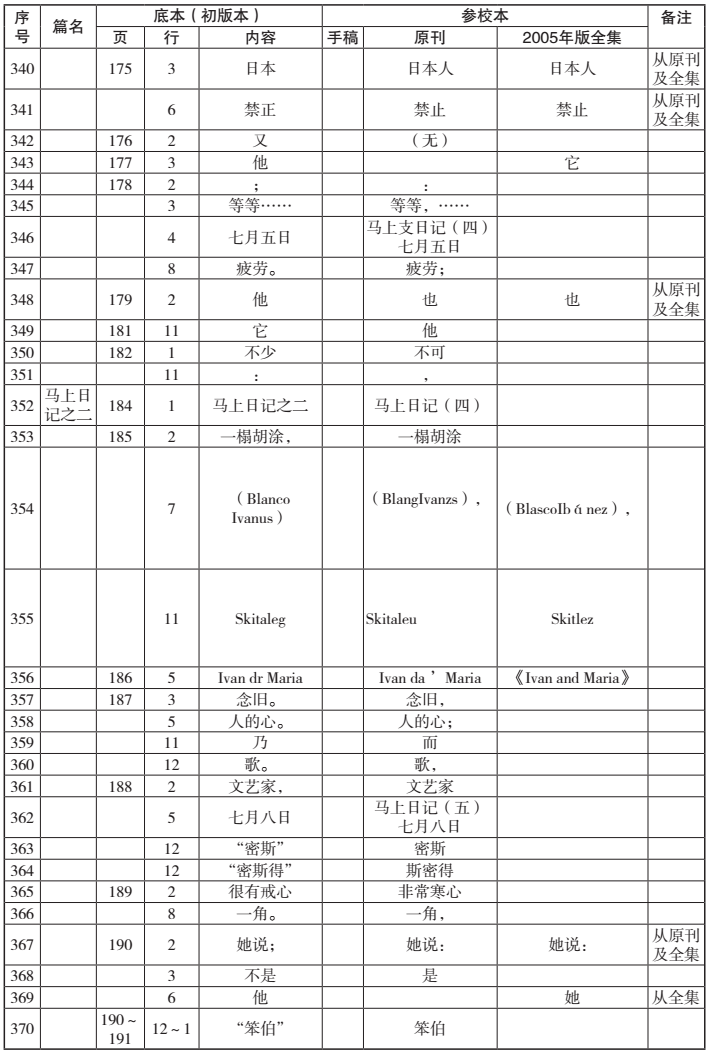

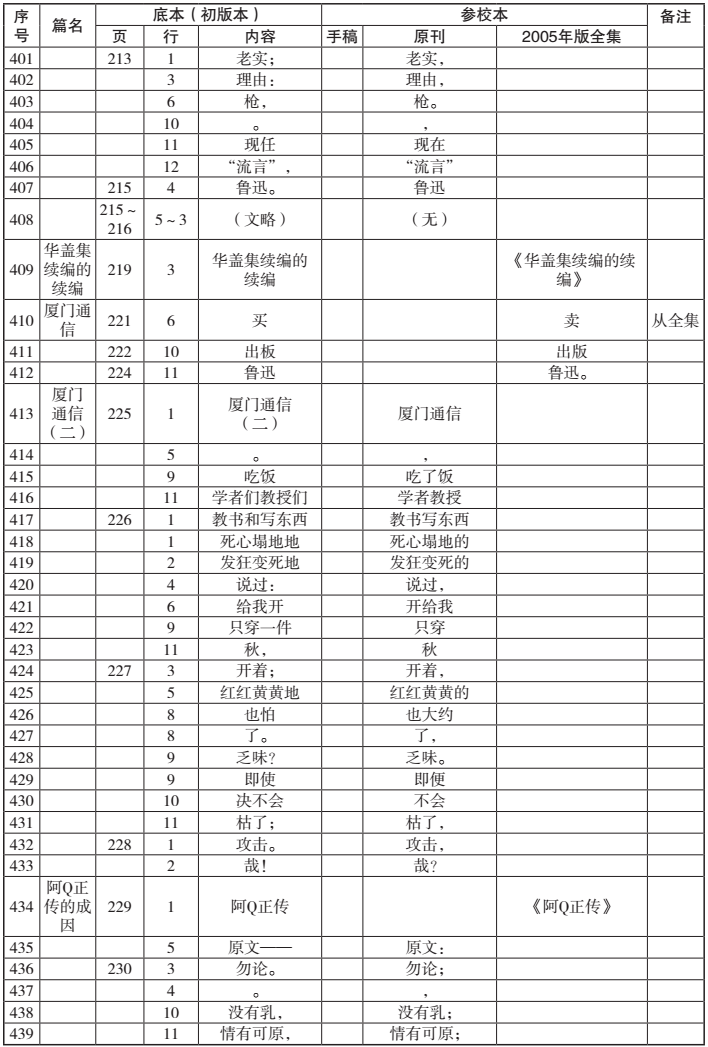

附录:《华盖集续编》汇校表

注释:

[i]王世家:《〈鲁迅全集〉第七卷校勘札记》,《鲁迅研究月刊》2007年第6期。

[ii]参见王世家、李林荣:《我和〈鲁迅著译编年全集〉——2017年9月29日在北京“对话鲁迅”研讨会上的发言》,《现代中文学刊》2019年第1期。

[iii]孙用:《鲁迅全集校读记·小引》,湖南人民出版社1982年版,第3页。

[iv]参见周国伟编著:《鲁迅著译版本研究编目》,上海文艺出版社1996年版,第110-114页。

[v]保存下来的两篇手稿分别是《再来一次》与《记“发薪”》(残篇),收入人民文学出版社2014年版《鲁迅手稿丛编》第2卷。

[vi]实际使用的是中央编译出版社2014年的影印本。

[vii]受限于客观条件,《空谈》(初刊1926年4月10日《国民新报副刊》)与《厦门通信》(初刊《波艇》月刊第一号,1926年12月出版)两文此次未能见到原刊。附表中关于《空谈》的校勘参考了孙用《鲁迅全集校读记》(湖南人民出版社1982年版)。

[viii]这样的理解和思路来自杨华丽教授的建议,特此致谢。

[ix]陈漱渝:《校勘·鲁迅校勘·校勘鲁迅——鲁迅文献学研究之一》,《关东学刊》2019年第4期。

[x]语出黄海飞:《1958年版〈鲁迅全集〉的编注考释》,《中国现代文学研究丛刊》2018年第9期。

[xi]辛德勇:《“校书犹扫落叶,随扫随有”——从〈史记新本校勘〉讲起》,2018年1月31日《光明日报》第16版。