民族性、地域性及历史留痕 ——关于吕翼小说《比天空更远》

作家要为人类的历史长河进行文字记录,这个过程,因为不需要史学家那样详实严谨的记叙,因此,文本的使用可以有非虚构或虚构,也可以有非虚构与虚构交织融会。但不管如何展示,都不会完全脱离作家本人的根性源头,那就是,作品最终会烙下与作家有关的民族性、地域性及历史留痕。作家吕翼应是最具有以上特征,且自觉肩负起本民族责任的彝族作家。

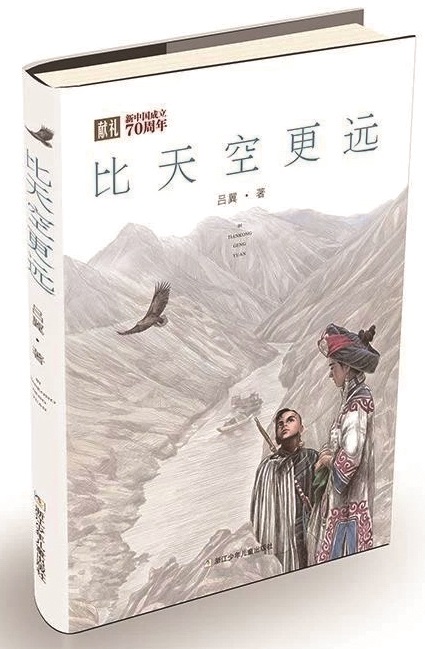

《比天空更远》是一部长篇小说,归属儿童文学,是吕翼的最新力作。作家属于从小接受汉语言教育,不会使用本族母语和文字的人,所以,他的汉语书写,没有民族母语作家那种需要通过母语成句,再进行自我翻译而造成语言思维转换障碍的过程。小说的叙事跌宕起伏,情感丰沛,语言通畅、生动。《比天空更远》的故事真实采用的是新中国解放前,刘伯承将军率队过彝区,与彝族果基家支首领小叶丹歃血结盟的历史事件及其派生出的后续影响。作品为忠于历史的时间线,全书采用1956年前彝族的旧称“夷”。(1956年,毛泽东主席建议将 “夷”改为“彝”,遂称彝族,意为房子(彑)下面有“米”有“丝”、有吃有穿,象征兴旺发达)。书中以白彝少年觉格的视角,讲述了上世纪50年代初,在苍茫的大凉山区,一个叫苦荞地的彝族寨子,发生的黑彝、白彝和娃子间的内部纠葛,以及与国民党驻扎军队的外部斗争。最终,觉格阿爸曲木率领的解放军,感化了黑彝罗火头人,完成了苦荞地寨子的和平解放。

《比天空更远》在小说的叙事中,有极强大的民族性体现。作家在小说开始,就对彝族阶层起源做了详细描述,将当地独特的民族整体生存形式跃然于纸,从中说明了彝区的政治生态。这也意味着告知读者,彝人自古分阶层的价值观、世界观、生活观将直面革命性的改变。作家以彝族这个特定的等级制度为出发点,让作品发展的走势被整体带动。由族群历史渊源发散而成的枝节,为小说中白彝少年觉格与黑彝少女史薇之间的友情,与阿妈的母子亲情,以及彝人曲木和汉人钟皓的兄弟情,铺设了故事延续的复线型情节安排,这样的写作姿态很符合昆德拉的复杂多样性范式。

优秀的民族文学作品,必定会如实描摹民族日常、宗教信仰、族群生命观、民族意识及部族文化,其目的,是为达到民族性的综合展示。本小说在形式上不算特别新颖,作品中,白彝觉格和黑彝史薇依本民族习俗不能上学,小说就此以儿童视觉呈现出解放战争中少数民族悲欢离合的生活画卷,书写了彝族地区的少年儿童蒙昧混沌的苦难和对美好生活的炽热向往。新中国的建立和新生活的到来,必将彻底改变彝家对世界的理解和对未来的认知。民族性的强调,民族语言的准确使用,是小说故事起伏及向外延伸的支点,还是故事中各桥段启、承、转、合的中心。如果背离了彝族特有的民族元素,这个小说的构建就会失去光亮和意义。身为彝族后裔,吕翼清楚知道这些元素符号的使用与阐释,他自然地将小说文本植入其间,完美地达到了书写经验带来的、不需要猜测和臆想的结构进程。一部反映民族彻底摧毁奴隶制的小说,如果没有澎湃的民族性,就将失去根基。吕翼以他生活的乌蒙大地为基点,把目光溯回和放远,于是,他字里行间的族群天空就宽广无限。他与族群对视,与族群交谈,与族群相守,之后,落笔处必定是族群的存在。所以,在写出族群和自己的民族生命体验中,如此水到渠成,又如此令人难以释怀。

《比天空更远》中,地域性描写的体现也是作品成功的综合保障。我曾说过,小说是吕翼在文学世界里存在的方式 。他的小说创作不属于先锋范围,中规中矩,典型的传统小说,一直追求全知的叙述视角。小说的人物、时间、地点、物件、专称都有现实写照,这在民族文学作品中,文体的自觉性应该就是其特有的地域性界定。我读过吕翼以母族为载体创作的几部小说,前有《疼痛的龙头山》《马嘶》《马腹村的事》,近有《比天空更远》,这些作品的地域性描写都非常明显。众所周知,彝族在我国主要分布在滇、川、黔、桂四省(区)的高原与沿海丘陵之间。其中,大凉山地区是全国最大的彝族聚居地,也是直接从奴隶社会跨入社会主义社会的地区。其特有的地域性事物众多,小说就涵盖了多方面的讲述,如:神话传说中,天神叫恩梯古兹、生育神叫格非神、恶鬼叫阿多纳;称荞麦为荞子;将肉切成坨块清水煮,叫坨坨肉;男人头顶留着天菩萨;男女都披羊毛披毡;毕摩念的驱鬼经是:“你若要回来,/除非骡子下儿,/乌云生菌子,/石头开鲜花/骡子长尖角……”除秽经是:“妖魔鬼怪出不出?/凶星邪神出不出?/穷鬼饿鬼出不出?/三魂七魄出不出?”等等。这些大凉山彝区特有的区域说词,被作家用各种不同的日常组件还原进文本,就是为增强小说创作中的地域性重量。通过这些说词的原形描述,让读者产生回顾或问询,并再现出此地域环境里人与事与物的活动场景,强调了此地域的文化内涵,构成了语言、思想、社会矛盾的内在冲突和外向爆发。

地域性是一个民族繁衍生息的区域内各种要素总称,地域、环境能够对民族文学作品的整体风格产生影响,由此能让作品具有其鲜明的个性特征。例如,小说中反复出现的火塘,就是地域性特征的代表之一。彝族的信仰里包含火崇拜,是一个火的民族,自视为火的子孙。家里的火塘永远不能熄灭,那是火神居住之地,是祖先神灵取暖的地方。所以,当邓白嘴在火塘上蹿来蹿去时,立刻引起了尔沙管家的愤怒,这为后续罗火头人接受和平解放的理念埋下了伏笔。在以苦荞地寨子为代表的大凉山,头人、家支、荞麦、雄鹰等词语,传递出来的是彝区自古固守的常态延续。小说是渐变与激变的戏剧性艺术,地域性元素引起的演化,能够激发小说内在戏剧性的发展。吕翼在以上意义之下完结了他的小说建设,这个故事的走向也成就了作品打造的存在感。小说中讲述的族群过往,真正成为了新中国发展建立过程中,彝族社会意识变革的缩影。从这个层面来看,这部小说也是一部民族进化史。吕翼通过这些地域性元素的放送,表现了奴隶社会时期大凉山彝族民众爱国意识的觉醒,也同时重温了彝族人民对新中国解放事业的巨大贡献。

在大凉山当时的社会制度下,参加解放军的成员,或参与解放工作相关事宜的进步人士,主要以彝族阶层中地位略为低下的白彝为主,黑、白彝的阶层不同,个体思想的思考状态就不同,而更底层的娃子,尽管已对黑彝奴隶主产生不满情绪,但仍然没有摆脱压迫的觉悟,仍然在惯性思维中把黑彝视为自己的主子而效忠。小说丰富的历史内容的梳理,是为更好完善人物的灵魂、意识和心理动态,并且能突出作品的写实技巧,使故事的叙述更为合理。这与注重探索形式的先锋小说区别明显。作家在作品里的心灵呈现和人性探索,对大多数读者来说,更契合众生现实主义审美感受。

与西方文学的理性相比,中国文学更侧重抒情,这是受中国传统文化的审美影响的结果,作家会以自己的情感牵制作品的走向,这是优点,也是劣势。尤其在历史体裁的作品中,过度的情感会削减作品深度。还好,吕翼没有落入这种俗套。

作家在历史细节蕴含的事物中寻找意义,从更深刻的历史意识源头用历史发展的延续性,把握历史精神中的重要关系,以深刻的逻辑定位和情感投射出多层次多维度的构境空间,以历史人物事件间的关联网络,在历史条件下形成动态关系和生活结构。社会现实文化的建构,是与历史有着密切联系的记忆,这就是本部小说里历史留痕在作品中体现的作用。因此,历史是一个与文化、意识、语言、行为不可脱离的范畴,对历史的理解,不能等同于线性进化。

这部小说紧紧扣动了历史的脉络,将因为语言与地理因素等造成的大凉山地区的落后、蒙昧,从社会体制上进行剖析,对作品人物的设计就不只局限于本民族。从历史进化的角度来看,正是不可抵挡的现代文明的介入,使得彝区在极短的时间内进入到现代社会,瞬间完成了政治历史的变革。

长篇小说的写作,可以让作家热烈奔放,小说的枝节也可以长出许多,这能让小说的大树更为粗壮。吕翼近年来对不同的小说人物刻画、情节设计更趋于深刻及丰富,作品的语言节俭、大量使用短句式,加快了作品节奏。作品越来越精致和丰满,体现了作家的自我成熟。他真正做到了以文脉去与世界沟通,让作品与众不同。