《域外小说集》:作为方法的“东西瓯脱间”

摘要:《域外小说集》并非既往认识的谈论“古怪偏僻”的“弱国模式”,实则具有“评骘文明”的独特维度,它体现了周氏兄弟的“否定性”文明史观,即一种有别于直线进化的,通过越轨、偏离等“否定形式”带动的文明发展状态。而作为方法的“东西瓯脱间”,展现了其对东西方文明论、文明权力结构本身的批判性,它具有释放“古国文章新生”的隐喻意义,追求一种不被历史传统、外来话语等辖制的“自决”地位。

关键词:鲁迅,“东西瓯脱间”,《域外小说集》

“否定性”文明史观

1902年初,日本《学灯》杂志发起一场“十九世纪欧美杰作”的问卷调查,其中第五个问题“十九世紀後半の傑作(十九世纪后半期杰作)”,明治文学界受邀作答的有评论家上田敏、作家德富芦花等,投票结果从高到低依次为:(一)左拉《卢尔德》、(二)左拉《罗马》、(三)柯南·道尔、(四)埃德蒙·戈斯、(五)安德路朗、(六)布雷特·哈特、(七)史蒂文森、(八)梅瑞狄斯、(九)约翰·莫雷、(十)沃尔特·佩特、(十一)哈代、(十二)亨利·詹姆斯、(十三)约翰·华生、(十四)约翰·罗斯金、(十五)斯蒂芬·菲利普斯、(十六)丁尼生、(十七)马克·吐温。1

《泰晤士报》很快评论了这场“世纪”问卷,却对上述排名不以为然,称为“curious order”(古怪),理由是,名单避开“帝国的作家”吉卜林,把不入流的左拉奉为榜首,说明日本物质文明极大进步,文学趣味还有待提升。2这里,所谓curious的描述颇有意思,事实上,在当初的日人看来,《域外小说集》(以下简称《域外》)也是“古怪”或“二三流”。1909年《日本与日本人》杂志第508期“文艺杂事”刊有一则《域外》的出版消息,记者对周氏兄弟不无好感,然而也奇怪于他们不大留意“单纯的法国作品”,更关注“革命的虚无的”俄国作品,以及德国、波兰等偏僻的欧陆文学。3同时,这也是后来研究常见的描述方式,即是说,《域外》偏重介绍东、北欧文学,是出于某一种局限,如文学眼光不高,或存在文学之外的意识形态尺度,以“弱国模式”“弱小民族”等为代表。

事实上,就19世纪逐步建构成型的世界文学(World Literature)而言,与西方发现东方同步,世界文学也是以国民文学为基本单位,表现出一种从边缘(东方)向中心(西方)的靠拢。其中,先进国不仅向外输出文学概念、经典作品,同时提供一个先定的文学价值序列(correct order),对后进国有“天然”的规训作用。这种情况下,只有颠倒或超出了一定秩序所描述的“文学世界”之学习者,才有可能被称作curious。具体到英国之于日本、日本对于《域外》,包括后来我们对《域外》的描述,诸如此类的“文学”判断本质上都可以归入一种权力话语。

20世纪初年《学灯》给出的这份文学排名所以“古怪”,是因为明治日本开始实现了某种模式转换,从最初的模仿英文学,转而接收另一个中心(即法国自然主义文学)的规训。《域外》的情况相对复杂,对其“文学性”的评价,特别是缘何关注东、北欧文学这一现象,此前研究提出过“弱国模式”或“弱小民族”等,如上所述,这些概括本身还有待追问。况且,“文学”在这样的描述中似乎成为政治的附属,这一点显然与二周的理解有本质差异。为回应《域外》选择的个别性,本文试从“世界文学秩序”这一晚清近代的文化处境切入,结合《文化偏至论》提出的独特文明史观,及东西方文明批判的视角,为《域外》研究补充一个新的维度——“作为方法的东西瓯脱间”。

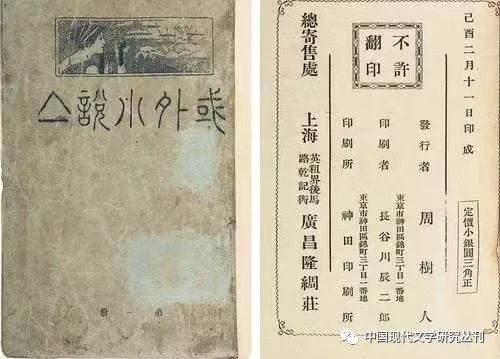

《域外小说集》

一、文明秩序与“否定性”的文明史观

近代以来,伴随“西欧”对“东方世界”的发现,民族学、体质人类学、民族心理学等学科逐渐兴起,提供了用来描述异域、落后地区形象的“科学”方式。这里,认识的框架先于认识的方式存在,因此,在不同的“科学”分类之间拥有极高的重合度,且最集中表现在“东/西”这一地理分别上。

以人种学为例,19世纪西方人类学家、地理学家围绕世界人种、地区等提出过不同的划分方案,其中三分法被东亚各国普遍接受,直接催生了福泽谕吉的“文明开化论”。所谓三分法,是将世界人种分为非洲人种、蒙古人种与欧洲人种,依次对应时间轴上的野蛮、半开化与文明三阶段,其中,东亚的中国、日本属于半开化的蒙古人种即黄种人。三分法一度被晚清中国学人引为共识,梁启超1899年在《清议报》发表《文野三界之别》,又参照福泽谕吉的《文明论概略》,正式为近代中国输入“文明—半开化—野蛮”的文明进化理论,即“走向近代”等于“走向西洋”。

在这一大环境中完成知识储备,且切身感受到民族空间挤压的周氏兄弟,很早表现出对东西空间、民族现实的关注。查《周作人日记》,1902年9月25日收到鲁迅寄自日本的包裹,其中有一套当年8月三松堂发行的《最近清国疆域分图》4,除收中国各省地图外,还附《亚细亚全图》《世界图》。周作人对《亚细亚全图》观摩最细,晚年审订日记,又特地在上方圈注,当时应该给予他不少震动。仅日记所载,次年四月初六(农历)“上午看地图,亚洲一份”,9日“考究地图,亚洲大陆黄色渲染者,日就削矣,触目惊心,令人瞿然”。

值得注意的是,三松堂1905年发行过同一系列的《五大洲分图》,周氏兄弟当时都在日本,应该更易接触。其中《欧罗巴全图》一幅,可见20世纪初年欧洲大陆的空间归属,如芬兰、波兰划入俄罗斯,匈牙利划入奥匈,属于现实政治版图上的“亡国”或“弱小者”,即后来反复被叙出的被压迫民族线索。然而另一方面,可能更重要的还是,与这一现实政治处境同步,芬兰长期被西欧视作“东方”或“准东方”,18世纪中后期欧洲人种学说将芬兰人划为蒙古人的后裔,至于东欧的俄国、波兰是“被奴役”的斯拉夫人,slav一词与英语slave、法语esclave本身就有渊源关系。此外,与文化资本积累更多的拉丁民族相比,德国一度被称作“森林民族”,长期处在德语文化辐射下的北日耳曼诸邦,如挪威、丹麦等,即便位置高过“蒙古后裔”的芬兰,在“文明的西欧”看来也只能是北方蛮族。如果按照这种读法,将这幅《欧罗巴全图》与《亚细亚全图》连读,所呈现的实际是一幅“欧亚大陆的文明等级地图”,从西欧文明国向东,依次渐及芬兰、挪威等北欧诸邦,俄国、波兰等东欧国家,终而至于泰东的亚细亚,人种、地区文明程度依次递减,同时这也是周氏兄弟等晚清近代学人真实面临的“同时代世界文学(文明)”的基本秩序。

在这一语境下,所以认为《域外》“古怪或二三流”,一定程度上是就“非欧罗巴”地区的语言文学与“19世纪文学主流”(Hauptströmungen)的英、法文学之间的“空间距离”而言,此后这一秩序以刻板印象的方式一再被巩固。换言之,处在19世纪后期“西欧文明”话语的规训下,《域外》“发见”的北欧、东欧,因为民族、地域、语言甚至人种等条件的限制,一开始就不具备进入“同时代世界一流文学”的资格。

事实上,当“某一种文学形象”被经典化,尤其是在19世纪逐渐推展的“纯文学”概念的掩护下,越来越凸显其经典性和超时空一面,则任何关于“意识形态”“普遍性”的质疑,先天就被认为是落后(backward)、没有教养(uncivilized)与应该羞耻的。其间逻辑可以简写为,西欧文学=世界文学=纯文学=近代文学,否则,即属支流、非纯与不具备“普适性”的,至少也只能是“二三流或古怪”,此外并没有其他选择。考虑到19世纪西方“发现”东方,与“东方”向西方靠拢这一双线推进的世界文学建构过程,对于迫切需要摆脱“落后”设定的接受者而言,接受一套现行的标准是相对容易的选择,而很难同时对观念问题产生自觉,更遑论有质问的勇气。

这里,需要简单提及鲁迅与德译“世界文学”(Weltliteratur)的关系。如前所述,德语包括德语文学在18世纪之前的欧洲并非一种优势语言,1780年普鲁士国王腓特烈二世仍然认为,德语和法语相比是一种“半野蛮”(halb barbarischeSprache)和“粗糙”(grob)的语言。5此后经赫尔德、格林等学者致力本民族语言、文化的整理,19世纪中后期以一系列“世界文学史”“世界文学文库”的出版为标志,初步落实了歌德“世界文学”的理念,其中就有对鲁迅影响颇大的谢来尔《文学通史》,以及Reclam刊行的万有文库等。6如此,在英文学、法文学前后相接的“大脉络”下,处于“半开化与半文明之间”的德语文学视野,具体到其所延展的更东方、同时意味着更完整的“世界文学”的认知,也就具有了重新激活“既有文学秩序”的意义。虽则这一“世界文学”同样也有其中心性(即普鲁士帝国统一的意识形态属性),不过,对“有心人”而言,另一个中心的转换本身就暗含了抵抗、突破思维定式的意义,譬如,几乎与周氏兄弟翻译、出版《域外》同时,夏目漱石于1909年3月与学生小宫丰隆一起定期组织德文学读书会,阅读俄国作家安德列耶夫的作品就是重要内容。

因此,如果说《域外》在芬兰、波兰、匈牙利等“古怪的民族”这里发现了“文本之内”或甚至有可能“超乎具体文本”之上的“秘密”,那么这一问题意识,最根本地就源于这些“异域新声”对东、西方文明观念的颠覆,即“评骘文明”的眼光。

前已述及,19世纪“西欧文明秩序”对世界空间的划分,很大程度上是以进化论为始基。这其中的关系复杂纠缠,刘禾在《世界秩序与文明等级》一书的序言中,将文明论与进化论之间的这种“历史同构关系”概括为:“欧洲人在海外探险的过程中,将分布在空间的人群差异整理为历史的差异,也就是把空间的分布诠释为时间的分布,又将时间的差异解释为文明进化程度的差异。”空间问题时间化、时间问题历史化,核心在于单一中心、直线式的文明进化史观。这一历史进步主义的理念,部分基于欧洲启蒙时代的理性思想(如亚当·斯密的社会阶段论),同时也受近代以来地理大发现的鼓舞,其构拟本身就带有乐观主义的色彩,甚至“在时间上早于达尔文提出的生物进化论”7。即是说,分析20世纪初的文明进化话语,应该对生物进化论与社会进步理论有所区分。

不同于这种绝对乐观的“文明递进论”,周氏兄弟留日时期通过“文章新生”视角展开的首先就是对所谓文明话语,即“文明究竟为何物”这一根本性问题的追问:“第不知彼所谓文明者,将已立准则,慎施去取,指善美而可行诸中国之文明乎,抑成事旧章,咸弃捐不顾,独指西方文化而为言乎?”需要注意的是,与《文化偏至论》同时,鲁迅另外还撰有一篇《人间之历史》,两篇论文分别从文明发展形态、生物进化论的角度梳理既有知识谱系,结合前述“历史进步主义理念”之构拟,则这两篇论文前后相应,有意厘清科学的生物进化论与人类社会(文明)的发展形态,表现出某种计划性。8

具体就梳理“文明发展史”的《文化偏至论》而言,“盖文明之朕,固孕于蛮荒,野人狉獉其形,而隐曜即伏于内。文明如华,蛮野如蕾,文明如实,蛮野如华,上征在是,希望亦在是”。这里,“蕾—华—实”构成一组顶针式的喻体,文野之间的关系也被“相对化”,即文明发展的具体形态不再是“野蛮—半开化—文明”的直线递进,真正的文明进化需要主体不断检省自身,以恢复“野蛮”时期面对“文明”的最初否定精神,只有获得这种否定精神,才拥有克服自身、检视他者的能力。所谓文明史,也正是无数次这种“内部否定”的断点之连接,属于一种文化系统自我发展的最理想的状态。如此,《文化偏至论》得出的文明进化观,甚至是可逆的,呈现出需要不断循环(或否定)的特征,更准确地说,在“野蛮—文明”的进化链条上,作为某一阶段文明的既得者,如果故步自封,也可以倒退成为“野蛮人”甚至“虫兽”,相反,处在“半开化”状态的野民,因为毫无“过去”的负担,反而可以更顺利地步入“当下”文明的进化之途。

“文明无不根旧迹而演来,亦以矫往事而生偏至”,从宏观角度看,世界文明的“进化”乃大势所趋,在微观环节上,“进化”的过程是一种非直线的、由无数个波折状的自我否定构成。同样是不满于当时的“直线进化”逻辑,与章太炎的“俱分进化论”相较,如果说“善亦进化、恶亦进化”最终指向的是对文明进化本身的消解,二周则是将“恶(或否定性)”看作“就善之道”,通过对人的“内面精神力量”的召唤,以实现一种辩证的、不断更新的可能性。由此,《文化偏至论》实际上提出了自己独特的文明史观,即一种“否定性”的文明进步史观。

需要注意的是,这一文明史观的材料来源其实相当驳杂,包括进化论、尼采超人与永恒轮回说、施蒂纳“极端之个人主义”等“同时代”西方学说。这些学说背后的思想脉络参差不齐,甚至可能完全相反,而且,考虑到鲁迅参考的大多是明治日译,其在“反映原意”上也可能存在问题。《文化偏至论》以“杂凑”的形式,在19世纪中后期这些浩如烟海的哲学、科学和文学论述中有效截取自己需要的“片段”,起到支撑作用的显然主要是言说者自己的意见。

二、“瓯脱”与“文野之见”的历史延续

就二周独特的文明进化史观而言,所谓“野蛮”,并不是指“退化”到人与文化的原始状态,持有这种误解,是因为仍然站在直线进化的轨道上,将野蛮与文明的关系绝对化。“文明如华,蛮野如蕾,文明如实,蛮野如华”,这里“野蛮”也是修辞性的,指向一种未被既有文明驯化的持续生长的能力,在此基础上,表现为破坏、越轨、偏离等否定性的形式,带动整个文化系统更新甚至重启。通常情况下,当一种文明被经典化,“历时既久,入人者深”,那么系统内的野蛮力量所感受到的压制强度也就越大,而且,往往正是因为对规范、共识等表达出的“否定性”,才被大多数描述成为“野蛮”。在这里,野蛮、反叛和个性、自由等因素密切相关,构成文明进步的必要条件。

19世纪中叶以降,伴随欧洲大陆上民族独立与解放的浪潮,东欧、北欧催生一系列民族语言、文化的复兴,这在《摩罗诗力说》的世界地图上称作“新起之邦”,与“古文明国(东方)”“新文明国(西欧)”构成三个共时存在的序列。在鲁迅看来,这些“新起之邦”,纵使“文化未昌”,主体的“我”却能毫无负担,同时受到拜伦代表的十九世纪初叶“神思宗”文学、尼采代表的十九世纪中后期“新神思宗”哲学等十九世纪文明系统内部的否定力量影响,文学创作日益蓬勃,“自振其精神而绍介其伟美于世界”,即以一种“自具主体”的方式真正进入到“世界文学”的空间。

与《摩罗诗力说》中的“东方古文明国—西方新文明国—新起之邦”相应,周作人《哀弦篇》一文,对这些“新起之邦”有一个更形象的概括——“东西瓯脱间”,意即东亚与西欧的中间地带。需要注意的是,“瓯脱”一词是两汉时期对匈奴语的音译,亦作“区脱”,属于汉语中较早出现的外来词,本身就有鲜明的华夷文明碰撞的历史记忆。进入汉语词汇之后,也自然折射出这样一种文野之辨的秩序感。事实上,如果周作人这里只需要表达出“地理边界、中间地带”(between)的含义,可以有诸多的选择,不必起用一个带有异域色彩的、相对更难索解的外来词。

虽则“瓯脱”的匈奴语源已不可考,相似的字音还保存在突厥语、蒙古语中,如突厥语的ordu(斡鲁朵)、蒙古语的otoγ(鄂托克)等,同时结合《史记》《汉书》等相关记载及历代学人补注,可基本确定“瓯脱”与北方游牧民族的名物制度有关。9现在一般认为,“瓯脱”本义指边境上的土室或帐篷,有侦查、防卫之用,后据本义引申、衍生“边缘、荒地、边界地带”等义项,如《汉书·李广苏建传》“区脱捕得云中生口”一句,清末王先谦《汉书补注》引用沈钦韩的说法:“区脱犹俗之边际,匈奴与汉连界,各谓之区脱。”

与“中原、江南”的繁华形胜相对,不能被汉化的“瓯脱”这一“地理空间”长期以来被忽视,或者说,从来没有被真正打开,它可以是一块自然意义上的不毛之地,也可以是象征意义上的、中原文明辐射圈之外的文化沙漠,甚至还可以狭窄到变成一条僵硬的、不言自明的界线。总之,不论哪种用法,“瓯脱”一词都与传统华夷的地理分界、文化冲突直接相关。虽则从两汉到明清,历代中原王朝与北方游牧民族之间的具体分界线可能发生“位移”,这种天然的分界感却可以不断强化,并在反复的言说中一再确认其秩序感。换言之,“瓯脱间”既是地理的(如南北)、族类的(华夷),更是文化(文野)的,折射出汉文明“看见”他者(北方游牧文明)的方式。事实上,更多时候正是借助文化持有者的想象与阐释,地理和族类才被赋予了似乎从来如此的文化秩序感。譬如,宋许亢宗奉命出使金国,北行至居庸关、榆关(山海关)一带,“出关才数十里”,觉南北风物大异,这还是自然景观的变化,不过他对此的解释却颇有意思,“盖天设此,限华夷也”。几乎是不假思索地,为风景之异附加了一个华夷文明论的注解。

前文提到近世文明的等级秩序,这里又花费笔墨解说《哀弦篇》中“瓯脱”一词及其背后的汉文明结构观念,意在说明,虽则“近代化”催生出“天下”到“世界”的全新认知,不过,就“自尊大”的价值观念与某一优势文明的秩序感而言,前文论及的西欧文明中心论、作为其反动出现的中日国粹论,包括与之密切相关的(泛)亚洲主义话语等,与传统汉文化推行的南北文野之分,在逻辑上并无二致。

晚清一代都是在“天下”轰毁后,重新建构起世界、国家的地理结构。“知新”较早且在一定程度上影响过周氏兄弟的梁启超,到1890年阅读《瀛寰志略》才知道九州之外还有“世界”,这之后,近代东方知识分子多是按照西欧世界所划定的文明秩序,包括其言说方式如民族、地区等接受中国在其中的边缘位置。如梁启超在《文野三界之别》一文中所言,“欲进吾国,使与泰西各国相等,必先求进吾国之文明,使与泰西文明相等”,直接将国家、文明与地理空间挂钩。应该看到,这种“边缘感”的习得,首先需要承认一个自外于“我”的“世界中心”,并据此在“西化”和“近代化”之间建立对等关联,“我”正是在完成“西化”的同时,实现“新”“旧”之间的位移。

从“南北”到“东西”,从“华夷中心”到“世界边缘”,在近现代“世界秩序”的诸般变化中,言说者无论如何更新,仍然处在一个“(被)支配的文明秩序”中。区别于同时代中日学人的同质化表述,周氏兄弟对“旧有之文明”包括中国在“二十世纪世界”位置的判断,并没有表现出明显的边缘感,“夫中国之立于亚洲也,文明先进,四邻莫之与伦,蹇视高步,因益为特别之发达;及今日虽彫苓,而犹与西欧对立,此其幸也”。此前,我们对鲁迅“全盘反传统”的印象,基于新文化之后,他在针对某一特定文化现象时的“片段”表述,至少是有所局限的。事实上,周氏兄弟留日时期文章观、文明观的表述相对平和,也更完整,即是说,他们往往是在面向一个时代问题发言,并充分显露出思路的完整性。

以《文化偏至论》提出的这种自具主体、否定性的文明史论为支撑,即便面对近代西欧文明话语的冲击,“文明的中心”是否存在这一点也是可疑的,结果二周并没有如大多数人一样,轻易倒向另一个中心——西欧,《域外》《文化偏至论》等呈现出的实际是一个“多中心”,或曰“颠倒其中心”的世界景观。

三、作为方法的“东西瓯脱间”

吾倾耳九州,欲一聆先世之遗声,乃鲜有得,而瀛海万里之外,犹有哀音,遥逴相和,虽其为声各以民殊,然莫不苍凉哀怨,绝望之中有激昂发越之音在焉。盖东西瓯脱间民,其气禀兼二方之粹,故感怀陈迹,哀乐过人,而瞻望方来,复别怀大愿也。

——独应(周作人):《哀弦篇》

与《域外小说集》同期,1908年底周作人在《哀弦篇》中比较近世文章,正式提出“东西瓯脱间”这一说法。一方面有感于东方古文明国的衰微,“昔日释迦、摩诃末之故土,今几为寂寞之乡,而华国亦零落”;另一方面,对19世纪压倒性的西欧新文明包括其文章旨趣,同样也不以为然。如同年周作人翻译契诃夫《庄中》,收入《域外》第一册,译后附记就明确指出:“(契诃夫)凡所为文,旨趣与西欧迥别。”10这一描述实际也能概括《域外》的一部分特征,即是说,当二周搜求异域新声时,确乎存在一个“文章本体”上越过西欧(或至少与西欧对等)的目光。

这是“东西瓯脱间”的第一个层面,即《域外》对“近世文章旨趣”的把握一定程度上是实指性的,可以落实到《域外》占比最大的北欧、东欧作家作品。契诃夫之外,俄国作家安特莱夫、迦尔洵等现在一般被视作象征主义文学的先驱,波兰的三篇都来自显克微支,而显克微支1905年获诺贝尔文学奖,是当时世界知名的作家,此外还有明确列入预告中的挪威作家毕伦存,也是1903年诺贝尔文学奖的得主,诸如此类,如果单看《域外》的目录,很难说是“落伍”或“偏僻”。不过《域外》的文学旨趣并非本文讨论的重点,这里需要展开的是第二个层面——作为方法的“东西瓯脱间”,侧重这一地理文化空间的象征意义,即它同时面向东西方两种文明话语的批判性。

《哀弦篇》上述一段,可以为我们提供一个直观的、进一步索解“东西瓯脱间”地理文化属性的参照系。“感怀陈迹”即“复古”“怀旧”,同时象征旧有之文明的东方,“瞻望方来”指对“未来”的“先觉”,对应一个遥远、尚未被具体化的“域外”。这里,空间与时间的关系是扭结的,“瓯脱间”正处在这一团扭结的中心,作为“交通之地”的位置被凸显出来。需要指出的是,作为“新生”甲编的一部分,《哀弦篇》与《域外》,包括与鲁迅的《摩罗诗力说》《文化偏至论》等论文之间,本身就构成互相说明的关系,而且,考虑到二周早期的合作习惯,《哀弦篇》也有可能经过鲁迅的润色,至少在“东西中间地带”这一地理文化空间的“发现”上,颇能代表二周的共同意见。

19世纪中后期,以德国、俄国为先导,北欧、东欧各民族国家在师法英、法文学的基础上,掀起一场本民族语言、文学与文化复兴的热潮。小说、诗歌成为置身其中的作家们发声的重要方式,即《摩罗诗力说》所言“顾瞻人间,新声争起,无不以殊特雄丽之言,自振其精神而绍介其伟美于世界”。应该看到,在二周早期论文中,民声、心声之间的区分度不大,均指向“内面精神”之发扬,“凡人之心,无不有诗”,由此推己及人,“心声”也是“民声”。与这种民族语言能力、表达能力的恢复同步,现代民族观念与个人意识也真正觉醒,更准确地说,是在充分发现、张扬个人主体性的前提下,进而延及民族的主体性,亦即《域外小说集·序言》所说“邦国时期,籀读其心声,以相度神思之所在”的意义。

概言之,在北欧、东欧崛起的这一系列文化包括政治独立运动中,首先受到冲击的就是19世纪以西欧为中心的政治、文明等级秩序,《域外》注目的北欧、东欧诸邦,也正是在摆脱了作为西欧边缘或文化附属地位的意义上,确认其自身的存在,此即“东西瓯脱间”之于西方文明的批判性;同时,对于东方文明古国由来已久的“自尊大”,即另一种植根于夷夏之辨的“文明等级论”,二周实际上抱有更激烈的批判态度。这一夷夏之辨,在近现代中国、日本等被迫开眼看世界之后,表现为以汉字文化圈为中心、由东亚到西欧的文明递减说,所谓中体西用、和魂洋才等均是这一东亚文明优越感的体现。

事实上,无论近代以西欧为主体的世界文明秩序,还是古已有之的华夷天下观,包括它在近代的诸多变体如东方文明论等,其论证自身合法性的方式,都在于将文明视作某一种纯粹的、“去历史”的静止物,可以随时间不断获得“量”的累积,而不会逆向减损。如此建构出来的,是一个单向度、以“自我”为中心,而将他者划入“边缘”的“世界文明史”。虽然在程度上或有差异,这种“文明世界”都表现出相似的封闭性。从二周提到的“瓯脱间”地带来看,如俄国、芬兰、波兰、匈牙利等,对西欧而言,它们一度被划入异己的东方,而在近代东亚视角来看,却无疑又要归入西方蛮夷。如此,“西方中的东方”与“东方中的西方”在这里发生颠倒与重合,而“瓯脱”一再被叙述与放大,也就有了挑破二元结构的关键意义。也就是说,作为一种批判的方法,“东西瓯脱间”最根本的指向性并非某一种文明论,更关乎这种权力结构本身。

一定程度上,《域外》对“东西瓯脱间”的发现,与章太炎的“印度”阐释以及由此延伸的批判西方殖民话语的锐度,最初都是起于“西方的冲击”,即对19世纪西方文明中心论的自觉抵抗。同时应该看到,当反驳《新世纪》认为汉字“野蛮”的说法时,章太炎揭破“文野之见”的虚伪后,仍然选择站在文明论的另一端,即论证汉文明有比西方更优越的地位,为此,他通过召唤“国粹”通向的仍然是翻转现有秩序,而非指向这个秩序感本身。

质言之,《域外》所关注的俄国、波兰、芬兰等“新起之邦”,包括其语言文学,不论在英法等西方文明国,还是中国、印度等东方文明古国看来,都只能是蛮荒、落后的存在。二周选择、用来撬动既有文明秩序的“关键”,恰也在这一被双方描述、规定为“半开化”的边缘地带,进而也就触及一个取消其中心、或各自保有其中心的“世界景观”。

以上,主要阐释了“瓯脱间”作为一种批判方法的意义。在此基础上,本节还想就《域外》的地域空间与后进国近代化思路之间的关联性,略作延伸,以进一步释放“东西瓯脱间”的历史意义,即在所谓东西文化冲撞的时代背景下,《域外》试图重新激活的“古国文化(文章)新生”的隐喻。应该看到,作为起意、完成于日本东京的一本异域小说选,《域外》本身就伴随东、西方多种文明话语的冲撞,我们在阅读《域外》包括“东西瓯脱间”这一地理设定时,核心也在要充分体验“西洋的冲击”“东方的衰微”这一双重心理压力,以及在相似的背景下,曾经横向展开的同时代诸多回应方式。在此基础上,也许才能更好理解《域外》译者的思路。

自19世纪中后期以来,“落后的东方(或非欧罗巴)”之于“西方冲击”的回应方式复杂,本文为叙述方便起见,大致图解作三类:其一,以西欧文明为目标,如吴稚晖《新世纪》等“世界人”的诉求、福泽谕吉《文明论概略》等,大致思路都在重新转换一个异己的中心,以自我交付为代价获得“文明开化”的合法性;其二,本地区(民族)优越论,如日本的早期泛亚洲主义(Pan-Asianism),在此基础上的国粹主义、汉字统一会、儒教文明圈等提法,俄国“一切斯拉夫主义”(Pan-Slavism)等,都是为抵抗西方中心而重新叙述了一个自我为中心、他者为边缘的权力结构;其三,东西方调和论,如,恰达耶夫基于俄国在欧亚大陆上的特殊位置提出“第三方向说”,是俄国有长期渊源的“西方—俄国—东方”命题之代表,又如,日本明治维新后期流行一时的茅原华山“第三文明说”等。

应该看到,像二周这种以“地域”概念,或改造之后的“地域”作为近代后进国家人民解决自身政治、文化困境的思路,有其普遍性。特别是,茅原华的“第三文明说”一度影响到同期中国知识分子的论述,与二周的“东西瓯脱间”表面上相似,也有更多可以比较的空间。1910年前后,茅原华山在《第三帝国》杂志上发表多篇文章,提出东西调和的三阶段文明论,即将世界(欧亚)文明分为北道、南道,其中日本属于南道文明,是静的、灵的、直觉的,欧洲文明是动的、肉的、理性的。与此同时,日本处在近代以来东西文明的交界带,蕴含了指向未来一种更健全“第三文明”的条件。这种将自身作为充分容纳东、西方两种文明的容器,希望以此快速步入近代化的思路,也影响到同期李大钊、蔡和森等的相关论述。11应该看到,所谓东西文明调和论,仍然是在二元框架的内部思考,对简化之后的东方、西方进行“调和”,某种程度上接近儒家的“执其中道”。然而,在充分解放、看清自身力量(主体自觉)之前,这种调和实际上很难解决任何问题,往往容易落入一种妥协或模糊不清的混沌状态。

无论自西向东的文明递减论,由东向西的文明递减论,或取其“中道”的东西方调和说如第三类文明论,都是依靠文学(文明)资本的积累,或声称有此种积累为条件,用传统构拟一个永恒不变的合法性,在这一论证逻辑上,欧化、国粹包括第三文明说之间并没有太大差别,甚至可以说,作为应对“西洋的冲击”之方式,其框架本身却是对立面提供的。如此,作为“拟态”存在的后进者,在二周看来最根本的问题出在“自我的丧失”。

这就涉及“东西瓯脱间”的第三个层面,即它重新回归到本体的、有关“古国文化(文章)新生”的隐喻意义。结合《文化偏至论》提出的独特文明史观来看,“新起之邦”之所以能够更快通向文明,在于其内具一种否定性的、刚健质朴的生长能力,具体指的是不被历史传统、西方话语等辖制的“自决”地位,在此基础上,才触及如何使用既有资源的问题。通过在“作为实体存在的北欧、东欧文学”与“中国文章本体”之间建构某种映射关联,二周在这里提出的是一个关于如何接通历史传统、拿来域外新源的方式,可简单概括为“以我为主”“取今复古”。

“异域”作为一种理想镜像,对于它的打量、选择方式,本身就能折射二周关于中国新文章的某种预期。需要补充的是,就第一层“域外文术新宗”而言,“东西瓯脱间”指向19世纪中后期以来北欧、东欧文学,《域外·略例》称为“近世文潮,北欧最盛”。周氏兄弟最初关注到这一地域,一定程度上受勃兰兑斯《十九世纪文学主潮》的影响,也就是说,《域外》是在认可英、法作为19世纪文学主潮的基础上,延及19世纪末叶以来欧洲大陆上的思想文艺变迁,进而给出俄国、北欧文学为主潮的“近世”预判。而且,这一文学的“近世性”判断,并不限于《域外》时期。此后北欧、俄国文学一直都是鲁迅文学译介的主脉,至1928年底成立朝花社,编译发行《北欧文艺丛书》《近代世界短篇小说集》等,“目的是在绍介东欧和北欧的文学……扶植一点刚健质朴的文艺”,以东、北欧文学为新宗,甚而具体到某一文章样式即短篇小说,藉此为中国输入“一点刚健质朴”的文章精神,这里,无论就关注点还是文章更新的整体思路,前后都呈现出延续性。

前文重在分析“瓯脱”的文化批判意义,同时也应该看到,作为另外一个框架它本身也会消解意义与可能性,甚至,在上述分析的过程中,《域外》释放一部分可能性的同时也在扩大它的片面性,即如“瓯脱”所格外强调的对“东西二元结构”的反抗,对文明规范偏至的再偏离等。由此出发,需要重新指出的是,《域外》真正发现或以为他们发现了的,归根结底还是文章自身的秘密,如安特列夫、显克微支的作品所呈现,所谓“压制”“不自由”甚至不是任何外在的、异族的现实挤压或话语辖制,更多还是来自同类、习俗、观念的隔膜,这里,反抗性的文明话语被一种更普遍,或者说更巨大的力量所“包裹”,即充满情感力量的“个”的文章、真正的诗人与文章家,对于一切终将演变成群体所有物的观念世界之先觉性。

可以说,《域外》之所以“古怪”,在于其对“近世文潮”的判断至为“主观”,做出这一个判断的主体,即不是来自西方的、19世纪世界文明的“立法者”,也并非轻视或无视西方知识体系的一般国粹论家。甚至在大多数时候,这个“我”在表面上与其他的“我”别无二致,只有在做出这个判断的过程中,我们才可能真正看见“我”的形象。这里,将“反抗的政治”内化为心声的内部景观,而非外部的限定或形容,《域外》所呈现的文章性(Literature),终极的、作为本质性内容存在的也仍然是这种基于“个体”自觉的反抗,或曰文章的否定精神。

《域外》注目“东西瓯脱间”,将这一偏僻的地理空间激活、打开,具体化为北欧、东欧等“新起之邦”,是为中国输入文苑新声;与此同时,作为对西欧文明中心观、华夷文明论及一切文明权力结构的批判,二周在“文明史观”上,也赋予了“瓯脱间”以中国文化、文章“新生”的象征意义。一定程度上甚至可以说,《域外》《摩罗诗力说》在起步阶段提供了一个“近代(东方)”如何认识自身、实现文明(文学)近代化的思路。即对于“世界上独一无二的个体”与“背负某一民族历史传统”的“我”而言,所谓新、旧、东、西这种“所有格”的分类(或限制)毫无意义,重要的在于不仅能在知识上同步更新,“外之既不后于世界之思潮”,而且能够“保有我的主体性”,意识到终于是“我在看见、言说”,在此基础上,才能有所创造,即“内之仍弗失固有之血脉”。

(因排版需要,注释从简,如有需要请查看原刊)