《北国少年行》:童心常驻芳华

奥地利心理学家阿德勒有句流传甚广的名言:“幸福的人用童年疗愈一生,不幸的人用一生疗愈童年。”这句话道出了童年对人生的意义。拥有一个明媚、活泼、稚趣盎然的童年,让人们在日后作“朝花夕拾”般的记忆反刍,在成长带来的丝丝酸楚里,会显得分外珍贵。而童年的幸与不幸,其关键不在物质的丰盈,而在能否拥有孩童的天性。高洪波在《北国少年行》里追记的童年,在今日来看,其实是不乏艰辛的,且不说跟着父母从内蒙的科尔沁草原移居至贵州这迢迢千里的长旅,单就其所记的游戏,不过踢毽子、竹蜻蜓、打弹子,所忆的味道,无外乎榆钱儿和甘草,远不能和今日孩子们极大丰富的各种生活相比。但是因为作者的一份诚笃,那些简陋的玩具别富野趣,那些单纯的味道有岁月的回甘,它们因为盛纳孩子全部的善良、淘气、聪敏和性灵而熠熠生辉,它们所呵护和培育的童年本真而纯粹,让没有这份童年经历的人格外神往,让有共同经历的人心有戚戚。

高洪波对于儿童文学有一个“三心二意”的妙论:三心也者,“童心、诗心与爱心”;二意,则指感恩意识和敬畏意识。高洪波多年的创作成就脱不开对这“三心二意”的坚持,在《北国少年行》这本小书里体现得也是淋漓尽致。童心听起来似乎不难,无非是保持孩童的视角、孩童的感触和孩童的心性,但真实践起来并不容易。E.B.怀特在回答《巴黎评论》的访谈时说过:“孩子的要求其实是很高的。他们是世界上最认真、最好奇、最热情、最有观察力、最敏感,是一般说来最容易相处的读者。”“最容易相处”的前提是“最认真、最好奇、最热情、最有观察力、最敏感”,所以童心绝不是学学孩子的腔调和思考就可以的,它更类似一种明敏的“捕风”,是在成人习焉不察或觉得无足轻重的地方做细致的观察、记录和分享,发现只有孩子才能懂得的妙处,这妙处是生命赋予童年的独特恩宠,并不是每个人都有领受这恩宠的幸运和能力。

书中的《嬉闹雪国》所记是上世纪五六十年代故乡小城开鲁的孩子们在冰天雪地里惯习的游戏,因为童心的贯注,每篇都让人读得兴味盎然。比如《踢毽子》一篇,作者并不像旁人那样着重写如何把毽子踢得花样百出,而是写“每逢兴起,我们大多会甩掉棉袄,吸溜着清鼻涕,提着摇摇欲坠的棉裤踢”,写一个小伙伴“左手若挎一篮子,别扭至极”,“你只要略一模仿,他马上气哼哼地走掉”,而另一个伙伴爱用衣袖抹鼻涕,一场比赛下来,“衣袖成为水袖”。读来如在目前,令人莞尔。又如《打雪仗》写伙伴们滚雪球,“不一会儿,苹果长成西瓜,西瓜变成大冬瓜”,“这时候,我相信每一个伙伴都进入了一只蜣螂的境界,视雪球如粪球,勤勉地推球不止”,真是鲜活又妥帖。

童心之外,还需要诗心和爱心,后两者是滋养童心这颗胚芽长大的厚土,因为好的儿童文学打动我们的不仅是天真,更是其中蕴蓄的没有机心的爱意和未受矫饰的美。在读《北国少年行》时,我们时常会被作者隽丽的文字和充盈的爱所打动。《骑自行车》一篇,作者先写自己学会姿势不雅的“掏裆”骑法,然后又在一个大雪夜把父亲的车偷骑出去过瘾,壮起胆子,把腿跨过大梁,“斜斜歪歪地在雪地上碾出一条又一条辙印”,接着作者转而写道:“那一夜很静,四顾无人,月亮却十分帮忙,把雪地照成一张洁白的宣纸,我和我的自行车成为一管随意涂抹的笔”,从少年的胆子到诗性的文字,这一审美的提升转换自然又利落,必得有颗诗心!

相比“三心”,“二意”常被解读为对小读者的感恩和敬畏,他自己也多次说过“写给孩子看的东西,马虎不得”。不过,我以为,在高洪波的儿童文学创作中,感恩和敬畏还有一个重要的指向是童年的生活本身。在《北国少年行》中,作者一面写童年的自在和野趣,一面也不断用“天真体会繁难的世事”,记录下很多年少时未必懂得但日后咂摸却满是人间情味的片段,凝结其中的正是感恩和敬畏,这在《最忆亲人》和《迁徙南国》两个部分体现得尤为突出。如《外祖父》中,写到姥爷与大舅因为矛盾,20年不曾说话,每次当大舅试图和解时,姥爷总是扭头走掉,“给他一个直硬的脊背”,“每到这时,我那可怜的大舅就掩饰性地咳嗽起来,苍白的脸上呈现出病态的红晕”。直到后来作者从军后再回故乡,大舅和几个表兄弟一起给姥爷敬酒,姥爷露出了难得的笑容,尽管稍纵即逝,但说明姥爷的心结终于解开。在《梦回都匀及其他》一文中,作者一开始写在剑江畅游,不料却遭遇了一个小孩子溺水而亡,这是“我平生头一次见到死人”,在众人抬着他的小身体飞跑时,“我感觉到他身体的沉重,脸色却平静得很,他的嘴唇上还粘着一粒白米饭,想必是被水呛出来的;眼睛定定地闭着,犹如熟睡一般”。那一次,“剑江的残忍,深深地刻在了我的记忆中”。类似这些记忆,都不是孩子完全可以理解的,但也是人生成长中必须直面的经验,就像严文井说的“那存在过的忧愁,也许你能忘却,但却不能取消它遗留下的印迹”,他以他的哀矜之心,记录下我们所有人童年记忆的侧面。

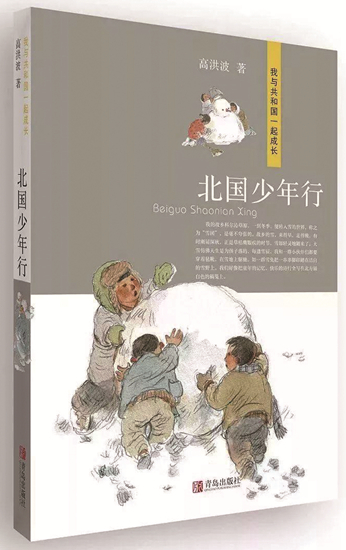

最后要特别说一下这部叙事散文集的配图,整书的插图绘制出自杨鹁之手,他比作者稍小几岁,但基本算是一代人,因此,这本书的配图不但与文字相得益彰,更有一种心心相印,真的做到了基于共同记忆的传神。插画特意保留了铅笔的线条,因为那划痕会触动人们久违的感觉,而“淡淡的光色”,则像“记忆中恍惚的隔膜”。杨鹁说,他喜欢小书中四季分明的日子,即使“再冷的冬天,童年的回忆总是能传来温暖的”,想必这也是所有读过这本小书的人共有的感受吧。