历史感的缺失与“伪佚文”的辑佚 ——以刘涛《现代作家佚文考信录》为例

刘涛《现代作家佚文考信录》

引言

近年来,中国现代文学的辑佚工作已有不少实绩,学者“刊海搜佚”所得成果不仅对既有文学史格局构成了挑战,也为历史叙事提供了诸多突破的可能。相较于古典文学领域渐趋完善的“数字人文”建设,现代文学反倒因为时间过近和材料繁多等缘故,至今缺乏全面、系统的整理,在经验技术、理论架构与学术规范等方面都存在一些问题。难怪有学者感慨现代文学辑佚的难度比古典文学“有过之而无不及”[1]。不过,与从前印刷时代相比,今天所谓“数字人文时代”查阅文献史料的条件已较便捷,各地图书馆大多可以网上检索期刊图书目录,有实力的机构还会基于丰富的馆藏自建民国文献数据库,网络平台上也流传着各类电子文献。因此,就现代文学的辑佚而言,关键问题或许不是辑佚本身,也不在于史料的“求全”,而是研究者能否具有研究的主体感,是否以解决文学史上重要问题为主导,能否以新理论将辑佚工作纳入整体目标和专题研究中,而不是为佚文而佚文,满足于包罗万象、四处撒网式的辑佚,这方面的学术经验与教训其实已经不少[2]。

北京大学图书馆晚清民国旧报刊数据库

刘涛先生的《现代作家佚文考信录》(人民出版社2012年版,以下简称“《考信录》”,引文凡出自该著均只随文标注页码)是专注于辑佚的专著,收录了老舍、周作人和胡风等作家佚文七十多篇。据介绍,该书是2011年国家社会科学基金重大招标项目“期刊史料与20世纪中国文学史”(批准号:11&ZD110)子课题“现代报刊与作家佚文校勘及阐释”的阶段性成果。《考信录》出版后得到学界的关注与肯定,被誉为“在史料考释与研究方面”“有重大突破”[3],有多篇专业书评和新书介绍总结了该书的学术贡献[4]。中国社会科学院文学研究所出版的《中国文学年鉴》(2012)和中国现代文学馆主编的《中国当代文学年鉴》(2012)都介绍了该书。从学术史的角度来说,《考信录》已产生了较大的影响,因此更有严肃考察和细致辨析的必要。本文[5]考察《考信录》一书收录《胡风佚文钩沉》[6]和《胡风佚文辑校》,前者是总体介绍,后者则是对佚文的整理和注释。该书所发现的胡风佚作20篇全部被收录进2014年出版的《胡风全集补遗》(湖北人民出版社2014年版,以下简称“《补遗》”),然而其中四篇属于“伪佚文”[7]。本文以《考信录》为例,以近年文献辑佚问题为背景,探讨“数字人文时代”中国现代文学辑佚工作的规范问题。

一、 真假“胡风”

《考信录》误收两篇署名“胡风”的文章分别是《新的年头带来了些什么?》和《变》。这两篇文章发表在《七日谈周报》“大杂院”栏目。该栏目固定刊登简短杂文,常见作者有李焰生、朱司晨、素秋以及胡峰等。《新的年头带来了些什么?》约写于1935年1月初,文章立意俗套,文风轻薄,比如开头一句用“和黄脸婆相处久了,得弄个小奶奶”[8]打比方,说明人们喜新厌旧。其次,该文用词华丽矫饰,如“带来玫瑰花的鲜妍,醇酒的香味,和甜美的幸福的慰藉”。在列举时事新闻时,该文倒是提供了有用的信息,比如“福建人民政府及西南政府和中央政权的对立啦”,由此可以蠡测作者的政治立场。

署名胡风的《新的年头带来了些什么?》

从内容着眼,《变》则更离奇,作者鼓吹法西斯主义和墨索里尼、希特勒等所谓“国家利益至上者”,将张学良和蔡廷锴称为“善变者”。文中有如下议论:“‘法西斯蒂’的‘独裁’政治,是顶硬烈的军国政制之一。慕沙里尼及希特拉是倡行这主义的大阿哥。为了国家利益,你看他俩怎样坚烈地反抗别国的侵凌?而‘不抵抗主义’也者,却是一种懦怯的奴性表现,张帅爷曾奉此而丧权辱国。”[9]作者将墨索里尼和希特勒看成是“坚烈地反抗别国的侵凌”的“大阿哥”,这可能出自胡风之手吗?只要认真阅读原文就应有所怀疑。《变》接下来又谈到蔡廷锴的“善变”,立意焦点是蔡廷锴“刚刚福建地盘到手,便索性连国家也不要,由民族英雄跃为取消民族的世界革命(?)领袖了”,由此暴露了政治态度,即把福建政权的建立看成是与国民政府所代表的中央政权相对抗。比如该刊还有文章称“蔡等在福建造反”[10],“连国家也不要”,又说蔡廷锴“爱起阿堵物,在美国不名正言顺地拿去从前华侨抗日捐款几百万”[11]。可见,《变》代表了《七日谈周报》的政治立场。此外,《七日谈周报》还连续攻击蔡廷锴,在1934—1935年分别刊载题为《张发奎与蔡廷楷(锴)在海外》《蔡廷楷(锴)之发财花样》等文,与《变》的主旨大同小异。

上文对两篇文章做的分析,已证明胡风绝非作者。但为了慎重起见,再列举一些“证据”。首先,从刊物的性质、编辑和作者等方面进行分析。《七日谈周报》1934年12月15日在上海创刊,共出版14期,后因刊物“广告计划的失败”,并入《新垒》月刊。《七日谈周报》前后期编者中都有李焰生。而《新垒》月刊(1933年1月在上海创刊)的主编亦是李焰生。《七日谈周报》创刊号上有署名“焰生”的《开场的话》,交代了刊物缘起:“这是《七日谈》的史话,在我主编的XX周报(指《社会周报》——引者注)上,已经说过了……我们的立场和态度自然是国民的,政治上的是是非非,既不受任何方面的津贴与豢养,不但不愿为任何方面作宣传,而且决不愿做卖身投靠或烧灶的工作。”[12]这个开场白似乎表明了刊物的“独立”性质,但创刊号封面却印有“五中全会”“精诚团结”等字样的漫画,内文中还有诸如《军事剿匪之后》等文。在最后一期《七日谈周报》上,有李焰生的《本刊归并〈新垒〉痛言》,更是直接道明了其主编刊物的隶属关系,所谓“纳回母腹之中,而归并于《新垒》月刊”,“将《新垒》百分之八十的篇幅来安置”[13]《七日谈周报》原来的栏目。在该期《最后编话》中,编者告知读者合并之后表示,“差不多仍是我们这般人负责”,“我们在文字上还是常有机会见面的”[14]。甚至《七日谈周报》的地址也与《新垒》相同。作为中心人物,李焰生等人在短短一两年时间里创办了《七日谈周报》《新垒》(上海、南京)和《社会周报》。再仔细考察这三个刊物的作者群体,会发现基本上属于同一个圈子。

《七日谈周报》第1卷第3期封面(左)和《七日谈周刊》第1卷第12期版权页(右)

如果对鲁迅杂文熟知的话,那么李焰生这个名字想必不会陌生。鲁迅曾在《“大雪纷飞”》一文中讥刺过后者。在《新垒》与左翼文坛就郑振铎的小说《桂公塘》发生论战时,鲁迅还讽刺《新垒》是“左打左派,右打右派”[15],八个字就勾勒了这份刊物的性质。2005年版《鲁迅全集》的注释则说《新垒》月刊是“汪精卫改组派部分政客支持的刊物”[16]。李焰生是改组派干将,其周围聚集着“一群失意的国民党左派人士以及部分退党的前国民党党员”,他们“负有改组派之政治使命”[17]。《新垒》上曾刊载过大量攻击鲁迅、左联和普罗文学的文章,如《左联命运的估算》《鲁迅生财有道》等。在《新垒》创刊号上,有署名“天狼”的《一九三二年中国文坛之回顾》,作者一方面批评了“民族主义文学”,但另一方面却主要攻击鲁迅“中途投降左联”[18]。

《新垒》创刊号,1933年1月10日出版

从时间上看,这些批判集中在1933—1934年,而胡风1933年6月15日回国,此时已熟悉上海文坛的氛围,并且还亲身参与过一些论争。《七日谈周报》那两篇署名“胡风”的文章约作于1935年1月,怎么可能出自胡风之手?此时的胡风立足左翼文坛,已经有了些名声,其与李焰生的文人圈不会有什么交集,而且“三十年代的左翼作家根本不向它投稿”[19]。此外,胡风在写《林语堂论》时第一次用“胡风”这个笔名,这时已经是1934年12月11日。因此从时间上看,《七日谈周报》应该不是有意要冒充“胡风”之名,因为此刊作者大多都是署各种笔名,其中还有署名“风”“峰”“胡峰”的文章,很大可能“胡峰”即“胡风”,是一种巧合。

然而巧合不假,《考信录》误认之根源也是真实的。《考信录》认为上述两篇文章是胡风作品的理由是:“两文皆是对现实的辛辣讽刺与揭露。《新的年头带来些什么?》(应为《新的年头带来了些什么?》——引者注)感慨新的一年虽然已经来到,但现实生活依旧,甚至将变得更加糟糕;《变》讽刺张学良、蔡廷锴的善变:张由抗日一变而为降日,蔡由抗日名将一变而为贪污海外华侨捐款的大贪污犯。”(第283页)根据前文的分析不难看出,作者仅依据署名“胡风”就下了判断,并没有整体查阅原刊,对作家创作经历、刊物的历史背景都缺乏基本了解,“不审时代”,“不考源流”[20]。不过奇怪的是,作者既然读过原文,且分析了文章大意,却依然认为是胡风作品,这就令人费解,起码不能将鼓吹法西斯主义的《变》也看成是胡风之作。因此,我们只能认为刘涛没有通读过胡风的其他作品,只是为寻找佚文而辑佚。由于在没有阅读和熟知作家、作品的情况下进行辑佚工作,仅依据署名就臆断作者,暴露出历史感的匮缺。《考信录》“后记”说:“在史料的考证上下的功夫大一些,批评性的阐释尚嫌不够。”(第381页)笔者以为情况或许相反,正因为文本阐释的漫不经意与历史感的缺失,才会出现臆断而收录“伪佚文”,造成史料考证的学术意义大打折扣。现代文学辑佚最终的学术目的是为了解决和阐释文学史上的某些特定问题,不能真的赤手空拳跑到漫无边际的故纸堆里见到什么就往口袋里塞。在今天及未来的“数字人文时代”,文献电子化、可视化并非难事,反倒是研究者的主体意识、历史感和问题意识更为重要。如果只是依据署名或关键词做钩沉,对特定作家的思想和经历都没有搞清楚,那么辑佚的意义何在?

为了严谨和论述充分,再提供一个证据。《考信录》写道:“《七日谈》周刊又称《七日谈周报》,为一政论刊物……文章多为短小的述评与杂文,也间或刊登名家对时事的见解与评论,后因经费原因,该刊合并入《新墨月刊》。”(第283页)这段描述基本来自上海图书馆《全国报刊索引》数据库的介绍:“《七日谈》。政论周刊……文章多为短小论说、述评与杂文,间或也刊登一些名家对时事的见解与评论。因经费原因后并入《新墨月刊》。该刊又称七日谈周报。”[21]因为不少工具书对一些刊物的介绍存在相互沿袭的现象,《考信录》的引文也就以讹传讹。如《中国现代文学期刊目录新编》对此刊介绍为:“原名为《七日谈周刊》……文章多为短小论说、述评和杂文,间或也刊登一些名家的诗歌等文艺作品。后来刊物由于经费困难并入《新墨月刊》。”[22]这些叙述有共同讹误之处:《七日谈周报》最后并入的不是什么《新墨月刊》,而是《新垒》月刊。可见刘涛并没有查阅《七日谈周报》,因为该周报几乎每一期都有《新垒》的广告。“墨”当为“垒(壘)”形近而讹。

上海图书馆《全国报刊索引》数据库

二、 署名“风”就是胡风吗?

《考信录》误收的第三篇文章是署名“风”的《建设“民族大众文化”》。要考证此文的真实作者,难度要大很多。因为该文乍看似乎与胡风关心的话题相似,与其思想理论也有关。但笔者读完全文,就直觉此文并非胡风所作,再仔细对照初刊本与《考信录》所录文本,便发现了一些破绽。

首先,该文作者强调要“反封建”,立意是“决不能因此特别强调了反封建的文化思想的内容:恰恰相反,我们必须把反封建的内容归纳于抗战的总目标上去……在此我们的文化思想运动的任务,又必须是‘民族的’:所以,我们的口号是——急速建立民族大众文化”[23]。这与胡风对中国几千年封建势力的总体估量与判断显然不同。即使在抗战的新形势下,在抗日民族统一战线的共识之下,胡风念兹在兹的依然是封建思想文化对中国人精神世界的重压,其思想的侧重点与此文南辕北辙。而文中多处提示的“此地”是指上海。作者甚至说,“必须把上海看作为一个造成文化干部的重镇。一切基本理论的教养,重要名著的出版,我们急须集合全上海文化界的前辈,予以积极地进行”。从“上海文化界的前辈”这一用语,就知道此文作者当是一个青年人,此时的胡风是不会这样呼吁的。

从发表时间看,该文约作于1938年4月,此时上海已成为沦陷后的“孤岛”。但上海沦陷前,早在1937年9月25日,胡风已动身前往武汉。他会在彼时也即将沦陷的武汉去思考如何在上海“建设‘民族大众文化’”吗?此文主要回应抗战爆发后中国思想界兴起的“新启蒙运动”,但作者并不同意新启蒙运动所规定的战时中国思想文化任务。该文采用政治经济学的分析视角,可知作者具有这方面的理论素养。

实际上,该文并非如《考信录》所说首发在《大众文化》上。从时间上看,最早发表于《团结》周报第17期(1938年5月1日出版)上,而《大众文化》该期却是同年5月20日才出版。更重要的是,《大众文化》上的这篇文章已经是删节过的。例如《大众文化》版删去了“在中国今日新文化的民主主义的精神,已经越过西欧资本主义社会那种少数人的民主主义的范围”、“也就是赛先生和德先生的精神的提倡”等《团结》周报上发表的内容。从被删内容可知,胡风此时不可能在此报刊上发表这种文章。《大众文化》转载此文时还删去了初刊本中“日本”“抗日”等字样[24],这自然是沦陷区的政治环境所致。

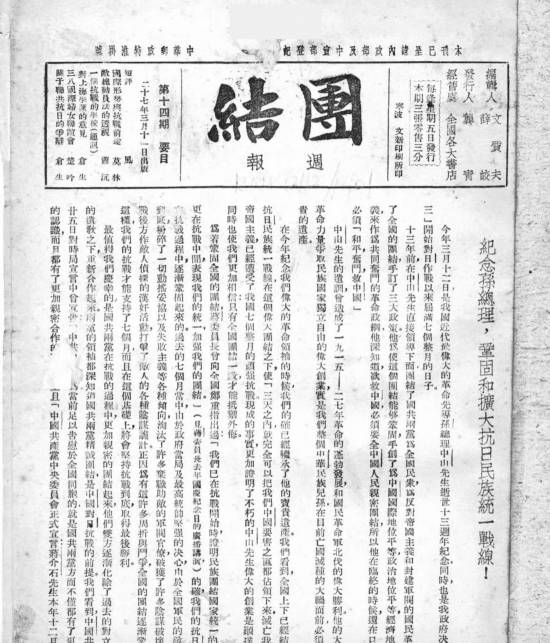

由于相关史料有限,关于《团结》周报的性质和历史,各种说法皆有,甚至相互矛盾。所幸该刊保存较为完好,可以查阅。《团结》周报创刊于1937年11月,次年8月停刊。编辑人文质夫、薛皎和发行人龚青都是化名,实际上由上海太平洋印刷公司承印,负责人是潘芳(蕙田)等人,该刊具体印刷、发行由上海各界救亡协会分工合作完成[25]。据潘蕙田回忆,除创刊号外,《团结》上的稿件大多由时任中共江苏省文委负责人孙冶方送来,当时还成立了由上海各界救亡团体代表组成的《团结》编辑委员会(文化界代表是潘本人)。编委会定期开会,分配写稿任务,大多数稿件都是通过各界党组织指定专人写,写好的稿子由孙冶方交给潘蕙田[26]。

重要的是,《团结》每期第一版上的言论多为编者自己所撰。就现存《团结》而言,该刊上署名“风”的文章有八篇,除了《建设“民族大众文化”》外,其他七篇都出现在该刊“短评”一栏,明显是编辑自己操刀[27]。在第10期的“短评”一栏,登载的两篇文章都署名“风”。根据行文习惯和思想认识,也大致可判断这些文章全部出自同一人之手,且“风”是《团结》的编辑之一或内部作者。更有力的证据是,1938年第11期有署名“风”的“短评”《关于文化统一战线》,文章开头即称,“这一期,我们转载了章乃器先生的《巩固文化统一战线加强文化国防》一篇论文”[28],这完全是编辑的口吻。同样的例子还有第9期上《我们的工作的缺点》(署名“风”)的“短评”,谈到上海救亡工作时,作者称:“我们希望今后工作同志之间,不客气相互批评,不客气检讨工作的缺点,以求改进。”[29]

《团结》周报第14期,有署名风的短评

据潘蕙田和金门等人回忆,先后为《团结》撰稿的有胡愈之、潘汉年、王任叔(巴人)、张宗麟(邵林)等人[30],没有提到胡风。而且,该刊“不在报摊上发卖”[31],属于半公开刊物。抗战爆发后,胡风几乎每天写日记,且记录收发信函和写作情况。据新近公开的胡风武汉日记,完全看不到给《团结》写稿、投稿的记录,唯一一次与潘蕙田的通信记载是1937年10月5日[32],但当期《团结》周报却是1938年5月1日出版的,时间上相距太远。

然而《考信录》却认为:“‘风’是胡风的笔名。该文揭示抗战期间建设民族大众文化的意义,以及在上海建设民族大众文化所应遵循的路径。胡风在抗战期间有多篇文章论述抗战中的文化建设问题,如《论持久战中的文化运动》《民族战争与我们》《民族战争与新文艺传统》等,该文在观点上与以上文章特别是《论持久战中的文化运动》多有一致与互补之处,可确定为胡风所作。”(第281页)胡风在抗战时期确实写过多篇论述文化建设的文章,但抗战爆发后,关于抗战与文化运动的关系是彼时中国思想言论界的公共话题,胡风对此问题的思考脱离不了这一总体历史背景。在《论持久战中的文化运动》中,胡风开篇就话中带刺:“当时的文化界(我的意思是指一向被视为全国文化中心的上海的文化界)……”[33]这与后文中他对抗战爆发后印刷资本从单一中心转移、中国思想文化运动向地方发展及去中心化的思路有关。胡风对上海文化界的中心主义意识与“商业主义”是持批判态度的,而抗战爆发搅动了整个中国社会,提供了中国文化思想运动地方化及形成“多中心”格局的可能性。《建设“民族大众文化”》对文化的思考却还局限于以上海为中心,显然并非出自胡风之手。至于该文作者要把文化思想建设为“民族的”和“大众的”的观点,在战争的血火中依然试图承继“五四”文化基因、以国民性批判为思想基准的胡风显然不会同意,更不要说以此为口号。据此,可确定此文非胡风所作。

三、 此“高荒”非彼胡风

前文对三篇“伪佚文”的考辨,颇有典型意义,从中可见历史感缺失的严重性。而《考信录》误收的第四篇文章《怎样读小说》[34],若要分析起来,难度陡增。因为该文使用的是胡风常用笔名“高荒”。无论从内容还是署名,此文都难以辨伪。但是,从各种蛛丝马迹推敲,笔者断定此文作者同样并非胡风。

首先,该文笔力支离,对小说的理解颇为简单。刊载该文的当期《青年大众》出版时间为1939年1月5日,而胡风1938年9月28日即离开武汉前往重庆。《青年大众》1938年创刊于上海,次年停刊,是诞生在上海“孤岛”时期的青年刊物[35]。作者基本都是上海各类学校的学生或滞留上海的文化人。如当期杂志有“致亲爱的青年大众”特辑,作者有张宗麟、王任叔、平心、吴大坤、吴清友等人,都是“孤岛”时期的名家。编者在“后记”里致谢名家赐稿,却并没有提《怎样读小说》的作者,杂志目录中此文标题也没有像其他名家作品一样以加黑大字凸显。

其次,胡风最初署名“高荒”是在1934年,主要在《中华日报》副刊《动向》《星期专论》上使用。1936—1939年间只偶尔用过,1941年到香港后则在《华商报》《笔谈》上集中署此笔名写过几篇杂文。但《考信录》却说:“胡风首次使用此笔名在1936年,见《中流》第1卷第2期(1936年9月)《从血恨的纪念里成长罢!》一文。1941年他在《笔谈》上发表文章多篇,亦署此笔名。从1936到1941年间,胡风使用笔名‘高荒’较为频繁。《怎样读小说》正发表于此期间,应为胡风所作。”(第281页)此段描述基本史实有误,可知作者并不熟悉胡风。

那么,当时是否有其他人使用过“高荒”这个笔名呢?紧接上述引文,《考信录》认为:“上海《青年生活》创刊号(1939年5月)有署名‘高荒’的《张烈生》一文,1941年《青草》文艺月刊第1卷第3期有署名‘高荒’翻译的马尔滋《路上的人》一文,两文皆发表于1936到1941年间,可能也是出自胡风之手。”(第281页)不过《补遗》并没有收录这两篇“可能”之作,说明编者还是有过一些甄别的。如果这些“可能”之作都出自胡风之手,那么笔者还可以提供一长串署名“高荒”的文章。比如以“高荒”之名发表于《理想家庭》月刊的《新创造社的文艺复兴运动》等20篇文章,《枫叶》月刊的《新第三种人及其他》,《壹零集》月刊上的《“革命家”》,《绿洲》月刊上的《“复旧”日记》,《学习》半月刊上的《一个热烈份子》等。但是,这些文章都不是胡风写的。此高荒另有其人,且是真名。《理想家庭》第2—4期的目录上,“生活时评”一栏上面都写着“高荒先生执笔”。这位“高荒先生”显然与主编张冰独交情不浅。这些时评内容涉及“孤岛”的吃、穿、住、行等多方面。虽然张冰独是“孤岛”名记者,混迹于影视圈和戏剧界,被称之为“南京路上的宣传部长”[36],但胡风与张冰独等人没有任何交往。《理想家庭》第2—4期的出版时间是1941年4月15日至6月15日,而胡风同年5月7日就从重庆出发,6月5日到达香港,途中险象环生,何来余裕写这种吃、穿、住、行之时评?所以不可能出自胡风之手。

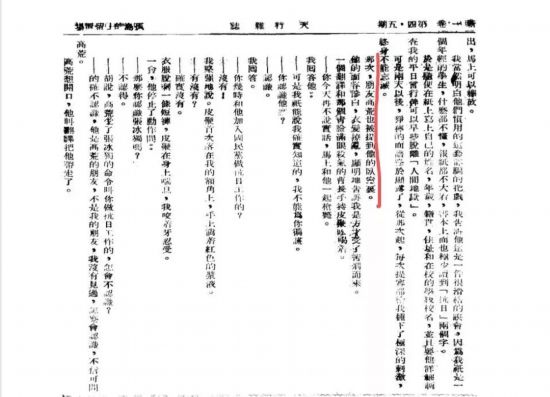

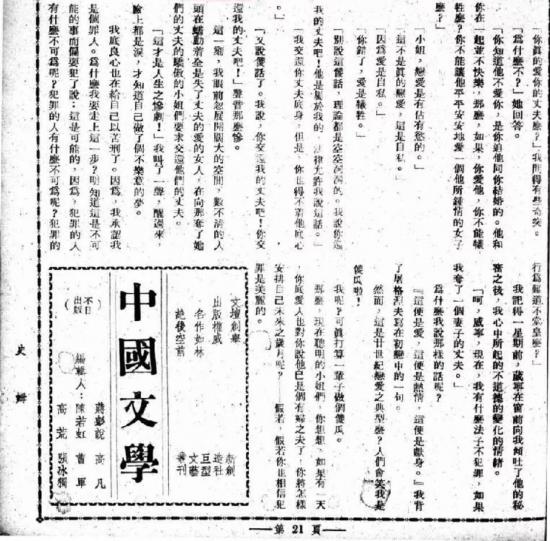

此外,《理想家庭》创刊号有一个广告:“《中国文学》:文坛创举、出版权威、名作如林、绝后空前。新创造社巨型文艺丛刊。不日出版。编辑人:蒋彭说、高凡、陈若虹、曹军、高荒、张冰独。”[37]然而《中国文学》并没有出版,原因是太平洋战争爆发后,上海日本宪兵队以抗日、赤色嫌疑将张冰独及其朋友逮捕了。同时被捕的还有许广平等人,所以时人说这是上海规模最大的一次文化狱,目的是“肃清上海文化人”[38]。根据《孤岛的“留置场”》一文介绍,在被押至日本宪兵总司令部的车上,该文作者看到“已经有不少青年先我被捕”,其中就有他的“朋友高荒”[39]。该文罕见学界引用,却保存了一份珍贵史料,使我们得以知晓并确定高荒确实另有其人,且是一个文学青年。前文提到的《枫叶》等杂志和《考信录》提到的《青草》等“孤岛”时期的几个刊物,都发表过高荒的文章。而据《孤岛的“留置场”》,“编《枫叶》月刊的黄家熊为了要执行枪毙,叫他(指黄家熊——引者注)把遗言说出来转给妻子,他急得发疯”,“出版《青草》文艺月刊的江国馨女士,也被指为和影星周曼华一样是担任‘新创造社’妇女工作的”,等等,由此可知这些编者都属于张冰独的交游圈,高荒也身处其中。所以“伪佚文”《怎样读小说》的真实作者是高荒,而不是胡风。

《孤岛的“留置场”》(署名万里行)所载“朋友高荒”

《理想家庭》创刊号上关于《中国文学》的广告,编辑人有张冰独、高荒等人

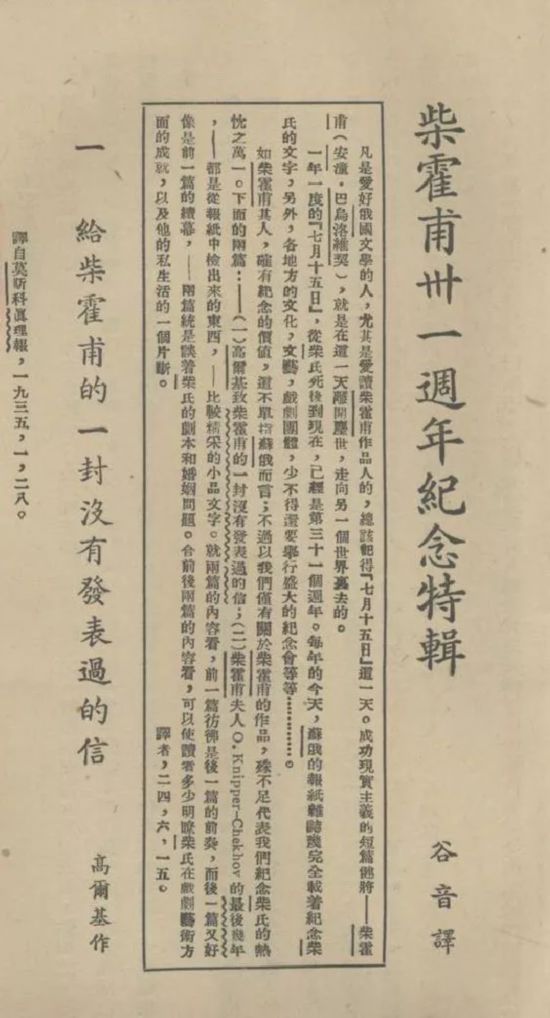

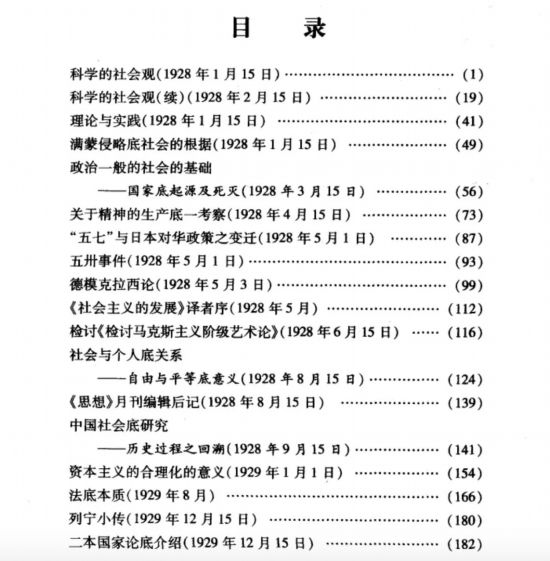

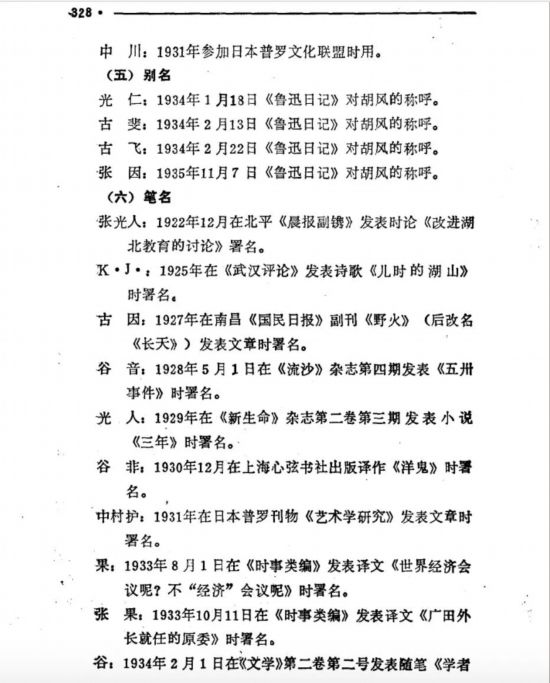

前文提及《胡风佚文钩沉》曾在杂志上发表过,但收入《考信录》时又增加了一段结尾,作者以胡风在大革命时期偶尔用过的笔名作为关键词进行所谓辑佚:“散文诗《烛》与《琴》,署名‘谷音’,刊《作家杂志》1948年第1卷新1期……据徐廼翔(应该是徐迺翔——引者注)、钦鸿《中国现代文学作者笔名录》,胡风1927年在湖北编辑《武汉评论》时开始使用这个笔名,此笔名又见《五卅事件》一文,载1928年5月《流沙》半月刊第4期……笔者发现1935年《中国与苏俄季刊》第1卷第4期上署名‘谷音’翻译的两篇文章,即柴霍甫夫人的《最后几年》与高尔基《给柴霍甫的一封没有发表过的信》,应该也是出自胡风之手。这就说明胡风使用‘谷音’的笔名并非全部集中于20年代,30年代甚至40年代,他都有可能使用这个笔名发表文章。从这个角度讲,《作家杂志》上署名‘谷音’的两首散文诗,也完全有可能出自胡风之手。当然,是否就是胡风所作,尚待进一步考证。”(第286页)

《中国与苏俄季刊》1935 第1卷第4期,署名谷音翻译的《柴霍甫卅一年周年纪念特辑》,“译自莫斯科《真理报》”

可以肯定的是,上述引文皆是刘涛单凭笔名的臆断,缺乏历史感,甚至没有翻阅过原刊。例如,那两篇译作属于“柴霍甫卅一周年纪念特辑”,文章前面明明介绍说“译自莫斯科《真理报》”,而胡风并不懂俄文,对苏俄作家作品的翻译都是从日文转译的。至于《五卅事件》,更不可能是胡风所写。《流沙》是后期创造社的刊物,1928年4月胡风尚在国民党江西省政府的《策进周刊》当“特约撰稿人”,还在写批评“革命文艺”的文章,如何可能给后期创造社刊物写稿?事实上,《五卅事件》的作者是朱镜我,谷音是其笔名之一,2007年出版的《朱镜我文集》已经收录了该文[40]。而《作家杂志》上的两首散文诗,从内容也可读出并非胡风彼时的心境所能写出,况且胡风1946年2月25日即离开重庆回上海,而当期《作家杂志》是1948年2月出版的,地址是重庆新生市场55号。前文已述,胡风战时日记几乎是逐日记载,也完全没有创作此诗以及给该杂志投稿的记录[41]。

《朱镜我文集》2007年版目录页,收录《五卅事件》

马蹄疾《胡风传》(1989年版)也曾认为署名谷音的《五卅事件》是胡风所写

据悉,《考信录》作者曾提供过一张关于胡风的“佚文光盘”,其中有不少根据笔名辑佚的“伪佚文”和“伪佚诗”(如“谷风”实际上是牛汉)。关于署名“谷音”的上述“佚文”,《胡风全集》编者曾回复否认过,认为那两篇译文将契诃夫写成“柴霍甫”,而胡风同年发表的《A. P. 契诃夫》明明用的是“契诃夫”,换笔名和换译名都没有必要。同样,胡风也不可能在1948年用1927年的特殊笔名创作发表那两首诗[42]。相比初刊,《考信录》增加了一个画蛇添足又徒增败笔的结尾,或许是在杂志发表时删去了,而收录专著时又不忍舍弃这些“佚文”的发现。

结语

如果说《胡风全集》误收八篇“伪佚文”是由于历史条件限制[43],刊物不易查阅所致,那么《考信录》误收四篇“伪佚文”,其原因反倒是在“数字人文时代”目击“历史现场”过于便捷所致。辑佚不等于“键盘侠”式的工作,需要极为细致和严谨的学术考辨。正如有学者所言,“佚文辑录,要宁缺毋滥”[44],否则根据伪文献弄出一堆错误的结论,辑佚的学术功用就走向了反面。郭沫若在《十批判书》中就有类似提醒:“无论作任何研究,材料的鉴别是最必要的基础阶段。材料不够固然大成问题,而材料的真伪或时代性如未规定清楚,那比缺乏材料还要更加危险。因为材料缺乏,顶多得不出结论而已,而材料不正确便会得出错误的结论。这样的结论比没有更要有害。”[45]《废名集》(北京大学出版社2009年版)和《于赓虞诗文辑存》(河南大学出版社2004年版)是近年文献辑佚的典范,后者果断舍弃“一些看似于赓虞所作却又遽难考定的文字”,又仿照古典时代“存疑待考”[46],保留少数几篇成《疑似于赓虞佚文辑存》,则是一个审慎的学术态度和方法。归根结底,辑佚工作要在熟知历史与读透作品的前提下,在具备较敏感的问题意识和历史意识的基础上“动手动脚找东西”[47]。

事实上,如果没有对特定作家的文体(包括惯用词和句式)、思想理论有整体认知,没有对其在不同历史时期的观念及对话语境有一定感知,没有对原刊本身的政治立场、人事关系及其所处历史情境有较多了解,就很难考辨真假。扩展开来讲,在文献的汪洋大海中“捞”数据,辑佚的意义何在,恐怕也很难说清楚。中国现代文学所处的历史时期非常复杂,作家的笔名繁杂又多有变换,且身处的政治区域不同,发言姿态和方式也会变化,而文艺期刊的运作方式多是“游击战”,稿源与作者群体也很难一概而论。因此,以署名作为先入为主的唯一证据,必然会遭遇“真假李逵”而莫辨[48]。

今天学界不断强调史料的重要性和辑佚、校勘、辨伪等学术规范,但在“海量文献可供使用、可以大有作为的时代”,却“也是考据研究缺乏亮点而趋于同质化的时代”[49],史料工作似乎有画地成牢的趋势。洪子诚在最近一篇访谈录中说:“似乎不存在严格意义上的‘独立、纯粹的文学史料整理研究’。至于重要与不重要无法一概而论。什么样的史料搜集、整理有意义,有价值,采用什么样的方法处理合适,这取决于研究者的不同史观、史识,以及艺术上的判断力。和文学史写作一样,这里面的高低是可以明确判分的。”[50]因此,一般的文献辑佚整理自然不可缺少,但以核心问题意识为导向的实证研究或许更有学术价值,即辑佚要解决和回应文学史或思想战场上的核心议题[51],“辨章学术,考镜源流”,不应仅仅停留在对史料的整理和介绍上。因为考证是复原历史客观性的通行方法,述学是历史客观性的文体特征,在这个基础上才可能把握历史事实,呈现“跃动着的客观性”[52],研究主体必然也要置身于考据与思想的张力场中。学术研究的主体感一旦丧失,任何“数字”都无法拯救“人文”,反而会将“人文”推向“数字陷阱”。

因此,本文分析《现代作家佚文考信录》一书的经验和教训同样适用于现代文学研究中的其他辑佚工作,尤其在“数字人文时代”,历史感的缺失会直接导致学术判断的错讹。毕竟,史料的运用取决于研究者的问题意识,而不应为史料本身所拘。因为文献工作虽始于史料整理却不终于整理史料,“具有发动学术的意义”[53]的文献辑佚整理才真正具有更大的学术价值。

注释:

[1][46] 解志熙:《刊海寻书记——〈于赓虞诗文辑存〉编校纪历兼谈现代文学文献的辑佚与整理》,载《中国现代文学研究丛刊》2004年第3期。

[2] 例如,有研究者以“柳青”“艾青”“达夫”等笔名为依据所考证的伪佚文。参见金宏宇《中国现代文学辑佚的学术规范与价值判断》,载《华中师范大学学报》2016年第3期。

[3] 段美乔:《中国现代文学研究年度扫描》,载《中国社会科学报》2012年12月21日。

[4] 参见褚自刚《丰赡的史料发现与睿智的学术洞见——评刘涛〈现代作家佚文考信录〉》,载《中国出版》2012年第11期;王雪桦《民国“边缘报刊”的发掘、利用与研究——兼评刘涛〈现代作家佚文考信录〉》,载《出版广角》2013年第10期;杨萌芽《史料研究的重要收获——评刘涛〈现代作家佚文考信录〉》,载《中国现代文学研究丛刊》2013年第3期。

[5] 需要说明的是,本文并不讨论该书涉及的其他作家,也不否认其在此方面的学术贡献。

[6] 该文最初发表于《鲁迅研究月刊》2010年第8期,收入《考信录》时有所增改。

[7] 《胡风全集》编者年事已高、精力有限,因此对刘涛先生提供的佚文基本“照单全收”。

[8] 胡风:《新的年头带来了些什么?》,载《七日谈周报》第1卷第5期,1935年1月12日。文中所引《新的年头带来了些什么?》均出于此。

[9] 胡风:《变》,载《七日谈周报》第1卷第7期,1935年1月26日。文中所引《变》均出于此。

[10] 大春:《蔡廷楷(锴)轶事》,载《七日谈周报》第1卷第8、9合期,1935年2月23日。

[11] 罗什:《蔡廷楷(锴)海外发大财》,载《七日谈周报》第1卷第3期,1934年12月29日。

[12] 焰生:《开场的话》,载《七日谈周报》第1卷第1期,1934年12月15日。

[13] 李焰生:《本刊归并〈新垒〉痛言》,载《七日谈周报》第1卷第14期,1935年3月30日。

[14] 《最后编话》,载《七日谈周报》第1卷第14期,1935年3月30日。

[15][16] 鲁迅:《340516致郑振铎》,《鲁迅全集》第13卷,人民文学出版社2005年版,第104页,第104页。

[17] 倪伟:《“民族”想象与国家统制:1928—1948年南京政府的文艺政策及文艺运动》,上海教育出版社2003年版,第228页。

[18] 天狼:《一九三二年中国文坛之回顾》,载《新垒》第1卷第1期,1933年1月10日。

[19] 应国靖:《神秘杂志〈新垒〉》,《现代文学期刊漫话》,花城出版社1986年版,第174页。虽然此文说的是《新垒》,但作为“李焰生系”的刊物之一,彼时左翼作家也不会给《七日谈周报》投稿的。

[20] 安作璋:《中国古代史史料学》,福建人民出版社2010年版,第406页。

[21] http://www.cnbksy.com/literature/literature/a6c0f12d0e16883794bd91407e698bad.

[22] 吴俊等主编《中国现代文学期刊目录新编》中,上海人民出版社2010版,第1449页。

[23] 风:《建设“民族大众文化”》,载(上海)《大众文化》第1卷第2期,1938年5月20日。文中所引《建设“民族大众文化”》均出于此。

[24] 该刊物的基本主张是“为大众的文化”宣传抗日,因此转载《建设“民族大众文化”》一文合情合理。

[25] 有研究者称该刊是上海各界救亡协会的机关刊物,潘蕙田任主编,胡愈之等参加编辑工作。参见方汉奇《中国新闻事业通史》第2卷,中国人民大学出版社1996年版,第915页。

[26] 参见潘芳《关于〈团结〉周报的一些情况》,载《上海党史资料通讯》1986年第2期。

[27] 署名“风”的文章分别见于《团结》第9、10、11、14、17、19、28—29合期,其中第9期1938年2月4日出版。

[28] 风:《关于文化统一战线》,载《团结》第11期,1938年2月18日。

[29] 风:《我们工作的缺点》,载《团结》第9期,1938年2月4日。

[30] 参见金门《“孤岛”上出版的第一个救亡刊物——〈团结〉周报》,载《图书馆杂志》1983年第1期。

[31] 沈奇:《孤岛上的救亡运动》,夏衍等《今日之上海》,现实出版社1938年版,第43页。

[32] 胡风在这一天日记中称:“给黎烈文、茅盾、景宋、邢桐华、潘蕙田、刘白羽各一封。”(《胡风日记·武汉一年(1937年10月1日—1938年9月28日)》,载《新文学史料》2016年第3期)胡风日记记载了很多关于写稿、校稿、编稿的内容,但没有关于《团结》周报的记载。

[33] 胡风:《论持久战中的文化运动》,载《国民公论》第1卷第1号,1938年9月11日。

[34] 高荒:《怎样读小说》,载上海《青年大众》第1卷第4期,1939年1月5日。

[35] 参见墨红《给“孤岛”上的青年大众》,载《青年大众》创刊号,1938年9月10日。

[36] 关于张冰独的材料并不多,参见周允中《张冰独谈苏青》,臧杰、薛原主编《闲话》第3、4合辑,青岛出版社2008年版;张冰独《上海日狱两月半》,《上海文史资料存稿汇编·抗战史料》,上海古籍出版社2001年版,第202页。

[37] 载《理想家庭》第1期,1941年3月15日。

[38] 景宋(许广平):《遭难前后》四,载《民主》第13期,1946年1月12日。

[39] 万里行:《孤岛的“留置场”》,载《天行杂志》新1卷第4、5合期,1943年5月1日。文中所引《孤岛的“留置场”》均出于此。

[40] 朱镜我:《五卅事件》,《朱镜我文集》,海洋出版社2007年版,第93页。《流沙》杂志中《五卅事件》上一篇即是署名“镜我”的《“五七”与日本对华政策之变迁》。马蹄疾也曾以“谷音”这一署名判断《五卅事件》为胡风所写(参见马蹄疾《胡风传》,四川人民出版社1989年版,第328页)。

[41] 《胡风日记》(1945—1948年),未刊整理稿。

[42] 大革命时期胡风用“谷音”这一笔名在《武汉评论》上写过几篇“反共”文章,这是一个众所周知的公案。

[43] 参见吴宝林《〈胡风全集〉误收的八篇文章及其他》,载《文艺理论与批评》2017年第3期。

[44] 朱金顺:《辑佚·版本·“全集不全”——读“中国现代文学的文献问题座谈会”论文随想》,载《中国现代文学研究丛刊》2004年第3期。

[45] 郭沫若:《十批判书》,东方出版社1996年版,第2页。

[47] 傅斯年:《历史语言研究所工作之旨趣》,载《国立中央研究院历史语言研究所集刊》第1卷第1期,1928年10月。

[48] 笔者曾受托审读过一篇稿件,内容是关于胡风佚文的考据,读完一遍即知作者仅依据胡风的一个笔名发现了两篇所谓“佚文”,行文缺少历史感,也没有严谨考辨,作者甚至把杂志中某篇“佚文”旁边用来填补留白用的一段文字也录进了正文,可见对民国旧报刊不熟悉,“佚文”自然也就是“伪”的了。

[49] 张子轼:《“大数据”与考据新生态》,载《中国社会科学报》2018年12月17日。

[50] 王贺:《当代文学史料的整理、研究及其问题——北京大学洪子诚教授访谈》,载《新文学史料》2019年第2期。

[51] 李怡:《评〈中国文学史资料全编·现代卷〉》,载《文学评论》2010年第6期。

[52] 沟口雄三:《中国的冲击》,王瑞根译,孙歌校,生活·读书·新知三联书店2011年版,第208页。

[53] 王风:《现代文本的文献学问题:有关〈废名集〉整理的文与言》,载《中国现代文学研究丛刊》2004年第3期。