“荒谬”的加缪,“局外人”的加缪,乡愁浓烈的加缪

1935年5月,22岁的阿尔贝·加缪(1913-1960)打开了一个方格本,写下了他对逝去的贫困的乡愁、儿子对于母亲的情感、潜伏的记忆和童年的材质的感想,环境转换之后,他仍心存感激,并感到良心不安。就像埋下了一颗种子,每天灌溉,从此之后,直到加缪逝世,生长和发展出了更多的记载,二十五年,九本日记,每本都有编号。

日记是内心的独白。那些带着岁月痕迹的文字烙印着一个人的人生轨迹。偶尔,加缪也写道,“在我最美好的经验中,有好几段是跟让娜有关的”;或者讲到某天在街上看到一位漂亮姑娘,不由得“下腹一紧”;也有提及与友人欢宴、散步的欢愉……不过,整体看来,涉及个人生活私密情感的记述不多,轻笔掠过,加缪更着力于省思,这是加缪日记的基本特质。

即使他在表达失望或愤怒之时,也往往是内敛的、防卫性质的,也许1935年的序曲就奠定了基调,当时那么年轻的加缪就决定以成熟的思考的方式挖掘自己的内心,细节的生活场景被仔细地过滤、内化成了他对外界的反应,不表现为生动的还原,而更多体现为哲思的片段,也更多地指向写作的困惑与对时代的观察,因此,它们称为“手记”是更恰当的。

母亲,是加缪永远的乡愁

1913年11月7日,加缪在法属殖民地阿尔及利亚孟多维的一个农民家庭出生,父亲在他未满周岁时因战争负伤逝世,加缪由母亲抚养长大,母亲既不会阅读也不会书写,但给了加缪很好的教育。加缪的第一部文集《反与正》由五篇散文组成,是从一个老妇人晚年为自己修建墓室的故事引发出来对生活的思考,很多来自于外祖母与母亲的经历。

1938年的晚秋,加缪在手记里写下了《局外人》著名的开头:“今天,妈妈死了。也许是在昨天,我搞不清。”说话的人仿佛很冷淡,但也可能,哀默不必形于言表。

1958年5月29日,加缪写道:“妈妈,如果我们够爱我们所爱的人,就会阻止他们死去。”加缪一直受困于肺结核,到了后来,肺病越来越严重,加缪不断表达他的痛苦与焦虑,在此时,在无助时,母亲是加缪得以安定的力量。

1959年12月,一篇散文化的日记,他说海是神性的,生命是在海里诞生,大海有天终将收复失土。凡写到沙滩和阳光的,笔调往往深沉而忧伤。“

“母亲”构成了他的整个敏感度的来源,以缩影的形象代表了他的信仰。他在她那里感觉到无所拘束,而且,孤独可以得到慰藉。“母亲”这个概念,是来自加缪家庭体验的具化升华,从更广大的意义上,也可以理解为加缪的阿尔及利亚,是他离开而又羁绊的故土。

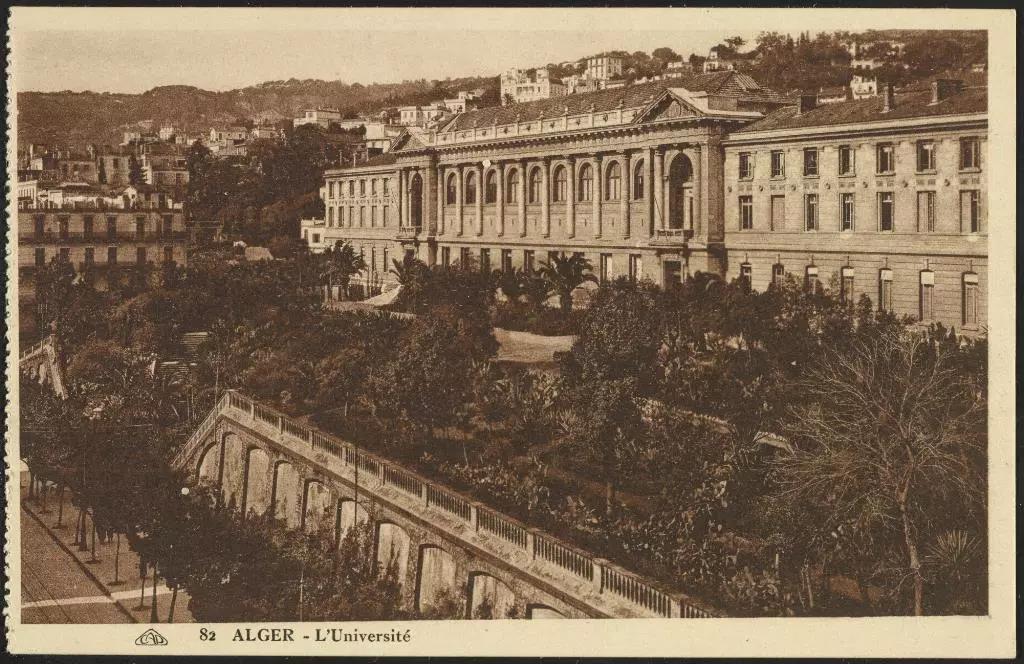

加缪的母校阿尔及利亚大学

以哲学的方式谈论死亡

加缪出生于天主教的环境,成长在穆斯林人口占多数的地域,阿尔及利亚的海岸线犹然分布着许多古罗马的废墟遗迹,因而加缪可能很早就在思考着人类生存有何意义。

1937年1月,加缪在日记里写下“卡利古拉或死亡的意义。”他设定,卡利古拉在剧终将掀开布幕对观众说:“不,卡利古拉没有死。他在这里,还有那里。他在你们每个人的心里。如果给你们权力,如果你们还有点热情,如果你们还爱着生命,你们就会看到他发狂……”

当加缪思考尘世的时候,死亡也会以哲学的方式被谈起。通过对日常事件的抽象,自然而然地引向唯一的大问题前面,“世上只有一种自由,那就是不要和死亡作对。”加缪如是说。

无论《局外人》里的默尔索,貌若平静地提及母亲的去世,然后照常度日,接着射杀一个阿拉伯人的行径;或《卡利古拉》里的暴君国王,沉溺于肆虐欲望带来的残忍感受;或《鼠疫》在一个封闭的、孤离的环境里迅速展开的受害者的遭遇;或加缪在哲学散文《西西弗的神话》里所说的:“只有一个真正严肃的哲学问题:就是自杀。”或,所有的作品。

加缪的作品是寓言,辨析那些普通而又容易疏忽的道理。对于加缪来说,死亡并不是终结,他探索修昔底德的历史哲学、新柏拉图主义和基督教神学的融合和不可融合,深读陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、尼采、纪德、卡夫卡、薇依、布克哈特和斯宾格勒等作家,阅读带给他越来越多随机的或深思的智慧和富有个人特色的自我反思,手记彰明了思考的沉淀,及其转化输出的过程。

由荒谬走向反抗,积极地入世

《加缪手记》多处出现“荒谬”一词,这也正是加缪思想的主要核心。

从文学起步伊始 ,加缪就把对“荒谬”的思考植入他的作品。生存荒诞、人的孤独、面临死亡、人与人的漠然关系……这些主要的命题早就准备完毕,只等着逐渐丰富。

《局外人》通过承认现实的荒谬而使人获得解放;《鼠疫》所展示的荒谬证明了世界的分裂与虚无;《西西弗的神话》用哲学随笔的形式注解他的小说,以个体的存在和世界的沉默之间所撕裂的断口观察荒谬的起源和表现。加缪的荒谬哲学并不是消极的,而是积极的纯粹的入世哲学,就如同那个推着石头的西西弗斯的形象,在日常的轮回里获得了奖励。

1942年1月,加缪写道:“一旦做出了荒谬的结论并愿意接受这样的人生,人就会发现意识是世界上最难把持的东西。所有的状况几乎都在跟它作对。事关如何在一个分崩离析的世界里保持清醒。”即使世界荒诞如斯,人仍可有所作为。

1945年9月,加缪写道:“能够和荒谬分庭抗礼的是一群向它挑战的人。”在发现了尘世间的所有都以冷漠的态度相隔的时候,加缪又发现了针对不可避免性而进行反抗的可能。

1948年9月,加缪写道:“人必须拥有自我,自我牺牲才有意义。否则,牺牲只是为了逃避个人的不幸。你没有的东西要怎么给人?在放下武器之前,先成为自己的主宰。”

对于预先注定的命运的思考,所有的认知和自我对话,以自由为向导,渐渐集结为“反抗”的美学主题。加缪把“反抗”视为荒谬这个主题继续发展。

做“局外人”,保持反思的能力

《反抗者》在1946年之后的手记里萌芽,加缪思考荒谬与反抗之间的关系,这构成了1951年出版的随笔集《反抗者》的基础。

这部作品引发了加缪和萨特那场众声鼎沸的决裂。其实,他们友谊的根基在起初就不太牢固。《局外人》这部小说让加缪一举成名,那时他还不到30岁,萨特以《解读<局外人>》热情支持这位年轻作家。1947年《鼠疫》的出版让加缪获得了更大的成功,并且让他被公认为存在主义阵营的一份子。但这种接纳在加缪看来是不太情愿的,正如他仍然不习惯巴黎的风俗,他在巴黎的知识分子圈里也仍然是局外人。

“社会需要的是那些会在他们母亲丧礼上哭泣的人,或者:用来判我们刑的,永远不是我们认定的那个罪名。”《局外人》被批评时,加缪写的这则手记,可能也预示了自己的未来。因为,从根本上,加缪认可人与人、人与世界的距离,人要保持独立反思的能力。加缪说,真正有创造性的革命必须伴之以道德规则,所有人都应懂得界限的约束。而在20世纪中叶,萨特这一批法国知识分子则强调政治介入,并主张暴力是可取的,加缪与时代的潮流向背。

早在《鼠疫》出版之时,罗兰·巴特就批评这部小说的架空性质,小说的政治诉求过于模糊。而在《反抗者》出版之后,加缪被孤立的情境更明显了,他只能在手记里诉说心情,控诉这场论战带给他的伤害。后期文字显得苦闷抑郁,不断向着哲学求索超脱。整个1950年代,加缪都处于孤独的边缘地位,哪怕1957年获得了诺贝尔文学奖,也没有多少改善。托尼·朱特曾经以加缪为参照来分析法国的政治传统。朱特说,自由主义在法国生活里向来处于弱势地位,权利在法国总是以集体的、群众的面貌出现,因此,加缪始终格格不入,但无论荒谬与否,阿尔贝·加缪、雷蒙·阿隆这样的自由知识分子依旧存在。

今天,随着《加缪手记》以及时代气候的改变,我们对于加缪这个“局外人”的个体命运以及他主张的“荒谬”等概念,有了一些更多的理解。